2024年5月の記事一覧

小学校1.2年生と園児・・・サツマイモの苗を垂直に植える

5月30日(木)

サツマイモと聞いて・・・

「おいしい」「ホクホク」「紅はるか」「新聞紙で包んで保存」「デンプン」・・・「甘い」

いろいろ連想しませんか。

好き嫌いはあるかもしれませんが。

「おなら」と連想される方も・・・実はそのおなら、くさくない

、というプチ情報もあります。

はい、ちょっと話がそれました。

ということでこの日、

準備していただいたたくさんのサツマイモの苗を、学校近くの農園(近日中に立看板も・・・)をお借りして、

学校に隣接する「マルノキンダーガーデン」さんの園児も一緒に参加しての地域体験活動を行いました。

そうです。丸野愛活動の開始です。

今回、この活動を実施するにあたり、

畝(うね)や黒いシート作成や苗の準備等々、ご覧のように、地域の方の多大なるご協力があり実現しました。

また、

植え方の説明も丁寧に、分かりやすくしていただきました。

苗を「垂直植え」して、その周辺の土をたたいて、固める。

さらには、キンダーガーデンさん(園長さんや先生方)や農家の方との架け橋になってたいただいた「地域コーディネーター」さんにも

今回だけでなく、いつもお世話になっています。ありがとうございます。

今年も一緒に、「丸野愛」を育んで行きましょう。

そしてテレビ局の取材も入り・・・準備万端。

さあ、苗が配られていきます。

さあ、もらったはいいけど・・・どうしよう・・という心の声も聞こえてきそう。

ほとんどの児童や園児たちは「はじめとのなえうえ」かもしれません。

おいしいイモのスイートやポテトチップスになるまでには、多くの時間と労力と人の愛情が必要です。

指導された方が、苗を植えるときは、「ことだまさいばい」=「言霊栽培」をするのだそう。

温かい言葉をかけながら植えることで、生育にもよい影響を与える。

そんな栽培をしていると聞いて、やはり「言葉」は大切だと、人だけでなく、自然界のすべての物は「言葉」の影響を受けるのだと。温かい思いやりのある言葉を心をこめてつぶやきます。

耳をすますと、あちこちから・・

「大きくなぁれ」

「美味しくなぁれ」

こんな言葉が聞こえていました。

立派なことだま栽培です。

どんな大きく、おいしいサツマイモができるか楽しみですね。

そして感想タイム。いっぱい発言していましたよ。

御礼の言葉「ありがとうございます」が一番多かったですね。

丸野小学校の子どもたちは、1年生から「明るく」「楽しく」「前向き」に、そして「美しく」 さらに「感謝」

するという実践できています。さすが、丸野っ子たち。

その後、みんなで挨拶をして、その後は、代表の2名がドキドキの体験

テレビカメラとマイクを前にしたインタビューでした。

取材の方も、一人何役もこなしながらの撮影インタビューでした。

いろいろな体験を、全身で味わうことのできた2時間でした。

さぁ。生長と収穫、そして味が楽しみですね。

御協力いただいたすべての皆様方「ありがとうございました」

大きくなぁれ

台風や大雨、害虫たちに負けないで、おいもさんたち

命を守る交通ルール(3.4年&1.2年)

5月29日(水)

◇ 道路交通法(自転車の通行)

以下は、自転車の通行できる場所について

① 道路標識等により歩道をつうこうすることができるとされているとき。

② 児童(小学生)や幼児(13歳未満の子ども)、70歳以上の高齢者であるとき。

中略・・・・

ただし、歩道内は歩行者が優先

みなさん知っていましたか

自転車もれっきとした車両です。しっかりと交通ルールを守ることが自他の命を守ります。

そんなことも確認しながらの市の交通指導員の皆様の御協力も得て、交通教室を実施しました。

ちょっとその前に丸野小の「美しい」をまたまた発見

担任の先生はもちろん私も一言も指示することなく、誰も見ていないのにもかかわらず、一人一人がシューズを「美しく」並べています。

さて、本題へ

丸野小の前の道は細く、自動車(制限時速30キロ)も多く走っています。

そんな中、子どもたちは、グリーンベルトを一列になって登校しています。時には、1年生の手をもってエスコートする高学年のお兄さん、お姉さんと2列になることもあります。また、傘をさしているときは、どうしても自動車との距離がとても近く感じてしまいます。

見通しの悪い交差点、丸野地区にはトウモロコシ畑のある交差点など、決して飛び出しは命の危険を伴う行動です。

低学年は横断歩道の渡り方を体験しました。

中高学年は自転車の乗り方や交通ルールについて学び直しました。

中高学年の交通教室では、特に自動車から見えない「死角」や「内輪差」の恐ろしさについても

具体的に、教えていただきました。

礼に始まり礼に終わる交通教室でした。

都城地区安全協会の皆様 ありがとうございました。

交通事故はゼッタイダメ

歩行者、自転車運転者も学年にかかわらず(小学生)しっかりとルールを意識していきましょぅ。

地域の皆様方も御協力をお願いいたします。

丸野の景色

5月29日(水)

歴史感じる雄大な「せんだん」の木

明治40年に本校設立を記念して植樹されました。

100年以上この丸野小を見守っているせんだん。この木のまわりで遊んだ卒業生も多いことでしょう。

先日は、卒業生のお一人が家族を伴われて、来校されました。

せんだんを見せてください・・・・と。

多くの卒業生もまた、せんだんと同様に丸野小学校のことを思い、見守っていただいています。

再登場

4月1日ホームページでも紹介しました

1学期のこどもたちの健康診断も5月30日の尿検査をもって終了します。

診断結果等は後日必要な御家庭にお知らせいたします。

もしもお子様の診断の結果が、再受診や治療(特にむしば)や矯正(めがねの必要性の有無)等がある場合は、病院に連れて行ってください。

何事も早期発見・早期対応・早期治療が子どもたちの負担を軽くしてくれます。

保護者の皆様も御多用の折ではございますが、よろしくお願いします。

たんけん! 丸野小

5月22日(水)

2年生は入学から1年が過ぎ、1年生はまだ入学して2ヶ月たらず。

2年生のおにいさんとおねえさんから、1年生に丸野小について、もっと詳しく教えてもらいました。

それが、THE「学校探検」

さあて、ホームページ閲覧者の中の卒業生ならわかるかも・・・

① ここはどこ

② ここは

③ さあてここは

1年生も、閲覧者の皆様と同じように、ここはどこなんだ・・・いろいろなことを考えながら、2年生のお話を聞いていました。

長くてあと5年と10ヶ月はこの学校で生活していきます。

学校にはいろいろな道具や施設があることも興味を持ちながら学べた1時間でした。

2年生の先輩のみなさんも本当にありがとうございました。

THE 修学旅行

5月16日~17日(1泊2日)

待ちに待った修学旅行

小学校6年間の中でもトップクラスの体験活動です。

事前学習(4/29.5/1.5/7.5/15他)を終え(前日は平和学習も実施・・・県より外部講師にきていただきましたよ/写真は後日掲載予定)

平和を願いながら、特攻隊の皆様の気持ちを考えながら、私たちに課せられたこの日本の未来も思いながら、みんなで鶴を折りました。

さあ大本番。出発進行。

まずは「桜島」

この時は強風で・・最高のロケーションが目の前にひろがっていました。遠く、開聞岳もくっきりと見えていました。

そして強風の中のフェリー・・もっと揺れるかとも思いましたが・・・さすがカーフェリー

デッキでなぜか「奴踊り」を踊り出しましたよ・・・いいですねぇ

鹿児島・錦江湾で郷土芸能「奴踊り」を舞うの巻

さて、次は水族館見学&お買い物そして昼食へ

イルカの生態の学習もできましたね

美味しい食事の後は、班別研修のお時間です。

グループごとに事前学習でコースと時間と交通手段を決定し、このときその計画に従って行動しました。

「西郷さぁーも まっちょいもひたが・・」

そして無事ゴールの維新ふるさと館で幕末の鹿児島を見て、聞いて、触って、学びました。

結構な距離を歩いた班もあるので・・ちょっとお疲れ気味

ホテルまでの車中は大盛り上がりでしたね

ホテル到着後 食事と温泉を体験し・・・

ホテルの部屋で語らいました。

そして2日目

今回、素晴らしい片付けと準備が早くすみ、スケジュールの前倒し、朝食の予定も早まり朝7時前に食べ始めました。

6年生の気配り、団結、優しさ、協力・・・・いつもながらお見事です

そして知覧特攻平和会館へ

あの鶴をたずさえて

特攻兵の状況や気持ち、当時の様子を語り部の方から伺いました。

そして冒頭の鶴をお渡しするシーンにつながっていきます。

今の日本を当時の皆さんがご覧になったら・・・どう思われるのでしょうか

未来の日本を、未来の丸野をよくしていけるのは私たちです。

昼食では、奄美大島の郷土料理「鶏飯」を堪能し

そして最後の目的地「平川動物園」へ

全国で話題になっている熊・・・人と熊 共存は難しいのでしょうか?

と、そんなことを考えていたら・・・子どもたちが、自然保護基金に募金していました。

立派に修学旅行で、学習&成長していますよ。日頃からの素晴らしい思いや行動が、今回の旅行体験によって、さらに美しく磨かれています。

そして丸野小学校へ

帰りのバスの中では、今回の旅行のことについて、1人で何分も語りました。

最高の修学旅行でした。

そして、この旅行を支えてくれた家族や関係の皆様に、心より感謝申しあげます。

ありがとうございました。

地域を知るきっかけに(4年生)

5月16日(木)

「水辺の水質調査」

丸野小では毎年4年生が行っている調査です。

都城盆地は川の多い場所。扇状地形になっているため、川が低地に集まりがちでたびたび浸水も。

とはいえ、都城は一部、地下水を水道水として利用しています。何年も前の雨水が地下に深く浸透していく中でろ過され、飲料水として再利用されています。

水は生物にとって、自然からの恵みのひとつです。大切に使うことはもちろんですが、その水そのものが汚染されないように、私たち人間は気をつけてきました。

そんな自然や先祖からの贈り物が今、どのような状態になっているかを今年も調査します。

この日は、6月上旬に予定されている調査のための講師2名の方をお招きしての事前学習でした。

まずはクイズを出題されました。

例えば、SDGsは17個ありますが、日本は17個の目標のうち、いくつ目標を達成しているでしょうか?

答えは・・・ひみつです。閲覧されている方も一緒に調べてくださいね。

そのあと、水道水のきれいさを簡単な実験をしながら調べていきました。そして、川を汚さないために「自分ができること」を知り、それを基に今後、実践につなげていく素晴らしい事前授業でした。

さあ、次回は「丸谷川」に調査に行きます。

わたしたちも、子孫に、素晴らしい川を残していくために。

乞うご期待

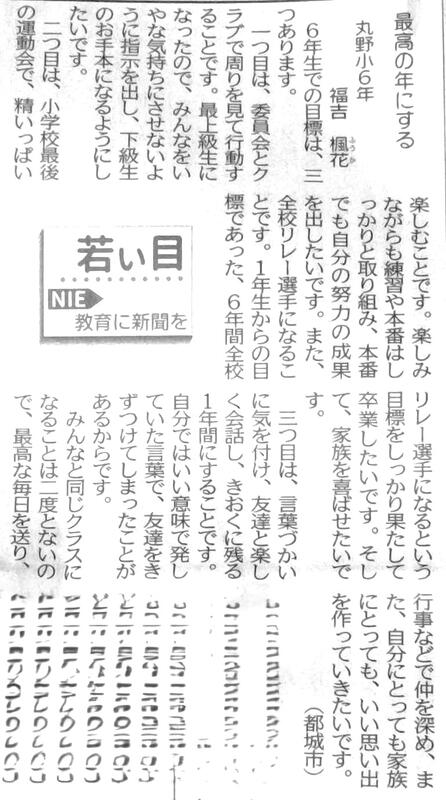

投稿して、掲載されました。

5月16日(木)宮崎日日新聞 朝刊に掲載

まずはお読みください。

6年生の純粋な考えを表した投稿です。

「修学旅行出発の日」の朝刊の掲載という・・なんとも縁起のよい日になりました。

この投稿に対して、地域の方から以下のようなお電話が届きました。

「新聞の記事を読みました。3つめの目標・・・自分におきかえて気をつけていきたいと思いました」とのことです。「ほめてあげてくださいね」という心温まるご意見をいただきました。

自分の考えを、相手に伝えることは、何かを生み出してくれます。

だからこそ、表現することは大事ですね。

自分の考えを言葉や文章に表すことは難しいし、場合によっては恥ずかしいですよね。でも、言葉は必ず相手に伝わります。

そして、聞いた相手は、その言葉を基にいろいろな考えを新しく生み出します。言葉は、少なからず他人に、自分に影響を及ぼします。

そんなことを考えさせられた今回の出来事でした。

お電話をいただいた地域の方、本当にありがとうございました。

今後も丸野小では、投稿にもチャレンジしていきます。

あわあわ手洗い(1年)

5月9日(木)

突然で恐縮ですが・・・この写真を見てください

手・・・・えらい色をしていますが。

実はこれ、あることを確認するための資料です。

さて、何を確認するのでしょう

ア レントゲンによる手の骨の確認・・・・

イ 何かの病気の写真・・・・・・・・・・

ウ 手のよごれの確認・・・・・・・・・・・

そうです。正解はウでした。

ある安全なクリームを手にぬって、そこにブルーライトを当てると

手に残っているよごれが白い部分として反応するのだそう。

この検査を使った、「1年生の授業」を紹介します。

そして今日の「手洗い」の授業は、養護教諭も指導者の1人として参加します。

早速、クリームを手にぬった上で、水道でいつものように手を洗います。

クリームを落とす事を意識しながら手を洗っていました。

いつもどおり・・・・・

いつもどおり手を洗って・・・

教卓にある箱(ブルーライトの機器)の中に手を入れ、ブルーライトを当ててみました。

ななんと・・・・・白いところが意外とたくさんあって「驚き」の1年生。

特に爪のまわりがライトに当たって白い白い

今度は手の洗い方の指導を受けて、

もう一度チャレンジしました。

クリームを再度手に塗り、今度は徹底的に手を洗う1年生のみんな。

手洗いの掲示物もしっかり見ながら手を洗いました。

その後また、ライトを当てて点検。

それでも洗い残しの見られました。でも一回目よりはとっても上手に手を洗うことができました。てあらいの意識が高まりました。

この習慣を身に付けていくことで、病気予防にもつながりますね

素晴らしい体験ができました。

今回の教材セットは、kao様から御協力(花王次世代育成)いただきました。感謝・感謝でございます。

今回学んだ手洗いを

「あわあわてあらい」と呼んで参ります。

続けよう「あわあわてあらい」

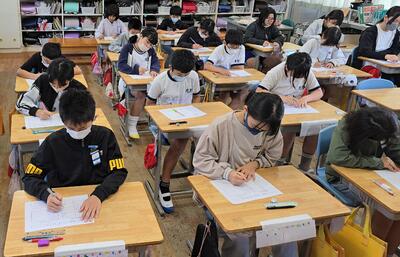

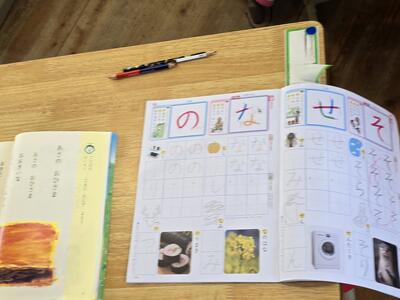

第2弾 今年のマルトレはひと味違うかも・・・(6年生と1年生)

5月8日(水)

4月21日掲載した今年のマルトレ

その続報です。

あっ、その前に少し5月1日にあった「全校朝会」でのお話を紹介します。

授業は、机上中心の授業や運動場、体育館での授業・・スタイルは様々です。

しかし、忘れてはならないのが、「学習で使う道具」たち。

鉛筆、筆箱、消しゴム、ノート、教科書、体育の服装、リコーダー、ネームペン・・・・どの授業で何が必要かは時間割や前日の帰りの会で確認されます。

やはり、これらの学習で使う準備物がないと、忘れてしまうとかなり授業を進めるのが難しくなります。

まずは「学習用品」をそろえること。忘れずに準備しておくこと。これは大前提です。

そんなお話を全校朝会でお話ししました。

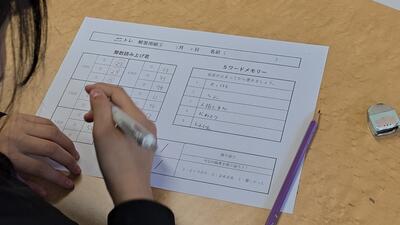

さてさて、「マルトレ」(詳しくは、令和5年度の6/28 2/27、そして令和6年度の4/21をご覧下さい)

まず 、各自で、「時間」までに、「使う学習用品を準備」し、「整理整頓」をして「机上に置いておく」ことを第一としています。

これをできるようにすることが大切なマルトレ

マルトレ直前できていますね。さすが6年生

姿勢も「立腰(腰骨を立てる姿勢)」ができています。

。

さてここからは6年生を中心に紹介します。

① 校長の「おはようございます」という校内放送に対して、全校児童が、元気な挨拶をした後、音読をします。毎月テーマを決めています。

② この音声機器(PC用本校コーディネーター自作ソフト)が発する「いくつかの数字」を、一定時間で暗記していきます。

③ 読み上げられた音声を聞き、一定時間後に、思い出して数字をプリントに記入。

そんなの簡単ではと思いきや・・・みなさんもやってみられても面白いですよ。

意外に間違います。集中して聞いているはずなのに・・・。

④ 数字問題の後は、息つく間もなく、

5つのワードがランダムに読み上げられます。一定時間後(音楽が止まってから)、そのワードを思い出して書いていきます。

かなりの集中

⑤ そしてそれぞれの解答の時間

⑥ 教師が解答を読みあげて、最後は感想を書き込みます。

毎週水曜日はこのパターンです。

それ以外の日のマルトレは、朗読、100マス計算や漢字を行っています。

1年生もできることをしています。

時間は10分程度で終わります。

そして1時間目の授業へとうつっていきます。

どうですか

45分間の授業に比べたらちいさな事かもしれません。しかし、この積み重ねが「学力」につながります。

継続は力なりです。

さあ、明日も朝のマルトレにトライしましょう。ファイト丸野っ子

どうして決まりがあるのかなぁ(2年)

5月2日(木)

2年生はご覧のとおりアットホームな雰囲気の中での授業もします。

今日は、「きまり」についての道徳のお勉強をしています。

道徳は、2018年度から学習指導要領の改訂もあり、特別な「教科」になりました。ご存知でしたか?

道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行いますが、教科書(一昔前は、心のノート使っていましたよね)も登場し、成長や変容の度合いを見ていくためにも評価も位置づけられています。

通知票の欄も記述等でありますよね。

そして何と言っても「考え、議論する道徳」という言葉もよく聞かれるようになりました。

道徳では、将来につながる道徳性を養うと同時に、今の現実の問題に立ち向かうことのできる実践力の育成も求められています。

そこで、2年生の決まりについての道徳の授業。

ご覧のようにテレビの画面を指さしながら、みんなで、守れていないところに気付き、その事実を確認しながら、友達と意見の交換をしています。

まさに、考え、議論する道徳。

子どもたちは、多様な価値観を認めつつ、他者意識も持ちながら、決まりの意味や守ることの大切さについて考えていました。

今日の席は、友達の表情を見ながら、お互いの意見を聞き合うためのサークルにもなっていますね。

大人も負けていられませんね。

風水害の訓練・・・これからの時期に必要な訓練ですね

5月2日(木)

まずは、保護者の皆様方、御理解と御協力ありがとうございました。

この訓練は命を守る訓練です。梅雨前後、台風、秋雨・・雨は私たちや生物に欠かせません。しかし、限度を超える降水量は命の危険につながりかねません。

実はこの風水害訓練の時期が、年々早まっているんです。

以前は6月の梅雨時期でしたが、昨年は6月中上旬、なんと今年は、大型連休まっただ中の実施としました。

豪雨は、台風が日本に近づくまたは前線が活発に南下する時期はいつでも起きる可能性があります。

1年生にとっては初めての訓練でした。お兄さんやお姉さんの動きを見習いながら、先生たち、保護者の皆様の言葉を聞きながら、正しく行動できました。とても立派です。

(車両の写真は一部加工しています)

おうちの人、学校の教職員、地域の人たち・・・みんながみんなの命を守ってくれています

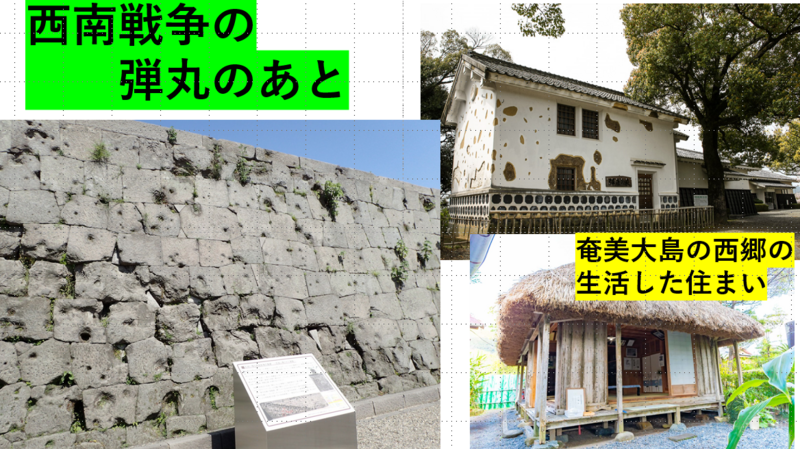

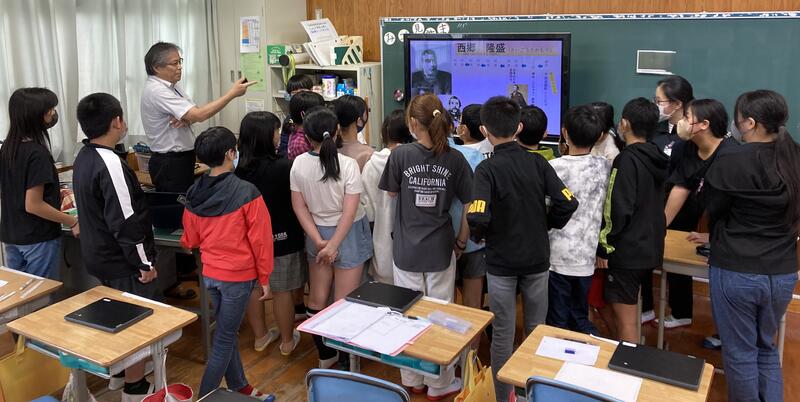

いざ 鹿児島へ(修学旅行事前授業 校長編)3回実施しましたよ

5月1日と5月7日(4月に1回)

5月中旬に予定されている「6年生修学旅行」。

今年度は、コロナ禍のため、修学旅行では数年、訪れていなかった「鹿児島」方面の修学旅行になります。

やはり、新型コロナという感染症は、いろいろなところに大きな影響を及ぼしていましたね。

子どもたちははじめて、担任も久しぶりの修学旅行ということで、本旅行については、4月に入ってすぐの計画やしおりの作成、メンバーづくり、さらには、旅行会社との打ち合わせと多くの業務をすすめて参りました。何と言っても、子どもたちの安全と安心な旅行にするため。

さて、5月中旬の実施は時期的にメリット、デメリットがあります。

勉強面では、

① 鹿児島の歴史〈幕末〉

② 平和教育〈戦争と特別攻撃隊〉

組織的には

③ 子どもたちの役割分担や人間関係

④ 教師と児童の信頼関係

しかしながら、今年の6年生は、担任が持ち上がりのため、ある程度、人間関係や健康体力面等も把握しており、子どもたち同士の信頼関係も絆も強くなっています。

問題は①と②の学習面。あとは、保護者の負担(支出や準備)等が考えられます。

そこで、今回は、校長自らも旅行には参加するので、子どもたちとのラポートをつくりたいとの考えもあり、3時間の総合的な学習の時間を「修学旅行事前学習」ということで校長校内出前授業をすることにしました。

カリキュラム上、①幕末や②太平洋戦争についての社会科の授業は、2学期から3学期にあります。それを待っていたら旅行に行けなくなります

そこで問題、「鹿児島の幕末の偉人は」・・・というと

「わっぜおいなー」とか、「まこちおいが」・・という言葉が聞こえてきそうですが。

「せごどん」いわゆる「西郷隆盛さー」とか「大久保利通さー」、東郷平八郎さん、島津さん・・・いっぱいいらっしゃいますね。

全く知らないままの修学旅行ではもったいないです。そんなまだ習っていない学習内容(幕末中心と太平洋戦争)を授業しました。西南戦争とかも。

そして、知覧特攻平和会館を訪問するので、戦争や神風特別攻撃隊のこと、も、多くの資料を交えながらすすめました。

子どもたちは、なぜ戦争をしなくてはならなくなったのか、今起きている戦争や紛争についても考えていましたよ。

子どもたちはタブレットをいつもさっと開けて、自分の疑問を解決しようとしています。

まるで使い慣れた文房具や図書のように。さすが丸野小。

さあ、修学旅行が楽しみです。

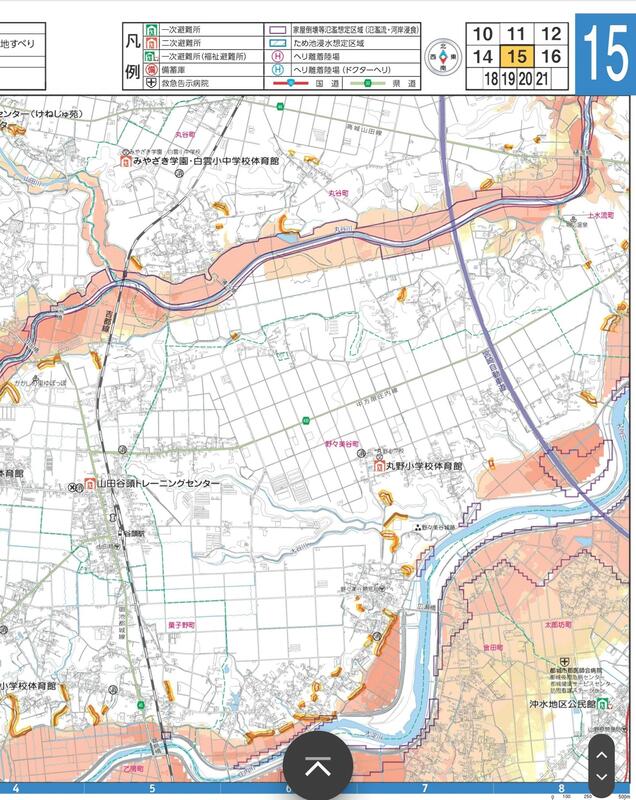

丸野周辺のハザードマップ

5月1日(木)

都城市危機管理課 「都城市総合防災マップ」本校区の一部引用

詳しくは、都城市公式ホームページを御確認いただくか、最寄りの公民館等で紙ベースのものがおいてあります。

本校の風水害の訓練実施に備えての関連情報です。

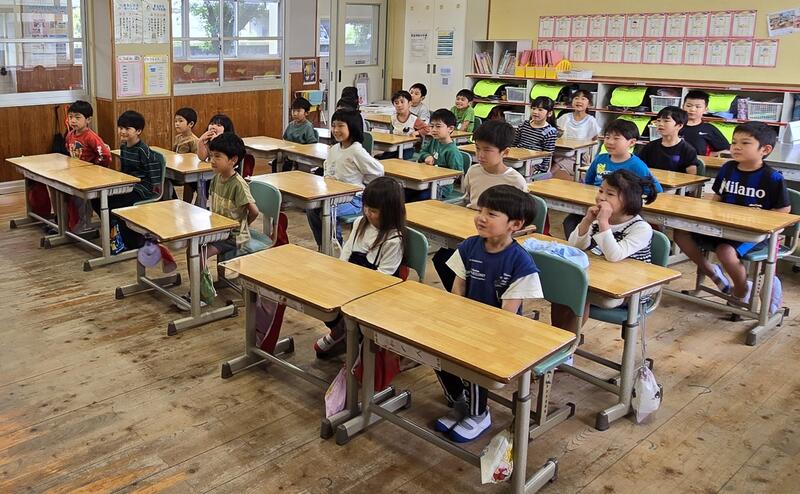

オンラインでの一年生を迎える会

4月26日(金)

この日、2時間目に行われる「1年生歓迎集会」に向けて、6年生が「ようこそ丸野小学校へ」という真心をこめて

1年生一人一人のためのメダルを作成&確認しています。

さあ、歓迎集会の準備が整いました。

そしてこの写真は、歓迎会をまつ1年生。

どうですか?

見てください、まつ姿を。立派な姿勢ですね。

このとき、担任の先生は、オンラインの準備をしています。

それを静かに見守っています。自然とできています。もう習慣化されているようです。

この一ヶ月で、1年生も、さらにたくましく、成長しています。

そして、各学年からの歓迎のセレモニーが始まりました。

1年生は一人一人の自己紹介です。

オンラインでの自己紹介・・・大人でもなかなか慣れていない環境での自己紹介は難しいのでは?

なんて心配は全くの不要でした。

さすが21世紀の子どもたち。

そして先輩たちの発表へと続きました。

ようこそ1年生

どきどき

音楽室で発表の待機中

しっかりと1年生に伝わりました。

そのごは、1年生は整列して、校内の各学年の教室や図書室にあいさつに行きました。6年生からは、メダルをもらいました。

初めての図書室へ・・先生にもあいさつができてうれしそうです。

どの学年からも愛されている新1年生です

全校のみなさん、発表にかけた時間や練習はそのまま1年生に「うれしい」気持ちとして伝わりましたよ。

1年生からの感謝の気持ちが、セレモニー最後の「ありがとうございました」という言葉にこめられていました。

美しい45分間でした。