参観日(9月)

今日は参観日でした。

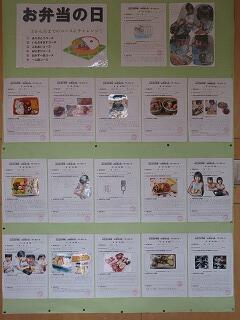

夏休みのお弁当づくりに取り組んだときの写真入りの紹介文や図工、書道などの作品が教室内外に飾られていました。

授業の様子を見てみると・・・

1年生は、算数で時計の見方を学習していました。2時や5時は分かるのですが、〇時半の「半」が難しいのです。

2時と3時の間の短針が6を指しているときの時刻は何と読むかということです。大人なら当然「2時半」だと答えるところですが、慣れていない1年生にはなかなか分かりづらいのです。

自分で考えた後、友だちと相談です。

「2時より3時に近いから2時だ。」「えー、3時に近いんじゃない?」

「2時を過ぎてるから3時かな。」

など、話が盛り上がっていました。

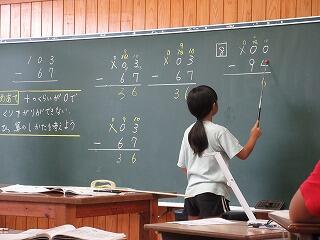

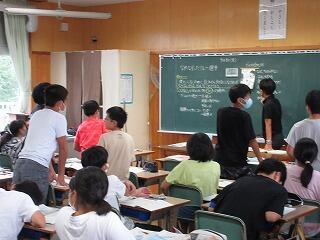

2年生をのぞくと、こちらも算数でした。「くり下がりのあるひき算」ですが、106-88など、十の位が0になっていて百の位からおろしてこなければならないちょっと難しい計算です。

しばらく他のクラスを見に行っている間にやり方を確認したようで、練習問題に取り組んでいました。前に出て解き方を説明しています。上手に発表できました。

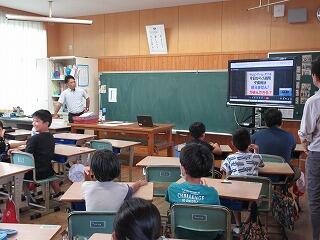

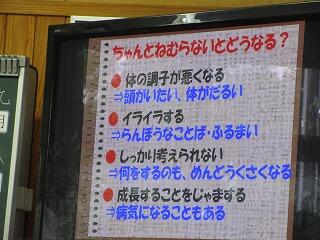

3・4年生は、学校保健委員会を兼ねて講師をお招きし、「メディアの影響と上手な付き合い方について」という講話をしていただいていました。

人数が多いので、3年生は、4年生教室で講師の方が話されているのを、大型テレビを使ってリモート授業の形で聞いていました。

メディアは、際限なくつながっていく(ゲームだったらレベルが上がっていき、レベルが上がるとどんどん強くなる。動画視聴だとひとつ終わると関連動画が出てくるなど)。それをどこかで断ち切れないから、長時間視聴してしまうということが問題です。重要なのは、きちんとルールを決めてメディアに接しているか、そして、決めたルールを守れているかということになります。そのあたりの判断力が十分でない子どもにどう向き合うかを大人としてしっかり考えていかねばならないと感じました。

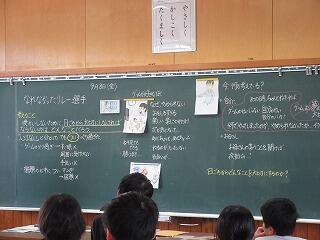

5年生は道徳の授業でした。「互いを高め合う友情」とは何かを考える授業でした。「いつも一緒にいる」、「その子とは何でも許し合える」というだけで本当の友情といえるのか考えさせられます。

6年生も道徳の授業でした。「後から悔やまないような生活をしていこう」ということで話が進んでいました。ゲームをやり過ぎたり、動画等の視聴のし過ぎで生活リズムがおかしくなり、体調を崩すという、3・4年が聞いていた講話とどこかつながる内容だと思いました。

学級懇談でも、夏休みの延長で生活リズムがおかしくなっていないかという話題も出てました。運動会の練習で体を動かすことにも慣れてきたところなので、学校でしっかり頭と体を使い、帰ってしっかり栄養をとって体を休めるという好循環にもっていきたいものです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 | 28 | 29 1 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 1 | 19 | 20 | 21 1 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。