2023年1月の記事一覧

弥五郎塾の説明会

弥五郎どんは、山之口地区の有名な伝統文化の一つです。

その名前を冠した「弥五郎塾」とは、山之口のよさを発信したり、山之口を活性化したりするにはどうすればよいかなどをテーマとした小中学生の話合いの場です。山之口のための子ども議会といったところでしょうか。

先日、弥五郎塾について6年生に説明するため、山之口地区まちづくり協議会の方4名が本校に来られました。

まず、都城の歴史について説明がありました。3万年前、都城は沼みたいなところで霧島山もなかったそうです。子どもたちも不思議そうに話を聞いていました。その後、山之口の名所等について、季節毎に分けるなどして分かりやすく紹介してくださいました。

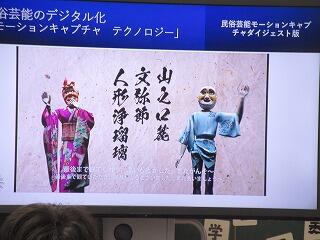

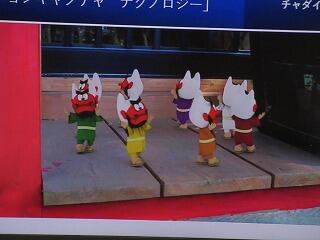

その後、伝統芸能についての説明がありました。上の写真は、「モーション キャプチャー テクノロジー」という技術を使って、センサーを付けた人が踊ったデータを3次元化して映像化したものです。人とほぼ同じ数の関節があるような細かい表現ができるそうで、とてもなめらかな動きでした。

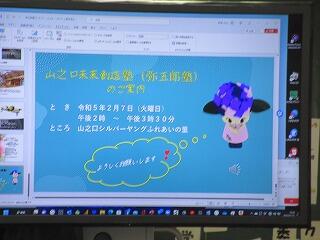

そして、いよいよ弥五郎塾の説明です。正式名称は、「山之口未来創造塾」だそうです。山之口のこれからを考えていこうという熱意が感じられます。

説明を聞いて、どんなことがわかったか、どんな感想をもったか、もっと詳しく聞いてみたいことはないかという問いかけに対して近くの友だちと相談して、考えをまとめました。

やはり児童は「モーション キャプチャー テクノロジー」が気になったようで、「どのくらいお金がかかりましたか。」という質問が出ました。一見、山之口の未来には関係なさそうですが、山之口のことを多くの人に知ってもらうにはいろいろな努力が必要なのだということを確認することができました。

最後に、来てくださったまち協の方々にお礼を言って本時の活動は終了しました。

本番はこれからです。教えていただいたことを基に山之口の未来について考えて、山之口の4つの小中学校で2月7日(火)に意見を交換します。どんな話合いがなされるのか今から楽しみです。

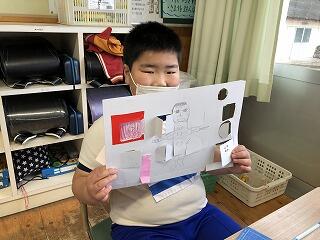

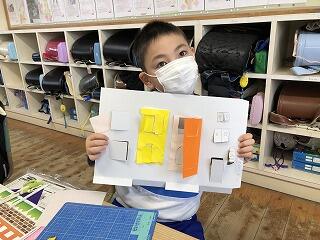

カッターナイフに初挑戦!!~2年生 図工科~

小学校では、様々な刃物の扱い方を学ぶ機会があります。

使い方によっては、危険な刃物。しかし、正しい使い方を学ぶことで、

安全に上手に使うことを身に付けていきます。

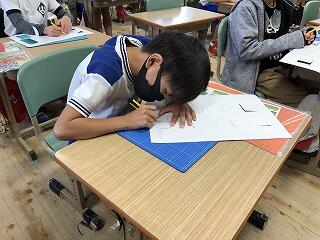

今回は、カッターナイフです。まずは、刃の出し方・ロックのかけ方・

握り方そして、切り込みの入れ方・・・。意外と、鉛筆の握り方や用い

方が影響するこのカッターナイフ。「緊張する~。」と言いながらも、

上手く切れるとホッとしているようです。中には、緊張のあまり力を入

れすぎてしまうことも・・・。コツは、「チクッ(刃先を紙にしっかり

差し込む)・ス~ッ(無駄な力を省き、刃先を自分の方に引く)」です。

そうそう、肩の力を抜いて!!カーブはハサミ同様、紙を回して・・・。

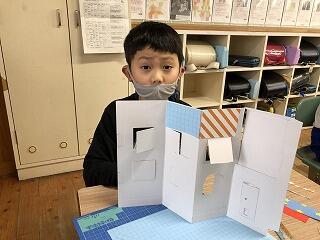

少しずつ、上手になっていきます。さてさて、これらの切り込みを使っ

て、どんな作品に仕上がるかな?!楽しみです。

何が見つかるかな(1年 生活科)

運動場で、1年生がファイルを持ってうろうろ。何をしているのかなと思って見ていると...。

何が気になるのかしきりに木の上の方を見上げている二人組。

運動場周辺を歩き回ったりもしています。

大きなクスノキの辺りにみんな集まってきました。でも、上を見る子、下を見る子と動きがバラバラです。ただ何となく見ているわけではなく、真剣そのものです。

子どもたちの持っているプリントを見て、理由が分かりました。

1年生は「冬」を探していたようです。「木の枝の先はどうなっているかな」「どんな生き物がいるかな」というヒントをに頼りに上を見たり下を探したりしていたということです。夏と比べると、生き物の姿が見られず、木の葉は枯れ落ちて少なくなっているので、きっと苦労したことでしょう。

それでも、先生に何か報告しています。

「あっちに虫がいました。」とか「枝の先にとがったもの(芽)がついていました。」など、きっとそれぞれ見つけたものを一生懸命説明しているのでしょう。好奇心いっぱいの1年生です。

2年生算数

昨日は3学期始業日ということで、3時間授業でした。

いよいよ今日から本格的に各教科の授業開始です。

2年生の算数の様子をご紹介します。

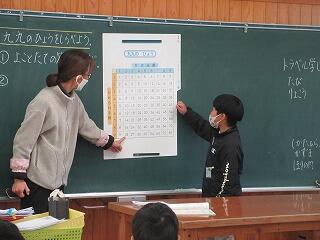

かけ算九九の表を使った学習です。

まず、復習を兼ねてかけ算九九を思い出すため、みんなで表の空欄を埋めていきました。

さて、ここからが今日の学習の本番です。

担任の先生が、「九九の表を見て、ひみつ(きまり)を見つけよう」と投げかけました。子どもたちは、「ひみつ」という言葉に惹かれます。

まず1つ目、「縦に見たときと横に見たときに同じ答えが並んでいます。」

これは分かりやすかったようで、みんな「あー、なるほど!」と納得しています。

では、このほかにどんな秘密があるかな?みんな口々に言おうとしますが、我慢して気付いた事をノートに記録していきます。

しばらく自分で考えた後は、意見交換会です。気付いた秘密を友だちと伝え合います。

意見交換が終わったら、みんなの前で発表です。黒板に貼った表を指差しながら、

「縦に見ると・・・。」「「斜めに見てみたら・・・。」「こことここの答えが同じで・・・。」「12という数字が4回出てきて・・・。」

など、たくさんの発見をしていました。ちょっと自信が無くなっても、担任の先生が優しく助言してくれるので大丈夫。発表が終わると、みんな何となく誇らしげでした。

発表を聞いている子どもたちも

「自分と同じ考えだ。」「あー、そういう見方もあったか。」

と、つぶやきながら自分の考えと比べていました。

最後に、先生が「九九の表にはいろいろなひみつやきまりがある」とまとめました。

さあ、次の時間は見つけた秘密をどのように生かしていくのか楽しみです。

3学期が始まりました

新年明けましておめでとうございます。

本年も本校の様子をご紹介していきますので、ご覧いただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

1月10日(火)

3学期の始業日です。県内では、6日(金)に始業式を実施した学校もあったようですね。

1校時に始業式を行いました。今回もオンラインで各教室に配信する形でした。

まず、5年生の代表児童が「チャレンジする3学期」という題名で、発表をしてくれました。今年は、「大きな声であいさつをすることにチャレンジしよう」という目標を立てたそうです。また、「これくらいでいいや。」という考えをやめて、「もっとできる、もっとやろう。」という気持ちを大切にしていきたいというです。

次に、校長先生の話がありました。

3学期は短いけれど、1~5年生の進級、6年生の中学校への進学のための大切な学期だという話でした。5年生代表が発表した内容と関連づけて、「元気」「下級生をリード」「あいさつやルールを守る」をキーワードとして話が展開されました。

どの学年も提示されるカードを見ながらしっかり聞いています。

今年は何をがんばろうか考えているところでしょうか。

始業式の後に、3年生の転入生の自己紹介がありました。慣れない学校なのにはっきり堂々と名前などを言うことができました。

次に学習についてがんばってほしいことの確認がありました。

続いて、生徒指導面で気を付けてほしいことについての話です。

トイレのスリッパや靴のそろえ方について、実物を使って「こういうふうにかかとをそろえて並べましょう。」と具体的な説明がありました。

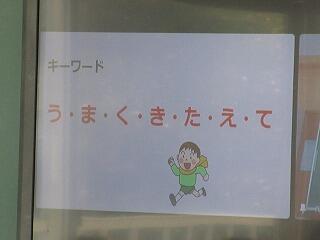

最後に、保健面についての話です。1・2月の目標は、「感染症を予防しよう」です。

キーワードは、「う・ま・く・き・た・え・て」です。「うがい」、「マスク」・・・などの頭文字を並べて説明されました。大切なキーワード、しっかり覚えてくれたことでしょう。

今日は3学期初日ということで、3時間授業の後、集団下校しました。

運動場に集合して登下校中に気を付けることについて話を聞いた後、それぞれの地区の担当の先生と大切なことを再度確認して、並んで下校しました。

明日も元気に学校に来てください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 | 28 | 29 1 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 1 | 19 | 20 | 21 1 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。