9月1日(金)の午後は、防災の日にあわせて、緊急時における児童引き渡し訓練を行いました。

ねらいは、「災害等の緊急時に、児童を安全かつ速やかに引き取り者に引き渡すことができるようにする。」「緊急時の動きを引き取り者に知っていただくことで、冷静にかつ整然と児童の引き渡しができるようにする。」でした。初めての試みでしたが、災害時に備えて、教職員と引き取り者の方々のお互いがその流れを確認・理解することができました。

まず、全校児童が体育館に集合しました。校区内の地区を4グループに分けて、時間差で児童を引き取りに来ていただきました。教職員を体育館内、駐車場となる運動場、校外の道路に分けて配置し、スムーズな自動車の流れと児童の引き渡しができるようにしました。事前に引き取り者の方々へは、どの道路を通って運動場に来ていただきたいのか地図を配付し、当日は、矢印のプラカードもった教職員を要所に配置しました。また、運動場の出入口が1箇所しかないため、教職員の案内に従っていただき、自動車の進行を一方通行にしました。

自動車を置いたら引き取り者に体育館に向かっていただき、体育館に敷いたシートの上を靴のまま一方通行で歩いていただきました。そして、お子さんがいる学級の前で受付を済ませたら、お子さんを連れて帰っていただきました。どうしても児童は興奮状態になっていましたが、その中でもしっかりと落ち着いて静かに待つことができている児童もいて感心しました。教職員を介して児童が引き渡されると、引き取り者も児童も安心した顔を見せていました。

今回の訓練に際しまして、引き取り者の方々には、学校が示した時間を守ったり道路を通ったりしてくださり、ありがとうございました。おかげさまで、予想していた道路や体育館での渋滞や混雑が見られませんでした。ご協力、本当にありがとうございました。

今後も緊急時に備えての訓練を、より一層充実し、実際に近いものにしていきます。

9月1日は、防災の日です。これは、死者・行方不明者約10万5千人と、国内の自然災害で最悪の犠牲者を出した関東大震災が発生したことと、台風シーズンをむかえる時期であり、地震や風水害などに対する心構えを育成するために設けられました。

災害は突然起きます。日頃の備えがとても大切です。それに関連して、この日の給食は、いつもと一部が違っていました。下の写真がその日の献立ですが、どこが違うと思われますか?

簡単だと思います。牛乳、サラダ、スープはよく食べますが、左下にパンでもない、米飯でもないものが置かれています。これは、災害に備えた非常食の中の「救給カレー」です。この「救給カレー」は、東日本大震災を経験された栄養士の先生たちが話し合って作ったものだそうです。被災してとても怖くて、不便な経験をしたことから、水も電気も火も使えない事態の中での非常食として開発されました。「いのちをつなぐ」カレーとして、(食)を救う「救給カレー」と名付けられました。

ご飯とルーが一緒に入っているレトルトパウチ食品で、袋をあけてスプーンで軽くまぜた後、スプーンでそのまま食べることができました。直接温めたり、熱湯に入れたりする必要はありませんでした。児童は、災害によって水も電気も火も使えない状況での食事を想像しながら、普段とは違うカレーを味わって食べていました。

「運動会」は、1年間の学校行事の中でとても大きな行事です。今年度は、10月22日(日)に開催する予定です。門川小学校は、歴史と伝統があり、今回で122回目となります。

昨日8月31日(木)の6校時は、その運動会が盛り上がり、思い出に残るためにスローガンを決める代表委員会でした。参加者は、運営・集会委員会のメンバー、5・6年の各学級の代表、各委員会の代表でした。

「一人一人意見を出し合い、運動会が盛り上がるスローガンを決めよう」というめあてのもと、話合いがスタートしました。スローガンに入れたい各学級で考えた言葉をまず出し合いました。以下の通りです。

〇協力 〇スマイル 〇あきらめないで 〇最後まで 〇助け合う 〇楽しい 〇全力 〇笑顔 〇がんばる

〇心を一つに 〇最後まで 〇笑顔はじける 〇勝っても負けても 〇力をこめる 〇元気いっぱい

〇本気 〇うきうき 〇汗を流し 〇きずな 〇わくわく 〇笑顔あふれる 〇感動する

〇一致団結 〇一生懸命 〇元気 〇みんなで応援 〇力を合わせよう 等

「一致団結は、ちょっと難しい言葉なので、1年生には伝わりにくいと思います。それと似たことばに“力を合わせよう”があるので、そちらがいいと思います。」など、次は、言葉のもつイメージや理解やすさなどから、採用する言葉の絞り込みが始まりました。司会、副司会、ノート書記、黒板書記それぞれが自分の役割を自覚して、とてもよい話合いが展開していきました。参加児童は、低学年でも理解しやすく、活気ある運動会にするためにふさわしい言葉はどれかの視点で考えました。国語科の学習で培った力が活用される場面でもあったとも言えるでしょう。

白熱した言葉の絞り込みが続いている最中に、6校時終了のチャイムが残念ながら鳴りました。そのため、スローガンとして文にするのは、主担当の運営・集会委員会に任せることになりました。

正式にスローガンが決定しましたら、このホームページで紹介いたします。

いよいよ本日8月25日(金)から2学期がスタートしました。

元気にあいさつをしながら校門をくぐる姿や夏休みの思い出を早く話したくて友達や学級の先生のところに行く姿など、いつ見ても微笑ましい光景でした。そして、児童の話をとても楽しく興味をもって聞く学級の先生の笑顔、先生冥利に尽きるというものです。

さて、本日の始業式も、熱中症や感染症の予防のために、全校児童が体育館に集合することはせず、マイクロソフト社が推奨するMicrosoft365のコミュニケーションツールであるTeams(Microsoft Teams)と校内放送を併用しながら、各教室で行いました。

まず、2学期から新しく勤務される職員の紹介がありました。特に特別支援教育に関してベテランの先生です。多様な児童にとって、魅力のある学校づくりに力を発揮してくれるものと思っています。

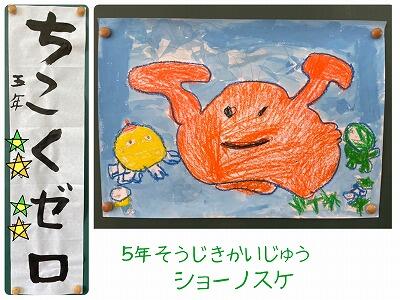

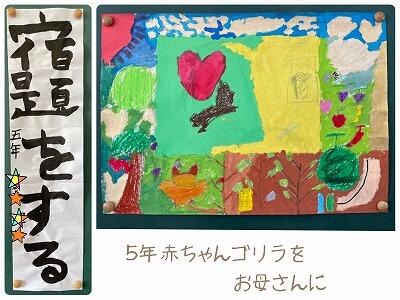

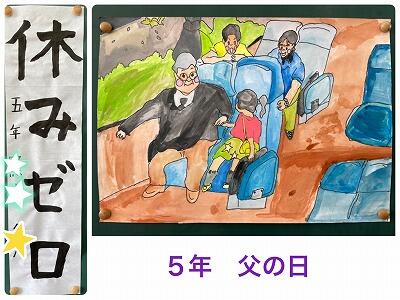

次に、児童代表の発表でした。今回は、1年・3年・5年でした。3名とも、聞き取りやすい声の大きさと速さで、2学期に頑張ることについて立派に発表できました。

1年生は、①給食を時間内に食べ終わること、②友達に優しくすること、③算数の引き算、④走ること、⑤友達を助けることでした。

3年生は、①時間を意識しながら給食を時間内に食べ終わること、②大きな声で発表すること、③学級目標を守って、少し難しいことでもチャレンジすることでした。

5年生は、①こつこつと努力することを忘れずに勉強を続けていくこと、②心や時間に余裕をもって委員会活動に取り組むこと、③間違いを恐れずに、良いと思うことを積極的に行うことでした。

児童代表の発表が終わると、校長先生の話でした。夏休み中に全児童が命を大切にして過ごすことができて安心したこと、2学期は、更にあいさつの素敵な児童になってほしいこと、そして、「ありがとう」「こめんなさい」が素直に言える子になってほしいこと等を話しました。

最後に、3人の指導部部長の先生から話がありました。

学習指導部長からは、「学ぶ」ための心や体、物の「準備」をきちんとして、2学期の良いスタートダッシュができるようにしましょうという話でした。

生徒指導部長からは、相手よりも先にあいさつをする「先出しあいさつ」をして、地域の方々とのつながりをより強くし、すてきな学校・地域にしていきましょうという話でした。

保健体育指導部長からは、1日1回以上、思いやりのある言葉「ふわふわ言葉」を周りの友達や先生、家族、地域の方々にかけていき、やさしさあふれる学校にしていきましょうという話でした。また、熱中症が心配なので、少しずつ暑さに慣れていきながら、10月下旬の運動会に向けて練習を頑張っていくこと、そして、感染症も怖いので、手洗いやうがいもきちんとしていきましょうという話でした。

始業式が終わると、各学級の計画にそって、課題を種類ごとに分けて提出したり、夏休みの思い出をみんなの前で一人一人話したり、2学期の学級や個人の目標を決めたりしていました。

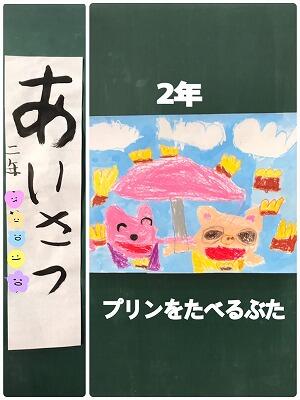

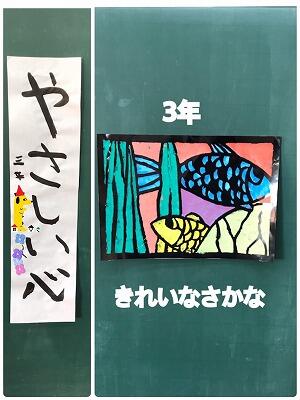

児童は、午前中までの学習だったので、午後からは、児童が一生懸命に取り組んで提出した問題プリントや家庭学習ノート、絵日記・日記・生活作文・読書感想文等を丁寧に見たり、下の写真のように学級担任が集まって作品応募の絵画や毛筆、俳句等を募集団体ごとに間違いがないように仕分け・整理を行ったりしました。

来週8月28日(月)から、本格的な教科等の学習が始まります。児童は心身を徐々に学校生活の軌道に乗せていき、2学期の様々な行事を通して、よりいっそう自分自身を成長させていくことでしょう。一人一人の輝きや活躍、成長がとても楽しみです!

8月にも、職員は会議や研修会を行ったり、学校施設の整備をしたりしています。

今回は、先の記事「先生たちも学び続けています」の第2弾で、児童が夏休み中の職員の様子を紹介します。

社会福祉協議会のご支援のもと、門川小学校校区の民生委員児童委員さんとの会議をもちました。各地区の民生委員児童委員さんと本校の各地区担当の職員がグループを組み、職員から児童の登下校やあいさつ、公園の使用状況、地区での過ごし方等をうかがったり、民生委員児童委員さんからは地区で気になる児童が学校でどのように過ごしているのか質問にこたえたりしました。そして、2学期から協働して、児童の健全育成のためにどのような手立てを講じていくか話し合いました。

民生委員児童委員の皆様、お忙しい中ご来校いただきありがとうございました。とても有意義な話合いができました。

児童、保護者・地域の方々の信頼に応えるために、職員一人一人が、その職責の重さを自覚し、自信と誇り、そして希望をもって、児童と向き合い、教育活動に専念できるために、コンプライアンス研修を行いました。

学年ごとにグループを組んで、学校関係者によるコンプライアンス違反の新聞記事をもとに話し合ったり、自分自身や学校全体の課題を見つめ直したりしました。そして、最後には、それを全体の場で共有しました。

雑草もかなり伸びていましたので、刈払機を用いて草刈りを行いました。また、第2学期の始業の日に気持ちよく児童が校舎に入っていけるように児童玄関やその周りを掃除したり、古い机や椅子を交換したりもしました。

第2学期の始業式前日には、児童へ向けた黒板メッセージをかいたり、始業の日の日程をかいたりしました。また、夏休みの課題(宿題)を提出する指定場所をつくったり、2学期から使用する教材・教具の整理をしたりもしました。

8月1日(火)は、登校日でした。

門川小学校の先生たちは、本当に子ども大好きです。7月20日(木)の第1学期終業の日以来、元気に登校してきた児童とあいさつを交わしている顔を見ると、とても素敵な笑顔でした。

さて、1校時目は、全校朝会でした。今回も熱中症や感染症の予防のために、全校児童が体育館に集合することはしませんでした。その代わり、マイクロソフト社が推奨するMicrosoft365のコミュニケーションツールであるTeams(Microsoft Teams)と校内放送を併用しながら、各教室で行いました。接続に不具合が起こり、校内放送だけになってしまった学級もあり残念でしたが、下の写真のとおり、話者が放送室で話し、その画像や音声を各教室で共有して大型テレビで視聴するという方法でした。

まず、校長先生の話でした。残りの夏休みも命を大切にして楽しく過ごすこと、これは危険かな危険じゃないかなと考えながら行動すること等の内容でした。

次に、出産休暇に入られる先生の話でした。児童が体のことを気遣ってくれたり、赤ちゃんの誕生を自分ごとのように楽しみにしてくれている言葉や態度がすごく嬉しかったそうです。

最後に、生活指導担当の先生の話でした。スライドを使いながら、「ビニールハウスや用水路に勝手に入らないこと」「用水路から田畑に水を引き込む機械等にいたずらをしないこと」「安全のために、きまりをしっかり守ること(海や川へは、大人と行くこと。道路を渡るときには一旦停止して前後左右を確認すること。横断歩道があるところでは、そこをしっかり渡ること)」等の話がありました。

2校時目は、学級の時間でした。提出物や夏休みの課題の進捗状況の確認、これまでの休みの中で心に残ったことの発表、学級のみんなでミニゲーム、学級園や理科園で栽培している植物の世話など、学級によってさまざまでした。

第2学期の始業の日は、8月25日(金)です。全校児童のみんなが、元気なあいさつをして登校してくることを願っています。また、大きな病気やげが、事故などに十分気を付けるように、ご家庭でも声かけをお願いします。

先の記事でも紹介させていただいておりましたが、7月21日(金)の門川町一斉ラジオ体操のご協力・ご参加ありがとうございました。

さて、7月24日(月)からは、各地区でのラジオ体操が始まりました。そこで、実施している地区に、おじゃまさせていただきました。

午前6時30分を前に、公園や公民館、空き地に集合し、友達同士または友達の父母、地区のおじさん・おばさん・おじいさん・おばあさんと楽しそうに話をしている雰囲気がとても微笑ましかったです。まさに、世代間交流だなあと思いました。

午前6時30分になると、ラジオを囲んで一斉にみんなが体を動かし始め、いい汗を流しました。清々しい気分にもなりました。参加者もさまざまで、児童や保護者の方々はもちろんのこと、幼児、中学生、高校生、祖父母、区長さん、民生委員児童委員さん、高齢者クラブの皆さん、近所の方々でした。ご参加ありがとうございました。

気付きもありました。7月21日(金)から31日(月)までのラジオ体操では、ラジオ体操第1とラジオ体操第2の間の簡単な運動は、いつも首の前後左右の運動だったということです。

ラジオ体操が終わったら、その場所の簡単な掃除をしたり、公民館に入って1時間程の朝学習を始めたりしている地区もありました。時間を上手に使われているなあと思いました。

8月下旬から後半のラジオ体操がスタートする地区もあります。早寝・早起き・朝ごはんの習慣付けや2学期の学校生活のスタートに向けて、ラジオ体操に参加するのはいかがでしょうか。

7月24日(月)と25日(火)の2日間、門川町の業者さんが来校されて、1階の教室にある黒板の張り替え作業をしてくださいました。1年1組、1年2組、1年3組、5組、6A組、6B組の合わせて6教室の黒板です。

黒板の張り替え作業を、大まかに説明すると、次の順番でした。

①黒板を上下移動するスライダーから取り外し、多目的ホールに運ぶ。

②接着剤で後ろのベニヤ板にしっかりと固定されている表面の部分(チョークで書く部分)を、機械で剥ぎ取る。

③剥ぎ取った後のベニヤ板の表面を滑らかにして、新しい表面の部分を貼り付ける。

④黒板右端に、白文字で「月」「日」「曜日」の書く。

⑤できあがった黒板を教室に持ち込んで、上下移動するスライダーに取り付けて完成。

業者の方々は、汗だくだくの作業でした。2学期の授業が楽しみです。ありがとうございました。

今回の張り替え作業を見学させていただいて、発見がありました。それは、黒板の表面部分は薄い鉄板だったということです。よく考えれば、磁石が付きますので当たり前かもしれませんが、今まで考えもしなかったことだったので、新たな知識が増えて嬉しくなりました。

1階の6学級では、黒板がきれいになり、2学期からの学習が、児童も先生も気持ちよく進めることができると思います。また、下の写真でお分かりになられるか不安ですが、うすくマス目が引かれています。そのため、先生や児童が黒板に文章を書く際には、今まで以上にまっすぐで見やすいものになることでしょう。

7月25日(火)の19時00分~20時30分は、2回目の家庭教育学級が行われました。

今回は、日本エッセンシャルオイルスタイリスト協会上級スタイリストを講師に招き、アロマの香りに癒やされながら、親子で楽しく香りの学習でした。

最初に、「香育~豊かな心身を育む香りのおはなし」でした。いろいろな香りを楽しみながら、エッセンシ

ャルオイルとは、植物の花、葉、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから抽出した天然由来の揮発性芳香化合物で、独特の香りがあるものをいうこと。そして、大きく4つのグレードに分かれることを学びました。また、臭覚は、視覚や聴覚等を含む「五感」の中で、唯一「情動」(怒りや悲しみなど一時的で急激な感情の動き)に伝わるといわれていること等も学びました。グレープフルーツは気分をリフレッシュ、オレンジは不安を解消し心と体を癒やす、シダーウッドは頭の疲れを取り集中力アップ、レモンは気分を明るく、ユーカリプタスは気分を爽快にさせてくれるそうです。

講話が終わると、製作活動でした。親子で「ハーバリウムディフューザー」を以下の手順で作りました。

①瓶を選び、その中に入れる色とりどりの小さな飾り(ビーズや貝殻、乾燥させた植物等)を選びました。

②選んだ飾りを長いピンセットを使って瓶の中に、配置を親子で考えながら入れていきました。

③瓶の中に特殊な水溶液を入れ、そこに、実際に自分がにおって気に入ったエッセンシャツオイルを40滴ほど垂らしました。中には、複数のエッセンシャルオイルを組み合わせて、独自の香りを開発している家庭もありました。

④瓶にリボンを結んで出来上がりました。

それぞれのご家庭で、とっても素敵でかわいいオリジナルのハーバリウムディフューザーができあがりました。雑貨屋さんで売られていても全然おかしくない程の出来映えでした。

各家庭が1つのハーバリウムディフューザーを作ることをとおして、たくさんの楽しい親子の会話が生まれました。また、席が近くの方と製作のコツを教え合ったり、お互いの完成品の素敵なところを伝え合ったりして、家庭同士の交流も生まれました。

あっという間の1時間30分でした。香りの効能を勉強できたとともに、素敵な手作り小物まで作ることができたした。保護者の皆様が参加しやすいように夜の開催となりましたが、お忙しい中、講師の先生には講話やたくさんの種類の材料や資料を準備をしていただき、本当にありがとうございました。参加された家庭教育学級生とそのお子さんもありがとうございました。

夏休みに入ったばかりの子どもたち。時間を有効につかい、夏休みを楽しんでいることと思います。

さて、児童は夏休みですが、職員はもちろん、いつもどおり勤務しています。子どもたちの元気な声を聞くことができないのは残念ですが、その中で職員は自己の資質や能力を高めるための研修や児童のための教育環境整備に励んでいます。例えば、次のようなことです。

〇コンプライアンスに関する法律等を文部科学省が提供する動画を視聴し、意見交換をしながら学ぶ。

〇道徳科における本校の重点内容項目は何なのか、学年部で十分時間をとって協議し、その後に、指導教諭から授業の理論や指導の技術・技能、そして、1単位時間の指導の流れと板書の在り方を学ぶ。

〇Small Talkや中間指導を取り入れた外国語科(外国語活動)の指導の在り方を、指導教諭の模擬授業をとおして学ぶ。

〇図書の更新基準や本校の蔵書の種類別割合、児童の1学期の図書貸出冊数、町立図書館との連携の仕方を、学校図書館支援員から学んだり情報を得たりする。そして、2学期の読書活動に向けて、多目的ホールや教室に置いてある図書の入れ替えや整理整頓をする。

夏休みの初日7月21日(金)に、門川町の夏の恒例「門川町一斉ラジオ体操」(主催:門川町PTA協議会、門川町子ども会育成連絡協議会)が、本校の運動場を含め、草川小学校、五十鈴小学校、旧西門川小中学校運動場を会場に行われました。

午前6時15分から開会でしたが、午前5時50分ごろから、門川小学校の児童及び卒業生はもちろんのこと、保護者、地域の方々等、幅広い世代の多くの方々がぞくぞくと集まってきてくださいました。宮崎県のシンボルキャラクターである「みやざき犬」の「かぁくん」も特別ゲストとして駆け付け、一緒に汗を流しました。

この活動の目的は、「ラジオ体操をとおして、子どもたちに早起き、早寝、朝ごはんの規則正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、地域の連帯感を高める」というものです。集まった小学生と地域のおじさんやおばさん、そして高齢者の方々がお互いに会話を楽しむ姿をたくさん見ることができ、まさにその目的どおりのとても和やかな雰囲気でした。参加者は、およそ380人前後だったと思います。

門川中学校や門川高等学校の生徒たちがボランティアで、児童を整列させてくれたり、最前列で模範演技をしてくれたりしました。とっても上手でした。実は、この日のために、対面模範(=左右反転:ラジオ放送で「左にねじる」と言われたら、ボランティア生徒は「右にねじる」)ができるように練習を積んできたそうです。また、「ラジオ体操第二」は、小学生にとってあまり馴染みがなく、その時には、きっと多くの視線が自分たちに注がれるだろうということで、細かいところまで入念に練習をしてきたそうです。大変ありがたいことでした。

約30分間の短い時間でしたが、多数の参加者の皆様と笑顔いっぱいのさわやかな朝を過ごすことができました。会場設営や司会・進行をしていただいたPTA運営委員の皆様、参加の呼びかけをしてくださった各地区の区長・民生委員児童員・育成会の皆様、参加していただいた保護の皆様、地域の皆様、平日にもかかわらず児童のために早朝よりご協力・ご参加いただきまして、本当にありがとうございました。

夏休み中にラジオ体操が継続的に行われる地区があります。そちらの方も、ご協力をよろしくお願いいたします。

7月20日(木)で、第1学期が終わりました。

2校時は、終業式でした。しかし、本日の体育館内は暑くて熱中症が気になること、そして、全国的に新型コロナウィルス感染症患者が増加傾向にあることを踏まえて、放送での終業式に急遽切り替えました。

最初に2年生、4年生、6年生の代表児童が、1学期に頑張ったことや2学期にがんばりたいことを発表しました。

2年生は、文字を丁寧に書くこと、プールで顔をつけて潜ること、休み時間は暴れずに水飲み・トイレが終わったらすぐに席に戻って次の学習の準備をすることを頑張ったそうです。

4年生は、友達がクロールで泳ぐ姿や先生のアドバイスから、息継ぎをするときには体を回すようにするといいということに気付き、それを実践することを頑張ったそうです。そして、2学期は先出しあいさつを頑張りたいそうです。

6年生は、朝のボランティア活動でいろいろな場所の掃除をすること、学級の当番活動を率先して行うことを頑張ったそうです。2学期は、無言の場を守ること、委員会活動を忘れずに行うこと、苦手な教科も復習をしっかりすることを頑張り、全校児童のすばらしいお手本になりたいそうです。

3人の児童とも、1学期の自分の姿を振り返りながら発表できました。自分の学びや言動をきちんと振り返ることができる力をもっているなんてとても素敵なことです。

3名の児童の発表が終わると、校長先生のお話でした。4月の第1学期始業式で話された「命を守ること」「友達を大切にすること」を今しっかり振り返ること、夏休みだからできる体験を楽しんですること、事故や病気に十分気を付けることなどを話されました。

1学期が無事に終了できましたことを、保護者の皆様、地域の皆様に深く感謝申し上げます。PTA活動や学校行事、学年での体験活動等において様々なご支援をいただき、児童及び本校職員を支えていただきました。本当にありがとうございました。夏休み期間中、児童の声が校舎から聞こえてこなくなるのは、とても寂しいですが、健康・安全に気を付けて各ご家庭・地域で充実した楽しい夏休みを過ごしてほしいです。

私たち職員は、2学期が始まって元気に登校してくる児童の顔を思い浮かべながら、2学期の学習準備や校内環境整備をしたり、自分の指導技術や技能を高めるために校内研修をしたり、出張に行ったりして学び続けます。

延岡間税会の2名の方が来られて、子どもたちにも身近で、分け隔て無く納めている「消費税」を中心に講話をしていただきました。

まず、税金で義務教育や社会福祉の充実を図っていることを説明されました。その後、もし、税金がなくなったら世の中はどうなるかというDVDを視聴しました。

〇火事になったとき、消火にかかったお金を払う。

〇警察に緊急の電話をしたり、被害を訴えたり、道を聞いたりするときにお金を払う。

〇地域のゴミ収集自体がないので、町中がゴミだらけになる。

〇信号が使えないので、交通事故が多発する。

〇壊れた橋や道路が修繕できない。

以上のようなことが、アニメーションで描かれていました。

このことから、「税金は、とっても大切なもの。税金は納めるものであって、取られるものではない。」ということを強調して話されました。

最後には、みんなが納めてくれた税金が集まれば、何億円にもなるということで、1億円がどのくらいの重さなのか、ジュラルミンケースに入った見本の1億円を代表児童が持ちました。「予想以上に重い!」という声が出ました。実際の重さも体感できましたし、お金の大切さ(重さ)も分かったようです。

お忙しい中、社会生活を送る上で大切な税金の役割を分かりやすくご指導くださり、どうもありがとうございました。また、税金に関する図や表が載っているクリアファイルを児童一人一人にいただき、ありがとうございました。

7月3日(月)~7月7日(金)は、「令和5年度 第1回親子であいさつ登校」でした。

この活動の目的は、「保護者があいさつをする姿を児童に見せることで、児童の率先あいさつのきっかけにするとともに、地域全体の人間関係を豊かにする。」「保護者が児童とともに通学路を歩いて、安全状況の再確認をする。」でした。そして、朝の各ご家庭の状況は、それぞれ違うので、「①自宅付近をお子さんとともに歩いて、あいさつをする。」「②途中までお子さんと歩いて、あいさつをしたり、通学路の安全状況を確認したりする。」「③学校までお子さんと歩いて、あいさつをしたり、通学路の安全状況を確認したりする。」を参考にしていただいて、可能な形で実施しました。

はじめのうちは、保護者の方が、自転車や徒歩で通り過ぎる高校生や大人そして、子ども見守り隊の方々にあいさつを行い、その後にお子さんが恥ずかしそうにあいさつをしていました。しかし、しばらくすると、保護者の方よりもお子さんの方が先にあいさつをするようになっていました。とても微笑ましい場面でした。

今回の保護者の方々の背中を見て、きっとお子さんは、素敵な人間関係を築けていけると思います。

誰だって自分の存在を認めてほしいものです。だから、自分からも積極的にあいさつをして、相手の存在も認めてあげなくてはいけないと思います。

今回のように、保護者の方から笑顔で子どもたちにたくさんあいさつをして、子どもたちの存在をしっかり認めてあげてください。「私は、あなたがそこにいることを知っているよ。」「気がついているよ。」「いつも気にかけているよ。」と。

保護者からたくさんの存在承認が伝わったときに、子どもたちは、自分からあいさつをしたくなると思います。それが今回の「第1回親子であいさつ登校」の目的の1つです。

保護者の皆様及び子ども見守り隊の皆様、朝のお忙しい中、ご協力いただきましてありがとうございました。第2回は2学期に実施予定です。その際も、どうぞよろしくお願いいたします。

「福祉」とは、「みんなのしあわせ」を共に考え、実現に向けて実践していくことです。

7月5日(水)の1~3校時に、視覚障がい者と介助者の方、社会福祉協議会の方々を講師に、5年生が福祉体験を行いました。

福祉体験学習は、体験をとおして、障がいや高齢に伴う心身の変化や、その生活を知り、思いやりを育む中で、障がい者や高齢者をはじめとする地域に暮らす人々の日常生活課題に①目をむけ、②考え、やがては③その解決に向けて動くためのきっかけづくりをねらいとして実施するものです。様々な活動を通して相手のことをよく知り、自分のことも知るという「人が共に生きる」学習とも言えます。

まず始めに、目の不自由な方の講話を伺いました。その中で、青島太平洋マラソンに何回も出場されて42.195㎞を走ったり、読書ができるために点字を短期間で一生懸命覚えたりしたことに、児童は「すごーい!」という声をあげたり、尊敬の眼差しで講師を見たりしていました。

講話が終わると、3つのグループに分かれて体験学習を行いました。

① アイマスク体験

ペアをつくって、一人がアイマスクを付け、もう一人が介助者になりました。フラットな床を歩いたり走ったり、階段を上ったり降りたりしました。アイマスクをしている児童は介助者を信頼し、介助者は相手にケガさせないという使命感で真剣に取り組んでいました。

② 車椅子体験

車椅子の仕組みを教わった後、一人で車椅子に乗って八の字を描くように走行したり、ペアに介助してもらって段差のあるところを通ったりしました。児童は、腕の力や左右の腕を使うタイミングが大切だということが分かり、介助者は相手をヒヤッとさせないために一言そえてから車椅子をスタート・ストップさせたり、段差がある所では傾けたりしていました。

③ 高齢者疑似体験

手足や関節が動きにくいことを体験するためにおもりを装着したり、サポーターをきつく巻いたりしました。また、視界が狭くなったり、物がハッキリ見えなくなったりすることを体験するために特殊なゴーグルを装着したりしました。その状態で段差のあるところを歩いたり、小さな物を箸でつまんで移したりしました。児童は、一般的な高齢者の身体の状態が分かったようでした。そして、「とてもゆっくり歩いたり動いたりしているおじいさんやおばあさんがいても、『早くしてよ。』とイライラしないようにします。」という児童の感想が心に残りました。

6名の講師の先生方、お暑い中に3時間も児童のためにご指導いただき、本当にありがとうございました。

人は社会の中で、自分の居場所や存在を確認しながら生きています。その中でもあいさつは、相手の存在を認め、自分は敵ではないということを簡単に示せる行為です。だからこそ人は、あいさつをされると社会の一員として存在しているという安心感が得られるのです。

お互いあいさつをして存在を認められることで、自己肯定感が高まり、おのずとコミュニケーションも円滑になり、友達の輪も広がりやすくなります。

逆にあいさつをしないと「嫌われているのかな?」や「この人は最低限のマナーがなっていないのでは……?」などと思われがちです。

感じのいいあいさつができる人のほうが信頼関係も築きやすいでしょう。挨拶をするときは、みんな自然と笑顔になりますし、されて嫌な気持ちになる人はとても少ないと思います。

現在、門川小学校では、運営・集会委員会や生活委員会が中心になって、朝のあいさつ運動に取り組んでいます。雨が降っていない時には正門付近で、雨の時には児童玄関の中で行っています。

写真を見てお気付きでしょうが、「元気なあいさつ」というタスキをかけて、朝のあいさつ運動のさらなる活性化を図っています。

児童のあいさつができるようになるためのコツの1つに、「一緒にあいさつし、できたらたくさん褒める」があります。

「〇〇さんに『おはようございます。』って、言いに行こうか。」等と、保護者や先生が誘って一緒にあいさつをします。児童が元気よく笑顔であいさつができたら、「こんなふうにあいさつができたら(されたら)うれしいね!」や「元気な挨拶で気持ちいいね!」、「お互い笑顔になれたね!」など、大いに褒めます。気持ちを言葉に出して言うことで、あいさつは楽しいという実感が沸きやすくなります。「あいさつは楽しく、気持ちの良いこと」と感じさせてあげることだそうです。

現在、門川小学校では、「第1回親子であいさつ登校」の真っ最中です。保護者の皆様、上のコツも踏まえながら、実践をよろしくお願いいたします。

このホームページでも紹介いたしましたが、「門川のおさかなコレクションシート」を寄贈してくださった宮崎大学農学部海洋生物環境学科の村瀬准教授と学生さんが、7月3日(月)に再度来校していただき、門川に魚が集まる秘密について、第3学年児童に向けて講義をしてくださいまいた。楽しいパフォーマンスを盛り込んだ講話で、集中して話を聞いていました。

はじめは、村瀬准教授が子どもの時に初めて体験した魚釣りが非常に衝撃的で、それをきっかけにどのような経緯で今の准教授の仕事に就いたのかを話してくださいました。まさに、キャリア教育でした。好きなことは、とことん突き詰めていくという村瀬准教授の探究心に児童も心を打たれたと思います。

次に、門川に魚が集まる秘密でした。

少し前の話ですが、門川は魚がとれすぎて近くを通るだけで魚のにおいがしてきたそうです。そして現在、日本で見付かっている魚の種類は約4600種ですが、東京湾ではその中の約700種、北海道では約800種が見付かっているそうです。では、面積的に東京湾や北海道に到底及ばない門川町では、何種見付かっているでしょうか?驚くことに約815種だそうです。児童もびっくりしていました。そして、門川の海を誇りに思ったようでした。

さて、本題戻ります。門川に魚が集まる秘密は2つあるそうです。

1つめは、門川町の位置は、瀬戸内海から冷たい海水が流れてきて北の魚を運んでくれるし、温かい黒潮によって南の魚も運んでくれるから、いろいろな種類の魚が豊富にとれるそうです。

2つめは、門川の山と川から栄養豊富な水が門川湾に流れ出て、生き物たちのオアシスになっているからだそうです。

最後は、隣の友達と「門川のおさかなコレクションシート」の裏表をつなぎ合わせて、門川の山・川・海に棲息する代表的な魚を確認しました。また、門川で見られる魚の絵が載ってあるカードを、冷たい海の魚、中間温度の海の魚、温かい海の魚に分けていきました。

村瀬准教授及び学生さん、お忙しい中、第3学年児童のために来校してご講話をしてくださり、本当にありがとうございました。

6月30日(金)の5年生の国語の時間に、地域の「門川町俳句の会」の方々に来ていただき、俳句の作り方を教えていただきました。

児童は、この時までに、「プール」、「ひまわり」、「せみ」、「花火」、「ふうりん」の5つの季語(お題)から自分の好きなお題を2つ選び、それらから連想される言葉をノートにいろいろと考えていきました。

当日は、この連想ノートをもとに、「門川町俳句の会」の方々に作り方のコツやアドバイスを伺ったり、作った俳句の添削をしていただいたりしながら、楽しそうに俳句を完成させていました。

俳句の会の方々にも、「ふうりん」で一句詠んでいただき、子どもたちはすごく感動していました。

とても充実した学習時間でした。

これを機に、児童が俳句作りに興味をもったり、四季折々の季語に興味をもったりできるといいなと思いました。

「門川町俳句の会」の皆様、お忙しい中、ご指導くださり本当にありがとうございました。

4年生は、総合的な学習の時間で、環境学習をしています。その中で、カンムリウミスズメについて調べています。

28日(水)は、教育委員会の甲斐様をお招きして、4年生に向けてご講話を各学級でしていただきました。

カンムリウミスズメは、門川町を代表する鳥で、枇榔島で繁殖する「ムクドリほどの大きさ(全長24cm)の海鳥です。冠羽と頬が黒く、後頭部は白で、白黒のはっきりした鳥です。よく潜水し、水中を飛ぶように泳ぎます。一生のうちのほとんどを海の上で過ごし、陸上に上がるのは、繁殖期のわずかな期間だけです。

児童は、講師の話を聞いたり、スライドや動画を見たりしながら、大事だと思ったところは一所懸命にメモをしたり、質問をしたりしていました。今後の学習の深まりが楽しみです。

甲斐様、お忙しい中、本校4年生の学習のために来校し、スライドや動画、剥製を使った詳しく分かりやすい説明をどうもありがとうございました。

27日(火)の午後は、1~3年生の学校参観日でした。

たくさんの保護者の皆様ご来校、ありがとうございました。45分間の参観授業でしたが、お子さんの良いところを見付けられて、夕食時でも褒めていただいたことと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。お子さんの自己肯定感が高まります。

1年生は、「算数科」の学習で引き算をしていました。先生の話をしっかりと聞き、ノートに丁寧な式・答えを書くことができました。

2年生は、「生活科」でした。このホームページでも以前紹介いたしましたが、先週、町探検に出かけました。それを思い出しながら、道路だけがかかれた大きな地図に写真やお店の名前等を書いて貼っていきました。保護者の方々もヒントを与えてくださり、最後には、素敵な地図ができあがりました。

3年生は、「算数科」や「音楽科」でした。「算数科」では、棒グラフを1つに表すと、どんなところが便利になるのか、実際に課題を解きながら実感していました。「音楽科」では、リコーダーの指使いの練習を行い、最後には保護者の方々を前にして練習した曲や今月の歌「にじ」を披露して、大きな拍手をいただきました。

学級懇談会後は、「制服バトンタッチバザー」が行われました。

これは、平成21年に図書ボランティア「ワンピース」によって始められ、現在PTA図書部に引き継がれているものです。

我が子が卒業したり体が大きくなって、着られなくなった制服や体操服など寄付していただいて、その益金で門川小学校の児童へ新しい本をプレゼントしようという、PTA図書部の活動の1つです。毛筆書写の学習の時に着ていくためや体育服の洗い替えように買われる方もいらっしゃるようです。着られなくなった服を、また違った誰かが着てくれるなんてすてきな取組だなと思います。

6月27日(火)の午前10時20分頃から、「門川のおさかなコレクションシート」の贈呈式がありました。

このことについては、門川町と宮崎大学との連携事業の一環で、宮崎大学延岡フィールドに常駐する村瀬准教授と大学院生・学生が、門川町の水圏環境の魅力として、山・河川に生息する魚類について調査を行い、山・川・海のつながりを、児童たちに手軽に知って楽しんでもらうルールとして、お魚を紹介した耐水性のシートを考案されました。図鑑のように28種類のお魚の写真と説明が上流・中流・下流ごとに配置されていている立派なものです(下の写真は、1枚のシートの裏表です)。

今回、このシートを宮崎大学・学生の方々のご厚意により、町内小学校全児童へ寄贈があり、本校でも贈呈式がありました。

そして、贈呈式後には、釣り好きの校長とのお魚話があり、大変盛り上がりました。

全国をフィールドとしている村瀬准教授によると、身近に山と川と海が美しくつながっている地域は、大変めずらしいそうです。そして、「門川町がとても大好きです。」とも言われていました。

門川町のお魚の多様性を知っていただき、保護者の方と一緒に海や川へ遊びに行く際にご活用していただければ幸いです。

本校の3年生は、7月の総合的な学習の時間に、門川町の川や海の学習をしていく予定です。その際、今回の村瀬准教授が来校されて、今回のシートも活用しながら特別授業をしていただく予定です。

2年生が、6月23日(金)の生活科の時間に、初めての町(門川小学校校区)の探検に出かけました。

今回の目標は、「探検計画にそって町に出かけ、人と接したり発見したりしながら協力して、安全に町探検をすることができる。」でした。

児童は、ワクワクしながら学校を出発し、町立図書館や町立中央公民館、門川駅が見える道路を通りながら、その他の建物やお店を見付けたり、働いている人の様子を観察したりしました。自分たちの町について、新たな発見がたくさんあったようです。良い天気に恵まれて良かったです。

帰校後は、友達と話し合いながら町探検を振り返り、ワークシートに「建物」「お店」「人」の項目で整理をしたり、町探検をして気付いたこと・分かったこと・思ったこと等を書いたりしました。

この学習は十数時間におよびます。この学習をとおして2年生の児童が、自分たちが住む町の自然、人々、社会、公共物などに関心をもつとともに、自分たちの生活は、町で生活したり働いたりしている人々や様々な場所と関わっていることが分かり、それらに親しみや愛着をもち、人々と適切に接することや安全に生活することができるようにしていきます。

昨日6月22日(木)の午後7時00分~午後8時30分に第1回学校運営協議会を開催しました。

はじめに、門川町教育委員会から委任状交付や学校運営協議会についての説明がありました。

次に、校長による学校経営方針の説明があり、学校運営協議会委員の皆様に承認をいただきまいた。令和5年度は、令和4年度の学校評価を受けて、「徹底と継続」を合い言葉に、「①基礎学力の定着」、「②読書活動の推進」、「③基礎的な学習習慣の定着」、「④基本的な生活習慣の定着」、「⑤学校・家庭・地域の連携による教育の推進」を重点目標として教育活動に取り組んでいきます。

最後に、学校運営協議会委員さんを2グループに分け、ワークショップ(参加者が主体的に参加する)型で協議・熟議を行いました。

令和4年度末に、管理職が替わっても、学校運営協議会における協議が、さらに活性化していくと期待できる、令和5年度~令和7年度の年次計画を作成しました。門川小学校における協議の柱(テーマ)は、「①防災教育(危険回避能力の育成)」「②あいさつ(コミュニケーション力の育成)」の2つです。それをもとに、初年度である令和5年度は、「地域に対して、学校運営協議会委員として何ができるか。」について協議・熟議を行ったということです。その結果、具体的なものが以下のように出ました。

防災教育班では、「学校が実施する地震一斉避難訓練の計画を、話し合う段階から参画する。」「ノーメディア読書ディを中心に家庭で防災について話す場を設けるように呼びかける。」などが挙がりました。

あいさつ班では、「親子であいさつ登校を中心に、保護者(大人)があいさつする姿を子どもに示すように呼びかける。」「回覧板を渡すときに、渡す家にそれを置いておくのではなく、礼儀正しく顔を合わせてあいさつをしてから渡すように呼びかける。」などが挙がりました。

今後も、地域とともにある門川小学校、地域を元気にする門川小学校であるように、学校・家庭・地域が一体となった教育を推進してまいります。

本日の1校時は、全校児童が体育館に集合しました。そして、児童会活動の一つである各委員会の活動内容を代表児童が紹介し、全校児童で学校生活を向上・発展させようという意欲を高めさせていきました。

門川小学校には、5年生と6年生が所属する8つの委員会があります。8つの委員会とは、図書、体育、運営・集会、環境・美化、保健、放送、給食、生活です。それぞれの委員会が、学校全体の生活を共に楽しく豊かにするための活動を分担して行っています。そして、高学年の児童が自分たちの発意・発想を生かし、創意工夫するなど、自主的、実践的に取り組んでいます。一方、先生方も一人一人の児童が、自己の責任や役割を果たし、自己有用感や達成感を味わうことができるように指導しています。

しかし、4年生以下の児童は、この門川小学校にどんな委員会があって、そこに所属するお兄さんやお姉さんたちがどんな活動をしているのかをよく知っているわけではありません。そこで、今回のような会を設け、お兄さんやお姉さんの頑張りを認め、協力して素敵な門川小学校をつくっていこうという気持ちを高めました。

発表方法としては、写真やポスターを提示したり、合い言葉を確認したり、短い劇を発表したりなど、それぞれの委員会の工夫が出ていました。「知恵いっぱい 心いっぱい 汗いっぱい」の門川小学校の児童であってほしいと思います。

じめじめしているここ最近。

特に気を付けたいのが、衛生面だと思います。

そのため、本日15日(木)に手洗い指導を行いました。しかし、残念ながら道具や材料が全学級分ありませんので、これからも順次行っていきます。

まず、汚れに見立てた「手洗いチェッカー」という専用ローションを手にすりこみました。これは、特殊ライトに当てると、白く光って見えるというすぐれものです。

次に、「手洗いチェッカー」をすりこんだ手を、普段どおりに石けんを使って洗いました。「普段どおり」と念をおしたものの、「今回は、洗い残しがなかったかどうかを学習の後半で確認します。」と児童に伝えていましたので、みんないつもより丁寧に細かく洗っているようでした。いつもこうだといいのですが…。

最後に、洗い終わった両手を箱に入れ、特殊なライトをそれに当ててみました。すると、「絶対僕は、大丈夫!」「私は、長い時間をかけて洗ったもの!」と言っていた児童にも、白く光る部分があることが多く、「えっ!うっそー!!」と声をあげた場面が何度もありました。特に、親指と爪の周りがよく光って見えました。すると中には、「また、洗ってきてもいいですか。」と学級担任に申し出て、2回目にチャレンジしている児童もいました。

感染症の予防には、手指消毒や入念な手洗いがよく言われます。その意味を今回の実験で児童は、実感を伴って理解できたと思います。

本日6月9日(金)は、昨日までの雨があがり、ちょうどよい曇り日でした。

そこで、2年生がトップを切って4校時に、花の苗植えを行いました。

まず、地域にある門川高校から格安で仕入れた花の苗について、その種類や植え方を、学校用務員さんが説明してくださいました。

説明が終わると、「レインボー広場」にある学級園に向かいました。

先週の土曜日に校舎周辺の草刈り作業等をPTA環境整備部員さんやPTA運営委員さん、教職員で行いましたが、学級園の中は、児童自身に栽培活動の責任をもたせるために、あえて何もしていませんでした。そこで、今日は、草抜きからスタートでした。「先生、幼虫が出てきました。」「先生、バッタがいました。」等の楽しそうな児童からの報告もありましたが、ある程度時間がたつと、草で覆われていた緑色の学級園が土色に変わりました。

草抜きが終わると、いよいよ、花の苗植えでした。一人二株を基本に植えました。植物の種類は、マリーゴールド、ジニア、トレニアの3種類でした。児童は、シャベルと使って上手に土に穴を開け、黒いポットを逆さまにして優しく根を出し、丁寧に植えることができました。

苗を植え終わると、「先生、水をあげてもいいですか。」と質問する児童がいて、「きれいで大きな花をいっぱい咲かせてね。」と言いながら、じょうろで優しく丁寧に、そしてたっぷりと水をあげていました。

2年生と同じように、これからもぐんぐん大きくなり、すてきな色や大きさの花を咲かせてほしいと思います。

一方、1年生の学級では、自分が育てているアサガオに支柱を立てていました。「どうして、棒を立てているの?」と尋ねてみると、「これからどんどんアサガオが大きくなっていくと、ツルが伸びていき、それを巻き付かせるためです。」としっかり答えることができました。「なぜ、支柱を立てるのか。」、その意味をしっかり理解し、見通しをもった学習活動になっていました。意味も分からず、支柱立てをただ楽しんでいるだけの活動とは全然違っていました。

本日は、梅雨の合間の晴れで、とてもいい天気でした。

その中で、門川小学校もプール開きを行いました。

トップバッターは6年生!!まずは、体育館にて、健康・安全に留意し、ルールをしっかり守りながら、小学校最後のプールでの学習を楽しむように学級担任が話しました。

それが終わるとプールへ移動し、準備運動等が終わると、シャワーの時間でした。約1年ぶりのシャワーに喜びの声?又は冷たさの悲鳴?を上げていました。

まずは、プールの横を使って、水中歩行→けのび→バタ足けのび→面かぶりクロール→クロールの順番で行いました。最後は、プールの縦25mを使ってクロールをしました。今日は、基本的に水に慣れ親しむ学習でした。

次回からは、本格的な水泳の学習になります。小学校最後のプールでの学習、自分なりの目標をもって楽しく学んぶことを期待しています。

6月3日(土)の午前7時~午前9時に、学校の清掃活動を行いました。今回は、PTA環境整備部員、PTA運営委員、門川小学校職員を主体とするものでした。

前日の大雨が嘘のようにあがり、よい天気の中で2時間程、いい汗を流しました。刈払機や鎌等で草を刈る方、刈られた草を熊手で集める方、集めた草をゴミ袋に入れる方、雨どいに溜まった落ち葉取りをする方など、作業を分担しながら行いました。清掃をした範囲が目に見えてどんんどんきれいになっていき、とても充実感がありました。おかげさまで、プール周り、体育館周り、北・南校舎周り、学級園周り、レインボー広場等が見違えるほどきれいになりました。

早朝から、たくさんの方々が来校してくださり、本当にありがとうございました。活動に参加してくださったPTAの方々の「子どもたちのために門川小学校を美しくしたい。」という期待に応え、これからも児童への教育活動をがんばってまいります。これからも、ご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

6月1日(木)の6校時は、全校児童で集団下校(通学路の避難場所確認)を行いました。目的は、「自分の地区の避難場所や下校途中の避難場所を知り、避難経路を把握する。」「通学路の危険箇所や緊急時の対処の仕方を確認し、安全な登下校ができるようにする。」でした。

まず、地区ごとに決められた教室に集合しました。

次に、自分の地区の避難場所や下校途中の避難場所について確認しました。校区内の地図に避難場所の位置が示されたプリントを用いながら確認しました。その他にも、「遠くの避難場所より、その場から一番近くて高い避難場所を考えて避難する。」「上学年は、下学年や地域の方に声をかけながら避難する。」等も話しました。また、地震発生時の避難行動について、「ランドセル等で頭を守る。」「高いブロック塀や上空に看板・窓ガラス等があるところには、近づかない。」等の指導も行いました。

最後には、遠くの地区の児童から、担当の先生の引率のもと集団下校を行いました。先ほど地図上で確認した避難場所も実際に見たり、交通ルールを実際に確認したりしながら下校しました。

5月28日(日)には、このホームページでも紹介いたしましたが、門川町全域一斉避難訓練も行われました。この機械に、保護者や先生という身近な大人が不在のときに、地震が起こった場合、子どもたち1人1人がどのような安全行動をとればよいのか、ご家庭でも再度話し合われていただければ幸いです。

5月30日(火)の15:30~16:30は、日向市消防署予防課から2名の講師の方に来校していただき、心肺蘇生法の講習を職員に向けて行っていただきました。

突然の事故や病気で、けが人や急病人が発生した場合、バイスタンダー(その場に居合わせた人)が、応急手当を速やかに行うと、助かる可能性が高くなり、けがや病気の治りもよくなります。

以前は、胸骨圧迫と人工呼吸がセットでしたが、新型コロナウイルス感染症拡大以降は、胸骨圧迫を優先させてくださいとのことでした。それは、胸部圧迫をすることにより、絶え間なく血液を心臓のかわりに全身に送ってあげるためだそうです。学習した胸骨圧迫の方法の概要は以下のとおりです。

①最も大切なことは、十分な強さと、十分な速さで、絶え間なく圧迫すること。【強く・速く・絶え間なく】

②圧迫の位置は、胸骨の下半分。目安は、胸の真ん中。

③一方の手の根元を圧迫位置に平行に当て、もう一方の手を重ねる。

④胸が約5㎝沈むまで、1分間に100から120回のテンポで圧迫する。

⑤両手を使い、地面に対して垂直に、体重を利用して圧迫する。

まずは、1人1人が人形を使って、実技を行いました。しかし、救急車に乗った救急隊員が来るまで1人で行い続けるのは、けっこうきついです。そこで、胸骨圧迫の途切れない方法を、隣から交代する方法と対面から交代する方法の2種類を学びました。その後、AEDの使用方法も学びました。

門川小学校では、プールでの学習前に心肺蘇生法講習会を毎年行っています。今回も、万が一の場合の命を助ける学びができた有意義な1時間でした。

5月29日(月)は、5年生と6年生がプール清掃を行いました。

先週の26日(金)の15:00からプールの水を抜いたばかりのプールの底や壁、その周辺、更衣室、トイレ等は、教職員で行いましたので、今回は、その仕上げを5年生と6年生が行いました。途中休憩をとりながら、5年生は2・3校時、6年生は5・6校時を使ってがんばりました。それぞれ掃除する場所ごとに役割分担がされており、丁寧に磨いたり掃いたり拭いたりしました。

下の写真は、プールの底やプールサイドを水を流しながら一生懸命磨いている様子です。おかげでヌルヌル感がなくなり、滑りにくく、ピカピカになりました。きっとプールを満水にしたとき、きらきらと水面が美しく輝くことでしょう。もちろん、更衣室やトイレもきれいになり、清潔感を取り戻しました。

もうすぐ体育科では、プールでの学習が始まります。1~4年生は、プールをきれいにしてくれた5・6年生に感謝しながら、プールでの学習を真剣に、そして楽しんでほしいです。

5月29日(月)は、全校児童が体育館に集合して、全校朝会が行われました。今回は、学習指導部長と生徒指導部長の2名が、児童に話をしました。

まず、学習部長の話でした。「学ぶ」「準備」をキーワードに話をしました。児童は、学ぶために学校に来ています。学ぶためには、準備が必要です。準備には2つあって、「心」の準備と「体」の準備です。心の準備とは、たとえは、「漢字を正しく覚える。」「今日1日たし算ができるようになる。」「友達とけんかせずなかよくする。」「友達に迷惑をかけない。」等の目標です。体の準備とは、たとえば、「きちんと睡眠をとって登校する。」「早寝・早起き・朝ご飯ができている。」「グー・ピタ・ピン(正しい姿勢)ができている。」等です。新しい学年になっておよそ2か月がたとうとしています。準備の大切さをきちんと理解して、これまでの自分を振り返り、今後の学びを自分自身で高めていってほしいと思います。

次に、生徒指導部長の話でした。趣意説明をしながらきまりについて話しました。学校のきまりは、児童の生命を守ったり家族や身の回りの方々を心配させたりしないためにあるということを話しました。「①夕方5時までには、家に帰り着いておくこと。(不審者からの危険低減のため、心配させないため)」、「②児童だけで、川・海・池に行かない。(生命の安全のため、心配させないため)」「③子どもだけで校区外に行かない。(不慣れな土地でのケガ・事故防止や生命の安全のため、心配させないため)」です。きまりは、児童を不自由にさせるものではなく、自分の生命の安全や周りに迷惑をかけないためであることが分かったと思います。

門川町では、大規模災害時に町民が迅速に避難できることを目的に、県防災の日(5月第4日曜日)に合わせて、町の防災訓練を毎年実施しています。

今年度の訓練は、5月28日(日)午後9時から、地震・津波(南海トラフ巨大地震時の浸水想定エリア内)時の避難訓練が行われました。

午前9時00分に大地震発生が防災行政無線を使って放送され、次いで町内全域に「避難指示」が発令されました。それを受けて、近隣の高台や一時避難所等、地域の実情にあった場所に避難しました。

本校の北校舎屋上も避難所になっておりますので、地域の方々が、屋上に上られてきました。屋上にいち早く上ると、他の高台に登っておられる方々やそこに向かっている方々の姿が見られました。また、海に近いということも実感できました。

昨日5月24日(水)は、交通安全協会の方を2名お招きして、全校児童を対象に交通安全教室を行いました。

去年1年間で宮崎県で起こった交通事故は3798件で、その内ケガをした人は4245人、無くなった方は32人だったそうです。児童は、その多さに大変驚いていました。

3~6年生対象の学習では、「自転車の安全な乗り方(右折・左折・発車・停止・交差点の乗り方など)について理解し、安全に留意する態度を身に付けることができる。」「自転車の点検の仕方を知り、自分の自転車の点検を怠らないように留意することができる。」を目標に学習しました。

自転車の安全な乗り方に関するDVDを視聴した後、万が一交通事故にあったときに頭に大けがを負わないためヘルメットの着用は大切であること、停車中の車の横を通るときには急にドアが開くかもしれない、交差点を通るときには車が突然出てくるかもしれないという危険の予想を立てることも大切であることを学びました。最後は、自転車点検の仕方として「豚は喋るか」の合い言葉を知りました。「ぶ…ブレーキ、た…タイヤ、は…反射材、しゃ…車体(ハンドル・ライト・サドル)、べる…ベル、か…鍵」のことでした。

1~2年生対象の学習では、「歩道や横断歩道の安全な歩行・渡り方を実践し、その技能と安全に留意する態度を身に付けることができる。」を目標に学習しました。

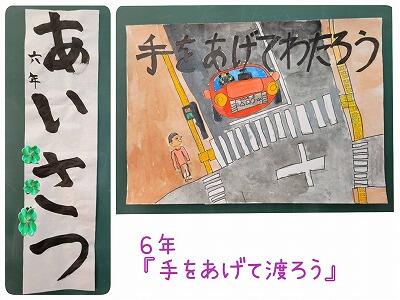

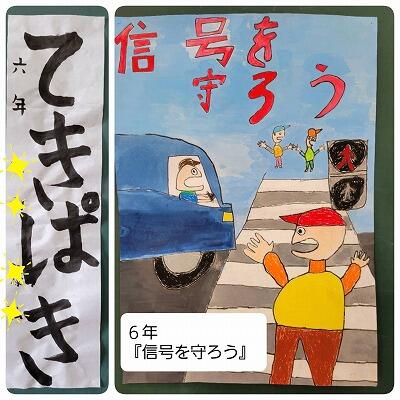

横断歩道の渡り方や横断歩道がない場合の渡り方に関するDVDを視聴した後、交通ルールは命を守る大切なお約束、道路は基本的には右側を歩く、道路を横断するときには手をあげて右・左・右を見る、「横断禁止」の表示があるところは絶対に横断しない、歩道を歩いていてもできるだけ車道から離れた所を歩く、横断歩道の信号が点滅しているときには渡らない等を学びました。最後は、仮設の横断歩道を設置し、グループをつくって、正しい渡り方の実践を行いました。

交通安全協会の皆様、お忙しい中、児童自身が自分の命を守るための大切な指導をしていただき、本当にありがとうございました。

昨日5月22日(月)は、本校の教育活動のためにたくさんの方々が来校してくださいました。

まずは、本の読み聞かせグループの会「ワンピース」の方々です。先週が1~3年生を対象としていましたので、今回は、4~6年生が対象でした。

下の写真は、「でんせつの じゃんけんバトル」をいう絵本の読み聞かせの様子です。

裏庭王国の最強の戦士「グリグリ(石)」と書斎帝国の戦士「パーペ(紙)」とキッチン共和国の戦士「チョッキンナ(はさみ)」がそれぞれ、自分より強い戦士を求めて旅に出た。そして、ばったりとその3人が出くわして、だれが一番強い戦士なのかバトルで決めようとした。それが、今世界中の子供たちがまねっこしている「じゃんけん」だというお話でした。

それぞれが、旅の最中にいろいろな敵と遭遇し、6年生でも無言でその絵本に見入っていました。

本の読み聞かせグループの会「ワンピース」の方々、今週もどうもありがとうございました。

2・3校時には、6年生のキャリア教育のために、門川高校の教頭先生からご講話をいただきました。

「これからの自分~夢実現のために大事なこと~」をタイトルに、教頭先生自身の挫折や成功をもとに、分かりやすく丁寧に人生にとって大切なことを教えてくださいました。

児童は、教頭先生の熱い話に真剣に耳を傾けていました。途中、目標や目的を記述する活動があったのですが、そこでは、一生懸命に児童1人1人が自分自身と向き合い、自分の将来について考える様子が見られました。児童が教頭先生から得た知識を実践に移し、素晴らしい未来をつかみ取ることができるように、これからも指導していきます。

教頭先生、お忙しい中、児童のキャリアプランニングのヒントになる大事なことをご講話してくださり、どうもありがとうございました。

3校時の体育館では、門川高校福祉科の先生方に来校していただき、「福祉」についてのご講話をいただきました。

福祉とは、「ふだんの」「くらしを」「しあわせに」することであり、みんなが笑顔、みんなが幸せになることが福祉の第一歩であると教えていただきました。

体を動かしたり、門川高校福祉科の動画を見たりしての学習もありました。

これから、もっと福祉のことについて、総合的な学習の時間を中心に体験したり、調査活動をしたりして学びを深めていきます。

門川高校福祉科の先生方、お忙しい中、児童がこれから探究していく「福祉」の基本的な考えを分かりやすくご講話していただき、どうもありがとうございました。

1校時から3校時にかけて、1年生が校舎内を隅から隅まで、学級担任の先生に引率されながら教室を探検しました。

普段全校児童が過ごしている教室はもちろん、特別教室(音楽室、理科室、算数教室、家庭科室、職員室、事務室、校長室、体育館)も探検しました。

下の写真は、校長室と事務室を探検したときの様子です。校長室では、「上に飾ってあるたくさんの人の写真は誰ですか。」「校長先生の机の後ろにある棚の中には、何が入っているのですか。」「校長先生1人なのに、どうしてこんなに広いのですか。」等の質問が出たそうです。事務室では、「横にあるマイク付きの大きな機械は何ですか。」「どうして、電話が2台あるのですか。」「どうして、校長室とつながっているのですか。」等の質問が出たそうです。とてもかわいらしいですが、1年生にとってはとっても不思議だったようです。

これまで登校しても、児童玄関と自分の教室の往復だった1年児童もいたかもしれません。初めて入る特別教室では、目をキラキラさせながら自分の周りをよく見ていました。

今回の学校探検をとおして、「学校には、たくさんの教室がある。」「教室によって置いてあるものが違う。」「教室それぞれに使い方に違いがある。」「どの教室もきまりを守って使ったり、出入りをしたりしないといけない。」等に気付くことができたと思います。

昨日5月16日(月)に、「もっと知ろう いろいろな学びの場 友達とのかかわり方」というタイトルで、

①5組、6A組・6B組、いちょう教室は、それぞれどんな教室なのか。

②友達とのよりよい関わり方は?

について、各学年の児童にあわせて理解啓発活動を行いました。

目的は、「特別支援学級や通級指導教室について、どんな学級でどんな学習をしているのか等を全児童対象に話をすることで、特別支援教育に対する理解を深める。」「苦手なことやできないことは人によって違うが、誰にでもあり得ることを知り、お互いに認め合ったり、支え合ったりすることの良さに気付く。」でした。

特別支援教育担当教員が、スライドで大事なことを示しながらゆっくりとした口調で説明をしました。時には、クイズもあり、児童は約20分間集中してこの啓発活動に参加することができました。

体育館での学年合同啓発活動が終わったら、各教室で学級担任が先ほどの話の内容を確かめたり、感想を交流させたりして学びを深めました。

門川小学校の教育目標は

「自ら学び 心豊かに たくましく生きる子どもの育成」

です。

その教育目標を達成するための1つの方策として「読書活動の推進」を掲げています。

本校はありがたいことに読み聞かせのボランティアグループ「ワンピース」が来校してくださり、発達段階に応じた図書を選んで読み聞かせをしてくださっています。とても恵まれた環境です。

今日は1・2・3年生の各学級に入ってくださり、絵本の読み聞かせをしてくださいました。児童の体がだんだんと前のめりになっていき、その絵本の世界に入っていっていることがとても分かりました。児童からは、「今度、学校の図書館に行って、いろんな絵本を読んでみたいです。」「今度本屋さんに行って、好きな本を買ってもらいたいです。」「門川町の図書館にも行ってみたいです。」等の感想も聞かれました。

写真は、ちょっとした生活上のピンチがたくさん書かれている本の読み聞かせです。学級のみんなが集中し、1ページずつページがめくられるのをとても楽しみにしていました。

来週は、4・5・6年生への本の読み聞かせです。楽しみにしています。

読み聞かせのグループの会「ワンピース」の皆様、お忙しい中、本当にありがとうございました。

本日5月12日(金)の3校時は、第2学年によるサツマイモの苗植えでした。地域の方々や門川高校の先生・生徒の皆さん、あわせて約15名の皆様にご支援をいただきました。ケーブルメディアワイワイ様や夕刊デイリー様が取材にもいらしてくださいまいた。

ご支援いただく方々に「よろしくお願いします。」とあいさつをして、活動が開始しました。

まず、地域の方から苗の植え方のお手本を見せていただきました。西に傾けて植えるそうです。そうすると、お手頃サイズのサツマイモが数多く実るそうです。ちなみに垂直に植えると、加工用のかなり大きなサツマイモが1つぐらいしかできないそうです。児童には、たくさんのサツマイモを秋に収穫してもらいたいので、今回は斜め植えの方法をとりました。

つぎに門川高校の生徒さんから苗を1本ずつもらい、マルチをはった畝に向かいました。

一斉に植え始めましたが、中には植え方に悩んでいる児童もいました。その児童を見付けると、すぐに地域の方や門川高校の生徒さんが駆け寄り、やさしい言葉をかけて手伝ってくださいました。

そして、早く植え終わった児童は、夕刊デイリー様から取材を受けていました。

令和4年度は、サツマイモの育ちが悪かったそうです。しかし、今年度は、以前このホームページでお知らせしましたように土の耕しからしっかりと行いましたので、きっと育ちの良いサツマイモがたくさん収穫できるはずです。児童も、苗を植え終わった後、「大きくて、甘くておいしいサツマイモがたくさんできますように。」と祈りを込めていました。

本日は、お忙しい中、地域の方々や門川高校の先生・生徒の皆さん、本当にありがとうございました。地域の学校(門川高校)や地域の方々とが一緒になっての今回の教育活動、とってもありがたいです。

本日5月12日(金)に、不審者が学校に侵入し、児童の生命に関わる不審な行動をとったとき、児童が安全かつ迅速に行動し、避難することができるように、避難の仕方や約束事を確かめる訓練を行いました。

今回は実際に警察官の方にもご協力を願いました。

不審者に扮した警察官が3年生教室の前を歩いているのを、学級担任が発見するという想定です。発見した学級担任はすぐに携帯電話で事務室に電話をかけ、全校に放送しました。各教室は鍵を閉め、男性職員は隣の女性学級担任に児童を任せ、不審者の場所へさすまたや柄の長いほうき、椅子、特殊警棒等を持って現場に急行しました。

現場に急行すると、不審者を興奮させないように対話し、警察官が来るまで、児童に影響がない校舎外に誘導しました。しばらくの間、不審者と対峙をしていると、警察官が駆け付けてくださり、不審者の確保となりました。同時に、不審者を確保する際の注意点を男性職員にご指導いただきました。

不審者の確保ができたら、児童を運動場に避難させました。

運動場では、校長及び不審者に扮した警察官の話がありました。警察官の方からは、命を守る訓練なので、真剣に行うことと「イカのおすし(知らない人についてイカない!、知らない人の車にのらない!、おおきな声でさけぶ!、すぐにげる!、家の人や先生にしらせる!)」についての話がありました。

今回の訓練で良かった点は、運動場に避難するときには、無言で静かに素早く避難できたことでした。課題は、事前に児童へ不審者対策避難訓練があることは知らせていましたが、全校放送を聞いて興奮し、大きな声をあげて学級担任の声が通らなかったところがあったということです。今後、地震や火事等における避難訓練もあります。命に関わる避難訓練です。児童一人一人にもっと意識化させていきます。

5月9日(火)に民児協(門川町民生委員児童委員協議会)の皆様が、門川小学校の児童の登校にあわせて「あいさつPR運動」にお越しくださいました。場所は、正門付近でした。

挨拶や温かい言葉かけを児童にしてくださ中、児童も元気な声であいさつができ、自然と笑顔になっていました。民生委員児童委員の皆様方からは、「みなさん、きちんとあいさつができますね。」「上級生が1年生を優しく連れてきていて、微笑ましいですね。」などの感想をいただきました。

挨拶とは自分の心が開いていることを伝え、目の前にいる相手を認め、好印象を与える行為です。挨拶ができると、人間関係もスムーズになり自分の意見も言いやすくなります。逆に挨拶をしないと「嫌われているのかな?」や「この人は最低限のマナーがなっていないのでは……?」などと思われがちです。感じのいい挨拶ができる人のほうが信頼関係も築きやすいでしょう。挨拶をするときは、みんな自然と笑顔になりますし、されて嫌な気持ちになる人は少ないはずです。

門川小学校では、「先出しあいさつ(自分から先にあいさつ)」を学校だけでなく、保護者の方々と連携しながら取り組んでいます。今回ように「門川小学校の子どもたちは、あいさつが素敵ですね。」と日頃から言われる門川小学校を保護者・地域と一緒につくっていきます。

民生委員児童委員の皆様、ご多用な中、本当にありがとうございました。

2年生は、生活科の学習でサツマイモの栽培活動を行います。

しかし、サツマイモの苗を植える前の、土の耕し、畝作り、マルチの設置は、学級担任3名の仕事になります。ただ、その3名だけでそれらを行うには、少し広い畑です。そこで、門川町地域学校協働活動推進員にご協力いただける方の依頼をしたところ、門川高校の先生方をはじめ、地域の方々十数名ほどが快諾してくださいました。

そして、4月28日(金)の14時50分頃。

門川高校の先生方が持ってきてくださったトラクターにエンジンがかりました。

シャベルを使って人力で行うよりも断然作業効率がよかったです。機械のすごさに、しばし見とれていました。人力では、畑の端に生えた雑草の除去を行いました。

ある程度畑がきれいになったら、手押し耕運機と人力で畝を作り、マルチを設置していきました。最後には、とっても素敵な畑に変身しました。

これらの作業は、児童の下校後に行ったため、今回の様子は、きちんと動画に撮りました。児童がサツマイモの苗を植える前に、この動画をぜひ見せたいと考えています。自分たちが活動できるのは、門川高校の先生方や地域の方々のありがたい下準備のご協力があってのことだということを分かってほしいと願うからです。

今回、お手伝いいただいた門川高校の先生方をはじめ、地域の方々、本当にありがとうございました。

門川小学校には、児童の登下校の安全を見守ってくださる「子ども見守りネットワーク」の方々がたくさんいらっしゃいます。交通安全や防犯に気を配ってくださることはもちろん、何気ない会話で登下校を楽しくしてくださっています。先日は、横断歩道に座り込んでいた児童を優しく見守ってくださるとともに、学校へ連絡もくださいました。

本日は、8時15分からの開始に都合のつかれる18名の方々にご参加いただき、自己紹介と代表の方にご挨拶をいただきました。児童の元気な挨拶が何よりのエネルギーになるということでした。6年生の代表児童も、日頃の「子ども見守りネットワーク」の方々の活動の様子をしっかり見ており、感謝の心を伝えることができました。

これからも門川小学校の児童の安全のため、どうぞお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

対面式が終わると、新入生歓迎集会でした。「子ども見守りネットワーク」の方々も全員が残ってくださり、1年生のかわいい様子を参観してくださいました。

1年生は、2~6年生全員との初対面で、ドキドキした面持ちでした。2~6年生のお兄さんやお姉さんたちは、1年生に会えるのをとても楽しみにしていました。運営委員会が歓迎のゲームを企画して、門川小学校の二択クイズ(学校の校章、1年生の最初の給食の献立、入学式の日、1年生の帽子の色)で盛り上がり、とても和やかな雰囲気になりました。その後1年生は、元気いっぱいに「はじめのいっぽ」の歌を歌い、お兄さんやお姉さんから大きな拍手をもらってとても嬉しそうでした。最後は、1~6年生全員で、元気に校歌を歌いました。

門川小学校のお兄さんやお姉さんは、優しい人ばかりです。今は個人面談のため昼休みがありませんが、いずれ昼休みに、1年生を誘って一緒に仲良く遊ぶ上級生の姿が見られることを期待しています。

4月18日(火)は、1年生にとって初めての給食でした。

この日のメニューは、子どもたちが大好きなカレーライスとフルーツヨーグルト、牛乳でした。

大変人気のあるメニューであるとともに、学校給食を楽しみにしていた子どもたちも多く、残さいがとても少なかったです。

これからも給食をもりもり食べて、健康でたくましい体をつくってほしいと思います。

令和5年度が始まり、2~6年生は、新しい学級の友達や学級担任に少しずる慣れつつあるようです。

そのような中、昨日の4月12日(水)に、新1年生を迎える入学式が行われ、71名の子どもたちが門川小学校に仲間入りしました。

ピカピカのランドセルを背負った新1年生。

入学式の間、緊張でドキドキしたでしょうが、新入生氏名点呼では、学級担任の先生の点呼に元気いっぱいの返事ができました。また、聞く態度も、大変立派でした。

式の途中では、6年生全員が振り付け付きの歌「1年生になったら」で、楽しく入学を祝いました。

そして、入学式翌日の今日、新1年生は元気いっぱいに登校してきました。上級生が新1年生に優しくお世話している素敵な姿も目にすることができました。

学習中は、きちんと席に座って、先生の話をきちんと聞いていました。下の写真は防犯の授業で、テレビ画面に映った資料を見ながら、「車に乗った人から、声をかけられたらどうするの?」等の内容を学んでいるところです。

さあ、門川小学校も1年生から6年生まで全員がそろいました。全校児童418名です。

教育目標である、「知恵いっぱい 心いっぱい 汗いっぱい」の素敵な児童が育つよう、職員一同教育活動に全力をつくしてまいります。保護者の皆様、地域の皆様、令和5年度もどうぞよろしくお願いいたします。

昨日までの春の嵐のような天候とは違い、今日はとても過ごしやすい天候でした。

そのような中で、令和5年度の門川小学校の学校生活がスタートしました。

久しぶりの体育館での始業式であり、ケーブルメディアワイワイ様と宮崎日日新聞社様が取材に来られました。

校長の話や代表児童2名の作文発表がありました。代表児童2名の作文は、きちんと理由も述べられてあり、さらに自分を向上させていきたいという強い意志を感じました。素敵な発表でした。その目標達成に向けて、私たち教職員は、しっかりと支援してまいります。

学級担任発表もありました。門川小学校の教育目標は、「知恵いっぱい」「心いっぱい」「汗いっぱい」です。

新しい学級の先生と級友とともに、その目標を意識しながら、自分をさらに高めていってほしいと思います。

始業式の終わりには、個別に6年生2名が取材を受けました。とても緊張する場面でしたが、自分の考えをはきはきと記者に伝えることができていて立派でした。

2月24日(金)にお別れ集会・お別れ遠足がありました。

残念ながら雨のため校内遠足となりました。

お別れ集会も全員で集まることができなかったので、事前に撮っていた

各学年の発表動画をそれぞれの教室で見ました。6年生が静かに、真剣に

見ている姿がとても印象的でした。感慨深いものがあったのではないかと思います。

次にお別れ遠足を行いました。それぞれの学年がそれぞれの場所で工夫を凝らしながら楽しみました。図書室で本を読んだり、多目的ホールでぞうきんがけリレーをしたりしていました。

教室ではタブレットで学習ゲームをしたり、フルーツバスケットをしたりしていました。

体育館では、ドッチボールをしたり、教室でクイズをしたりする学年もありました。

そして、楽しみにしていたお弁当。弁当の日だったので、お手伝いをしたり、自分で全部お弁当を作ったりとそれぞれの取組で作ったお弁当をおいしく食べていました。

校内遠足でしたが、それぞれの学年で工夫しながら楽しい1日を過ごしました。

3年生は、総合的な学習の時間「門川タイム」で「魚の町 門川町」について1年間学習してきました。そして、大切な門川町のために自分たちに何ができるかということを考えました。その中で、「ホームページで呼び掛けることで、より多くの町民の方々に門川町の魚について知ってもらえるのではないか」という願いが子どもたちから出てきました。左下の「魚を守ろう」というPDFを開いていただくと3年生の児童が作成したメッセージを見ることができます。ぜひ、ご覧になってください。

2月7日・8日と幼稚園児、保育園児が門川小学校にきて

交流学習を行いました。

1日目は、きぼうのもりこども園、平城保育園、にじのね保育園、あさひ学園の園児さんが学校にきてくれました。

授業の様子を静かに観察し、時には、学習の様子を近くまできて、興味深そうに見ていました。

次の時間は体育館で1年生の発表をみてもらいました。1年生の発表に釘付けになる姿がとても印象的でした。

2日目は、いすず保育園、栄ヶ丘幼稚園、南町の園児さんがきてくれました。

2日目の園児さんたちもあいさつがしっかりできて、礼儀正しいお子さんたちでした。

1年生もいつも以上にはりきって、大きな声で発表したり、きれいな演奏をしたり、縄跳びや跳び箱を

がんばったりしてくれました。きっと園児さんたちも「すごい」と思ってくれたと思います。

1年生ご苦労様でした。

2月6日(月)の2・3校時に手話教室を行いました。

門川手話サークルの方4名におこしいただき、5年生に向けて手話を教えていただきました。

50音を指文字で教えていただきました。その成り立ちの意味まで教えてくださったので、

とても覚えやすかったです。

また、自分の名前を含めた自己紹介等もマンツーマンで教えていただいたので、子供たちも

意欲的に取り組んでいました。これを機にさらに福祉に関心を高めていってくれることを

期待しています。

1月30日(月)に最高学年引継式を行いました。

門川小学校では毎年行っている恒例の行事で、5年生には最高学年としての意識を高める機会であり、

6年生には卒業に向けて意識を高めていく機会となるものです。

6年生から5年生へ「代表」「支え」「協力」「手本」「伝統」「責任」の6つの言葉を贈りました。

どれも最高学年には欠かせない言葉です。それらの大事さをしっかり伝えてくれました。

そして、これまでの伝統として引き継がれてきたバトンを5年生にしっかり渡してくれました。

5年生からは、これまでの感謝の言葉とともに自分たちの足りなさを自覚しつつ、最高学年に

なれるよう決意を述べてくれました。校長先生から6年生には労いの言葉をかけながらも卒業に向かって

の残り2ヶ月を大事にすることや5年生には叱咤激励もある中で負けずに最高学年を目指してほしいという

期待の言葉が投げかけられました。

6年生。これまで本当にご苦労様でした。そして、卒業に向けてがんばっていこう。

5年生。最高学年としての0学期をしっかり準備していこう。

1月6日(金) 3校時に始業式が行われました。

今回も放送による始業式となりました。

2人とも3学期に向けた決意をしっかりと発表して

くれました。2人のあいさつにすがすがしさを感じ、

門川小学校としてすばらしい2023年のスタートが

きれました。

12月23日(金)に2学期の終業式が行われ

ました。校長先生からは、児童の皆さんの2学期の

頑張りに対する賞賛と3学期頑張ってほしいこと

(言葉遣い)について、お話しがありました。

3人の児童からは、2がっきにがんばったことや

3学期の目標を発表しました。3人とも内容も

発表の仕方もたいへんすばらしかったです。

他の児童も含め今年の課題を新しい年にクリアー

できるような年にしたいですね。

12月20日(火)に人権の花の感謝状贈呈式が

校長室で行われました。

法務局の方や人権擁護員、町づくり推進課、教育課

の皆様におこしいただいて、感謝状をいただきました。

代表児童の6年生が花を育てて心を育むことの

大切さとお礼の言葉を述べました。

これからも門川小学校の児童に人を大切にする心が

さらに育っていくようにしていきます。

4・5・6年生が、門川文化センターで音楽鑑賞会がありました。

ピアニストの田村綠さんとヴァイオリニストの大森潤子さんの素敵な音色に子どもたちもうっとり聴き入っていました。途中、バイオリンの体験も入り、2人の児童が選ばれ体験しました。最後は、サプライズで体操のお兄さん役を務めた湯地先生を見本に、子どもたちも一緒にエルガー体操を楽しみました。コロナ禍の生活になり、このような会場で演奏を聴く機会が減ってきた今、鑑賞マナーの勉強にもなりました。

12月2日(金)に下校時避難訓練が行われました。

今回は、保護者及び地域の皆様にもご協力いただき、子供たちに自分の命は自分で守る意識をもたせること(自助)、また、子供たちを地域で守ること(共助)の2つの目的を主として取り組みました。

見守り隊の皆様を初め、区長様、民生委員様、消防団の皆様、婦人会の皆様、保護者の皆様等多くの

みなさまにご協力をいただきました。

自分の命を守る行動をとりながら、大津波警報がなると、自分たちで判断をして、近くの避難場所へ

移動しました。

今回は保護者をはじめ90名近くの皆様にご協力いただきました。

本当にありがとうございました。来年は今年の課題をいかしながら

さらに意味のある取組にしていきたいと思います。来年度もよろしく

お願いいたします。

11月29日(火)、30日(水)と2日間にわたって、お話会がありました。

今年もととろ3人の会、おはなしクレヨン、ワンピースの皆様においで

いただき、こどもたちがワクワクしそうな飾り付けとおはなしをしていただきました。

特に1年生は、初めてのお話会なので、目をキラキラ輝かせながら、飾り付けを見たり、

お話を聞いている姿が印象的でした。

2年生から6年生も1年に1回のこの行事を楽しみにしているようで、お話の内容に聞き入りながらも

それぞれの学年に応じた反応を示していました。

ととろ3人の会の皆様、おはなしクレヨンの皆様、ワンピースの皆様、準備から片付けまで本当に

ありがとうございました。

11月29日(火)に1年生が昔の遊び体験をしました。

町内の高齢者クラブの方々がきてくださり、昔の遊びを

教えてくれました。

あやとりでは、手をとって教えてくだったおかげで、1人あやとりをすることができるようになりました。

風車づくりでは、できた風車に息をふきかけ、まわる様子を楽しんでいました。

ボールつきについては、まず、つくことができなくて、苦労している子が多かったですが、後の方では、

足を回せるようになる子もでてきて、子供たちの飲み込みの早さにおどろきました。

こままわしもひもをおじいちゃんにまいてもらいながら、こまをまわしていました。これが一番悪戦

苦闘していたようです。

竹とんぼでは、すぐじょうずにできるようになりました。最初は回せなかった子も何度かすると

回して楽しんでいました。

参加していただいた高齢者クラブの皆様本当にありがとうございました。

11月9日に2年生のおいもほりがあり

ました。

地域ボランティアの方々から説明があり、早速みんなで

いもほりをしました。

たくさんのいもをとろうと、みんなで協力しながら

深くまでほっていきました。

大きな芋もとれてみんな大喜びでした。協力していただいた

地域の皆様ありがとうございました。

10月23日(日)

運動会の朝に本年度2回目の親子であいさつ登校を行いました。

朝早くから多くの保護者の皆様にご協力いただき、

子供たちもとてもうれしそうでした。

今回は、登校のとちゅうで津波が発生した際の避難場所も

確認していただきました。

子供たちのあいさつを今後も見守りながら、さらにすばらしい

門小っこになるように学校、家庭、地域で見守っていければ

と思います。

10月23日(日)秋晴れのもと第121回

門川小学校運動会が行われました。

どの児童も徒走や団技、リレーに精一杯取り組みました。

特にダンスには長い時間をかけて練習したので、

子供たちの思い入れも強く、見応えがあったのではないかと

思われます。

一人一人が輝いたすばらしい運動会でした。ご協力いただいた

保護者の皆様にもこの場を借りてお礼申し上げます。

ありがとうございました。

本日の運動会は予定通り開催いたします。

10月5日(水)修学旅行2日目です。

県庁・防災庁舎へ行き、施設内を見学しました。

知事が会見をする場所などを見て、驚きを見せている

子どももいました。

次に科学技術館へ行きました。科学技術館では、

学ぶコーナーや体験するコーナーなどがあり、

それぞれに楽しんでいました。

大いに2日間を楽しんだ6年生でした。この2日間

の学びをこれからの生活にいかしていくことを期待

しています。

10月4日(火)修学旅行1日目です。

まずはじめに、西都原考古博物館の見学です。

社会科で学習した縄文時代や弥生時代、古墳時代の

学習を思い出しながらの見学です。

青島散策の様子です。理科でこれから鬼の洗濯岩

の学習をします。その参考になるといいですね。

この後飫肥城下町での班別自主研修を行い、ホテルへ到着。

ホテルの食事はとてもおいしくて、みんなもりもりと

食べました。

9月28日(水)むかばき宿泊学習2日目です。

2日目は滝トレッキングとなりました。みんなで元気に

出発しました。途中、登りのきついところや滑りやすい

ところもあり、苦労をしましたが、みんなで声をかけあって

登りました。

滝まで登り、滝の様子を見るとそれまでの疲れも

吹き飛ぶほど爽快な気持ちになりました。

2日間をやりとげたことで、子供たちそれぞれが何かを得て、

その得たものをこれからの生活に役立ててくれることを期待しています。

9月27日(火)むかばき宿泊学習1日目が

スタートしました。

あいにくの雨で、むかばき登山は中止になり、午前中は

杉焼き板細工となりました。みんなそれぞれの思いを

こめて、作成していました。

午後は、館内イニシアティブゲームを行いました。

様々なゲームに作戦を立てながら取り組み、楽しんでいたようです。

夜は、館内スターウォッチングを行いました。

優勝景品を目指して、クイズに一生懸命取り組んでいました。

どの班が優勝したでしょうか。

8月25日に2学期の始業式が

行われました。

3名の児童が2学期の抱負をしっかり発表してくれました。

自分の思いをしっかり伝えてくれました。

3人の発表に大きな力をもらいました。ありがとうございました。

7月21日(木)に町内一斉ラジオ体操を

行いました。

児童、保護者、地域の方を含め約250名の方々が

参加してくれました。

門川中や門川高校の生徒もボランティアで参加し、

体操の見本や消毒のお手伝いをしてくれました。

様々なつながりに学校が支えられていることを

改めて感じることができた時間でした。

できた時間でした。

7月13日(水)に門川町の俳句協会の方々に

お越しいただき、5年生に俳句の作り方を教えて

いただきました。

テーマは「夏」。子どもたちは窓から夏を探して、

俳句の素材を一生懸命探していました。

その後、俳句を作成。なかなか5・7・5に収まらず

苦労をしていましたが、自分の想像力をいかして、

立派な俳句を作成していました。

7月7日(木)に門川高校の古賀先生と2名の生徒の方に

きていただき、福祉についてお話をしていただきました。

古賀先生からは、プレゼンテーションを使って、5年生にも

わかりやすく福祉についてのお話をしていただきました。

高校生からは、福祉に関するマークなどをクイズ形式で

楽しく教えてもらいました。

最後には、手作りのメダルまでもらって、5年生は

うれしそうでした。

7月6日(水)に人権の花の苗の贈呈式がありました。

法務局や人権擁護員の方、町づくり推進課、教育課の皆様

にお越しいただきました。

この取組は花の栽培をとおして子どもの情操を豊かにすること

が目的となります。

児童を代表して運営集会委員の児童が花の苗を受け取り、

花を大切に育てるとともに、相手への思いやりを大切にしたい

というお礼のことばをのべました。

これから全校児童で大切に育てていきたいと思います。

7月6日(水)に門川高校の別府教頭先生にきていただき、

これからの自分の人生ををどう歩んでくかお話をしていただき

ました。

別府教頭先生の学生時代のお話(勉強がきらいでできなかったこと)

や自分の人生をかえた先生との出会いなどを熱く語っていただき

ました。

6年生も自然とひきこまれるように話を聞いていました。

子どもたちのこれからの歩みに間違いなく生かされていく

と感じました。

6月27日(月)に本校の先輩でもある水永翔馬さん

(現ヴィアマテラス監督)におこしいただき、6年生に

夢や目標を実現するためのお話をしていただきました。

質問形式で多くの質問にこたえていただきました。

また、「夢を実現するために大事なことはあきらめないこと、

そして、あいさつやコミュニケーション能力をしっかり学んで

ほしい。」と後輩にメッセージを送ってくれました。

子どもたちも私たち教師も有意義な時間を過ごすことが

できました。6年生の今後の変化が楽しみです。

6月10日(金)に門川町役場教育課の山下将君さんに

きていただき、カンムリウミスズメについてお話をしていただきました。

山下さんはたくさんのスライドを使って、カンムリウミスズメの生態や

保護の在り方をわかりやすく話してくださったので、4年生の児童は、

山下さんのお話を真剣に聞きながらたくさんのメモをとって学ぶことができました。

これからさらに学びを深めてくれることと思います。

県の土木事務所、町の防災担当の方にきていただき、

5年生に向けて土砂災害防止教室を開いていただきました。

崖崩れや土石流などの仕組みを模型などを使いながら

わかりやすく教えていただきました。

自分ちが住んでいるところが土砂災害に見舞われることがないか

ハザードマップを使って調べていました。

今日の学習をぜひ、ご家庭にも伝えてくれるとうれしいです。

門川中学校の徳永先生にきていただき、

中学校で必要になる力や夢を持つことの

大切さを6年生に話していただきました。

6年生も真剣に聞いていました。

ぜひ、これからの生活に生かしてくれることを

期待しています。

4月12日(火)に令和4年度の入学式が行われました。

本年度は64名の新1年生が門川小学校児童の仲間入りを

しました。

みんな緊張気味でしたが、式の間、立派にあいさつしたり、

返事したり、じっと座ったりできました。新しい仲間を迎え

門川小学校はさらに楽しい学校になりそうです。

本年度のスタートにふさわしい天気の元 令和4年度の

1学期が始まりました。本年度も感染症対策のため

運動場で行いました。あいさつをした児童もすばらしい

発表をしてくれました。本年度もすばらしい1年に

なりそうです。

「おさかなの町をきれいに!」と、気持ちをこめて役場の方に、「おいしいおさかないつもありがとうございます!」と、気持ちを込めて漁港の方にみんなで描いたポスターのプレゼントをしました。

門川漁港、下納屋・上納屋公園、本町公園に別れてゴミ拾いをしました。行き帰りもたくさんゴミが落ちていました。

1時間ほどのクリーン作戦でこんなにたくさんのゴミが集まりました。みんなが頑張って、町が少しきれいになりました。

役場の方が、「みなさんは、大人になってもこのように町をきれいにして下さい。」と、お話がありました。

生活科の学習で、学校の周りにどんなものがあるのかを探しに行きました。交通ルールを守り、安全に、楽しく活動することができました。

【校長先生に挨拶をして、元気よく出発です!】

【学校の周りの危ない場所を確認しました】

【きまりを守って公園で楽しく遊びました♪】

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 1 | 28 | 29 | 30 1 | 31 | 1 1 |

2 | 3 | 4 1 | 5 | 6 | 7 1 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 1 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 | 19 | 20 | 21 1 | 22 |

23 | 24 | 25 1 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |