学校の様子

小学校1.2年生と園児・・・サツマイモの苗を垂直に植える

5月30日(木)

サツマイモと聞いて・・・

「おいしい」「ホクホク」「紅はるか」「新聞紙で包んで保存」「デンプン」・・・「甘い」

いろいろ連想しませんか。

好き嫌いはあるかもしれませんが。

「おなら」と連想される方も・・・実はそのおなら、くさくない

、というプチ情報もあります。

はい、ちょっと話がそれました。

ということでこの日、

準備していただいたたくさんのサツマイモの苗を、学校近くの農園(近日中に立看板も・・・)をお借りして、

学校に隣接する「マルノキンダーガーデン」さんの園児も一緒に参加しての地域体験活動を行いました。

そうです。丸野愛活動の開始です。

今回、この活動を実施するにあたり、

畝(うね)や黒いシート作成や苗の準備等々、ご覧のように、地域の方の多大なるご協力があり実現しました。

また、

植え方の説明も丁寧に、分かりやすくしていただきました。

苗を「垂直植え」して、その周辺の土をたたいて、固める。

さらには、キンダーガーデンさん(園長さんや先生方)や農家の方との架け橋になってたいただいた「地域コーディネーター」さんにも

今回だけでなく、いつもお世話になっています。ありがとうございます。

今年も一緒に、「丸野愛」を育んで行きましょう。

そしてテレビ局の取材も入り・・・準備万端。

さあ、苗が配られていきます。

さあ、もらったはいいけど・・・どうしよう・・という心の声も聞こえてきそう。

ほとんどの児童や園児たちは「はじめとのなえうえ」かもしれません。

おいしいイモのスイートやポテトチップスになるまでには、多くの時間と労力と人の愛情が必要です。

指導された方が、苗を植えるときは、「ことだまさいばい」=「言霊栽培」をするのだそう。

温かい言葉をかけながら植えることで、生育にもよい影響を与える。

そんな栽培をしていると聞いて、やはり「言葉」は大切だと、人だけでなく、自然界のすべての物は「言葉」の影響を受けるのだと。温かい思いやりのある言葉を心をこめてつぶやきます。

耳をすますと、あちこちから・・

「大きくなぁれ」

「美味しくなぁれ」

こんな言葉が聞こえていました。

立派なことだま栽培です。

どんな大きく、おいしいサツマイモができるか楽しみですね。

そして感想タイム。いっぱい発言していましたよ。

御礼の言葉「ありがとうございます」が一番多かったですね。

丸野小学校の子どもたちは、1年生から「明るく」「楽しく」「前向き」に、そして「美しく」 さらに「感謝」

するという実践できています。さすが、丸野っ子たち。

その後、みんなで挨拶をして、その後は、代表の2名がドキドキの体験

テレビカメラとマイクを前にしたインタビューでした。

取材の方も、一人何役もこなしながらの撮影インタビューでした。

いろいろな体験を、全身で味わうことのできた2時間でした。

さぁ。生長と収穫、そして味が楽しみですね。

御協力いただいたすべての皆様方「ありがとうございました」

大きくなぁれ

台風や大雨、害虫たちに負けないで、おいもさんたち

命を守る交通ルール(3.4年&1.2年)

5月29日(水)

◇ 道路交通法(自転車の通行)

以下は、自転車の通行できる場所について

① 道路標識等により歩道をつうこうすることができるとされているとき。

② 児童(小学生)や幼児(13歳未満の子ども)、70歳以上の高齢者であるとき。

中略・・・・

ただし、歩道内は歩行者が優先

みなさん知っていましたか

自転車もれっきとした車両です。しっかりと交通ルールを守ることが自他の命を守ります。

そんなことも確認しながらの市の交通指導員の皆様の御協力も得て、交通教室を実施しました。

ちょっとその前に丸野小の「美しい」をまたまた発見

担任の先生はもちろん私も一言も指示することなく、誰も見ていないのにもかかわらず、一人一人がシューズを「美しく」並べています。

さて、本題へ

丸野小の前の道は細く、自動車(制限時速30キロ)も多く走っています。

そんな中、子どもたちは、グリーンベルトを一列になって登校しています。時には、1年生の手をもってエスコートする高学年のお兄さん、お姉さんと2列になることもあります。また、傘をさしているときは、どうしても自動車との距離がとても近く感じてしまいます。

見通しの悪い交差点、丸野地区にはトウモロコシ畑のある交差点など、決して飛び出しは命の危険を伴う行動です。

低学年は横断歩道の渡り方を体験しました。

中高学年は自転車の乗り方や交通ルールについて学び直しました。

中高学年の交通教室では、特に自動車から見えない「死角」や「内輪差」の恐ろしさについても

具体的に、教えていただきました。

礼に始まり礼に終わる交通教室でした。

都城地区安全協会の皆様 ありがとうございました。

交通事故はゼッタイダメ

歩行者、自転車運転者も学年にかかわらず(小学生)しっかりとルールを意識していきましょぅ。

地域の皆様方も御協力をお願いいたします。

丸野の景色

5月29日(水)

歴史感じる雄大な「せんだん」の木

明治40年に本校設立を記念して植樹されました。

100年以上この丸野小を見守っているせんだん。この木のまわりで遊んだ卒業生も多いことでしょう。

先日は、卒業生のお一人が家族を伴われて、来校されました。

せんだんを見せてください・・・・と。

多くの卒業生もまた、せんだんと同様に丸野小学校のことを思い、見守っていただいています。

再登場

4月1日ホームページでも紹介しました

1学期のこどもたちの健康診断も5月30日の尿検査をもって終了します。

診断結果等は後日必要な御家庭にお知らせいたします。

もしもお子様の診断の結果が、再受診や治療(特にむしば)や矯正(めがねの必要性の有無)等がある場合は、病院に連れて行ってください。

何事も早期発見・早期対応・早期治療が子どもたちの負担を軽くしてくれます。

保護者の皆様も御多用の折ではございますが、よろしくお願いします。

たんけん! 丸野小

5月22日(水)

2年生は入学から1年が過ぎ、1年生はまだ入学して2ヶ月たらず。

2年生のおにいさんとおねえさんから、1年生に丸野小について、もっと詳しく教えてもらいました。

それが、THE「学校探検」

さあて、ホームページ閲覧者の中の卒業生ならわかるかも・・・

① ここはどこ

② ここは

③ さあてここは

1年生も、閲覧者の皆様と同じように、ここはどこなんだ・・・いろいろなことを考えながら、2年生のお話を聞いていました。

長くてあと5年と10ヶ月はこの学校で生活していきます。

学校にはいろいろな道具や施設があることも興味を持ちながら学べた1時間でした。

2年生の先輩のみなさんも本当にありがとうございました。

THE 修学旅行

5月16日~17日(1泊2日)

待ちに待った修学旅行

小学校6年間の中でもトップクラスの体験活動です。

事前学習(4/29.5/1.5/7.5/15他)を終え(前日は平和学習も実施・・・県より外部講師にきていただきましたよ/写真は後日掲載予定)

平和を願いながら、特攻隊の皆様の気持ちを考えながら、私たちに課せられたこの日本の未来も思いながら、みんなで鶴を折りました。

さあ大本番。出発進行。

まずは「桜島」

この時は強風で・・最高のロケーションが目の前にひろがっていました。遠く、開聞岳もくっきりと見えていました。

そして強風の中のフェリー・・もっと揺れるかとも思いましたが・・・さすがカーフェリー

デッキでなぜか「奴踊り」を踊り出しましたよ・・・いいですねぇ

鹿児島・錦江湾で郷土芸能「奴踊り」を舞うの巻

さて、次は水族館見学&お買い物そして昼食へ

イルカの生態の学習もできましたね

美味しい食事の後は、班別研修のお時間です。

グループごとに事前学習でコースと時間と交通手段を決定し、このときその計画に従って行動しました。

「西郷さぁーも まっちょいもひたが・・」

そして無事ゴールの維新ふるさと館で幕末の鹿児島を見て、聞いて、触って、学びました。

結構な距離を歩いた班もあるので・・ちょっとお疲れ気味

ホテルまでの車中は大盛り上がりでしたね

ホテル到着後 食事と温泉を体験し・・・

ホテルの部屋で語らいました。

そして2日目

今回、素晴らしい片付けと準備が早くすみ、スケジュールの前倒し、朝食の予定も早まり朝7時前に食べ始めました。

6年生の気配り、団結、優しさ、協力・・・・いつもながらお見事です

そして知覧特攻平和会館へ

あの鶴をたずさえて

特攻兵の状況や気持ち、当時の様子を語り部の方から伺いました。

そして冒頭の鶴をお渡しするシーンにつながっていきます。

今の日本を当時の皆さんがご覧になったら・・・どう思われるのでしょうか

未来の日本を、未来の丸野をよくしていけるのは私たちです。

昼食では、奄美大島の郷土料理「鶏飯」を堪能し

そして最後の目的地「平川動物園」へ

全国で話題になっている熊・・・人と熊 共存は難しいのでしょうか?

と、そんなことを考えていたら・・・子どもたちが、自然保護基金に募金していました。

立派に修学旅行で、学習&成長していますよ。日頃からの素晴らしい思いや行動が、今回の旅行体験によって、さらに美しく磨かれています。

そして丸野小学校へ

帰りのバスの中では、今回の旅行のことについて、1人で何分も語りました。

最高の修学旅行でした。

そして、この旅行を支えてくれた家族や関係の皆様に、心より感謝申しあげます。

ありがとうございました。

地域を知るきっかけに(4年生)

5月16日(木)

「水辺の水質調査」

丸野小では毎年4年生が行っている調査です。

都城盆地は川の多い場所。扇状地形になっているため、川が低地に集まりがちでたびたび浸水も。

とはいえ、都城は一部、地下水を水道水として利用しています。何年も前の雨水が地下に深く浸透していく中でろ過され、飲料水として再利用されています。

水は生物にとって、自然からの恵みのひとつです。大切に使うことはもちろんですが、その水そのものが汚染されないように、私たち人間は気をつけてきました。

そんな自然や先祖からの贈り物が今、どのような状態になっているかを今年も調査します。

この日は、6月上旬に予定されている調査のための講師2名の方をお招きしての事前学習でした。

まずはクイズを出題されました。

例えば、SDGsは17個ありますが、日本は17個の目標のうち、いくつ目標を達成しているでしょうか?

答えは・・・ひみつです。閲覧されている方も一緒に調べてくださいね。

そのあと、水道水のきれいさを簡単な実験をしながら調べていきました。そして、川を汚さないために「自分ができること」を知り、それを基に今後、実践につなげていく素晴らしい事前授業でした。

さあ、次回は「丸谷川」に調査に行きます。

わたしたちも、子孫に、素晴らしい川を残していくために。

乞うご期待

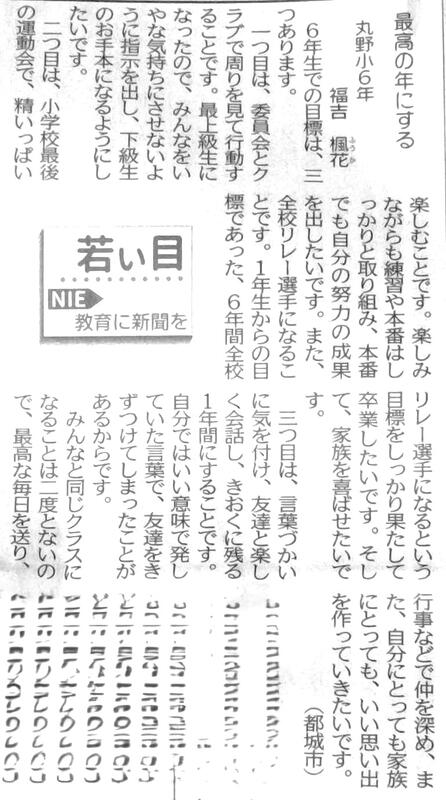

投稿して、掲載されました。

5月16日(木)宮崎日日新聞 朝刊に掲載

まずはお読みください。

6年生の純粋な考えを表した投稿です。

「修学旅行出発の日」の朝刊の掲載という・・なんとも縁起のよい日になりました。

この投稿に対して、地域の方から以下のようなお電話が届きました。

「新聞の記事を読みました。3つめの目標・・・自分におきかえて気をつけていきたいと思いました」とのことです。「ほめてあげてくださいね」という心温まるご意見をいただきました。

自分の考えを、相手に伝えることは、何かを生み出してくれます。

だからこそ、表現することは大事ですね。

自分の考えを言葉や文章に表すことは難しいし、場合によっては恥ずかしいですよね。でも、言葉は必ず相手に伝わります。

そして、聞いた相手は、その言葉を基にいろいろな考えを新しく生み出します。言葉は、少なからず他人に、自分に影響を及ぼします。

そんなことを考えさせられた今回の出来事でした。

お電話をいただいた地域の方、本当にありがとうございました。

今後も丸野小では、投稿にもチャレンジしていきます。

あわあわ手洗い(1年)

5月9日(木)

突然で恐縮ですが・・・この写真を見てください

手・・・・えらい色をしていますが。

実はこれ、あることを確認するための資料です。

さて、何を確認するのでしょう

ア レントゲンによる手の骨の確認・・・・

イ 何かの病気の写真・・・・・・・・・・

ウ 手のよごれの確認・・・・・・・・・・・

そうです。正解はウでした。

ある安全なクリームを手にぬって、そこにブルーライトを当てると

手に残っているよごれが白い部分として反応するのだそう。

この検査を使った、「1年生の授業」を紹介します。

そして今日の「手洗い」の授業は、養護教諭も指導者の1人として参加します。

早速、クリームを手にぬった上で、水道でいつものように手を洗います。

クリームを落とす事を意識しながら手を洗っていました。

いつもどおり・・・・・

いつもどおり手を洗って・・・

教卓にある箱(ブルーライトの機器)の中に手を入れ、ブルーライトを当ててみました。

ななんと・・・・・白いところが意外とたくさんあって「驚き」の1年生。

特に爪のまわりがライトに当たって白い白い

今度は手の洗い方の指導を受けて、

もう一度チャレンジしました。

クリームを再度手に塗り、今度は徹底的に手を洗う1年生のみんな。

手洗いの掲示物もしっかり見ながら手を洗いました。

その後また、ライトを当てて点検。

それでも洗い残しの見られました。でも一回目よりはとっても上手に手を洗うことができました。てあらいの意識が高まりました。

この習慣を身に付けていくことで、病気予防にもつながりますね

素晴らしい体験ができました。

今回の教材セットは、kao様から御協力(花王次世代育成)いただきました。感謝・感謝でございます。

今回学んだ手洗いを

「あわあわてあらい」と呼んで参ります。

続けよう「あわあわてあらい」

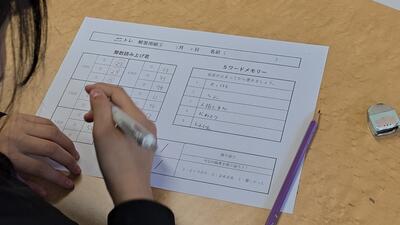

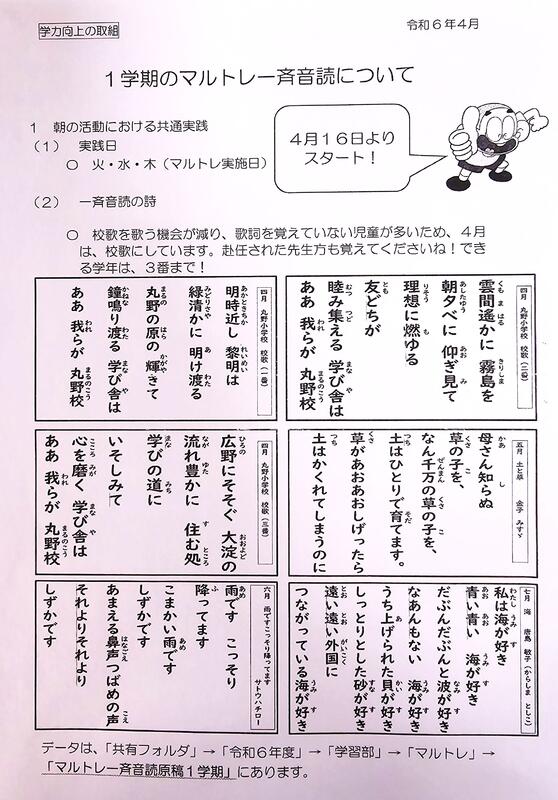

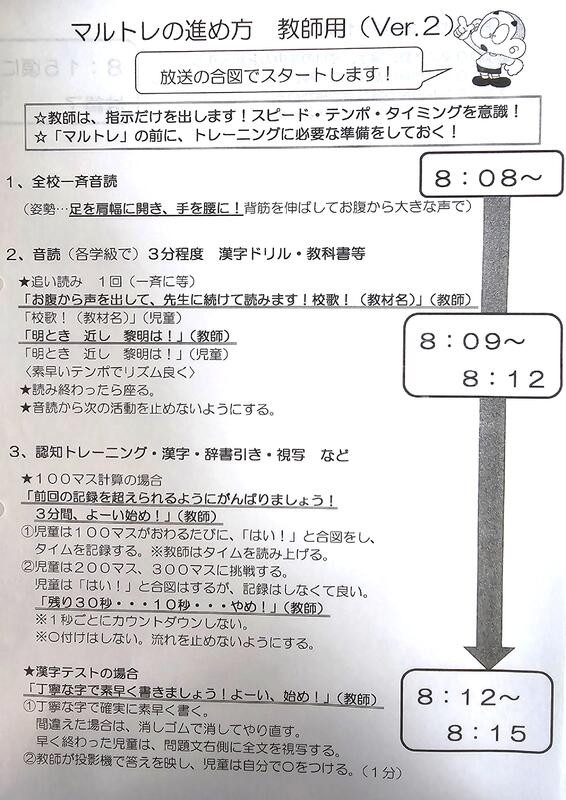

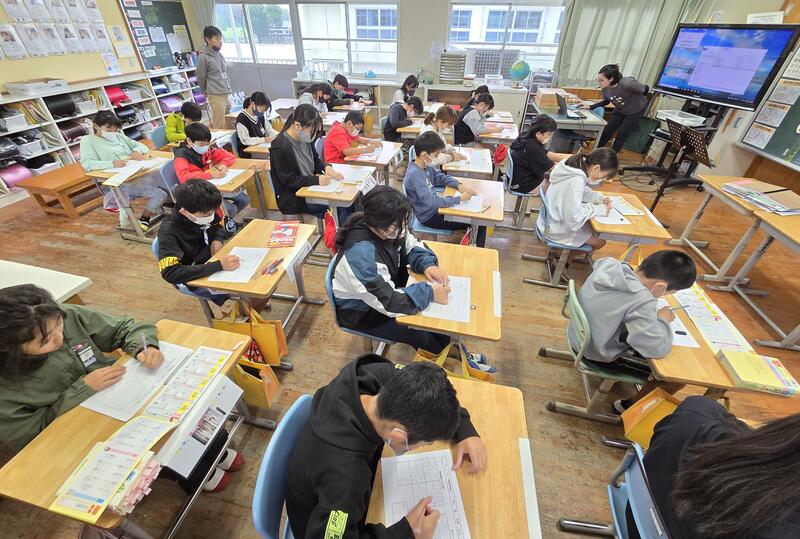

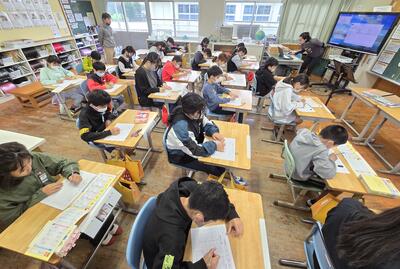

第2弾 今年のマルトレはひと味違うかも・・・(6年生と1年生)

5月8日(水)

4月21日掲載した今年のマルトレ

その続報です。

あっ、その前に少し5月1日にあった「全校朝会」でのお話を紹介します。

授業は、机上中心の授業や運動場、体育館での授業・・スタイルは様々です。

しかし、忘れてはならないのが、「学習で使う道具」たち。

鉛筆、筆箱、消しゴム、ノート、教科書、体育の服装、リコーダー、ネームペン・・・・どの授業で何が必要かは時間割や前日の帰りの会で確認されます。

やはり、これらの学習で使う準備物がないと、忘れてしまうとかなり授業を進めるのが難しくなります。

まずは「学習用品」をそろえること。忘れずに準備しておくこと。これは大前提です。

そんなお話を全校朝会でお話ししました。

さてさて、「マルトレ」(詳しくは、令和5年度の6/28 2/27、そして令和6年度の4/21をご覧下さい)

まず 、各自で、「時間」までに、「使う学習用品を準備」し、「整理整頓」をして「机上に置いておく」ことを第一としています。

これをできるようにすることが大切なマルトレ

マルトレ直前できていますね。さすが6年生

姿勢も「立腰(腰骨を立てる姿勢)」ができています。

。

さてここからは6年生を中心に紹介します。

① 校長の「おはようございます」という校内放送に対して、全校児童が、元気な挨拶をした後、音読をします。毎月テーマを決めています。

② この音声機器(PC用本校コーディネーター自作ソフト)が発する「いくつかの数字」を、一定時間で暗記していきます。

③ 読み上げられた音声を聞き、一定時間後に、思い出して数字をプリントに記入。

そんなの簡単ではと思いきや・・・みなさんもやってみられても面白いですよ。

意外に間違います。集中して聞いているはずなのに・・・。

④ 数字問題の後は、息つく間もなく、

5つのワードがランダムに読み上げられます。一定時間後(音楽が止まってから)、そのワードを思い出して書いていきます。

かなりの集中

⑤ そしてそれぞれの解答の時間

⑥ 教師が解答を読みあげて、最後は感想を書き込みます。

毎週水曜日はこのパターンです。

それ以外の日のマルトレは、朗読、100マス計算や漢字を行っています。

1年生もできることをしています。

時間は10分程度で終わります。

そして1時間目の授業へとうつっていきます。

どうですか

45分間の授業に比べたらちいさな事かもしれません。しかし、この積み重ねが「学力」につながります。

継続は力なりです。

さあ、明日も朝のマルトレにトライしましょう。ファイト丸野っ子

どうして決まりがあるのかなぁ(2年)

5月2日(木)

2年生はご覧のとおりアットホームな雰囲気の中での授業もします。

今日は、「きまり」についての道徳のお勉強をしています。

道徳は、2018年度から学習指導要領の改訂もあり、特別な「教科」になりました。ご存知でしたか?

道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行いますが、教科書(一昔前は、心のノート使っていましたよね)も登場し、成長や変容の度合いを見ていくためにも評価も位置づけられています。

通知票の欄も記述等でありますよね。

そして何と言っても「考え、議論する道徳」という言葉もよく聞かれるようになりました。

道徳では、将来につながる道徳性を養うと同時に、今の現実の問題に立ち向かうことのできる実践力の育成も求められています。

そこで、2年生の決まりについての道徳の授業。

ご覧のようにテレビの画面を指さしながら、みんなで、守れていないところに気付き、その事実を確認しながら、友達と意見の交換をしています。

まさに、考え、議論する道徳。

子どもたちは、多様な価値観を認めつつ、他者意識も持ちながら、決まりの意味や守ることの大切さについて考えていました。

今日の席は、友達の表情を見ながら、お互いの意見を聞き合うためのサークルにもなっていますね。

大人も負けていられませんね。

風水害の訓練・・・これからの時期に必要な訓練ですね

5月2日(木)

まずは、保護者の皆様方、御理解と御協力ありがとうございました。

この訓練は命を守る訓練です。梅雨前後、台風、秋雨・・雨は私たちや生物に欠かせません。しかし、限度を超える降水量は命の危険につながりかねません。

実はこの風水害訓練の時期が、年々早まっているんです。

以前は6月の梅雨時期でしたが、昨年は6月中上旬、なんと今年は、大型連休まっただ中の実施としました。

豪雨は、台風が日本に近づくまたは前線が活発に南下する時期はいつでも起きる可能性があります。

1年生にとっては初めての訓練でした。お兄さんやお姉さんの動きを見習いながら、先生たち、保護者の皆様の言葉を聞きながら、正しく行動できました。とても立派です。

(車両の写真は一部加工しています)

おうちの人、学校の教職員、地域の人たち・・・みんながみんなの命を守ってくれています

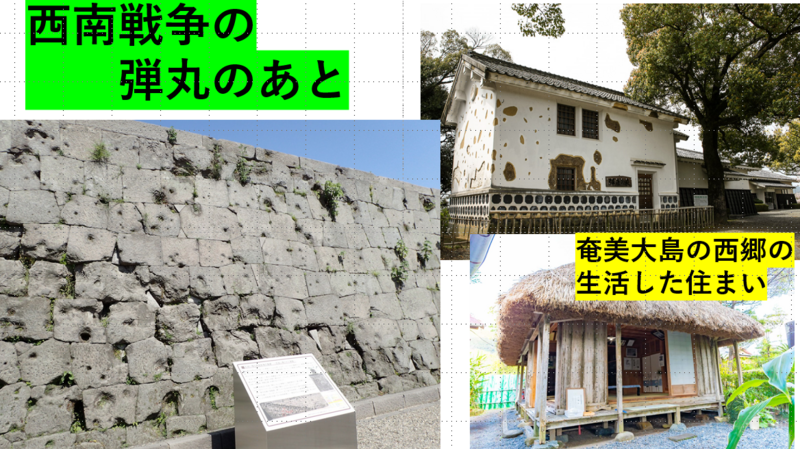

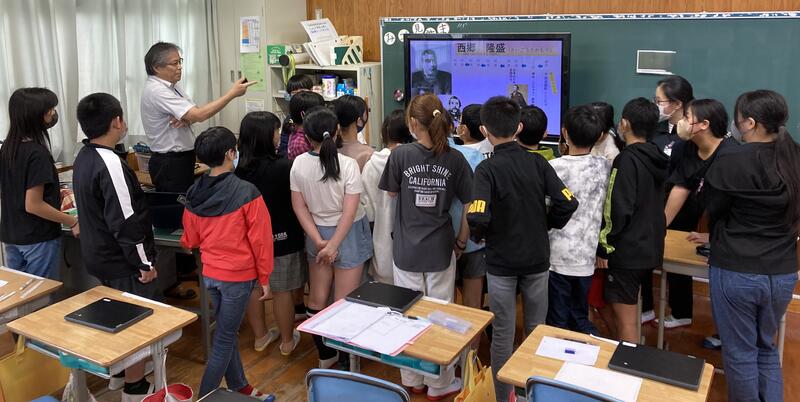

いざ 鹿児島へ(修学旅行事前授業 校長編)3回実施しましたよ

5月1日と5月7日(4月に1回)

5月中旬に予定されている「6年生修学旅行」。

今年度は、コロナ禍のため、修学旅行では数年、訪れていなかった「鹿児島」方面の修学旅行になります。

やはり、新型コロナという感染症は、いろいろなところに大きな影響を及ぼしていましたね。

子どもたちははじめて、担任も久しぶりの修学旅行ということで、本旅行については、4月に入ってすぐの計画やしおりの作成、メンバーづくり、さらには、旅行会社との打ち合わせと多くの業務をすすめて参りました。何と言っても、子どもたちの安全と安心な旅行にするため。

さて、5月中旬の実施は時期的にメリット、デメリットがあります。

勉強面では、

① 鹿児島の歴史〈幕末〉

② 平和教育〈戦争と特別攻撃隊〉

組織的には

③ 子どもたちの役割分担や人間関係

④ 教師と児童の信頼関係

しかしながら、今年の6年生は、担任が持ち上がりのため、ある程度、人間関係や健康体力面等も把握しており、子どもたち同士の信頼関係も絆も強くなっています。

問題は①と②の学習面。あとは、保護者の負担(支出や準備)等が考えられます。

そこで、今回は、校長自らも旅行には参加するので、子どもたちとのラポートをつくりたいとの考えもあり、3時間の総合的な学習の時間を「修学旅行事前学習」ということで校長校内出前授業をすることにしました。

カリキュラム上、①幕末や②太平洋戦争についての社会科の授業は、2学期から3学期にあります。それを待っていたら旅行に行けなくなります

そこで問題、「鹿児島の幕末の偉人は」・・・というと

「わっぜおいなー」とか、「まこちおいが」・・という言葉が聞こえてきそうですが。

「せごどん」いわゆる「西郷隆盛さー」とか「大久保利通さー」、東郷平八郎さん、島津さん・・・いっぱいいらっしゃいますね。

全く知らないままの修学旅行ではもったいないです。そんなまだ習っていない学習内容(幕末中心と太平洋戦争)を授業しました。西南戦争とかも。

そして、知覧特攻平和会館を訪問するので、戦争や神風特別攻撃隊のこと、も、多くの資料を交えながらすすめました。

子どもたちは、なぜ戦争をしなくてはならなくなったのか、今起きている戦争や紛争についても考えていましたよ。

子どもたちはタブレットをいつもさっと開けて、自分の疑問を解決しようとしています。

まるで使い慣れた文房具や図書のように。さすが丸野小。

さあ、修学旅行が楽しみです。

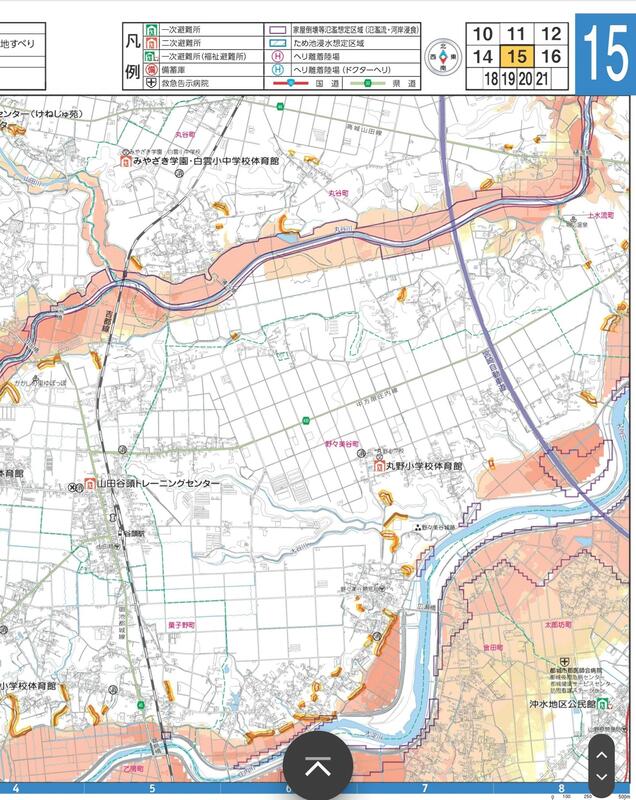

丸野周辺のハザードマップ

5月1日(木)

都城市危機管理課 「都城市総合防災マップ」本校区の一部引用

詳しくは、都城市公式ホームページを御確認いただくか、最寄りの公民館等で紙ベースのものがおいてあります。

本校の風水害の訓練実施に備えての関連情報です。

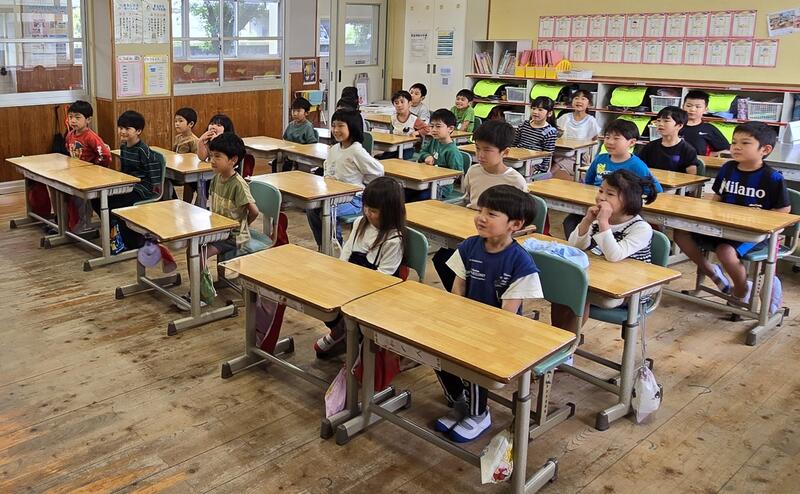

オンラインでの一年生を迎える会

4月26日(金)

この日、2時間目に行われる「1年生歓迎集会」に向けて、6年生が「ようこそ丸野小学校へ」という真心をこめて

1年生一人一人のためのメダルを作成&確認しています。

さあ、歓迎集会の準備が整いました。

そしてこの写真は、歓迎会をまつ1年生。

どうですか?

見てください、まつ姿を。立派な姿勢ですね。

このとき、担任の先生は、オンラインの準備をしています。

それを静かに見守っています。自然とできています。もう習慣化されているようです。

この一ヶ月で、1年生も、さらにたくましく、成長しています。

そして、各学年からの歓迎のセレモニーが始まりました。

1年生は一人一人の自己紹介です。

オンラインでの自己紹介・・・大人でもなかなか慣れていない環境での自己紹介は難しいのでは?

なんて心配は全くの不要でした。

さすが21世紀の子どもたち。

そして先輩たちの発表へと続きました。

ようこそ1年生

どきどき

音楽室で発表の待機中

しっかりと1年生に伝わりました。

そのごは、1年生は整列して、校内の各学年の教室や図書室にあいさつに行きました。6年生からは、メダルをもらいました。

初めての図書室へ・・先生にもあいさつができてうれしそうです。

どの学年からも愛されている新1年生です

全校のみなさん、発表にかけた時間や練習はそのまま1年生に「うれしい」気持ちとして伝わりましたよ。

1年生からの感謝の気持ちが、セレモニー最後の「ありがとうございました」という言葉にこめられていました。

美しい45分間でした。

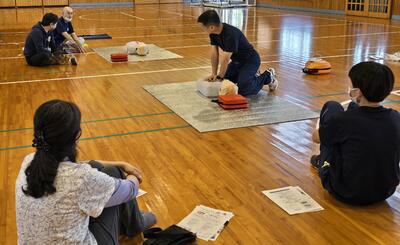

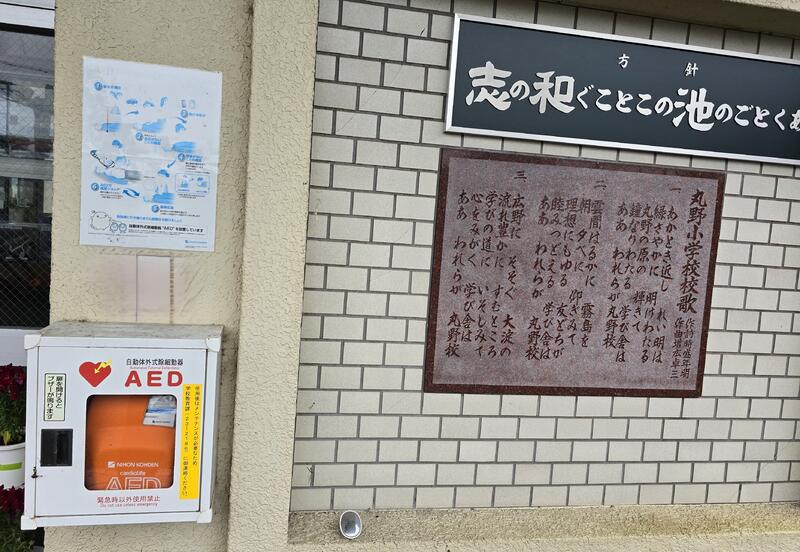

AEDって? 心肺蘇生って?

上の写真の中にありますね。AED。

【自動体外式除細動器】といいます。

ふだんは決して使わない、とても大切な医療機器。

どんな時に使うのか。

「人の命」を救うときです。決して遊びの道具ではありません。

人の心臓の動きを電流によって改善していくときに使う医療機器。

本校にも設置してあります。

その使い方も含め、胸骨圧迫をする心肺蘇生法についても、都城消防局の方の御指導の下、教職員で研修しました。

毎年私たちは講習を受けています。

それはなぜか

もちろん人命救助のため。

1学期は特に「水泳指導」もあるので必須の講習です。

このような状況にならないように、事前の指導は、もちろん徹底します。

でも、「もしも」ときのことを考えての研修会です。

水泳だけでなく、突然の発症や自然災害でも役に立ちます。

私たちは、子どもたちの「命」を第一に考えて行動していきます。

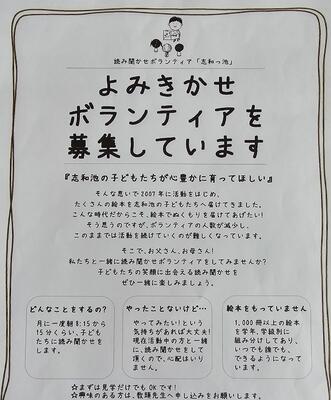

令和6年度もPTAの皆様の御理解と御協力をお願いします・・そして「読み聞かせ」に興味のある方・・

4月21日(日)

ネット上で話題に上がることもあるPTA活動。

本校は、PTAの組織や活動内容を昨年度より変更しております。

PTAの二役(会長と副会長)と学年部(学年長、副学年長)は残し、各〇〇部という専門組織を「なくし」て、活動をしています。

そのため昨年度は、運動会や奉仕活動といった行事への協力は、事前呼びかけによるボランティアで多くの会員の皆様の御協力をいただきました。その中で課題等も見られましたので、今年度も改善に向けて努めていく予定です。

そんな中、本日、今年の参観日とPTA総会が行われました。

雨天にもかかわらず多くの保護者の皆様が来校され、子どもたちの様子や総会に参加していただきました。

日曜参観とはいえ、御多用な中の参観、心より、感謝&感謝です。

1年生にとっては、初めての参観授業。親も子もドキドキ

学級によっては、親子いっしょの授業をすすめていました。

ある学級では、親子で「つないで、つないで一つのお話」という学習をすすめ、結末にたどり着くと拍手が沸き起こるなど、日頃の「楽しい」授業を垣間見ることもできたようです。

その後、懇談をへて、総会でした。

総会も多くの保護者が参加され、昨年度と今年度の報告と計画が二役から提案、協議、決議されていきました。

また、これまでの労をねぎらうお二人の表彰も行われました。

その後、教職員の紹介。そして最後に読み聞かせボランティア志和っ池による「大きな絵本を使った読みきかせ」も行われ、充実した60分間でした。

ちょこっと「志和っ池」について御紹介しておきます。本校の近隣の方でご興味のあられる方はご連絡ください。

令和6年度も、丸野っ子たちのために、よろしくお願いいたします。

美しい学校 美しい・・・って何だろう?

4月19日(金)

丸野小学校の合い言葉

《「明るく」「楽しく」「前向きに」そして「美しく」 さらに「感謝」 丸野愛へ・・・・》

「美しい」→「うつくしい」っていったい何だろう?

「美しい」・・・って何でしょうね。意外と難しい言葉ですね。

美しいとは、

①目に見えるもの、②目に見えないもの、③心で感じるもの、④五感(目、耳、鼻、手、口)でわかるもの、⑤国や時代が変わっても変わらないもの、⑥衝動的に感じるもの、⑦形やバランスが整っているもの、⑧豊かなエネルギーのあるもの、⑨落ち着くもの・・・永遠の謎・・・と解釈している人もいるようです。

ネット上で調べるといろいろな「美しい」に対する考え方が紹介されています。

ならば、丸野小の「美しく」とは

まずはこれ2年生の体育の授業中をのぞくと・・

シューズが「美しく」並んでいました。

前述の①~⑨の中のどれに当てはまりますか?

意外と全てに当てはまりますよね。

②の目に見えないもの・・・これは、美しく並べた子どもたちの目には見えない心を表している、といってもいいですよね。

さあ、丸野小の「美しく」を今年一年間は、本校の生徒指導の先生(4月8日のホームページをご覧下さい)と一緒に追い求めていきましょう。

さっそく、本校では「〇〇の部屋」ということで、金曜日の給食時間の放送で、この「美しさ」についてお話をしました。

さて、閲覧されている皆さんは、どんな「美しさ」に出会い、身に付け、当たり前にしていきたいですか?

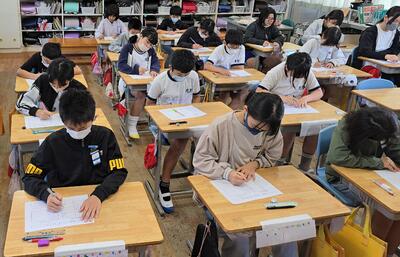

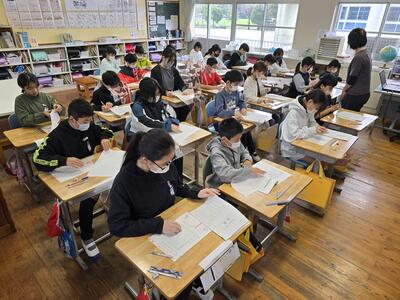

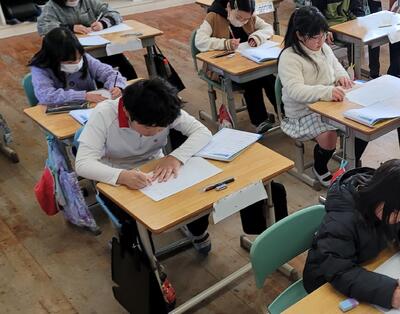

全国学力テスト(6年生)-5年間の学力の定着を確認します

4月18日(木)

今年度も「全国学力・学習状況調査」(文部科学省)が実施されました。この調査は、平成19(2007)年度に、授業改善につなげるためにスタートしました。もう長いこと続いていますね。

この日、6年生は、「国語」と「算数」の2教科の実施でした。(ちなみに中学校2年生でも国語と数学の実施)

今回の出題内容は、複数の資料を読み取くことが重視されており、身近な題材をもとに問題を考えさせています。

国語も算数も、基礎・基本として「言葉や文章の読解」が必要ですね。国語では、「書くこと」、100字程度の作文も出題されていました。算数では「データの読み取りと活用」に関する出題などを中心に出題されていましたよ。

6年生は、1年後は、中学校進学も控えており、そのまた、4年後には高校入学や進路の選択と・・・まっています。

「基礎・基本の習得」

ぜひとも、丸野愛を高めていくためにも、将来の進路を考えていく上でも、継続して、学力の向上に励んでいきましょう。

もちろん、人の成長は学力だけが大切・・・ということではありません。

学校や家庭で得た知識を、様々な体験を通じて、知恵へ、そして生きる糧&パワーにつなげていきましょう。

今年1年間も、一緒に、努力していきましょぅ。

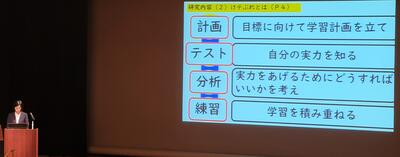

継続はちからなり・・・・学力をのばすために続けています

4月17日(水)~18日(木)

さて、学力の前に・・・

4月17日(水)の夜・・・ぐらっときましたね。

大きな揺れでしたが、長時間はゆれずに、事なきを得ました。

またまたの地震でした。

地域によっては、震度6という大きな地震でした。被害にあわれた皆様には1日でも早い復興、そして、皆様のご無事と、心よりのお見舞いを申しあげます。

こんな時だからこそ・・・改めてあらためて、地震に対しての防災準備と知識と知恵、避難経路等の確認をお互いでしていきましょう。各家庭でもよろしくお願いいたします。

本校でも再確認してまいります。子どもたちの安全を守ります。安全第一です。

令和6年4月18日 宮崎日日新聞朝刊より

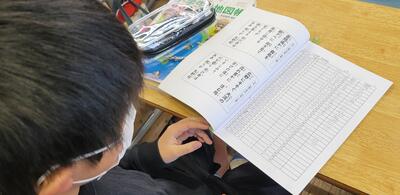

さて、学力向上に話をすすめます。

これまで、本校のホームページを継続して閲覧していただいている方ぱご存知のフレーズ

「マルトレ」と「けテぶれ」

さあ、今年度も継続します。

ということで、この日からリスタートしました、マルトレ。詳しくは昨年度のホームページ(令和6年の3/7分、同年2/27、令和5年6/28分など)も閲覧くださると助かります。

(時間の流れは一部省略)

毎日の積み重ねと子どもたちの自信と集中が、必ず学力を定着&伸ばします。

この日は、ふだんとは少々異なるマルトレをしました。今度またお知らせいたします。

子どもたちも頭をフル回転させていましたよ。楽しく楽しく、そして、学力を定着できる準備を、朝の活動で行っています。

継続することに意味がある朝の活動の一つです。

がんばれ 丸野っ子

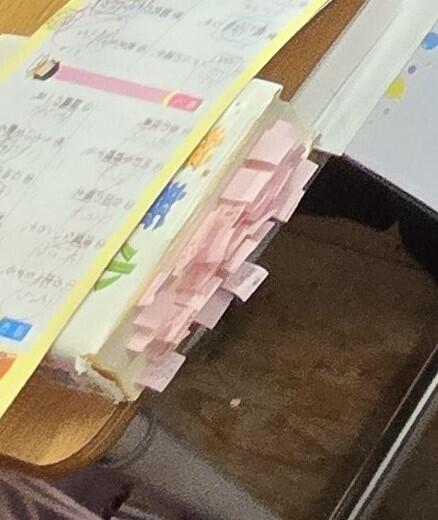

突然ですが

「まるの愛クイズ」です。

「今回アップした写真の中に・・・一人一人が「言葉」を大切にしているということが伝わる写真があります。それはどれでしょう

そして何をしているのでしょう

」

ヒント

それは、これまでも全国でも話題になった言葉習得の取組の一つで、閲覧者の中にも「あーこれはしてたよ」という方もいらっしゃる・・・のでは?

正解は・・・・

この写真の中にありますよ。

拡大します。

国語辞典で調べたところに「ふせん」をはっていますね。

言葉をなんとかして身に付けて、そして、調べるだけでなく、実際に使う、表現する(書く、話す)ことがとっても大事ですね。

継続は力なりです。がんばっています。

初めての・・・1年生(登校編&教室編)

4月11日(木)

①【登校編】

ピカピカのっ、いちねんせいというCMがあったことを思い出しました。

ピカピカのランドセルとそのカバーが、遠くからでも、1年生を目立たせてくれます。

その1年生を囲み、守るかのように、班によっては「手をつなぎ」、「一列をうながし」ながら、みんなで登校。

2年生以上は皆、頼りになるお兄さん、お姉さん。

これからもよろしくお願いします。

一列登校していても、運転席からは、子どもたちが近くに見えます。

対向車があるときも、ないときも、ドライバーの皆様は、かかわらず、子どもたちのために、慎重に離合&通過して頂いています。

感謝·感謝ですね。

そうそう、下校時も気になりますね。

紹介いたします。

下校時は、給食が実施されるまでは、地域の民生児童委員の方々、保護者が迎えに来て一緒に帰っていただきました。

おうちまで遠いところは、ほんとに心配ですよね。

民生児童委員の皆様、保護者の皆様、そして放課後児童クラブの方々、心より感謝申しあげます。

ありがとうございます。

②【授業編】

入学式の翌日のあいさつの場面です。

担任の先生が、ハンドサインで×ってしていますね。何か、これは「止めましょう」と伝えられているようでした。

それを静かに聞けている1年生です。

そして次の写真はも4月15日(月)の朝の様子。

入学式から一週間たったときの様子です。

変わらず、落ち着いて、そしていい姿勢で、担任の先生の話を聞いています。

そして、さらに落ち着いてきましたよ。

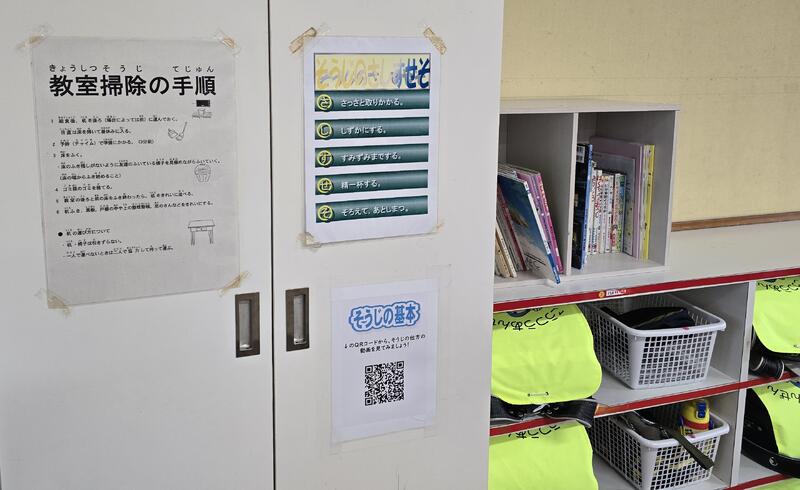

そして、1年生の教室にもルール(きまり)があちこちに見られます。一つ一つのきまりを意識して生活していくことでしょう。

家庭での決まりを守っていれば、学校の決まりもへっちゃらです。

朝、登校したら・・・の決まりもありますね。

「自分でできること」。これが、当たり前の、学校の生活のルーティンにつながっていきます。

さあ1年生のみなさん。

君たちはできます。学校中で応援しますよ。

おめでとう 丸野小学校入学式(①準備③式)②志和池中学校の入学式もちょこっと御紹介

①4月9日(火)

入学式(丸野小)の準備がはじまりました。

その式とは、「入学式」。

明日から、新1年生がやってきます。

わくわく どきどき 在校生も新入学児に負けないくらい・・・・。

さて、入学式と言えば、もちろん4月上旬。

この時期に式を実施するに当たってのちょっとした問題は何か分かりますか

それはこれっ

この花が・・・うまくこの時期に咲くか、それとも しおれてしまうか・・・

そんな心配もしながら前日を迎えました。

咲きましたよ 見事に。

ほんとに良かった。花ボランティアの皆様も心をこめて、お手伝いいただきました。ありがとうございます。

そんな自然の恵みや多くの人にも助けられつつ、感謝の入学式の準備がスタート

準備の様子は・・・というと、全職員と高学年の児童が協力して取り組みました。

写真を撮る間もなく、限られた時間で、心をこめて準備をしました。

よく頑張りました。ほんとに、ありがとう。

翌、4月10日(水)の入学式の準備が全て完了しました。

同日のこと

② さてさてもう一つの入学式(志和池中学校)を一部御紹介

先月25日 たくましく巣立っていった卒業生のみなさんの入学式がありましたよ。

その式の中で、本校卒業生が、新入生の生徒代表としてとてもとてもりりしく、自分の考えを述べていました。

制服姿もとても似合っています。

立ち姿も凜としていますね。さすが中学生。

御入学おめでとうございます。それぞれの夢に向かって努力してくださいね。

応援していますよ。いつまでも。

③さて、ここからは 本校の・・ 4月10日(水)入学式

10時に式がスタートしました。入場は、担任を先頭に、どこか恥ずかしそうにしている新入学生。

しかし、式がスタートしたら、会場には、「立腰の姿勢」も自然とできている新入学生。

6年生の発表を静かに、そして、真剣に見ています。

なんと素晴らしい新1年生。

礼の仕方も完璧でしたね。すごい。

校長先生もびっくりでした。なんて素晴らしい1年生でしょう。

新入児童代表挨拶も素晴らしい発表でした。

原稿をしっかり見て、読んでの発表でした。

ん? 文字もしっかり読めていることですよね。

この丸野小学校に、立派なお友達が入学してくれました。

先輩の姿を見習って、6年間の小学校生活を「明るく」「楽しく」「前向きに」そして「美しく」「感謝」しながら過ごしていきましょう。

御入学おめでとうございます。

びっくりもしました 始業の日(全学年)

4月8日(月)

地震でしたよぉ

でも、安心してください。揺れを感じた子どもたちは、全員が即座に机の下に入りました(さすがの対応でした。)

しかも、机の脚をしっかりともって・・・。(下学年の子どもたちも教職員の放送や声かけにしたがって静かに、落ち着いて対応できました)。

全員の無事を確認後3時間の活動を終え、下校しました。

報道によると、一週間程度は注意が必要とのこと。登下校時や家庭にいるとき、外出しているときの対応も各家庭で御確認をお願いいたします。(学校でも指導を行い、下校させたところです。)

【新任式&始業式】

さて、時間を戻して・・・

1時間目は、新任式と始業式が行われました。

新任式では、「おはようございます」のあいさつの後、4名の先生方の自己紹介を聞き、全校児童そろっての「よろしくおねがいします」と元気よい声が体育館に響き渡りました。その中で、6年生児童を中心に、丸野愛のことや、丸野の子どもたちが、がんばっている3つ(あいさつ、靴箱の靴並べ、清掃)のことを新任の先生方に紹介しました。

その後、ドキドキの

【担任紹介】

そして

【始業式】がスタートしました。

代表児童が1年間の抱負を発表しました。相手への「思いやり」。とても素晴らしい発表でしたよ。さすがです。

そして校長先生のお話(明るく、楽しく、前向きに、そして、美しく、さらに 感謝&丸野愛)

さらに、式のしめくくりとして、元気な、元気な「校歌斉唱」を行いました。

先日の卒業式でも感じました。卒業生に負けない素晴らしい元気な歌声でしたよ。

式後は、恒例の、生徒指導関係のお話でした。

先生からは「美しい」ということをこの一年間は意識しようというお話を静かに聞いていました。

さあどんな「美しい」を実現できるか楽しみです。

令和6年度の1学期がスタートしました。

今日よりも明日、明日よりもあさってが楽しい、そして美しい、充実した毎日が送れることを楽しみにしています。

新年度に向けて①②

4月4日(木)

① 突然ですがクイズです。

「この物体は、いったいなんでしょう」

ヒントは

そう、ここは 本校の池

メダカがたくさん泳いでいます(一部画像は見やすく加工しています)

その近くに浮かんでいるのが「あの物体」

そう正解は・・・「メダカの産卵場所」、「産卵床」というのだそう。

「卵を産み付ける場所」となるもの です。

本校の池はなかなか産卵場所となる水草等が育ちにくく、いつも悩んでいました。

自然に任せておくことですが・・・

これでメダカさんたちも安心して卵を産み付けられのでは・・・・。

この「産卵床」は地域の方からのプレゼントでした。

ありがとうございました。

② さて、次に教室に目をむけて見ましょう。

これまでも紹介しましたが、先生たちは協力しながら各教室の準備をしています。

ここは「新1年生」の教室。

まだまだ準備は続きますが・・・入学式の日が楽しみです。

教職員も限られた人数で、この広い校舎を分担しながら整理整頓や清掃をしています。

丸野小の皆さんの登校を心待ちにしています。

お知らせいたします。

4月3日(水)

ご存知でしょうか?

毎月、都城市から発行されています「広報誌」です。市役所はもちろん、志和池公民館等にはおいてありますね。

その中に

4月号に、なんと、

「私の夢」というコーナーが巻末にあります。そこに本校児童が掲載されました

ホームページ上での掲載はとりあえず控えておきますが、ご覧になりたい方はどうぞ、実際、手に取ってご覧下さい。

本校に関するうれしい情報の発信のお知らせです。

今日の霧島(不定期発信)

4月2日(火)

新年度2日目。

今朝は、きりしま山が、字のごとく「霧島」になっていました。雄大ですね。

(勝手な考えではありますが・・・)

霧島山が見守ってくれている・・・ような気がします。

今日本校では、新学期の準備で、先生たちが机や椅子の移動等を行っています。

始業式が待ち遠しいです。机や椅子も、教室も子どもたちの登校を心待ちにしていますよ。

令和6年度のスタートの日 4月1日です。今年度もよろしくお願いいたします。

4月1日(月)

新学期のスタートまで1週間、入学式まで10日となりました。期待と少しの不安もあるかもしれませんが、丸野小学校はみんなを待っています。

新学期スタートまで、家族で、地域で、お友達同士で・・・有意義な時間を過ごしましょう。健康と安全にも十分気を配って生活してください。

みなさんの登校を、入学を心待ちにしています。

まってまぁす

「明るく 楽しく 前向きに そして 美しく さらに 感謝

3月いっきに見せます⑥ 令和5年度最後のホームページとなります。

⑥3月29日(金)

【離任式】

令和5年度をしめくくる「離任式」が行われました。

卒業式や修了式を終えた子どもたちも登校しての「離任式」。

本校に勤務された期間は1年間~6年間と異なりますが、子どもたちへの熱い思いは変わりません。

転勤、退職それぞれ各教職員の今後はちがいますが、それぞれの場所での活躍と健康を心からお祈り申しあげます。

離任される先生方、感謝です。

ありがとうございました。

3月いっきに見せます⑤

⑤ 3月26日(火)

【修了式】

卒業式の翌日、在校生が1年間の勉強を終えたという「修了式」が行われました。

まずは修了証の授与。各学年の代表が受け取りました。

その後、一年間をふり返っての代表児童の発表。

さらに校長の話と続き

校歌斉唱を行いました。

校歌を歌う歌声の元気なこと。みなさんにも聞かせたかったです。前日の卒業生も元気に歌っていました。

コロナの時期はなかなか大きな声を出して歌うことができませんでしたが・・・その気分を吹き飛ばすかのような素晴らしい歌声でした。

聞く態度も大変素晴らしい子どもたちでした。

新年度も大変楽しみです。一年間よく頑張りました。

3月をいっきに見せます④

④ 3月25日(月)

【第116回めの卒業式】

3月に入って卒業式に向けての練習や準備が本格的に始まりました。

教室では、恒例の(ご覧の皆様もご経験があるのでは?・・・卒業まであと〇日)カウントダウンカレンダーづくり

体育館では、式全体の確認練習

さらには式の中での「旅立ちの日に」の練習・・・伴奏も卒業生がします。

ピアノの練習も毎日していました・・・ね

そして3月22日(金)は・・・準備、卒業生のために在校生と職員で準備しました。

教室の準備も整いました。

ついに当日を迎えました。

式は、大変立派で、温かい、卒業生の旅立ちを祝した式だけど・・やはり在校生としては、職員としては・・・さみしくなるという、複雑な思いでいっぱいの卒業式でした。先生も、ご来賓の皆様も、保護者の皆様も、在校生も・・・・みんなが卒業生の幸せ多き今後を祈っています。

卒業生はそれぞれの夢に向かっていきます。地元の志和池中学校だけてなく・・・。またこの卒業生が一同に会することは何年先のことでしょう。

いい思い出と経験とともにより大きく成長していってほしいです。君たちは最高でしたよ。

ご卒業おめでとうございます。

3月いっきに見せます。《3/6-3/31》①②③

① 3月7日(木)

【学力向上】

今年1年間を通して本校は学力向上に努めてきました。けテぶれ、マルトレ、タブレットを活用した授業(ICT)・・・そして、どの学級でも取り組んできた【「わ」「さ」「び」の授業】。

子どもたちが主役の授業をすすめて来ました。

どの学年も着実に学力の定着と向上が見られます。今後も子どもたちの努力とやる気に期待していきます。

そんな授業の様子を写真を通してご覧下さい(5年生の算数の授業です)

自宅でけテぶれ宅習を毎日取り組み、自らの課題をもって授業に臨むため、この時間の学習問題に対しても、一人の力で解決しようとする姿、友達と協力しながら意見を交換して解決する姿・・・ごらんのとおり机は離れていますが、自らのめあてをもっていろいろな場所で解決活動をしています。黒板も使って解決している集団もあります。

さて、「1枚目の写真で先生を探してみてください」

教師はというと、解決の道筋をアドバイスする支援者として指導しています。

もちろん集団で解決したりまとめたり、指示したりする場面もあります。

このような授業を日々繰り返し、基礎基本の定着を目指しています。新学年を迎えるにあたり、ぜひとも子どもたちへの声かけをお願いします。

子どもたちは無限の可能性をもっており、その可能性を拡げていくために日々がんばっています。丸野の子どもたちに「応援」をお願いします。

学力向上に当たり、都城市教育委員会の皆様にも一年間お世話になりました。ありがとうございました。

② R6.3.11(月) 今年一年間の功績

【表彰~少年団】

学校以外でも努力し続けている子どもたちはたくさんいます。

今回は6年生を2名紹介します。

太陽スポーツクラブ宮崎南という少年団で活躍した2人です。キャプテンと司令塔という2人は、どちらもこのチーム、さらには本県のサッカー少年にとっても、目標となる2人です。ここに掲げられた表彰状やたて、数々のメダルは、地区の大会はもちろん、宮崎県大会や九州大会での準優勝、3位という輝かしい成績を伝える証です。

このような実力をもった児童が体育ではみんなと一緒にサッカーの授業に臨んでいます。

まわりのお友達もいい影響を受けながら共に成長しています。

これからも可能性と夢を信じて、自分の力を信じて 伸ばして行こう。

③ R6.3.11(月)

【感謝~しわっち 今年度最後の読み聞かせ】

毎月1回 月曜日の朝に一年間、読み聞かせをしていただきました。

子どもたちの想像をかき立てる読み聞かせ。本の世界にいつも引き込んでくれる魅力いっぱいの時間でした。

子どもたちもとてもとても楽しみにしていました。

今年度は今回で終わりになりますが、また新年度、読み聞かせをしていただく予定になっています。

楽しみですね。

一年間 ありがとうございました。

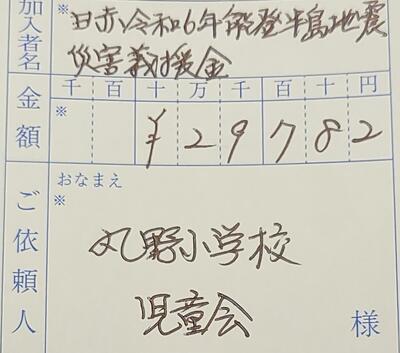

令和6年能登半島地震災害義援金 みんなの気持ちをのせた募金

3月5日(火)

令和6年能登半島で被災された皆さまならびにご家族の皆さまに心よりお見舞い申しあげます。

地震発生後の1月から2月にかけて本校で募金活動が行われました。(くわしくは本HP投稿日1/29)

その募金の報告をさせていただきます。

郵便局で代表児童と教頭が届けに行ってきました。

ごらんのとおりの募金金額になりましたことをお知らせいたします。

みなさまの心温まる御協力に感謝申しあげます。

被災者のみ皆さまのために、少しでも役に立つことを心より願います。

1日も早い復興を。

丸野愛【PTAによる奉仕活動】

3月3日(日)

奉仕活動の朝、に恵まれ・・・・、しかしながら「寒い」朝

になりました。

最近では珍しい氷点下の朝(-3℃)。

御多用な中、保護者の方が多数参加。ありがとうございます。

もしかすると行きたくても、忙しくて・・体調がよくなくて・・「ひなまつり」などのの行事があって・・・スポ少があって・・・などなど、用事が重なった方もいらっしゃったのではないでしょうか。お気持ちだけでも「うれしい」です。ありがとうございます。

さて、7時30分PTA会長&教頭からのあいさつと説明の後、さっそく奉仕活動にうつりました。

本日は、なんといっても、6年生に、素晴らしい「卒業式」を迎えてほしいという願いのもと、保護者の皆様の手で校内を美しくすることが目的。

体育館や6年教室はもちろん、校舎の窓ガラス、蜘蛛の巣とり、トイレ、エアコンの・・・善意による清掃をしていただきました。

ふだんの子どもの掃除だけでは、決してできない、高いところもしていただきました。

まさに

です。

60分という活動時間の中、皆様の愛情のこもった清掃のお陰で、素晴らしい卒業式や終了式を迎えることができます。

8時30分には全て完了いたしました。心より感謝申しあげます。

ありがとうございました。

さて、本校はPTA活動について、特に、〇〇部という組織をつくっておりません。

定期的に集まるのは、PTA運営委員会ぐらいです。これは、PTA二役(会長・副会長)と学年委員長が集まって行事や各学年の活動上の悩みや課題等を確認したり話し合ったりしますが、年間で5回。それ以外の集まりは基本的にありません。運動会等の行事のときにはよびかけて善意で集まっていただき、協力していただきました。

今年度より、このように、学校規模や保護者負担を考慮したPTA活動に転換しています。予算を適正に運用するため事業の精選を行い、保護者が主体的に参加できるようにしました。実施に当たり、課題もありますが、次年度もよりよい改善策を講じながら活動をすすめて行く予定です。何とぞご理解とご協力をお願いいたします。

そんな中、6年生が先日の参観日の後、学年レクレーションをされましたのでご紹介します。レクレーションの実施は、各学年にお任せしています。

PTA役員さんは毎年かわるわけで、また、近年のコロナ禍のため実施の方法や実施の有無もまちまち。

企画したいけど・・・実施するのは大変です。参観日等の懇談会でもなかなか確認すること自体が難しいですね。

次年度もいろいろとご意見等お聞かせください。

6年の役員さん並びに協力いただいた保護者の皆様、御多用な中での準備&実施ありがとうございました。

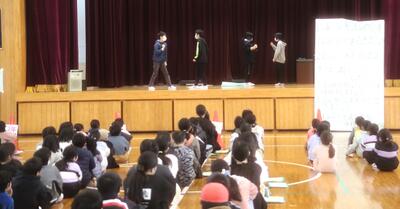

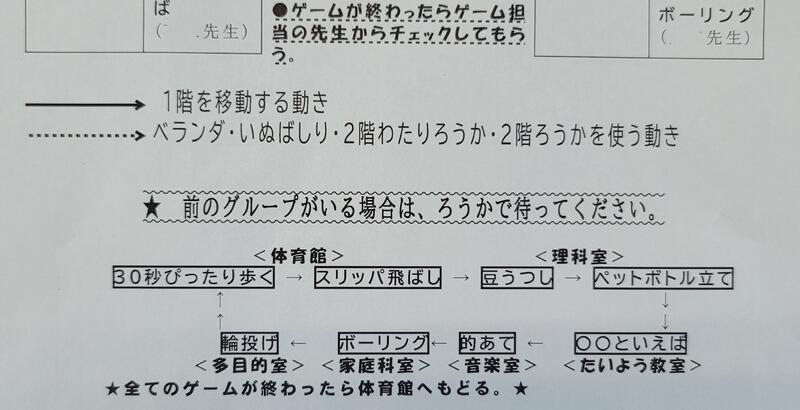

楽しかったね 6年生とのお別れ集会&校内ウォークラリー(全校)

3月1日(金) ついに3月になりました。

例年だとこの行事は「お別れ遠足」ということで、学校から往復6キロ「志和池市民広場」まで歩いていました。

今年は、児童の安全と体力(低学年は登下校を含めると7キロ以上歩く場合も・・・)を考え、さらには、6年生とのお別れレクの時間をたっぷりとるため校内での実施としました。

内容はズバリ

〇 じゃんけん列車

〇 〇☓クイズ

〇 校内ウォークラリー

〇 受賞式

企画は5年生と教職員。かなり前から準備を重ね、進行も5年生が行いました。

全校の子どもたちは・・・説明を聞きながらわくわくドキドキ

そしてついに始まりました「じゃんけん列車」

はじめは誰とじゃんけん?どうしようという戸惑いもありましたが

すぐに・・・体育館全体が歓声に包まれていきました。学年、男女問わず。

そして次は〇×クイズ

5年生が取材してつくった問題を出題。

これまた大盛り上がりでした。

全問正解のお友達もいましたよ。

そして次は、校内を使ったウォークラリー

安全と時間を考えた班ごとに分かれてのラリーです。

なかなか入りそうで入らない「輪投げ」コーナー

そして「的当て」コーナー ここでは何とド真ん中へ

これまた、はしでうまくつかめない・・・「豆うつし」コーナー

そしてこれは・・・・「スリッパ&くつとばし」コーナー などなど

などなどいろいろなゲームに挑戦しました。

あっという間の2時間が過ぎていきました。

最後は、3位までのチームともう一つ特別賞として1チームにメダルとクーポン券を景品として授与しました。

学校のあちこちで、笑顔のひろがる、そして歓声の聞こえる楽しいひとときでした。

準備と運営をしてくれたみなさんありがとうございました。

子どもたちは、この後、校内を自由に使って弁当を食べ、体育館や運動場で楽しく過ごしていました。

思い出に残る時間がまた一つふえましたね。

将来に向けて・・・(6年生)

2月27日(火)の内容/3月1日(金)投稿日

メディアを見ると時事問題や芸能・スポーツ、国際問題・・・様々なニュースが目に飛び込んできます。

今朝は「大谷選手結婚」の報道。おめでとうございます。お幸せに

(グローブ有り難うございます)

などなど・・

子どもたちもいろいろなニュースや話題を通して今の世界を知ることができます。

と同時に・・・将来の「お仕事」につながるの「情報」もたくさん入ってきています。

将来は・・YouTuber、保育士さん、パティシエ・・・昔からある職業もあれば最近になって新しく誕生したお仕事や職業もあります。逆に言うと・・今後なくなっていくお仕事もあるのではないでしょうか。

そんな状況の中で、今の小学生も、今後は、将来を見据えながら、自分の強みを生かし、伸ばし、成長し、楽しく充実できるお仕事を見つけていかなくてはなりません。

そこで、今回6年生対象に「キャリア」教育を実施しました。

今回、実施に当たり、「都城市役所の総合政策部、人口減少対策課」の御協力もあり、「2つの会社」を学級にお招きし、貴重なお話を聞くことができました。

「株式会社 エコロ」様と「有限会社 新福青果」様

お話をされた方々は、リサイクルの重要性やsdgsの取組に対して誇りと成就感をもちながらお仕事をされていることや、従来の農業の常識をいい意味でくつがえしていきながら生産を高め、食料の自給や育てる楽しさ、生産物がたくさん売れることによる達成感を感じ・・・・世のため、人のため、志のため役に立つんだという使命感を強く感じながら仕事に励んでいることがよくわかるお話でした。

児童の感想をいくつか(一部抜粋)紹介します。(ぜひお読みください-立派な内容です)

〇(前略) 僕はあんなにも地面にゴミを埋めているんだと知りました。確かに、日本は狭いからゴミの日本になるというところが納得しました。そのことから、僕は、協力できるように分別やいらないものは買わないなどふだんの日常でも気をつけていきたいと思います。

〇 僕は、キャリア教育を受けていてこころを踊らされました。今日のことを聞いて、僕のやりたいことなどが分かったかもしれません。(中略) どちらの仕事にも興味をもって、色々なことを調べて、詳しく知りたいです。

〇(前略) 最新テクノロジーを使った農業でした。話の仕方が面白く、とても笑ってしまいました。

〇(前略) トラクターも自動で外からでもタブレットを操作していて、そんなこともできるんだ!とびっくりしました。いい勉強になりました。

〇(前略) この紹介していただいた2つのお仕事は、どちらも生活にとても欠かせない仕事だと思います。なので、これからもこのような仕事が続いてほしいです。そして、人々の生活を支えてほしいです。

〇(前略) 私は、今回の話を聞いて、なかなかない機会だったので楽しかったです。また、はじめて聞いたことがたくさんあったんですけど、わかりやすく、説明してくれたので、よくわかりました。

〇(前略) この2つの仕事がないと、町は、よごれて野菜がたべれなくなる事がわかりました。

〇(前略) あと一つすごいなあと思ったことがあります。それは話し方です。エコロの〇〇さんも、新福青果の◇◇さんも喋り方がすごく上手だなと思いました。「上手だな」と思った理由は、(中略)やっぱり、ぼくは、いざ人の目の前で話すとなると緊張して声が震えます。しかし、このお二方は、僕たちの笑いを取りました。すごいなと思いました。大人になったら、みんながたのしめるような話し方をしたいです。

〇(前略) 今日はありがとうございました。

児童の感想を見ると、仕事の内容だけでなく、自らの行動につなげて考えていたり、将来、自分に必要なことやめあてを心に抱いています。素晴らしい45分間のキャリア教育となりました。

2つの会社の皆様、市役所の御担当様 このような貴重な時間を有り難うございました。子どもたちはまた一つ成長することができました。

近隣こども園(マルノキンダーガーデン年長さんたち)との交流活動(1年生)

2月27日(火)

今年の4月にめでたく小学校に入学する、マルノキンダーガーデンの年長さんたちが丸野小1年生と交流しましたよ。

午前中の45分間の交流でした。お互い向き合ってあいさつの後、1年生の方から・・

参観日の経験を生かして立派な発表をしてくれました。

中には、一年生の技にもチャレンジする年長さんもいました。

1年生も日頃の学習の成果を伝えることができました。立派な演奏でした。

そして最後は、年長さんたちからの「歌とダンス」の発表でした。

これも また大変素晴らしい、さすが年長さんという発表でした。

これからも仲良くしてくださいね。

4月からまってます。

広報都城って知ってますか?(紹介)

このような標題で、毎月都城市から配布されている広報都城。

この巻末に、都城フィロソフィというページがあり、その中に「私の夢」というコーナーがあります。

あっ見た見たという方もたくさんいらっしゃるのでは。

今回、新年度の4月号に本校の児童が掲載されることになりました。そのための撮影がありましたので、ちょこっと、紹介します。

このコーナーでは、毎号、小学校6年生が順番に掲載されています。

今回からは、次年度6年生に進学する児童を撮影ということで依頼が来ました。

さっそく、市の広報の担当者と、あいさつの後、撮影場所の確認をしました。

丸野と言えば・・・「霧島山」もあり・・・・という担任からのアドバイスもあり、

校外での撮影となりました。

あとは、夢にちなんだポーズや角度を確認しながらの撮影でした。

写真は撮る方も難しく、太陽の光や風、もちろん本人の素晴らしい表情を取り逃さない声かけ・・

さらには、撮られる方も、ポーズや(^▽^)を気にしながらの・・・それでも緊張はしたと思いますが、楽しく思い出に残る撮影だったと思います。。

撮影した写真は「広報都城」に掲載されますのでご覧下さい。

市役所の方も本市のためにいろいろなお仕事をされています。お疲れ様です。そしてこのような機会を与えていただき感謝の気持ちでいっぱいです。

では、4月号を楽しみにまちましょう。

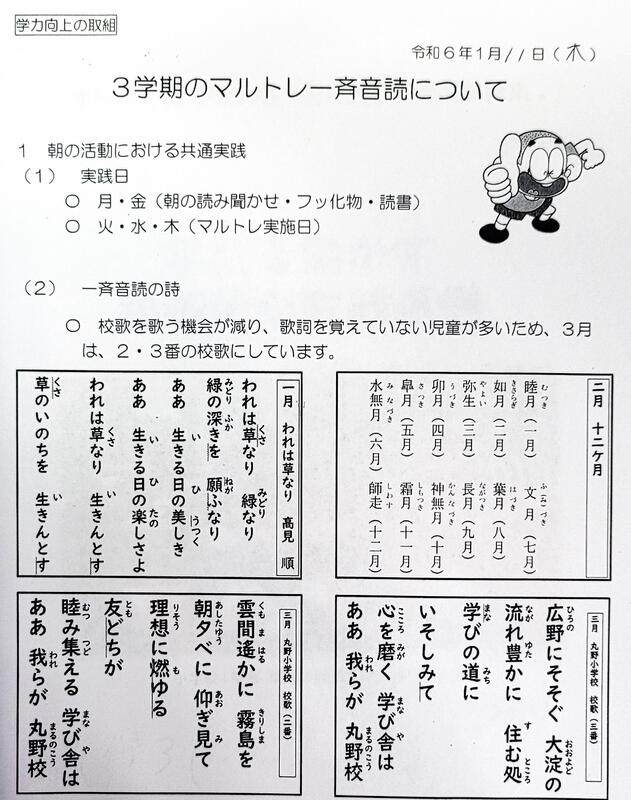

朝の「マルトレ」の積み重ね

2月27日(火)

本校では「マルトレ」(6/28本ホームページ掲載)を令和5年度より「朝」の時間(火、水、木曜日)に実施しています。

マルトレの「マル」は丸野のマル、「トレ」はトレーニングからとって命名しています。

登校後の朝は、子どもたちもまだ落ち着かなかったり、眠かったりと授業にのぞむ頭と体と心の準備が整っていないことがあります。

そこでこの「マルトレ」の登場

まずは音読

ごらんのような、毎月、有名な詩や歌などを選定して音読しています。

この音読が心身をシャキッとさせてくれます。

その後は、100マス計算や漢字の書き取りを時間を決めて行います。

100マス計算はご存じの方も、もしかするとされた方もいらっしゃるのでは・・。

この計算は簡単な四則計算を、限られた時間内で解答していきます。やり方は学年によって工夫しています。

さらに頭がどんどん活発になりますね。

そして最後は漢字の書き取り

習った漢字をドリルを見ながら解答していきます。もちろん限られた時間内に。

マルトレは、授業前のトレーニングとして効果が上がっています。

また、時間を意識しながらのトレーニングのため、机上が散らかっていると困ります。

整理整頓やモノの置き場を確認することも大切なルーティンとなります。

そして、記録をします。

記録をしていくことで、前日との比較や、やる気にもつながります。

そしてこの後、1時間目がスタートします。

この日の一時間目は「社会」のようですね。もう準備もしています。

「積み重ね」の大切さ、習慣の大切さ、子どもたちの学力向上に少しでもつながればと取り組んでいます。

今後も継続していきます。

がんばろう丸野小

続いて、今年度さいごの・・・参観授業&学校運営協議会

2月22日(金)

今日が令和5年度の学年最後の参観日でした。

どの学年も一年間をふり返っての「作文発表」や「学習発表」、「得意技発表」、「夢と目標発表」といった個人&グループ発表スタイルの参観授業でした。

いかがでしたか?お子様やお友達の様子は。

幼保こども園時代と比べて、一年前を思い出して・・・「成長」されましたね。おめでとうございます。

子どもたちの成長は何よりも保護者の皆様のおかげです。

学校はあくまでそれをサポートし、成長につなげていく決められた教育の現場です。

地域は身に付けた知識や知恵を生かす自由な場(もちろんルールは守ります)ですね。

何よりも、家庭での教えと経験とコミュニケーションが大切です。

いつもいつも御協力と御理解をいただきありがとうございます。

1年を通じて、そして、これまでの学校や地域での生活を通して、多くのなかまができましたね。

時にはけんかもしたりしたこともあるかもしれません。しかし、なかまは、おたがいをゆるし合えるほどのたくさんの長所(いいところ)も知っています。そんな毎日を過ごしてきた丸野小学校の子どもたちの立派な姿が見られたひとときでした。

ろうかの掲示物にも一年間の思い出がつまっています。

丸野っ子は今日も元気です。

さてこの日は、定期的に実施している「学校運営協議会」も今年度最後の回を迎えました。

毎回、本校のこと(環境や行事、児童の様子等)について熱い協議がなされます。

この協議の中で様々な提案や、学校の運営や教育課程、課題解決について意見が出されており、諸問題の解決につなげているのが学校運営協議会です。

協議会のメンバーは、児童のみなさんも必ず目にしたことのある方々ばかりです。場合によっては、一緒に体験活動等もおもなっています。

例えば、奴踊りやふれあい活動、門松づくり、プール横のお花植え、幼保こども園との交流活動、イモを使った茶巾しぼりづくり、志和池見守りの日・・・あげれば数え切れない活動に一緒に参加され、子どもたちの活動を見守っていらっしゃいます。

学校運営協議会の皆さん 一年間御協力と御指導ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

そんな運営協議会委員の方は、この日・・・・

ちなみにこの日はポークカレー(地産地消)の日でした。給食・・「懐かしい・・・」との声も。

また、

プレゼンコンテストにも当日観客として来場されていた学校運営協議会委員のお一人が、

プレゼンの発表にとても「感動」を覚えました・・とのことで、6年の教室まで足を運ばれ、自らの言葉を伝えられました。

(プレゼン当日も感動されていて、わざわざ校長・教頭のいる座席まで、その思いを伝えにも来られました。)

児童に直接声をかけていただき、本当に本当に有り難いです。子どもたちもさらに自信につなげられたと思います。

そして帰り際に協議会の皆様の目に映ったのは「大谷さんグローブ」でした。

大谷さんグローブの前では、大人の方もみなさん、子どものような・・・うれしい表情をされます。

ありがとうございます。大谷翔平様

今後は、体育等で活用していく予定です。

今年度「さいごの・・・」がつく時期になりました。志和池見守りの日

2月21日(水)

本日はあいにくの雨。

そんな中、毎月一回、登下校時に実施されていた「志和池見守りの日」が今年度最後となりました。

雨天時は車からも歩行者が見えにくく、また、歩行者も傘で周囲の景色や音が限られてしまうことがあり、事故の原因になりかねません。

学校周辺に色づけしてあるグリーンベルトを通行する場合の車両と歩行者はともに注意が必要です。

正門前の道路は30キロ制限道路です。しかも、歩行ゾーンが細く、児童も一列で登校するよう指導しています。

歩行者と運転手お互いが思いやりと気配り、交通ルールを守ろうとする意識を高くもつことが大切ですね。

本校でもしっかりと指導していきます。

1年間御協力いただいた児童民生委員のボランティアの方々、各地区で見守りをしていただいた皆様

心より感謝申しあげます。

ありがとうございました。

6年生との卒業前イベント 第一弾

2月20日(火)と21日(水)

第1弾 卒業直前イベント【オンライン給食】

これも「コロナ禍」の名残でしょうか。

給食時間の交流は、コロナ以前も行ってきました。

閲覧されている方も小学校の頃・・思い出してみてください。学校の規模によっては、校長室でグループごとに給食を食べたり、給食時の放送で卒業生への贈る言葉を流したり・・・様々な思い出があるのではないですか。

本校では、交流給食を、このような形で続けています。

給食時間の6年生との交流は何としても続けたい・・・・なおかつ、感染予防のため直接交流をさけ、飛沫感染を防ぐということからこのようなオンラインという形で続けられています。

画面を通して、他学年からの質問に代表が答えていきます。

質問に答える6年生の代表児童がみんなの意見も取り入れながら回答していきます。

画面の先・・・6年生に質問する他の学年の子どもたちもよく考えて質問しています。いろいろと工夫してくれました。

全校のみなさんから慕われる6年生・・・いいですね。

この給食時の写真をみても・・・話すときは自然とマスクしたり、口を手でふさいだりしながら食べています。一切指示はしていないのですが・・・。

食事時の飛沫を防ぎ、感染を予防したいという行動が習慣化されてきているんですね。

私たちにできること そして 訴えたいこと(6年生)

2月16日(金)

これは「ある奉仕活動」が終わった後に、子どもたちが、自らの手で並べた空き缶のメッセージです。

このメッセージの真意が伝わりますか?

「ステルナ」

では、「ある奉仕活動」について紹介します。

今回は、活動を逆時系列(時間をさかのぼりながら)で写真で紹介しますね。

① 「ある奉仕活動」がおわって、6年生のみなさんは、教頭先生からの、労いの言葉と帰りの会までの時間の流れについて指示を聞いています。

② 「ある奉仕活動」で拾ったゴミを水道で洗って・・・・落ちていた空き缶にはまだ中身の残っているものもあり、そのままではゴミやリサイクルとして出せません・・・・だからみんなで洗っています。

③ もちろんゴミの分別して

子どもたちがびっくりしていましたよ

飲んだ後の空のペットボトルの中には何と「たばこのすいがら」が入っていて・・・どうしたら良いのかとてもとても困惑しています。

まさか子どもたちがたばこを捨てることは・・・・考えにくいです。

④ 「ある奉仕活動」で、拾ってきたばかりの空き缶

不思議なことに同じ種類の空き缶がたくさん落ちいてました。まだ拾いきれなかった・・・と残念そうでした。

こんなにいっぱい捨てるなんて・・・と驚いていました。

⑤ 「ある奉仕活動」では、いろいろないろいろな種類のゴミが集められました。

⑤ 「ある奉仕活動」を、6年生を3つのグループに分けて、活動している真っ最中です。

つぎもまた「ある奉仕活動」の真っ最中

さてみなさんにクエスチョン

だれがこんなゴミを捨てているのですか?

正解は・・・・・・こんなゴミを一度でも捨てた人たちが知っています。

丸野を愛する人は・・ポイ捨て止めましょう。

しぜんを愛する人は・・ポイ捨てを止めましょう。

子どもたちに信頼される大人に・・・・

善悪の判断ができるこどもに・・・・

美しい丸野にしていきましょう。みんなの力と心がけで。

美しい丸野を次の世代につなぎましょう。

* 「ある奉仕活動」とは、6年生による地域の『ゴミひろいボランティア』!!のことでした。

* 子どもたちはこの活動のあと、うがい手洗い&消毒をしっかりしました。

本当に本当にお疲れさまでした。有り難うございました。

* 実は拾った空缶・ペットボトル等は学校に捨てるところがなく、もちろんですが、回収されることもない(市のルールで、学校はゴミ回収のシステムが一般と異なる)ため、本校の職員が、写真の中の大量のリサイクルゴミをもち帰り、適切に処分しました。

怒濤の表彰ラッシュ②・・・次々と・・・(6年生、5年生)

2月15日~2月21日(水)

怒濤の一週間・・表彰ラッシュ

【パート2】児童編です。

まずはじめに、2月3日(日)に行われた都城市小中学校プレゼンコンテスト(小学校の部)において「優秀賞」になったことは、本ホームページ上でもお伝えしました。

その表彰状が、届きました(パチパチパチ)

プレゼンコンテストに向けて協力&操作、発表してくれた6年生です。

また、ここには映っていない学級のお友達も応援してくれました。届いた表彰状を見た子どもたちの(^▽^)は最高でした。

ありがとうございました。そして改めて、おめでとうございます

続いての表彰は(日付順)、

令和5年度都城市教育委員会精励賞 受賞

これは、これまで(過年度も含む)の日頃の努力や取組について、市内小中学生の中から、善行部門(個人や団体)、文化部門(個人や団体)に分けて贈られる賞です。今年度は73の個人及び団体に送られました。

本校からも1名の受賞者がありました。

詳しくは個人情報につながるので記載できませんが、毎日、将来の目的や夢をしっかりともち、それに向けた個別の目標を達成するためによく励んでいます。

受賞おめでとうございます。

さてさて、つづいて児童編第三弾

以前の本ホームページで紹介しました「短歌をつくったよ」(7/13-7/18 135年生で実施-しきなみ短歌)の時間にうたった短歌を応募(第19回しきなみ子供短歌コンクール/全国)したところ、

見事「入選」を受賞(全国の小学校から59287首の応募)しました。

作品は、限られた時間内ではありましたが精一杯言葉をさがしながらつくりました。

その作品は

「短歌づくり 言いたい言葉がでてこない もやもやするな でも楽しいな」

本人も大変喜んでいました。

受賞した児童は、このとき来られた指導者の方に、「来年はさらに上を目指したい」と伝えていました。

また一つ、自分の目標をみつけ、能力を磨くチャンスを手に入れることができましたね。

おめでとうございます。

チャレンジ&トライすることは大切ですね

これからも喜んだり悩んだり、そして、成功や失敗を繰り返しながら、解決しながら、前向きに努力し進んでいく子どもたちを支え、育んでいきましょぅ。

さて、今回の表彰は子どもたちの活躍の証として紹介しましたが、紹介した児童や団体以外にも表彰された人たちがいると思います。また、表彰に値する活躍をしている人たちもたくさんいます。

ぜひ、丸野小の子どもたちが1人でも多く表彰されるといいですね。

そのためにはチャレンジ&トライ、そして最後まであきらめず励むことが大切かもしれませんね。

本校でもそんな場面を数多く設定して、子どもたちの成長につなげていきます。

受賞された子どもたち、教職員の皆様 おめでとうございました。

怒濤の表彰ラッシュ①・・・次々と・・(教職員編)

2月15日(木)~2月21日(水)

【パート1】教師編

怒濤の一週間・・表彰ラッシュでした。

これまでの積み重ねがこの表彰つながりました。

今日はその一部を授与日順で御紹介いたします。

まずパート1は、先生の表彰と頑張りの紹介です。

2月15日(木)【都城市小中学校教職員教育研究論文表彰】

最優秀賞 本校教諭

本市で毎年実施されている教育研究論文。それに自ら応募し、今回見事「最優秀賞」に選ばれ、この日表彰されました。

この日は、本授与式直後に、最優秀賞者のみ「論文」に基づいたプレゼン発表も控えていたため・・・

前日まで、限られた時間の中で作成と練習を行い当日を迎えました。

日頃より学級担任として子どもの成長を願いながら授業を行い、その成果を発表されました。

特別賞 本校教頭

教頭先生も管理職として応募し本賞を授与されました。

日頃から、長けたICTの技能を生かし、働き方改革や授業改善につながる実践を論文をまとめられました。

どの学校にも導入した方がいい事例も掲載されており、素晴らしい取組を認められました。

職員向けの自作サイトも作成し、スケジュール管理(共有カレンダーから職員のスマホでも閲覧可)もとっても使いやすいですよ。

おめでとうございます。そして、ありがとうございます。

この日には、都城市教育研究所の一年間のまとめのプレゼン発表もありました。

【表彰とは異なりますが・・・】

本校職員の学校以外での頑張りを紹介いたします。

都城市教育研究所の歴史は古く、毎年12名程度の教員が各校より選抜されて組織されます。

今年度は昨年度に引き続き、本校の職員も1名所員として本市児童生徒の学力向上と教職員の授業力向上及び資質向上について研究を続けてきました。

当日は参加している教職員に向けてのプラスとなる貴重な提案と成果のプレゼンでした。

二年間にわたる研究に感謝です。ありがとうございました。

このような丸野小学校の全職員の実践や研究、努力が、本校児童の成長につなげられるよう全力で取り組んでまいります。なにとぞよろしくお願いします。

今年度最後のマイブン(6年生)

2月13日(火)

名残は惜しいですが、今年度は最終回のマイブン。

6月20日(1学期)と10月26日(2学期)に引き続き、3回目の都城市の埋蔵文化財を利用した文化財啓発普及活動の一環で実施されている事業。

今回は、都城市の太平洋戦争について学びました。

1/23の本ホームページでも都城北飛行場について紹介しました。10/8の戦没者合同慰霊祭のホームページでも紹介しました。

戦時中は、都城市にも空襲(1945年8月6日)があり、多くの被害が出ました。

一方、中国大陸や朝鮮半島、南方の島々、海上といった戦場に多くの方が出征されており、戦い、無事に帰還された方もいれば、戦死・傷病死、公務病死された方も大勢います。

そんな歴史を学ぶことは、今からこの世界を、日本を、宮崎を、そして都城をリードしていく6年生にとっては必要不可欠な学習の一つです。

動画や写真で見たものを、実際に触って、当時の人に思いをはせることは、とても大切なことですね。

身に付けていた軍服や千人針、携帯用空襲警報(サイレン)・・・自分たちの命を、家族の命を守るためにどんな気持ちで、戦い、避難していたのでしょう。

人は「戦争は二度としてはならない」。当たり前のことですね。知っています。

でもその「戦争を起こすのも人です」。

二度と過ちを起こさないために歴史を学び、その思いを今後の人生に生かしていけるといいですね。

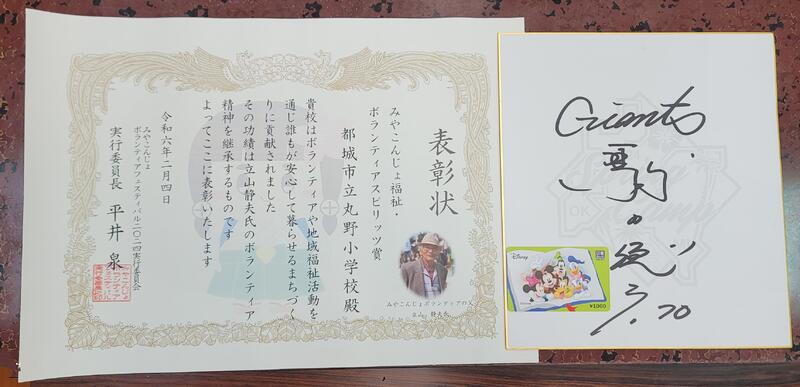

2日連続の快挙 ボランティアスピリッツ賞 小学校では初受賞

2月4日(日)

前日のプレゼンコンテスト発表&受賞の興奮覚めやらぬまま・・・・

今日の「みやこんじょボランティアフェスティバル~つながれボランティアの輪-未来へつなごう

ボランティアのバトン」の日を迎えました。

この日までの流れは本HP(1/16アップ分)をご覧いただくとして。

午後14時10分~授賞式となりました。

その授賞式に際して、本校の取組について2人の代表がそれぞれ、多くのギャラリーの前で堂々と説明してくれました。

内容は、地域への花の配布(4/18アップ)、をはじめ、高齢者施設への訪問(11/16アップ)と交流(コロナ禍でもオンラインで行っていました)、近隣子ども園(丸野キンダーガーテン様)との交流活動、日頃からお世話になっている皆様への交流&感謝《読み聞かせ(志和っ池様-5/15アップ他)、紙芝居(まねきねこ様-未投稿)、志和池見守り隊(5/17アップ他)、花ボランティア(4/26アップ他)、のお世話になっている多くの皆様等など》、地域貢献活動としてのゴミ拾い、歳末&被災地への募金活動(12月実施・未投稿や1/29アップ分)・・・確認してみたら・・こんなにボランティア活動について限られた時間ではありましたが説明してくれました。

その後、ボランティアスピリッツ賞について表彰されました。

これからも丸野小としてできるボランティアを続けていけるといいですね。

表彰状と景品(読売巨人軍 駒田徳広 三軍監督サイン 図書カード)

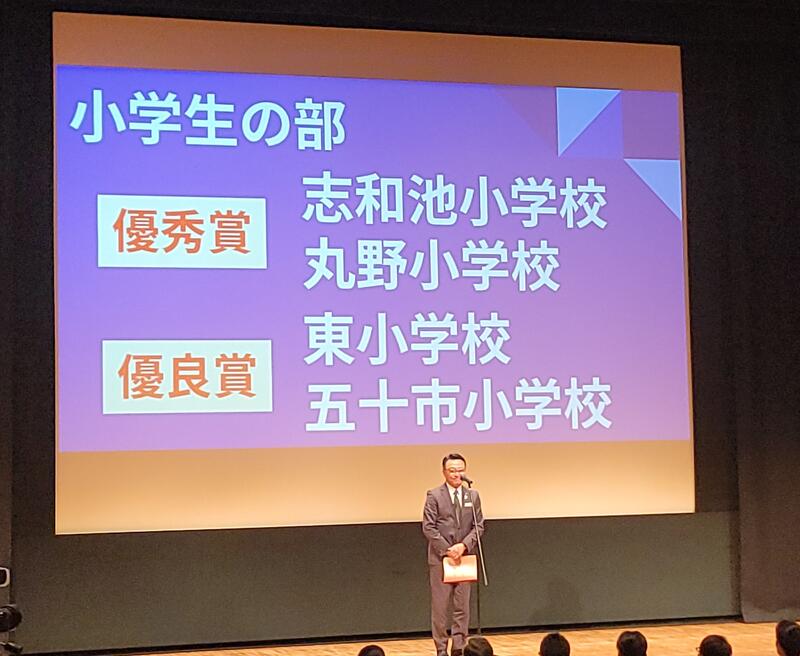

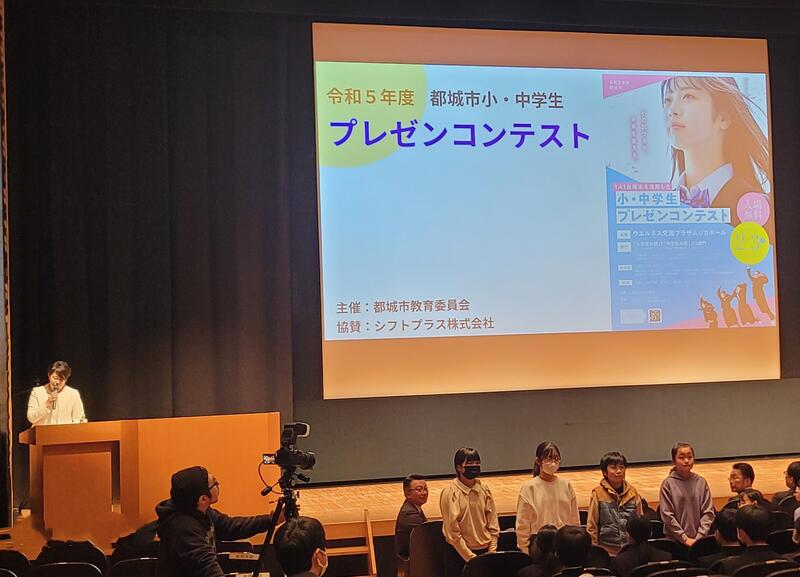

快挙ですよ、都城市小・中学校プレゼンコンテスト

2月3日(土)

やりましたよ皆さん

都城市のプレゼンコンテスト小学校の部において・・・「優秀賞」

6年生がやりましたよ皆さん

本校のテーマは SDGsから 「小さい秋みつけた」

プレゼンコンテストに向けてスタートしたのは2学期末(1/16の本HPをご覧下さい)

有志の中から組織されたメンバーとバックアップメンバーが協力しながらのプレゼンの作成。

その後一次審査を突破し、本日の本番。

午前中の予行練習。立ち位置などを全員で確認しています。

そして13時に開会式

しかし、その間に、実は舞台裏では・・・

予期せぬ不具合を、直前まで調整し続けていました。しかも自らの手で

。

そして、準備万端整い、丸野小が出番を迎えました。

発表及び操作する4名がプレゼン前のインタビュー・・正々堂々と応答しています。

5分間の一発勝負 「小さい秋みつけた」

一人一人が、自らの担当を、これまでの練習の成果を存分に発揮し、見事な、見事な発表を完遂しました。

制限時間ぴったりと言っていい、4分59秒間のプレゼンでした。

そして堂々の

結果でした。表彰状は後日掲載いたします。

そして最後のあいさつと記念撮影。

本当に素晴らしいプレゼンでした。発表態度も取り組む姿勢も素晴らしいものでした。

さすが6年生、丸野小学校の代表です。

この日に向けた、昼休みの練習、原稿作り、みんなの応援・・・

明るく、楽しい、前向きな、そして美しい節分の日になりました。みんなに感謝です。

帰ってきた運動場~疾走(6年生)

1月30日(火)

2学期の10月から実施されていた運動場の整備工事(北門付近の整地や砂場の整備含む)が無事に完了しました。

まだ一部整備部分が残っていますが、大切にそして安全に使用することを条件に入る許可がおりました。

それにともない、校舎と運動場を区切っていた壁もなくなりました。開放感でいっぱいです。

子どもたちも室内の体育や室内での昼休みと制限された中での活動でもやもやしていたかも

約3ヶ月余りの工事でした。

北門からの登校もできませんでした。正門からの全員登校になりましたが、特に大きな問題はありませんでした。

みなさまのお陰です。

工事用のトラックもかなり出入りしていました。ご近所の方には、大変ご不便をおかけしたと思います。ご理解とご協力心より感謝いたします。

そして工事が終わり、この日・・・

「位置について、よーい」「どーん」

1番乗りの6年生が、帰ってきた新しい運動場に飛びだして行きました。

子どもたちには、運動場を駆け回る姿がよく似合いますね。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

丸野小の運動場

今年4月の入学に向けて(6年生と新1年生)そして園との連携

1月26日(金)と1月30日(火)、そして1月31日(水)

「新入学」に向けての説明会が開かれました。

まずは、我らが6年生

1月26日は志和池中学校での親子参加での説明会でした。

今年度も昨年度に引き続き、学校ごとの短時間での説明会そして制服採寸等となりました。

4月入学後は、志和池中学校の1日の流れをのぞいてみると、50分間の授業、給食は35分間での準備~片付け

そして、部活動・・・さらには数学、美術、保健体育、技術・家庭、英語・・教科ごとに代わる先生たち、何よりも、志和池小学校も入学してくるので、友達もふえます。

制服を着ての、さらには自転車による通学・・・生活が大きく変わります。

残り丸野小に登校する日も1ヶ月余り、新しいスタートのための心身の準備が求められる6年生です。

君たちならできます。だいじょうぶです。

その翌週の1月30日(火)には・・・・・

4月から本校に入学してくる新入生のための保護者説明会と体験学習を行いました。

体験学習は1年生の教室で行いました。担当の先生との元気な声のやりとりが聞こえてきました。

さらにその翌日の1月31日(水)

隣接しているマルノキンダーガーデンの年長さんの活動を通じた研究会に参加しました。

そこでは、活発な中にも決まりを守って、最後まで保育士さんの指示を聞くことのできる立派な園児たちを目にすることができて、大変うれしくなりました。4月からこの園児の中の複数のおともたぢが丸野小学校入学してきます。温かくお迎えします。

まってるよみんな

養護教諭。ただいま、研究授業中。(4年生)

1月25日(木)

本校にももちろん養護教諭がいます。児童養護の要として全力で勤務されています。

養護教諭ってそう、保健室の先生のことです。

閲覧されている皆さんも一度は保健室を訪れたことが・・・あるのでは

そうそう、年に数回ある健康診断であったり、おしゃべりや相談にいったり、時には体調不良であったり、ケガで応急処置をしてもらったり、熱を測ったり、様々なことが思い出される・・・かもしれませんね。

養護教諭のお仕事は、多岐にわたります。

健康観察・・・ありましたねぇ。毎朝、担任の先生が名前を呼んだりして返事したりしていませんでしたか?

今は・・・オンラインで保護者からの健康状態の連絡もあり、さらにスマート化されています。

そんな時代のニーズにも対応していくためにも、教員(教諭や養護教諭など)は自分自身の指導力や教職教養、専門の知識を高め、経験を積み、磨き、それぞれの専門の教育や指導に生かしていく研修が計画されているんですよ

そんな、養護教諭の先生も、もちろんですが研修が計画され、その中の一つに研究授業が計画されています。

その模様を写真でお伝えします。

今回は4年生での「命の授業」の様子です。

手作りの教材も掲示しながら

子どもたちや学級担任とともに、いつもの笑顔で、素晴らしい授業を組み立てられました。

今日もまた、本校で信頼される養護教諭が活躍されています。

これからもよろしくお願いいたします。

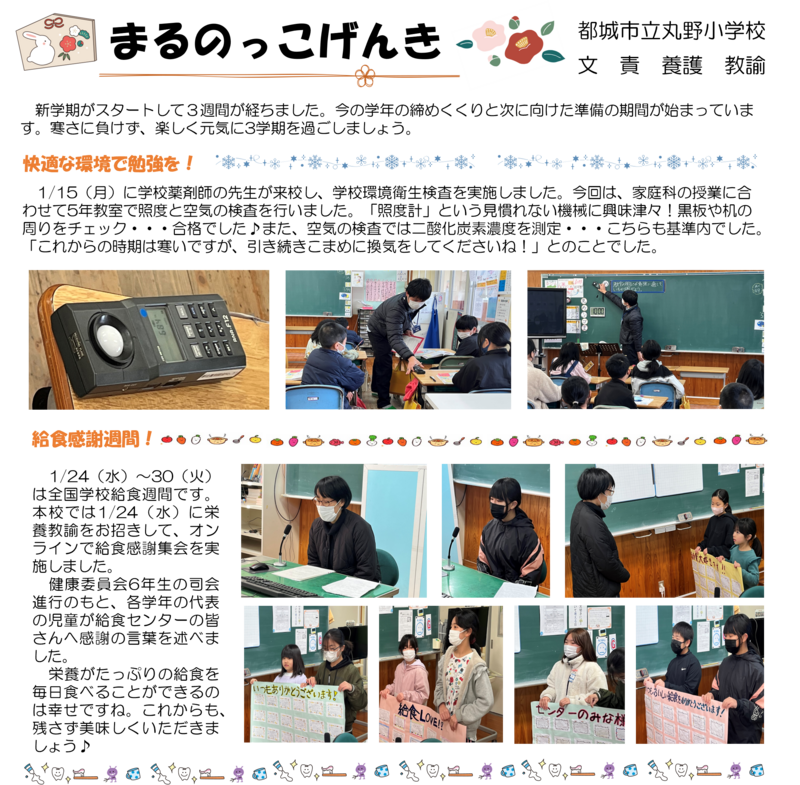

いつまでも心に残っていく学校給食~ありがとうございます

1月24日(水)

定期的に養護教諭から、「まるのっこだより」(保健室便り)が発行されています。

この便りは、保護者向けに安心メールを通じてデジタル配布していますが、今回の「給食感謝」という内容について作成されていたので、紹介もかねてホームページに掲載しました。

この便りでは、日々の児童の安全と健康を守るための取り組みや連絡事項を紹介しています。

便りの文面からは、「学校環境衛生検査」という聞き慣れない言葉も読み取れます。

照度計による教室の明るさも定期的に検査します。

コロナ禍でよく聞かれるようになった二酸化炭素濃度の検査もしました。「異常なし」とのこと。

水道水も毎日検査しているんですよ。安心して利用しましょう。そして換気、手洗い、うがいも忘れずに。

さて「給食感謝集会」。

便りの写真にもありますが、「栄養教諭」の先生を校外からお招きして、学年ごとによるメッセージ授与や感謝の言葉を伝えました。

学校では、給食が給食コンテナ室に届くと、それを4時間目の終了後に、各学年の給食当番が教室まで運び、配膳、そして給食をとり、片付けをしています。マナーもふくめて指導もします。

しかし、その前後には、材料の仕入れや給食センターでの調理、運搬、食器あらいといった、給食にかかわる方が多く存在していることも忘れてはならないですね。

人が健康に、そして楽しく生きていく上で欠かせない「食」。

本市では公立の小中学校では当たり前の「給食」。

しかし、本市の場合、中学卒業後は、食べたくても、時を戻さない限り食することはなかなか難しい「給食」

大人になると、懐かしく思い出す「給食」のメニュー。

先の割れたスプーン。おぼん。給食着。食缶からお椀についでいた配膳。

一つ一つの光景や経験が人の成長と、味覚や記憶に残る、有り難い給食。

「いただきます」&「ごちそうさまでした」

そして、いつも、ありがとうございます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

宮崎県都城市野々美谷町2941番地

電話番号

0986-36-0517

FAX

0986-36-0546

本Webページの著作権は、丸野小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

今〇ら

この〇に入るひらがなはいろいろあるかもしれませんが・・・

① 今さら

この言葉の前に、「もう」をつけると「もう今さら」

あきらめたような、なげやりで、後ろ向きな心が伝わってきそうです。

② 今なら

この言葉の前に、「さあ」をつけると「さあ今なら」

希望とか、期待とか、次につながっていくぞという、どこかがんばってみようという気持ちが伝わってきそうです。

③ 今から

この言葉の前に、「よし」とか「よっしゃぁ」とかをつけると「よし今から」とか「よっしゃぁ今から」

決意とか、勇樹、一歩前にふみだすぞという強く前向きな心が伝わってきます。

新年度です。新しいスタートです。

「今さら」とあきらめるか、「今から」と決めてがんばるか、「今なら」と考えて、ピンチもチャンスとして、あきらめず行動していくか・・・・「今」を大事にしましょう。

そして、「明るく」「楽しく」「前向きな」そして「美しく」そして「感謝」を心に抱き、丸野愛を育んでいきましょう。そのためには健康と安全を第一に、そしていろいろな体験や思い出を家庭や地域で・・・いろいろな場所でつくっていきましょう。

丸野小学校は全力を尽くして参ります。

御理解と御協力を宜しくお願いします。