2023年11月の記事一覧

1年と6年のふれあい遊び

10月に数回、1年生と6年生が昼休みにふれあい遊びをしていました。6年生が1年生とできることを考えて遊びに誘います。6年生と遊べるというだけで1年生は大喜び。

1回目は、手つなぎ鬼です。1年生と6年生が手をつないで鬼ごっこをします。1年生の走力を考えながら手を引く6年生、優しさがあふれています。

2回目は、おなじみのじゃんけん列車でした。先日、児童集会で実施したときは体育館でしたが、やはり運動場だと運動量が違います。列が長くなるとどこが先頭なのか分かりづらく、じゃんけん相手を探すのが大変そうでした。

3回目は、色つけ鬼です。鬼が言った色を見つけて、その色の物にタッチしている間は、鬼は捕まえることができません。これは、ちょっとルールが難しかったようです。みんなが集まったままでしたが、結局ゆっくり話ができるのがうれしかったのか、みんなニコニコでした。

4回目は、なぜか手つなぎ鬼に戻っていました。手をつないだままの追いかけっこが楽しいのでしょうね。

中には、放送塔の影に隠れてゆっくりしている子達もいました。

1ヶ月の間に何度もいっしょに遊べてお互いにうれしかったようです。このときだけでなく、よく6年生の周りに1年生がいる姿を見ます。やさしく遊んでくれることを知っているからでしょう。この1年生が6年生になったとき、1年生と遊ぶ姿が目に浮かぶようです。

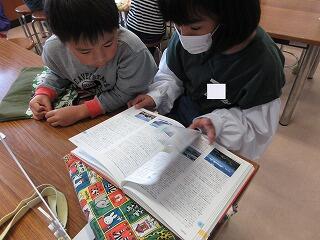

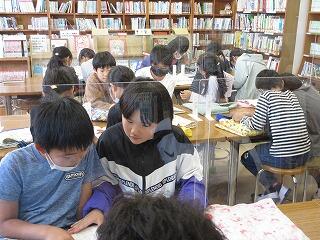

事典のひき方

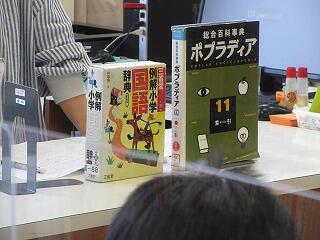

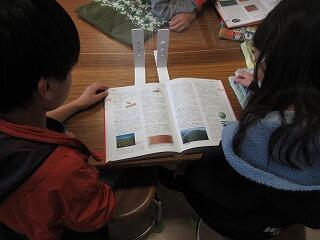

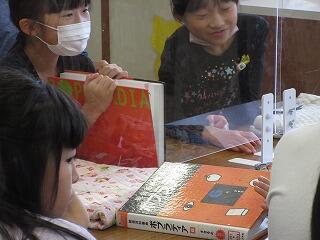

図書室にいる4年生が大きな本を広げて数人でのぞき込んでいます。

開いているのは、事典です。さて、「辞典」と「事典」の違いは・・・?

ということで、図書館サポーターの先生がいろいろ教えてくださいました。

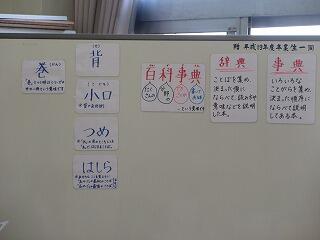

まず、事典に関係するいろいろな名称と意味です。「巻」は、いわゆる1巻、2巻の「巻」です。他にも、「背」「小口」など普段あまり気にしていませんが、事典のいろいろな部分を表す言葉があります。

そして、よく聞く「百科事典」とは、「百・・たくさんの」「科・・分野の」「事・・出来事」「典・・かいてあるもの」のことだそうです。

また、「辞典」は集めた言葉を順番に並べて読み方や意味を書いたもの、「事典」は、集めた事柄を順番に並べて説明したものということです。要は、「言葉」を集めたものと「事柄」を集めたものというのが大きな違いですね。事典の場合、写真が多いイメージがあります。

さて、そんなことより(と言ってはいけないのですが)子どもたちは事典を早く使いたくてたまりません。

基本的な使い方は辞典と同じで、50音に沿って探していきます。ただし、辞典は1冊に全ての言葉が書いてあるのに対し、事典は数巻に分かれています。今回使った事典は11巻に分かれていました。1巻を持っている子のものにはきっと「あ」行の事柄しかなく、10巻を持っている子のものには「ら」行辺りの事柄しか載っていないはずです。

さあ、事典をひくスピードの競争が始まります。しかし、問題を出す方も大変です。

「1巻を持っている人達は、〈アイロン〉を探してください。」

「10巻を持っている人達は、〈ランドセル〉を探しましょう。」

などと、それぞれの巻に合わせた問題を出さないといけないからです。

「それでは、よーい、スタート!」

「先生、見つけました。」

「私たちも見つけました。」

「それでは、見つけた言葉の説明を読んでもらいましょう。」

「はい。〈ドラえもん〉の意味は、・・・と書いてありました。」

という感じで学習は進んでいきました。

ところで、お気付きでしょうか。上の方の文章に、「今回使った事典は11巻に分かれていました。」と書いていたのですが、子どもたちが使っていたのは10巻までで、11巻目はずっと先生の机の上にあったことに・・・。

11巻は、1~10巻に収めてある事柄だけが載っている「索引」の巻になります。11巻で知りたい事柄を探すと、すぐ上の写真の通り、その事柄が何巻の何ページに載っているかだけが書いてあるのです。

ちなみに本校にあるのは15年ほど前に出版されたもので、最新版は12巻まであるそうです。載せるべき事柄がそれだけ増えているということですね。

今回は説明が多く見づらかったかもしれませんが、4年生の事典のひき方の学習の様子をご紹介しました。

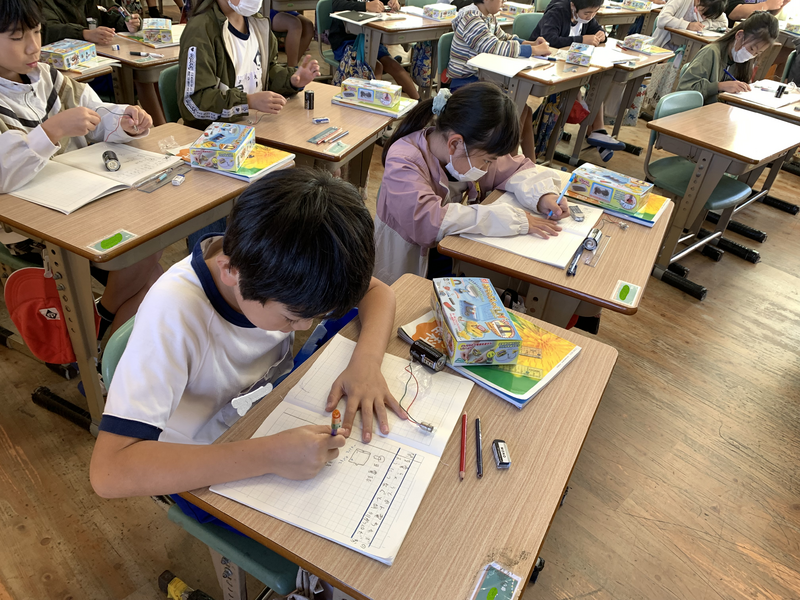

3年生理科 『電気で明かりをつけよう』

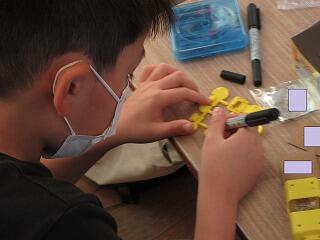

3年生では、理科の新しい単元『電気で明かりをつけよう』の学習が始まりました。

この学習では、豆電球や乾電池を使って電気をつけたり、電気を通す物や通さない物を探したりする活動を行います。

先週、実験キットを配って説明をしている時から目をキラキラさせて

「早く実験がしたいです!」とやる気満々の様子でした。

まずは、名前を書きます。

細かい部品一つ一つにも書いておかないとなくなってしまったら楽しい実験ができないので、みんな真剣そのものです。

「よーし、全部書いたぞ。元通り、しっかり片付けよう。」

そして、本日の学習では、ソケットに豆電球を入れて、銅線をどのように乾電池につなぐと明かりがつくのか実験しました。

特にヒントもなく、「色々試しながらやってみよう」とだけ指示をして、実験を始めると、

「えー!」「どうやるの?」「つかない!!」という声が多かったのですが、

次第に、「ついた!!」という声が上がってきました。

どのようにつないだ時に明かりがついたか、どのようなつなぎ方のときは明かりがつかないのか、図や説明をノートに書き込んでいます。

次は、ソケットから豆電球を外して、【銅線1本】【豆電球】【乾電池】の3つだけで明かりをつけるにはどうすればよいか実験しました。

これがなかなか難しい。豆電球に銅線を巻きつけてみたり乾電池に豆電球をつけてみたりと試行錯誤を繰り返し実験を行っていました。口々に「難しいなあ」と言いながらも、その顔はとても楽しそうでした。

数分後、『ついたー!!』と嬉しそうな声が。

次回は、本日の実験を考察し、どのようなつなぎ方をすれば明かりがつくのかまとめます。実験を通して、しっかりと知識として身に付けてほしいと思います。

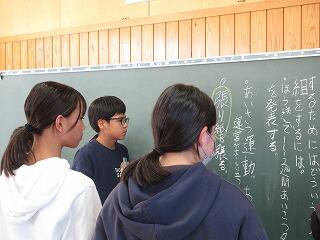

委員会活動

本校では、5・6年生が委員会活動をがんばっています。

イチョウの大木の下でほうきを使っていたのは、美化委員会です。少し風が吹くと、イチョウの葉がひらひら舞い落ちてくるので、朝のボランティアと合わせて毎日がんばってきれいにします。集めた葉などは、大きなフレコンバッグに入れていきます。

次は、体育委員会です。同じようにほうきを持っている子がいますが、こちらはかがやきハウス(体育倉庫)の中をきれいに掃いているところです。空気入れを持って歩いている子もいます。ボールをチェックして抜けていた空気を入れてくれたようです。おかげ様で体育の時間にすぐに使うことができます。

運営集会委員会は、11月に行われる小中あいさつ運動に合わせて、自分たちはどのような取組をしていくか相談中です。全校に呼びかけるとともに、まずはお手本となってあいさつをがんばってくれることでしょう。

栽培委員会は、花の植え替えをした鉢を並べるために移動しています。せっかくきれいな花鉢を持っていたので、集合写真を撮らせてもらいました。今の季節は夏の花が元気が無くなり、冬の花はまだ育っていないので学校がさびしくなりがちですが、少しでもきれいな花を集めて植え替えてくれているおかげで、学校が華やかになります。

放送委員会は、早口言葉の練習中。時々言い間違えて笑ってしまったりしていましたが、口がうまく動くようにいろいろな早口言葉を練習していました。はっきり話すことで、伝えたい内容がしっかり全校に届きます。

活動場所が近かったので、写真がかぶってしまいました。

図書委員会は学級文庫の本が破れ足り汚れたりしていないかチェックしています。破れた本は、図書室に運んで図書館サポーターの先生などに修理してもらいます。

給食委員会はお盆ふきや台ふきを洗うためのバットをたわしを使ってきれいに磨いてくれています。

意識しないと気付かないような活動も多いですが、こうした5・6年生のおかげでみんな学校生活を気持ちよく過ごすことができるのです。下級生もその姿を見習って、自分にできることをがんばっていってくれることを期待しています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 | 28 | 29 1 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 1 | 19 | 20 | 21 1 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。