トップページ

2021年11月の記事一覧

持久走大会がんばりました!

11月26日に校内持久走大会が実施されました。雲一つない青空で最高の天気でした。思えば、運動会、修学旅行、宿泊学習、遠足とずっと天気に恵まれています。私が晴れ男と言いたいところですが、子供たちが日ごろから様々なことに一生懸命に頑張っているご褒美なのでしょう。ホントに清々しい天気でした。しかし、天気以上に子供たちの頑張りは清々しさを超え、感動がたくさんありました。それでは、持久走の名場面を写真で紹介します。写真を見ると、今でも感動がよみがえってきます。

<1年生女子のやる気満々スタートシーンです>

<1年生男子のロケットスタートシーンです>

<2年生女子の粘り強い力走シーンです>

<2年生男子の振り返りデッドヒートシーンです>

<3年生女子のぐんぐん快走シーンです>

<3年生男子の猛ダッシュシーンです>

<4年生女子の力を振り絞り力走するシーンです>

<4年男子の激しい抜き合いのシーンです>

<5年女子の集団での競り合いシーンです>

<5年男子の力強くぐんぐんスピードアップするシーンです>

<6年女子の激しい並走のシーンです>

<6年生男子の躍動する見応え十分力走シーンです>

今年の持久走大会も全員が見事完走しました。最後までやりきることの大切さ、互いに励まし合うことの大切さも学んでくれたと思います。

保護者の皆様、寒い中、早朝より応援ありがとうございました!

<1年生女子のやる気満々スタートシーンです>

<1年生男子のロケットスタートシーンです>

<2年生女子の粘り強い力走シーンです>

<2年生男子の振り返りデッドヒートシーンです>

<3年生女子のぐんぐん快走シーンです>

<3年生男子の猛ダッシュシーンです>

<4年生女子の力を振り絞り力走するシーンです>

<4年男子の激しい抜き合いのシーンです>

<5年女子の集団での競り合いシーンです>

<5年男子の力強くぐんぐんスピードアップするシーンです>

<6年女子の激しい並走のシーンです>

<6年生男子の躍動する見応え十分力走シーンです>

今年の持久走大会も全員が見事完走しました。最後までやりきることの大切さ、互いに励まし合うことの大切さも学んでくれたと思います。

保護者の皆様、寒い中、早朝より応援ありがとうございました!

0

人権集会

人権とは「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」と世界人権宣言はうたっています。本校でも、全教育活動を通して人権についての正しい知識を身に付け、人権を尊重する意識や態度を育成し、実践力を養うことに努めています。

今日の全校集会では、12月4日から10日までの「人権週間」に合わせて人権に関する集会を行いました。

集会では、人権教育を担当している先生からお話がありました。

お話の内容は、具体的な学校での場面を紹介し、お友達の気持ちを考えるものでした。子供たちは真剣に話を聞き、人として幸せになる権利に意味について深く考えているようでした。

本校の校訓「五気」にも、「気配り」という相手の気持ちを考え、行動として移すことを大切にした目標を掲げています。今後も人権教育の推進を図りながら、お互いを尊重し合い、共に成長し合える子供たちの育成に尽力していきたいと思います。

今日の全校集会では、12月4日から10日までの「人権週間」に合わせて人権に関する集会を行いました。

集会では、人権教育を担当している先生からお話がありました。

お話の内容は、具体的な学校での場面を紹介し、お友達の気持ちを考えるものでした。子供たちは真剣に話を聞き、人として幸せになる権利に意味について深く考えているようでした。

本校の校訓「五気」にも、「気配り」という相手の気持ちを考え、行動として移すことを大切にした目標を掲げています。今後も人権教育の推進を図りながら、お互いを尊重し合い、共に成長し合える子供たちの育成に尽力していきたいと思います。

0

フッ化物洗口が始まるよ

新型コロナウイルス感染防止としてストップしていた「フッ化物洗口」が始まります。フッ化物洗口とは、フッ化物水溶液を用いてブクブクうがいを行い、歯のエナメル質表面にフッ化物を作用させて、虫歯を予防するものです。

今日は来週からのスタートに向けて、まずは水を使っての練習を行いました。

練習直前の様子です。1年生は初めてなので何をするのかなあと緊張しているようです。

さすが2年生です。下を向いて口の中をグジュグジュと上手に洗口しています。

むし歯予防!頑張っていきましょう!

今日は来週からのスタートに向けて、まずは水を使っての練習を行いました。

練習直前の様子です。1年生は初めてなので何をするのかなあと緊張しているようです。

さすが2年生です。下を向いて口の中をグジュグジュと上手に洗口しています。

むし歯予防!頑張っていきましょう!

0

うさぎさんとふれあい

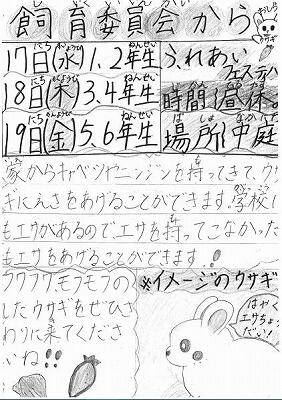

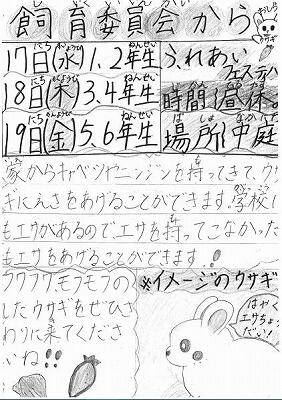

今週の水曜日から3日間、飼育委員会が企画したふれあいフェスティバルを実施しています。ふれあいフェスティバルとは、本校で飼育しているウサギとふれあう催しです。その案内プリントが以下です。

委員会の子供たちの企画・運営で行っていますが、大変好評のようです。

柵を作って、遠くからでもエサをあげられるようにしました。うさぎさんもなかなか気づいてくれないようです。

うさぎさんも、じっと見つめられ、なんだか緊張しているように見えます。

3人で3羽の夢のスリーショットです。ふだんからおいしいエサをたっぷりあげていますので、体ががっしりして大きなうさぎさんたちです。

飼育委員会の仕事もなかなかできないことが多かったので、自分たちで企画した催しに委員会児童も大喜びでした。

委員会の子供たちの企画・運営で行っていますが、大変好評のようです。

柵を作って、遠くからでもエサをあげられるようにしました。うさぎさんもなかなか気づいてくれないようです。

うさぎさんも、じっと見つめられ、なんだか緊張しているように見えます。

3人で3羽の夢のスリーショットです。ふだんからおいしいエサをたっぷりあげていますので、体ががっしりして大きなうさぎさんたちです。

飼育委員会の仕事もなかなかできないことが多かったので、自分たちで企画した催しに委員会児童も大喜びでした。

0

お・は・し・もを守って避難しよう

本日2校時に避難訓練を実施しました。想定は地震です。

タイトルの「お・は・し・も」は、避難中に気を付けるポイントとして子供たちに指導している内容の頭文字です。

「お」おさない 「は」走らない 「し」しゃべらない 「も」もどらない

頭をランドセルで覆い、素早く避難しています。全学年が避難完了するまで3分48秒でした。できる限り迅速に身の安全を確保することが大切ですので今後もこのような訓練を設定していきたいと思います。

ところで、今回の訓練では例年と違い、高崎消防署の方にご協力いただきました。まず訓練前に避難経路の相談をしました。現在想定している避難経路の安全性・妥当性についてです。消防署の方からは、ここが絶対安全と決めつけるのではなく、様々な経路を想定することが大切であるとアドバイスをいただきました。つまり地震の場合は想定していた経路が損壊等で通れないなど、様々なことが考えられるということです。そこで、今回の訓練では、職員が経路の安全確認をして情報伝達するという場面も設定しました。

そして今日、消防署の方に避難訓練の様子を見ていただき評価していただいたのです。訓練中は職員も子供たちを誘導しているので客観的な評価ができないからです。消防署の方からは、「概ねできています。今後はできるだけ建物内での移動距離を減らし、早く外に出てください」などアドバイスをいただきました。

子供たち以上に職員にとっても勉強になった訓練でした。今後、しっかりと改善策を講じ、子供たちの命を守る避難ができるようにしてまいります。

最後に地震はいつ、どこで起きるか分かりません。もし自宅にいるときに地震が起きたら・・・などお話されておくとよいかと思います。

今日は避難訓練の話題でした。

タイトルの「お・は・し・も」は、避難中に気を付けるポイントとして子供たちに指導している内容の頭文字です。

「お」おさない 「は」走らない 「し」しゃべらない 「も」もどらない

頭をランドセルで覆い、素早く避難しています。全学年が避難完了するまで3分48秒でした。できる限り迅速に身の安全を確保することが大切ですので今後もこのような訓練を設定していきたいと思います。

ところで、今回の訓練では例年と違い、高崎消防署の方にご協力いただきました。まず訓練前に避難経路の相談をしました。現在想定している避難経路の安全性・妥当性についてです。消防署の方からは、ここが絶対安全と決めつけるのではなく、様々な経路を想定することが大切であるとアドバイスをいただきました。つまり地震の場合は想定していた経路が損壊等で通れないなど、様々なことが考えられるということです。そこで、今回の訓練では、職員が経路の安全確認をして情報伝達するという場面も設定しました。

そして今日、消防署の方に避難訓練の様子を見ていただき評価していただいたのです。訓練中は職員も子供たちを誘導しているので客観的な評価ができないからです。消防署の方からは、「概ねできています。今後はできるだけ建物内での移動距離を減らし、早く外に出てください」などアドバイスをいただきました。

子供たち以上に職員にとっても勉強になった訓練でした。今後、しっかりと改善策を講じ、子供たちの命を守る避難ができるようにしてまいります。

最後に地震はいつ、どこで起きるか分かりません。もし自宅にいるときに地震が起きたら・・・などお話されておくとよいかと思います。

今日は避難訓練の話題でした。

0

学校行事

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 1 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 1 | 11 1 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

訪問者カウンタ

8

0

1

0

4

2

都城市立高崎小学校

〒889-4505

宮崎県都城市高崎町大牟田1179番地1

電話番号

0986-62-1207

FAX

0986-62-1238

電話番号

0986-62-1207

FAX

0986-62-1238

e-mail address

本Webページの著作権は、都城市立高崎小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。