学校からのお知らせ

感謝集会

昨日、感謝集会を行いました。日頃、お世話になっている地域の皆様に感謝の気持ちをお伝えする会です。

今回は「学校運営協議会」「学校支援ボランティア」「読み聞かせボランティア」「見守り隊」の合計15名の方がお越しくださいました。代表して「学校運営協議会」の委員長さんに話をしていただきました。

次に、6年生が全校児童を代表して感謝の気持ちをお伝えしました。

お礼の言葉が終わると、お越しくださった皆様に鉢植えの花をプレゼントしました。この花は子どもたちが秋からずっと水や肥料をあげて心を込めて育ててきたものです。喜んでくださるとうれしいです。

最後に、校長先生が改めてお礼を述べました。

今回来てくださったのは、子どもたち(学校)がお世話になっているうちのほんの一部の方々です。本当にたくさんの方々のお世話になりながら学校は成り立っているのだと感じます。これからも子どもたちを優しくそして時には厳しく見守っていただけると有り難いです。

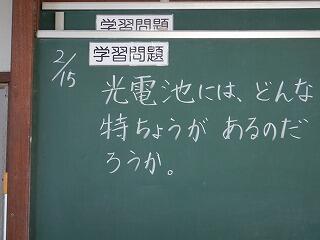

理科の授業 6年 発電と電気の利用

6年生は光電池を使った学習をしています。

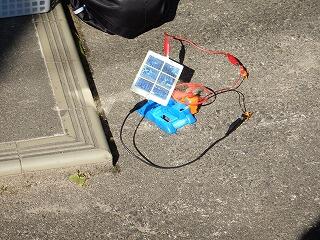

この日は、上のような学習問題の答えを探るため、プロペラのついたモーターを光電池につなぎ、光が当たるとプロペラはどのように回るか実験していました。

みんな思い思いの場所に自分の光電池キットを置いて実験しています。ダンボールの板で光電池の一部を隠してプロペラの回るスピードを確かめているようです。

しばらくすると全員体育館近くに集まりました。鏡を使って日光を集めて光電池に当ててみることにしたようです。3年生のときに、日光を重ねるとより明るく温度が高くなることは学習しています。光電池はより強い光を当てると発電力が上がるのでしょうか。

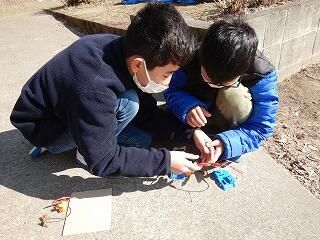

みんなで実験した後はまた個人の活動に戻りました。プロペラが回らなくなると、「どうしたんだー?」と友だちといっしょに原因を探っていました。

これからまだまだ実験が続きます。楽しみながら新しい発見をしていくことでしょう。

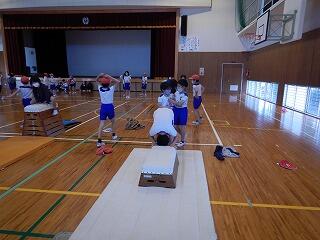

3年 体育(跳び箱)

3年生が体育で跳び箱を練習していました。

跳び箱の向きや高さを変え、自分のチャレンジしたい跳び箱が選べるようになっています。

手をしっかりついて体を支えることができると安心して跳べますが、言うのとするのとでは全然違います。何度も何度も練習して少しずつコツをつかんでいきます。

跳び方がだんだん上手になっていきます。腕でしっかり体を支えているのが分かります。気持ちいいでしょうね。

跳ぶだけではなくて、台上前転を練習している子もいました。この技もしっかり腕を伸ばしておへそを見るように頭を中に入れてから回らないと回り終わった後、おしりが跳び箱から大きくはみ出してうまく着地できません。

しっかりがんばってね。

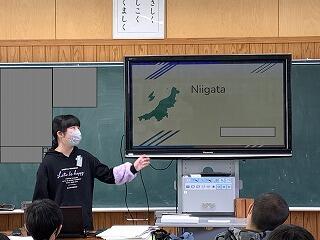

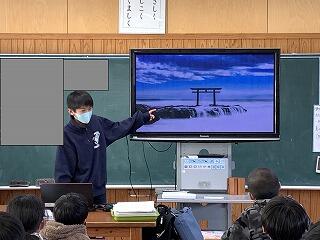

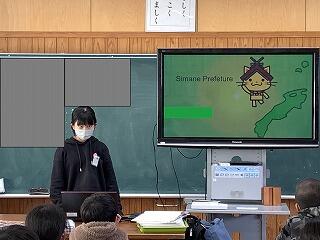

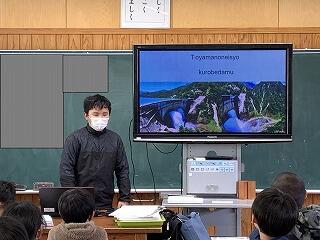

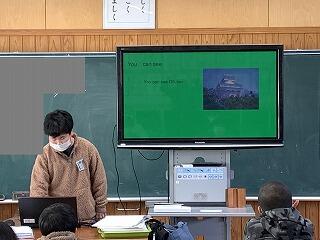

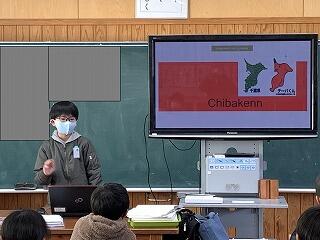

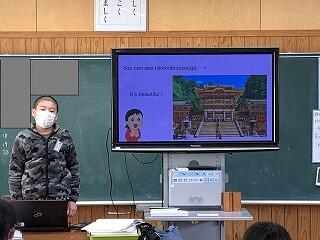

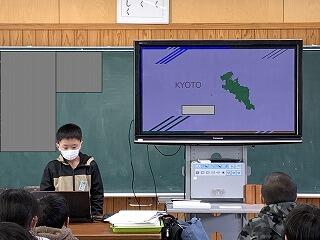

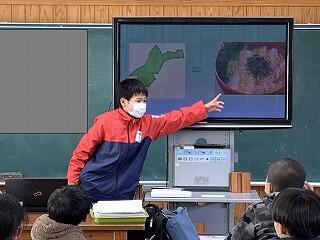

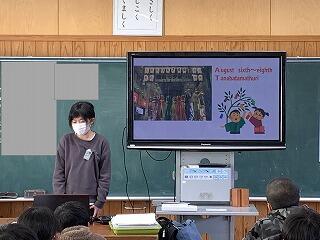

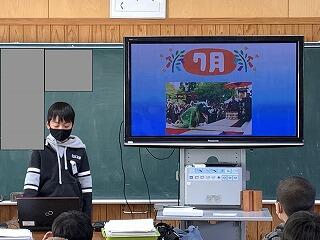

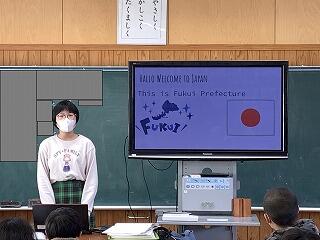

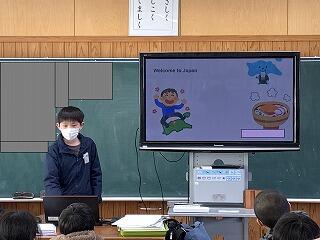

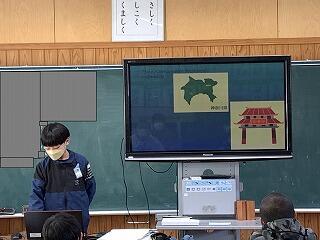

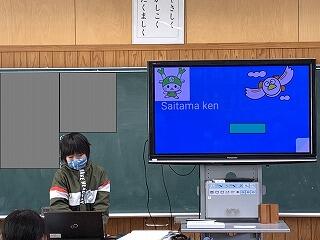

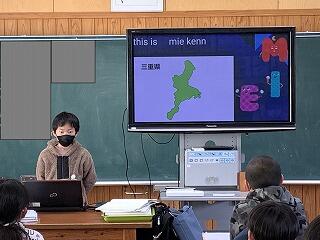

外国語科(5年)

今日の外国語科の学習で、5年生は各都道府県の観光地や名物、グルメについて調べたことをパソコンでプレゼンを作って発表していました。

きっと発表するために何度も台詞を練習したのでしょう。ただでさえ緊張するプレゼンを使った発表を英語で行うのはドキドキしたでしょうが、なかなか余裕のある表情で発表する子が多かったです。

それぞれの県の特徴が分かるような絵や写真を選んでいます。

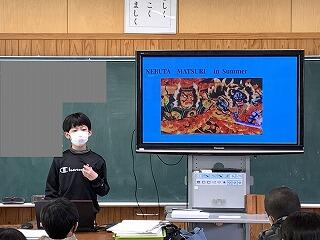

さて、上の写真はどこの県でしょうか。このちょっと怖い感じは・・・ ねぶた祭で青森県でしょう。

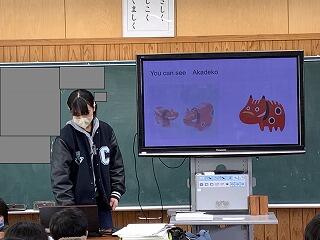

「赤べこは知っているけど、さて何県だったかな」などと考えながら見ていると面白いですね。

形を見て分かるようであれば、かなり知識が豊富ということになるでしょう。都道府県の勉強をしている5年生ならさっと答えられるかもしれません。このように、英語や都道府県の特徴などいろいろと関係づけながら覚えると案外覚えやすいのかもしれませんね。

1年の体育の様子

先日、次年度の新入生の保護者説明会がありました。1年生も入学してから10か月が経ち、あと2か月もすると2年生です。少し時間をさかのぼって、1年生の体育の様子をご紹介します。

10月の体育の準備運動の様子です。準備運動は大事、しっかり足の曲げ伸ばしをしています。

これは、体全体を使ったじゃんけんのようです。グーなのか、パーなのか、チョキなのか相手に分かるように大きな動きで表現します。

11月初めの様子です。動きも何となくさまになっています。1対1だったり数人でやってみたりと少しレベルが上がっているようです。表情もいいですね。

この日は、タイヤ跳びにも挑戦していました。しっかり手をついて、「よいしょ。」

12月には、長縄もやっています。1年生だけど回る縄に入るタイミングをつかめるようになっています。

もうすぐ入ってくる新しい1年生に教えられるようになるといいですね。

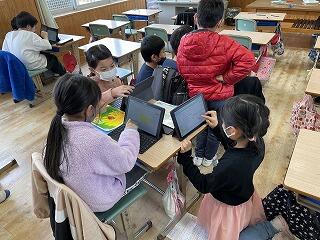

学習発表会の準備

3年生が参観日の学習発表会の準備をしていました。あまり詳しくお知らせすると、発表会の楽しみがなくなるので大まかにお知らせします。

運動場では、体育関係の発表をする子たちがサッカーのパスの練習をしています。一人がその様子を撮影しているようです。パスし合う子の距離が近すぎるとパスしにくいけど遠すぎると画面に入りきらなくなるというジレンマに陥ります。

こちらは鉄棒です。どんな技を披露するのでしょうか。撮影が終わると記録した映像を2人でチェックして相談していました。

縄跳びをひたすら練習している子もいました。まだ撮影する段階ではなかったのでしょう。自分のペースでみんながんばっています。

教室では、タブレットとにらめっこしながら発表内容をまとめています。理科や図工、外国語について発表する班もあるようです。

24日の参観日に向けて、発表会の準備は続きます。

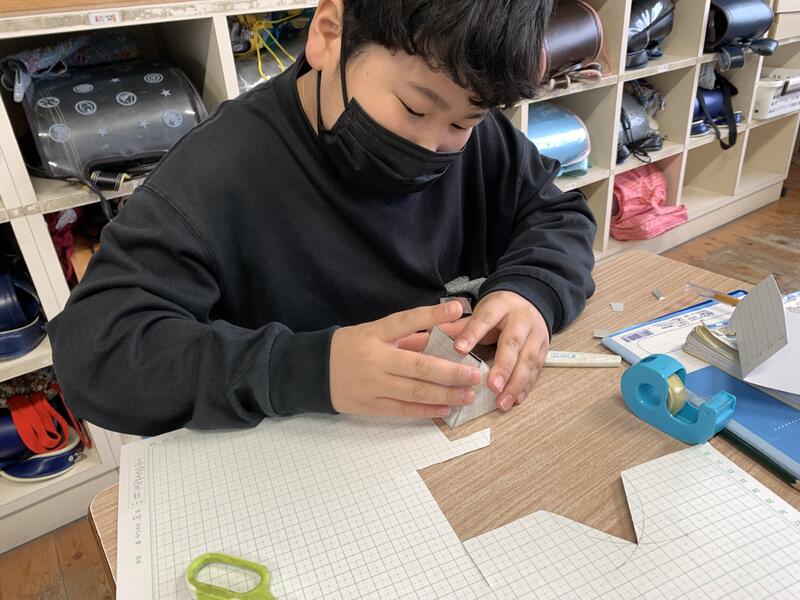

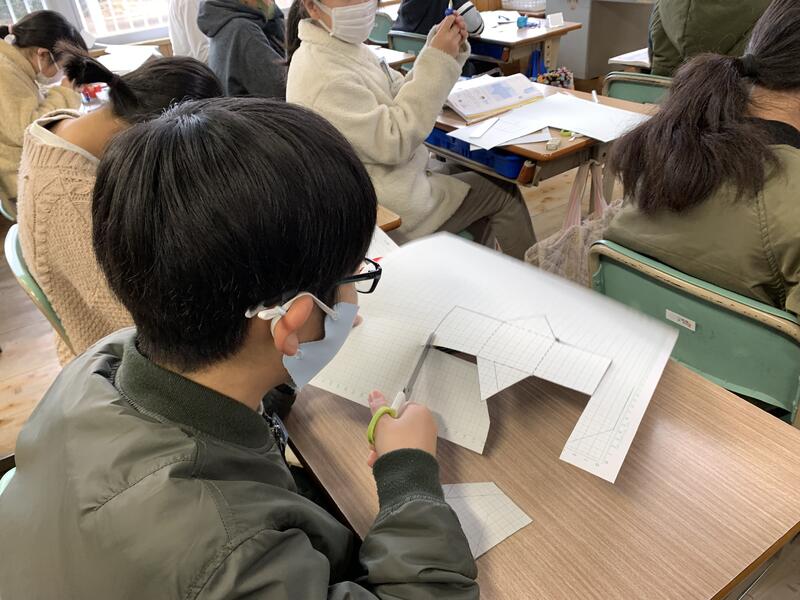

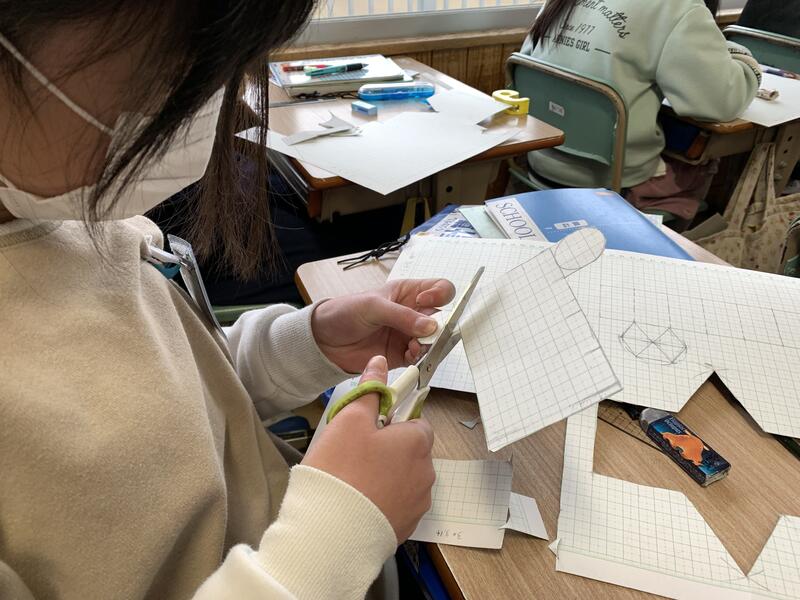

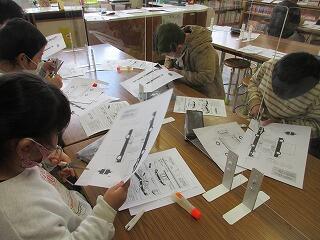

5年生算数「角柱と円柱」

現在、5年生の算数科では「角柱と円柱」の学習を行っています。

学習も終盤に差し掛かり、角柱と円柱の展開図をかく学習に進みました。この学習では、展開図をかき、その図を切り取って立体を作成する活動を行いました。

まずは角柱の作成です。

今回は三角柱を作成しました。

方眼紙にコンパスを使って正三角形をかき、側面との長さを合わせて展開図をかきます。

展開図がかけたら、切り取って組み立てます。

ぞくぞくと完成し、嬉しそうに担任へ報告していました。中には「長さを間違えた!」と組み立てている最中に気付いた児童もいて、余った紙でもう一度作成していました。

次の日は、円柱を作成しました。

まずは円柱の側面の横の長さを計算で求めることを確認してから作成しました。

2日間の学習でたくさんの立体が出来上がりました!

近年は、パソコンを使って学習することも多くなってきましたが、児童の真剣な様子を見て、切ったり貼ったりすることも大切な活動だと改めて感じされられました。

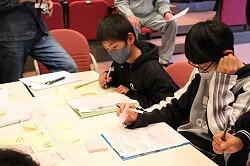

弥五郎塾~山之口未来創造塾~

2月7日(火)に山之口シルバーヤングふれあいの里で「弥五郎塾(山之口未来創造塾)」が行われました。

「弥五郎塾」は、山之口まちづくり協議会の事業の一つで、まちづくり協議会の皆さんと山之口地区小・中学校の児童生徒が、山之口の現在や未来について語り合う座談会です。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、3年ぶりの開催となりました。山之口小学校からは、6年生代表児童8名が参加しました。

「弥五郎塾」では、テーマ「笑顔あふれる住みよいまち(山之口)づくり」をもとに、6つの班に分かれて、ワークショップ形式で意見交換しました。まず、各班で地域や学校のよさ、課題について意見を出し合いながらグルーピングして、よさを生かすために、また、課題を解決するためにどんな取組が必要か、意見を出し合いました。

その後、全体で各班の意見を共有し、テーマの実現に向けて、地域と児童生徒が協力して取り組むべきことについて話し合いました。話合いでは、各学校で取り組んでいる伝統芸能伝承活動を他の学校も見て知ってもらうことの大切さや山之口の豊かな自然を守ったり、多くの人に知ってもらったりするための具体的なアイデアが出されました。

これから山之口の未来を担う子どもたちにとって、地域の方々と交流しながら、自分たちの故郷である山之口について一緒に考える中で、地域の方々の故郷に対する熱い思いに触れたり、自分たちが地域の方に支えていただいていることを実感したりする機会となりました。

また、話合いでは、中学生が主体となって活動してリードする姿が多く見られ、小学生6年生にとっては4月からの中学校生活に向けて、先輩から多くのことを学ぶ機会となったと思います。

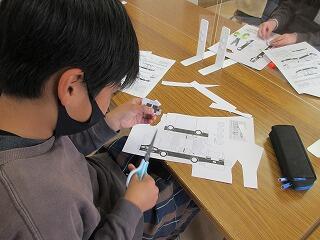

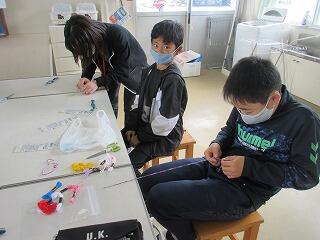

クラブ活動(室内)

先日の室内のクラブ活動の様子です。

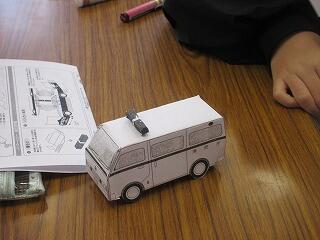

カルチャークラブは、ペーパークラフトに挑戦。1枚の紙から動物や建物などを作り出します。

まずは、線に沿ってはさみを入れ、形を切り出します。紙をあっちに向けたりこっちに向けたりしながら細かい作業をしていきます。切り終えたら、山折り谷折りに気を付けながら折り目を付けていきます。最後に、のりしろにのりを付けて貼り合わせると完成です。

出来映えは?きちんと折り目を付けてのり止めしたので、形がしっかりしています。みんななかなかの出来です。

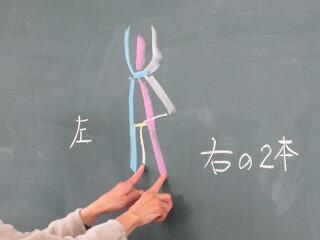

一方、手作りクラブでは先生が何やら説明をしています。刺繍糸を使って三つ編みをするようです。

糸の端を結んで、3本の糸を順に織り込んでいくときれいな模様の紐ができます。初めての体験でどの糸をどこにやればいいのか頭がパニック。でも、やったことがある子もいたようで、上手な子の編み方を見せてもらったり丁寧に教えてもらったりしながらどうにかこうにか作業を進めていきます。異学年で行うクラブ活動のよさですね。しかし、あまり速く作業しようとすると模様がおかしくなったり糸が絡まったりするので大変です。

慣れている子はきれいな模様の紐を編み上げました。初めての子には難しかったようですが、糸はまだまだたくさんあります。やり方を覚えればいつでもどこでもできるので、きっとみんなきれいな紐が編めるようになるでしょう。

さて、本年度のクラブ活動の時間も残りわずか。最後まで楽しく活動できるといいですね。

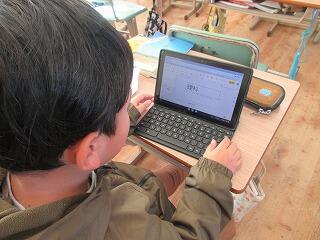

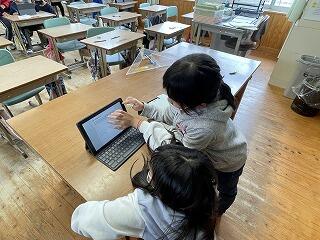

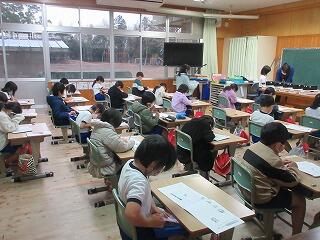

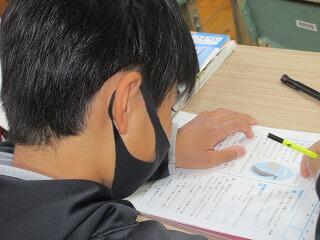

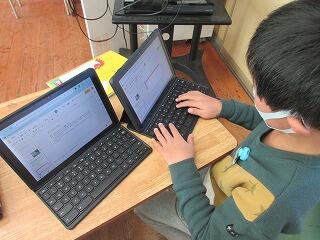

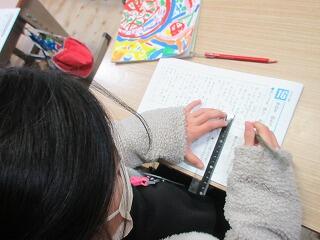

学力アップタイム

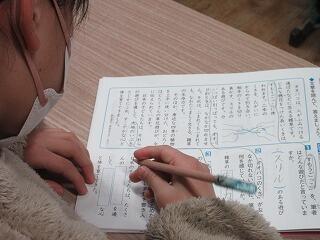

山之口小では、朝の時間に週1回程度「学力アップタイム」を設定して文章の読解力の向上に取り組んでいます。

まず、20分の時間のうち5~10分で問題を解きます。速く解く力をつけることも目的の一つです。

「キーワードに印を付ける」「上の文と下の問題文の関連するところを線でつなぐ」など、問題を解くために大切なことは年度当初に確認しています。子どもたちは、それをしっかり意識しながら問題を解いているようです。指差しながら書いてあることを確認している子もいました。このような姿勢が習慣化されると勘違いなどによるミスが随分減ると思います。

問題を解く時間が終わると、残りの時間で〇付けをします。正答か誤答かだけでなく、どのようなことに気を付けて問題を解けばよかったのか担任が解説をしていきます。例えば、上の写真は、「書き抜きましょう」という問題についての解説をしている様子です。「書き抜く」の場合、上の文章のとおり書かなくてはなりません。点(、)や丸(○)が抜けていたり、漢字で書いてあるところをひらがなで書いてしまったりするだけで誤答になります。そのような子どもたちがあまり意識していないところを担任といっしょにしっかり確認していきます。

せっかく読み取る力はあるのに注意不足で間違えてしまうのはもったいないです。子どもたちが、「しっかり問題文を読んでおいて良かった」「線を引いていたから見直しをするときに役に立った」と実感してくれるとうれしいです。

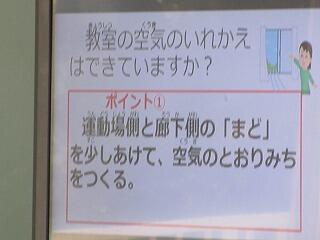

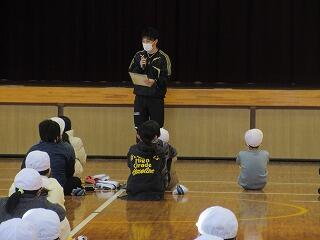

全校集会

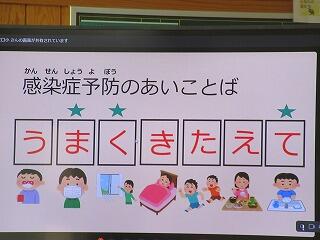

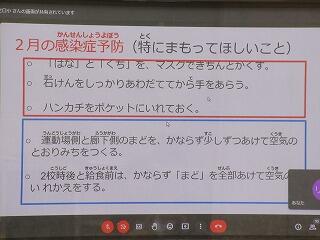

2月の全校集会は、保体部が担当でした。

この時期、新型コロナだけでなくインフルエンザにも注意が必要です。そこで、感染症予防のための話がありました。合い言葉は、「う」「ま」「く」「き」「た」「え」「て」です。

子どもたちは今回もしっかり聞いています。

具体的な説明の後、「特に守ってほしいこと」が示されました。

「はい、がんばります。」と手をあげて答える子、心の中でしっかり考えている子、いろいろいるようです。

3学期もあと2か月弱、最後までみんなで元気に過ごしましょう。

集会の後、表彰がありました。

まず、都城・三股地区の「小学校書写展」入賞者の表彰です。本校からは、特賞が1名、金賞が1名、銀賞が2名選ばれました。かなりの好成績です。

もう一つは、「未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール」の受賞者表彰です。なんと保安庁部長賞でした。

ちょっと緊張していますが、表彰の後はうれしそうなはずかしそうな何とも言えない笑顔を見せてくれました。

表彰された皆さん、本当におめでとうございます。

クラブ活動(スポーツクラブ編)

2月1日にクラブ活動がありました。

今日は、スポーツクラブの活動をお知らせします。

今回のクラブでは、けいドロと缶蹴り、鬼ごっこの3種類を行いました。

強風が吹き荒れる中ではありましたが、子どもたちは元気に活動しました。

最後の鬼ごっこでは、先生も参加して活動をしました。

これからもけがなく楽しく活動してほしいと思います。

他のクラブもそれぞれ特徴のある活動をしています。その様子も近日ご紹介します。

給食ありがとう

昭和25年度に1月24日から1月30日までを全国学校給食週間とすることが決められました。70年ほど前の話になります。学校給食の歴史はすごいですね。

さて、先日、「給食ありがとう」という題材で、3年生の研究授業がありました。

山之口学校給食センターの栄養職員の先生が来られて、担任といっしょに授業を進めてくださいました。

まず、給食センターの皆さんがどのような仕事をされているか紹介されました。その後、普段食べている給食についてクイズを解きながら考えました。

「3年生の給食に出る御飯の適量は?」A・B・Cの3択です。正解は、けっこうな量でした。

子どもたちは育ち盛り。健康な体づくりにはやはり十分な栄養が欠かせません。どんな食べ物がどんな働きをするのか説明を聞きながら確かめます。

給食の大切さが分かったところで、給食に関する自分の課題(好き嫌いなど)に対してどのような努力をするか一人一人が考えてみました。

栄養職員の先生が子どもたちの様子を見て、いろいろアドバイスをしてくださいます。

プリントを見ると、「苦手なものも2口は食べます。」「苦手なものから食べます。」など、がんばろうという気持ちが感じられる意見がたくさん書いてありました。

さあ、あとはこれらのことを実践していくことが大切です。食に関する興味・関心が高まってくれることを願っています。

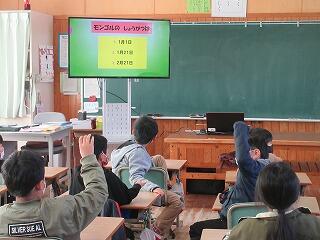

国際交流学習

先週、市役所に勤務されているモンゴル出身の国際交流員の方が本校の1年生と2年生にモンゴルのことを教えに来られました。

まずは、2時間目に1年生教室に来られました。大型テレビを使ってモンゴルのことをクイズを交えながら説明して下さいます。

「問題」

モンゴルに多い動物は何でしょう。

「答え」

馬・牛・羊・山羊とこの辺りは何となく分かるのですが、もう1種類。写真にあるとおり「ラクダ」だそうです。

(何となくモンゴルは草原という印象があるのですが、砂漠もけっこう広がっているのですね。)

その5種類の動物たちが動画の中でモンゴル語で歌いながら踊っていました。当然何を言っているのか全く分かりませんでしたが、子どもたちは食い入るように見ていました。

モンゴルの遊びの紹介もあり、そのうちの一つを実際にやってみました。初めは戸惑っていた子どもたちも何となくルールをつかみ、2人一組で楽しんでいました。

最後に、感想や御礼を言って活動が終わりました。

あれあれ?授業は終わったのにみんなもっと話したいみたいで、2年生教室までぞろぞろとついて行きました。

あっという間に友だち気分です。

3時間目は、2年生です。やっぱりクイズを交えながらの活動ですが、1年生向けとは違う問題もいろいろありました。

「問題」

モンゴルの正月はいつでしょうか。

答えは、2月21日だそうです。正月は、たくさんの親戚の家を巡る習慣があるそうで、迎える方はごちそうを振る舞います。

写真にあるのは中に羊の肉を入れた小籠包みたいなものです。正月に来る人達がたくさん食べられるよう1000個も作って冷凍して準備しておくのだそうです。

2年生もたくさんのことを教えてもらいました。しっかり感想や御礼を言って活動を終えました。

モンゴルは広い国土に340万人の人が住んでいるそうです。草原が広がりのんびりした印象のモンゴルですが、首都のウランバートルは、鉄道などが整備されていないため、車社会でいつもものすごい渋滞が発生しているそうです。これも意外でした。

3年生(体育)

3年は、本校で唯一2学級に分かれている学年です。人数は多いですが、体育は学年いっしょに実施しています。

準備運動の後は、縄跳びです。自分にどんな技ができるか、どんな技の力を伸ばしたいか意識しながら練習します。記録が伸びるとカードに記録します。

「交差跳びが難しい。」「二重跳びが10回できました。」「もう少しなんだけどなあ。」

といろいろなつぶやきが聞こえます。

1組は、長縄の練習を始めました。長縄は入るタイミングをつかめるようになるまでが大変です。まずは、「綱をよく見て追いかけるように入れるようになること」、次は、「前の人の動きを見てついて行くようにして入れるようになること」というふうにレベルが上がっていきます。両足で跳んでしまうと跳んだ後の1歩目が遅れてしまいますが、慣れてきたら走り抜けるようにして跳べるようになります。

2組は「用具を用いたいろいろな動き」の学習をしています。今回は棒を使った動きのようです。相手の様子を見ながら怪我をしないように気を付けて押したり引いたりしています。肩に担いでひねるような動きをしている子もいます。棒1本でいろいろな運動ができるものですね。

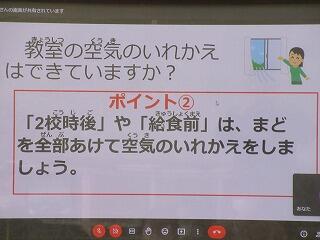

児童集会(放送委員会、保健委員会の発表)

オンラインで児童集会を行いました。

今回は、放送委員会と保健委員会の発表です。

放送委員会を代表して3人の6年生が発表してくれました。

まず、仕事の内容についてです。「朝」、「2時間目の後」、「給食」、「昼休み」、「そうじ」の時間に放送を入れます。毎日のことなので、なかなか忙しいです。

気を付けているのは、ミスをせずにみんなが聞きやすいようにすることだそうです。静かに放送を聞いてほしいというのがみんなへのお願いだと言っていました。

保健委員会は、全員で発表しました。

仕事としては、「給食当番の手伝い」「コンテナ室前の献立表記入」「お盆ふき・台ふきの準備や片付け」があるそうです。給食時間に集中的に仕事をする感じで、次々に給食を受け取りに来る各学年の給食当番をいつも手際よくコンテナ室に案内してくれています。

説明の後は、今月の目標「感染症を予防しよう」に関連するクイズを出してくれました。子どもたちは、クイズが大好き!一生懸命答えを考えていました。

野菜の収穫をしました

特別支援学級では、食べ物の大切さや、野菜の栽培を通して働くことの大切さを知ってもらうために、たくさんの野菜を栽培しています。

今日は、秋に種をまいた大根がとても立派に育っていたので収穫を行いました。

10月20日 種まき ↓↓

↓↓

1月26日 収穫 ↓↓

途中で切れないように慎重に抜いていました。

小さいサイズの大根から細長い大きいものまでたくさん収穫することができました。

小さいサイズも子どもたちには人気で、「かわいい!」と大喜びでした。

大根の葉も食べることができることをよく知っている子どもたちは、大根だけではなく葉も丁寧に洗っていました。

他にも白菜やブロッコリーなどたくさんの冬野菜があるので、これから収穫していきたいと思います。

寒い-!でも...。

1/25

本校周辺の朝の気温は零下5度。本当に寒い朝でしたが、積雪や道路凍結がなかったのが幸いでした。

霧島山はうっすら雪をかぶっていました。あの辺りは一段と寒さが厳しかったでしょうね。

写真にあるとおり、学校の水道には水道管破裂を防ぐために前日にタイルを巻いて少しずつ水を出していました。子どもたちが登校した後、見てみるといつの間にか氷?霜?と迷うようなものがありました。薄氷が張りかける度に表面だけ集めて端に寄せたのかもしれません。

そして、それを使って作ったと思われるミニ雪だるま(氷だるま?)が児童玄関横に飾られていました。

さて、1時間目。早速1年生登場です。いかにも「今から楽しいことをするんだよ」といった表情。

今日の学習は...「雪や氷で遊ぼう」。教科書にはあるのですが、宮崎ではなかなか実際にできない学習です。

しばらく先生の話を聞いていたかと思ったら、一斉に走り出しました。一人だけ地面が気になったのかがんがん踏みつけていましたが、ぜんぜんびくともしません。かちんかちんに凍っていました。

他の子が走って行った先には、(表面だけ)雪の山。土の混じった雪を自慢げに持ってきます。友だちにかからないよう気を付けながら集めた雪を放りあげている子もいます。みんなそれぞれに大喜びです。

霜柱を見つけてきた子もいます。なかなかの大きさです。

何だか見ているこちらの方が寒くなってきました。

でも、みんな「楽しかったー。」と満足して教室に戻っていきました。

花壇では、ダイコンも霜でしんなりという感じ。また元気に復活してくれるでしょうか。

スポーツタイム(長縄)2回目

20日の朝、スポーツタイムがありました。全学年児童が運動場に出て、学年毎に長縄に挑戦です。2学期にも一度行っているので、各学年の上達具合を見るのが楽しみです。

1年、2年の様子です。

1年生はいつの間にか回っている縄に入るのが上手になっています。2年生は縄を短くすることで、「跳ぶところまでの距離」と「跳んだ後走り抜ける距離」を短くするという工夫をしているようです。

3年生は、縄を回す児童が上手で、縄にたるみがありません。4年生は、連続して跳べています。前の人の動きをよく見ていないと、こうはうまくいきません。

4~6年生は、3分間で100回以上跳べたチームが多かったです。連続して跳ぶのが当たり前といった感じでした。

スポーツタイムが終わった後、その場で反省会をしている学年がありました。前回よりどれだけ記録が伸びたか、どうしてよい記録を出せるようになったのか意見を出し合っているようでした。

きっとこんな反省会を繰り返す中でもっともっと記録が伸びていくのでしょう。スポーツタイム(長縄)は残りあと1回。27日(金)に実施予定です。さらに記録を伸ばし笑顔の花を咲かせてほしいです。

登校班長会

先週、月1回行実施している登校班長会がありました。登校班長会には、全ての登校班の班長と副班長が参加します。

まず、生徒指導の担当の先生から話がありました。

「道路を横切るときは、きちんと左右の確認はできているでしょうか。」

「寒いですが、ポケットに手を入れて歩いている人はいませんか。ポケットに手を入れたままこけると大けがをしてしまいます。下級生が手を出しているかしっかり見てあげましょう。」

「あいさつはきちんとできていますか。地域の方々が交通見守りをしてくださっています。進んで元気にあいさつをしましょう。」

話を聞いた後は、それぞれの班で登校の様子について反省します。

「寒いからあまりあいさつの声が出ていないね。もっと元気にあいさつしよう。」

「道路を横切るときは、全員で左右確認の声を出すようにしようか。」

など、出てきた意見を紙に書いていきます。

話し合いが終わると、体育館から出て行く児童がいます。

話し合った結果を、地区の担当の先生のところに持って行くのです。用紙に書いてあることを読んだ先生は、「いつも遅れてくる子はいないか」「登校中危ないことはないか」などを班長・副班長に確認します。

いつも大変だけど、自分たちも小さい頃は上級生のお世話になっていたはずです。その感謝の気持ちを下級生のお世話という形で表してくれる班長・副班長、これからもよろしくお願いします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 | 28 | 29 1 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 1 | 19 | 20 | 21 1 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。