学校からのお知らせ

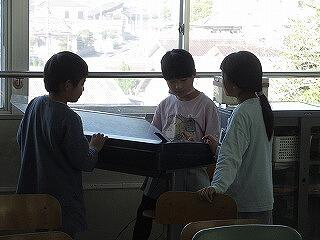

【2年生】町たんけん「新聞づくり」

12月12日(火)の生活科の学習では、11月27日(月)に行った「町たんけん」で調べたことをまとめる「町たんけん新聞づくり」をしました。子ども達は、付箋に新聞に書きたいことを書き出して、その記事や写真を載せる場所を決め、各班ごとに、協力しながら新聞をつくりました。

また、この新聞づくりの経験が次の学びへのステップになるといいですね。

植栽活動

廊下を歩いていると、「秋」を使ったかわいい作品が並んでいました。学校や家の周辺で見つけた材料を使って楽しく飾り付けたのでしょう。

さて、花壇はと言うと、夏の花は抜かれさびしい状態でしたが、先月新しい花の苗が届きました。

2年生が苗を運んでいます。

先生が間隔を見ながら苗を並べます。並べ終わると、

「よーし、植えるぞー!」

次は、3年生。

「穴を掘ったら、底に指を入れて下から押し出すようにポットから苗を出して植えましょう。」

先生の説明をしっかり聞いた後、作業開始。使い終わったポットもきれいに洗って片付けました。

4年生もがんばっています。移植ごてを片手にどんどん苗を植えていきます。

もう一つのクラスは、花鉢に植えています。本校は、一人一鉢運動にも取り組んでいるのです。

植木鉢の底に2cmほどボラ土を入れたあと半分くらいまで土を入れ、苗を中央に置いたらさらに土を入れます。

苗の高さが高すぎても低すぎてもいけません。

「先生、これくらいでいいですか。」

「もう少し土を入れた方がいいそうだよ。」

「うん、そうそう、そのくらいじゃないかな。」

楽しそうに話しながら作業が順調に進んでいきます。

5年生はもう手慣れたものです。

「このくらい間を空ければいいよね。」

「これは、パンジーだっけ?」

「去年も同じようなの植えたよね。」

「あれは、ビオラじゃなかった?」

話が弾みます。

どのクラスも植え終わるとたっぷり水をあげました。

活動の様子を撮ることができませんでしたが、1年生、6年生もしっかり植えることができました。

まだまだボリュームが足りませんが、苗が元気に育つと春には見違えるほど立派になります。それまでお世話をしっかりがんばります。

門松づくり

昨日(12/10)の午後、PTA役員の方が集まって玄関前に立派な門松を作ってくださいました。

まずは、取ってきた竹の長さを合わせ、上部を斜めに切ります。本年度は電動のこぎりが登場し、作業がテンポよく進みます。

ドラム缶に竹を立て、砂で固定します。

左右2対の門松です。作業する手に力がこもります。

ところがここで困ったことが・・・。ドラム缶に巻くこもがありません。急いで買いに行きました。

こもが到着するまで松や梅、葉ボタンなどを飾り付けます。そして到着したこもを巻きました。

こもの周りにわら縄を巻きます。ところがここでまた???

「あれっ、縄は7回巻くとか決まってなかったっけ?」

みんなスマホを片手に調べます。

いろいろ苦労しましたが、なんとか形になりました。

もしかしたら正式なものとは違っている点があるのかもしれませんが、役員さんの心がこもった門松の完成です。

最後に役員さんの一人が持ってこられたこのドローンで、5mほどの上空から集合写真を撮ってこの日の作業を終えました。

「わあ、今年も門松が飾ってあるー!」

と子どもたちが喜ぶ顔を見るのが楽しみです。

登校班会

2学期最後の登校班会がありました。

まず、生徒指導担当の先生の話がありました。寒さで登校中注意散漫になっていないか心配なところです。

その後、班ごとに登校中の様子について話し合っています。ここでどれだけしっかり反省できるかが大切です。

反省カードを手に担当の先生のところに行きます。できていない点があると、できないのは誰なのか、何故できなかったのか先生に尋ねられます。このような気を引き締める場はとても重要です。

「今までできなかったところをできるようにするぞ!」という強い気持ちをもつことができればこの会が有意義なものになります。

2学期も残り2週間。最後まで登校班のみんなで力を合わせて、交通安全に気を付けて学校まで来てくれることでしょう。

長距離走大会

随分寒くなり、4月には上のような状態だったイチョウの木が・・・

11/27には、このような感じに

そして、11/30には、ほとんど葉が落ちてしまいました。もちろん今は葉っぱは数えるほどしか付いていません。

さて、このように冬を感じられる寒さの中、本校では、11/24(金)に長距離走大会が行われました。

まず、2校時に上学年が走ります。

「みんな、自分のペースでがんばって下さい。」

と校長先生から激励の言葉がありました。

学年ごとに、4年生、5年生、6年生の順に走りました。まず運動場を1周します。その後、4年生はプールの周りを回って運動場にもどるという周回コースを2周、5・6年生は3周して運動場に戻ってきたらゴールです。たくさんの保護者の皆さんが応援に駆けつけて下さいました。

4校時は、下学年の番です。

まず、1年生です。運動場を1周して周回コースを1周します。

おーっと、まるで短距離走のような勢いでスタートしました。最後まで無事に走れるでしょうか。

プールの周りを走り終える頃の様子です。

おー、けっこう元気そうです。最後までがんばれー!

2年生も3年生も顔を真っ赤にしてがんばりました。3年生は4年生同様周回コースを2周したので、さぞ疲れたことでしょう。

上位に入った子どもたちは名前を呼ばれてみんなの拍手を受けました。

寒い中、よく頑張った山之口小の子どもたちでした。

クラブ活動(ロング)

本校では、1学期に1回クラブ活動(ロング)を実施しています。普段のクラブは45分間ですが、ロングの時は60分間になります。普段できないちょっと時間のかかる内容の活動ができるのです。

手作りクラブはクレープを焼いていました。少し厚めの生地になっていたようですが、薄いと破れやすくなるので子どもたちが扱うにはちょうどよい厚さだったのでしょう。さて、この後、どんなトッピングをしたのでしょうか。

パソコンクラブでは、それぞれ好きな活動をしているようでした。中には隣の子と競争したり何かを教え合ったりしている様子もうかがえました。

音楽クラブではいろいろな楽器を練習していました。ここでも交代で楽器の練習をする中で、楽譜を見ながら教え合う様子が見られました。

ダンスクラブは、これまで練習してきたダンスを数名のグループごとに発表し、タブレットで動画の撮影をしていました。タブレットがあれば簡単に残すことができるので、撮影した動画を見て動きを修正していくのでしょう。練習した後、どんなところが改善されるか楽しみです。

イラストクラブは、好きなキャラクターをタブレットで探したり、自分でキャラクターを考えたりして描いていました。黙々と作業に打ち込んでいました。

今回は、室内外の運動クラブの活動の様子を写真で紹介できませんでしたが、ドッジボールやティーボールをして楽しんだそうです。

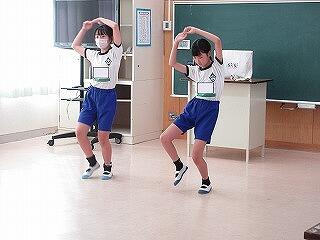

奴踊り

12月3日に行われた都城市民俗芸能祭に6年生の児童が参加し、奴踊りを披露しました。

11月に、民俗芸能祭に向けて体育館で4回ほど練習をしました。

「踊るのは去年の運動会以来だ」という子もいたので、最初は動きの確認をしました。上の写真は浴衣を初めて着て踊った3回目の練習の様子です。浴衣を着て踊ると迫力が増します。毎回指導に来て下さる地域の保存会の方と担任で、本番にどのような隊形で踊るか相談しました。

去年から踊っている6年生ですので、踊り方もだんだんと上手になってきました。

上の写真は4回目の練習の様子です。

この日は、6年生の踊りを見て真似しながら一生懸命練習をしている5年生の姿がありました。来年は5年生も奴踊りを踊る機会が増えますので、色々な場所でお披露目するのが楽しみです。

さて、本番当日。

いつも指導に来て下さる2名の他にも着付けや化粧のお手伝いに2名の方が来て下さいました。この時点では、まだまだ子どもたちの表情にも余裕があります。

思いの外進行が早く、予定より15分ほど早く15時過ぎに出番がやってきました。

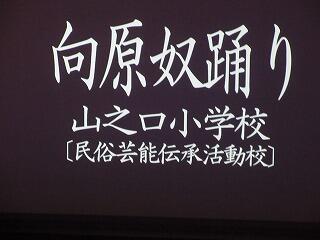

大きなスクリーンに「向原奴踊り」の文字が・・・。

午前中にリハーサルをしていたとはいえ、広い舞台でたくさんの人に見られながら踊るのは緊張します。

上は、踊りながら舞台に入るところから退場するまでの写真です。奴踊りは、動きが激しいのですが、子どもたちは最後まで元気に踊ってくれました。踊った後、舞台に集合して一礼する時の安堵の表情が印象的でした。

踊り披露の後、代表2名へのインタビューがありました。

会場入りしたときから、

「踊りより緊張する。」

と言っていたのですが、しっかり受け答えすることができました。

6年生は、行事が沢山ある中で練習から本番まで本当によくがんばっていました。

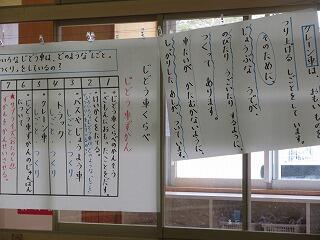

1年国語

先日、本校職員が研究授業を行い、市の教育研究所の先生方や南九大の学生さんが見に来られました。

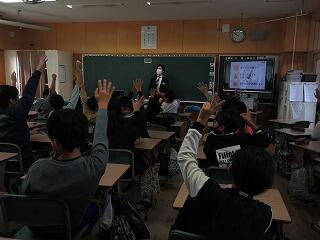

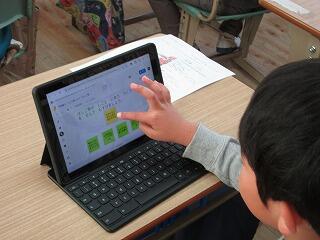

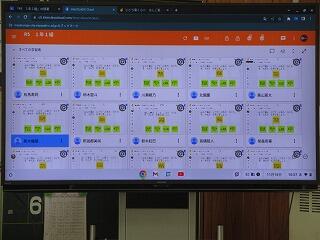

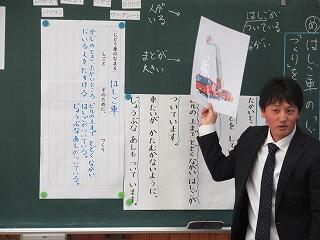

1年生の「はたらく車」という国語の授業です。この日は、はしご車が「どんな仕事」をするのか、そのために「どんなつくり」になっているのかを考えました。

まず、どこに大切なことが書いてあるか印を付けていきます。次に、どこに印を付けたかどうしてそこに付けたかを近くの友達と話し合った後、発表します。友達と話し合った後なので自信満々。しっかり挙手して、はっきりした声で発表できました。

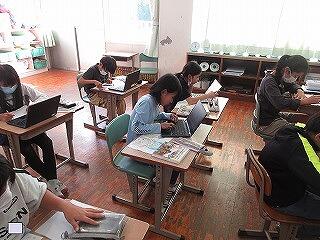

みんなで発表し合ったことをまとめた後、先生が前もって準備しておいた問題にタブレットで答え、学習したことが分かっているか確認します。

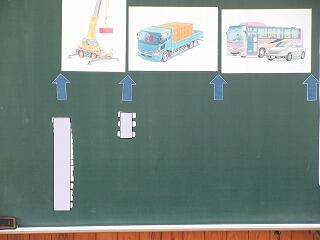

さて、この単元の最後には、「はたらく車図鑑」を作ります。はたらく車をどの順番で紹介するか考えねばなりません。自分がよく見かける順番に並べるそうです。今回学習した「はしご車」はあまり見たことがないようで、これまで出てきた4種類の車の中では最後に紹介すると答えた子が多かったようです。そういえば、火事の現場に遭遇することは滅多にないし、本校の近くで県陸上競技場を建設中なので、クレーン車を見る機会の方が多いということですね。納得、納得。

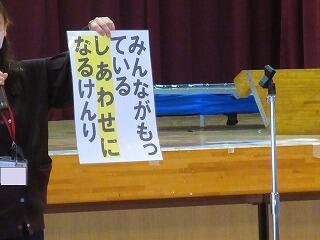

全校集会(人権)

12月4日から12月10日まで人権週間になっています。

本校では、全校集会で担当職員が人権について子どもたちに話をしました。

「人権とは」ということから話が始まりました。

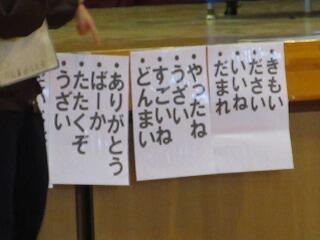

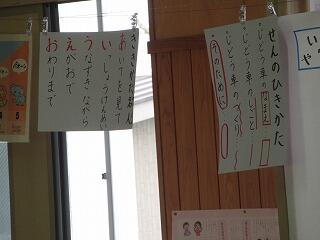

1年生にも分かりやすいように、紙芝居形式で話は進みます。友達をいじめているのを見かけた子がその理由を聞いたうえで、いじめている子にどんな言葉をかければよいかを考えさせました。ほとんどの子がよく分かっていました。

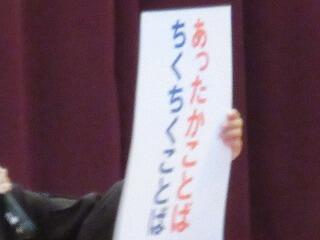

次に「あったかことば(言われたらうれしい言葉)」と「ちくちくことば(言われたら傷つく言葉)」が出てきました。これについてもよくわかっていました。しかし、日常生活ではつい使ってしまうこともあるようです。「あったかことば」があふれる学校にしていきましょうと確認して終わりました。

最後に出てきたのが、「LGBT」についてです。(最近は「LGBTQ+」とも言われます。)

有名な芸能人を例に挙げながら、性の多様性についてかみくだいて話がされました。「男の人が男の人を好きになる」「体は女だけど心は男」などの言葉を聞いて、

「えーっ!」

などいろいろな反応がありました。なかなかデリケートな話だし難しい内容だと思います。しかし、小学生の頃から世の中にはいろいろな特性をもつ人、いろいろな考え方の人がいて、(他人を傷つけたり迷惑をかけたりしなければ)それぞれ尊重されるべきであると知らせることは大切だと感じました。

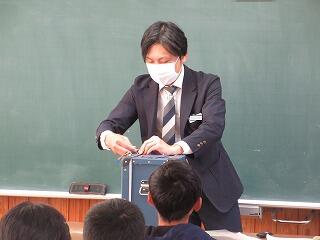

選挙の話

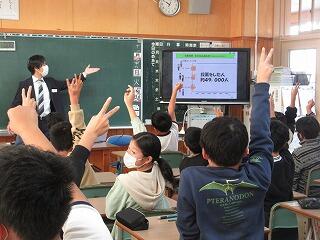

先日、市の選挙管理委員会の方が2名来られ、出前授業で6年生に選挙の話をしてくださいました。

まず、選挙管理委員会や選挙管理事務局の仕事についての説明がありました。

そして、選挙の話の始まりです。

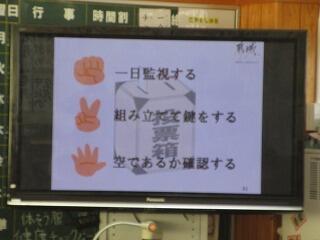

まず登場したのが、選挙キャラクターです。キャラクターは(写真がありませんが)、投票箱をイメージしたものでした。箱を組み立てる様子も見せてくださいました。

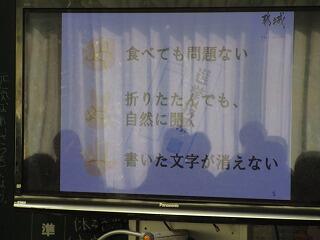

次に出されたのが、投票用紙(のサンプル)です。子どもたちにとっては、初めて触れる投票用紙です。

「何かつるつるしてる。」

と言っていました。

さて、ここで問題です。選挙用紙は特殊な紙でできています。その特徴は?

子どもたちは、グー、チョキ、パーの3択で挙手して答えました。

答えは、「折りたたんでも、自然に開く」です。実際に4つに折ったものを置くと徐々に開いていくのを見て、子どもたちは小さな声で、

「おー!」

と驚いていました。

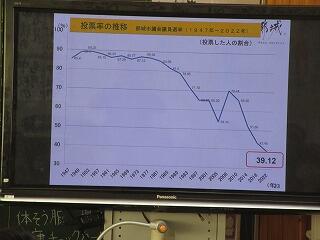

話は投票率に移ります。直近の市議選の投票率は何と40%を切っていたそうです。ご存じの通り、投票権が得られる年齢は18歳に下がりました。しかし、特に若い年代の投票率が低いという統計結果が示されました。投票率を上げるために取り組んでいることのひとつが、今回の出前授業だと思います。

さて、選挙に関しての問題にこんなものもありました。

「投票日に最初にその投票所に来た人だけにお願いされることは何でしょう?」

これは、選挙の透明性、公平性に関する問題です。と言えば答えは分かると思います。答えは「投票箱が空であるか確認する」です。不正が行われないよう工夫されているのですね。

子どもたちは、実物を見せていただいたりクイズに答えたりしながら、「選挙とは」「選挙の大切さとは」ということを考えるよい機会になったのではないでしょうか。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 | 28 | 29 1 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 1 | 19 | 20 | 21 1 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。