新年あけましておめでとうございます。

はじめに、令和6年能登半島地震で被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。

さて、学年のまとめの3学期が始まりました。

冬休み間、静かだった校舎に、児童のすてきな笑顔があふれ、にぎやかなで楽しい声が響きました。

今回の始業式も、本日の欠席者が多かったことと感染症対策として、タブレットと大型テレビを活用した各学級での始業式となりました。

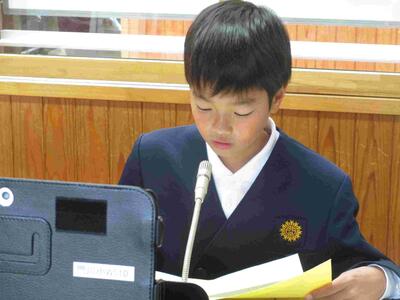

1番目に、児童代表による3学期の目標の発表でした。

1年の児童は、国語の文章に線を引いたり読み返したりしながら丁寧に読むこと、無言と時間を守ることについて、とても落ち着いた発表をしました。

3年の児童は、もっと丁寧に文字を書くこと、大きな声であいさつをすること、忘れ物をしないことについて、一つ一つ言葉をかみしめながら発表しました。

5年の児童は、忘れ物を0にすること、積極的に発表すること、最高学年の6年生になるために充実した時間を過ごすことについて、理由やどんな工夫をするのかなど、とても具体的に発表しました。

2番目に、校長先生から2つの話がありました。

① 6年生は進学、1~5年生は進級に向けて大きく成長する時期。学年のまとめと次の学年への準備をしっか

りしましょう。

② 3学期は、特に整理整頓がしっかりできる子になってほしい。靴箱やトイレ、教室や廊下など、自分たちで

整理整頓し、落ち着いた環境の中で学校生活を充実していきましょう。

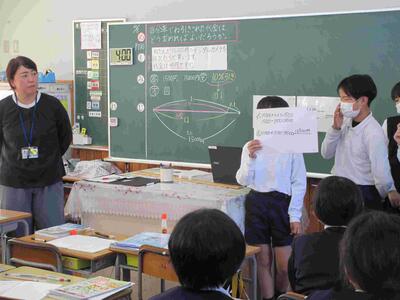

3番目に、以前、保護者の皆様にご案内いたしました「わたしたちの思いを語る会」に門川小学校代表として意見を述べる5年生が、「私が育った町、門川」という題で発表しました。夜空・海・川等の美しさ、声を掛けてくださったり登下校を見守ってくださる近隣住民の心の温かさなどが門川町の素敵なところだそうです。また、門川町をもっと素敵な町にするために、自分ができることとして、ゴミを拾うこと、先出し挨拶をすること、将来パティシエになってカンムリウミスズメに関連したケーキやクッキーをつくることだそうです。とても落ち着いて堂々とした声や態度の発表でした。1月13日(土)9:30~12:00の門川町総合文化会館大ホールで行われる本番が楽しみです。

4番目に、各教室でCDの曲にあわせて校歌を歌いました。

最後に、全校で取り組む以下の3学期の目標について、各担当の先生から具体的な話がありました。

① 学 習…進んで学ぼう。(机の上をしっかり準備!)

② 心と体…給食を時間内に残さず食べよう。(すばやく準備、よく味わって時間内!)

③ 生 活…先出しあいさつをしよう。(相手を見て、笑顔で、聞こえる声で!)

3学期、一日一日を大切にし、次の学年に向けて、しっかり準備できる3学期にしていきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月22日(金)は、第2学期の終業の日でした。

この日は、ちょうど1年で最も昼の時間が短くなる日「冬至」で、朝からとても寒い日でした。

また、感染症や発熱等で学校を休んでいる児童が増えてきましたので、終業式は体育館ではなく、オンラインでの実施にしました。

はじめに、3名の児童による、「2学期の振り返りと3学期の目標」の発表でした。

2年児童は、先出し挨拶とグー・ピタッ・ピンの正しい姿勢、テキパキ行動することを頑張ったそうです。そして、3学期はさらにこの3つのレベルアップを目指すそうです。

4年児童は、運動会のダンスとわり算の筆算、無言の給食準備を頑張ったそうです。そして、3学期は、都道府県名とその位置を覚えることや、あしみえ廊下歩行(あ…るく、し…ずかに、み…ぎがわ、え…しゃく)を頑張るそうです。

6年児童は、運動会や壁画における協力、宿題を忘れないことを頑張ったそうです。そして、3学期は、文字を真剣に書くことや早寝早起きをして朝のボランティ活動に取り組むこと、スモールステップの目標を立ててそれをこつこつと達成していくことを頑張るそうです。

次に、校長先生からの話でした。「いのち」や「友達」を大切にできたか、「ありがとう。」「ごめんなさい。」をハッキリ言えたかを振り返り、3学期もそれを意識して生活してほしいという内容でした。

校長先生の話が終わると生徒指導主事からの話でした。楽しい冬休みにするためには、きまりを守ることが一番で、「冬休みのしおり」をしっかり読んで生活すること、そして、火・水・車・人・金に気を付けることの話がありました。

最後は、2学期の作品募集で入賞した児童の名前の紹介でした。今学期も、毛筆、俳句、ポスター、絵画等で素晴らしい成績を残した児童がたくさんいました。

今回の冬休みは1月8日(月)までで、いつもより長い冬休みです。年末のお家の仕事を手伝ったり、お正月の習慣を味わったりしながら、心身を十分に休め、1月9日(火)の始業の日に元気に児童が登校してくることを願っています。

2学期も、おかげさまで無事に終業の日を迎えることができました。保護者の皆様、地域の皆様、関係者の皆様、ご理解とご協力に心より感謝申し上げます。大変お世話になりました。ありがとうございました。

本校では、歳末たすけあい運動の一環として、赤い羽根共同募金に取り組みました。

5・6年生が所属する委員会活動の中の運営・集会委員が中心となり、朝を中心に取り組みました。

そして、12月18日(月)のお昼休みに、門川町社会福祉協議会の職員の方に来校していただいて、贈呈式を行いました。金額として、10,671円が集まりました。募金をしてくださった児童及び保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

この募金活動が、相手を思いやる望ましい人間関係の醸成にも役立ち、学級での友達関係がより一層よくなって絆が深まればと願っています。

赤い羽根共同募金のホームページによると、共同募金は、戦後間もない昭和22(1947)年に、市民が主体の民間運動として始まったそうです。当初、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律(現在の「社会福祉法」)に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきたそうです。そして、社会の変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組まれているそうです。

12月18日(月)は、育てたサツマイモの収穫を祝う「おいもパーティー」を2年生が行いました。

サツマイモを育てるにあたって土づくりから携わってくださった地域の方々で、本日都合がつかれた4名の方々を招待し、にぎやかに行いました。

まず、2年生の子どもたちの拍手で4名の方々をお迎えしました。そして、歌のプレゼントをしました。「手をつなごう」を元気よく歌いました。4名の方々は、とても喜んでおられました。

次は、お待ちかねの「ふかしイモ」試食会でした。自分たちが育てたサツマイモだけあって、「おいしい。あまい。」と口々に言いながら頬張っていました。おかわりをしている児童もいました。試食会が一段落したら、4名の方々の周りに自然と児童が集まり、何気ない会話が始まりました。とても素敵な時間でした。

試食会が終わると、代表児童によるお礼のことばとメダルのプレゼントでした。メダルを児童からかけてもらう4名の方々は、とても嬉しそうでした。

最後は、みんなで校歌を歌いました。4名の方々も本校出身者のようで、児童の歌声以上に大きな声で歌ってくださいました。

本日は、とても寒い日でした。そのような中にもかかわらず、4名の方々、子どもたちのためにご来校いただき、本当にありがとうございました。これからも門川小学校は、地域の方々と協働する学校経営を進めてまいります。

12月8日(金)の午後は、門川町の教育長をはじめ、北部教育事務所や門川町教育委員会の先生方に来校いただき、授業づくり研究会が行われました。

門川小学校の先生たちは、児童の学力向上に向けて日々の授業改善に計画的に取り組んでいます。低学年部、中学年部、高学年部に分かれて、児童の実態把握、教科書・教材分析、学習単元指導計画、1単位時間の授業計画の研究を行っています。この日は、代表として、2年2組、4年2組、5年1組が授業を公開しました。

2年2組は、体育科でした。跳び箱に跳び乗った後、手を叩いたり、回ったりして跳び下りるなど、着地の仕方を工夫する学習でした。自分の動きをタブレットで撮影し、それを見ながら動きに工夫を加えていました。

4年2組は、算数科でした。整数の筆算の仕方をもとに、7.2÷3や37.5÷5等の(小数)÷(1桁の数)の筆算の仕方を考え、計算に取り組む学習でした。次第に難度(レベル)が上がっていく筆算問題に、集中力を切らさずに楽しみながらチャレンジしていました。

5年1組も、算数科でした。割合の意味と表し方を理解した後、百分率を用いて数量の関係を正しくとらえて計算する学習でした。「値段が15000円のデジタルカメラを10%引きで買います。代金は、何円ですか。」という問題でした。グループで考えを出し合いながら、2通りの解法を見付けることができました。

① 定価の10%がいくらなのかを求め、定価から引く解法

15000×0.1=1500

15000-1500=13500 13500円

② 求めようとしてる代金が定価の何倍にあたるかを考えて求める解法

15000×(1-0.1)=13500 13500円

授業終わり、児童が下校すると、低学年部、中学年部、高学年部に分かれて、北部教育事務所や門川町教育委員会の先生方と一緒に、今回の研究授業の反省をしたり、改善案を出したり、明日からの授業に生かせる授業技術を学び合ったりしました。

門川町教育長様を始め、北部教育事務所や門川町教育委員会の先生方から、本校の学力向上を目指した授業改善のために、的を射た適切なアドバイスをいただきました。本当にありがとうございました。これからも本校職員は学び続けていきます。

12月7日(木)は、下校時避難訓練でした。門川町内の小中学校が、一斉に下校し、その途中で大地震が発生!大津波警報が出されたという想定で行いました。

集団下校途中の15時30分に門川町の防災行政無線で大地震が発生した旨の放送が流れ、15時32分には、大津波警報が流れ、今いる自分たちの場所から一番近い避難場所へ自分たちで判断し、消防団や地域の参加の皆様の誘導や見守りのもと、高い場所を目指して一斉に避難を開始しました。子どもたちは自分たちで声を掛け合いながら、避難場所を選んで迅速に行動することができたと思います。

避難場所では、担当の先生と一緒に今回の避難の反省会を行いました。また、NHKテレビの同行取材もきていましたので、最高学年の6年生や、総合的な学習の時間に防災マップ作りに取り組んだ4年生が取材を受けました。そして、この日の夕方の番組で放送されました。

門川小学校学校運営協議会委員の皆様をはじめ、消防団の皆様、区長様、民生委員児童委員の皆様、保護者の皆様、地域にお住まいの皆様、企業の皆様のご協力をいただきながら、おかげさまで充実した訓練を実施することができました。

どんな状況下にあっても適切に判断し、迅速に行動できる資質・能力を育成するとともに、「自分の命は自分で守る力」を身に付けさせる意識をこれからも高めてまいります。また、地域とのつながりも一層深めてまいります。この度の下校時避難訓練に際しまして、深いご理解とご支援をありがとうございました。

《児童玄関前に集合して、下校準備》

《交通安全に気を付けて集団下校中》

《大地震発生!》

《大津波警報発令!高いところへ避難開始!》

《避難場所での反省とNHKの取材》

12月6日(水)の4校時に、日向警察署の方にご協力をいただいて、6年生に対して薬物乱用防止教室を行いました。

1番目に、喫煙と飲酒が身体に及ぼす害についての説明がありました。

喫煙は、「タバコがやめられなくなる。」「肺の病気になりやすい。」「イライラするようになる。」「歯や歯茎

がボロボロになる。」ということでした。

飲酒は、「脳が縮んでしまう。」「肝臓の病気になりやすい。」「お酒がやめられなくなる。」「一度に飲み過ぎると、死んでしまうこともある。」ということでした。

2番目に、なぜ20歳からじゃないとだめなのかの説明がありました。成長期の時期に喫煙や飲酒をしてしまうと、体への害がとても大きいからで、例えば、「身長が伸びなくなる。」「脳の働きが悪くなる。」「タバコがないと、我慢できなくなる。」「やる気・意欲が低下する。」「脳が縮んでしまう。」「アルコール依存症やアルコール中毒になりやすい。」だそうです。児童は、自分たちの体をこのようにしたくないということで、しっかりと話を聞いていました。また、令和4年度に日向警察署管内で喫煙や飲酒で補導された中に、中学生がいたということも知らされ、とても驚いていました。「ちょっとぐらいタバコを吸っても。」「ちょっとぐらいお酒を飲んでも。」という気持ちや態度は、「ゲートウェイドラッグ(薬物の入口)」になりやすいそうです。

3番目に、薬物乱用が身体に及ぼす害についてでした。以下のとおりです。

① 体がボロボロになる

・ 脳、目、歯、内臓などが破壊されてしまう。一度に大量に使ったり、長い間使っていると死んでしまう

こともある。

② 心がボロボロになる

・ 人に襲われそうな気分がしたり、食べ物が虫に見えたりしてしまうことがある。

③ 人生がボロボロになる

・ 大切な家族、友達などに心配や迷惑をかけ、結局はひとりぼっちになってしまう。

これらのことをしっかりとさらに理解してもらうために、ミニドラマを見ました。友達に1度だけの薬物をすすめられた高校生の末路でした。いくらやめたいと思っても、中毒によって身体がやめられない状況に陥ってしまう場面、薬物を買うお金がなくなり、いろんな人にお金を借りたり、恐喝をしたりする場面などもあり、児童は真剣に見ていました。きっと、理解が深まったと思います。

最後は、まとめでした。

〇 薬物は持っていても、他人に渡しても犯罪で、「『持っていて。』と頼まれただけ。」「持っていた

だけで、使っていない。」という言い訳は通用しない。

〇 タバコやお酒も未成年者が持っていると少年補導の対象になり、指導を受ける。

〇 薬物をしないかと誘われたら、断る勇気を持つこと。

〇 あなたに薬物をすすめる友達は、もう友達ではない。

日向警察署の皆様、お忙しい中、6年生のためにご指導くださり本当にありがとうございました。全国ニュースで取り上げられている薬物問題についても、なぜニュースになっているのか、児童は理解ができたと思います。

12月6日(水)に、門川町の人権教育担当教員が本校へ参集して、2年3組にて人権に関する授業公開が行われました。

まず、事前の思いやりについてのアンケート結果を学級全体で共有し合い、親切にされてうれしかった気持ちを想起させました。そこから、「友達ともっと仲良くなるためには、どんなことが大切か考えよう。」というめあてを児童につかませました。

次に、資料「なかよくしよう」(はぐくむ)を読んで、親切な行為の裏にある勇気や相手を思いやる気持ちについて話し合いました。その上で、みんなが楽しく遊んでいる輪の中に入れず、ポツンと一人でいる子に対して、どのように声をかけるかのロールプレイに取り組ませました。「どうしたの?」「こっちにおいでよ。」「いっしょに楽しく遊ぼうよ。」「〇〇さんも入ってくれると、もっと楽しいんだけどな。」などの声かけの種類や、相手を見る、優しくゆっくり言う、近づいて言うなどの態度についての考えも出ました。児童は、友達のロールプレイを見て良かったところを発表したり、ポツンと一人でいる子の役だった児童に、どんな気持ちになったかを伝え合うことによって、「友達ともっと仲良くなるためには、友達の気持ちを考えたふわふわ言葉を使うことが大切。」というまとめができました。

今回の相手の気持ちを考える心の育成は、多様な他者と互いのよさを生かしながら、将来を切り拓いていく力の育成にもつながっていくと思います。

11月29日(水)の3・4時間目は、6年生が門川町で活躍する地域おこし協力隊2名の方々のお話を聞くことによって、児童自身が将来の夢について考えたり、学ぶ意義を理解したりする学習の第2弾でした。第1弾は、11月22日(水)に行われており、このホームページに紹介しております。

今回のお二人は、乙島や地域資源を活用したアクティビティーや、かどがわ温泉心の杜の来館者数増加に向けた取組をミッションとして活躍されています。門川町に移住してきた感想としては、「海・山・川・無人島が近くあって恵まれており楽しめる。」「人が温かくて、優しい。」「買い物に不便を感じない。」「夜が驚くほどちゃんと暗くて、静か。」だそうです。

今回のお二人も、日本はもとより世界のいろいろな国を旅したり住んだりして、とても人生経験が豊かでした。地域おこし協力隊の仕事をとおして、また、地域おこし協力隊になるまでの人生をとおして感じたことや考えたことを、分かりやすく、そして熱く下のように話してくださいました。

〇 「失敗はしないが、挑戦をしていない」のをどう思いますか。

〇 世界にはいろんな人がいたし、今まで当たり前だと思っていたことが国によって違っていた。

〇 好きなことだと、時間を忘れて努力する。よって、好きなことをどんどん伸ばしていってほしい。

〇 いろんな年齢の人たちの集団でも、共通の目的があったら、お互いがその目的達成のために努力をする。

〇 挨拶や奉仕活動を続けていたら、地域の方々からの信用につながった。

〇 「トライ & エラー」の気持ちで、実践してみて、ここを変えた方がいいと思ったら、その変えたものに

再チャレンジしてみる。

〇 小さい目標をいくつも立てて、それをこつこつとクリアーしていってほしい。

〇 何かをやりたいと思ったら、それを始めるのに遅いということはない。

〇 今の時代、パソコンやスマホで調べることができるが、それだけで満足せずに、実際に自分の体で体感し、

肌で感じてほしい。

〇 チャンスは、いつ来るか分からない。そのチャンスを自分のものにするためには、その準備を日頃からしっ

かりとしておかなければならない。

〇 周りの先生や大人のアドバイスをしっかり聞くこと。社会に出たら、なかなかアドバイスはしてもらえない。

自分がすてきだと思ったアドバイスや言葉は、メモしておくといい。

今回の地域おこし協力隊の皆様も、お忙しい中、時間をつくって、これまでの人生経験で感じた思いや考えを6年生へ丁寧に話してくださり、本当にありがとうございました。きっと、児童は自他の命や人間関係、学ぶことの大切さを深く感じ取ることができたとともに、多様な職業観・勤労観を理解することができたと思います。

11月29日(水)は、宮崎県内の4年生を対象に「令和5年度 みやざき小学校学習状況調査(国語・算数)」が一斉に実施されました。令和4年度までは5年生を対象にして実施していましたが、今年度から4年生が対象になりました。

2校時:国語、3校時:算数の2時間続けての学習状況調査でしたが、みんな問題用紙と解答用紙に集中して頑張っていました。

他の1年生、2年生、3年生、5年生、6年生については、門川町内の小学校として、CRT(標準学力検査)という学習状況調査を実施しました。この日の2校時目は、国語の学習状況調査にチャレンジしました。

1年生は、初めての本格的な学習状況調査でした。いつもの大きな1枚用紙の単元テストとは違い、問題が冊子状になっていてました。また、初見の文学的文章や説明的文章が載っていており、それを丁寧に読んで解く内容でした。しかし、児童は、小さな手で一生懸命にページをめくりながら頑張っていました。

3年生以上になると、問題用紙と解答用紙が別々になっていましたので、答えを書く欄を間違えないように慎重に記入していました。

それにしても、2時間目は、全学年が一斉に学力調査を実施しましたので、学校中が静寂に包まれ、シーンとなりました。学校生活の「静」の時間でした。

明日の1年生、2年生、3年生、5年生、6年生は、CRT(標準学力検査)の算数が行われます。しっかり問題を読んで、最後まで頑張り、計算ミスがないかどうか見直しもきちんとしてほしいです。4年生は、一人一台の端末(タブレット)を使って、意識調査が行われます。

11月27日(月)に、4・5・6年生を対象に「クリスマスお話会」が開催されました。28日(火)は、1・2・3年生を対象に開催されます。毎年、児童が楽しみにしている読み聞かせです。

下の写真のとおり、「クリスマスお話会」が開催される北校舎3階の教室まで、PTA図書部の皆様によるデコレーションがされています。クリスマスがもうすぐだなあという雰囲気が出ていて、とても心がうきうきします。

さて、今回の読み聞かせをしてくださった団体様は、「ととろ三人の会」様、「門川町読み聞かせボランティア“くれよん”」様、「門川小学校読み聞かせボランティア”ワンピース”」様でした。

4校時に行われた5年生の内容を紹介します。

1番目は、カラスの「かあ君」とそのお母さんが登場し、1日の親子の生活について話してくださいました。かわいい手作りの指人形を使いながらのお話だったったので、児童はそのかわいい動きにも注視していました。

2番目は、「おだんごとん」という絵本でした。お団子5本を買うお使いを頼まれたケンちゃんが、その道中、人の声や電車の音などによって、記憶している「お団子5本」がいろいろな物に変化していくものでした。児童は、ケンちゃん考えの変化を、とても楽しんでいました。

3番目は、「もうじき食べられるぼく(牛)」という絵本でした。食育に関連する絵本で、牛肉となる肉牛の気持ちになって書かれた絵本でした。児童は、しんみりとそのお話を聞いていました。

4番目は、「えほんの しゅやくは なに たろう?」という絵本でした。昔話に「もも太郎」が登場するなら、「りんご太郎」「バナナ太郎」「くり太郎」「アイス太郎」がいてもいいのではないかという内容でした。児童は、次は何太郎が登場してくるのか、わくわくしながらお話を聞いていました。

5番目は、「たいそうするよ~1、2、3、はい!~」でした。児童はずっと座ってお話を聞き続けていたので、気分転換も兼ねて、絵本に登場する動物と同じように、簡単な体操を楽しみました。

6番目は、日本の昔話「おんちょろ経」でした。お経の唱え方を知らない未熟な子どものお坊さんが、壁の穴から顔を覗かせているネズミを見て、その様子をお経のように唱えました。そのお経を覚えたおばあさんが夜に唱えていると、泥棒が穴からその様子を伺っていました。おばあさんの唱えているお経が、泥棒の動きをぴったりと当てていたので、泥棒は自分たちの行動が預言されていると思い込み、怖くなって何もせずにおばあさんの家を出ていったという内容でした。児童は、ネズミの動きと泥棒の動きがリンクしており、とても面白がっていました。

最後は、ブラジルのアマゾンに人々に伝わる昔話「魔法のカヌー」でした。命令すると、不思議なことに魚がそのカヌーに飛び込んでくるという内容でした。大河であるアマゾン川を要する地域にふさわしい昔話でした。

ところで、読み聞かせの最中、写真のとおり、きれいに上靴がそろっていました。細かいことかもしれませんが、とても気持ちがいいものです。5年生の、基本的な生活習慣のすてきさを物語っていると思います。

お忙しい中、「ととろ三人の会」様、「門川町読み聞かせボランティア“くれよん”」様、「門川小学校読み聞かせボランティア”ワンピース”」様、児童のために素敵な読み聞かせをしてくださり、ありがとうございまいました。今以上に、児童は読書や読み聞かせの世界に興味をもったことと思います。1~3年生対象の読み聞かせもどうぞよろしくお願いいたします。

11月24日(金)の5校時は4・5・6年の授業参観、6校時は4年が学級懇談会、5・6年は保護者と児童が一緒に第2回学校保健委員会に参加しました。

4年1組は、理科専科による「空気の温度と体積」の学習でした。空気の入った丸底フラスコに、ゼリーの入ったガラス管付きゴム栓をはめ、丸底フラスコを手で温めたり、流水で冷やしたりして、ガラス管の中のゼリーの位置の変化を観察しました。すると、ゼリーの位置が、冷やすと下に動き、あたためると上に動きました。児童はその動きに声をあげて驚いていました。この実験結果から、空気は、温めると体積が大きくなり、冷やすと体積が小さくなるという考察ができました。

4年2組は、国語科で慣用句の学習をしました。慣用句とはどんなことばなのかを確認した後、日常的によく使われる慣用句を用いて例文を作りました。「足が棒になる」「喉から手が出る」「頭をひねる」「心がおどる」「へそを曲げる」「実を結ぶ」など、自分が気に入った慣用句を用いて、オリジナルの文を作り、お互いに発表し合いました。

5年生は、総合的な学習の時間でした。児童は継続して福祉について学習しており、最近は目の不自由な方々の福祉について学び、その中で点字について調べていました。そして、今回の学習では点字を読むことにしました。ひらがなやアルファベットや感嘆符の点字があることを知るとともに、ある法則にしたがって点字が構成されていることや、視覚障がい者の方々の指先の感覚の鋭さに感動していました。

6年生は、道徳科の学習でした。「最後のおくり物」という読み物資料を使いました。あらすじは、以下のとおりでした。

「ロベーヌの夢は俳優になることでした。お金はありませんでしたが、誰かから月謝代が毎月届くようになり、養成所に通うことができました。そのお金は養成所の守衛のジョルジュじいさんが無理をして稼いだものでした。ジュルジュじいさんを看取ったロベーヌは、何かを決意したように遠くに視線を移しました。」

授業は、貧しくて養成所に通うことができないロベーヌに密かにお金を送るジョルジュじいさんの思いと、それに涙を流すロベーヌの姿をとおして、心からの思いやりや親切とはどんなものかを考えさせ、自分自身が相手に対してどのように接し、対応することが相手のためになるのかをよく考え、思いやりの心をもって行動しようとする心情を育てることがねらいでした。児童は、人からの思いやりや親切について、自分はどのような考えをもっていたかを振り返ったり、友達の考えを聞き、相手の立場に立った思いやりの在り方について、考えを広げたりしました。

第2回学校保健委員会は、体育館にて、宮崎県メディア安全指導員様の講話「おうちの人と話そう!ゲーム・スマホのはなし」を聞きました。ゲームを毎日長時間する児童や、自分用のスマートフォンを持っている児童の増加にともない、身体的・社会的な問題が全国的に起こってきています。そこに警鐘を鳴らすのが今回の目的でした。

ゲーム(スマートフォン、テレビも同じ)をやり続けると、脳の前半分はずっとお休み状態だそうです。そうなると、「人の話が聞けない。」「自分の気持ちや考えを人に伝えられない。」「相手の気持ちが分からない。」「腹が立つと、話ができなくなる。」「自分で新しいことを思いつかない。」「細かい工作、複雑な体の動き、字を書くことが苦手になる。」可能性が大きいそうです。

また、ゲームやスマートフォンのやりすぎで、勉強したことが脳から消えるこどもあるそうです。例えば、1日2時間以上お家で勉強する人が、その後、3時間以上ゲームやスマートフォンをすると、家で勉強しない人より成績が悪くなることがあるそうです。

そこで、宮崎県メディア安全指導員様は、次のことを提言されました。

【ゲームの約束】

〇 やらない日を週に4日以上にする。

〇 1週間で合計3時間まで。

〇 外にゲーム機を持って行かない。

〇 ネットにつながない。

〇 外で元気に遊ぶ。

【家族みんなの約束】

〇 家族でおしゃべりしたり、遊んだりする時間をつくる。

〇 子どもはスマートフォンで遊ばせない。

〇 子どものテレビやゲームは合わせて1日最高2時間まで。

〇 夜は早く寝る。

宮崎県メディア安全指導員様、週末のお忙しい午後の時間帯に遠いところから児童及び保護者のために、メディアコントロールの大切さについてご教授いただき、本当にありがとうございました。今回のご講話をとおして、児童も保護者も、これまでのテレビやゲーム、スマートフォンに対する見方や考え方に、少しでも変化が起こったことと思います。

11月22日(水)の3・4時間目は、6年生へのキャリア教育の一貫として、門川町で活躍する地域おこし協力隊2名の方々のお話を聞くことによって、児童自身が将来の夢について考えたり、学ぶ意義を理解したりしました。

地域おこし協力隊制度とは、都市部から地方へ移住し農業・漁業への従事や地域PRその他地域課題の解決などの様々な「地域協力活動」を行いながら、最終的にはその地域への定住を目指す国の制度です。

現在門川町では、4名の地域おこし協力隊が活動されています。今回は、そのうちの2名が来校してくださったということです。11月末には、別の2名の方が来校してくださいます。

今回の2名の方々は、観光PR(飲食店マップ、ポスター製作)や空き家等の利活用をミッションとして活躍されています。また、今感じている門川町の魅力としては、海・山・川へのアクセスがよいこと、海・山・川のコンパクトさだそうです。

地域おこし協力隊の仕事をとおして、また、地域おこし協力隊になるまでの人生をとおして感じたことや考えたことを、スライドショーを使って分かりやすく、そして楽しく以下のことなどを話してくださいました。

〇 しんどい時はどうしてもある。泣きたくなることだってある。でも、それは生きているから感じられること!

〇 生きているのは当たり前じゃない。生きている今を大切にしてほしい。

〇 自分で考えて、決定して、頑張ることが大切!

〇 何とかなると思って、外国に旅立ったが、何とかならなかった。

そこで、以下のようなことをして、自分の価値を上げることに成功した。

・ 人の話を聞くようにした。

・ 相手の気持ちを考えるようにした。

・ 自分のルールを人に押しつけないようにした。

・ 努力の先に楽しさがあることを知って、継続して頑張った。

・ 苦手なことにもチャレンジするようにした。

〇 今では趣味だと思っていたことが、自分の強みとなり、仕事にも生かされている。

〇 強みに気付いたのは、いろいろなことに挑戦してきたからである。君たち(子どもたち)も、いろいろなことに

挑戦してみたら、知らなかった自分の強みを見えてくるかもしてない。

地域おこし協力隊の2名の皆様、お忙しい中、時間をつくって、これまでの人生経験で感じた思いや考えを6年生へ丁寧に話してくださり、本当にありがとうございました。きっと、児童は自他の命や人間関係、学ぶことの大切さを感じ取ることができたとともに、多様な職業観・勤労観を理解することができたと思います。

11月21日(火)に、地域のボランティア8名の皆様が来校し、6年生の家庭科のナップザック作りの支援をしていただきました。

教科書やICTを使ってミシンの使い方は学習しますが、いざ本物のミシンを目の前にすると、児童は要領を覚えるのに時間がかかる場合があります。また、学級担任も、40人近い児童に対して一度にミシン縫いの実技指導をすることには、かなりの工夫が必要になります。たとえば、数台のミシンで糸のほつれが発生し、学級担任がそこの対応に時間をとられていると、学級全体の製作活動が停滞してしまいます。そのため、今回来校してくださったボランティア8名の皆様の存在は、とてもありがたかったです。

今回は、ナップザックの紐を通す部分である「取り出し口」の縫い方の支援でした。丈夫にするために返し縫いの仕方を教えてくださったり、運針のスピードを調節してくださったり、ミシンのトラブルにすぐに対応してくださったり等、児童は安全・安心してナップザックの製作を続けることができました。

ボランティア8名の皆様、お忙しい中、優しく丁寧に支援をしてくださり、本当にありがとうございました。縫い終わった「取り出し口」に紐を通した児童は、ナップザックが完成し、すごく喜んでいました。

11月20日(月)の5校時は1・2・3年生の授業参観、6校時は学級懇談会でした。

1年生は、学級活動でした。全学級が「どうすれば、危険から身を守ることがことができるだろうか。」というめあてのもと、挿絵を見ながら、なぜ危ないのか・危険なのかを隣同士や学級全体で話し合いました。

2年生は、国語科でした。「どんな言葉をかたかなで書くのだろう。」というめあてでした。かたなかで書くことばは3種類あり、①「外国の国や土地、人の名前」、②「外国から来た言葉」、③「鳴き声やものの音」ということを練習問題をとおして理解を深めていきました。

3年生は、1組は社会科、2組は音楽科でした。

1組は、「交番のおまわりさんの仕事を調べよう。」というめあてでした。動画を見たり教科書を読んだりしておまわりさんの仕事をピックアップし、秋の遠足で訪れた日向警察署とも関連させながら考えていきました。

2組は、音楽専科の先生による授業で、めあては「歌の旋律に合わせてリコーダーを吹こう。」でした。「陽気なかじや」のリコーダーの指使いを確認したり、保護者の方が児童の横について一緒に練習したりしました。最後の約15分間は、これまで練習してきたリコーダーや、ビリーブ、手をつなごうの歌の発表をしました。

1~3年生の保護者の皆様、授業参観及び学級懇談会のご出席、ありがとうございました。

11月17日(金)に5年生を対象に、日向土木事務所の皆様、建設業協会の皆様、測量設計協会の皆様、造園協会(緑風会)の皆様が3~5校時に来校してくださり、土木の日に関する出前授業を行ってくださいました。キャリア教育の1つである職業観・勤労観を育む授業でした。

まず、体育館にて道路・河川などの社会基盤の整備や災害時などの「地域の守り手」としての建設業の役割・重要性などの講義がありました。その中で、「土木の日」が11月18日である由来の説明がありました。「土木」の「土」を分解すると、「十」と「一」になります。「木」を分解すると、「十」と「八」になります。よって、土木の日は、十一月十八日だそうです。

体育館の講義が終わると、屋外での活動でした。

測量設計協会の皆さんからは、実際に目で見て測量する方法とGPSを利用しての測量方法を体験させていただきました。遠くの目印までの距離や高さが瞬時に分かったり、運動場に打ち込んで土でかぶせていたピンの在処がぴったりと分かったりして、児童は驚いていました。

建設業協会の皆さんからは、レンガアーチ橋作り体験や重機への試乗体験、ドロンによる撮影観察をさせていただきました。

レンガを担当の方が言われるように組んでいくと、児童が1人ずつ渡ったり、4人が1度に乗ったりしても崩れない丈夫な橋ができあがりました。児童は恐る恐る橋の上を渡っていましたが、その頑丈さに驚いていました。

重機への試乗体験では、ドライバーの方が横におられて一緒にレバーを動かして、重機を走らせたり回転させたりして、楽しんでいました。

ドロンによる撮影観察では、まず、ドローンの大きさや形状に興味をもちました。その後、ドローンを飛ばして運動場にいる児童を撮影し、モニターに映る自分たちの姿を見て喜んでいました。

造園協会(緑風会)の皆さんは、北校舎と南校舎の間や運動場にある樹木の剪定を3時間ずっとしてくださっていました。近くを通ると、児童は「ありがとうございます。」としっかりとお礼を言うことができました。

ご来校してくださった日向土木事務所の皆様、建設業協会の皆様、測量設計協会の皆様、造園協会(緑風会)の皆様、日頃のお忙しいお仕事の最中、本校の5年生のために、土木の仕事の大切さを楽しく学ばせてくださり、本当にありがとうございました。

11月15日(水)~11月16日(木)に、5年生が宮崎県延岡市にある宮崎県むかばき青少年自然の家で宿泊学習を体験しました。目的は、次の3つでした。

(1) 自然に親しみ、自然の中で心や体をたくましくしましょう。

(2) 仲間をいたわり、互いに助け合って友情を育てましょう。

(3) 集団生活のきまりを守り、創意工夫しながら活動しましょう。

(4) 自分の身を自分で守り、他の人の安全にも気を付けましょう。

青少年自然の家に到着すると、「はじめのつどい」がありました。所長さんによる歓迎のあいさつや研修生(児童)代表のことば等がありました。研修生(児童)代表のことばは、以下のとおりでした。聞きやすいスピードで、はきはきと立派に述べることができました。

◆私たちは、門川小学校の5年生です。門川小学校は、海の近くにあり、わたしたちの教室からは、美しい太平洋が見えます。海風は気持ちがよく、毎日元気いっぱいに勉強したり、運動したりしています。

私は、この宿泊学習をとても楽しみにしていました。特に、滝トレッキングと創作活動が楽しみです。なぜなら、山を登った先に見える滝を見てみたいし、創作活動で思い出に残るものを作りたいからです。友達と2日間、一緒に活動できることもうれしいです。

むかばきの「規律」「協同」「友愛」「奉仕」をしっかりと学ぶ2日間にしたいと思います。特に、「規律」を学びたいです。10分前行動、5分前集合・整列をがんばります。そして、成長して帰りたいと思っています。

むかばきの先生方、2日間、どうぞよろしくお願いします。

「はじめのつどい」が終わると、滝トレッキングのオリエンテーションでした。令和4年度まで本校の職員だった方が、所員さんとして歩き方や休憩のとり方、ヘビやハチが出たときの対処の仕方等を丁寧に説明してくださり、とても児童は安心していました。

オリエンテーションが終わるといよいよ出発でした。みんなで拳をあげ、気合いを入れて出発しました。初めは砂利道や土の道で歩きやすかったのですが、次第に大きな石がゴロゴロしていたり、木の根が地表に出ていたりしてきました。また、づづら折りの道もありました。木の橋や吊り橋が架かってあるところもありましたが、そこは、怖がりながらも山の中の景色とともに楽しんでいました。

誰一人リタイアすることなく滝に着くと、一枚岩の上から落ちる水流にマイナスイオンをもらいながら、その雄大さに感動していました。

滝を満喫して、青少年自然の家へ戻ると、昼食(弁当)でした。ご飯とおかずが分かれている2段弁当で、体力を使った児童は、ほとんど残すことなくパクパクと食べていました。食後は、その弁当の入れ物や割り箸、ふりかけの袋、お手拭きとその袋、梅干しの種等の分別回収についても学びました。

昼食(弁当)が終わると、創作活動「杉焼板細工」でした。1人1枚の杉板が配られ、まず、友達とその4つ角をヤスリで丸くしました。次に、引率の先生にガスバーナーで全面を焼いてもらいました。焼き終わると、水道に持って行って、たわしてゴシゴシ洗いました。すると、いい感じで表面の炭がとれて、美しい焦げ目が残りました。最後に、水気を拭きとって絵の具でイラストや文字をかいていきました。滝トレッキングで見た滝やむかばきに棲むシカやムササビの絵を描いたり、自分や家族の名前、名字を書いて表札風にしたりして、とても楽しく取り組みました。

創作活動「杉焼板細工」が終わると、いよいよ青少年自然の家の各部屋に入室しました。生活班の班長さんは、談話コーナーに集合し、引率の先生とともに、これからの予定や部屋での過ごし方について再確認をしました。

入浴を済ませると、いよいよ夕食でした。盛り付けの見本で確認し、必要な個数や量を取り、おいしくいただきました。給食の時には食が細い児童も、この夕食ではもりもり食べていたり、おかわりをしたりしている姿にたくましさを感じました。片付けでは、生活班のメンバーで手分けをして食器を種類ごとに集めて返却したり、台拭きをしたりしました。

夕食が終わると、「天体観測」でした。まず、研修室にて星の種類や明るさの違い、星座について学びました。次に、テラス出て実際に星々を観察しました。周りはとても真っ暗でしたが雲は出ていなく、天体観測には最適の夜でした。満天の星空でした。3台の天体望遠鏡が置いてあり、土星や木星、プレアデス星団(すばる)を見ることができました。また、天体観測ドームもあり、交替で大きな天体望遠鏡を覗きました。望遠鏡をとおして生で見る土星の輪っかや木星の衛星、プレアデス星団(すばる)のきれいな星々の集まりに、歓声をあげて感動していました。

天体観測が終わると、この日1日の振り返りをしおりに書き、就寝準備をして、午後10時には消灯・就寝しました。

2日目(16日)も天気に恵まれました。

午前6時に起床しました。寝具の整理、着替え、洗面・トイレを済ますと、まず、屋外で「朝のつどい」がありました。国旗・県旗・校章旗の掲揚やラジオ体操、児童代表朝のことば等の内容でした。児童代表朝のことばは、以下のとおりでした。少しひんやりとして澄み切った気持ちのよい自然の中で、今日の活動のめあてをきちんと発表することができました。

◆今日は宿泊学習2日目です。

私は、今日のイニシアティブゲームをとても楽しみにしていました。班の人と協力して励まし合いながら、活動したいです。

この宿泊学習も終わりに近づいてきました。最後まで規律を守って楽しい思い出をつくりましょう。

むかばき青少年自然の家のみなさん、今日も1日よろしくお願いします。

「朝のつどい」が終わったら、朝食でした。班ごとにまとまって座り、一斉に「いただきます。」をすることができました。

朝食が終わると、退所準備でした。荷物をまとめて部屋の掃除を行い、シーツや枕カバーを所定の場所に出し、敷き布団・毛布、まくら等を元あったとおりに丁寧に片付けました。

片付けが終わると、所員さんが来られて、部屋のチェックを受けました。「敷き布団は、S字のようにたたんであるか。」「毛布は、角と角を合わせ、ずれないようにたたんであるか。また、垂直に規定の枚数ごとに重ねられてあるか。」「枕は、きれいにそろえられているか。」など、厳しく点検をしていただきました。不合格の部屋はやり直しで、部屋の仲間と部屋に貼ってあるたたみ方や置き方の掲示物を再度見ながら丁寧に行いました。

部屋のチェックで、全ての班が合格したら、「イニシアティブゲーム」でした。すべて、活動班のメンバーで協力するゲームでした。ジェスチャコーナー、バケツの水をこぼさないコーナー、新聞紙を破ってそれを復元するコーナー、ボールを転がしていきながら運ぶコーナー等を、時間を区切って順番に回っていきました。下の写真は、半分に切ったパイプを1人1個持ち、ボールを転がしていきながら、所定の場所までボールを運ぶ「パイプライン」というゲームでした。パイプの傾きの調整、自分がメンバーにボールを引き継いだら再びパイプのラインを作っていくという要領と協力が大切なものでした。

「イニシアティブゲーム」が終わると、プレイホールにて、「むかばきレコード」にチャレンジしました。長縄を回す人、中で跳ぶ人に分かれて、1回のみのチャレンジで何回連続して跳ぶかの記録測定でした。活動班ごとに行ったり、とても長い長縄を使って学級全体で行ったりしました。とても緊張感のある長縄跳びでした。

「むかばきレコード」が終わると、最後の青少年自然の家での食事(昼食)でした。もう3回目の利用なので、盛り付けやお茶(水)の配膳、片付けの分担は慣れたもので、テキパキとできました。

昼食が終わると、「奉仕作業」を行いました。プレイホールや研修室、靴箱をぞうきんを使い、心を込めて磨きました。

「奉仕作業」が終わると、名残惜しいですが青少年自然の家での生活も最後、「終わりのつどい」でした。その中での体験発表では、つぎのことを代表児童が述べました。この2日間での学びや成長を感じる素敵な内容でした。

◆今日で宿泊学習が終わりました。この2日間を振り返って、滝トレッキングや創作活動、天体観測等、たくさんの思い出ができました。

私は、滝トレッキングや食事をとおして、頑張ればできるということと、むかばきの楽しさを学びました。そして、「規律」、「協同」、「友愛」、「奉仕」の中で、私は特に「協同」を頑張りました。布団のたたみ方やシーツの敷き方等、班のみんなで力を合わせてやりました。この経験をこれからの日常生活や学校生活に生かしていきたいです。

むかばきの先生方、2日間ありがとうございました。

児童は、寝具のたたみ方や絵の具セットの使い方、10分前に行動して5分前には集合・整列をすることなどをとおして「規律」を学んだと思います。イニシアティブゲームや食事の準備・後片付けなどをとおして「協同」を学んだと思います。滝トレッキングでの励まし合う声かけやむかばきレコードなどをとおして「友愛」を学んだと思います。奉仕活動やトイレのスリッパ並べなどをとおして「奉仕」を学んだと思います。

宮崎県むかばき青少年自然の家の所員の皆様、この2日間、児童が安全・安心で楽しく過ごせるよう、細かい配慮やご指導、本当にありがとうございました。1人1人に、すてきな思い出ができたとともに、高学年としての自覚と、次年度は最高学年の6年生になる心づもりができたと思います。

11月14日(木)の2校時は、火災からの避難訓練を行いました。

ねらいは、以下の3つでした。

〇 火災発生に対し、迅速かつ安全に避難する方法を理解し、避難行動を身に付ける。

〇 訓練をとおして、冷静に行動できる態度、能力を養う。

〇 火災に関する知識及び諸注意を理解し、実践力を身に付ける。

「訓練です。訓練です。火災報知器が鳴っています。調べていますので、静かに待っていてください。」…(少し時間をおいて)…「訓練です。訓練です。理科室から火が出ています。運動場へ避難して下さい。先生の指示に従って、落ち着いて避難してください。」という教頭からの非常放送で訓練がスタートしました。児童は、ハンカチやマスク等で口をふさぎ、煙を吸い込まないように避難しました。また、「お」:押さない、「は」:走らない、「し」:しゃべらない、「も」:もどらない、にも気を付けながら避難しました。

運動場に全校児童が避難し終わったら、反省でした。「お」・「は」・「も」は守れていましたが、「し」しゃべらないが今回も課題でした。訓練でしっかりできないと、いざ本当に火災で避難することになったときには、パニックになってきちんとできるはずがありません。避難訓練後の各教室で、再度指導を行いました。

今回も日向市消防署の署員3名に来校していただきました。

まず、お話でした。これからますます寒くなり、火を扱う機会が多くなるけれど、絶対に火遊びをしないことを厳しく言われました。「マッチやライダーで遊ばない。」、「ストーブやファンヒーターのまわりを走らない。」、「たき火を子どもだけでしない。」等です。実際に門川町内において、火遊びと思われる火災で、消防車が出動したケースがあったそうです。

お話が終わると、消火器の取扱訓練でした。教職員から1名、6年生から2名が代表で、消火器の扱い方を習いました。初めに、「火事だ!」と大きな声をあげること。次に、自分の足先をほうきで掃くよう消火器の中身を噴射しながら火元に近づいていくこと。最後に、炎ではなく燃えている物に向かって集中的に噴射することでした。3名とも「上手にできました。」と消防署員の方から褒められ、全校児童から大きな拍手をもらいました。

3名の消防署員の皆様、日頃の訓練や業務でお忙しい中にご指導くださり、本当にありがとうございました。

11月10日(金)の15時30分から、校区内の区長の皆様、民生委員児童委員の皆様、そして、門川町の消防防災係様、防災教育担当者様をお招きして、門川小学校防災会議を開催しました。

門川町は、海に接している土地ですので、地震が起こったときには、真っ先に津波を想定して行動しなければなりません。そのため、門川小学校でも、地震に対する避難訓練を1年間に複数回行っています。

そこで、今回は、12月7日(木)に行う下校時避難訓練について、区長の皆様や民生委員児童委員の皆様にその内容や方法を周知させていただくとともに、避難する児童の見守りをしていただいたり、一緒に避難していただいたりすることのお願いをしました。

下校時避難訓練の説明が終わると、児童が避難する際に気を付けなければならないことを話し合いました。とても 熱心な話合いの中で出された意見としては、「どこが避難場所になるのか、一人一人の児童がきちんと知っておかなければならない。」「橋を渡ったのか、渡っていないのかによって、避難場所が全然違ってくる。」「今いる場所から一番近い避難場所に避難しなければならない。遠い避難場所しか覚えていないのはいけない。」等でした。また、人工物の避難場所がいいのか、小高い丘などの自然物の避難場所がいいのか等については、門川町の消防防災係様から詳しいアドバイスをいただきました。

今回いただいた意見については、12月7日(木)の本番までに、各学級や各地区で指導を行います。

ご参加いただいた皆様、お昼のお忙しい中、下校時避難訓練に対する熱心は話合いにより、貴重なご意見をくださり、どうもありがとうございました。

11月9日(木)の午後は、児童が待ちに待っていた鑑賞教室が行われました。

名古屋市の「オフィスパフォーマンスラボ」さんが、来校してくださいました。

「マジカル☆トイボックス」という演題で、歌や製作、マジック(手品)等の内容が交互にあり、まるでおもちゃ箱のようなコミカルショーでした。

歌では、出演者のラッキーさんと一緒に童謡を歌ったり、振り付けをしながら流行の歌を歌ったり、絵描き歌でどんな絵が描き上がるのか集中して見たりしました。児童は、ノリノリで手を振ったり、拍手したり、体を動かしたりしていました。

製作では、細長い風船を自由にねじったり組み合わせたりして何ができあがるのか楽しんだり、代表児童が、大小さまざまな風船のリングを、ドライヤーやブロアーを使ってくるくる回したりしました。演者に指名された3人とも、上手に風船のリングを空中で回し、大きな拍手をみんなからもらっていました。

マジック(手品)では、透明な箱に入っているハンカチが生きているように動いたり、横になっている人が空中に浮いたり、手錠をかけられた人が入れ替わったりしました。テーブルマジックではなく、大がかりな道具を使ったマジックで、一つ一つの技に迫力があり、児童の大きな歓声が上がっていました。

あっという間に60分が過ぎてしまいました。おかげさまで児童は、心躍る素敵な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 1 | 28 | 29 | 30 1 | 31 | 1 1 |

2 | 3 | 4 1 | 5 | 6 | 7 1 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 1 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 | 19 | 20 | 21 1 | 22 |

23 | 24 | 25 1 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |