学校からのお知らせ

笑顔いっぱいの餅つき(5年生)

先日のオープンスクールで、5年生は餅つきをしました。

5月の育苗体験からおよそ半年間の米作りに一生懸命取り組んできた子どもたちにとって、とても楽しみなイベントだったようです。何日も前から、「早くお餅食べたい!」「何につけて食べようかなぁ」という声が聞こえました。

当日は、保護者が来られ、9時頃からもち米を蒸してくださいました。1時間ほど蒸したら、いよいよ子どもたちの出番です。

保護者の方々の力を借りながら、リズムよくついていきます。

はじめは杵の重さに慣れなかった子も、だんだんと力強くつけるようになりました。

ついた後は、自分の手で丸めて持ち帰りの容器に入れます。

「何個もらえますか?」と、おいしそうなお餅を前にうずうずしている様子でした。

最後は、つきたてのお餅を試食しました。

しょうゆやきなこで味付けをして、笑顔いっぱいの子どもたちでした。

たくさんの方々に協力していただき、大変貴重な経験ができました。

ありがとうございました。

オープンスクール「4年」

4年生は、オープンスクールで環境教育と福祉について学びました。

環境教育では、ゴミ収集車の乗車体験や、ゴミの分別クイズをしました。ゴミ収集車に乗ることができて子ども達は大喜び!分別クイズも満点めざして頑張りました。1学期に社会科の学習でゴミについて学習をしましたが、さらに学びが深まりました。

福祉については、幼児保育について学びました。スマイリングパークの清水園長先生、福重先生が保育教諭の仕事について詳しく教えてくださいました。実際に手遊びや読み聞かせを体験し、楽しく学ぶことができました。「保育教諭になりたいな。」「手遊びが懐かしかった。」「読み聞かせをしてみたい。」などなどたくさんの感想を聞くことができました。

オープンスクールでの学びをいかしながら今後も学習していきたいと思います。

オープンスクール

6年生は「ボッチャ」というスポーツを体験しました。

子どもたちが体育館に入る前に、山之口周辺から来られた3名の講師(体育指導員)の方が準備をしてくださいました。

子どもたちは体育館に入ると、講師の方からボッチャのルールについて教えていただきました。

その後、体ほぐしのレクリエーションをして、いざボッチャスタート!

ボッチャは床の上でやるカーリングみたいな競技で、的になるボール(的玉)の近くに自分のチームのボールを集めることが基本となります。初めは、ほとんどの子どもたちが「ボールを投げる力加減」が分からなかったようですが、後半になると、的となるボールに、たくさんのボールが集まるようになりました。

約2時間、子どもたちは「ボッチャ」というスポーツの楽しさに触れることができました。

教えてくださった3名の講師の方々、ありがとうございました。

オープンスクール(3年生)

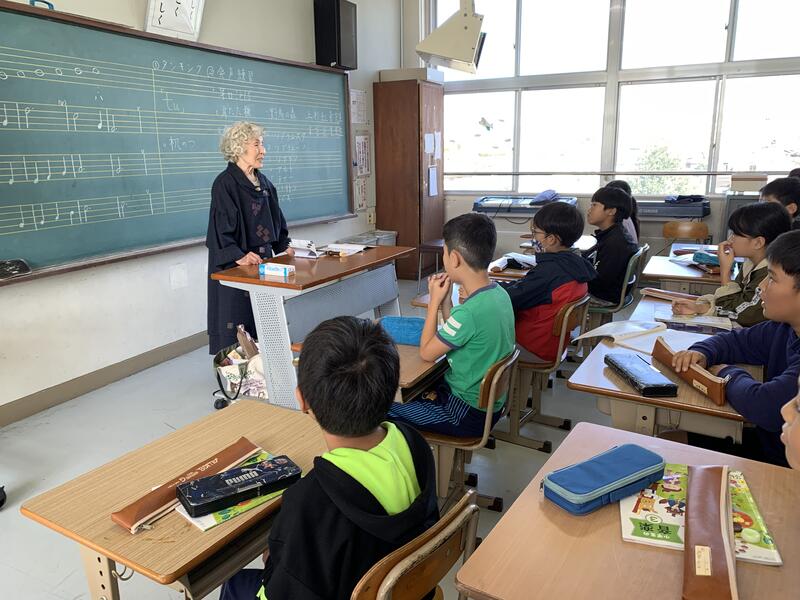

3年生は、リコーダーの学習を行いました。

3年生から音楽にリコーダーが加わるのですが、なかなか難しいです。

どのように吹けばきれいな音色になるのか、タンギングってどうすればできるのか。

分からないことがたくさんです。

今回は小中学校で音楽を教えていらっしゃった黒木先生・田中先生を講師としてお招きし、3年生にリコーダーの指導をしていただきました。

まずは、「トゥー」の口の形の練習や早口言葉でタンギングの練習をしました。

一番盛り上がったのは早口言葉でした。何度も練習して発表してくれる児童もいました。

次に「エーデルワイス」の曲を演奏しました。「ミ」や「ファ」の音が出しづらく、かなり苦戦していました。3年生が終わるまでに上手になれるように練習したいですね。

最後に児童と参観していた保護者の皆様と一緒に「夕焼け小焼け」を歌って終わりました。

珍しいリコーダーを紹介していただいたり、楽しいお話が聞けたりと、子ども達にとって貴重な経験になったことと思います。

【オープンスクール】メモリアル彫りレンガづくり【2年生】

先日お知らせしたとおり、本校では11月11日(土)にオープンスクールを行いました。

各学年の活動の様子を順次ご紹介していきます。

2年生は、株式会社 創宮(そうぐう)さんのご協力のもと、メモリアル彫りレンガづくりをしました。

子ども達は、ご来校頂いた保護者の方々と共に、世界に一つだけの、自分の「メモリアル彫りレンガ」を作ることができて、とても楽しかったそうです。

この後、乾燥させて、焼成するのに約1ヵ月ほどかかるそうで、「早ければ年内の完成ができるかも」とのことでした。

作品の完成が待ち遠しいです。

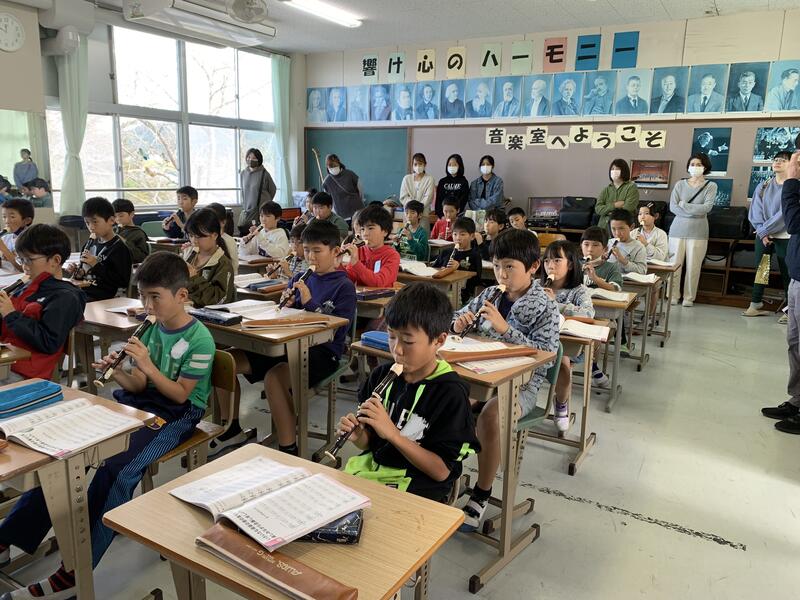

音楽大会に向けて(4年生)

4年生は、11月14日の都北音楽大会に出場します。

運動会が終わってから少しずつ練習を重ね、あとは本番を待つのみとなりました。

合唱は、「やさしさに包まれたなら」を歌います。高音が難しいですが、みんな一生懸命歌っています。伴奏の児童も毎日昼休みに練習をしています。

合奏は「めぐる季節」です。初めての楽器にチャレンジする子もいますが、昼休みも練習し、とても素晴らしい合奏ができてきました。

お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、2曲とも魔女の宅急便の曲です。

子ども達も楽しく練習に取り組んできました。本番は都城総合文化ホールでの発表です。緊張すると思いますが、頑張ってきます。

餅つき準備

本校では、明日、オープンスクールを行います。昨日はその振替休業日でしたので、HPをアップしていませんでした。

毎日見ていただいている方、申し訳ありませんでした。その分、明日アップしますのでご覧ください。

さて、5年生はオープンスクールで餅つきをします。今日の午後は準備の時間でした。

子どもたちの準備の時間に合わせて4名の保護者がお手伝いに来られて、重い石臼を運んできれいに洗ってくださいました。

家庭科室では、5年生が明日使う物を全て洗います。口に入れる物を扱うので、衛生面に気を付けねばなりません。みんな和気藹々と楽しそうに一生懸命がんばっていました。

外でいろいろな物の配置などを話し合っている保護者の後ろに子どもたちが数名集まっています。

数年前まで全学年餅つきをしていたので、杵や臼がたくさんあるのですが、杵は餅つきをするとき石臼に当たり破損しているものがけっこうあったのです。保護者が持ってきてくださった道具で修理もしますが、傷みの激しいものは少し削ったくらいでは使い物になりません。そこで、先端を2cmほどのこぎりで切ってから削ろうということで、のこぎりを持ちだして子どもたちが「ギーコ、ギーコ」し始めました。なかなかの重労働ですが、やりたい子が多く行列ができていました。その甲斐あってほぼ全ての杵の修理が終わりました。今年使うものはその中の半分もないのですが、来年の5年生へのプレゼントというところです。

そうこうしているうちに、家庭科室では洗い物が終わり、もち米もといで水に浸け終わりました。

さあ、準備万端。後は明日の本番を待つだけです。

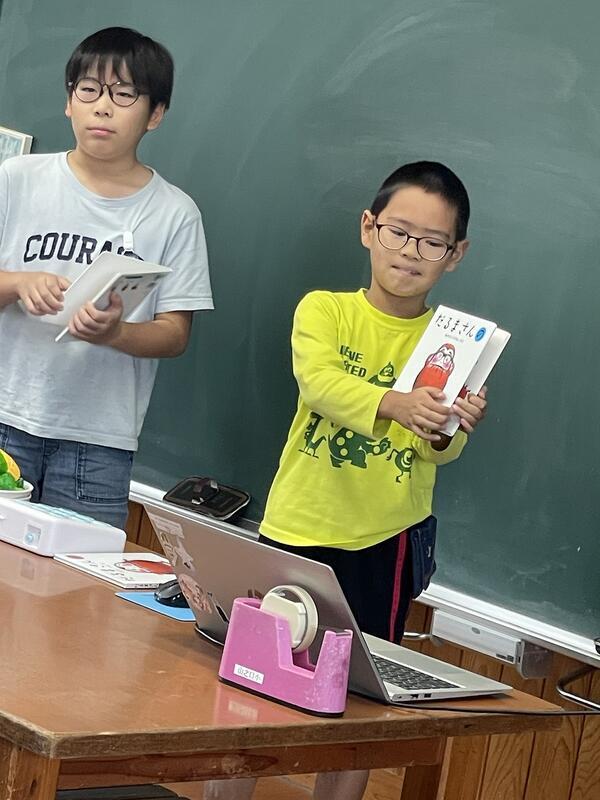

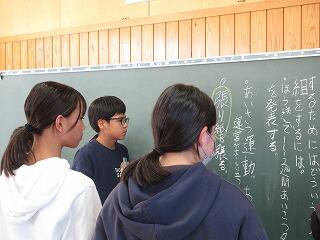

児童集会(栽培委員会の発表)

11月に入り、夏の花はほぼ枯れてしまいました。花壇は花を抜いて耕した状態です。

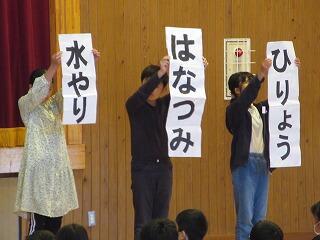

さあ、冬に向けて新しい花を準備します。児童集会で、栽培委員会が今後の栽培活動について低学年でも分かるように説明してくれました。

進行は、いつも通り運営集会委員会の担当です。

「栽培委員会の皆さん、発表をお願いします。」

これから、一人一鉢の花を責任もって育てていきます。

まずは、花を植えるまでの流れの説明をしてくれます。

① 鉢に名前を書きます。・・・自分が育てる花だという自覚が芽生えます。

② 鉢の底にボラ土を入れる。・・水はけがよくなります。

③ 土を半分くらいまで入れる。・・入れすぎても足りなくても問題あり。加減が大事です。

④ 根をほぐす。・・張りすぎて絡まっている時は、根がうまく伸びるようほぐしてあげます。

⑤ (苗を)真ん中において土を入れる。・・真ん中というのがなかなか難しいです。

⑥ 水をあげる。・・植え替えたときは、根が乾くのでたっぷり水やりをします。

これで、苗植えは終了です。

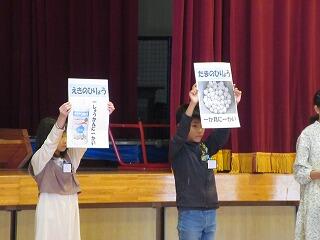

ここからは、しばらく水やりをがんばります。しかし、それだけではありません。適量の肥料を施します。

玉肥料は、根から離れたところに何粒か置いておくと、少しずつ土に溶け込みます。1~2ヶ月はもつので助かります。液肥は必要に応じて、週に1回程度まきます。これらの肥料の力もあって、苗が力を付けていきます。夏の花と違いぐんぐん伸びるという感じではありませんが、花を咲かせるための準備をしているのです。

花がら摘みはずっと先の話ですが、咲き終わった花を摘むと次の花がまた元気に咲いてくれます。花の勢いを持続するための大切な作業になります。

毎日しっかり観察して、花のために今何をすればいいのか考えると、きっときれいな花が咲き誇るようになるでしょう。

「さあ、栽培委員会の説明はどうでしたか。感想を発表してください。」

「大きな声で教えてくれたから分かりやすかったです。」

「花のお世話はたくさんあるけど、がんばります。」

「鉢の花に負けないくらい花壇の花もお世話をしたいと思います。」

「花いっぱいの学校になるとうれしいです。」

たくさんの感想が出て、説明をがんばった栽培委員会の子たちはさぞうれしかったことでしょう。

1年と6年のふれあい遊び

10月に数回、1年生と6年生が昼休みにふれあい遊びをしていました。6年生が1年生とできることを考えて遊びに誘います。6年生と遊べるというだけで1年生は大喜び。

1回目は、手つなぎ鬼です。1年生と6年生が手をつないで鬼ごっこをします。1年生の走力を考えながら手を引く6年生、優しさがあふれています。

2回目は、おなじみのじゃんけん列車でした。先日、児童集会で実施したときは体育館でしたが、やはり運動場だと運動量が違います。列が長くなるとどこが先頭なのか分かりづらく、じゃんけん相手を探すのが大変そうでした。

3回目は、色つけ鬼です。鬼が言った色を見つけて、その色の物にタッチしている間は、鬼は捕まえることができません。これは、ちょっとルールが難しかったようです。みんなが集まったままでしたが、結局ゆっくり話ができるのがうれしかったのか、みんなニコニコでした。

4回目は、なぜか手つなぎ鬼に戻っていました。手をつないだままの追いかけっこが楽しいのでしょうね。

中には、放送塔の影に隠れてゆっくりしている子達もいました。

1ヶ月の間に何度もいっしょに遊べてお互いにうれしかったようです。このときだけでなく、よく6年生の周りに1年生がいる姿を見ます。やさしく遊んでくれることを知っているからでしょう。この1年生が6年生になったとき、1年生と遊ぶ姿が目に浮かぶようです。

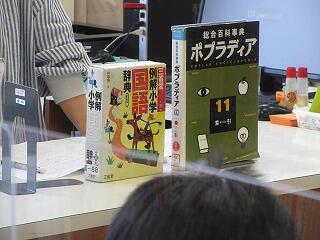

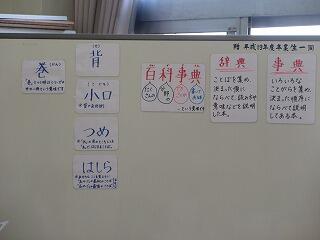

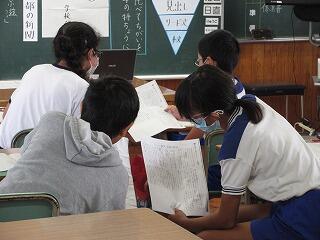

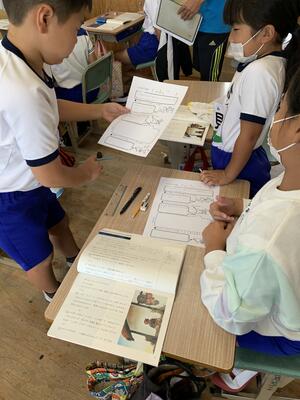

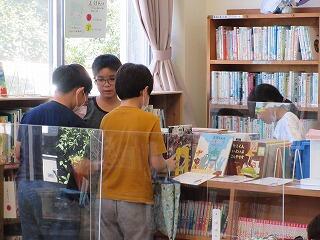

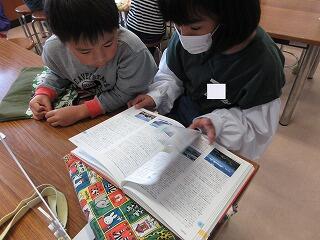

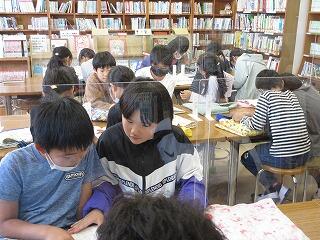

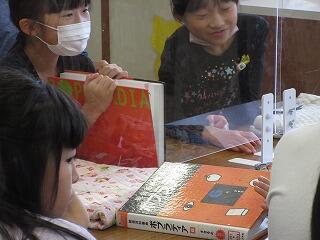

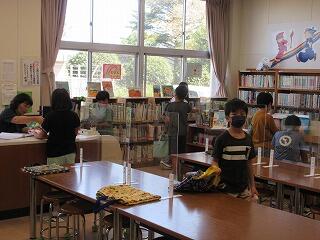

事典のひき方

図書室にいる4年生が大きな本を広げて数人でのぞき込んでいます。

開いているのは、事典です。さて、「辞典」と「事典」の違いは・・・?

ということで、図書館サポーターの先生がいろいろ教えてくださいました。

まず、事典に関係するいろいろな名称と意味です。「巻」は、いわゆる1巻、2巻の「巻」です。他にも、「背」「小口」など普段あまり気にしていませんが、事典のいろいろな部分を表す言葉があります。

そして、よく聞く「百科事典」とは、「百・・たくさんの」「科・・分野の」「事・・出来事」「典・・かいてあるもの」のことだそうです。

また、「辞典」は集めた言葉を順番に並べて読み方や意味を書いたもの、「事典」は、集めた事柄を順番に並べて説明したものということです。要は、「言葉」を集めたものと「事柄」を集めたものというのが大きな違いですね。事典の場合、写真が多いイメージがあります。

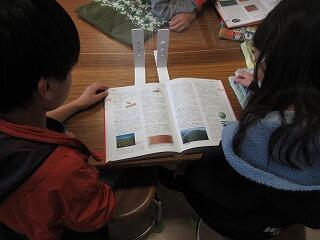

さて、そんなことより(と言ってはいけないのですが)子どもたちは事典を早く使いたくてたまりません。

基本的な使い方は辞典と同じで、50音に沿って探していきます。ただし、辞典は1冊に全ての言葉が書いてあるのに対し、事典は数巻に分かれています。今回使った事典は11巻に分かれていました。1巻を持っている子のものにはきっと「あ」行の事柄しかなく、10巻を持っている子のものには「ら」行辺りの事柄しか載っていないはずです。

さあ、事典をひくスピードの競争が始まります。しかし、問題を出す方も大変です。

「1巻を持っている人達は、〈アイロン〉を探してください。」

「10巻を持っている人達は、〈ランドセル〉を探しましょう。」

などと、それぞれの巻に合わせた問題を出さないといけないからです。

「それでは、よーい、スタート!」

「先生、見つけました。」

「私たちも見つけました。」

「それでは、見つけた言葉の説明を読んでもらいましょう。」

「はい。〈ドラえもん〉の意味は、・・・と書いてありました。」

という感じで学習は進んでいきました。

ところで、お気付きでしょうか。上の方の文章に、「今回使った事典は11巻に分かれていました。」と書いていたのですが、子どもたちが使っていたのは10巻までで、11巻目はずっと先生の机の上にあったことに・・・。

11巻は、1~10巻に収めてある事柄だけが載っている「索引」の巻になります。11巻で知りたい事柄を探すと、すぐ上の写真の通り、その事柄が何巻の何ページに載っているかだけが書いてあるのです。

ちなみに本校にあるのは15年ほど前に出版されたもので、最新版は12巻まであるそうです。載せるべき事柄がそれだけ増えているということですね。

今回は説明が多く見づらかったかもしれませんが、4年生の事典のひき方の学習の様子をご紹介しました。

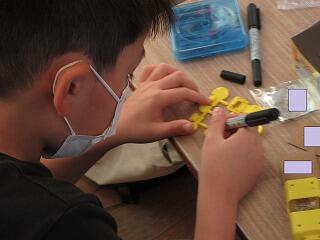

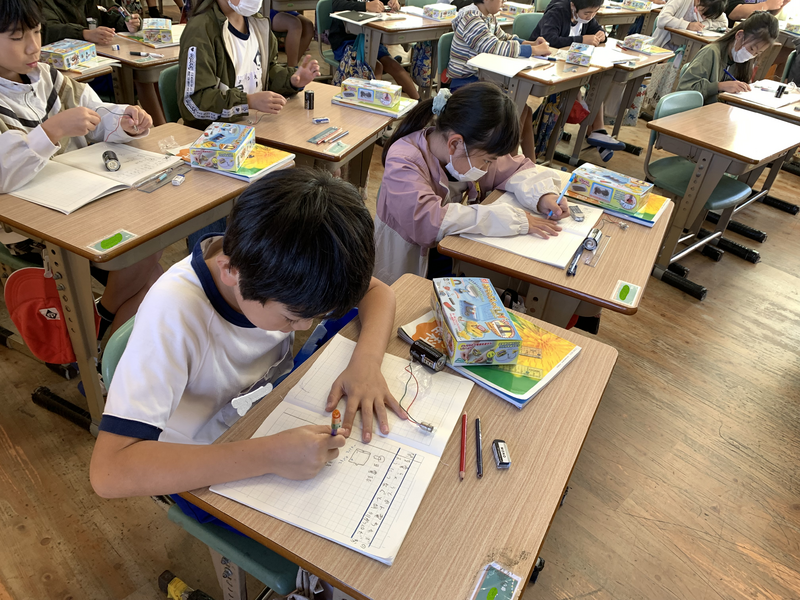

3年生理科 『電気で明かりをつけよう』

3年生では、理科の新しい単元『電気で明かりをつけよう』の学習が始まりました。

この学習では、豆電球や乾電池を使って電気をつけたり、電気を通す物や通さない物を探したりする活動を行います。

先週、実験キットを配って説明をしている時から目をキラキラさせて

「早く実験がしたいです!」とやる気満々の様子でした。

まずは、名前を書きます。

細かい部品一つ一つにも書いておかないとなくなってしまったら楽しい実験ができないので、みんな真剣そのものです。

「よーし、全部書いたぞ。元通り、しっかり片付けよう。」

そして、本日の学習では、ソケットに豆電球を入れて、銅線をどのように乾電池につなぐと明かりがつくのか実験しました。

特にヒントもなく、「色々試しながらやってみよう」とだけ指示をして、実験を始めると、

「えー!」「どうやるの?」「つかない!!」という声が多かったのですが、

次第に、「ついた!!」という声が上がってきました。

どのようにつないだ時に明かりがついたか、どのようなつなぎ方のときは明かりがつかないのか、図や説明をノートに書き込んでいます。

次は、ソケットから豆電球を外して、【銅線1本】【豆電球】【乾電池】の3つだけで明かりをつけるにはどうすればよいか実験しました。

これがなかなか難しい。豆電球に銅線を巻きつけてみたり乾電池に豆電球をつけてみたりと試行錯誤を繰り返し実験を行っていました。口々に「難しいなあ」と言いながらも、その顔はとても楽しそうでした。

数分後、『ついたー!!』と嬉しそうな声が。

次回は、本日の実験を考察し、どのようなつなぎ方をすれば明かりがつくのかまとめます。実験を通して、しっかりと知識として身に付けてほしいと思います。

委員会活動

本校では、5・6年生が委員会活動をがんばっています。

イチョウの大木の下でほうきを使っていたのは、美化委員会です。少し風が吹くと、イチョウの葉がひらひら舞い落ちてくるので、朝のボランティアと合わせて毎日がんばってきれいにします。集めた葉などは、大きなフレコンバッグに入れていきます。

次は、体育委員会です。同じようにほうきを持っている子がいますが、こちらはかがやきハウス(体育倉庫)の中をきれいに掃いているところです。空気入れを持って歩いている子もいます。ボールをチェックして抜けていた空気を入れてくれたようです。おかげ様で体育の時間にすぐに使うことができます。

運営集会委員会は、11月に行われる小中あいさつ運動に合わせて、自分たちはどのような取組をしていくか相談中です。全校に呼びかけるとともに、まずはお手本となってあいさつをがんばってくれることでしょう。

栽培委員会は、花の植え替えをした鉢を並べるために移動しています。せっかくきれいな花鉢を持っていたので、集合写真を撮らせてもらいました。今の季節は夏の花が元気が無くなり、冬の花はまだ育っていないので学校がさびしくなりがちですが、少しでもきれいな花を集めて植え替えてくれているおかげで、学校が華やかになります。

放送委員会は、早口言葉の練習中。時々言い間違えて笑ってしまったりしていましたが、口がうまく動くようにいろいろな早口言葉を練習していました。はっきり話すことで、伝えたい内容がしっかり全校に届きます。

活動場所が近かったので、写真がかぶってしまいました。

図書委員会は学級文庫の本が破れ足り汚れたりしていないかチェックしています。破れた本は、図書室に運んで図書館サポーターの先生などに修理してもらいます。

給食委員会はお盆ふきや台ふきを洗うためのバットをたわしを使ってきれいに磨いてくれています。

意識しないと気付かないような活動も多いですが、こうした5・6年生のおかげでみんな学校生活を気持ちよく過ごすことができるのです。下級生もその姿を見習って、自分にできることをがんばっていってくれることを期待しています。

登校班会

子どもたちが体育館に集まってきました。しかし、いつもみたいにきれいに整列できていません。

この日は、朝の活動で2ヶ月に一度の登校班会が行われました。久しぶりなので、低学年には、自分の登校班がどこに集まっているのか分からなくなる子がいます。そこで、低学年は体育館の後ろの方で班長が迎えに来るのを待っているのです。班長が迎えに来ると安心したようについて行きます。

ようやくどの班もメンバーが揃ったようです。

生徒指導担当の先生から話があります。

「朝、ちょっと寒くなってきましたが、ポケットに手を入れて歩いている人はいませんか。こけると大けがをしてしまいますよ。寒いときは、手袋をはめてきてもいいです。」

「登校するときのきまり(あいさつや一列登校、決まった時間に集合 など)は守れていますか?」

ひと通り注意が終わったら、地区の担当の先生のところに移動して、さらに具体的に話があります。

先生の話が終わったら、班ごとに自分たちの登校の様子について反省をします。

「そういえば、この前ちょっと集合時刻に遅れたことがあったね。」

「大きな声でしっかりあいさつできてるかな。」

反省が終わると記入用紙を持って担当の先生のところに集合します。

「集合時刻に遅れてしまった原因は何ですか?」

「少し朝寝坊してしまいました。」

「夜寝るのが遅くなっていませんか。自分できちんと起きられるようにしましょう。」

などのやりとりがされているのでしょうか。

友だちや周りの人に迷惑をかけないよう一人一人が心がけて、気持ちよく安全に登校できるといいですね。

洗濯をしました。

家庭科の時間に、自分の体操服を洗濯しました。

まずは、体操服のどの部分が汚れているのかチェックしました。

その後、学習したとおり、洗濯する物の重さを計り、それに合わせて洗剤の量や水の量を計算して準備しました。

そして手洗い開始!汚れに応じて、つまみ洗いやもみ洗いを頑張りました。

きれいになるよう一生懸命に洗濯する中で、「寒い日も手洗いをしていた昔の人の苦労」や「毎日、洗濯をしてくれている家族の大変さ」にも気づくことができたようでした。

よい体験学習となりました。

「ひかりのくにのなかまたち」(1年生)

今日は、1年生の学習の様子をお伝えします。

1年生は図工の時間に「ひかりのくにのなかまたち」という題材で工作をしました。

色セロハンを切って袋に入れたり、切ったセロハンを袋につけたりしました。

人形をつくる児童もいれば、リボンを作る児童、昆虫を作る児童など、

それぞれが作りたい作品を作っていました。

窓に飾り、太陽の日が差し込むと、とてもきれいに見えますね。

光を集めると

3年の理科の様子です。

みんな体育館の方を見ています。その手には形や大きさの異なる鏡が・・・。

体育館の壁に、鏡から反射した日光を当てて楽しんでいます。鏡を上下左右に動かすと、すごいスピードで光が体育館の壁を動き回ります。子どもたちは夢中になって動かしています。

そのうち、担任から指示があったようで、グループのメンバーの鏡の光を一点に集めようとし始めました。ところが、これがなかなか難しいのです。手が震えてほんのちょっと鏡が動いただけで、光がぶれて思うところになかなか集中しません。自分のがうまく的に当たったと思ったら他の人のがずれています。それが気になって、その人の方を見ているといつの間にか自分のもずれています。

そのうち、手で持たずにうまく光が当たったときに鏡を地面に立てておくとよいことに気付きました。少しずつみんなの光が1点に揃ってきました。すると、そこに立てておいた温度計の示す温度が一気に上がります。子どもたちは、

「わあ、40度になったよ。」

「まだまだ上がってる。」

と大喜び。

日光が集中すると、すごく温度が上がることに気付いた3年生。実験が終わると満足そうに教室に帰っていきました。

この気付きが、次の学習にどうつながるでしょうか。

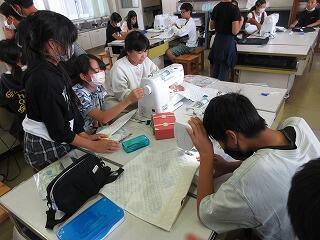

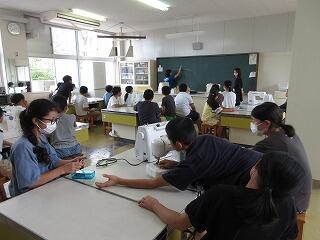

修学旅行も近いし・・・ナップザック作り

6年生は、ナップザック作りをがんばっています。

11月16日(木)、17日(金)に行われる修学旅行まで1ヶ月を切りました。今作成中のナップザックを修学旅行に持っていくのですから、気合いが入ります。

先週の家庭科の時間に、縫うべきところに印を付け、布がずれないように仮縫いをして・・・と下準備を済ませて、今日のミシン縫いに臨んでいるのです。

ミシンは、昨年度にエプロン作りをしたときに使っていて手慣れたものと言いたいところですが、

「あれっ、上糸がうまく出てこないんだけど・・。」

「どこまで縫って返し縫いすればいいのかな?」

「ここまでできたけど、このあとどうするのかな。」

ミシンの使い方を忘れていたり、エプロンの時とは勝手が違ったりして、けっこう戸惑うことが多いです。

それでも、失敗すると友だちが手直しを手伝ってくれたり、やり方を教えてくれたりするのでなんとかかんとか作業は進みます。

ミシン縫いが終わると、手縫いすべきところもありますが、焦らずそれぞれマイペースで針を操っていました。

【秋の味覚!】「さつまいも」の収穫をした2年生♬

10月24日火曜日の2時間目に、5月に苗を植えた「さつまいも」を、学校支援ボランティアの松山さんにご協力頂き、収穫しました。

2年生の中には、いもほりをすることが楽しみで昨日からドキドキしていた子もおり、実際にいもをほってみると、その大きさに、「うぉお!」という声や「大きい!」という声が上がっていました。

収穫した「さつまいも」を食べながら、子ども達が秋を感じてくれると嬉しいですね。

児童集会

先週行われた児童集会の様子です。

今回は、運営集会委員会の計画・進行で、全校児童がいっしょにゲーム(じゃんけん列車)をしました。

「最初は他の学年の子とじゃんけんする」というルールだったのですが、どうしても近くにいる子としてしまうようです。しかし、2回目、3回目のじゃんけんとなるとそうもいきません。いろいろな学年が混じります。

「おやおや?」いつの間にか校長先生も参加しています。どうも1年生に「じゃんけんしましょう。」とせがまれたようです。

2~3分すると、随分列が長くなり、どこからどこまで続いているのか分からなくなります。そこで、1回線は終わりです。列の先頭にいた子に自分の列の人数を数えて発表してもらいました。

そして、2回線。

「よーし、今度こそ勝ち続けるぞ!」

結果は・・一番長い列は50人以上つながっていました。自分たちの列が一番長かったのを知った子たちは万歳。他の子たちは大きな拍手。

「あー、楽しかった。またやりたいな。」

朝から大きな笑顔の花が咲きました。

長距離走練習開始

子どもたちは登校すると自主的に朝のボランティア活動をします。

2学期は、毎日落ちてくる銀杏を火ばさみで拾ったり、ほうきで掃き集めて一輪車で運んだりと大忙しです。

「ねえねえ、こっちにたくさん落ちてるよ。」

と上級生の手を引く1年生の姿が見られました。いっしょに作業できるのがうれしくてたまりません。

最近は落ちてくる銀杏の数が減ってきましたが、葉が少しずつ黄色くなり、これから一斉に落ち始めるので一段と忙しくなりそうです。

ふと見ると、ラインカーを使っている子がいました。この日は、本年度最初の長距離走の練習日。低・中・高学年でコースを分けて運動場を走ります。体育委員会の子がそのコース分けのためのラインを引いていたのです。

長距離走は、朝の涼しい時間に練習します。まずは、学年ごとにしっかり準備運動をして・・・。

係の先生から、

「今日は初めての練習なので、全力を出さず無理のないように走りましょう。」

という指示がありました。

そして、いよいよスタートです。音楽に合わせて5分ほど走ります。

スタートの瞬間、思わずスピードを上げすぎて思い出したようにスピードダウンする子もいましたが、みんなマイペースで走り終えることができました。これから少しずつ練習に力を入れていきます。

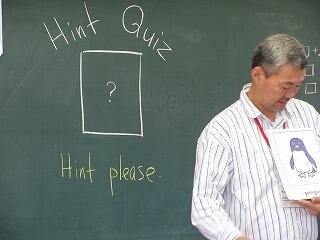

外国語活動(4年)

4年生の外国語活動で面白そうな授業をしていました。

カードに描いてある動物の名前を当てる「Hint Quiz」というゲームです。解答者(出題者以外の全員)が「Hint please.」と声をそろえて言うと、出題者がジェスチャーでヒントを出してくれます。

「えーっ!この動物はどんな特徴があるんだっけ?」

カードを見て、出題者はしばし考えます。他の子はどんなヒントをもらえるのか楽しみで、少しざわついています。

問題は5問ほどあり、正解が出ると出題者が変わります。上の写真の子たちはどんな動物をジェスチャーで表現したのでしょうか。

正解が出ると、なぜか解答者より出題者の方が興奮して大喜び。という場面も見られました。

[penguin」「monkey」「elephant」[rabbit」など、子どもたちはたくさんの動物の名前を覚えました。

どこにあるかな

3年生が何かを記録しながら校内をうろうろ。何をしているのでしょうか。

さあ、一生懸命記録している子もいますが、果たして何を書いているのか分かりますか。

さあ、そろそろ分かってきたでしょうか。そうです。子どもたちは校内にある消防機器を探していたのです。

「ねえねえ、見つけた?」

「ほら、そこにもあるよ。」

「えー、体育館の4つの隅っこには1本ずつ消火器があったんだ。知らなかったー!」

普段あまり入ることのない事務室に、校内のどこで火事が起きたか分かる表示盤があることがわかりました。

また、この日だけは特別に消火栓のボックスの中も見せてもらい、

「わー、長いホースが入ってる。」

と興奮する子ども達でした。

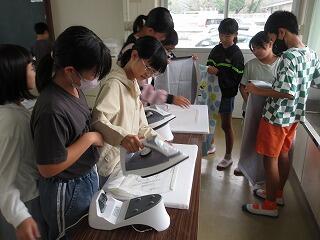

1か月が経って

初めてミシンを使う5年生の様子を紹介してから約1か月が経ちました。腕前は上がったでしょうか。そして、学んだことが活かされているでしょうか。

上の写真は、前回から10日ほど経ったときの様子です。頻繁にミシンを使う機会があるわけではないので、まだ練習布を使って縫い方の練習をしている段階です。しかし、ミシンを使う手つきや表情に余裕がある気がします。やり方が分からなくなったときも、前回は「先生、助けて!」というアピールが多かったのですが、今回は、「ねえ、うまくいかないんだけど・・。」「あー、それはここをこうしてああして・・。」など、学んだことを思い出し友だちと相談しながら作業を進める子が増えていました。

次に、家庭科室をのぞいたときには、すでにエプロン作りに取り組んでいました。

ミシンで縫う前に、縫い目をはっきりさせるためにアイロンで折り目を付けます。火傷しないように気を付けて。

「えーっと、ここを縫った後は・・・。」

「ミシンのスピードを少し上げようか。」

「まっすぐに縫えてるかな?」

いろいろ考えながら作業を進めていきます。

「ちょっと集まってー!」

手順を間違えそうなときは先生が声をかけます。

「あっ、そうか。そこを先に縫わないとおかしなことになってしまうんだな。」

いろいろ発見しながら、エプロン作りは進みます。

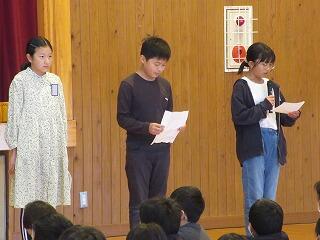

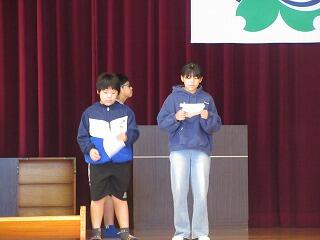

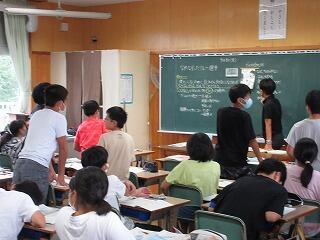

児童集会

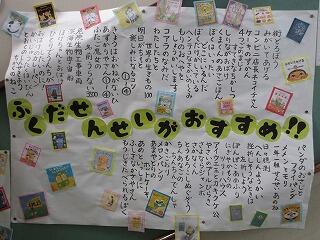

先日、児童集会がありました。今回は、運営委員会と図書委員会の発表です。

まずは、運営委員会の登場です。あいさつの仕方について、大切な点を強調しながら手本を見せてくれました。重要なのは、「声の大きさ」「相手の目を見ること」「丁寧にすること」などです。座っている子どもたちもしっかり見ていました。

続いて登場した図書委員会は、図書室のことを教えてくれます。

青い星のついた棚には、今年入った新しい本が並べてあるそうです。

「その中には、折り紙の本もありますよ。」

と、その本を読んで作った大きな折り紙の作品も見せてくれました。

図書室のルールの確認がありました。

「本を借りるときは、学年・学級・出席番号を言って名札を見せてください。」

「借りるための予約をしたいときは、予約用の紙に書いてポストに入れてください。」

「図書室では静かに過ごしましょう。」

と分かりやすく示してくれました。

発表が終わると、見ていた子どもたちが感想を言います。

「発表の声が大きくて分かりやすかったです。」

「新しい本にはどんなものがあるか見てみたいです。」

今回も運営委員会の子が児童集会の進行をしてくれました。

今週の出来事

今週は5年生がバイオマス発電所の見学と稲刈りを行いました。

バイオマス発電所は、木材チップを燃やして発生させた蒸気でタービンを回し発電するそうです。山之口小学校の子どもたちにとって、バイオマス発電所の見学は初めての経験でした。

まず、発電所の方がスライドを使ってバイオマス発電所についての説明をしてくださいました。

チップを燃やし、電気を作る過程を詳しく説明していただきました。

その後はバスに乗り、材料となる沢山の丸太や砕いている様子を見させていただきました。

初めて見る施設にとても驚いていた子どもたちです。

最後は、芋ほりをさせてもらいました。

とても貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。

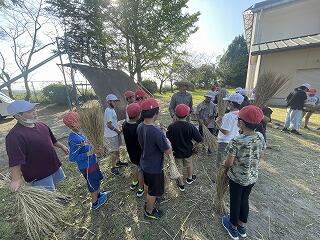

そして、13日(金)は稲刈りがありました。

まずは学校支援ボランティアの松山さんから、稲刈りの仕方についての説明がありました。

自分たちが種から植えたお米の生長に感動しながら、松山さん、JAの方や、保護者の皆様と一緒に稲を刈りました。

最初は手こずりながらしていた稲刈りも、最後はだんだんと上手になっていきました。

たくさんの方の保護者の皆様とボランティアの方々のおかげで、今年もたくさんの稲を刈ることができました。ありがとうございました。

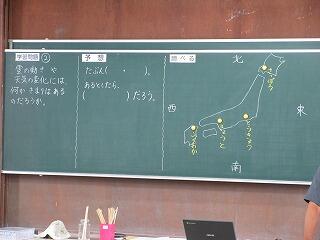

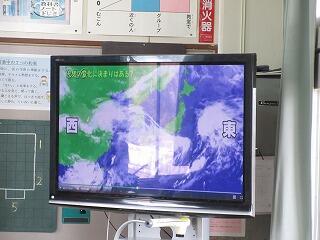

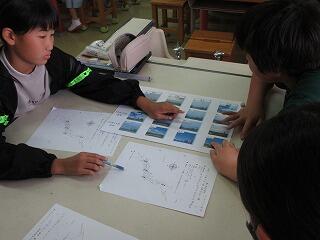

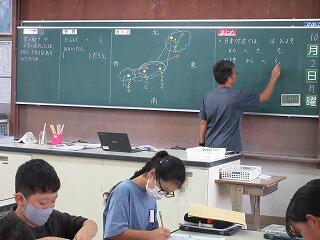

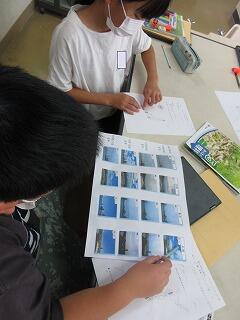

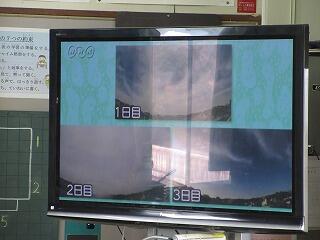

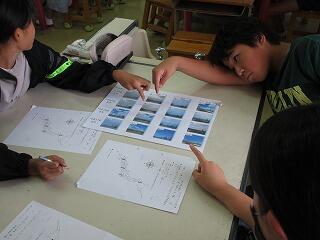

雲の動きと天気の変化

5年の理科の様子です。

この日の学習では、雲の動きと天気の関係について調べました。

空の写真がたくさん載っている紙を見ながら何やら相談中です。それぞれの写真の特徴を見つけているようです。

「暗い空と明るい空があります。」

「少しずつ変わっている気がします。」

など、それぞれ発見したことを発表していきます。

発表の後、先生が雲画像を見せました。「変化」「違い」というキーワードを意識しながら雲画像を見る子どもたちの視線が鋭くなります。

改めて写真を見ながら話合いをすると、

「この日は〇〇県で雨が降っていたけど、次の日はこっちの△△県の天気が悪くなってきてるね。」

「〇〇県で雨を降らしていたこの雲が△△県の方に来たのかな。」

「ということは、雲がこんなふうに移動しているということ?」

など、動画で見たことと関連させながら、より具体的な意見が出てきました。

いよいよまとめです。大まかな文章は板書されていますが、大事なところは空欄になっているので学習したことを思い出しながら埋めていきます。

友だちと協力しながら、たくさんの発見をした子どもたち。ひとつ残らず埋めるため、最後までがんばります。

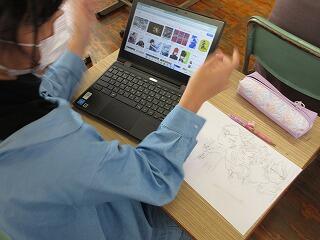

クラブ活動

先週のクラブ活動の様子です。

スポーツクラブは、運動場でサッカーをしていました。ミニゴールを2つつなげてシュートが入りやすいように工夫しているようです。

体育館では、バレーボールが行われていました。ボールを狙ったところにパスするのはなかなか難しいようです。3学期には、試合もできるようになるでしょうか。

手作りクラブでは、プラバンのキーホルダーを作っていました。何度見ても電子レンジの中でいったんぐにゃぐにゃになった薄いプラバンが縮んで厚く小さくなるのが不思議です。子どもたちはそれぞれにお気に入りの絵を描いては電子レンジに入れ、出来上がりを喜んでいました。

音楽クラブは、楽器の練習にいそしんでいます。上手にピアノを弾いている6年生の女の子に、

「どこで習っているの?」

と聞くと、

「えっ、習ってませんよ。」

と返答がありました。習っていないのにあの腕前、うらやましいです。

パソコンクラブは、対戦型のゲームを楽しむ子、パソコン上で模様を描くのを楽しむ子など、自分なりのテーマをもって活動していました。うまくいかないときは友だちに尋ねるなど、和気あいあいとした雰囲気でした。

ダンスクラブは、基本的な動きをみんなで練習中です。写真では伝わりにくいですが、動きがなめらかになるには体重移動が重要なんだなと思いました。

最後はイラストクラブです。本を見ながらキャラクターを真似る子、独自のキャラクターを考える子、丁寧に塗り絵をする子もいて、それぞれ自分の世界に入っている感じでした。

何らかの形で、それぞれの活動の成果が披露されるといいなと思いました。

全校集会(10月)

先週、10月の全校集会がありました。

「休め」「気を付け」

基本的な動きを確認するのも大切なことです。さあ、号令に合わせてさっと動けているでしょうか。

今回は、学習目標の確認をしました。10・11月の学習目標は、「目標をもって学習や読書に取り組もう」です。そして、「はっきりと返事と発表をしよう」という下位目標も示されました。しっかり友だちに届くように発表すると教室に活気が出てきます。ぜひがんばってほしいです。

読書については、先日お知らせしたように、新しいミッションが始まります。決まったテーマに合う本を選んで図書室で借り、ミッションをクリアするといつもより1冊多く本を借りられる券がもらえます。読書好きな本校の子どもたちにとっては、とても魅力的なことです。

このミッションは、今日からスタートです。さっそくやる気満々の子どもたちが図書室を訪れていました。

全校集会の終わりには、表彰も行われました。今回は、夏休みの自由研究の入賞者の表彰でした。市内の4年生の部の最優秀賞をとった児童に校長先生から賞状が手渡されました。自分でテーマを決めて内容を工夫しながら行う実験は、やり始めると面白くてたまりません。きっと充実した夏休みを過ごしたことでしょう。

稲刈りに向けて(5年生)

待ちに待った稲刈りが、いよいよ来週となりました。

先週、子どもたちが見学に行くと、6月の田植えからは想像できないほど立派な稲が育っていました。

この調子でいけば今年は豊作だと学校支援ボランティアの松山さんに教えていただき、子どもたちも大喜びです。

そして、稲刈り本番に向けて、刈った稲を麻ひもで縛る練習をしました。

まずは説明を聞き、実際に自分たちの手で縛ってみました。

せっかく刈った稲が落ちてしまわないように、きつく縛るコツを身につけていきます。

来週の稲刈りが、ますます楽しみになった5年生でした。

2年体育

運動会が終わり、普段の体育の授業の様子も随分変わってきました。

2年生は、体育館でボールを蹴ってリレーをしていました。プロの上手なサッカーも見応えがありますが、子どもたちのあたふたしながらボールを蹴る姿もかわいくて微笑ましいです。この日は、校長先生がキックリレーを計画したようです。

中には、うまくコーンのところでボールを止める子もいました。おやおや、あちらではボールがぶつかり立ち往生。

「そっちに蹴るからね。」「いいよ、こっちをねらって!」

「よしよし、うまくボールにスピードを合わせて走れたぞ。」

ボールがどこに行こうが、蹴りすぎて必死に追いかけなくてはならなくなろうが、面白くてたまりません。

体育館じゅうに大きな歓声が響き渡っていました。

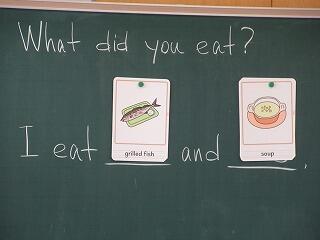

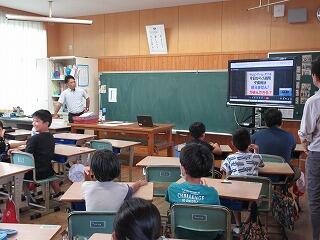

外国語活動(4年)

4年生の外国語の様子をお知らせします。

(写真が少しおかしいですが、)この日の最初の学習は、「何を食べましたか?」という質問に対するやり取りです。

焼き魚やスープなどの単語を言えるように練習しました。

その後、「今、何時?」ということで、「〇時に起きる」「▢時に学校に行く」「△時に勉強をする」など大型テレビに映った映像と音声を手がかりに教科書に書き込みをしていきました。時々、首をかしげながら〈よくわからないなあ〉という顔をしている子もいますが、繰り返し練習することで、突然〈わかったー!〉といううれしそうな顔をするのが印象的でした。

まだまだ外国語に触れ始めたばかりです。少しずつ少しずつ成長していきます。

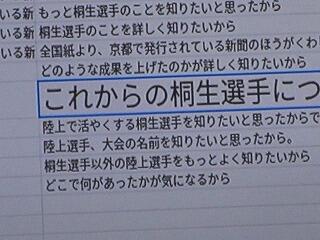

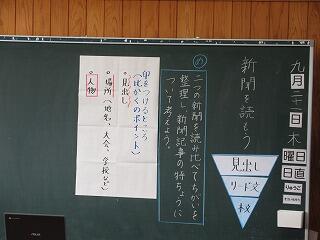

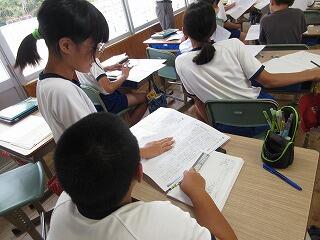

新聞を読み比べよう

2週間ほど前の

5年生の国語の授業の様子です。

同じような内容について書かれた全国紙と地方紙の読み比べをしていました。それぞれの特徴の違いを見つけるための視点(見出し、場所、人物)が張り出されています。子どもたちは、全国紙を持っている列と地方紙を持っている列に分かれています。そして、それぞれの新聞を見ながら出てくる場所や人物に印を付けていきます。

時間が来たら、全国紙と地方紙のペアになり、自分が印を付けたところについて説明することで少しずつそれぞれの特徴に気付いていきます。

「さあ、どんな特徴がありましたか?」

友だちの意見を聞いて、なるほどとうなずく子、首をひねる子と様々です。

意見を出し終わったら、

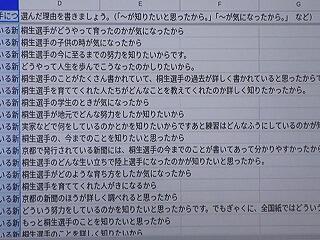

「では、あなたはどちらの新聞を読みたいですか?」

という質問が・・。今回は、全国紙の方が人気があったようです。

選んだ理由をタブレットパソコンに入力するとそれが集約され、一覧となって大型テレビに映し出されました。

今回は、有名な陸上選手についての記事の内容を比べました。地方紙には主に中学校時代からの成長の様子が書かれており、全国紙にはその選手のこれからの更なる活躍に期待するという内容が書かれていました。

同じ人物について書かれたものでも、自分が知りたいことに合わせて選んで読むとよいということが分かりました。

〇〇の秋

10月に入りました。だからというわけではないでしょうが、今朝は気温が20度をきっており、すごく涼しく感じました。「秋と言えば」という話がよくありますが、やっとそういう話題が不自然ではなくなってきました。

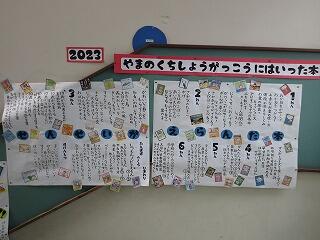

今日は、本校の「読書の秋」について、ご紹介します。

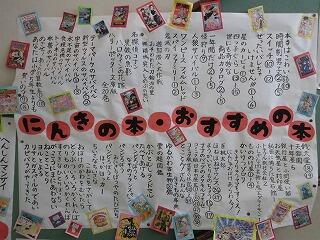

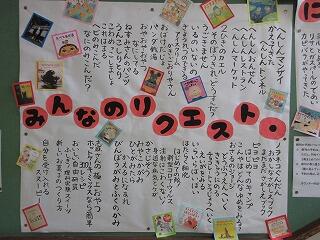

本校の図書室周辺の装飾も図書館サポーターの先生のおかげで、華やかになっています。以前ご紹介した「めざせ!もくひょう山」も少しずつ歩を進めており、12000冊に届きそうな勢いです。

さあ、今年も新しい本が図書室にやってきました。

表紙の絵が入った本の紹介コーナーがあるだけで、子どもたちは興味津々。

他にも、図書館サポーターの先生がおすすめする本のコーナー、人気の本コーナー、みんなのリクエストコーナーと目を引く飾り付けがしてしてあります。

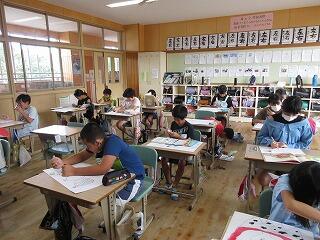

読書感想画に熱心に取り組んでいる学年もありました。

新型コロナの5類移行を受けて、朝の時間に保護者等による読み聞かせもしていただけるようになり、子どもたちの読書意欲も一段と高まっています。

今後、さらに読書冊数を増やすための取組が準備されています。子どもたちも心待ちにしていることでしょう。

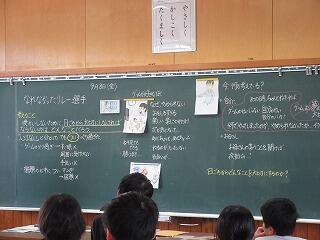

運動会(全校リレー、閉会式)

運動会シリーズの最終章です。

本年度の運動会は、数年ぶりに来場者制限がかなりゆるくなり、たくさんの方に来ていただくことができました。個人テントも40張ほどあり、賑やかな感じがしました。

さて、前半戦が終わった段階で、赤白の点数は上の写真の通りでした。

そこから後半戦が進み、いよいよ最終競技全校リレーです。

女子の部はなかなかいい勝負のようです。さすが学年を代表して走る子どもたち、走るフォームがきれいです。

続いて男子の部。こちらもいい勝負ですが、バトンパスはうまくいったのでしょうか。

みんなの応援を受けながら、最後まで一生懸命走ります。

全校リレーは男女とも白が1位をとりました。しかし、2位以下の順位によっては総合点数がどうなるか分かりません。

さあ、全ての競技が終わり、閉会式が始まりました。

いよいよ結果発表です。

優勝は白団、応援賞は赤団でした。応援賞においては、点差がわずか1点という僅差でした。確かに、甲乙付けがたいくらい両団ともまとまった元気のよい応援だったと思います。大会会長(校長先生)から優勝旗が白団団長に、応援賞トロフィーが赤団団長に手渡されました。

このあと、校長先生からの講評があり、国旗等を降納して運動会が終わりました。

閉会式の後は、解団式です。約1か月間、団をまとめてくれた団長、副団長を始めとするリーダーへのお礼の気持ちと、応援や練習等をいっしょにがんばったみんなへのねぎらいの気持ちを込めて、「がんばった、がんばった、がんばった〇〇団に大きな拍手」という団長のかけ声に合わせて拍手して、解団式を終わりました。

今年もいい運動会になりました。

これまで、運動会に向けて御協力いただいた保護者の皆様、応援に駆けつけてくださった来賓の皆様やお客様、温かい祝詞等をくださった皆様、本当にありがとうございました。

運動会(ダンスなど)

子どもたちは、踊るのが大好きです。音楽が流れると、体がリズムをとります。運動会では、学年や学年部で踊ります。踊り方を一通り習うと、昼休みに進んで練習する姿が見られます。

今年も運動会でうれしそうに踊る子どもたちの姿が見られました。その様子をご紹介します。

頭にバンダナを巻いて元気よく登場したのは1・2年生です。今年流行ったアニメの曲に合わせて踊ります。初めはきれいに整列して、後半は見に来られているお客さんにアピールするようにトラック周りに移動して踊っていました。

3・4年生も入場すると列をそろえて踊ります。1・2年と同じように、手に飾りを付けて動きが大きく見えるように工夫しています。ジャンプの高さも十分です。最後は真ん中に集まって集団の美しさを強調して終わりました。

5・6年生は、旗を持って登場です。

旗を置くと、組体操に取り組みます。安全性を考えて、手が離れたり倒れたりしても怪我をしにくい技を組み合わせて演技していました。

再度、旗を持つとマスゲーム的な動きを始めました。旗の柄を長く持つことで動きがより大きく見えます。

最後は中央に集まって腕をつなげ、ウェーブを作ります。

「動きをそろえる」「動きをずらす」「なめらかに動く」「力強く動く」といういろいろな動きを組み合わせて表現できるところが、5・6年生らしいと感心しました。

運動会の競技(徒走、団技)

運動会の競技(徒走、団技)の様子をご紹介します。

まずは、徒走の様子です。学年によって走る距離が違います。ゴール地点には、撮影エリアが設けられており、我が子のゴールする瞬間を捉えようとたくさんの保護者がカメラやビデオを持って待ち構えていました。

続いて、団技の様子です。

1・2年生は、玉入れをしました。ただし、玉入れをしている途中で音楽が流れると、玉入れを一旦中止してその音楽に合わせて踊らねばなりません。おしりを振って踊る姿がかわいかったです。勝った白団には来賓(学校運営協議会委員)の方から小優勝旗が手渡されました。

3・4年の団技は、台風の目です。3~4名1組になって長い棒をつかみ、コーンを回り、仲間の足の下をくぐらせ、頭の上を通したら次の組にバトンパスします。おっと、棒を足に引っかけてしまった子がいました。しかし、怪我もなくすぐに立ち上がって競技続行です。勝った白団に、学校ボランティアの方から小優勝旗が渡されました。

5年生の競技は、2人1組になって進みます。2人3脚、背中に挟んだボール運び、袋に足を入れてジャンプなど個人技と協力が必要です。さて、どちらが勝ったのでしょうか。

6年生は全員リレーです。走力はもちろん、バトンの上手な受け渡し、リレーゾーンの有効な使い方が重要です。

6年生に関しては、親子対決の競技もありました。力比べ(綱引き)です。2本先取で、1本目は6年生、2本目は保護者がとりました。さて、3本目はどうでしょうか。おやおや、保護者側の最後尾には、何だかおかしな格好をした小学生?が陣取っていますね。保護者も楽しんで競技してくださっていました。

明日は、ダンスなどの様子をご紹介します。

運動会開会式

2・3日前の天気の心配は何だったのかと思うほどの青空の下、予定通り運動会が行われました。

今年の運動会のスローガンは、「勝っても 負けても バトンを つなごう」です。

家族の皆さん、そして、来賓としてお越しいただいた学校運営協議会委員の方と学校ボランティアの方の前で、これまでの練習の成果を発揮します。

まずは、開会式の様子です。

国旗などが揚がるのを見ると、「さあ、運動会の始まりだ。」と気分が高まってきます。

昨年度優勝の赤団から優勝旗、昨年度応援賞の白団から応援賞トロフィーが返還されました。

さあ、今年はどんな結果を迎えるのでしょうか。

続いて、児童代表の言葉です。両団の1年生2名ずつが大きな声で言ってくれました。

ラジオ体操は、6年生が壇上で模範となり、メリハリのある動きを見せてくれました。他の子どもたちも手足の曲げ伸ばしなどに気を付けながら体操していました。

開会式が終わり、退場します。そして、いよいよ団ごとの活動に移ります。

まずは、エール交換。「お互い全力を出し合って、正々堂々勝負しましょう。」という気持ちを込めて、相手の団にエールを送ります。学校にもエールを送ってくれました。

団長を始めとするリーダー団が団に戻ると、応援合戦の始まりです。3回あるうちの最初の応援合戦、気合いが入ります。どちらがまとまって元気よく応援できているでしょうか。

応援合戦が終わると、分担していろいろな係をする5・6年生が集合し、校長先生から

「しっかりがんばってください。」

と声がかけられました。係の児童がそれぞれの定位置にスタンバイすると、競技開始です。

競技の様子は、後日、ご紹介します。

ごんぎつね

9月12日(火)より教育実習生が、山之口小の子ども達と一緒に学んでいます。名前は、小野陽正(おのはるたか)先生です。主に4年1組の教室で過ごしていますが、1年生から6年生までの子ども達と学習したり遊んだりしています。小野先生は、山之口小が母校です。好きな遊びは、「鬼ごっこ」だそうです。昼休みは、子ども達と鬼ごっこをしています。先生と子ども達の笑顔がとっても素敵です。

さて、本日の1時間目は、小野先生が国語科の授業を行いました。単元名は、「ごんぎつね」。小ぎつねのごんの行動と気持ちの変化を学習しました。ワークシートに記入したりグループでの話合いをしたりといろいろな活動を取り入れながらの学習でした。

教育実習は26日までとなります。1日1日を大切に過ごしていきたいと思います。

集団下校

2学期が始まり、そろそろ1か月。登校については、先日登校班会で問題がないか確認したところですが、下校の様子はどうでしょう。

昨日、2学期に入って初めての集団下校を行いました。

まず、運動場で生徒指導担当の先生からいくつか注意すべき点について話がありました。

危ない遊びをしながら帰っていないか、普段と違った道を通っていないかなど、子ども達はどんな気持ちで聞いていたでしょう。

全体指導の後は、各地区の担当の先生のところで再度重要な点を確認した後、登校班に分かれて帰ります。

「あー、今日も暑かった。」「帰ったら何をしようかな。」

いろいろ考えながらも一列に並んで安全に帰ります。

班長さん、副班長さん、よろしくお願いします。

3・4年練習

各学年、運動会に向けて練習をがんばっているところです。

今日は3・4年のこれまでの練習の様子をご紹介します。

3・4年生の団技は、台風の目です。3~4人で長い棒をつかみ、2つあるコーンを回って戻ります。仲間のところまで行くと端の二人だけが棒を持って仲間の足の下を通します。ぼんやりしていると足が棒に引っ掛かります。後ろまで行ったら頭の上を通します。急ぎすぎて棒を高く持ち上げるのを忘れていると棒が頭にぶつかります。棒を持つ子にも待っている子にも緊張感が漂います。

ただし、上の写真は初めて練習したときのものなので、みんなゆっくり歩きながらコーンのところで右回りなのか左回りなのか確認していました。

体育館での練習でルールが分かったので、次の練習では運動場でちょっと本気を出してみました。ルールは分かっていますが、まだこつはうまくつかめていません。でも、楽しいのです。「走って」「回って」「ジャンプして」「しゃがんで」といろいろな動きがあり競争するということ自体、子どもたちのやる気をかき立てます。

さあ、本番ではどのくらい上手になっているでしょうか。楽しみです。

運動場では、ダンスの練習もしていました。聞くところによると、昼休みも大型テレビに写った動画を見ながら熱心に練習する姿が毎日のように見られたとか。熱中症アラートが出て昼休みに運動場で遊べなくても、エアコンの効いた涼しい教室で時間をうまく使っていたようですね。

もちろん、徒走の練習にも熱心に取り組みました。

これまでの練習の成果がしっかり発揮できるといいですね。

全体練習3回目

元気に3連休を過ごした子どもたちが学校に帰ってきました。そして、朝から運動会の全体練習(3回目)に臨みました。

先日の予行練習の反省を受け、修正すべきところを中心に練習しました。

まずは、全校リレー選手の動きです。普通、走り終わったら退場門に退場していくのですが、運動会の最後の競技であり、直後に閉会式を控えていることから入場門の方に退場して、給水したらすぐに閉会式の隊形に整列するという流れになりました。

選手の様子を見ている子どもたち。「来年の運動会では、自分も選手になるぞ。」という気持ちを心に秘めているのでしょうか。

そして、最後はみんなで声を合わせて応援の練習です。このときはたっぷり10分近く時間をとりました。

両団とも動きや声の出し方がわかるようになり、一人一人の動きや声が随分大きくなってきました。

学校でダンスや団技などの練習ができるのも残りあと3日。

9月とは思えない毎日の暑さにも負けず、熱い気持ちをもって取り組みます。

運動会予行練習

昨日、運動会の予行練習を行いました。時折、小雨が降っていましたがミストシャワーのようで、炎天下と比べると気持ちよく安心して練習ができました。

朝は体育委員会を中心に準備が進みました。他の子どもたちも朝のボランティアで児童テントの周辺を熱心にそうじしてくれました。

開会式から応援までの様子です。

開会式では、1年生が代表してあいさつします。

応援は、赤団、白団とも団長を中心としたリーダーがしっかり声を出して引っ張ってくれました。リーダーに合わせた動きなど不十分なところもありましたが、足りていないところを確認するのも予行練習の目的のひとつです。どこまで完成度を上げていくかもリーダーの腕の見せ所です。

競技については、団技とリレーは実施しましたが、表現(ダンス)は入退場のみ、徒走は数組だけ行いました。

動くタイミングや位置取りなど事前に各係で共通理解していますが、実際に仕事をしながら分かることも多いです。互いに細かいチェックをしながら、本番に向けて自信をもって動けるよう、真剣に取り組んでいました。

閉会式の練習では、点数発表や優勝旗授与の流れなどを確認しました。

最後に、校長先生からねぎらいの言葉があり、練習を終了しました。

午後の授業が終わって子どもたちが帰った後、職員で反省会を行いました。職員の動きや競技のルール、修正すべき点等を確認し合うことができたので、残り数日ですが運動会に向けてこどもたちといっしょにがんばっていきます。

初めてのミシン

5年生がミシンの使い方を学習していました。

ほぼ触ったことがないミシン。上糸のかけ方からひとつひとつ確認していきます。

「上糸を針の穴に通してゆっくり針を下ろしていくと、下糸に引っ掛かって引っ張り上げてくれます。安全に気を付けて操作しましょう。」

と先生が絵を描きながら説明しました。

さあ、実践。しかし、いざやってみると・・・。

「糸はどうやってかけるんだったっけ。」

「先生、下糸が出てきません。」

2~3人で1台のミシンを使っているので10グループくらいに分かれているのですが、ほぼ全てのグループから手助けを求める声が・・・。

下糸のボビンのはめ方が間違っていたり、下糸を針の穴に通していたり、中には針に糸を通さずに操作するグループもいたりして、指導にあたる先生もてんやわんやしていました。

ようやくミシンの準備が整いました。みんなやる気まんまんです。練習布を使って実際に縫い始めました。自分の出番ではないときも友だちの手助けをしたり、興味深そうに手元をのぞき込んだりしている姿が微笑ましいです。

布を動かすスピードとミシンのスピードが合わないせいか糸目がおかしくなったり、なかなかまっすぐ縫えなかったりするのも、これから操作に慣れることで少しずつ修正されていくことでしょう。

山小っ子、運動会に向けてがんばれ!全体練習(2回目)!

9月12日(火)に運動会全体練習の2回目がありました。

取り組んだ内容は、閉会式の練習とエール交換、全校リレーの練習です。

回を重ねるごとに、児童の集中力も高まっているように感じます。

エール交換の練習では、全校児童が見つめる中、団長を中心とするリーダー達がきびきびした動きを見せてくれました。上級生のがんばる姿は下級生のよいお手本となります。

その後の応援練習も盛り上がっていました。

全校リレーは実際に走ってみました。まだまだ練習段階です。本番の楽しみが薄れるのでとりあえずこんな感じという写真だけ載せてみました。

練習後には、運動場の石拾いをしました。一人5個拾うだけで全校で1000個の石が無くなる計算になります。怪我をしないよう、自分たちでも運動場の整備をしていきます。

さあ、運動会本番まで、あと10日余り。

みんなで協力しながら頑張りましょうね!山小っ子!

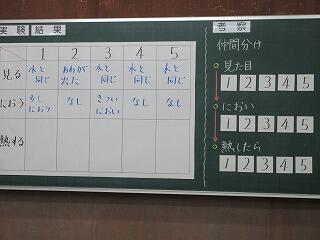

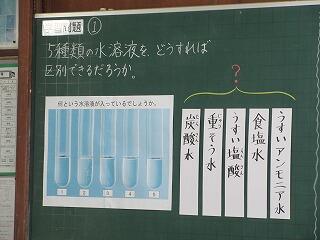

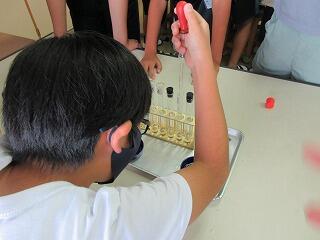

水溶液の見分け方

6年生の理科の授業の様子です。

いろいろな方法で、5種類の水溶液(水に何かが溶けて透明になったもの)を見分ける学習です。見た目はどれも透明で区別がつきません。しかし、1本は少し泡立っています。なめてみたら・・と言いたいところですが、毒性があるかもしれないので✕です。臭いをかいでみます。ただし、刺激臭があるかもしれないので、試験管に鼻を近付けてかぐのは×です。手で仰ぐようにしてかぎます。1と3はにおいがあるようです。

では、他に見分ける方法は?

水溶液だから、「水を蒸発させてしまえば溶けているものが出てくるかもしれない」ということで、蒸発皿にとってガスコンロで熱してみます。

おー、4と5は水分がなくなると白いものが出てきました。5の方は、乾くとパチパチ跳ねていました。

結果をノートにまとめましたが、まだこれだけでは完全に見分けられません。これからまた違った方法を使いながらみんなで確認していきます。

続きは後日お知らせします。

3年生 図画工作

3年生では、図画工作の学習で『光サンドイッチ』を行いました。

段ボールを好きな形に成形し、その段ボールに色セロハンを貼り付け、ステンドグラスのような作品を作りました。

子どもたちは、思い思いに段ボールを組み立て、様々な色セロハンを貼り付けていました。

事前に描いたアイディアスケッチを見ながら慎重に作成!

色セロハンの透け方を確認しながら作ります。

完成した作品を廊下の窓に飾ると、光が当たってとてもきれいな色が!

作成した子どもたちも満足した様子でした。

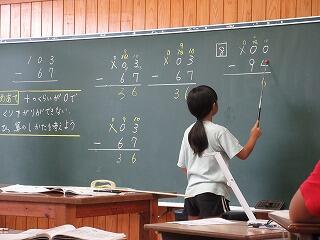

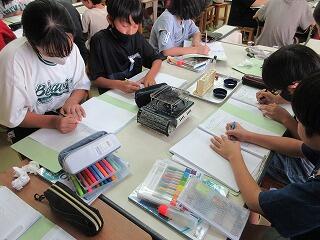

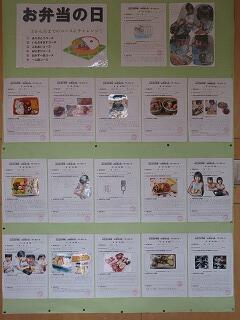

参観日(9月)

今日は参観日でした。

夏休みのお弁当づくりに取り組んだときの写真入りの紹介文や図工、書道などの作品が教室内外に飾られていました。

授業の様子を見てみると・・・

1年生は、算数で時計の見方を学習していました。2時や5時は分かるのですが、〇時半の「半」が難しいのです。

2時と3時の間の短針が6を指しているときの時刻は何と読むかということです。大人なら当然「2時半」だと答えるところですが、慣れていない1年生にはなかなか分かりづらいのです。

自分で考えた後、友だちと相談です。

「2時より3時に近いから2時だ。」「えー、3時に近いんじゃない?」

「2時を過ぎてるから3時かな。」

など、話が盛り上がっていました。

2年生をのぞくと、こちらも算数でした。「くり下がりのあるひき算」ですが、106-88など、十の位が0になっていて百の位からおろしてこなければならないちょっと難しい計算です。

しばらく他のクラスを見に行っている間にやり方を確認したようで、練習問題に取り組んでいました。前に出て解き方を説明しています。上手に発表できました。

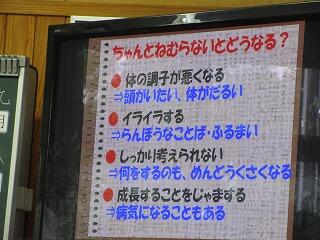

3・4年生は、学校保健委員会を兼ねて講師をお招きし、「メディアの影響と上手な付き合い方について」という講話をしていただいていました。

人数が多いので、3年生は、4年生教室で講師の方が話されているのを、大型テレビを使ってリモート授業の形で聞いていました。

メディアは、際限なくつながっていく(ゲームだったらレベルが上がっていき、レベルが上がるとどんどん強くなる。動画視聴だとひとつ終わると関連動画が出てくるなど)。それをどこかで断ち切れないから、長時間視聴してしまうということが問題です。重要なのは、きちんとルールを決めてメディアに接しているか、そして、決めたルールを守れているかということになります。そのあたりの判断力が十分でない子どもにどう向き合うかを大人としてしっかり考えていかねばならないと感じました。

5年生は道徳の授業でした。「互いを高め合う友情」とは何かを考える授業でした。「いつも一緒にいる」、「その子とは何でも許し合える」というだけで本当の友情といえるのか考えさせられます。

6年生も道徳の授業でした。「後から悔やまないような生活をしていこう」ということで話が進んでいました。ゲームをやり過ぎたり、動画等の視聴のし過ぎで生活リズムがおかしくなり、体調を崩すという、3・4年が聞いていた講話とどこかつながる内容だと思いました。

学級懇談でも、夏休みの延長で生活リズムがおかしくなっていないかという話題も出てました。運動会の練習で体を動かすことにも慣れてきたところなので、学校でしっかり頭と体を使い、帰ってしっかり栄養をとって体を休めるという好循環にもっていきたいものです。

外国語活動

2学期初めの外国語活動の様子です。

5年生は、「I can eat 〇〇.(〇〇は食べられます)」「I can drink 〇〇.(〇〇は飲めます)」という学習をしていました。写真は、食べ物や飲み物のカードを使ったカルタゲームをしているところです。ALTの先生がカードを読むまで、手は頭の上で組んでスタンバイします。読んだとたん、「これだ。」とばかりに取りに行きます。

ほぼ同時にカードに手が伸びた場合は、当然じゃんけんです。チーム戦なので、みんなじゃんけんの結果に一喜一憂します。じゃんけんに負けて頭を抱え込む子もいました。それでも仲良くほのぼのとした雰囲気で学習が進みました。

運動会の練習の様子

運動会まで20日を切りました。

これまでどんな練習をしてきたのか一部ご紹介します。

1週間近く前のことですが、1・2年生は、整列や礼のタイミングなど,「そろえる」練習をしていました。集団行動の基礎であり、大切なことです。

3・4年生は、教室で大型テレビに映した振り付けを見ながらダンスの練習をしていました。みんなノリノリで、目がきらきらしていました。昼休みも外に出られないときは、音楽をかけて積極的に練習する姿がよく見られます。学級担任の先生たちが「すごいですね、もうほとんど覚えていますよ。」と話してくれました。運動場に広がって踊る姿を見るのが楽しみです。

5・6年は、後日ご紹介します。

昨日行われた第1回の全体練習の様子です。さっそく整列と礼をそろえる練習をしました。よくそろっていてきれいでした。1・2年生は前もって練習していた成果が出たようです。

開会式の退場の練習です。団長、副団長、リーダーが団を引っ張り、退場位置まで連れて行くことができました。残念ながら小雨がぱらついてきたのでここで全体練習は終了、解散。予定していたこと全てができたわけではないですが、全児童が集合しての練習は何となく気が引き締まります。

今週はいい天気が続きそうなので、学年(部)、全体での練習が順調に進んでいくことと思います。

読書

まだまだ秋の夜長の過ごし方をどう過ごすかということを話題にするには早過ぎますが、今日は読書関係のお知らせです。

夏休み前に読書感想文・感想画の募集がたくさん来ていました。提出期限が10月頃のものもあるので、2学期になって取り組んでいる学級もあります。

夏休み図書の返却も終わり、4年生が新しく本を借りていました。今、子どもたちの間ではどんな本が人気があるのでしょうか。最近、多いのが「〇〇のひみつ」や「〇〇のサバイバル』という本です。よくまあこんなにたくさん考えられるなあと感心するくらいです。また、根強い人気を誇るのがホラー系の本です。怖い怖いと言いながら手にする子が多いです。

さて、相変わらず読書好きな本校の子どもたち。1学期だけで9000冊以上の本が貸し出されました。そして、図書館サポーターの先生が新しく掲示物を作成してくださったのですが、そこには「3学期が終わる頃、20000冊に届くかな」と書いてありました。いやいや、目標は高く30000冊を目指してほしいなあというのは無理な注文でしょうか。でも、この子達だったら・・・という気もしないではありません。数だけが重要なわけではありませんがどうせだったらがんばってほしいと思います。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

27 1 | 28 1 | 29 | 30 | 31 1 | 1 | 2 |

3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 | 13 | 14 1 | 15 1 | 16 |

17 | 18 | 19 1 | 20 | 21 | 22 1 | 23 |

24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 1 | 29 | 30 1 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。