学校からのお知らせ

9月になって

9月になりました。いつの間にか少しずつ日が短くなっているのを感じます。夜の時間が長くなるから『長月』というのだと知り、古来『お月見』を楽しんできた日本人らしい視点だなと思いました。

さて、月行事の掲示板にもあるとおり、今月はなんと言っても運動会がメインです。

しかし、残暑が・・・。そして、台風が・・・。今日はうれしいことに練習日和でしたが、そうでないときは体育館を使って並び方を確認したり教室で大型テレビを使ってダンスの振り付けを真似したりと工夫しながら練習を進めています。明日は、第1回の全体練習日です。せめて10時くらいまで雨が降らないといいのですが・・・。

後日、練習の様子をご紹介します。

今週の出来事

今週の月曜日、2学期がスタートしました。

夏休みの間、全員大きな事故もなく健康に過ごすことができました。

月曜日には2学期始業式がありました。

まず初めに、転入生の紹介がありました。8月中に2年生、4年生、6年生に一人ずつの計3名転入してきました。さらに9月中に1年生に一人転入する予定です。

新しく山之口小学校の仲間になってくれて嬉しい限りです。

そのあとは、2学期に頑張りたいことを4年生の2名が発表してくれました。

運動会や2学期の勉強を頑張りたいそうです。

校歌斉唱では、どの学年も暑さを吹き飛ばすほどとても大きな声で歌っていました。

久しぶりに大きな声で歌うことができてうれしそうな子ども達です。

校長先生からのお話や、色々な先生のお話もありましたが、集中して話を聞いていました。

そして、今日9月1日(金)は地震の避難訓練がありました。

緊急地震速報の音を放送で聞き、すぐに自分の身の安全を守る子どもたちでした。

地震の揺れが収まると、安全を確認してから運動場に集合します。

そのあとは校長先生から関東大震災の話がありました。関東大震災から今日でちょうど100年。地震への備えのノウハウも不十分だった時代、大地震に直面した当時の人達はさぞ恐ろしく感じたことでしょう。

どの子どもたちも校長先生のほうに体を向けて真剣に話を聞いていました。

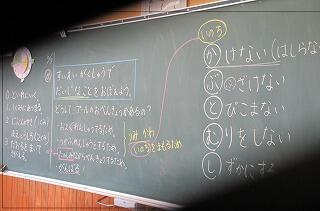

教室に帰ってからは、担任の先生と避難の仕方について振り返りをしました。

地震の放送を聞いて自分がとった行動や、昼休み・休み時間、そして一人で出かけていて周りに誰もいないときに地震が起こったらどうしたらよいのかを全員で考えました。

今日の訓練を通して、どの学年も防災意識が高まりました。

登校班会と・・・

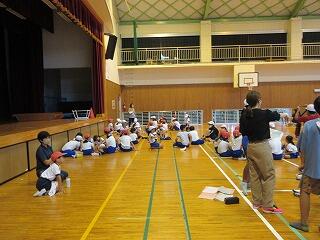

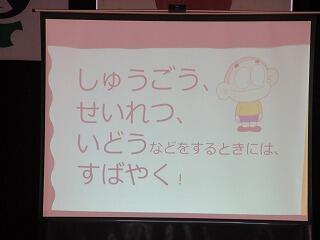

今日は、授業前に体育館の全児童が集まって、登校班会を行いました。これまでは班長と副班長だけが集まって登校の様子等を確認していたのですが、班のメンバーにも登校の様子について考えてもらいたいということで実施したのです。

地区ごとに集まりますが、1年生は体育館の後ろの方に待機し、上級生から自分の班に連れて行ってもらいました。

地区ごとに整列したら、まず生徒指導担当の先生から、登校班会で何を確認してほしいことについて説明がありました。

① 1列登校で安全に気を付けて登校できているか。

② 登校班に遅れて迷惑をかける子はいないか。

③ 班長、副班長は、きちんと班のメンバーの様子を見守りながら登校できているか。

④ 地域の方や見守り隊の方達にしっかりあいさつができているか。

次に、登校班ごとに担当の先生のところに移動し、①~④などの項目についてきちんとできているか話し合いました。さあ、どのような反省があがってきたでしょうか。

話合いが終わったら、担当の先生に報告し、できていなかった点については、指導・助言がありました。次からきちんとできるかが大切なので、反省を活かせるといいですね。

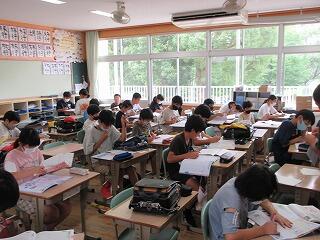

さて、話は変わりますが、今日は10時過ぎに小さなお客さんが来ました。高城幼稚園の年長さんです。

小学校の様子を見てみたいということで本校までバスに乗ってやってきました。

1年生の算数の授業の様子を中心に見てもらいました。

他の学年の授業も少しずつ見てもらい、小学校の様子を少しでも感じ取ってもらえたかなと思います。本校児童にも少数ながら高城幼稚園の卒園児がいるようで、手を振り合う様子も見られました。

半年後、入学する学校はそれぞれ違うかもしれないですが、楽しい学校生活を過ごしてもらいたいですね。

委員会活動

6時間目に委員会活動が行われました。学期初めの活動ということで、2学期の計画を立てている委員会が多かったようです。

栽培委員会は学期目標を決めた後、これから栽培するのに適した花について意見を出し合っていました。

体育委員会は、運動会に向けて特に重要な役割を果たさねばなりません。まず、毎朝のように運動場のライン引きをがんばります。

環境美化委員会は、2学期どこを重点的にきれいにすべきか話し合っていました。運動場にある大きなイチョウの木の葉や実が落ちるので片付けが大変です。

図書委員会は、自分たちが作った本の紹介カードを本に添えて飾り付けていました。たくさんの人が目にしてくれるといいですね。

保健委員会は、体調管理のために必要なことを全校児童に知らせるための掲示物をかいていました。キーワードを大きく書いたり、挿し絵を入れて興味を引くように工夫したりしていました。

放送委員会は、何曜日の給食の時間にどんな内容の放送をするか決めた後、滑舌をよくするために早口言葉を楽しそうに練習していました。

それぞれの委員会が「学校をよくするため」、「気持ちよく過ごすため」、「楽しく過ごすため」に何をすればよいか考えて活動してくれています。

2学期2日目

今日も晴天でかなり暑かったのです。昼からは熱中症指数がレッド(原則運動禁止)となり、子どもたちは室内で昼休みを過ごしました。

写真は、給食当番の様子です。当番は教室から一列に並んできます。給食コンテナ室前まで来ると給食をスムーズに運べるように、委員会の子が当番児童の出入りの誘導をします。しっかり指示に従って行動できているようです。

今日の給食は、ドライカレー、牛乳、野菜スープとヨーグルトでした。

6時間目は、運動会の係打合せでした。簡易プログラムを片手に自分はどのタイミングでどのように動けばいいのか確認していました。

団長、副団長、リーダーは、どんな応援をするか相談中。文章で表現したり、絵で表したり、かけ声をかけてみたりと試行錯誤していました。

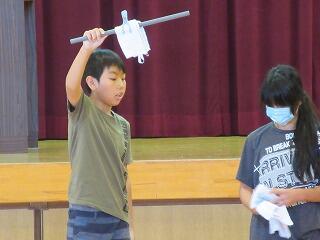

突然、運動場から「パン。」と大きな音がしました。

「んっ?」と思って見てみると、出発合図の係の子がイヤーディフェンダーを付けて、スタートの合図をする信号器の使い方を練習していました。

みんな運動会に向けて少しずつ動いています。

2学期開始

今日からいよいよ2学期開始です。

昨日は、保護者による奉仕作業が行われました。子どもたちも20名ほど参加してくれました。時々小雨が降る中でしたが、運動場周辺を中心に草刈りや除草、テントの骨組みの組立等がしっかりできました。ありがとうございました。

今日は、1時間目の始業式の前に2名の転入生の紹介がありました。9月の初めまでにさらに2名転入予定ですので、218名の子どもたちがいっしょに2学期を過ごしていきます。

始業式の児童代表の言葉では、4年生2名が発表してくれました。

1人目は、①1学期はテストで100点が取れるようになったので、見直しをしっかりしてもっとたくさんとりたい ②運動会の徒競走やマラソン大会で1位をとりたい ということでした。そのために練習を積み重ねるという決意も語ってくれました。

2人目は、①理科や算数が苦手だったけど、やる気をもって諦めずに取り組みたい ②運動会で徒走や団技で勝つだけでなく、大きな声で応援して応援賞もとりたいしダンスもがんばりたい ということでした。また、勉強や行事を精一杯がんばり、充実した毎日を過ごしていきたいと付け加えていました。

続いて、校長先生は、先日まで行われていた世界陸上大会と関連づけて3段跳びの話をされました。

「HOP」・・走ってきた勢いを上に向ける(1学期)

「STEP」・・さらに一歩前進する(2学期)

「JUMP」・・結果を出す(3学期)

と1年間かけてしっかり成長してくれるとうれしいです。

始業式終了後

保健関係の担当から、

「こ」・・こまめに水分補給 「え」・・炎天下を避ける 「か」・・風通しよく過ごす 「け」・・健康管理をしっかりと

お互いに「こ」「え」「か」「け」(声かけ)合って過ごしましょう と運動会に向けての健康管理の話がありました。

生徒指導担当は、

「①夏季休業中に大きな怪我や事故がなかった ②今朝、元気に歩いてきた子が大きな声であいさつをしてくれた ③話を聞く姿勢がとてもよい(特に高学年) のがうれしいです。2学期も廊下歩行やそうじ、トイレのスリッパ並べなど、一つ一つしっかりがんばりましょう。」とまとめてくれました。

教室に帰ると1年生は、さっそく2学期の係決めを始めていました。

2学期の始業日は、たくさんの作品が提出されるので、それらの整理も重要です。誰がどの作品をどの作品展に応募しようとしているのか確認していきます。

そうこうしているうちに午前中の授業終了。給食の時間になりました。メニューは、「ごはん(ふりかけ付き)」「牛乳」「鶏肉とジャガイモのさっぱり煮」「ホウレンソウのみそ汁」です。

1・2年生は、上級生から配膳を手伝ってもらい、おいしくいただきました。

子どもたちは、この後清掃をして早めに帰りました。

明日も元気よく登校してくれることでしょう。

登校日

1学期の終業日から10日ほど経ちました。

うだるような暑さの中、あっという間にプールの水は緑色になりました。そして、今日から8月です。登校日にやってきた子どもたちの様子をご紹介します。

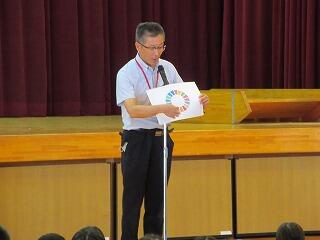

まず、全校朝会があり、校長先生がSDGsの中のひとつ、平和について話をされました。「78年前、日本も戦争をしていました。8月は、長崎、広島に原子爆弾が投下され、終戦を迎えた月です。平和の大切さ、みんなが仲良くすることの大切さについて考えてほしいです。」という話でした。

生徒指導や保健の担当の先生からは、「朝、家を出て遊びに行ってもよい時刻と夕方家に帰り着くべき時刻」「交通安全」「早寝早起き」「熱中症対策」などの話がありました。

朝会の後、1年生教室では実際に時計を使って、外に遊びに行ってよい時間について再確認が行われていました。

この日までにやってきた宿題の〇付けやいろいろなプリントの配付が行われている学年もありました。

3年生は、運動場の草を一生懸命抜いてくれました。

野菜の生長具合を確かめている学級もありました。ところが、ここでトラブルが...

いつの間にか10cm以上もある大きなイモムシがナスの葉を食い散らしていました。

他にもいないか確かめましたが、いたのはこの1匹だけで、ほっと一安心。

10時30分頃には、子どもたちはみんな元気に帰って行きました。

子どもたちが下校する頃、消防署の方が消火器等の点検に来てくださいました。

学校の安全のために、たくさんの方が協力してくださっています。

ありがとうございます。

お楽しみ会(1年1組) 1学期終業式

お楽しみ会をしました。

子どもたちが話合いを行って、色水作りをすることに決まりました。

さっそく、作業に取りかかります。

用意した色水は、赤、青、黄の3色です。

どんな色ができるのでしょうか。

色と色を混ぜて、一人一人オリジナルの色水を作ります。

「赤をたくさん使って...青は少しだけ...やっぱり黄色も入れてみるか..。」

「えー、こんな色になるんだ!」

子どもたちは、できた色水を次々に見せてくれました。

「ほら、きれいな色水ができたよ。」

お楽しみ会の終盤には、自分の作った色を友だちに見せたり、並べたりして楽しんでいました。

いろいろな活動に素直な気持ちで喜んで取り組む1年生です。

今日は1学期の終業式が行われたので、その様子も簡単にご紹介します。

今回は、3年生が児童代表の言葉を発表してくれました。

「わたしが特に成長したと思うことは、国語の文章問題です。」

見直しをしたり工夫して解いたりすることで点数が上がり、家の人に褒めてもらえたのがうれしかったそうです。

小さなミスをなくすための努力が実を結んだのですね。

校長先生からは、算数の宿題が出されました。

+(たすけあう)・・・できないことがあったりしたときはお互いに助け合いましょう。

-(ひきうける)・・・家の人などからお願いされたときは、進んで引き受けましょう。

✕(声をかける)・・・家族などにしっかりあいさつをしましょう。

÷(いたわる)・・・困っている周りの人に優しい心で接しましょう。

生徒指導の担当の先生からは、『「登校時のルール」「学校のルール」「思いやり」について自分はしっかりできたか心の中で思い出し、反省を活かしていきましょう』という話がありました。

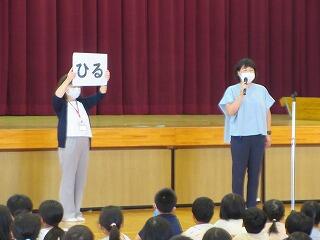

保健関係の話では、1日の合い言葉の確認がありました。

あさ・・(決まった時刻に)起きる

ひる・・(水分補給に気を付けながら)動く

よる・・(しっかり)寝る

さて、いよいよ明日から夏休み。

夏休みにしかできないこともたくさん体験して、2学期も全員が元気よく学校に来てくれるのを楽しみにしています。

夏休み1週間前の山小っ子たち~2年生編~

夏休み1週間前となった先週の山小の2年生たちは、算数の「かさ」の学習で、ビニール袋を使って1Lの水を量ったり、生活科の「生きものなかよし大さくせん」の学習で、虫取り網と虫かごを手に虫を探すために運動場を走り回ったりしていました。笑顔の素敵な子ども達です。

さあ、いよいよ夏休みがやってきます。暑さに負けず頑張れ!山小っ子たち♪

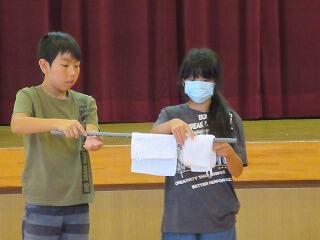

結団式

昨日お知らせしたとおり、本校では運動会を9月24日(日)に実施する予定です。

これまで、各学級で団決め(A団かB団)が行われてきました。そして、いよいよ団色決定の日となりました。

まず、体育主任の先生から団色決定の方法について説明がありました。

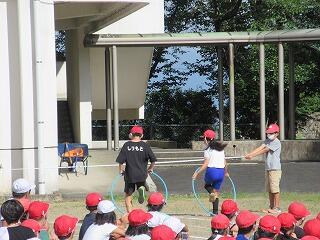

流れとしては、①団長、副団長による競争で勝った方が2本のペットボトルから好きな芳を選ぶ。②ペットボトルを振ると色がわかる。というものです。この説明ではわかりにくいと思いますので、実際の様子を見ていただきます。

まずは、団長によるボール運び競争です。ラケットに乗せたボールを落とさないように運びます。

途中で副団長にバトンタッチ!副団長は、フラフープを跳び縄の代わりにして跳んでゴールを目指します。

なかなかいい勝負のようですが、どちらが先にゴールしたのでしょうか。

競争で勝った団長からペットボトルを選びます。そして、両団長が同時にペットボトルをしっかり振ります。すると、蓋の裏に付けていた絵の具が溶けて水の色が変わります。こうして団色が決定しました。

さっそく校長先生から団長に団旗が手渡されました。

そして、校長先生のお話です。「小学生の頃、リレーで勝ったときのうれしさを今でも覚えている。みんなにも思い出に残る運動会にしてほしい。」というお話でした。

その後、赤団、白団に分かれて団長、副団長、リーダーがみんなの前に立ち、一言ずつどんなことをがんばりたいか、どんな団にしていきたいかという決意を述べました。みんなの前に立ってあいさつをするだけでも緊張するでしょうが、このような経験をする中で子どもたちは本当の意味での団長、副団長、リーダーに成長していくわけです。

解散する前に、大きな声で気合いを入れる場面もありました。

体育委員会が最後をしめて、結団式が終わりました。

子どもたちは教室に帰っていきます。

しかし、実は残った団長たちは最後までしっかり後片付けをしていました。今後、このように率先して動く姿を見せることが団をまとめるうえで重要になっていくのかもしれませんね。

児童集会(体育委員会)

先週、1学期最後の委員会活動の様子をご紹介しました。その中で体育委員会については詳しくお知らせしていませんでした。

実は、児童集会に向けて発表の練習をしていたのです。今日は、その発表の様子をご紹介します。

今回も進行は運営委員会の子どもたちが務めてくれました。

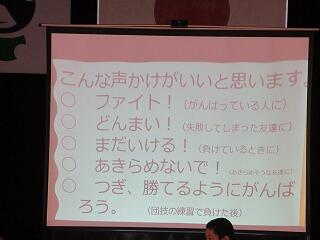

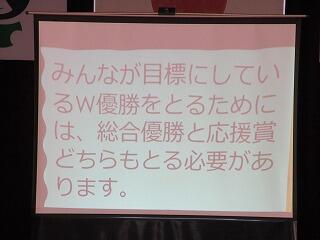

さて、今回の発表のテーマは・・・。「運動会」です。本校の運動会は、9月24日(日)に行われます。その運動会に向けて全校のみんなが何をすればよいのかを考えてもらうための発表をしてくれたのです。

まずは、応援賞を取るためにがんばるべき事です。応援をしっかりすることはもちろん、チームとして気持ちを一つにすることの大切さを教えてくれました。

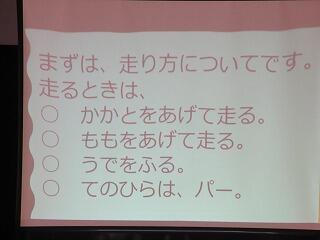

次に、競技に勝つためにがんばるべきことです。「速く走るには」ということで項目を挙げてくれました。

そして、実際に走って見せてくれました。あまりに速すぎて写真がうまく撮れませんでした。

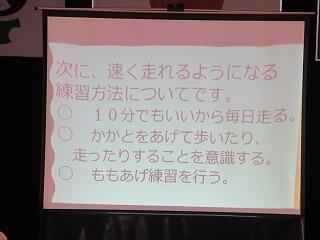

練習の仕方についても例を示してくれました。なかなかきつそうですが、その分筋力や持久力が高まることでしょう。

団技で勝つには、力を合わせることが大切。仲間を鼓舞するかけ声がかけられるといいですね。

最後に、服装についての確認です。集中して運動会の練習や本番に臨むために事前準備が必要ということですね。

発表の後に、

「感想はありませんか?」

と問いかけたところ、

「はっきり発表してくれたのでわかりやすかったです。」

「実際にやってくれてありがとうございます。」

「聞いたことを使って練習してみます。」

など、十人以上の子がいろいろな角度から感想を言ってくれました。全学年の子がそれぞれよく考えながら言ってくれたので、体育委員会の子たちもきっとうれしかったと思います。

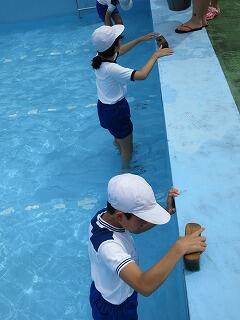

最後のプール掃除

子どもたちにとって1学期の学校の活動もいよいよ最後の週となりました。

残りわずかとなった水泳学習のために6年生の子どもたちがプール掃除をがんばってくれました。

デッキブラシを持った子はプールサイドを、たわしを持った子はプールの壁を磨きます。

そういえば、週後半は水温が高い日が多かったです。掃除が終わり、金、土の夜に新しい水を入れたので、また気持ちよく水泳の練習ができます。

考えてみれば、6年生は小学校最後のプール掃除です。そして、小学校最後の水泳学習が近付いています。

先々週、「平泳ぎの上達具合をホームページでご紹介します。」と書いたものの、雷や熱中症のおそれがある日は泳げないのですが、果たして紹介する機会があるでしょうか。

1学期最後の委員会活動

いよいよ1学期の委員会活動も最後です。どんな活動をしているか見てみましょう。

栽培委員会の様子です。枯れかけた花の片付けをしています。なかなかの重労働です。奥の方では、次に使う腐葉土の準備をしていました。

これは体育委員会の様子なのですが、何をしているのでしょうか。答えは、来週のホームページで明らかになりますので、お楽しみに。

図書委員会です。小さな本が書庫の手前に置けるように奥に詰める箱を作ったり、全校のみんなに呼んでもらいたい本の紹介文を書いたりしています。

これは保健委員会でしょうか。児童玄関の掃除をしてきれいに使えるようにしてくれています。

放送委員会です。ちょっと見たところでは何をしているのかわかりづらいですが、2学期の放送に関する話合いをしていました。

運営委員会の活動の様子です。先日行われた代表委員会で決まった「運動会のスローガン」をみんなによく見えるよう大きな紙に貼るための作業をしています。

今日のタイトルは1学期最後の委員会活動となっていますが、すでに2学期の到来を視野に活動している委員会が多いことに気付かれたでしょうか。

5・6年生の皆さん、1学期の活動お疲れ様でした。2学期もよろしくお願いしますね。

3年生 リコーダー

3年生に進級すると、新たに始まることがたくさんあります。

理科や社会、総合的な学習の時間、習字、リコーダーなどの新しい教科・学習内容も加わります。今回は、3年生になって初めて学習しているリコーダーの練習の様子を紹介します。

リコーダー学習が始まってすぐに、「ドはどうやって吹くんですか?」と尋ねてきました。

『最初に吹くのは、シだよ』と伝えると、「えー!何でシから?」と驚きの声。

リコーダーを学習して1カ月以上が経ち、学習した音は、「ソ」「ラ」「シ」「ド」「ㇾ」の5音です。これだけの音を使うと少しずつ曲を演奏できるようになってきました。

「ソ・ラ・シ・ド・ㇾ」3回吹いたら着席。慣れてきたら指づかいもスムーズになってきました。

「トゥー」とタンギングを意識したり、リコーダーの穴をしっかり塞いだりすることが難しいようで、どの子も真剣に練習する姿が見られます。2学期にはさらに新しい音を覚え、様々な曲にチャレンジしてほしいです!

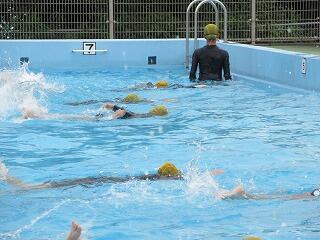

着衣泳(3年、4年)

7月も中盤に差し掛かり、水泳の学習も残り数時間となりました。この辺りで、各学年とも着衣泳に取り組みます。

昨年度まで小プールを使っていた3年生にとって深いプールでの初めての着衣泳です。

「服が体に張り付いて泳ぎにくいね。」

「腕が重くて持ち上がらないんだけど。」

泳ぎにくさがわかったら、次はペットボトルを抱えて浮きやすさを体験します。でも、本当に浮くのか半信半疑。ペットボトルを抱えて浮いている時の緊張感が伝わってきます。プールから上がるときも水を吸った服が重くて大変そうでした。

4年生も同じような流れで、着衣泳を経験します。服を着たまま歩くのは大変です。しかし、

「浮くだけだったら服を着ていてもあまり変わらないなあ。」

という感想も聞かれました。

ペットボトルを抱いて浮いているときの表情に余裕があります。昨年度も経験しているからでしょうか。中には、ペットボトルを抱いたまま寝ているような表情を見せている子もいました。

何人かが並んで浮いているのを見るとラッコの群れのようです。(ラッコは重い石をお腹に乗せているのに沈まないのがすごいですけど・・・)

万が一、水に落ちたときは焦らない(パニックにならない)ことが一番大切だと思います。身の回りのものを使って自分の身を守れる可能性を少しでも高められるよう、子どもたちの意識や技能が高まってくれたでしょうか。

花壇の様子

7月3日(月)の豪雨の様子です。降水量が多すぎて運動場は池のようになっていました。

7/5(水)

雨が止み、激しい雨に打たれた花たちはどうなったかなと見てみると、十分水分を得て逆に元気はつらつといった感じでした。

ミニトマト、ナス、ピーマン、キューリなどの野菜も問題なしでした。キューリはかわいい小さな実を付けていました。

7/10(月)

1年生が花壇のまわりをうろうろ。

「何をしているの?」

と尋ねると、

「どこの花壇の花が元気か見ているんです。」

と答えてくれました。

花壇コンクールの投票のために花を観察しに来たようです。

「ここの花、きれいに咲いてるね。」

などという会話を聞いていると、真剣に考えて投票しているんだなと感心しました。

同じ日のミニトマト、ナス、キューリの写真です。10時頃(この日の収穫の後)に撮ったので、青々とした未熟な実ばかりですが、1日か2日経つとしっかり大きくなって収穫期を迎えます。

山之口小菜園、ただ今収穫真っ盛りです。

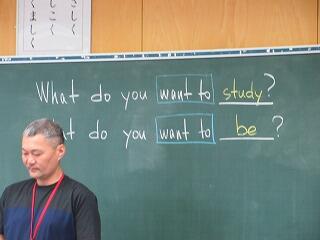

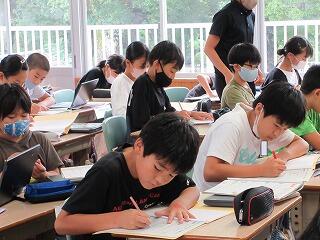

外国語活動(5・6年)

5年生と6年生の外国語活動の様子です。どんな違いがあるでしょうか。

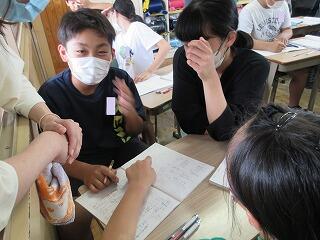

5年生は、「どんな勉強がしたいか」「どんな仕事に就きたいか」という学習です。

写真は、いろいろな職業の名前を当てるゲームの最中の様子です。

全員起立して、テレビに映し出された職業がわかったら答えます。正解すると自分の席を中心として縦の列か横の列を選びます。選ばれた列の人は座らねばなりません。最後まで立っていられたのは誰でしょうか。

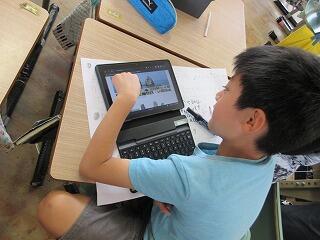

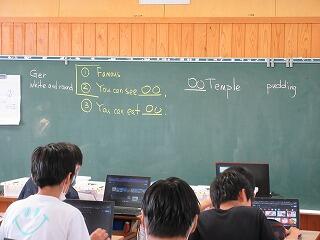

6年生は、どこかの国を紹介する活動をしています。

「私は、〇〇という国を調べよう」と決めたら、タブレットでその国のことを調べます。

「私は、アメリカについて調べました。アメリカには自由の女神があります。食べ物では、ハンバーガーが有名です。」みたいな感じでしょうか。しかし、調べたことを英語で紹介しなくてはならないので、調べたものの読み方を一生懸命練習します。わからないときにはALTや担任の先生が助けてくれます。

調べたことを近くの友だちと紹介し合います。

自信をもって伝えられたでしょうか。

最後に、学習したことをまとめます。

見てください、この真剣な表情。

また一つ、英語の達人に近付いた6年生でした。

ホタルについて調べよう

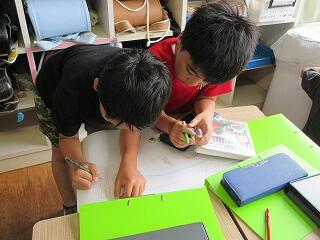

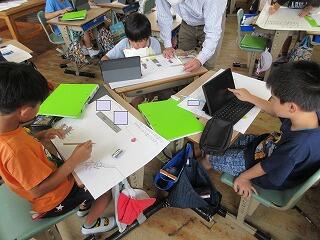

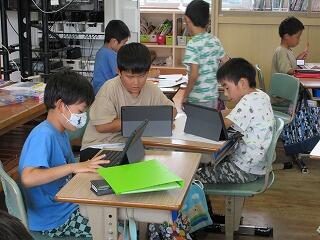

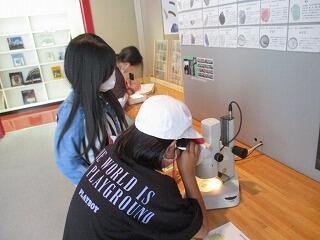

3年生がパソコンを見たり話し合ったりしていたので、教室をのぞいてみるとホタルについて調べていました。

パソコンに写っているイラストや実物写真を見ながら一生懸命描いています。普段よく話しかけてくる子どもたちですが、この日はほとんど声がかかりませんでした。

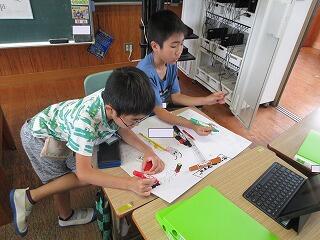

「オスとメスのちがい」「ゲンジボタルとヘイケボタルのちがい」など画用紙や模造紙に大きく描いています。

きっと「調べたことを掲示する」または「みんなの前で発表する」という活動が待っているのでしょう。

早く完成品が見てみたいものです。

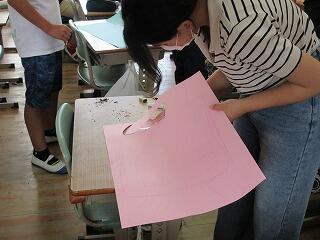

つないで組んで、すてきな形

4年生が紙バンドを使って工作をしていました。

作るものはそれぞれです。篭っぽいもの、箱らしきもの、提灯みたいなものなど、一人一人がイメージを膨らませながら形作っていきます。

「ねえねえ、この長さでいいかな。」

「黄色と赤を組み合わせてみようと思うんだけどどう思う?」

「固くてちょっと切りにくいから手伝って!」

「先生、こんなのができましたよ。見てください。」

と、わざわざ見せに来てくれる子もいました。

そろそろ片付けの時間です。

できた作品はこわれないように他の部屋に持って行って並べました。

「私のはまだ完成していません。」

もう少し手を入れたいという子もいたようです。それだけ自分の作品に愛着があるということですね。

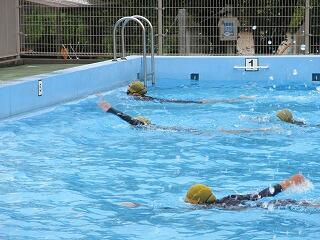

水泳(5・6年)

今朝、ホームページの閲覧数を見ると、45万件を超えていました。4月7日に40万件だったので3か月で5万件増というハイペースです。正直、驚いています。毎日のように閲覧してくださっている方がたくさんいらっしゃるのだろうと思います。ありがとうございます。

さて、今日は、5年、6年の水泳の様子をご紹介します。本校では6月初めから水泳に取り組んでおり、ちょうど1か月ほど経ったところです。

まずは5年。毎時間、伏し浮き、バタ足の練習をしています。頭がしっかり入ってきれいな形でできる子が増えてきました。

最近は息継ぎの練習が中心です。見ているとすごくきれいにできているので、

「おー、上手だね。」

と声をかけたとたんに、

「何て言いましたか?」

と言って立ってしまったりして、声をかけなければよかったと思うこともあります。

しかし、アドバイスを聞いて上手になる子も多く、

「先生、できるようになったから見ていてください。」

と言われると、がんばって自信をつけたんだなとうれしくなります。

さて、6年は・・・。最初、息継ぎができなくて、???という感じだったのですが、練習するうちに要領を思い出したようで見違えるようにきれいな息継ぎをする子が増えました。当然、25m泳げる子も増えてきたし、泳ぐスピードもついてました。

と、ここでさらにレベルアップ。平泳ぎにチャレンジです。上の写真は、平泳ぎの手足の動かし方を教わり、初めて実際に泳いだとき(7/3)の様子です。見るからに「初めて泳いでみました。」という感じです。

平泳ぎも体がしっかり伸びたときにスピードが出るのですが、まだまだそれどころではありません。手足を動かすタイミングが分からず、必死に「ける」「かく」を繰り返していました。もちろん、今はこんなものでしかたありません。水泳はまだまだ続きます。

2週間後に練習の成果をご紹介したいと思います。お楽しみに!

クラブ活動

6月28日(水)にクラブ活動を行いました。久しぶりのクラブ活動はどうだったでしょうか。

まず、手作りクラブをのぞいてみました。この日は、パフェを作っていました。使用するものをきれいに洗い終わると、早速フルーツ缶詰を開けて準備が始まりました。

ちょっと他のクラブを見に行っている間に盛り付けが終わったようで、再度見に行ったときにはパフェはみんなのお腹の中。盛り付けられたパフェを見ることができず、残念。

パソコンクラブは、近くの席の子と話をしながら、スクラッチというソフトを使ってプログラミングをしたり、キーボードレッスンソフトで入力のスピードを競ったりしていました。

音楽クラブは、いろいろな楽器に挑戦という感じで、音楽室の普段使わないような楽器にも触れていました。

お気に入りの楽器は見つかったでしょうか。早くみんなでリズムをそろえて演奏できるようになるといいですね。

ゲームクラブのこの日の活動内容は、トランプやウノ、そして将棋のようです。

「6年生が下級生にやさしくやり方を教えながら、楽しそうに活動していました。」

と、活動後に担当の先生が知らせてくれました。

スポーツクラブは、屋内と屋外の2つに分かれているのですが、この日はいっしょにプールに入っていました。

ボールやミニゴールを使って水球をしていたようです。小学生なので泳ぐだけでなくボールを持って歩いてもいいというルールのようでしたが、パスした方が速いのでパスでどんどんボールを回して、「シュート!」という感じでした。

みんな久しぶりのクラブ活動を満喫していました。

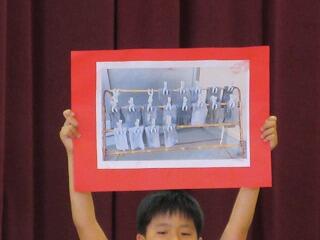

児童集会

6月の児童集会の様子をご紹介します。

運営委員会の進行で児童集会が始まりました。今回は、美化委員会が担当です。

まず、清掃用具の使い方についてのお願いです。

「ほうきなどは体重をかけて押しつけたり片付けるときにきちんとかけてなかったりすると先の方が開いて使えなくなるので気を付けましょう。」

次に、雑巾のかけ方についての説明です。1年1組の雑巾のかけ方の様子が写真で示されました。きれいにそろえてかけてあります。この後、1年1組のそうじ担当の子たちはみんなに拍手してもらい、うれしそうにしていました。

美化委員会の子が実際に雑巾のかけ方をやって見せてくれました。雑巾を2つ折りにしてそろえ、洗濯ばさみでしっかり挟むときれいに並べやすいことがよくわかりました。

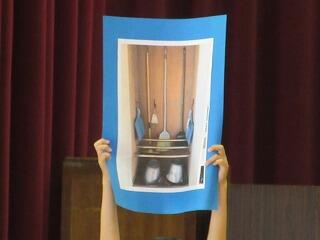

最後に、掃除用具入れの中をどのように使うとよいか写真で例を示してくれました。また、使ったバケツは水をしっかりきってふせて置くとよいことも教えてくれました。

美化委員会の発表を聞いた感想を数名の子が言ってくれました。

「1年1組みたいに自分のクラスでも雑巾をきれいに並べて干したいです。」

「説明が分かりやすくてよかったです。」

いつもそうじをがんばっている子どもたちですが、きっと掃除用具の使い方や片付け方も今以上に上手になってくれることでしょう。

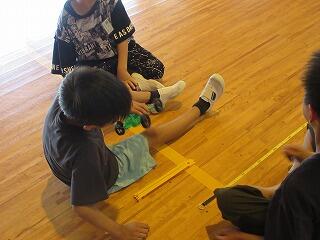

参観日(3年)

3年生は、理科の「ゴムのはたらき」の実験をしていました。

まずは、発射台をしっかり固定します。保護者の方が手伝ってくださるので、うまく固定できました。

そして、発射台にゴムをつけた車をセッティングして、「スタート!」

「どこまで進むかな?!」「もっと行けー!」

車と併走しながら、大声で応援(?)していました。そして、車が止まると記録を残しておきます。

「おっ、新記録が出たぞ。」

こちらのグループもスタートしました。どこまで進むか楽しみでなりません。

おやおや、こちらのグループは途中でタイヤが外れたようです。急いで修理して再度実験に取り組んでいました。

どのグループも車が止まった位置に寝転ぶようにして記録を確認するなど、熱心に取り組んでいました。

実験を通して、ゴムがものを動かす力についての理解が深まったことでしょう。

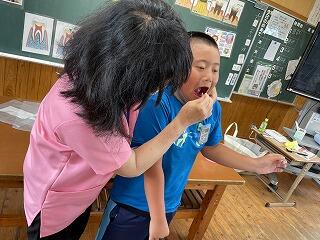

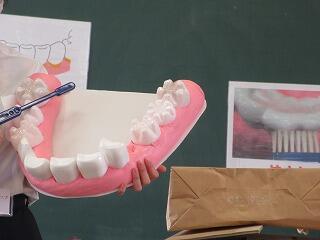

歯みがき指導(4年生)

28日(水)の3時間目に、歯科医師会から4名の歯科衛生士さんをお招きし、歯みがき指導をしていただきました。今回は、4年生の様子を紹介します。

はじめに、むし歯になったらどうなるか説明をしていただきました。歯のイラストを使って丁寧に教えてくださいました。むし歯以外にも口の中の病気の話や歯のつくりがどうなっているかという説明もありました。子ども達も真剣な眼差しで話を聞いていました。

そのあと染めだし液を使って、朝の自分たちの磨きのこしがどこなのか調べ、きれいに磨く練習をしました。

「意外ときれいです!」「あっ、ここが汚れてる。」など、子どもたちからはたくさんの声が聞こえてきました。

「朝は時間がないから磨かない。」と話していた子は、汚れがたくさんついていて驚いていました。

最後に、歯科衛生士さんから仕上げ磨きについてのお話がありました。4年生では、おうちの人に仕上げ磨きをしてもらっていると手を挙げる子がほとんどいませんでした。しかし、仕上げ磨きをしてもらうのは、決して恥ずかしいことではないので続けていただきたいし、小学生の時期は乳歯から永久歯への生え変わりの時期でもあるので、子ども達の歯並びや嚙み合わせ等、保護者の皆様にもぜひ見ていただきたいということでした。

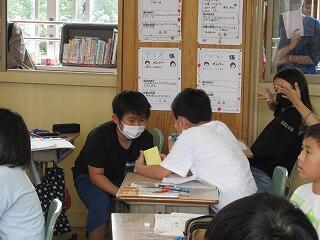

参観日(6年)

6年生の参観日の授業は、算数でした。

黒板にあるように、見るからに複雑そうな「小数÷分数」の計算練習です。

これまで学習してきた「約数・倍数」がしっかり身に付いていないと問題が解けません。また、解くことができても時間がかかってしまいます。逆に、「2の段」「3の段」「5の段」「7の段」のかけ算の答えがさっと頭に浮かぶまで練習している子にとってはそこまで難しい問題ではないのですがどうでしょうか。子どもたち同士で集まったり、家の方が心配そうにのぞき込んだりと、様々な様子が見られました。

教室や廊下には、図工で描いた絵が掲示してありました。描くときの視点の位置や遠近法などの描画の工夫が感じられ、さすが6年生と思わせる作品が多かったです。

参観日(5年)

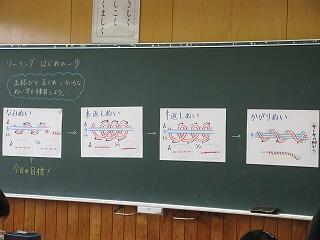

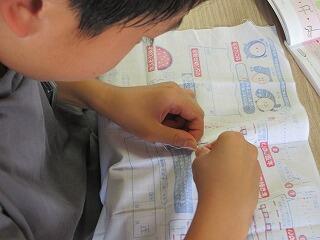

今日は5年生の参観日の様子をご紹介します。

家庭科のいろいろな縫い方の学習です。最近、大人でも縫い物をする機会が減っている感じがしますが、縫い方を覚えておくとちょっと縫い目がほつれて簡単な補修をしなくてはならないというときなど助かります。

5年生は前の時間に玉結びを教えてもらったばかりです。さあ、やり方をしっかり覚えているでしょうか。

玉結びをしたら、早速練習用の布を使って縫い方開始です。家の人が見守ってくれていますが、もしかしたらそのこと自体がプレッシャーになっているかもしれません。とにかく一針一針慎重に進めていきます。家の人も手を出したり口を出したりしたいところですがなるべく我慢している様子でした。

さて、最後は上手に玉留めできたでしょうか。いろいろな縫い方があることは学習しましたが、この日実際にやったのはなみ縫いだけでした。基本的な運針の仕方を覚えたので、次の機会に他の縫い方を練習してレベルアップしていくことでしょう。

子どもたちにとっても家の人にとっても、いろいろな意味で緊張する1時間でした。

参観日(4年)

先週の参観日の4年生の様子です。

1組も2組も算数の「平行四辺形、ひし形」の特徴を調べる授業のようです。正方形や長方形については見慣れていますが、平行四辺形などはなじみがありません。しかし、特徴をつかむと興味が出てきます。先生の指示通りに紙を4つ折りして線を書き入れてはさみでその線を切ると平行四辺形ができました。

どのように折ってどのように線を書き入れるかが重要です。友だちと見せ合ったり話し合ったりしてうまくいったときは声をそろえて「できたー。」と喜んでいました。

参観日(1年)

今日は、6月の参観日でした。まぶしいくらいのいい天気で、保護者の皆さんも足元を心配せずに来校されたことでしょう。

さて、1年生はこんな絶好の条件の中、水遊び(水泳)の授業を行いました。

準備運動をした後、シャワーを浴びたら顔や体に水をかけてといつもの手順で水慣れしていきます。

興奮するのはここからです。2列になって向かい合い、目の前の子と水をかけ合います。「水がかけられるのが嫌な子は顔を手で覆ってもいい」というルールですが、

「ワーワー」「キャーキャー」

言いながらも、負けじと水をかけ合う子どもたち。今日の勝負は引き分けでした。

一旦水から上がり、今日の学習の流れの説明を聞きます。

「〇〇をします。」→「おー!」

「次に▢▢をします。」→「やったー。」

「その次に△△をします。」→「イエーイ。」

結局、何をするにしても大喜びの子どもたちでした。

水中じゃんけんの様子です。水の中できちんと相手が出した手を見ることができたかな。

負けた子は水の中に座りお地蔵さんになり、勝った子は手ですくった水を頭の上からかけます。負けて喜ぶ子もいたりして、6月初めと比べると随分水慣れしたなあと思いました。この後も楽しく活動することができました。

プールが終わったら、今日の学校はおしまい。

疲れたから帰ってゆっくり休んでね。

田植えをしました(5年生)

水曜日に、5年生は田植えに取り組みました。

およそ1ヶ月前に育苗体験をしてから、水やりや観察をして一生懸命育てた苗を田んぼに植えていきます。

まずは、みんな横1列になって広がります。

苗を受けとり、田んぼに入ったら、いよいよ田植え開始です。

植え方はもちろん、田んぼの中の動きにくさに苦戦中です。

それでも、ボランティアの方々に教えていただきながら、1つずつ丁寧に植えていきました。

田んぼの端で測っていただきながら、1列ずつ下がって植え進めていきます。

泥だらけになりながらも、最後まで協力して頑張りました。

午後には疲れ切っていた子どもたち。きっと貴重な経験になったことと思います。

秋にはおいしい餅米が収穫できるといいですね。

ボランティアや参観に来てくださったみなさま、本当にありがとうございました。

調理実習(6年)

10日ほど前の6年生の調理実習の様子をご紹介します。

6年生は40人以上いるので家庭科室が狭く見えます。さて、この日は何を作ったのでしょうか。

まずは、食材や調理器具等をきれいに洗い、食材は重さを量ります。緑黄色野菜が多いようです。

「キャベツは一人何グラムだっけ?」「ちょっと教科書で確認しよう。」

など、協力し合って作業は進みます。

さて、最大の難関、ニンジンの皮むきが始まりました。ピーラーを使わず包丁でむくので子どもたちはドキドキしたようです。

「どうやってむくのですか。」「包丁の持ち方はこれでいいですか。」

など不安そうに聞いてきましたが、いざやってみるとなかなか手つきがいい子が多かったです。

皮むきが終わったら、野菜を小さく切っていきます。なかなか思い切りがいいです。

切り終わった野菜を炒め始めました。何故かニンジンの皮むきはほぼ女子、野菜を炒めるのは男子という構図になっていました。

卵も溶いてスクランブルエッグを作り始めた班もあります。

この日のメニューは野菜炒めとスクランブルエッグだったようです。

しばらくすると、どの班も料理が完成しました。自分たちで作った料理を満足そうに平らげました。

交通教室

本日、市の交通安全協会から4名の指導員にお越しいただいて交通交通教室を実施しました。

まず、2校時は低学年です。道路を歩くときや横断歩道を横切るときに気を付けることなど、大きなパネルを見せながら説明してくださったので、子どもたちにとって理解しやすかったようです。

説明の後は、お手本を示してくださいました。

そして、実践練習。

「横断歩道の一歩手前で止まって、左右を確認するんだったね。」

「左側は前から後ろまでしっかり見ないと車が来るかもしれないよ。」

など、子どもたちの動きを見ながら再度注意すべき点を協調して説明してくださいます。

全員の練習が終わったら、2年生の代表児童がお礼の言葉を言いました。

3校時は、中学年です。

歩行の仕方についての説明に続いて、自転車の乗り方について教えていただきました。

代表児童に実際に自転車を触らせながら乗る前の点検事項を確認しました。

その後、自転車でまっすぐに走行したり安全にブレーキをかけたりする練習をしました。ふらつきながら運転する児童もいて、まだまだ練習が必要だと感じました。

そして、4校時は高学年の番です。自転車を使っての説明を真剣なまなざしで見つめながら聞いていました。

高学年は、自転車に乗ることも多いので、実際の道路に見立てたコースを走行します。

小学生や70歳以上の方は自転車で歩道を走行してよいことはご存じですか。歩行者もいるので、歩道での走行はかなり気を付けなくてはいけないことに子どもたちも気付いてくれたことでしょう。

中には、自転車用のヘルメットを持参した子もいました。

道路交通法の改正により、4月から「自転車に乗る人はヘルメットをかぶるよう努めねばならない」「保護者は、児童が自転車を運転する際、ヘルメットをかぶらせるよう努めねばならない」となったことを受けて準備したのでしょう。

今回の交通教室で学んだことをしっかり身に付け、「自分の命は自分で守る」という意識をもって生活してもらいたいと思います。

昼休みの様子

昨日の雨から一転して、今日は晴天で気温もかなり高くなりました。

子どもたちはどのように過ごしていたかご紹介します。

よくわかりませんが、子どもたちの動きからしてバレーボールっぽい感じの遊びです。ボールをサーブして2~3回パスを回したらまたサーブらしいことをしての繰り返しで、チームを分けて活動しているわけではなさそうですが楽しそうにボールを追いかけ回していました。

ジャングルジムでは中学年が遊んでいました。平行棒では遊んでいるというか上にのってゆっくり過ごしている感じです。

ブランコなどの遊具には低学年、中学年が群がっています。ブランコは柵の中に入らないよう気を付けて安全に遊べているようです。

大木の根の付近で休んでいる子もいます。ちょうど影になって座りやすい椅子を見つけたという感じです。

体育館の横でも日陰をうまく使ってドッジボールをしています。

さらに児童玄関内を見ると、すっかり休憩モードの子どもたちがいました。1年と6年が手をつないで話をしたりふざけたりして仲良く過ごしていました。

途中で給水を促す放送も流れるくらい暑い昼休みでした。

プール清掃(4年)

本校では、2週間に1回プール清掃を行います。今回は、4年生の当番でした。

テンションが高い状態でわいわい言いながらですが、やることはきっちりやってくれます。低学年用の小プール、シャワー周辺の汚れをデッキブラシでこすります。

「先生、こすりすぎて手がちぎれそうです。」「水がかかって汚れました。」

などと言いながらも手は休めません。水をかけてこすり取った汚れが流れきれいな面が見えると、

「おーっ。」「やったー。」

と喜び、さらに力が入ります。

プールの給水は2日がかりでなかなか大変ですが、排水はスムーズで1時間ほどで大プールも写真の通り清掃をするのにちょうどよい程度の水量になります。今日は晴天で日差しが強かっただけに、膝下程度の水が残った状況で作業できたため、子どもたちはハイテンションでした。

子どもたちのテンションをさらに上げてくれるのが、バケツにくんだ冷たい水です。

「こっち、こっち。」「もっと水をかけて。」

と催促されるので、水くみ担当の子たちは大忙し。

忘れてはいけないのが、トイレ担当。嫌がりながらやっているかなと思いきやなかなか楽しそうです。

「先生、洗剤をかけてこすってもいいですか。」「けっこうきれいになったでしょ。」「水をかけてくれてありがとう。」

など、和気藹々と活動していました。

こうして今回のプール清掃も終了です。月曜日にはたっぷりたまったきれいな水の中でまた気持ちよく水泳ができますね。4年生の皆さん、ご苦労様でした。

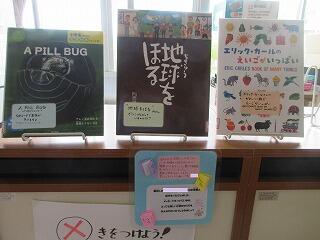

図書室のイベント

本校の子どもたちは読書が大好きです。

要因はいろいろあると思いますが、その一つが図書館サポーターが催してくださるたくさんのイベントです。

今日もたくさんの1年生が図書室を訪れています。図書の貸出や返却をPTA雇用の先生が毎日手伝ってくださっています。おかげでたくさん並んでいる子どもたちの列もスムーズに流れます。

本を借りようと並んでいるある子の手元を見るとカードがのっています。これは、ラッキーカードです。たくさん本を借りるもらえます。そして、このカードを出すと、いつもより1冊多く借りることができるのです。大人の世界で言うとポイントをためるともらえるプレゼントカードみたいなものですね。

他の子を見ると、また違ったカードが...。これは、図書館サポーターが準備してくださった催しの一つです。これもポイント制になっています。一定の数のスタンプを集めると...。

くじを引くことができます。タコの口から出ている紐を選んで引っ張ると番号札が付いており、その番号に合わせた魚のカードがもらえます。そして...

そのカードの裏に両面テープがついており、海に見立てた掲示板の好きなところに貼ることができるのです。子どもたちがたくさん本を読む毎に掲示板が賑やかになっていきます。

「あれ、いつのまにかずいぶん増えてるね。」「この魚はなんて言うんだっけ?」「ダイオウイカもいるよ。」など子どもたちは興味津々。

子どもたちの遊び心がくすぐられ、またまた読書意欲が高まります。次は、どんな魚が登場するでしょうか。楽しみです。

さて、ご紹介が遅れましたが、昨年度末に本校から転出した子の保護者から本の寄贈がありました。

本好きな本校の子どもたちにとってはとてもうれしいプレゼントです。

みんなで大切に読ませて頂きます。ありがとうございました。

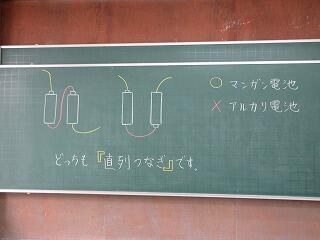

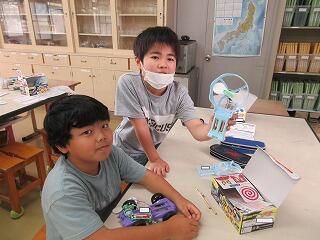

4年理科

4年生は、5月から理科で「電気のはたらき」を学習してきました。

これまで回路を作って、電池の数を変えた時の電流の強さの違いや電池の向きを変えたときの電流の流れ、直列つなぎと並列つなぎの違いなどを調べてきました。そして、この日は単元のまとめとして、電気を使ったおもちゃづくりに取り組んでいました。

多くの子が、電気自動車を作ったようです。できた車で競争する子、廊下のどこまでまっすぐに進めるか確かめる子、もっと改良できるところはないかとメカニックにはまる子など、それぞれの楽しみ方をしていました。

中には、扇風機づくりをしている子も・・・。近年、熱中症対策で小型ファンを持ち歩いている人を見かけますが、今年の夏は小型ファン片手に友だちの家に遊びに行く4年生がいるかもしれませんね。

活動が終わったら片付けです。今日で、電気の学習は終わり。後は持って帰って家で楽しむのだそうです。

長く使えるよう大切に扱ってくださいね。

タニシとりをしました(5年生)

5年生は毎年、米作り体験を行っています。

今年も田植えに向けて苗を育てたり、田んぼの整備をしたりしました。

今回は、学校支援ボランティアの松山さんの指導の元、稲の苗を食べてしまうジャンボタニシを総合的な学習の時間にとりました。

田んぼに着くと、最初はおっかなびっくり。田の縁でのぞき込んでいるだけの子もいましたが、そのうちみんなエンジンがかかってきました。

「よーし、がんばってとるぞー!」

「松山さん、こんなにとれましたよ。」「こんなにたくさんいるなんてびっくり。」「また今度とりに来ようね。」

どろんこになりながらも、せっかく育てた稲の苗に元気に育ってほしいと一生懸命探してはとっていました。

今年もおいしいもち米ができるまでまだまだ時間がかかりますが、保護者の皆さんなどいろいろな方に助けてもらいながら、これからもいろいろな体験をしていきたいと思います。

教育実習生の授業

本校には現在教育実習生が来ています。養護教諭(保健室の先生)を目指している学生さんです。

今日は、3年生の学級で、初めての研究授業を行いました。内容は、歯磨き指導です。

まず、むし歯の様子が写真で示されました。そして、むし歯になりやすいところはどこか考えました。みんなむし歯になりやすいところはよくわかっていて積極的に答えていました。

さらにクイズが続きます。「歯ブラシの持ち方」「歯の磨き方」「歯を磨くときの力加減」の3問です。

皆さん、正解は分かりますか?

そして、「それでは、歯磨きをしましょう。」・・・の前に、歯ブラシチェックです。歯ブラシを背の方から見て毛先が横に広がっていないか自分の目で確かめます。

いよいよ磨き方の練習です。大きな口の模型が出てきました。よく見ると分かりますが、この模型は実習生の手作りです。奥歯などペットボトルの底をうまく使ってでこぼこした感じをよく表現しています。先生の動きに合わせてみんな自分の歯を磨きます。

「歯と歯の間を磨くときは歯ブラシを縦に持って!」「歯ブラシの持ち方はおかしくないかな。」「力を入れすぎると歯茎を傷めますよ。」

それぞれの部分の歯に合った磨き方を知ることができました。

本当に磨き方を覚えたか、いつも使っている歯磨きCDを流しながら自分の力で磨きます。鏡を見ながら今どこを磨いているのかチェックしています。

磨き終わったら、きれいになったかもう一度鏡を見ながら確認します。

最後に、今日の学習をまとめてワークシートに書きます。

【えんぴつにぎりでやさしくちょこちょこみがく】

クイズをして分かった正しい歯の磨き方です。

これから1週間、給食後の歯磨きが終わったら、きちんとできたかこのワークシートに記録していきます。

正しい歯磨きが習慣化されるといいですね。

あさがおの種をまいたよ(1年生)

先月下旬、1年生はあさがおの種をまきました。

種をまく前に、植木鉢に土を入れたり、肥料を入れたりして準備をしました。

さあ、準備ができたところでいよいよ種をまきます。

「元気に育ってね。」や「大きくなってね」などそれぞれが思いを込めながら種をまきました。

これから生活科の学習で、あさがおの成長をどんどん記録していきます。

これからどのように育っていくのかな?と成長を楽しみにしている子どもたちでした。

5・6年生 鑑賞教室

6月7日に、5・6年生は富吉小学校と合同の鑑賞教室に参加しました。

今年は、「BLACK BOTTOM BRASS BAND」によるジャズ演奏の公演でした。

公演が始まると、体育館内に響き渡る楽器の音に圧倒される子どもたち。

真剣にステージを見つめていました。

ジャズという音楽のジャンルについて教わると、少しずつ、手拍子をしたり体を動かしたりしながら楽しむ姿が見られました。

途中で、山之口小学校の校歌のジャズアレンジが演奏されると、友達と目を見合わせながら喜んでいました。

全員が前に集まり、より近くで演奏を聴いています。

最後には、「自由」なジャズの楽しみ方を教えてもらい、それぞれの好きな場所に移動したり体育館内を動き回ったりしながら、演奏を聴きました。

明るく楽しい演奏に、最後はアンコールを送っていました。

実際に見て、聴いて、音楽を楽しむ、貴重な機会となりました。

初めての小学校のプール

昨日とはうって変わって、今日はとてもいい天気。明日からまた天気が怪しいので、今のうちに泳がなくちゃ・・と、多くの学年が水泳を実施しました。

1年生も小学校に入学して初めての水遊び(水泳)の日となりました。

プールに行く前に、プールでのルールを確認しました。

いよいよプールに向かいます。みんなドキドキ。でもウキウキ。複雑な心境です。

着替えたらプールの周りに座って再度注意事項を確認した後、準備運動をします。

さあ、プールに入る前にシャワーを浴びます。「ワーワー、キャーキャー言わないぞ!」と気を付けていても思わず声が漏れます。

とりあえず足を水に入れてみます。

「うーん、やっぱり冷たいなあ。でも我慢我慢...」

次は、プールの水で顔洗い。ここまで順調です。さらにちょっと顔をつける練習をしてみましたが、みんな何とかできていました。

「先生、私はお風呂で練習しているから大丈夫です。」と誇らしげにしている子もいました。

さらにレベルアップして、プールの中を歩きながらお互いに水をかけ合います。これも無事クリア。みんな怖がらずに水慣れしているなあと感心しました。

貝拾いゲームの様子です。みんなやる気満々で、一人で5,6個拾っている子もいました。

最後に、シャワーを浴びてプール初日終了です。

この後、水着を着替えます。プールを出る前に水着や髪の毛、体をバスタオルでよく拭きますが、どうしても拭ききれず廊下にポタポタ水滴が落ちます。しかし、そこは今日見学していて泳いでいない子たちが雑巾を持ってきて拭き取ってくれました。いやがらずに、というよりうれしそうに「私が拭いておくね。」「廊下は任せるね。」と分担しながら拭いてくれているのを見てほほえましく思いました。

鉄棒を使った運動など

今日は午後から豪雨になるという予報だったため、保護者等に児童のお迎えを依頼しました。幸いそれほど激しい雨ではなかったのですが、状況に応じた対応をとることの大切さと大変さを感じました。急なお願いだったにもかかわらずお迎えに来てくださった方々、ありがとうございました。

さて、このような天気が続きそうですので、今日は逆にこれまで晴天の中、がんばって鉄棒などを使った運動をしていた子どもたちの様子をご紹介します。

まずは、2年生。タイヤ跳びは、跳び箱運動にもつながる動きになります。連続して跳ぶので体力づくりにも役立ちます。雲梯(うんてい)は、足を振ったり体をひねったりした勢いで前の棒をつかんで進んでいきます。握力もつきますね。

3年生は、補助具を使って、逆上がりの練習をしています。小学校の鉄棒において、逆上がりは代表的な技の一つです。足を振り上げる向きや腕をしっかりたたんで体を持ち上げるタイミングなどいろいろなこつがあります。さあ、どれだけ身に付いたでしょうか。

しばらくすると、担任の先生が腕立て後転のお手本を見せていました。振った足をうまく鉄棒に絡ませるように体を「くの曲げる曲げることがなかなか難しいのです。みんな真剣なまなざしを向けていました。

逆上がりをする様子も何となく様になってきたようです。

5年生は、足かけ上がりなどけっこういろいろな技にチャレンジしている様子が見られます。背が届かない鉄棒でもしっかり腕をたたんで体を引き上げれば逆上がりができます。同じ技でもちょっとしたことでレベルがぐんと上がります。いろいろな体の使い方を身に付けていけるといいですね。

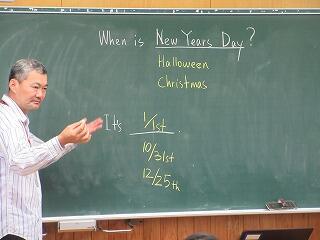

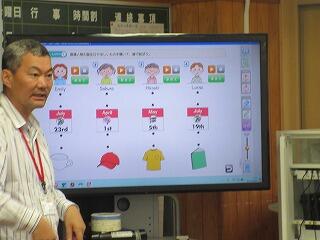

外国語活動(5年)

先週の5年生の学国語活動の様子です。

”When is 〇〇 day?(〇〇は、何月何日ですか?)”という学習です。

例えば、「When is Christmas?」は、「クリスマスはいつですか?」という質問なので、答えは「12月25日(December 25th)となります。

難しいのは英語の「〇月」です。日本語は1月から順に数字が増えていくだけですが、英語は月の名前を全て覚えねばなりません。なかなか大変な作業です。しかし、子どもたちはこれまでいろいろな活動で少しずつ覚えていっています。

音声教材から「〇〇さんは、〇月〇日生まれで、〇色の帽子をかぶっています。」などの英文が流れると、頭をひねりながら、何とか答えていきます。

その後はもっと自由なやり取りに発展します。教室を歩き回って、友だちと「When is your birthday?」と互いに質問し合います。何人かとやり取りをするうちに自分の誕生日をすらすら言えるようになり、相手の誕生日も(ちょっと日本語で)ヒントをもらいながら確認していきます。要は、赤ちゃんが言葉を獲得するのと似ています。間違いも楽しみながら「やったー、わかった。」という経験を積むことで、少しずつ覚えていくのですね。

児童引渡し訓練

台風2号の影響で、今日はかなり降水量が多かったですね。警報級の豪雨等により児童が歩いて帰れない状況になったことを想定して、今週児童引渡し訓練を行いました。

「引渡し訓練を行います。」の放送が流れると、子どもたちは地区ごとに集まり指定された教室等で待機します。

1・2年生は、登校班の班長さんが迎えにくるのを待っていっしょに移動していきました。

子どもたちの移動が完了したところで、保護者にお迎えを依頼するメールが発信されます。

あっという間に車の行列ができました。車を誘導する係、名簿を見ながら来られた方の確認をする係、どの子を引き取りに来られたのか連絡する係、連絡を受け、引き取りに来られた子の名前を一斉放送で知らせる係、実際に引渡しをする係と職員が役割分担して動きます。

チェックを受けた後、車は決められた順路で子どもたちの引取口まで進みます。

名前を呼ばれた子どもたちは、ブルーシートの上で靴を履き、自分の番が来るのを静かに待ちます。

見覚えのある車が近づくと、子どもたちはうれしそうに乗り込んでいきました。

本当は、このような引渡しをしなければならない事態が起こらないのが一番ですが、万が一に備えておくことも大切です。子どもも保護者も職員もいざというときの動きが分かって、有意義な時間となりました。

プール掃除

先週、プール掃除をしました。

前日までに一度水抜きしてたまっていた泥を集めて捨てました。取り切れなかった泥も流した後で、少し水をためた状態なので、見た目はきれいに見えます。しかし、床や壁はまだぬるぬるした感じがあります。そこで、子どもたちの登場です。水着の上に体育着を着てプール掃除に臨みます。この日はかなり暑かったので、子どもたちは、気持ちよさそうに作業していました。

途中で取った給水タイムが終わるのを待ちきれない様子で、子どもたちはまたプールに入ります。

プール掃除が終わると、子どもたちは「待ってました。」と言わんばかりに、シャワーを浴びます。本当にシャワーを冷たいと思わないくらい一生懸命がんばって汗をかいていました。

翌々日の親子奉仕作業では、PTA役員の方が高圧洗浄機を持ってきてくださり、学校のものと合わせて3台で、子どもたちの力ではなかなか取れない排水溝などの汚れをきれいに吹き飛ばしてくださいました。

子どもたちと保護者の協力で、今年も気持ちよく水泳ができます。有り難いことです。

5年生 宿泊学習の思い出

5月18日・19日に、5年生は待ちに待った宿泊学習に行ってきました。

御池青少年自然の家を会場とした山之口小・富吉小・麓小の3校合同の宿泊学習です。

まずは入所式です。少し緊張したような表情で、施設の方の話を真剣に聞いていました。

火起こし体験の様子です。当日は雨が降って湿度が高く、なかなか上手くいきませんでしたが、根気強く友達と協力する姿が見られました。

続いては、火起こし体験の火を使った野外炊飯です。

ゴールデンウィークにはカレー作りの宿題に取り組み、学校での調理実習にも一生懸命取り組んでいた子どもたち。いよいよ本番です。

火の調節に苦戦しながらも、練習の成果を十分に発揮して、おいしいカレーを作ることができました。

一から自分たちで調理して最後の片付けまでしっかりと取り組み、貴重な経験となりました。

キャンドルファイヤー、とってもきれいでしたね。

その後のレクレーションも、かなり盛り上がった様子でした。

2日目は、屋内追跡ハイキングやドッジボールを通して、さらに友達との絆を深めることができたようです。

かけがえのない、充実した時間となりました。

AED講習会

5月も終わりです。職員がプール使用前に例年実施しているAED講習会を実施しました。

今回は、市の消防局の方2名を講師としてお招きしました。

説明の中で、市内に6台の救急車があるが年間8700件以上の出動要請があるという話がありました。また、心停止して2分後の生存確率が90%、5分後だと25%、10分後だとほぼ0%だという話もされて、本当に1分1秒を争う大変な仕事だと思います。

救命法の説明を受けた後は実際にやってみます。数年前は、倒れている人が息をしているか、口元まで顔を近づけて確認していました。しかし、近年、新型コロナの影響か(50cm以上?)離れたところから胸の動きを見たりして確認するようになっており、やはり毎年訓練をして変化に対応しなくてはならないと感じました。

上の写真は、子どもに対する心臓マッサージの仕方です。力が入りすぎないよう、片手で行います。

周りに2人以上の人(補助してくれる人)がいる場合、1人しかいない場合、補助が全くいない場合と場面毎の救命法を練習して講習会を終えました。

一人で全ての作業をするのはとても大変というか無理なのではないかという気さえしました。それでも自分しかいないという場面では一人でどうにかせねばなりません。「どうにか助けたい」と一歩踏み出す勇気が大切だという言葉を聞いて、正にその通りだと感じました。

親子奉仕作業

昨日、親子奉仕作業を行いました。

作業時間は2時間。前半は我が子が普段そうじしている場所に行き、親子でそうじするという新しいスタイルでした。奉仕作業を取り仕切る部長さんや担当の先生の説明を聞いた後、担当場所を確かめ各々担当場所に向かいます。

ほうきや雑巾の使い方、そうじの手順など普段なかなか1対1で指導できないことを親子で確認しながら作業していきます。普段は無言清掃に取り組んでる子どもたちも今日は笑顔です。

工具を使わなくてはできない机椅子の高さ調整や脚立を使わないと届かない扇風機の掃除等は大人の人ががんばってくださいました。

写真では紹介できませんが、体育館の掃除や体育館裏のビニールハウスの解体・撤去もしてくださり、学校がすっきりきれいになりました。御協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

春の遠足(4年生)

5月19日に春の遠足がありました。

4年生は宮崎市にある科学技術館と宮崎県庁にバスで行きました。

長い道のりでしたが、子どもたちは終始楽しそうに過ごすことができていました。

まずは、科学技術館での様子です。館内見学では、科学に関するゲームや体験コーナーがあり、短い時間でしたが、たくさんの学びを得ることができました。

11時ごろからプラネタリウムの見学をしました。最初に5月19日の夜の星空の説明を聞いた後、紙兎ロペのお話を見ました。初めてプラネタリウムを見るという子もいて、歓声があがったり、クイズに答えたり、楽しい時間を過ごすことができました。

12時ごろから、お昼ご飯でした。時間が短かったので、近くの公園には移動せず、館内で食べました。みんな楽しくお弁当とおやつを食べていました。保護者の皆様、朝早くから準備ありがとうございました。

13時から宮崎県庁に行きました。初めての県庁で「ここテレビで見たことある!」「こんなに古かったんだ~」など子どもたちから様々な声か聞こえてきました。防災庁舎が新しくなったこともあり、中の見学もさせていただきました。

2組は運よく河野知事にお会いすることもできました。いつも宮崎県のために頑張ってくださっている知事にお会いできて、感動していました。

帰りのバスは疲れて寝ている子もいました。

今回の遠足は、理科や社会の学習で今後役立つことを学ぶことができました。きちんとまとめをして今後の生活にもいかしていってほしいです。

3年生 春の遠足

3年生の春の遠足の行き先は、市役所見学と石山観音池公園でした。

前日からの雨で公園は中止することになり、がっかりしていた子どもたちですが、バス内でのクイズ大会や市役所見学、運動場でのお弁当など様々な活動があり、大いに楽しんでいました。

市役所では、広報の方に様々な部署を案内していただきました。遺跡の話や絶滅危惧種など難しい話もありましたが、子どもたちは一生懸命に話を聞いていました。

本校PTA副会長でもある市議会議員の川内様に議会のことを説明していただいた後に、議場見学をしました。

議場では、都城市マスコットキャラクターのぼんちくんが出迎えてくれ、この遠足で一番の歓声でした!

お弁当は学校の運動場にて。広い運動場を3年生だけで貸し切り!

シートを敷いて楽しくお弁当やおやつを食べました。

学びあり笑いありの楽しい遠足でした!!

初めての遠足(1年生)

1年生は小学校に入学して初めての遠足です。

1年生は飯起公園に行きました。

飯起公園に到着後、まずは春さがしをしました。

公園の中にどんなお花が咲いているのか見て回り、どんな生き物がいるのか探してみました。

「先生、コオロギ見つけました。」や「きれいなお花を見つけました。」「四つ葉のクローバーがありました。」など発見するたびに見せてくれました。

その後、少し広場などで遊んだ後、雨が降ってきたので、学校へ戻りました。

学校へ戻ったあとは、体育館でみんなで遊びました。

鬼遊び、風船バレー、ボール遊びをしました。

その後、子どもたちが楽しみにしていた、お弁当の時間です。

ここでも、子どもたちが自慢のお弁当を見せてくれました。どのお弁当もとても美味しそうでした。

小学校での初めての遠足、たくさん歩いて、たくさん遊んで、思い出に残る遠足になったのではないでしょうか。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

27 1 | 28 1 | 29 | 30 | 31 1 | 1 | 2 |

3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 | 8 | 9 |

10 | 11 | 12 | 13 | 14 1 | 15 1 | 16 |

17 | 18 | 19 1 | 20 | 21 | 22 1 | 23 |

24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 1 | 29 | 30 1 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。