防災の日(避難訓練)高崎小の避難訓練は日々、変化しています!

9月1日の防災の日の次の日でありますが、地震を想定した避難訓練を実施しました。ちなみに防災の日とは、1923年の関東大震災の教訓を忘れず防災意識を高めることを目的に設定されています。台風が多く発生する、この時期に防災意識を高める意味も含まれています。また被害を最小限に抑える減災という考え方からも、避難訓練は大変重要になります。

そこで、本校の避難訓練。命に関わる大切なものですので、毎回、実施後の反省をもとに改善(進化)しております。今回も都城消防署の方々の協力をいただいて実施しました。次の写真が改善の見えるものになっています。分かりますか?

どの学校もで避難場所は運動場の中央が定番です。ですから、そこに至るまでの経路も学校の敷地内を通るケースがほとんどです。この写真は学校外の道路を通っています。これまでは体育館の横を通っていましたが、体育館には窓ガラスが多く、ガラスの破片が飛び散っている、あるいは倒壊の恐れなどあることから変更しました。そして、経路の変更とともに、まずは職員が経路の安全を確認し、通れる経路を選択して避難するという方法をとりました。また避難している児童の様子にも変更点が隠されています。そうです。ランドセルカバーですね。これも今回、改善したものです。これまでは教科書を持っていましたが、安定感という点で不十分でした。また、より頭を守る、さらには首を守る、転倒時の衝撃を和らげるなどから、ランドセルを背負い、カバーを頭上に引っ張って避難するという方法にしました。避難訓練では、避難の仕方が身につくように同じことを繰り返し練習することも大事ですが、より実践的なものへと改良を続けることも大事です。消防署の方々と話し合いながら日々より良いものへと変えています。

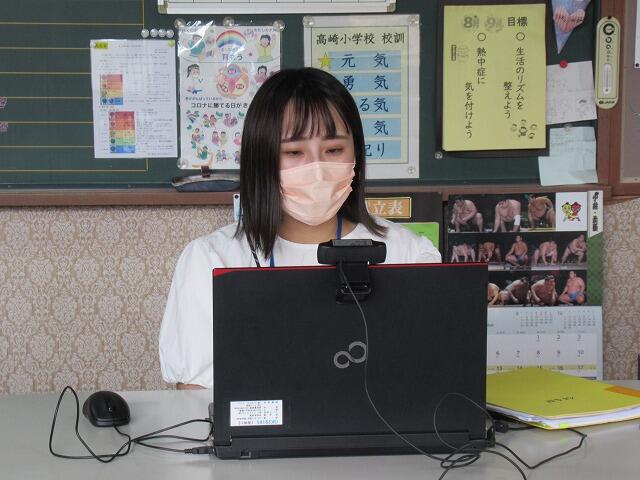

今回は、コロナ感染拡大防止の手立てとして、運動場に避難後、全体での話は教室に戻りオンラインで行いました。消防署の方にも避難するときに気を付けること、訓練の様子について話していただきました。消防署の方からは「こんなに静寂の音が聞こえるぐらいの素晴らしい訓練は見たことがない。動画にとって他で見本として見せたい」というお褒めの言葉をいただきました。

担当職員の話です。訓練の約束事「おはしも」の話がありました。

私からは、東日本大震災のあと11年5カ月ぶりに避難解除された福島県双葉町の話や、教室以外の場所での避難の仕方や経路のことをプレゼンをもとに話しました。教室の涼しい環境ということもあり、いやそうでなくてもいつもなのですが、静かーに、そして真剣に話を聞いていたそうです。その様子が次の写真です。

避難後の全体指導は運動場ではなく、教室の方がいいかもしれないと思ったところです。

実施後は、消防署の方々と、よりよい避難の仕方について協議しました。安心・安全な学校をつくるために今後も改善を図ってまいります。消防署の皆様、ありがとうございました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 1 | 1 1 | 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 |

7 | 8 2 | 9 1 | 10 | 11 1 | 12 2 | 13 |

14 | 15 1 | 16 2 | 17 1 | 18 2 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 1 | 24 1 | 25 | 26 1 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

電話番号

0986-62-1207

FAX

0986-62-1238