今日の5校時に、しいたけのこま打ち体験が行われました。今日はゲストティーチャーにしいたけ博士である本校の保護者の方がお越しくださいました。しいたけ博士は1学期にもゲストティーチャーとして来てくださっています。その時は、1・2年生にしいたけについて、色々と教えてくださいました。また、それからもずっと、1・2年生のしいたけのお世話を見守ってくださったり、アドバイスをくださったりしていました。

【お忙しい合間を縫ってお越しくださいました】

本日、こま打ちで使用するクヌギの木は、保育所生のお家の方が持ってきてくだったものです。はじめに、しいたけ博士からしいたけのこま打ちについてのお話がありました。

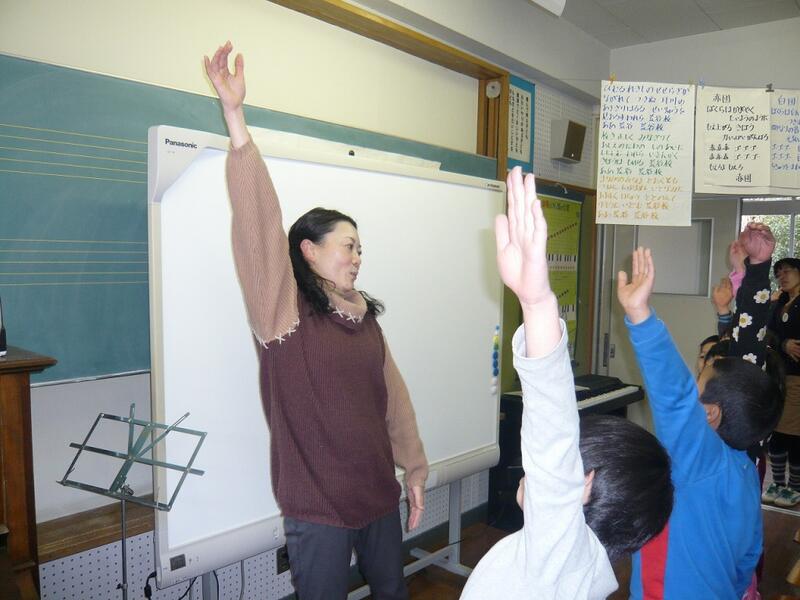

【とっても分かりやすい説明をしてくださいました】

まず、こま打ちに使うクヌギの木が25年育ったものだということを教えてくださいました。11月頃に伐採した木を葉っぱをつけたまま乾燥させます。このことを「葉枯らし乾燥」といいます。この言葉は子どもたちの中から出てきました。約2ヶ月葉枯らし乾燥させたものを使用するのですが、なぜ、秋に伐採したものを使用するのかを子どもたちに尋ねられました。子どもたちの頭の中にハテナ?が浮かび、答えがでてきませんでした。すると「紅葉の時期は木の中にある養分がちょうどいい状態です。木の枝から水分が地面にいく期間が約1週間ありますが、その1週間の間に切った木を使います」と教えてくださいました。そして、今日こま打ちをした木からしいたけが生えてくるのは、約1年7ヶ月後くらいだそうです。

そして、いよいよこま打ち体験のスタートです。まずは、しいたけ博士がクヌギの木にドリルで穴を開けてくださいました。穴を開ける場所は上から約10㎝のところを目安に等間隔で5か所開けます。そして、面を変えて次は始めに開けた穴と穴の間を4か所開けます。次は始めと同じ5か所、そして4か所という方法で、全部で28か所の穴を開けました。

【穴を開けるスピードがとっても速かったです】

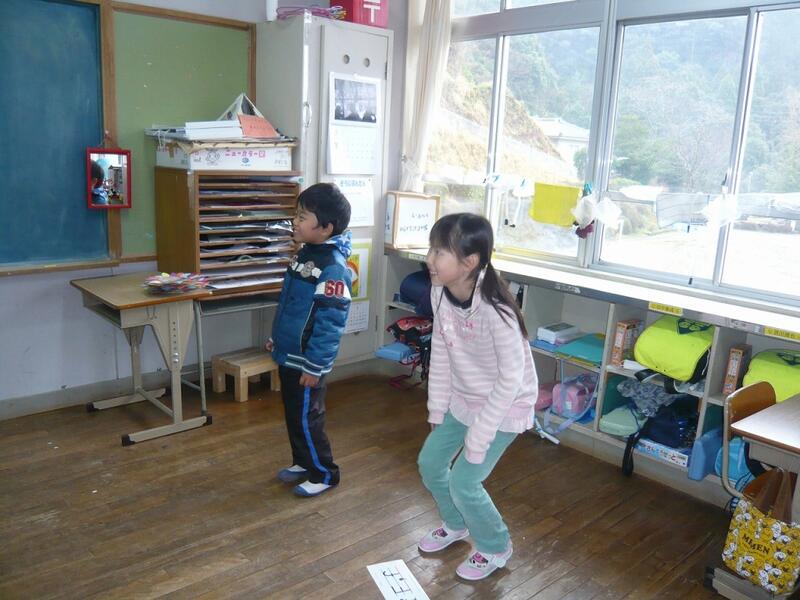

次に、穴が開いたクヌギの木に子どもたちがペアに分かれてこまを入れて打っていきます。「うん!!うまい、うまい!○○ちゃんうまい!いいよ、もういっちょ!!」と励ましながら保育所生とこま打ちをする子ども、1つこまを入れてはかなづちで打ち、また1つ入れては打つという作業を繰り返し、「最初に1列ぜーんぶこまを入れてから打とう」と早く簡単にできる方法を自分で見つける子どももいました。

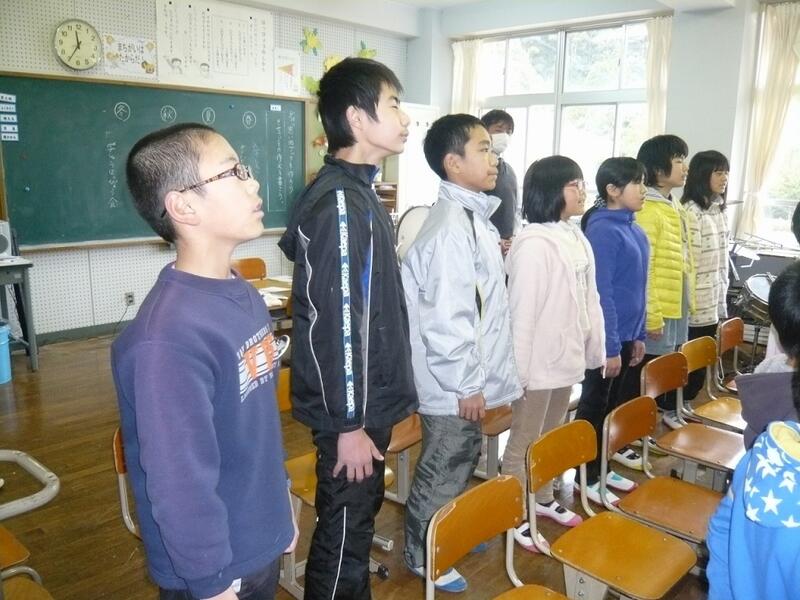

【保育所生にアドバイスしながら作業をしました】【6年生が1年生に教えます】

6年生はドリルで穴を開ける体験もしました。穴を開ける間隔が難しかったり、ドリルの速さに驚いたりしているようでした。

【しっかり穴が開きました】

【コツをつかんで、上手にできました】

みんなで協力して、たくさんあったクヌギの木全てにこまを打つことができました。このこまは、ブナの木にしいたけの菌を培養したものだそうです。

【これがしいたけの「こま」です。】

その後、校舎裏にクヌギの木を持っていき、水で湿らせた地面の上に並べておきました。それからクヌギの木に「しいたけさん、大きくなあれ」と言いながらたっぷりと水をかけました。最後にブルーシートで覆いました。

【1本1本が重たく、流れ作業で運びました】 【たっぷりたっぷり】

【ブルーシートをかぶせてこの日の作業は終了】

作業が終わって、しいたけ博士が「なぜ、クヌギの木にじょうろでたっぷり水をかけたと思う?」と聞かれました。それは、今日打ったたねごまにヒントがありました。たねごまは湿っていました。そのたねごまがクヌギの木にこま打ちされ、急に乾くと菌が弱るそうです。そのため、水をまいて地面を湿らせ、クヌギの木にも水をかけるそうです。保湿が一番大切だと教えていただきました。ブルーシートで覆ったのは保温のためだということも教わりました。

このしいたけは、4月の終わりから5月の始めに菌がふきだして、白くなるそうです。その頃には、クヌギの木を組んでおく必要があるそうです。これからも、こまめに観察をしていく必要があります。

最後に、2年生児童がお礼のあいさつをしました。「これまで、1年間しいたけのお世話をしてきたけれど、こま打ちをしたのは初めてだったので、とても楽しかったです。」とあいさつをしていました。これまで、しいたけの成長を見守り、観察をしてきて、しいたけができる過程がこの子どもの中でつながったのではないかと思います。それで喜びも倍増したのでしょう。2年生ならではの思いのこもったあいさつでした。

【これまでの体験が結ばれた貴重な時間でしたね】

今日は、お忙しい中、子どもたちのためにお時間を作ってくださりありがとうございました。わくわく学習(ウッジョブ諸塚)でしいたけについて学習している1・2年生には、とてもよい学びがあったと思います。また、3~6年生も林業という面から、植え付けから25年もかけて育てられた木を使うことや、乾燥の方法など今までに学習してきたことが応用できるような内容もあったと思います。毎年行うこま打ち体験ですが、林業のことを学習した子どもたちにとっては、今日のこま打ち体験で林業に対する子どもたちのモチベーションがまた上がったと思います。本当にありがとうございました。

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

〒883-1301

〒883-1301