学校の様子

本日は卒業式です

本日は、尾向小学校第117回の卒業式です。

あいにくの雨模様ですが、2名の卒業生をあたたかく送り出したいと思います。

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!

写真は、先週木曜日の桜と最後の卒業式練習の様子です。

卒業式の練習(在校生)と桜

3月25日の卒業式が目前に迫りました。

卒業式の中で披露する「別れの言葉」の呼びかけの練習をしています。それぞれの子どもたちの思いがこもった言葉ですので、本番まで卒業生と在校生はお互いに知らない状態で式に臨みます。

写真は、19日朝の在校生練習の様子です。大きな声ではっきりと話す練習をしています。思いが卒業生に伝わるよう何度も練習を繰り返しています。

5枚目からの写真は、正門近くの桜の様子です(昨日の朝)。満開が近付いてきました!

牛乳パック飛行機を飛ばしました(3年生)

3年生が理科で飛行機を作って飛ばしました。「おもちゃランド」という最後の単元で、これまで学習したことを生かして遊ぶ学習です。今年は、ゴムの力を使った飛行機を飛ばすことにしました。

インターネットにある情報を参考に、牛乳パックを使って飛行機を作りました。割り箸にゴムを3本つなげたものを結んで発射台を作ります。

はじめは運動場でやってみましたが、風が強く断念。体育館に移動して飛ばしたところ、最大で20mくらい飛んで驚きました。途中、主翼や尾翼を調整したり飛び上がる高さを工夫したりして飛ばしていました。

工夫する楽しさを味わうことができたようです。

「子供と一緒に楽しく遊べる手作りおもちゃ」のページを参考にさせていただきました。ありがとうございました。

鼓笛の練習(引継ぎ)

令和6年秋の運動会に向けて、本校の特色の一つである鼓笛の練習が始まっています。

新年度になると担当する楽器が変わるため、今は前の担当者が新しい担当者へ教える機会をつくっています。

卒業する6年生も、次の担当者への指導を熱心に行っています。(昨年度披露した1曲は次年度も演奏し、新曲を1曲追加します。校歌は毎年演奏します。)

運動会で立派な演奏を披露するために、伝統が引き継がれています。

最後のクラブ活動(調理)

本校のクラブ活動には3年生以上が参加しています。

本年度の最後となった3月14日のクラブ活動では、フルーツポンチをつくりました。

みんなで力を合わせて材料を切ったり白玉をまるめたり盛り付けたりしました。

最後のクラブ活動にふさわしい楽しい活動ができました。

本年度も、本日を入れて6日を残すのみとなりました(26日の修了式まで)。

春はもうすぐ?(桜)

先週末、学校近くの堤防に桜が咲いているのに気付きました。なぜか1本だけきれいに咲いていました(1・2枚目の写真)。葉と花が一緒に出ていないのでソメイヨシノだと思われます。3分くらいは咲いていました。

3枚目の写真は、3月11日(月)の学校近く(坂道)の桜の様子です。少しだけ咲き始めています。25日の卒業式に満開になるといいなあと思っています。

今朝(3月15日)の外気温はマイナス1℃でした。まだまだ寒さは続きそうです。

卒業式予行練習

3月13日(水)に、卒業式の予行練習を行いました。

子どもたちは、これまでの練習に比べてさらに緊張した様子でしたが、真剣な表情で参加することができました。

卒業生退場の場面では、今回も涙ぐむ子が何人かいました。本当に愛されている6年生だなあと思います。

今日から卒業式まで、6年生が登校するのはわずか7日です。一日一日を大切に過ごし、思い出いっぱい希望いっぱいの卒業式を迎えて欲しいと思います。

みんな大好き!~揚げパン~

3月8日(金)の給食は揚げパンでした。

フルーツサンド並ぶ給食の大人気メニューです。朝から「今日は揚げパン」と話している子どもたちもたくさんいました。

たくさんついたきな粉を味わいながらかぶりついていましたよ。

東日本大震災から13年(黙祷)

東日本大震災から、昨日で13年の月日がたちました。大きな被害に加え、13年たった今でも苦しんでいる方がたくさんいらっしゃることに胸が痛みます。

13年前の今日、私(校長)は、都市部の学校に勤務していました。卒業式の練習を終えて職員室に戻ったとき、大地震の知らせを聞いてテレビをつけました。そこには、海岸近くにあるらしい道路が映り、大量の海水が流れ込んでいました。現実に起きていることなのか信じられないほどの衝撃を受けました。宮崎県沿岸部にも津波警報が出され、学校近くの川を見に行っている子はいないか巡回したことを覚えています。

その後の熊本地震や本年元日に発生した能登半島地震など、大きな地震災害が続いています。被災地の皆様に思いをはせると共に、もしもに備えた心構えを怠らないように気を引き締めたいと思います。

昨日の午後、校内放送を使って全校一斉に黙祷を行いました。

卒業式の練習開始

3月25日の卒業式に向けての練習が始まっています。本年度の卒業生は2名です。

まだ寒さの残る体育館で、式の流れや別れの言葉、歌の練習をしています。3月8日の練習では、6年生が卒業してしまうことを実感した1年生が涙を流してしまう場面もありました。みんなから愛されている6年生を万全の態勢で送り出したいと思います。

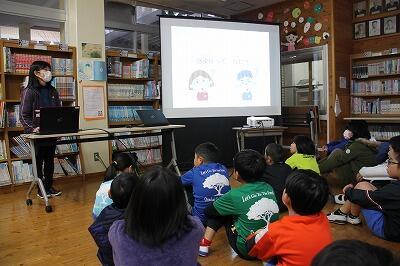

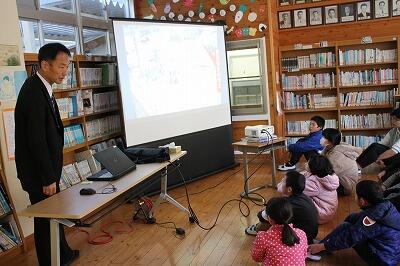

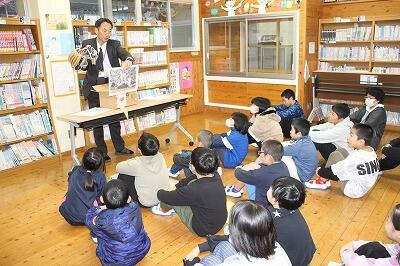

全校集会(学校の歴史)

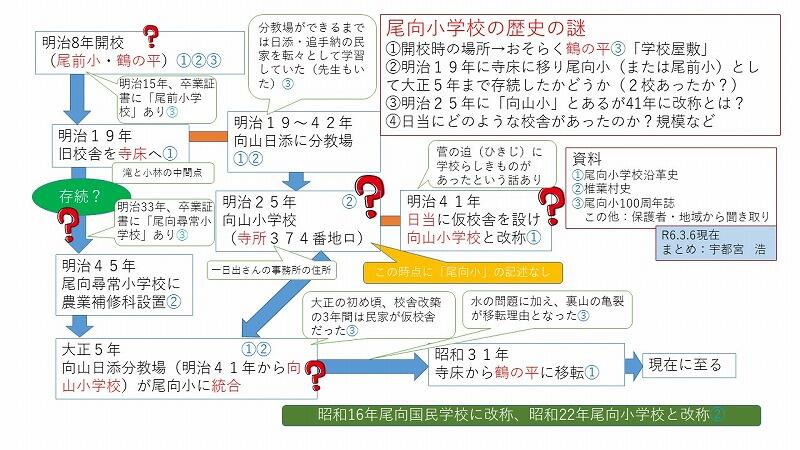

昨日の全校集会では、校長が調べてきた尾向小の歴史について紹介しました。

本校の歴史を記した沿革史には、「明治8年 尾向小学校開校」に続いて「明治19年 寺床に校舎を移す」と書いてあります。寺床(現在の森の遊園地)が学校創立の地と広く知られているのですが、どうも違うようです。いろいろな人に尋ねたところ、現在の学校近くの空き地が学校創立の地ではないかと推測しているところです。

全校集会では、学校創立の地の他に、日添地区にあった分教場のことや日当地区にあったらしい向山小学校のこと、森の遊園地にあった学校が現在の場所に移ったことなどをスライドを使って説明しました。子どもたちは、興味深く話を聞いてくれました。創立100周年記念誌にあった昔の写真(そのうち3枚を下に掲載)にも興味津々でした。

自分たちの学校の歴史を知ることで、さらに学校が好きになってくれるといいなあと思っています。

校長がまとめた尾向小の歴史と謎を写真の下に掲載しました。興味のある方はご覧ください。

第3回学校運営協議会

昨日、第3回となる学校運営協議会を実施しました。

本年度の学校の取組や学校評価アンケートの説明を行い、ご意見をいただきました。また、来年度の学校の計画(学校経営方針や教育課程等)についての承認をいただきました。

各種行事等との関係で授業時数の確保が課題となっていますが、前向きなご意見をいただきとてもありがたかったです。会議終了後には授業を参観していただきました。

参加していただいた皆様、ありがとうございました。

お別れ集会・お別れ遠足 その3

今日はお別れ遠足の様子を紹介します。尾前一日出さんの事務所をお借りして、昼食と宝探しを楽しみました。

(学校から森の遊園地・尾前一日出さんの事務所までは徒歩で約30分の道のりです。山道なのでけっこう疲れます。)

卒業する6年生にとっても在校生にとっても、心に残る一日となりました。

お別れ集会・お別れ遠足 その2

今日は校舎を使った全校かくれんぼと体育館でのゲーム(なんでもバスケットやボール遊び)の様子を紹介します。

5年生が中心となって進めてくれました。みんな、汗びっしょりになるほど楽しく遊びました。

遠足については明日紹介します。

お別れ集会・お別れ遠足 その1

3月1日、お別れ集会とお別れ遠足を実施しました。

はじめにお別れ集会を行いました。各学級から6年生に向けた発表をしました。6年生2人のよさを替え歌にして歌ったり劇にしたり6年生とゲームで対決したりと、6年生への愛情あふれる発表ばかりでした。6年生が下級生に愛されているのだなと再認識しました。6年生の最後のあいさつも素晴らしかったです。

次に校舎を使った全校かくれんぼ、体育館でのゲームをしました。今回は、もうすぐ最上級生になる5年生5人が企画・運営をしました。元気いっぱい・笑顔いっぱいの時間を過ごすことができました。

その後、森の遊園地(学校跡地)に向けて出発しました。予定では、森の遊園地で楽しく遊ぶ予定でしたが、昨日の雨で入ることができませんでした。そこで、いつもお世話になっている尾前一日出さんの事務所(森の遊園地のすぐ下)をお借りして昼食と宝探しをしました。友達と楽しくお弁当を食べたり、恒例の宝探しを思い切り楽しむことができました。

予定とは少し違うお別れ遠足でしたが、6年生や友達、先生方と楽しく過ごすことができました。

今日はお別れ集会の様子を紹介します。

玄関にある大型モニター

学校の玄関には大型モニターが設置されています。もともとは、屋上に設置された太陽光パネルの稼働状況を表示するためのものでした。

しばらく使われていませんでしたが、本年度から子どもたちの活動の様子を紹介するために使っています。遠足、焼畑体験学習、学習発表会などの行事の様子、運動会のダンスや鼓笛の動画(音なし)などです。写真はスライドショーにして繰り返し表示させています。子どもたちはもちろんですが、学校にいらっしゃった方や保護者の皆様も熱心にご覧になっています。

現在は、もうすぐ卒業する6年生2人が1・2年生だった頃のかわいらしい写真を紹介しています。

※ 本日はお別れ遠足です。寺床にある学校跡(森の遊園地)に行く予定です。昨日降った雨のため、遊具で遊ぶことはできないかもしれませんが、道中(山道)と現地で食べるお弁当、そして恒例の宝探しを楽しみにして行ってきます!

中学生とのオンライン交流(6年生)

2月28日、椎葉村内5校の6年生と椎葉中学校の1年生がオンラインで交流しました。

4月に中学校へ入学する6年生の不安を解消し、中学校生活への希望をもたせるという目的で今年初めて実施しました。

学習や部活動、寮生活についてなどの質問に丁寧に答えてくれたので、小学生は安心したようです。

ソーラーカー(6年生)

6年生が理科の学習「発電と電気の利用」でソーラーカーを走らせました。

光電池(ソーラーパネル)の学習は、かつては4年生の内容でしたが今は6年生に移行しています。

日光が少し弱かったのですが、光電池の向きを確かめながら走らせることができました。

この学習では、手回し発電機を使った発電やプログラミングなどを学びます。

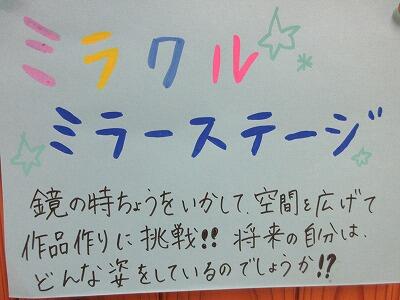

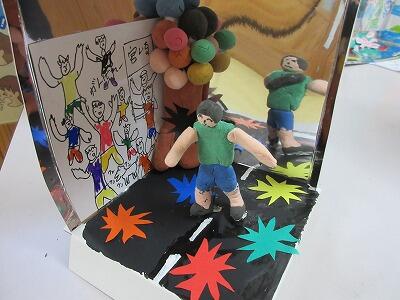

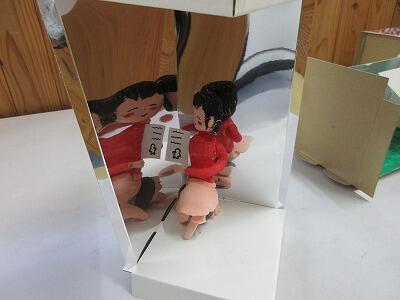

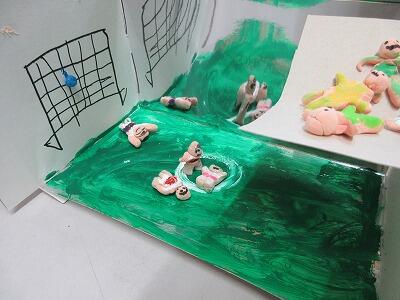

図工作品(5・6年生)

5・6年生が図工で作品をつくりました。「ミラクルミラーステージ」という学習で、鏡を利用して広がりを表現した作品です。自分の将来の姿をイメージしたそうです。(写真では、鏡のよさを生かした姿をじゅうぶんに記録できていません。すみません。)

ちなみに、将来の姿としてイメージしたのは、「寿司屋」「飼育員」「サッカー選手」「漁師」「保育士」「駅伝選手」「調理師」とのことです。どの作品に当てはまるか考えてみてください。

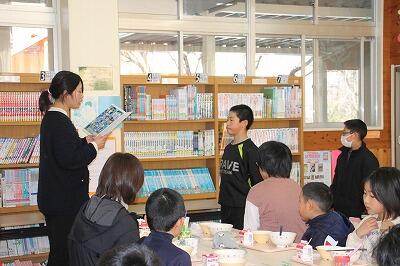

本年度最後の参観日・家庭教育学級閉級式・親子給食(5・6年生)

2月22日は、本年度最後の参観日でした。成長した子どもたちの様子を見ていただくことができたと思います。

1校時に家庭教育学級の閉級式を行いました。これまでの活動を振り返ったりPTA文集の製本をしたりしました。役員の皆様、一年間ありがとうございました。焼畑体験学習の収穫祭は家庭教育学級に支えられています。

2~4校時には各学級の参観授業や学級懇談を行いました(今回は全ての学級で複式指導の様子を見ていただきました)。保護者の皆様に、この一年間の子どもたちの成長や今後の目標などについて見たり考えたりしていただきました。給食時間には、5・6年生の親子給食を行いました。6年生にとっては最後の親子給食でした。家族で楽しく過ごすことができたようです。

全員で給食を(久しぶりに全員登校!)

感染症などの影響で、欠席者のいる日が続いていました。

昨日(2/21)久しぶりに全員が揃い、とても嬉しい日になりました。全員が揃うのは何と1月30日以来です。

3学期に始めた全員揃っての給食も、しばらくは休止して各教室で食べていました。昨日は久しぶりに全員でおいしい給食を味わうことができました。会場に子どもたちと先生方の笑顔があふれていました。

3学期に登校する日は残り20日ほどです。一日一日を大切に過ごして欲しいと思います。

本日は、本年度最後の参観日です。家庭教育学級の閉級式も行います。5・6年生の親子給食もあります。

保育所生との交流活動(1・2年生)

昨日、隣接する尾向保育所生(年中・年長さん)との交流活動を行いました。

保育所生を体育館に招待し、福笑いやすごろく、カルタ、凧あげなど多種多様な遊びを準備して交流しました。はじめは緊張感につつまれた様子でしたが、次第に慣れてきたようであちこちから楽しそうな笑い声が聞こえました。

小学生にとっては、自分たちより小さな子どもたちに優しく接するというとてもよい勉強ができたと思います。

尾向保育所の皆さん、ありがとうございました。

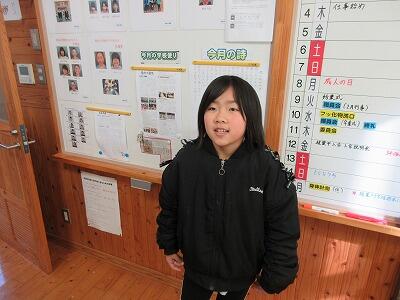

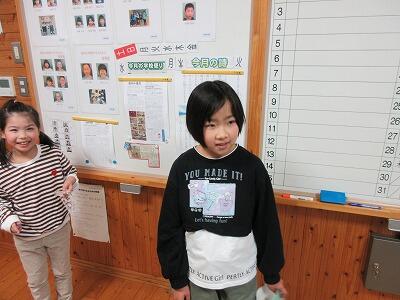

今月の詩(難しいけれど・・・)

2月の詩は三好達治さんの「こんこんこな雪ふる朝に」です。1月の詩「雨ニモマケズ」に続いて、かなり長い詩なので覚えるのはたいへんです。

なかなか合格者が出ませんでしたが、先週から少しずつ合格者が出て、昨日(2/19)までに7名が合格しました。「やればできる」を体感することができたと思います。まだ合格していない子どもたちも、月末までにはきっと合格することでしょう!(写真は合格した順に並べています。最後の写真は、登校したときに掲示板を見ながらみんなで読んでいるところです)

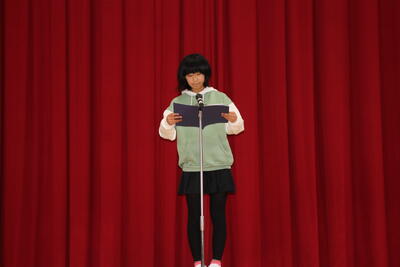

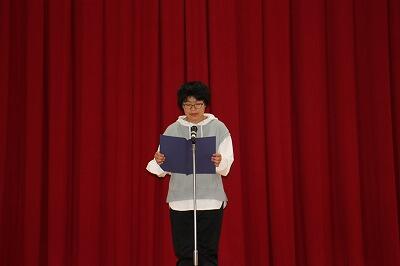

子どもの声を聞く会

2月18日(日)、椎葉村開発センターにおいて「椎葉村生涯学習フェスティバル」が行われました。

その中の「子どもの声を聞く会」で、6年生児童が作文を発表しました。「自慢の尾向とこれからのわたし」という題名で、尾向小の焼畑体験学習や森の遊園地での活動、自分の将来の夢について話しました。

少し緊張した様子でしたが、堂々と発表する姿はとても立派でした。尾向小のよさをあらためて広く知らせることもできて素晴らしかったです。

3枚目の写真は、事前に校長室で練習したときの様子です。

宮崎市の小学校との「きずな交流」(5・6年生)

2月15日、宮崎大学教育学部附属小学校との「きずな交流」を行いました。

都市部と山間地の子どもたちが交流することによって、相手の地域について知り、自分の地域のよさを見つめ直すために行っています。

附属小学校の6年生3学級と、椎葉村内の5・6年生がオンラインで交流しました。

尾向小学校の6年生は、椎葉村学で学んだ複合型農林業と神楽について発表をしました。附属小学校の子どもたちは、宮崎市内の観光地などを教えてくれました。積極的に質問もしました。

より広い世界の存在に思いをはせる、とてもよい機会だったと思います。

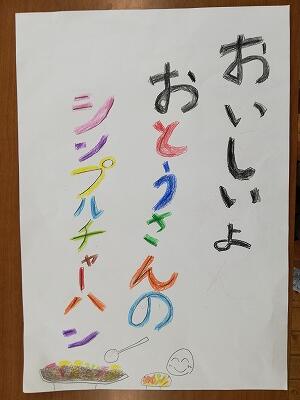

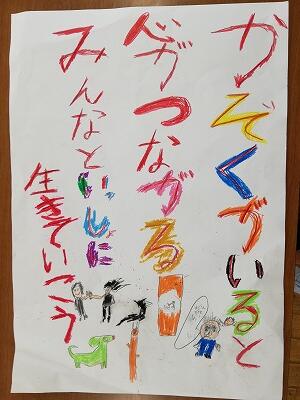

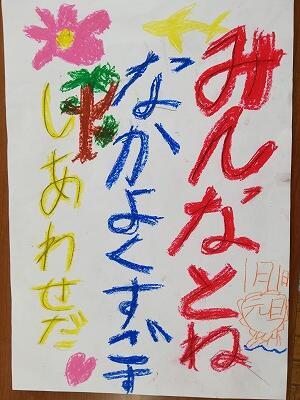

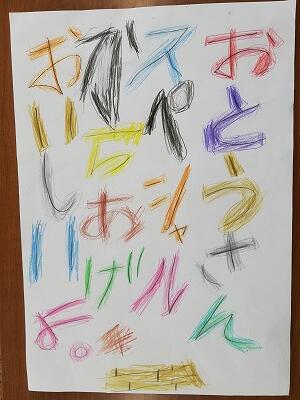

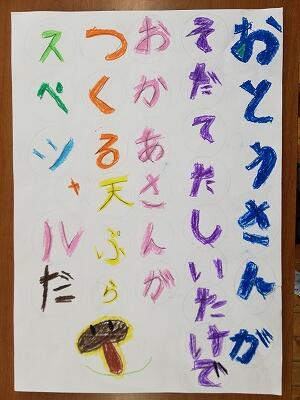

家族へのメッセージ(1・2年生)

1・2年生が学習発表会で発表した「家族へのメッセージ」を紹介します。

子どもたち一人一人の家族への気持ち、ご家族の愛情が伝わってきます。

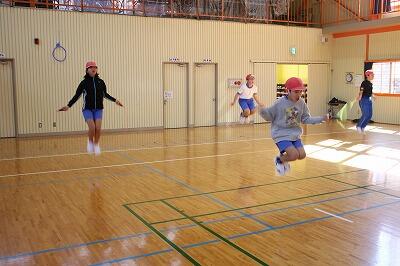

なわとび大会

2月13日、全校体育でなわとび大会を行いました。

はじめに、自分の得意な跳び方・挑戦した跳び方の発表をしました。自分で2種目選んで参加します。前跳びや後ろ跳び、あやとびや交差跳び、二重跳びなど、それぞれの種目に全力で挑戦する姿が素晴らしかったです。

後半は、学級ごとに長縄を披露しました。2分間で何回跳べるかに挑戦し、それぞれの学級が新記録を出しました。個人や集団のがんばりが光ったなわとび大会でした。

新入児童保護者説明会

2月6日(火)、4月に入学する子どもたちと保護者への入学説明会を行いました。

入学予定の3人の子どもたちは、1・2年生の授業を参観したり子どもたちと触れ合ったりする中で、学校への期待が大きくふくらんだようです。新しい仲間が増えるのがとても楽しみです!

学習発表会 その4(番外編)

今年の学習発表会では、保護者による劇の発表もありました。

PTA会長さんが脚本を書き、保護者全家庭の協力を得て楽しい劇を発表してくださいました。

この日に向けて、何日も練習や準備をされていました。子どもたちに喜んで欲しいという熱い気持ちが伝わってきました。タイトルは「尾向に住むオオカミと七匹の子ヤギ」です。子どもたちも職員も大笑いしながら見せていただきました。保護者の皆様、本当にありがとうございました。

学習発表会 その3

今日は、5・6年生の発表を中心に紹介します。

5・6年生は「ぼくたちのスクールライフ」というタイトルで、学習の成果を発表しました。

はじめに、外国語学習で学んだ英語を使った劇「桃太郎」を披露しました。また、椎葉村学で学んだ椎葉村の複合型農業についての発表もしました。農業体験で様々なことを感じたことが分かりました。

発表会の最後に参加者全員で校歌を歌って終わりました。子どもたち一人一人が活躍する素晴らしい学習発表会だったと思います。

次回は番外編として保護者による劇の紹介をする予定です。

学習発表会 その2

今日は3・4年生の発表と群読の様子を紹介します。

3・4年生は「地下からの脱出!」というタイトルで、学習してきた成果を劇の形で発表しました。

椎葉村学で学習した「尾向の方言を使った大きなカブ」、算数や社会などで学習した内容のクイズ、長縄の披露をしました。5人で一生懸命がんばる姿に胸を打たれました。

群読には今年初めて挑戦しました。毎月、詩の暗唱をしてきましたので、その集大成として「雨ニモマケズ」を全員で読みました。朝や給食時間に練習をしてきたおかげで、息ぴったりに読むことができました。大成功でした。

学習発表会 その1

2月4日(日)に学習発表会を行いました。体調不良で数名の子どもたちが参加できなかったことがとても残念でしたが、子どもたちは練習してきた成果を発揮することができて素晴らしい発表会となりました。

今日は、はじめの言葉、作文発表(3名)、1・2年生の発表を紹介します。

1・2年生は、「こころを一つに」というタイトルで、体育や音楽などを組み合わせた内容でした。保護者へのメッセージもあり、心あたたまる発表に感動しました。

作文発表は、宮崎県青少年読書感想文の入選作品と県文集「ともだち」に掲載された作文です。

本日は学習発表会です!

本日は学習発表会を行います。

子どもたちは今日を目標に練習をがんばってきました。会場の準備も少ない人数の子どもたちと職員でがんばりました(下の写真)。

保護者の皆様はもちろん、地域の皆様のご来場をお待ちしております。

午前8時40分開場、午前9時開会予定です。

(午前11時45分終了予定。)

内容については下のプログラムをご覧ください。(クリック・タップしてください)

2月の全校集会(SLIMと感染症の話)※学習発表会プログラムあり

2月の全校集会を行いました。

校長が、小型月着陸実証機SLIM(スリム)の話をしました。SLIMの目的や大きさ、共に活動しているSORA-Q(小型ロボット)などの話を、子どもたちは熱心に聞いていました。SORA-Qの動画には歓声が上がりました。

(話したいことが多くて、つい長くなってしまいました。)

宇宙や科学・技術に目を向ける機会になってくれるといいなあと思っています。

その後、感染症についての話が養護教諭からありました。学習発表会まであと2日、みんなが元気に活躍する姿が楽しみです。

学習発表会は、2月4日(日)午前9時開始予定です。

R5 学習発表会プログラムHP用.pdf←学習発表会プログラムはこちら(クリック・タップ)

梅の花 発見!(朝のボランティアも)

朝の立番から学校へ戻るときに梅の花が咲いていることに気付きました。

まだまだ寒い日が続きますが、着々と春が近付いているようです。

(雨の影響で昨日からは少しあたたかい朝となっています。)

学校に戻ると、4・5年生の3人がボランティアで玄関の掃除をしていました。いつも変わらない素晴らしい光景です。

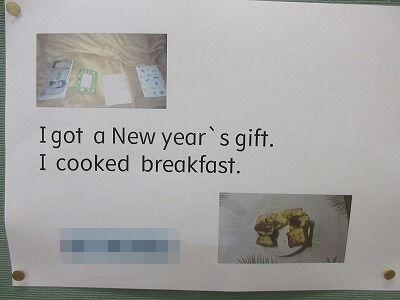

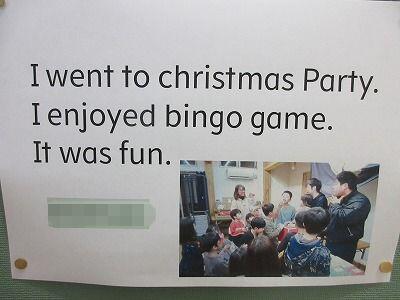

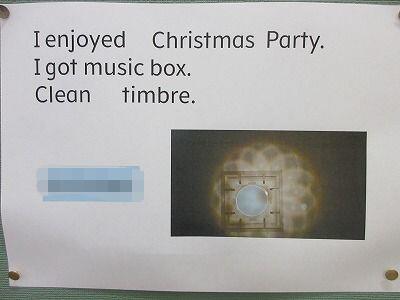

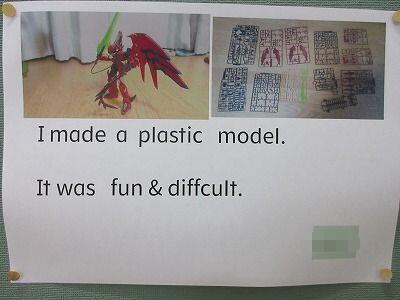

外国語学習の成果(5・6年生)

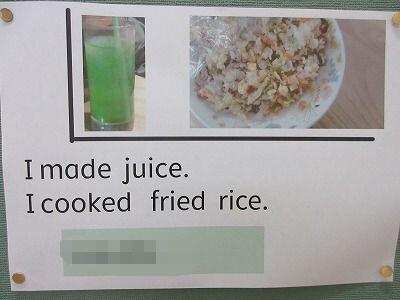

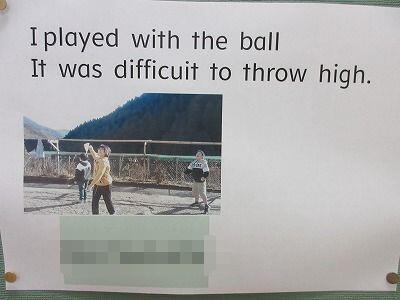

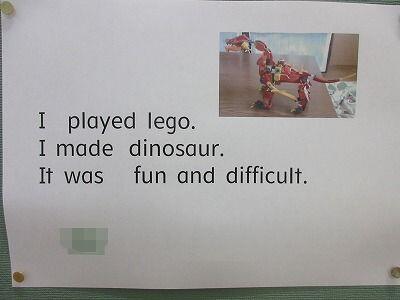

5・6年生の子どもたちが、冬休みの思い出を英語で表現しました。

授業で扱った過去形を使い、楽しかった出来事を文章と写真で表しています。喜びが伝わってきます。

なわとび練習

今朝の外気温はマイナス2℃でした。昨日(マイナス5℃)よりはほんの少しだけあたたかく感じました。

朝の「からだ」の時間になわとび練習をしました。

はじめに、2人1組で技の確認をしました。いろいろな技に挑戦し、できたかどうかを相手に確認してもらいます。あや跳びや交差跳び、二重跳びなどに進んで挑戦していました。

次に学級ごとに長縄の練習をしました。2分間で何回跳べるかに挑戦しています。少しでも記録を伸ばそうと声を掛け合う姿が見られました。寒さに負けずにがんばっています!

群読の練習(学習発表会に向けて)

2月4日(日)に学習発表会を行います。

各学年部の発表などに加えて、今年は群読を行います。群読は、みんなで声を合わせて詩を読むことです。子どもたちは毎月、詩の暗唱をしてきました。その中から、一番難しい「雨ニモマケズ(宮澤賢治)」を群読します。

学年ごとに読むところや全員で読むところ、一人で読むところなどがあります。朝の時間をつかって練習していますがなかなか難しいです。20人の気持ちと声を一つにして、来場された皆さんの心に響く群読にしたいと思います。お楽しみに!

楽しい雪遊びのあとは・・・

1月24日、楽しく雪で遊んだあとの運動場は水びたしになりました(1枚目の写真)。昼休みの遊びも放課後の少年団(ソフトボール)の活動もできない状態が昨日でした。

2~4枚目の写真は、翌日(1月25日)の朝の道路状況です。毎朝校長が立っている不土野郵便局前です。とけた雪が道路に残り、凍結してアイスバーン状態になっています。長靴で氷の上に乗ってみましたが、試すだけでもこけそうになりました。郵便局の奥から下りてくる向山(むかいやま)の皆さんは、かなりスピードを落として運転されていました。向山地区(追手納・日当・日添)の道路は、さらに厳しい状況だったそうです。消防団の皆様が、雪をどけたり氷をとかしたりしてくださったそうです。

「雪は次の日がたいへん」、当地区に暮らす皆さんの共通認識です。

雪に大喜び!

1月23日(火)から降り始めた雪は、24日の朝まで降り続きました。

(24日)朝起きると、5~10cmも積もっており一面の銀世界となりました。

子どもたちは全員が元気に登校し、降り積もった雪に大喜びでした。登校してすぐに(玄関前で)雪合戦が始まりました。また、朝の時間を使って全校児童で遊びました(運動場も一面の雪景色)。雪合戦をしたり雪山を作ったりと、思い思いに雪を楽しみました。暑くなって上着を脱ぐ子もいたほどでした。年に数回は雪の降る尾向地区ですが、子どもたちにとっては楽しみばかりの雪のようです。

私たち大人は、雪のあとの路面凍結が怖いです。(当然ですが、学校職員の車はスタッドレスタイヤに履き替えています。また、地元の方の車は多くが四輪駆動車です。)

昨日の学校付近の最低気温はマイナス5℃でした。今週は氷点下の日が続きます。

給食感謝集会

1月24日から30日は、全国で給食感謝週間となっています。

その一環として、給食感謝週間を行いました。日頃の感謝の気持ちを給食調理の先生方に伝えるためです。本校では、2名の先生が本校と不土野小学校の約50食をつくってくださっています。

はじめに、YOASOBIの「アイドル」に合わせてつくった替え歌をみんなで歌いました。歌詞は保健給食委員会の子どもたちが考えました。(写真の下に全文を掲載します。なかなか秀逸な歌詞です。ぜひご覧ください。)

次に代表児童によるお礼の言葉、最後に調理の先生方からのメッセージをいただきました。

本校の給食は本当においしく、ありがたさを日々感じております。この感謝集会をきっかけに、子どもたちも感謝の気持ちをもって給食を味わってくれると思います。

ちなみに、本校の完全給食が始まったのは昭和44年1月です。

「給食のアイドル」

究極なご飯であらす学校 ご飯の食材はミステリアス

おいしいとこさえご飯のエリア 完璧でおいしい給食

天才的な給食だ 今日の給食は カレーライス

たくさん食べるよ おいしいな

○○先生 ○○先生 おいしい給食を ありがとう

○○先生と ○○先生は 料理上手でやさしい 先生だ

なんでもおいしい どれでもおいしい 世界で一番 おいしい 給食だ

野菜を好きになること なんて私できなーくてさ

でもね おいーしすぎてヤバい そんな給食にまた一人落ちる また好きにさせる

誰もが目を 奪われていく それは完璧で究極の給食 金輪際現れない

一番おいしいのはすべて

あーあ そのメニューで おいしさで 誰も彼も虜にしていく

○○先生 ○○先生 いつも本当にありがとう

大谷選手からのグローブ到着!

アメリカ大リーグで大活躍中の大谷翔平選手から、グローブが届きました。

1月22日の朝の時間に子どもたちに紹介しました。段ボール箱からグローブを出すと、子どもたちから歓声が上がりました。楽しみにしていた子どもたちが多かったようです。

6年生の児童と校長で簡単なキャッチボールをして見せましたが、子どもたちは早く使いたくてたまらない様子でした。

大谷選手の願い「このグローブが、私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。」を実現させるために、子どもたちに使わせたいと思います。

大谷翔平選手、本当にありがとうございました。

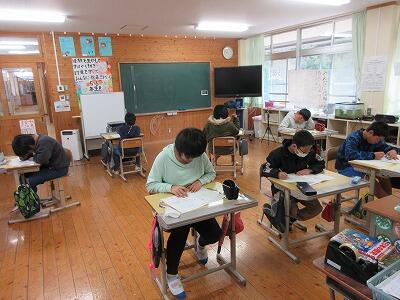

CRT(学習したことを確かめるテスト)実施

1月17・18日の2日間、この一年間の学習の成果を確かめるテスト(CRT)を行いました。国語と算数の2教科です。このテストを一つの目標として日頃の学習をがんばってきました。

子どもたちは真剣な表情でテストに向き合いました。問題が冊子になっており、内容も思考力を試すものが多くなかなか難しいのですが、あきらめずに挑戦する姿が見られました。

2月中に結果が戻ってくるので、不十分だった箇所を復習させ、しっかりと力を付けさせたいと思っています。

年1回のお楽しみ「フルーツサンド」

1月16日(火)の給食はフルーツサンドとウインナーのチリソース煮でした。

フルーツサンドは、子どもたちが特に楽しみにしている年に1回のメニューです。私も昨年、その見た目と味に衝撃を受けました。

子どもたちは朝からそわそわして、給食の話をしていました。ほとんどの子が「一番好きな給食のメニュー」と言うほどの人気です。(自分たちでフルーツやクリームをはさむのではなく、写真のように完成した状態で提供されます。給食調理員の皆さんの苦労がしのばれます。ありがとうございます。)

チリソース煮も、味がしっかりとしていてとてもおいしかったです。心に残る献立の給食となりました。

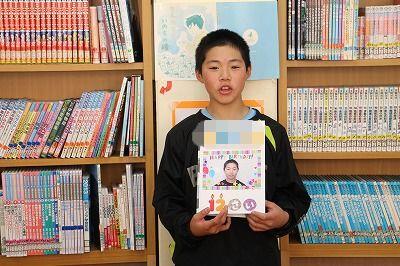

(本年度最後の)ハッピー誕生会

1月15日(月)に、1月のハッピー誕生会を行いました。2・3月に誕生日を迎える子がいないので、今回が本年度最後のハッピー誕生会となりました。1月生まれは6年生の児童です。

1月から、給食を全校児童で一緒に食べています。今回のハッピー誕生会は、給食中に行いました。

今回も、おうちの方からのメッセージに胸が熱くなりました。保護者に大切に育てられている本校の子どもたちは本当に幸せだと思います。友達からのメッセージや本人の決意もとてもよかったです。

元気に「もぐらうち」

毎年1月14日には、椎葉村内の各地区で「もぐらうち」が行われます。

子どもたちが地区内の家々をまわり、五穀豊穣を祈願する「もぐらうち」を行い、お礼にお菓子やお餅などをもらう行事です。子どもたちはこの日を楽しみにしています。

校長住宅にもかわいい「もぐらうち」が来てくれました。校長住宅のある尾前上(おまえかみ)地区は、小学生が1人と保育所生がまわってきてくれました(写真)。

小学生がリードして、木の棒で地面をたたきながら歌を歌います。

元気な子どもたちのおかげで、今年もよい年になりそうです。

もぐらうちの歌は、同じ尾向地区でも微妙に違います。昨年の5・6年生に聞いてまとめたものがありますので下のリンクをご覧ください。

平成6年に発行された椎葉村史(p.970)には、追手納(おてのう)地区のもぐらうちの歌が掲載されていますので紹介します。

「今年(こんねん)正月、14日のモグラ打ち、モグラ打って祝いましょう。祝いの国から三百軒のクラを建て、モチ出すか、銭出すか、出さんならネズム(つねる)ぞ、モチやヨゴう(形が悪い)でも、太かと、ゼニはコモう(小さい)キラキラゼニ、モチ出すか、ゼニ出すか、出さんならネズムぞ」

その椎葉村史には、「話者のK氏によれば、長崎からの移住者による歌詞が広まったのだという」と書かれており、歴史のおもしろさを垣間見ることができます。

また、向山日添(むかいやまひぞえ)の歌も載っています。「14日のモグラ打ち、今夜のトリは寝せんぞ、ヒエもアワも食わせんどヒヨドリ、アットリ、トラ ホーホー」

日添と追手納は地理的に近いのですが、かなり違うのがおもしろいです。

ALTの先生と楽しく交流(1・2年生)

1月12日(金)、ALTのアーロン先生が1・2年生の生活科の授業に入ってくださいました。

初めてアーロン先生と触れ合う子どもたちは、朝から楽しみで仕方がない様子でした。授業では、アーロン先生のふるさとであるオーストラリアの風景や食べ物、スポーツなどを分かりやすく教えてもらいました。

オーストラリア独自のスポーツ「オーストラリアンフットボール」の説明では、実際にボールを触らせてもらって大喜びでした。

いつもは3年生以上の外国語・外国語活動の授業に来てくださっているアーロン先生ですが、1・2年生の子どもたちは「また来て欲しい」と口々に話していました。

保護者と職員でステージ作り

1月11日(木)の午後6時から、体育館のステージ作りをしました。2月4日に予定している学習発表会や3月25日の卒業式で使うステージです。

多くの保護者の皆様においでいただき、土台から作り始めました。金属製の資材を組み合わせて土台を作り、その上に木製のパネルを置いていきます。土台の組み合わせは保護者の皆様の経験に頼るところが大きく、重い木製パネルの設置もかなりの重労働です。

木製パネルの上にカーペットを敷き、ピンやテープで留めて完成です。みんなの力を合わせて30分ほどで立派なステージができあがりました。このステージで子どもたちが大活躍する姿が目に浮かぶようでした。

協力していただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

(作業に夢中で、かんじんの土台作りの写真が撮れませんでした。すみません。~昨年も同様でした~)

火山と地震について発表しました(6年生2学期)

少し前ですが、2学期の終わりに6年生が理科の発表をしました。

「大地のつくりと変化」という学習で、火山と地震について自分で調べてスライドにまとめました。

自然現象の原因や被害、対処法などを詳しくまとめ、より分かりやすくなるように練習を重ねました。

当日は5年生を対象に発表をしました。6年生の堂々とした姿に尊敬の目を向ける5年生でした。

今月の詩(初日に合格者が!)

昨年度から、今月の詩を決めて子どもたちが暗唱しています。登校時や教室での朝のあいさつの後に練習し、覚えたら校長室でテストを受けます。子どもたちはとても意欲的に取り組んできました。

1月の詩は「雨ニモマケズ」(宮澤賢治)にしました。昨年度は3月の詩に選んだのですが、今年度は2月の学習発表会で群読をすることになったので1月に練習することになりました。

始業の日の朝、掲示してある詩を見た子どもたちは、口々に練習を始めました。昨年度かなり練習したので、すらすらと言える子もいました。

合格者が出るのは数日後だろうと思っていたのですが、何と初日に3人が合格しました。子どもたちの意欲と記憶力に心から驚きました。合格したのは、2年生と4年生と6年生です。素晴らしい!

令和5年度

焼畑体験学習の写真を約10ページにまとめました。ぜひご覧ください。(下をクリック・タップ)

〒883-1603

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字不土野383

北緯32度29分 東経131度4分

標高 約540m

電話番号

0982-67-5014

FAX

0982-67-5014

本Webページの著作権は、尾向小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

(関係者のみ)

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

56年 焼畑パンフレット!原稿.docx

4

|

2023/09/28 |

|

|

尾向小焼畑紹介.ppt

4

|

2023/09/28 |

|