7月11日(水)、山田支部建設業協会会長の石原文雄様他3名の方が、ボランティアで校庭の大木を2本切り倒してくださいました。暑い中早朝より1日がかりの作業で、大変ご苦労をいただきました。ありがとうございました。

1本は、校庭の隅ではありますが、枯れており、台風などの強風で倒木が予想されていました。実際に、先日の台風では大きな枝が落ち、自転車置き場の屋根にも落ちていたほどです。また、近所の方にも迷惑をおかけしていた大きなニレの木も切り倒していただきました。

おかげさまで、倒木による危険が回避され、生徒は安心して通学ができ、運動場でのびのびと活動できます。ありがとうございました。

本校は各学年とも2クラスの編制なので、より学級としてのまとまりが問われます。あらかじめ、学級や学年で応援団長、副団長、リーダーは決定されていました。この日は、各学級の代表者がステージで、くじを引き、団の色を決定しました。保健体育委員会や生徒会総務委員会が準備をしてくれましたが、くじにも工夫がされており、盛り上がりました。準備や会の進行、ご苦労様でした。

団編制の後は、一般走や特選種目のコース決定もしました。今年の体育大会のスローガンは、「獅子奮迅~闘志を胸に 奮い立て~」です。最高の体育大会になるように、これからの準備や練習を頑張っていきましょう。

7月5日(木)、3年生で高校説明会を実施しました。この日は、学校近くの山田総合センターをお借りして、快適な環境の中での説明会になりました。

今回、説明会に来ていただいた高校は都城市内を中心とした12校。あらかじめ、生徒は高校側に質問事項を送っており、高校の先生方もその質問に沿った説明をしていただきました。生徒も受け身にならず、主体的に説明会に臨んでいたようです。また、説明を聞きながらメモもとっており、真剣な姿勢が伺えました。高校への理解が深まり、進路を選択する上で大変参考になりました。

高校によっては、校長先生自ら説明に来てくださった学校もありました。どの高校の先生にも、本校の3年生のため、熱心に説明していただき、ありがとうございました。

7月5日(木)、都城市社会福祉協議会、点字図書館音訳ボランティア、山田中学校学校支援ボランティアの方を講師としてお招きし、1年生が福祉体験学習に取り組みました。福祉について理解を深めるとともに、地域へ貢献していこうとする態度を養うことが目的です。この日は多くの方が来校し、ご指導いただきました。ありがとうございました。

アイマスクをした生徒と補助役の生徒がペアを組み、階段や段差のあるところを移動したり、目の不自由な人へ映像がイメージできるような音読による説明をしたりして視覚障害者への支援の仕方について学びました。高齢者の疑似体験としては、ベストや手足の関節にサポーターを取り付け体の不自由さを体験したり、ゴーグルをして白内障を体験したり、耳栓をして耳が遠くなることを体験し、高齢者への理解を深めました。また、車イスも2,3名のグループで校内を移動し、どんなところに気を付けて車イスを押したら良いのか学びました。

体験学習を通して、相手を思いやる心、コミュニケーションの大切さを生徒は学んだようです。

7月4日(水)、5日(木)に2年生が、職場体験学習に取り組みました。各事業所で実際に働くことを通して、勤労の尊さや喜び、人間関係の大切さなど多くのことを学び、進路について考える機会とすることを目的としています。

山田地区だけではなく、都城市内の28の事業所に協力をいただき、学習させていただきました。サービス業、医療関係、福祉施設、教育機関等、職種は多岐にわたり、貴重な経験をさせていただきました。2日間の学習を終えて、生徒は「疲れた。」、「楽しかった」と感想は様々でしたが、充実した顔をしており、多くのことを学んできたようです。これから、2日間の体験をまとめていくことになります。

お忙しい中、本校の生徒を受け入れていただき、ご指導くださった事業所の方々には感謝申し上げます。ありがとうございました。

6月27日(水)、地震を想定した避難訓練を実施しました。各学級で避難経路を確認したり、身の守り方について考えたりした後、避難しました。また、NPO法人宮崎県防災士ネットワーク都城支部から防災士の方を先生としてお招きし、講話をしていただきました。

校長先生の話にもありましたが、天災は忘れたころにやって来ます。普段からの備えが必要です。また、実際に災害が起こったら、自助・共助・公助が必要で、特に自分の命は自分で守ることが何より大切です。防災士の方からは、過去の歴史を紐解き、南海トラフ地震が起こった場合、山田地域ではどのような被害を受けるのかについて、映像を示しながら具体的に説明していただき、大変勉強になりました。繰り返しになりますが、例えば「学校ではなく自宅にいる時に災害に遭ったらどうするか。」などについて日頃から考えておくことが必要ですね。

最後に、防災のプロが説いた避難三原則。

1:想定にとらわれるな。

2:その状況において最善を尽くせ。

3:率先避難者たれ。

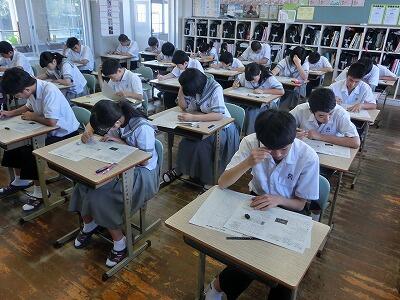

当たり前ですが、どの教室も緊張感が漂っており、生徒は目の前の問題に一生懸命取り組んでいました。中間テストよりも範囲が広く、テスト勉強に苦労した生徒も多いのではないでしょうか。聞くところによると、「テスト範囲が広すぎる。」と文句を言う生徒もいたとかいないとか・・・。高校入試となったらどうするのでしょうか。

ということは、いかに日頃からの学習の積み重ねが大事だということです。授業に集中することはもちろん、家庭でもその日の復習や次の日の予習をしっかりやることが、テストでの好成績につながり、学力向上につながります。山田中学校の課題は学力向上と言ったのは、生徒自身です。毎日の積み重ねをしっかりやっていきましょう。

〇 山田中学校の一員と

しての自覚をもつ。

〇 自分で考えて進んで

行動する。

〇 自分のため、学校全

体のためという意識を

もつ。

〇 人間関係を深める機会とする。

各学級から3名ずつの10の班を編制し、校門付近と県道から学校への入り口付近で、朝7時30分から7時45分まで、登校してくる生徒へあいさつをしています。県道から学校への入り口付近に立つ生徒は、生徒ばかりではなく、目の前を通る車にも大きなあいさつをしています。生徒ばかりではなく、車の中からもあいさつが返ってきて、とてもすがすがしい朝を迎えています。

まだ、この活動は続きます。この活動を通して、気持ちの良いあいさつが広がっていくことを願っています。

6月22日(金)、LINE株式会社より講師の先生をお招きして、スマホ・ケータイ安全教室を開きました。ねらいは、スマートフォンを中心に、インターネット上で起こりうるトラブルの具体的な事例を確認し、それらを未然に防ぐ知識や心構えを学ぶことです。

「自分がされたら、どれが嫌だろう?」、「どんなトラブルが起きる可能性があるだろう?」、「写真をネット上に公開するには、どんなことに気を付けたらいいだろう?」等について考える時間や発表する時間もあり、生徒は熱心に話を聞いていました。「文字だけで伝えると感情が伝わりにくいので、誤解が生じやすい。」、「ネット上のコミュニケーションは、相手の顔が見えにくい。」等、ネットの特性からトラブルが生じます。トラブルを防ぐには技術的なこともありますが、最終的には相手の気持ちや立場を考える、思いやる心だと思います。

ネット上だけではなく、普段の生活においても、思いやりの心をもち、言動に注意してほしいものです。

基本的に、生徒は学級担任と相談しますが、場合によっては学級担任以外の、例えば教科担任や部活動顧問の職員と相談した生徒もいました。生徒には事前にアンケート調査をしており、学習や生活面での不安な点についてチェックをし、これをもとに全生徒を対象に教育相談に臨んでいます。

これからも教育相談を一つのきっかけとして、普段から生徒の様子に目配りをし、相談を通して生徒の健全育成に努めていきたいと思います。| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 1 | 30 1 | 31 | 1 1 |

2 1 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 1 | 8 1 |

9 1 | 10 | 11 | 12 1 | 13 | 14 1 | 15 |

16 1 | 17 | 18 1 | 19 2 | 20 | 21 1 | 22 |

23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 2 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 1 | 5 1 | 6 |