【今月の目標】友達を 大切にしよう(正しい言葉づかい・思いやりの心)

11月29日 創立150周年記念式典ありがとうございました。

学校の様子(令和7年度)

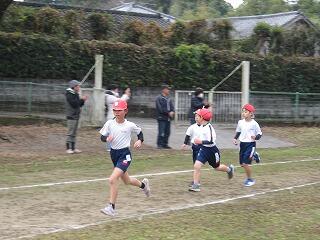

持久走大会(1~5年)

1~5年生は、本日持久走大会を実施しました。①体力を高める、②心を鍛えることを目標に、これまで練習を重ねてきました。今日はたくさんの応援に囲まれながら、それぞれ自分のベストを尽くして走り切りました。

(6年生は12月18日(木)に実施予定です)

保育園との交流

大塚原認定こども園と栗須保育園の年長さんが、交流に訪れてくれました。1年生がこの日のために準備したおもちゃまつりを楽しんだ後、一緒に給食を食べました。たくさんの笑顔が見られて、とても素敵な交流の時間となりました。ありがとうございました。

福祉体験学習25年

福祉体験学習25年生です。

アイマスク体験や車いす体験を通して、貴重な学びを得ることができました。

社会福祉協議会の皆様、民生員の皆様、2日間大変お世話になりました。ありがとうございました。

福祉体験学習1346年

福祉体験学習をしています。今日は16年生、34年生です。

ボッチャゲーム、高齢者体験(体の不自由さ体験、体の動かしにくさ、可動域の制限、見えにくさ、聞こえにくさ等)を通して、貴重な学びを得ることができました。

修学旅行23

無事帰ってきました。

学校の様子

芋苗植え(1・2年)

地域の方々に教えていただきながら、さつま芋の苗を植えました。

読み聞かせ(上学年)

今年度の朝の読み聞かせがスタートしました。

今回は4・5・6年生が、読み聞かせの時間を楽しみました。

読み聞かせボランティアの皆様ありがとうございました。

カニを育てているよ

1年生の教室で、カニを育てています。

家庭科(5年)

5年生が家庭科の学習で、自分たちで沸かしたお湯でお茶を淹れています。

自分たちで淹れたお茶は格別ですね。

校外学習(2年)

2年生が校外学習に出かけます。

今日は、給食食センターを見学します。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 1 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

〒886-0213

宮崎県 小林市 野尻町 三ヶ野山 4136-1

電話番号

0984-44-1121

FAX

0984-44-0156

本Webページの著作権は、栗須小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。