2021年9月の記事一覧

9月30日(木)

メキシカンライス

野菜スープ

れんこんサラダ

牛乳

メキシカンライスとは、メキシコで食べられるお米の料理です。先住民のインディオ料理に、メキシコを占領していたスペインの料理であるパエリアをミックスしてできたと言われています。簡単に言うと、スパイスのきいたトマト系のピラフです。今日はカレー粉を混ぜています。本来は材料を炒めてから炊き込みますが、給食では炊いたご飯に味付けした具を混ぜています。

9月29日(水)

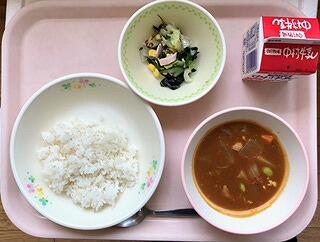

麦ごはん

マーボー豆腐

中華サラダ

牛乳

麻婆豆腐は、中国の四川省で食堂をしていた陳おばさんが考えたというお話があります。陳おばさんはとても心の優しい料理の上手な人でした。貧しい人々にもありあわせの材料で料理を作って食べさせていました。陳おばさんの作る豆腐料理はとてもおいしいと評判になりました。おばさんの顔にはそばかすがありました。中国語でそばかすのことを「麻」と言うため麻おばさんの作った豆腐料理ということで麻婆豆腐と名付けられたそうですよ。

9月28日(火)

麦ごはん

いももち汁

かんぱちのれもんマリネ

牛乳

「マリネ」とは、マリネ液と呼ばれる漬け汁を作り、そこへ食材を漬ける調理や料理法のことをいいます。マリネの語源はフランス語で海を意味する「マリン」からきていて、もともとは塩水に食材を漬けたのが始まりだといわれています。今では、漬け汁がレモン汁や酢、ワインやオリーブオイルなどに変わり、そこへハーブや香辛料も加わって様々な味わいのあるマリネがあります。マリネ液につけることで味が加わるだけでなく、食材が柔らかくなって食べやすくなるものもあります。今日は、宮崎県から提供していただいた、県産の養殖かんぱちをから揚げにし、マリネ液とからめて仕上げました。

9月27日(月)

麦ごはん

牛肉の大和煮

梅肉和え

牛乳

今日の「梅肉和え」は梅干しの実をペーストにした物を使用しました。梅干しが酸っぱい理由は、「クエン酸」という成分がふくまれているからです。クエン酸の特徴は、強い殺菌力です。気温や湿度が高く、食べものが腐りやすい夏には、お弁当やおにぎりに梅干しを入れると、いたみにくくなります。もう1つの特徴は、疲れをとってくれる働きです。疲れのもとになる「乳酸」を分解し、乳酸ができにくくしてくれます。梅干しが苦手な子どもでも食べやすいように材料や調味料を工夫していますので、残さず食べてくれたようです。

9月24日(金)

菜めし

豚汁

ちくわの磯辺揚げ

五ヶ瀬ぶどう

牛乳

「地産地消」という言葉を知っていますか?地産地消とは地域で生産された食べ物をその地域でいただくということです。五ヶ瀬町には美味しい食べ物が沢山ありますが、今日は、五ヶ瀬町から提供のあったブドウを、給食でおいしくいただきました。五ヶ瀬町内のG授業でも小学4年生がブドウの栽培について学習し、販売を行っている様子は、テレビでも放送されていました。今が旬のおいしいぶどうに、子どもたちは大喜びでした。

9月22日(水)

米粉パン

ミートソーススパゲティ

コールスローサラダ

牛乳

コールスローサラダとは、キャベツを千切り、もしくはみじん切りにして作るサラダです。マヨネーズやドレッシングであらかじめ和えて味をなじませてから食べるので、食感は生のサラダよりもしっとりとしているのが特徴です。今日はきゅうりやパプリカなども加えて彩りよく仕上げました。子どもたちの大好きな献立だったので、あっという間に完食でしたよ。

9月21日(火)

萩ごはん

里芋のすり流し汁

さんまおかか煮

即席漬け

お月見デザート

牛乳

月見は中秋の名月(十五夜・旧暦の8月15日)と後の名月(十三夜・旧暦の9月13日)に行われます。江戸時代の後期頃から、月見には月見だんごを供えるようになりました。それ以前には、十五夜にはいもを、十三夜には豆を供えていたことから、十五夜を「芋名月」、十三夜を「豆名月」ともいいます。月見という日本ならではの行事を大切にして、秋の夜空に浮かぶ美しい月を、ゆっくりとした気分で眺めてみてください。今年の十五夜は今日です。

9月17日(金)

高菜ご飯

なめこのみそ汁

がんものふくめ煮

牛乳

今日の高菜ご飯の中には「ちりめん」が入っていました。「ちりめん」とはいわしの赤ちゃんのことで、「ちりめんじゃこ」とか「しらす干し」とも言われます。一般的には生のしらすをゆでた物を「釜揚げしらす」それを干した物を「しらす干し」、さらに乾燥させた物を「ちりめん」と呼んでいます。給食ではいつも宮崎県産の物を使っています。

9月16日(木)

麦ごはん

レタススープ

鶏肉とゴーヤの揚げ煮

牛乳

今日は、ゴーヤを使って揚げ煮を作りました。ゴーヤが苦手・・・という子どもが食べやすいように、わたをしっかり取って、油で揚げて甘辛く味付けしました。苦手な食べ物でも、調理方法や味つけによっては新しい味に出会い、「おいしい!」と感じることがあります。また、味覚も年齢とともに変わっていくので、以前は苦手だったものが、「好き!」に変わることもあります。苦手だから食べられないと決めつけず、まずは一口チャレンジできるといいですね。

9月15日(水)

麦ごはん

筑前煮

わかめとツナの和え物

ももヨーグルト

牛乳

筑前煮は福岡県にある博多の料理で、魚や鶏肉と野菜を炒め煮にしたものです。筑前煮はまたの名を『がめ煮』ともいいます。作り方は、鶏肉、れんこん、ごぼう、にんじん、たけのこなどの材料を食べやすい大きさに乱切りし、油で炒めてからだし汁や調味料を入れて煮込みます。動物性のたんぱく質、野菜、植物油を使った栄養バランスのよい煮物といえます。冷めてもおいしく頂くことができる料理です。

9月14日(火)

麦ごはん

さつま汁

煮魚・こんにゃく

牛乳

今日は、さばを使った煮魚です。さて、みなさんは、腹の身としっぽに近い身のどちらが好きですか?腹の身は、大事な内臓を守るために、脂質が多くやわらかいのが特徴です。一方、しっぽに近い部分は、泳ぐときに活発に動くため、たんぱく質が多く身がしまっています。魚の臭みを消すために生姜や梅肉を一緒に入れ、大きな鍋でじっくりと煮て味付けしました。

9月13日(月)

減量ゆかりごはん

ジャージャー麺

ごぼうサラダ

牛乳

ごぼうを食べるのは日本人だけということを知っていますか?ごぼうには、腸を掃除し、ガンや生活習慣病を予防する食物繊維が多く含まれています。少し前までの日本の食生活は食物繊維の多い食品をたくさん食べていましたが、今はだんだん食べる量が少なくなってきました。体の健康のためには食物繊維がある野菜や豆を多く食べるといいですよ。

9月10日(金)

麦ごはん

チキントマトカレー

海藻サラダ

牛乳

今日は「チキントマトカレー」に入っている「トマト」のお話です。「トマトが赤くなると医者が青くなる」と西洋のことわざで知られているほどトマトは健康に役立つ野菜です。生で食べると脂肪の消化を助けてくれます。また、トマトの赤い色素は老化予防の効果もあります。トマトのビタミンCは熱に強いので、火をとおして料理にしたものや缶詰になっているものでも、しっかりと本来の栄養素をとることができます。トマトは加熱することでうま味成分が増えるので、今日の様な煮込み料理にすると、さらにおいしくいただけます。

9月9日(木)

麦ごはん

鶏ごぼう汁

ひじきの五目煮

牛乳

ごはんを食べる時に『いただきます』と言い、食べ終えた時に『ごちそうさま』とあいさつしますが、このあいさつにはどんな意味があるでしょうか?答えは感謝の気持ちを表すためですね。私たちは、動物や植物の命を頂くことによって生きることができます。『いただきます』は命を頂いた動物や植物への感謝を表します。『ごちそうさま』は漢字で書くと走るという字が使われます。走り回って食べ物を用意してくれた人への感謝の気持ちを表しています。どんな場面でも、感謝の気持ちを忘れずにあいさつができるといいですね。

9月7日(火)

麦ごはん

高野豆腐の卵とじ

甘酢和え

牛乳

今日は、「高野豆腐」のお話です。高野豆腐は、豆腐を凍らせた後に乾燥させて作ります。日本に昔から伝わる保存食の1つで、今から約800年前に考えられたといわれています。大豆からできているので、たんぱく質やカルシウムが豊富で、骨や歯を丈夫にし、筋肉をつくるもとになる食べ物です。今日は野菜などと一緒に煮込み、卵でとじました。子どもたちにも好評だったようで、残食はありませんでした。

9月6日(月)

麦ごはん

ワンタンスープ

豚キムチ

牛乳

今日は豚キムチの登場でした。キムチは韓国人にとって欠かせない存在です。韓国では年に1度、11月終わりから12月の初めにかけて、家族、親族が集まって1年分のキムチ作りをする「キムジャン」が行われます。各家庭にキムチ専用冷蔵庫があり、そこで1年分のキムチを保管します。しかし、最近の韓国では、自家製キムチも減ってきていて、お店で買って食べることも多くなってきているそうです。さらに、韓国内でのキムチの消費量は年々、減少しています。これは日本と同じで、食生活の欧米化が進み若い人たちがキムチを食べなくなってきているからです。自分たちの国や地域で代々続く食文化を大切にしていきたいですね。

9月3日(金)

麦ごはん

まずくスープ

手作りチキンカツ・ソース

ゆで野菜

かき氷(ソーダ味)

牛乳

今日はもずくのお話です。もずくはわかめや昆布と同じ海藻の仲間です。わかめや昆布は岩について大きくなりますが、もずくは他の海藻にくっついて大きくなります。「藻につく」ことから「もずく」と呼ばれるようになったそうです。日本で一番たくさんもずくがとれるのは沖縄県です。沖縄県では炒め物や揚げ物など、いろいろな調理方法でもずくを食べるそうですよ。

さて、今日の午前中は運動会の予行練習が行われました。開閉会式、競技の入退場、役員の仕事の確認・・・・などなど、本番に向けて一生懸命練習しました。体を動かしてお腹が空いたのか、今日の給食は食べ終わるのが早かったです。特に手作りチキンカツが人気でした。

9月2日(木)

麦ごはん

鯛茶漬けの具

茶漬けの吸い物

千切り大根の炒め煮

牛乳

今日は、宮崎県産の真鯛を使った「鯛茶漬け」です。鯛のほぐし身の入った具をごはんにのせて、上からスープをかけて食べてもらいました。宮崎県の真鯛の水揚げ量は全国7位です。特に延岡市の北浦町や島浦町の養殖が盛んで、海の上に浮かぶいけすで育てています。10センチくらいの鯛の赤ちゃんを2年間かけて40センチほどの大きさに成長するまで育てます。お祝いにも欠かせない魚で見た目も美しくなるようにえさや日焼けなどにも気を遣って育てているそうです。今日はこのように手をかけて育てた真鯛を給食に提供していただきました。

9月1日(水)

麦ごはん

かぼちゃのそぼろ煮

ほうれん草のおかか和え

牛乳

かぼちゃは昔「カンボジア」という国から日本に伝わってきました。最初の頃はカンボジアとよんでいたのですが、いつの頃からか「かぼちゃ」と呼ぶようになったそうです。かぼちゃにはカロテンというビタミンが豊富で、細菌やウイルスから体を守り免疫力を上げてくれます。しっかり食べて病気にかかりにくい体をつくりたいですね。今日のかぼちゃは、ホクホク甘くて、子どもたちもおいしそうに食べていました。