日々の島野浦学園の様子やお知らせ

前期課程だけの学校生活 昼休み編

今日まで、後期課程が修学旅行です。3日間、前期課程だけで生活してきましたが、今日は昼休みの様子をお伝えします。

運動広場では、暑さにも負けず、2・3年生がフリスビーで遊んでいました。一方、それ以外の子ども達は教室でコマ回しをしたりルービックキューブをしたり黒板にアート作品を描いたりして、のんびり過ごしていました。明日は、振替休業日です。

修学旅行最終日の模様は、後ほど掲載します。

修学旅行日記 2日目 パート2

いよいよゴールの清水寺にて。

夕食は京都らしく豆腐料理のコースでした。

【3日目】

いよいよ最終日。みんな元気に朝ごはん食べています。

修学旅行日記 2日目

朝の会です。いよいよ自主研修です。みんな元気です。

金閣寺から自主研修スタートです。

なんとか銀閣寺に到着です。

無事ゴールの清水寺到着です。すごい人の多さにびっくり!!

前期課程だけの学校生活

昨日から後期課程が修学旅行に出かけていて、学園では前期課程のみの学校生活となっています。こちらは、給食時間の様子です。頼りになるお兄さん、お姉さんがいない中、みんなで協力して配膳をしていました。いつもは賑やかな食事タイムも、やはり少し寂しそうです。改めて、島野浦学園のよさを感じたのではないでしょうか。

修学旅行、2日目の様子はまた後ほど、アップします。

修学旅行日記 1日目

いよいよ出発です。見送りにもたくさん来てもらいました。

島野浦に別れを告げて。

ジャンボタクシーに乗ります。

延岡駅に着きました。

小倉駅で記念に。

広島では雨に少し降られましたが、しっかり誓いを平和集会でたてました。

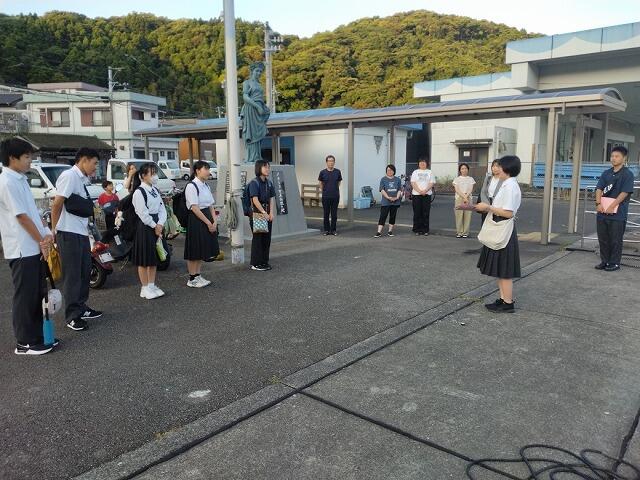

修学旅行 元気に出発

いよいよ後期課程の生徒たちが待ちに待った修学旅行です。集合時間前に全員集まり、出発式。お家の人たちや先生方に見送られ、海上タクシーに乗り込み島を出ました。この後、ジャンボタクシー、特急列車、そして新幹線と乗り継ぎ、1日目の研修、広島での平和学習を行います。たくさんのことを学んできてほしいものです。

一方、日曜日にもかかわらず元気に登校してきた前期課程の子ども達。最近の朝の日課、水やりに精を出していました。3年生はホウセンカやマリーゴールド、4年生はヘチマ、5年生はインゲンマメと、理科の観察・実験で使う植物を大事に育てているところです。

修学旅行に向けて最終チェック

いよいよ、今週日曜日から後期課程が修学旅行に行きます。この日に向けて、昨年度から準備をすすめてきました。広島での平和学習、京都での班別研修、そしてUSJ。精一杯楽しみながら、たくさんの思い出を作ってきてほしいと思います。

今日の6時間目に、全員でしおりの読み合わせをしました。集合時間を守る、ホテルでは騒がない、全員で楽しむ、など最終確認をしました。子ども達は、少し緊張気味ではありましたが、ウキウキワクワクが隠しきれない様子です。本ホームページでも、旅行中の様子を掲載しますので、どうぞお楽しみに。

みんなで力を合わせて

本校は人数が少ない上に普通教室や特別教室などがたくさんあり、掃除も大変です。そこで、曜日ごとに場所を決め、分担しながら掃除しています。今日は、靴箱・IoT室・体育館など、普通教室・トイレ以外の場所を掃除していました。

前期と後期、または前期同士でペアを組むほか、中には一人で、自分の持ち場をきれいにします。それぞれが責任をもって、一生懸命取り組んでいました。校内がきれいになると、心まで、すがすがしい気持ちになります。

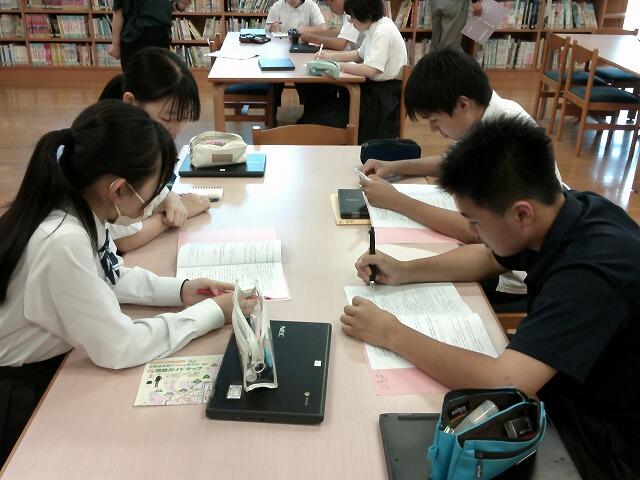

ゴミの分別について学習しました

今日は、延岡市クリーンセンターの方々を講師にお招きして、前期課程が環境学習に取り組みました。

黒板にゴミを分別するためのシートが貼られ、子どもたちはみんなで意見を出し合いながら、たくさんの種類のゴミを分別していきました。なんとか全部の分別が終わったところで、答え合わせ。見事、全問正解でした。そして、講師の方から詳しい説明です。クイズなどで盛り上がる中、私たちにできそうなこととして、食品ロスの話が出ました。「もったいない」という言葉もあります。好き嫌いを減らし、できるだけ食品ロスをなくしていきたいですね。今後の生活に、役立てていってほしいと思います。

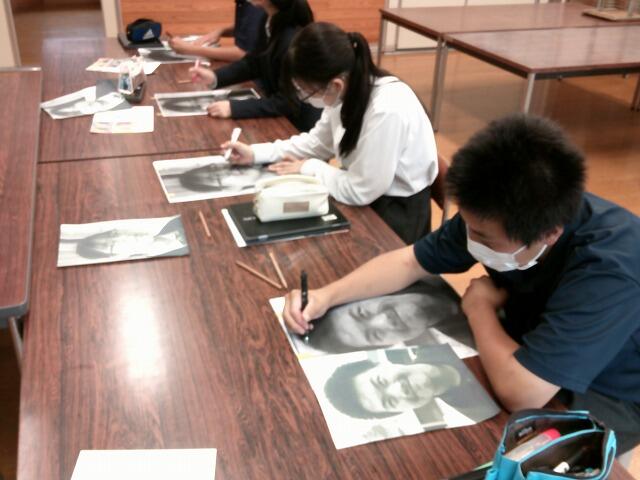

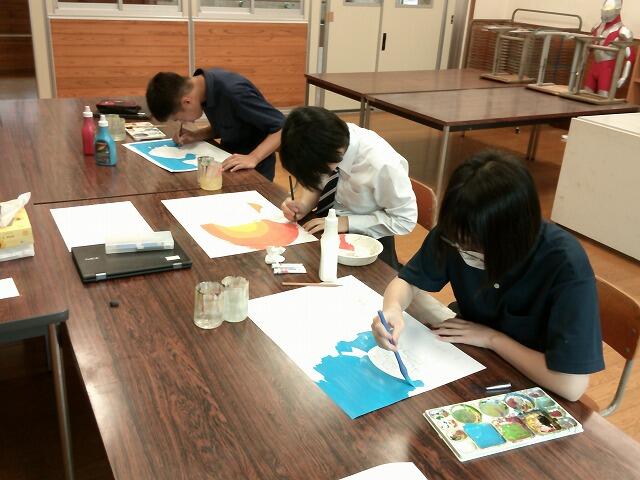

後期課程 美術の授業

本年度も、後期課程の美術の授業に専門の先生が来られ、ご指導いただいています。

8年生は、自画像にチャレンジしていました。まだ取りかかり始めたばかりで、今日は自分の写真を見ながら、目・鼻・口などの輪郭や色の濃淡などを確認していました。一方、9年生はポスター制作です。例年、この島野浦学園から入賞者が出ており、今年の9年生もプレッシャーを感じつつ、真剣に取り組んでいました。どちらの学年も、できあがりが楽しみです。

延岡市立島野浦学園

〒882-0096

宮崎県延岡市島浦町322番地4

電話番号(0982)43-0803

FAX (0982)43-0897

本Webページの著作権は、延岡市立島野浦学園が有します。無断での文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話やスマートフォンからアクセスするには、学校ホームページのアドレスを直接入力する方法と下のQRコードを利用する方法があります。

平成5年4月から平成8年3月まで本校に在籍された渡部誠一郎先生(平成28年4月から北川中学校校長)が書編著された「郷土 島野浦=語りつぐふるさと=」と平成24年4月から平成26年3月まで本校に在籍された崎田浩二先生(平成29年4月から久峰中学校教頭)が編著された「しまんだ~語り継がれる島野浦~」、平成29年に塩谷様よりいただいた、島浦空襲の様子を描いた「島物語」の紙芝居を掲載しています。下の「島野浦歴史読本」よりご覧ください。

島野浦歴史読本

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

00 島浦空襲(紙芝居).pdf

728

|

2022/04/07 |

|

|

1.郷土 島野浦 渡部誠一郎先生 編著.pdf

1208

|

2022/04/07 |

|

|

2.島野浦の古地名図 渡部誠一郎先生制作.pdf

627

|

2022/04/07 |

|

|

3.しまんだ 﨑田浩二先生 編著.pdf

1064

|

2022/04/07 |

|