2024年6月の記事一覧

学級担任はファシリテーター(上長飯小学校での講義も紹介しますね)

6月19日(水)

◇「ファシリテーター」って聞いたことありますか

話合いや教え合い、場合によっては(ビジネスの)商談などで、「中立的な立場」に立った上で、その中で出た意見や考えをまとめ、よりよい結論に導く「舵取り」をする人とか「役割」を担う人と言われます(諸表現あり)

◇「司会」とはちがうの

ちがいますね。司会はあくまで、議題やタイムスケジュールにしたがってアナウンスして、会議終了まで進行する役割を担う人

本校の先生たちは、できる限り、「ファシリテーター」的な役割を担い、一方的に児童に教え込まず、その授業時間の「課題」に対して、「一人で考え」させたり、「ペアで考え」させたり、いろいろな「友達と交流しながら、自分の考えをまとめ、正解や納得解に向けていったり」しています。そして、自分なりの「学習のまとめ」をしていく。そんな学習の流れを本校でも進めています。また、そのように授業改善をすすめていこうとしています。

もちろん、全てこの授業の流れ・・というわけではないのですが、一人調べや交流学習時には、道具&文具である「タブレット」や資料も活用しながら、自らの考えをもとに、分析したり、友達の意見を取り入れたり、指導者のサポートを受けたりしながら取り組んでいます。

本校の先生は、日々、コミュニケーション力や洞察する力を磨き、計画性や中立性をもって話を進める話術、先見性も身に付けるために、自己研鑽し、お互いで意見を出し合い、アドバイスし合い、高め合っています。今日も。

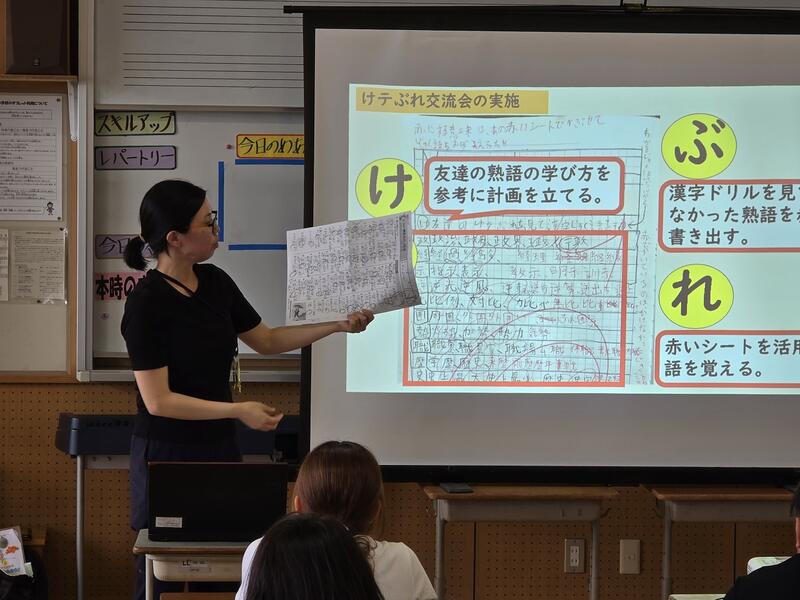

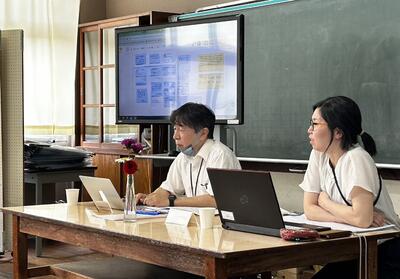

そんな本校教諭の実践について「同市内の上長飯小学校」でお話を・・・という依頼があったので、この日、

講義をしました。講義をした先生は、昨年度、市の教育論文でも優秀賞をとるなど日々授業改善&学力向上にも努めています。

「わ」「さ」「び」の授業(6月5日の本ホームページご覧下さい)について、本校や自分の実践について、

毎日当たり前に「わさび」授業をされているため、具体的に紹介されていました。

その講義後に、司会役の上長飯小学校の指導教諭の先生が、以下のように言われました。

「先生(本校教諭)は・・・日々の授業を通じて、微細(び)な変化に気づき、先(さ)を読んでその授業の資料を準備し、教師は子どもたちの学びをつないでいくファシリテーター(わ)をされているのですね・・」と。

まさにそのとおりだなぁと大アグリーでした。

併せて、講義の中では、家庭学習の取組(けテぶれ/本ホームページ令和5年9月15日分をご覧下さい)についても紹介しましたよ。

昨年度より中高学年を中心にけテぶれを進めていますが、今後もさらに定着&進化していけるよう継続指導をしていきます。

さあ、1学期は残り一ヶ月、基礎基本の定着に努めていきましょう。

上長飯小学校の校長先生をはじめ教職員の皆様方、このような素晴らしい機会を与えていただきありがとうございました。

これからもこのような小小連携をはじめいろんな連携していきます。

志和池見守りの日(1学期ももう6月)

6月19日(水)

今月も第3水曜日を迎えました「志和池見守りの日」

正門と北門の2カ所で地区の方が「あいさつ」と「見守り」のために来校されました。

ある資料を読むと

正式な挨拶のマナーとして「後先後礼(ごぜんごれい)」というやり方が紹介されていました。

「後先後礼」~まず言葉を先に発して、その後に礼をすること・・・・だそうです。

つまり、

朝出会った相手に対して、まず相手の目を見て明るく、「おはようございます」と言います。その後続けて「お辞儀(おじぎ)」をする。

この礼儀作法は、今後も語り、そして続けていく日本の伝統文化(特に、お辞儀は・・)の1つですね。

いろいろな日本語のあいさつを見ていくと(諸説あり)

おはよう→おはようございます

こんにちは、こんばんは→こんにちは・こんばんは・・の後に、ご機嫌いかがですか・・・があるという

ありがとう→ありがとうございます(有り難う/有ることが難しいくらい滅多にないことに対する感謝の言葉)

さようなら→これは漢字で書くと「然様なら(それであれば)」というかんじが当てられる(諸説あり)それであればお別れですね・・・と続く

いただきます~尊い命をいただくという感謝の言葉

ごちそう(馳走)さまでした~食事の準備にあちこち走り回ってくれたことへの感謝の言葉

このような心こもった、言葉1つ1つに意味のある日本の挨拶は今後も、ぜひ、大切にしていきたいですね。

ぜひ学校内、地区内、家庭内でも挨拶を励行していきましょう。

6年生は今年の修学旅行で、鹿児島でも、横断歩道を渡ったとき「有り難うございます」と言って、運転手さんに「お辞儀」をしていたことが思い出されます。

みんなで挨拶していこう。美しい丸野愛を育んでいきましょぅ。

今年も「マイブン」やるよ

6月18日(火)

6年生は今、社会科で「日本の歴史」を学習しています。

6年生の社会科では、まず「私たちの生活にかかわることや憲法、政治」を学習します。その後、日本の歴史の学習へと進んでいきます。

閲覧者の皆さんの中には、「あれっ、順番が変わったね」と思う方もいらっしゃるのではないですか

学校の教科書も時代と共に変化してきています。

そんな6年生は、今・・「縄文から弥生、そして古墳時代」を勉強しています。

マイブンや歴史を学習する目的については、本ホームページ(令和5(2023)年6月20日(火))をご覧下さい。

今年も都城市教育委員会の文化財課の御協力で、「マイブン」の時間を開催することができました。ありがとうございます。

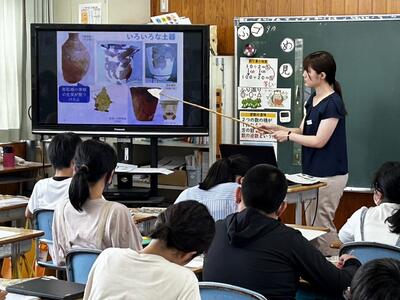

まず教室で、本地区にある遺跡の紹介や当時の生活をふり返りました。

その後は体育館の展示物を、直接、見たり、触ったりしました。

これは何をのぞいているところでしょう

これもたま貴重な歴史史料です。当時の習慣や文化を垣間見ることができます。

ふれて当時の生活を思い起こしてみることも

さて、閲覧のみなさん・・これは何だと思いますか

もちろん、発見されたモノをそのまま学校には持って来ることはできないので、文化財課の方々の手作りではありますが・・

「横穴式のお墓」の様子です。

横になっている人は埋葬された方ですね。

本市では、このようなお墓・古墳や古墳群が多く点在しています。

丸野地区にもあるんですよ。丸谷地区遺跡群(上大五郎遺跡、渡り口遺跡、下川原遺跡、本池遺跡、中大五郎遺跡・・・等々)結構あるんですよ。

ぜひ当時を思い起こして、当時の人になった気持ちで丸谷川を眺めてみるのもいいですね。

(丸谷地区付近の現在の様子)

そして最後にお世話になった文化財課の皆様に「感想と御礼」をいろいろな視点から伝えることができました。

これからもよろしくお願いいたします。

NATU本番(全校)

6月18日(火)~夏

「「夏」と言えば」・・・

「ハイどうぞ」・・・と近くにいた複数の大人と子どもに聞いてみました。

すると、間髪を入れずに、「暑い」「花火」「海」「すいか」、そして「プール」という答えが返ってきました。

そう今週から、「プール」が、「水泳の授業」がはじまりました。

先陣をきって「中学年」が曇り空の下のプール開き、そして翌日、「低・高学年」が、炎天下のプール開きとなりました。

同じ「冷たい」でも、太陽

があるなし

では体感が異なります。

先生から命を守るためのルールをしっかり聞いて、さあ水を体にかけます。

高学年も同じように入水の準備

久しぶりのプールに水をかける腕にも力が入ります。

中学年も足バシャバシャ・・・水に慣れていきます。

そうそう、その前にバデイの確認

命を守り、助け合う確認をします

入ったぞー

1.2年生は小プールを使用します。それでも深く感じたかな

さすが、高学年大プールで・・・けのーび

大波小波~プールの水に慣れていきます

中学年も水に慣れて、バタ足の確認中

さあどの学年も、成長に応じたプールでの水泳指導がはじまりました。

体調管理もしっかりとしていこうね

そんな姿をプールサイドの向日葵も見守ってくれています

1学期だけのプールでの授業

できることなら、太陽の下での水泳

ができるといいですね。

もちろん「熱中症」には十分気をつけて。

歯みがきがんばっています(全校)

6月14日~16日

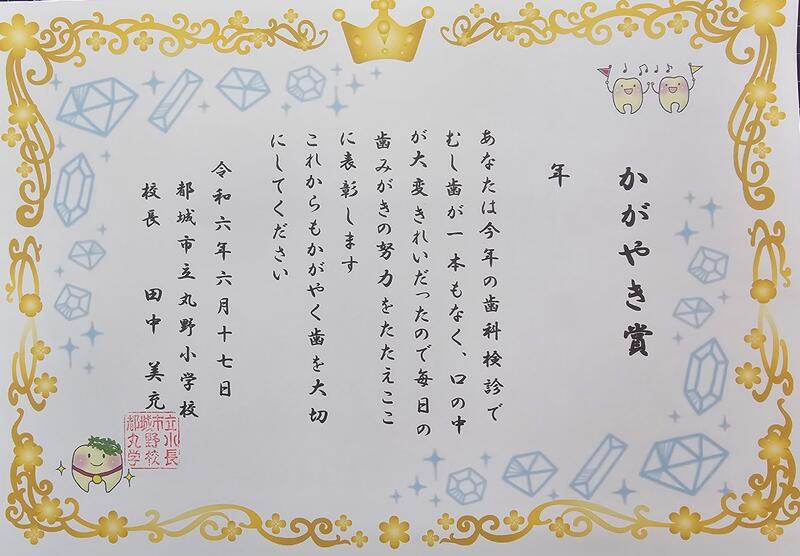

かがやき賞

この文面からわかりますか? 何の表彰状でしょうか

そうです「むし歯ゼロ」児童への表彰をこの3日間で行いました。

皆さんむし歯の原因って分かりますか?

問題 次の( )にあてはまる言葉を考えましょぅ。もしくは調べてみて下さい。

◇ むし歯の原因には( 菌)と( 質)と( の質)の3つの要素が重なったとき、( )の経過ととともにむし歯が発生する・・・んだそうです。その後、発生した酸が、歯のエナメル質を溶かして・・・・むし歯になる・・・・

いろいろなホームページや資料をみてもだいたいこのようにまとめられています。

(詳しく知りたい方は是非調べて、家族やお子様に、そしてご自分の為に、正しい歯みがきへの声かけや励行につなげてきましょう。)

今年度の歯科検診で、むし歯のなかった子どもたちが今回表彰されています。

人によってライフスタイルは異なります。歯みがきに関しては、1日、最低でも2回(0回は論外、1回では十分とは言えない)・・・とのこと。

歯みがきは継続。正しい歯みがきの習慣が、むし歯や歯周病、場合によっては肺炎などの全身の病気予防につながります。

少なくとも、起床後と就寝前はしっかりと歯みがき。

子どもたちは給食後に歯みがきタイムがありますが、土日や学校がお休みの日はどうでしょう

特に低学年のお子様の歯みがきは時々見てあげて下さいね。

むし歯ゼロを目指していきましょう。

先日、中学年の歯みがき指導は本HPで紹介(R6.6.10)しました。

その後、高学年では、歯科医が来校しての指導や全国の歯みがき大会に参加しての歯みがき指導が行いました。

この指導が日頃の歯みがきをさらによくしていけるといいですね。

御指導いただいた皆様、ありがとうございました。

はびこる雑草たち&ボランティア(6年生)

6月14日(金)

雨が降り、気温も高くなると生えてくる「草」たち

元気にどんどん生えてくる、いわゆる雑草。学校のあちこちに、そして道路脇にも雑草たちがいつの間にか生えています。

生えてきた雑草は抜けるところは抜いていきます。もちろん学校は先生たちも子どもたちも手で抜いていきます。

ご覧の写真の様子は・・・・

朝、登校後の様子です。6年生や飼育委員会の子どもたちが、自ら正門近くに出てきて奉仕作業をしてくれています。

先日(R6.6.4のホームページ)紹介した丸野の池のメダカたちへのえさやりもローテーションしながらしてくれています。

さてさて、道路脇のグリーンベルトに目を向けると

ここにも雑草たちが、日増しに増えてきています。

グリーンベルトのある歩道は、約90センチ程度。そこに雑草が押し寄せてきています。

その横を車両が走り抜けていきます。雨の日などはさらに事故につながらないか、心配です。

なかなか学校周辺の道沿いの雑草抜きとまでなると、児童や職員だけでは手に負えないのが実情です。

よろしければ、田畑を管理されている方は、周辺の雑草も切っていただけると、子どもたちの安全な登下校につながります。

何とぞご検討をよろしくお願いします。

夏本番を前に

6月13日(木)(6月7日(金))

両日、毎年のことですが・・・夏体育に向けてのオペレーションがはじまりました。

作戦名「プールを美しく」vol.1

まずは先生たちが・・・約10ヶ月ぶりのプールに・・・・正々堂々とした闘いの末、よごれと泥水と匂いをとりあえず駆逐した

限られた人数と数少ない道具での闘い

苦戦しながらもなんとか・・・

しかし、汚れとの闘いは続きます。まだ細かいところにぬめりや汚れが残っています。

さあそこで、プール清掃の大救世主・・・4年生と6年生の子どもたちが登場

作戦名「プールをさらに美しく」vol.2

発動

照りつける太陽は、もう夏ですね

美しいプールに、美しい水の輝きが反射するのも あともう少し。

プール開きが待ち遠しいですね。

プール清掃にかかわった皆さん ありがとうございました。

志和池の町探検に行ったよ

6月13日(木)

志和池の由来

そんな志和池をよりたくさん知るために・・・

2年生が町探検に行ってきました。

出発進行

第一目的地はここ

本市内の社会科見学ではよく利用しているバスに乗って到着

ここは志和池公民館

ここでは、地区公民館の仕事や利用者数、どんな利用のされ方をしているのかをやさしく説明していただきました。

施設の案内も詳しくしていただきましたよ。

このお部屋は調理室。公民館は災害時にもしっかり対応

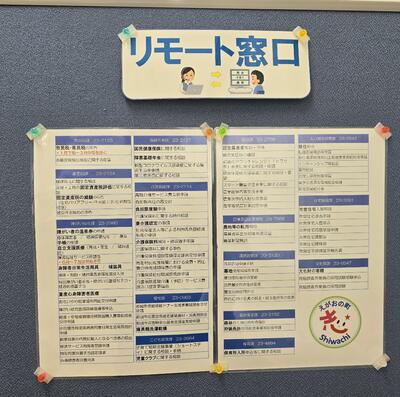

その後は、お隣にある志和池地区市民センターに行きました。

ここでは、施設等の説明を聞いた後

ななんと・・・オンライン体験

どこと

約10キロ離れた市役所の方との会話を体験できました

この市民センターでは、住民票などの発行だけでなく、市役所の窓口に行かなくてもここから相談ができるそうです。

どんどん住みやすい町・都城になっていますね。

その後は歩いて、

派出所の前を通って、次の目的地に向かいます。(写真の車両のナンバープレートは消してあります)

車窓から見る志和池と歩いて見る志和池はどこかちがいます。

あっという間に過ぎる景色では味わえない、発見が次から次にありました。驚きもありました。

そして店舗に到着

ふだん買い物のときには、決して入ることは許されないエリアへ入ります

マグロやアジといったお魚も見せてくれました。これらが今晩のおかずになっていくのかなぁ

お店のご厚意で、パック詰めの機械も実演していただきました。

「すごい」「えっ」驚きと感動の連続

これこそ見学の醍醐味

そしてその後は、志和池ゴミ処理センター近くにある公園でちょっぴり汗を流して楽しみました。

もちろんここでも、管理されている方のお話を伺うことができました。

感謝の気持ちをたくさんとどけることができました。

「いつも公園を美しくしてくれてありがとうございます。」

この公園、市の担当の方によって、気持ちよく使ってもらえるように、いつも掃除され、遊具は雨の後でもすぐに使えるようにふいてくれています。

使うわたしたちも、次に使う人のことを考えながら使えるといいですね。

施設も人の心も「美しく」なります。

いつも「ありがとうございます。」

今回の見学でお世話になった皆様・・・心より感謝申しあげます。

ボランティアの輪

6月10日(月)

今日は、5年生のボランテイアの様子を紹介します。

5年生はいつも元気いっぱいです。

そうそう、今年度は、小学校の思い出ベスト5には、おそらくランクインする

「宿泊学習」が2学期に控えています。行き先は、青島にある「宮崎県青島青少年自然の家」。

そのためにも、さらに体力をつけ、「5分前行動」といった活動のルールや、友達と協力しながら活動をしていくための様々な準備をしていくことになります。

青少年自然の家に、行って学ぶこともあれば、行くまでに学ぶ事もあります。ぜひとも楽しみにしてくださいね。

そんな行くまでに「当たり前」として身に付けておくことの1つに「ボランティアの心」があります。

ボランティアとは・・・調べると、

「自分の意思で、他人や社会に貢献する行い」とうたわれています。

んっ「貢献(こうけん)」って何

貢献とは・・・あることや人のために、自分のもっている力をできる限り出して、力になること・・・

この日、5年生は、花ボランティアの皆様が植えているプール横の花壇や中庭にある砂場の雑草を全力でとってくれました。

美しくするんだ・・・という息づかいが聞こえてきそうです。

自分の判断で、ここの雑草を取ろうと決めて取り組んでくれました。

このプール横の花壇には、これから、グラジオラスやひまわりが咲き誇ります。もしかするとアジサイも。楽しみですね。

5年生の皆さん心のこもったボランティア活動を有り難うございました。

ちなみに宿泊学習では、「規律」「協働」「友愛」「奉仕」という合い言葉もあるので、意味も学んで行きましょう。

虫歯イキンを みがきおとしていこっ(3.4年生)

6月10日(月)

先日は、保健衛生面として、1年生の「あわあわてあらい(R6.5.6のホームベージ参照)」について紹介いたしました。

この日は、「歯みがき」

毎朝していますか

食後だね。

朝食をとって、歯みがきして、・・・トイレもね。そして、身支度して・・・

「いってきまぁす」と眠い目をこすりながら、自分に元気を伝えるためにも「あいさつ」して。

そして、今日も、子どもたちは、しっかりと「歯みがき」をしてきたはず・・・・。

そして、2時間目の歯のお勉強がスタートしました。

本日は、口腔衛生普及事業(歯科保健指導)に前もって申し込みをしていたので、歯科医師会より派遣された2名が来校され、指導していただきました。

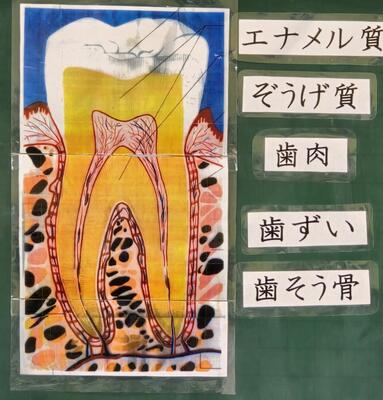

まずは、歯の仕組みの確認!

皆さんも、歯科検診で「シー〇〇」と歯科医が言うことばを耳にしたことがありますよね。ないかなー。

ぜひとも歯科検診の結果をしっかり確認して、早めの受診をお願いします。

歯がしみるだけでも、そしてさらに、痛いと何も手につかなくなりますよね。

さてさて本題へ、みなさんも一度は経験有りますか

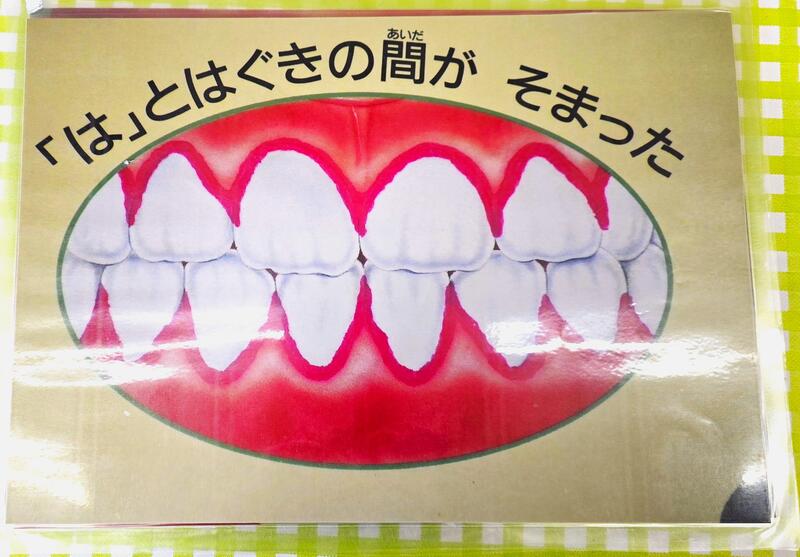

「染め出し液」

あの口が、というより歯が赤くなる体験。

そう、本日はあの真っ赤を体験しました。

鏡をみながら液を歯にぬって、うがいして・・・様子を見ました。

口の中が真っ赤っかというお子様はいないようでした。

しかし、ご覧のように、歯茎と歯の境や、歯の表面が赤くなっていること、それは・・・

いうことです。

大人も磨き残しあるかもです。閲覧されている方・・・ドキッとされた方はぜひこの後、歯みがきしながら自分のくせを見つけてみるのもいいですね。

また、保護者の皆さまもお子さまと、特に下学年のお子さまは一緒に歯をみがいてcheckしてあげるのもよいかも・・・です。

都城歯科医師会の講師のお二人にはいろいろな事を教えていただきました。

ありがとうございました。

《追加情報》

6年生も近々実施します。そして5年生は、「全国小学生歯みがき大会」に参加します。また報告しますね。

とにかく、むし歯にならないこと、もしもなったら、即治療が望ましいですね。保護者の皆様には御多用中ではございますが、御協力をお願いします。

都城市コミュニティ・スクール

6月7日(金)

コミュニティ・スクールって何

本市では、平成25年度~市内の全小・中学校において「コミュニティ・スクール」を設置しています。

いわゆる「学校運営協議会」です。

本制度は、もちろん丸野小学校でも確立されており、

「地域に開かれ、地域に支えられる(地域の中の)学校づくり」の考えを基に、

学校・家庭・地域社会が一体となり、双方向に寄与しながら、様々な課題を解決し、よりよいまちづくりを推進していこうとする取組、

それが「コミュニティ・スクール(学校運営協議会)」制度です。

この日開催。

委嘱状交付や校長の経営ビジョン説明や、本校の課題を説明した後、前向きかつ解決につなげる活発な協議を行いました。本校の協議委員の皆様の

「丸野愛」に毎回頭の下がる思いです。

今年度も定期的に会をもち、本校の課題解決のみならず、丸野校区のまちづくりに寄与していきたいと考えます。(昨年度の本会で鉄柱のさびどめとペンキについてのご意見も出され、R6.6.3のホームページのように市が動いていただき、また、校区内の道路に支障のある竹や雑草についてもご意見をいただき、市がさっそく動いて、竹やかかる草をはらっていただけるなど、児童の安全な登下校にもつながっています)

重ねて、本校の地域素材や人材の教材化にも尽力&御協力していただいております。感謝・感謝です。

志和池の宝がさらに磨かれ、輝き、そして増えていくことを心から願っています。

またまたお花のプレゼントいただきました(感謝・感謝)

6月6日(木)

トップページでは、ユリの花のプレゼントについて感謝とご紹介をさせていただきました。

偶然にも同日に、またまた美しいお花のプレゼントが学校に届きました。

なんて素晴らしい日なのでしょう

そこで、「パチリ」

この方は、これまで幾度となく本校のホームページに登場していただいております。

「地域のお花ボランテイア」をはじめ、「学校運営協議会委員として子どもたちへの声かけ」、「学校への美しいお花のプレゼント」等々・・・丸野地区の宝人のお一人です。

いつも(^▽^)で、わたしたち教職員、子どもたちも元気をいただいております。心より感謝申し上げます。

支援訪問

6月5日(水)

「支援訪問」何だろう

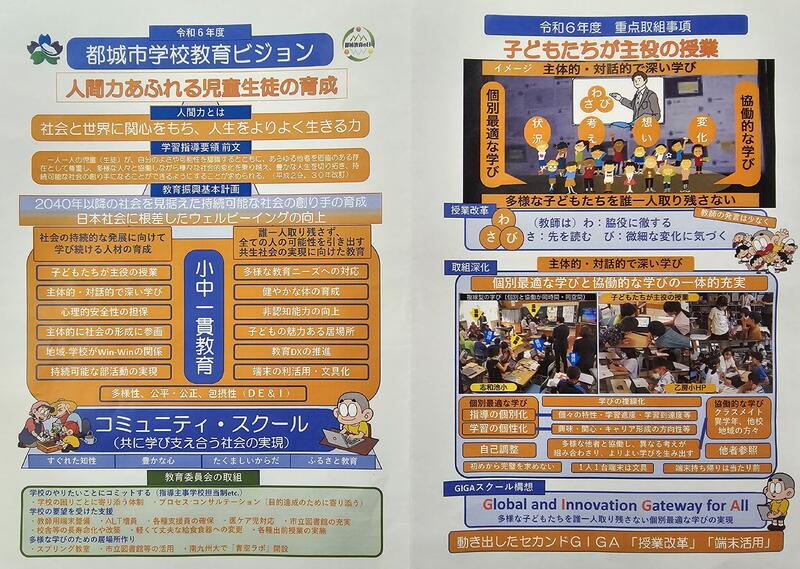

この訪問宮崎県や都城市の教育施策やビジョンが丸野小学校でどのように進められているか

・・・

(これは都城市の学校教育ビジョン・・・これを基に本校の経営ビジョンも作成)

2年に1度、県や市の教育委員会が訪問し、学校や児童、教職員の様子、教育環境等の安全確認を行い、午前中は全学級の授業や保健室の参観、午後は、一同に会して研修会や指導・助言等が進められました。んーなかなか難しそうでしょ

とはいえ、子どもたちは4時間授業・・・ちょっぴりうれしい日だったかもしれませんね。

午前中の授業の様子はこちら

一人調べの後の、いつもの「協働的な教え合い、学び合いの学習」「わさび」の授業・・・ぶれてません

児童も、参観者の多さに緊張はしていましたが・・・ぶれません。いつものように解決活動。

さらには、感想もまとめも自分の言葉でまとめていきます。

これまでのように必要な一斉指導(3年生)も行いますよ

体験的な活動ももちろん授業(5年生)で行い

2学年の子どもたちも発表や解決活動に全力でのぞんで

1年生も先生もタブレットを使いながら・・・

アプリの特性を活用した発表(4年生)も行い、タブレットを道具として活用し

さらには、パソコンのAI機能を生かした音声による、先進的で、未来を感じさせる授業もありましたよ

そして午後は、

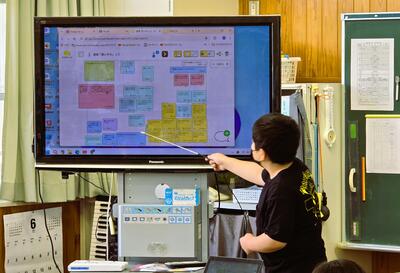

委員会の皆様も、タブレットやパソコンを使い、

アプリ「ふきだしくん」に、意見や感想を書き込み、

そしてそれらを分類し、確認しながらの研修会(先生たちも、タブレットの活用に長けている本校の子どもたちに、負けてはいられませんね)をすすめました。

本校では、ふだんからこのようなスタイルの研修会を行っており、ペーパレス(印刷業務や印刷時間、消費紙の削減)化を行っています。

この日の研修会の話合いを受け、成果と課題を精査し、今後の学校の改善に努めていく素晴らしい訪問になりました。

県や市の教育委員会の皆様、ありがとうございました。

・・・

余談ではありますが、

委員会の方も、丸野小学校の登校の様子を見られ、道路を行き交う車両の多さと道の狭さ、グリーベルトの重要性、道路脇の雑草の多さ・・・について確認されました。

すぐには難しいとは思いますが・・・今回の支援訪問で、児童の安全な登下校という点において再度、確認できたことにより、今後の改善につながるといいなぁと思いました。

今後も本校児童の安全と交通事故防止には努力し続けます。

近隣の皆様で、本校付近の道路を通る際は、交通ルールや制限時速を守っての走行を再度よろしくお願いいたします。

丸野の池&丸谷川をのぞいてみたよ(水辺調査)(4年生)

6月4日(火)

丸野の池・・・どこなんだ?地図にはないぞ。

それは丸野小にある手作り池のこと。(R6.4.4のホームページをご覧下さい)

以前、本Hpで紹介した、

これっ覚えていますか。

そう「産卵床」でしたね。よく覚えていましたね。

産卵床をのぞくと

メダカの卵が付いてますよ

そして産まれました

ちょっと焦点が合わなかったのですが、

確かに新しい命が誕生しています。

小さくても、どんな生き物でも、新しい命の誕生は素晴らしいことです。

大きく育ってほしいものです。

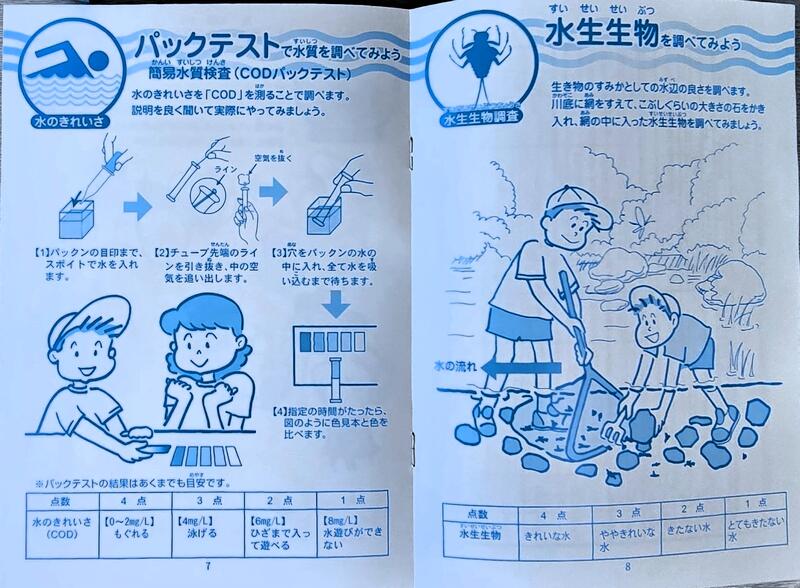

さて、生き物といえば、4年生が丸谷川で「水辺の生き物調査」をしてきましたよ。

気温、水温ともに夏を思わせる日でした。

みんなでバスにのって目的地に到着

川辺では、都城市や保健所の職員の皆様がテントを張って私たちを待ってくれていました。

ありがとうございます。

さっそく、事前指導(R6.5.16本HP掲載)の担当の方から日程等を説明していただきました。

調査開始

手持ちのワークブックを基に進めていきます。

まずは水の透明度確認、におい、そして水質検査

どうですかこの川の透明度

私たち都城の川は美しいですね。

次々にキットや道具を使って調査します。

そして記録します。

野外での体験学習は、次から次に、頭と心に吸収されていっているようです。

そして待ちに待っていた 「水辺の生き物探し」

見つかる見つかるカニたち、そして、ジャンプしていくカエルたち

何じゃこりゃー

ヘビトンボの幼虫もたくさん・・・

川の中というより石のすき間に生息している命をもつ様々な生き物たち

川では、多くの生命が誕生し、生活しています。

いつの間にか、ヒトが一番・・・という気持ちになっていませんか?

ヒトも水辺の生き物たちもみんな同じ命をもっています。

お互いの命を大切にしていきましょう。

そんな素晴らしい体験学習ができた4年生でした。

関係者の皆様、ありがとうございました。

自然と生命を大切にしていこうね。

美しく再生します 日常の風景 Ver.校舎

6月3日(月)

一台の市役所の軽トラックが

校舎の渡り廊下付近で停車しています。

さてさて、恒例の「閲覧者にクイズを出してみます」のコーナー

「何がはじまるのでしょうか」

そうじ? 何かを運び出す? 何かを運んできた?

どれもあり得そうなお答えですね。

正解は・・・・

「鉄柱のさびをとって、ペンキをぬっている」でした

これは、昨年度、学校運営協議会の中で、出たご意見を基に、都城市が対応してくれました。

さびをとり、ペンキをぬることによって、見た目の美しさはもちろん、将来的に、さびが落ちてくることで子どもたちがけがをすることを防ぐという、安全面を考慮しての対応でした。

有り難いことです。

都城市の諸担当課そして、学校運営協議会の皆様には日頃から本当にお世話になっています。

感謝申しあげます。

その学校運営協議会が6月に開催されます。その様子も本HPでも紹介する予定です。

ありがとうございます。

丸野の日常 Ver.授業風景

6月3日(月)

本日は、子どもたちには直接かかわりのない、「マネジメント訪問」という、宮崎県教育委員会の南部教育事務所が来校するというイベントがありました。

その中で、事務所が各教室の授業も参観しました。

日常では、いろいろな姿をした子どもたちや教師が垣間見えます。

朝から眠い目をこすりながらも授業に臨む姿、分からない問題や作業に協力して取り組む姿

、楽しいって感じなから体を動かす姿

・・・・学校でもがんばっています。

ご家庭でも応援してあげてください。

人を認めること、人をほめること、大切なことです。