写真ブログ

移動中の様子です!

バスの中の様子です! みんなお腹が空いてきたようです。昼食まで後一時間程度の辛抱! メニューはなんでしょうか。ご飯も載せていきたいと思います!!

熊本城を出発しました!

先程熊本城を出発しました。自由に写真を撮る時間等もあり、非常に楽しんでいる様子が見られました! 次はフェリーに乗って長崎へと向かいます。

出発式

いよいよ出発式を迎えました。無事三日間を過ごすことができるよう、見守ってまいります。充実した三日間にしましょう!

吹奏楽部定期演奏会

演奏の様子はこちら →→→→→ 1031 吹奏楽定期演奏会.pdf

離任式

離任される先生方の紹介の後、お一人ずつからあいさつをいただきました。山田中学校での思い出や在校生や卒業生へ向けてのメッセージを語っていただきましたが、心に残るものとなりました。先生方の功績を大切にし、メッセージをしっかりと受け止め、よりよい山田中学校を築いていきたいと思います。4名の先生方も健康に留意され、新しい職場でご活躍されることをお祈りいたします。ありがとうございました。

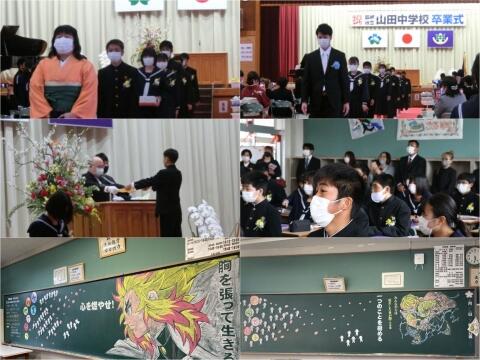

第74回卒業式

3月16日(火)、第74回卒業証書授与式を行いました。規模縮小という形で、参加者は卒業生の保護者と2年生のみの出席という形でした。感染症対策ということでしたが、無事挙行できたことをうれしく思います。卒業生は立派に返事をし、校長先生から卒業証書を授与してもらいました。大変立派な態度で、すばらしい式となりました。

卒業式のあとは学級で最後の学活を行いました。担任の先生から1人ずつ卒業証書と先生が作ったオリジナルの卒業証書を受け取り、1人1人最後の挨拶を行いました。涙涙の感動的な締めくくりとなったようです。3年生は学年の仲が非常に良く、行事に燃え、とても強い絆で結ばれていました。山田中の歴史にすばらしい足跡を残してくれました。別れは寂しいですが、これから高校に進学し、すばらしい出会いがたくさん待っていると思います。希望を胸に山中生としての誇りをもち自信をもってがんばってください。山田中職員一同心より応援しています。

3年生放課後学習会

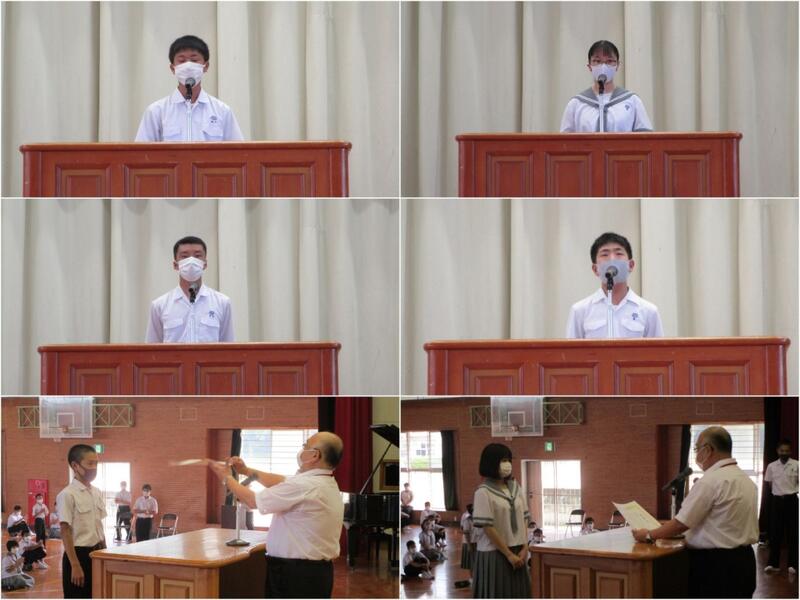

3学期始業式

3学期始業式

1月7日(木)から実施しておりました臨時休業が、1月22日(金)をもって終了となりました。1月22日(金)は、3年生は通常どおり、1、2年生は午前中の登校になりました。登校時には、しばらくの間毎朝、教室に入る前に検温票の点検、指定された手洗い場で石けんによる手洗いを行います。4校時に、放送による3学期始業式を行いました。各学年と生徒会の計4名の代表生徒による3学期の抱負の発表、校長先生の話、その後、各担当の先生から、3学期の心構えや連絡について話がありました。

代表で抱負を述べたのは、1年生が松元聖歩さん、2年生が戸越柊惺さん、3年生が日髙愛さん、生徒会が福重敦基さんでした。それぞれの立場で、これまでの反省をもとに、3学期へ向けて抱負を力強く述べてくれました。素晴らしい発表でした。

【登校時の検温の様子】

【放送による発表】

コミュニティ・スクールだより

令和2年12月15日(火)、第3回学校運営協議会(コミュニティ・スクール)が開催されました。12月23日(水)にコミュニティ・スクールだよりを発行しましたので、目を通してください。

最後に 修学旅行を振り返り…

解散式

修学旅行を締め括る解散式が行われました!

修学旅行を締め括る解散式が行われました!山田中学校まで、後少し…!

今帰ってます!

クタクタの子供達は、バスの中で暫しお休み中です!

クタクタの子供達は、バスの中で暫しお休み中です!宮原サービスエリアにいます!

グリーンランドにて

子供達にとってメインイベントの1つ、グリーンランド。

子供達にとってメインイベントの1つ、グリーンランド。満喫しているようです!

最終日の朝!

最終日の朝、子供達は美味しく朝食を食べました。

今日の朝は洋食。2日間をとおして洋食を美味しく頂きました!

バスに乗って、グリーンランドに出発です!

再トライ!

画画面を小さくしてみました!!

最後の晩餐

自主研修が終わり、ホテルの夕食になります。チキン、スパゲティ、キッシュ、ご飯、子供達は沢山食べました!あまりの食欲に、お肉一枚に対してご飯一杯を平らげる生徒も。(食事のマナーを考えよう!っとK先生に注意されました。) 明日、お家にに帰ったら、同じくらい食べてね!

自主研修にて パート2

自主研修写真パート2になります!中国の石像がバックにあったり、中華街の様子になります。 自主研修中の写真は、班がバラバラに動くため、写真枚数が少ないです。ぜひ、明日お子様が帰ったらお子様のカメラを見たり、活動の様子を聞いたりされるよう、お願い致します。

自主研修にて

修学旅行2日目になりました!朝食は洋食中心でご飯を食べ、いざ自主研修へ!

長崎は貿易都市として、中国やポルトガルと昔から交易が盛んでした。

長崎都市を発展させたグラバー氏。ポルトガルからのキリスト教の影響を受けた大浦天守堂。中国の影響を受けた中華街。生徒たちは、長崎の歴史を直接目で見て学びを深めています。

沢山の閲覧ありがとうございます!

夕ご飯後の見回りの間に…

稲佐山で過ごした後の夕ご飯…本日は洋風のご飯でした!

ハンバーグ、エビフライ、お野菜、ご飯。ご飯を5杯お代わりした生徒も。

写真をアップできるのが、K先生しかできない関係で、とりあえず2-1の夕ご飯を載せます。

稲佐山にて

都城は17時30分には真っ暗ですが、位置関係から長崎は17時30分がちょっと明るめ。滞在予定を長くして真っ暗になりました!

沈みゆく夕日を見る生徒。きらびやかな景色を見る生徒。想い出に残った時間でした

この後は、夜ご飯と自由時間になります!

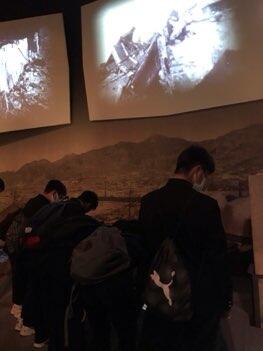

平和学習

教科書では学べない、貴重な知識。

亡くなられた方の想い、残された方の想いを巡らせ、真剣な目で資料を観ていました。

平和の大切さを学んだ、貴重な時間でした。

朝が早いせいか、もう既に睡魔が襲ってきました!

頑張れ、自分!

Lunch time

待ちに待ったお昼ごはんです。

中華メインで盛り盛り食べました!

春巻き、ミートボール、皿うどん、ご飯、スープでした!

ちなみに…

がまだすドームに来ました!

大噴火の惨事を学習しました。

火災流の怖さや、当時の教訓を学びました。

フェリーに乗りました!

普段乗らないフェリーに歓喜しました!

次回、がまだすドームになります。

車内の様子

写真がアップできない不具合が解消されました!

携帯の充電が切れない限り、写真を定期的に載せたいと思います!

また、不慣れなため一枚ずつしかアップができていません。

写真担当より

バスの移動中はガイドさんの話に耳を傾け、フェリーの移動では新鮮な景色に歓声があがりました!現在、フェリーを降車して長崎県に到着です!

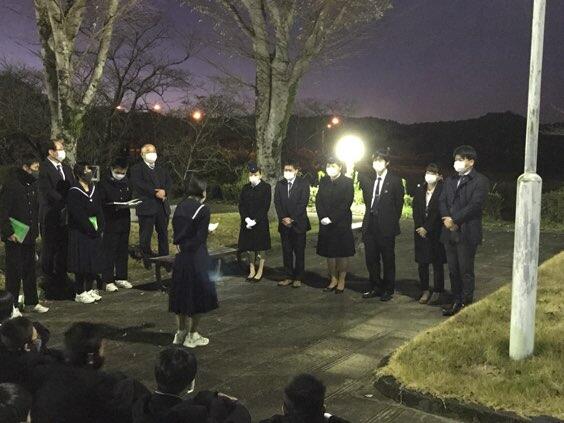

朝の出発式Now

朝の出発式です!

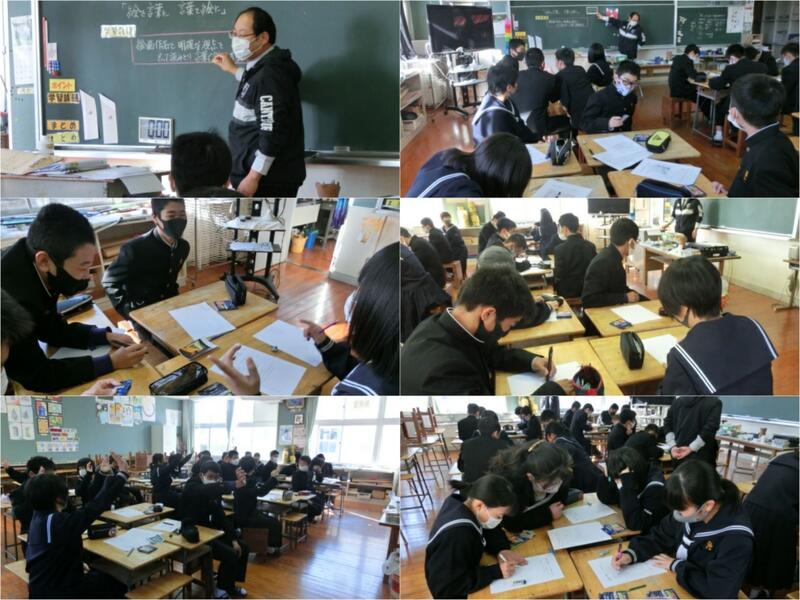

美術の授業(2年1組)

12月1日(火)、2年1組で永山先生による美術の授業公開が行われました。「絵を言葉に、言葉を絵に」という単元で、班ごとに1枚の絵画を鑑賞し、描かれている内容を言葉で記述し、その記述文を前後の班で交換し、もらった班は、書かれている文を基に絵画の情景を想像して絵を描くという活動をしました。絵を描いてみて、改めて絵画を言葉で説明することは難しいと感じたかもしれません。しかし、みんな意欲的に楽しく学んでいる様子が見られました。

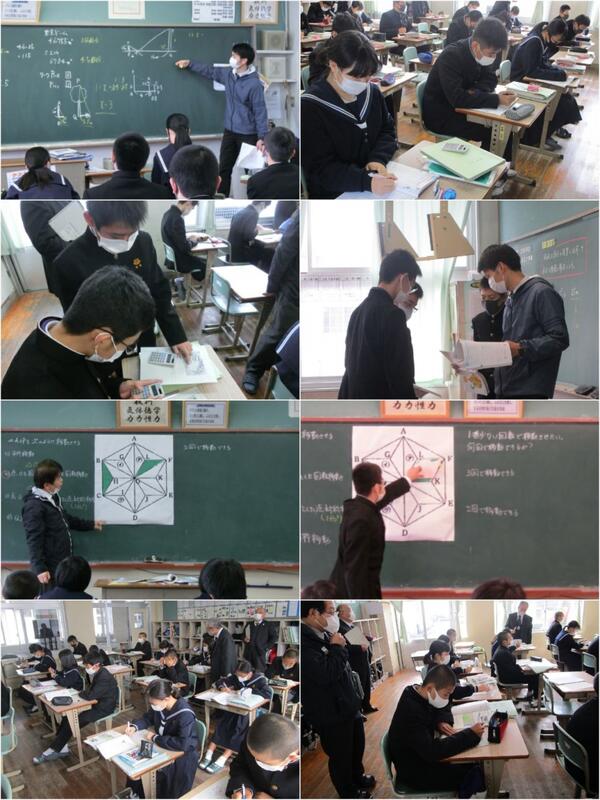

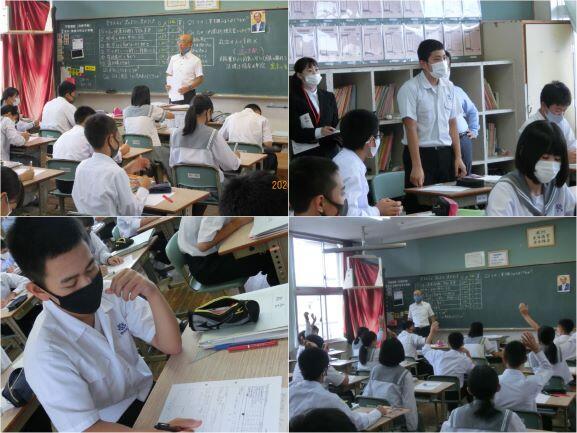

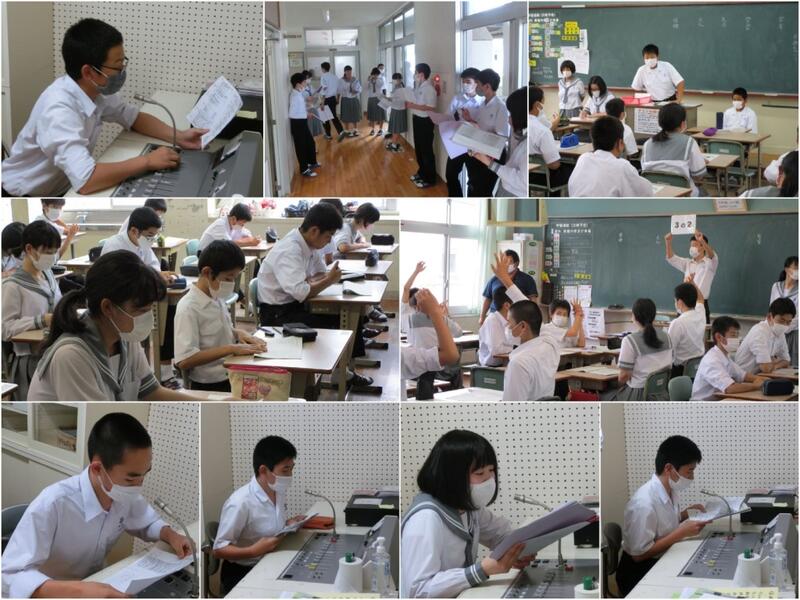

数学の授業(3年2組/1年1組)

11月30日(月)、3年2組で中村先生による数学の授業公開が行われました。図形と相似という単元を学習しました。山田中学校の敷地面積を、プールの大きさを元に割り出していくという身近な題材を使って、相似の学習を行いました。生徒達はとても集中して、またペアで確認し合ったりなど積極的な授業を行っていました。

また、1年1組では二見先生による数学の授業公開が行われました。平面図形という単元で、これまで平面図形で学習したことを活用し、身の回りの事象を論理的に考察し、表現したり、考えを深めることができるようになることを目標とし授業を行いました。こちらも生徒達は集中して授業に取り組んでいる様子が見られました。

授業公開を11月から各先生方が行っています。他の先生の授業を見に行くことで、自身の授業を見直し、授業力向上を図ることをねらいとしています。

英語の授業(1年2組)

11月27日(金)、1年2組で塩月先生による英語の授業公開が行われました。Speakingの単元で、許可を求めたり、依頼したりすることの内容を扱った単元で、Can I~?「~してもいいですか?」やCan you~?「~してくれますか?」といった内容です。ペアでの対話練習など、生徒達は一生懸命取り組んでいました。また、最後には生徒たちにCan I~?,Can you~?を使ったスキット(短い対話)作りに挑戦し、代表の生徒が前にでて発表してくれました。このような対話練習を積み重ねて、身近な表現ができるようになるといいですね。

授業公開(2年1組数学)

11月26日(木)、2年1組で尾方先生による数学の授業公開が行われました。図形の性質と証明という単元で、底辺が共通で、底辺に平行な直線上に頂点をもつ2つの三角形の面積は等しいことを明らかにし、それによって、平行線による三角形の等積変形の作図をすることができることを目標として授業を展開しました。三角形の面積は全員習得していますが、底辺が共通で平行な直線上に頂点をもつ2つの三角形の面積が等しいことを認識している生徒が少ないため、個人で考えた後に、班で協力し合い全員が作図までできるように取り組みました。グループ活動など積極的に取り組んでいて、活発な様子も見られました。授業公開を通して、他の先生方にも見てもらい、教師のスキルアップを目指していきます。

生徒会役員引き継ぎ

11月25日(水)、全校専門委員会がありました。先日、新しい生徒会役員の任命式が行われましたが、この日は主に、旧生徒会役員の引き継ぎや担当の先生との打ち合わせがメインでした。新しく生徒会役員になった1・2年生はまだまだ分からないところもあると思いますが、山田中をさらに良くするためにがんばってくれると思います。これからの活躍に期待ですね。

避難訓練(火災)

11月24日(火)、避難訓練を実施しました。火災を想定した避難訓練で、理科室から火災したという設定で訓練を開始しました。教室から最短距離で避難先の運動場に行こうとすると、理科室の近くを通ることになってしまうため、理科室から離れながら運動場に移動しました。「お(押さない)・は(走らない)・し(しゃべらない)・も(もどらない)」の言葉を意識し、避難を行いました。校舎内ではすばやく歩き、外にでたら走って運動場に向かいました。どの学年も真剣に取り組んでいました。

またこの日は、都城北消防署の消防士の方々に来ていただき、消火器の使い方を指導してくださりました。「ホッピング(ホース、ピン、グー(にぎる)」の順で消火器を扱ったり、火の根元を狙ってホースを向けるなど、生徒達は正しい使い方を学ぶことができました。各学年を代表して、1年生の池之上さん、2年生の大牟田浩さん、3年生の牛谷さんが実際に消化器を扱いました。貴重な体験をすることができました。

消防士さんの講評によると、避難の様子は素早く行動できていて良かったということです。また都城では焚き火が原因で起こる割合が全体の3分の1ということも教えてもらいました。火災に遭遇したらすぐに助けを呼ぶことも大切だそうです。これから寒くなり、空気も乾燥する日が増えてきます。火の取り扱いには十分に気をつけましょう。

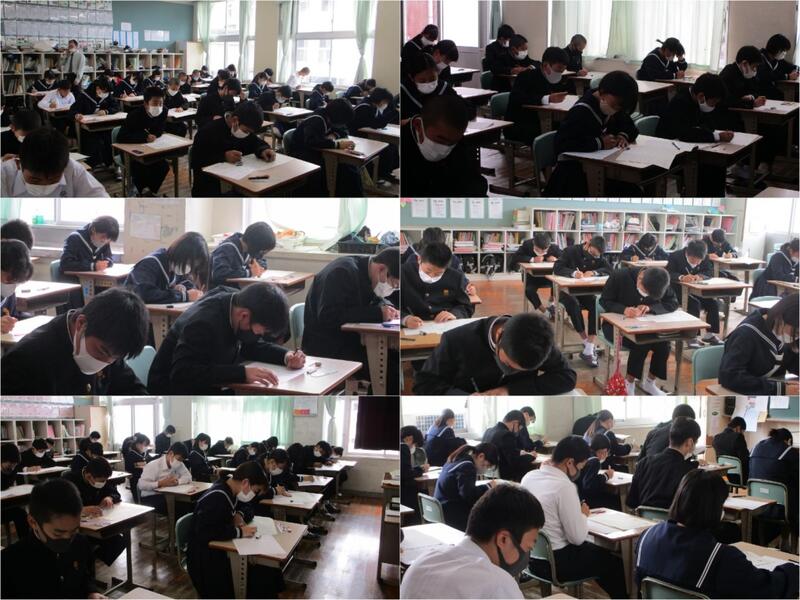

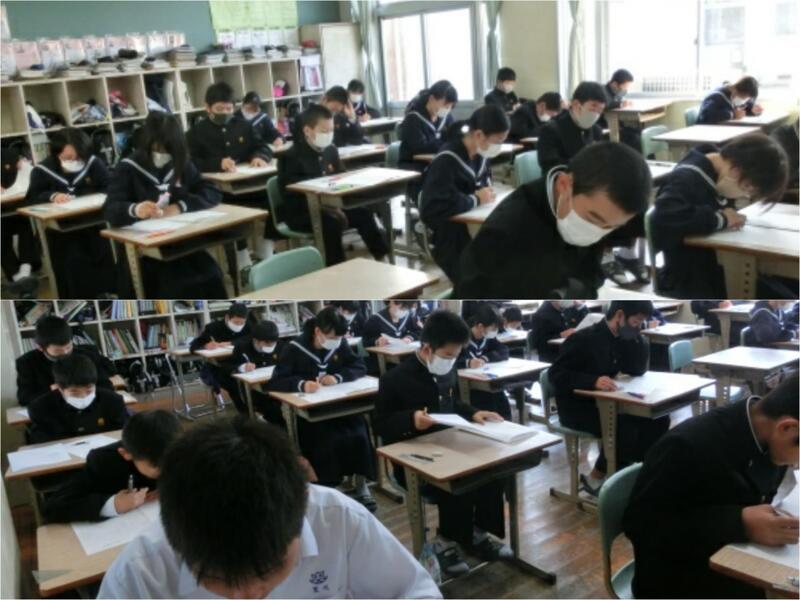

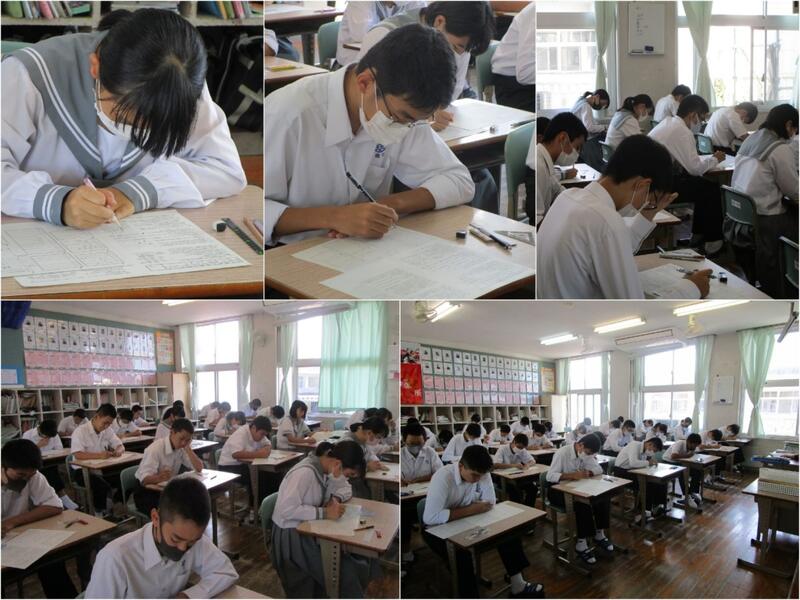

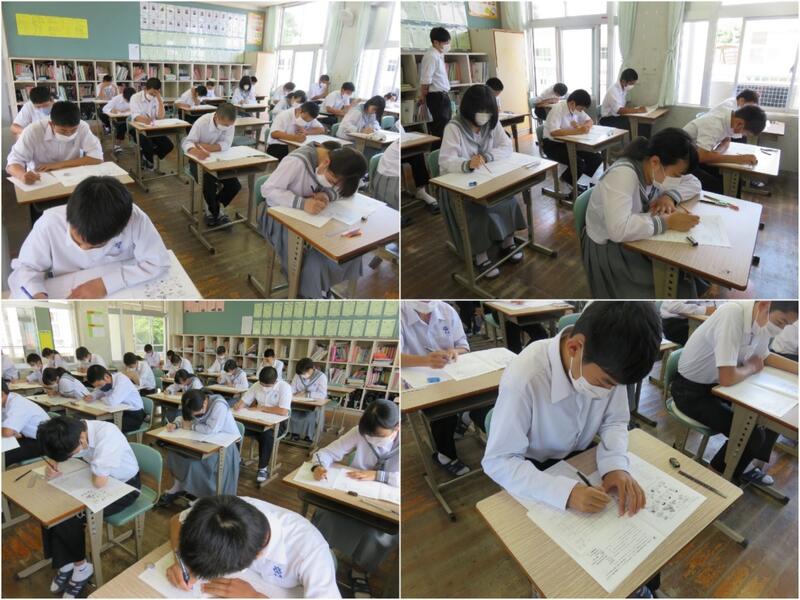

期末テスト

11月24日(火)、期末テストを実施しました。前回の中間テストからまだ1ヶ月半程度ということで、テスト範囲は狭かったかもしれませんが、今回は国社数理英の5教科だけでなく、保体・技術・家庭を加えた8教科での実施となります。5教科だけではなかったので、勉強するところも多かったと思いますが、テストに向けてしっかり勉強はできたでしょうか?テストはどのクラスも真剣に取り組んでいました。勉強の成果がでるといいですね。テストは明日まであります。テストの出来も気になるところですが、明日のテストに向けて気持ちを切りかえてがんばってください。

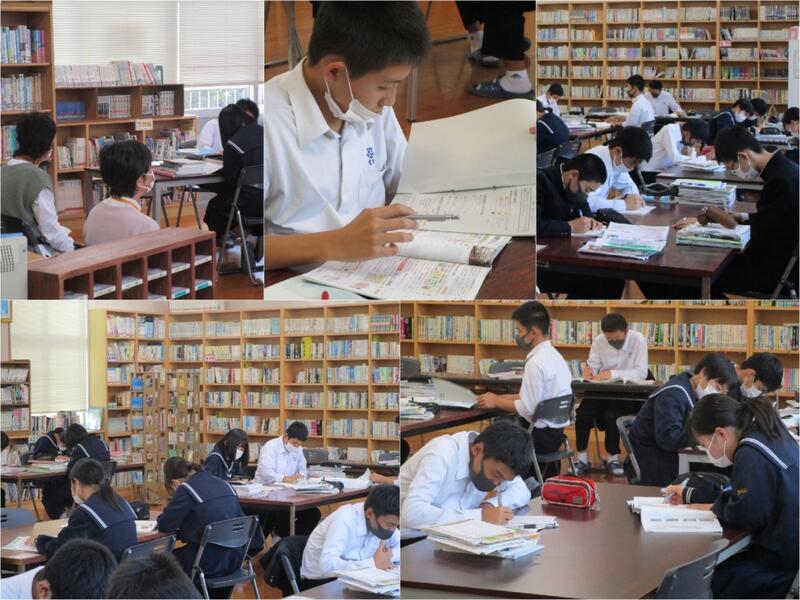

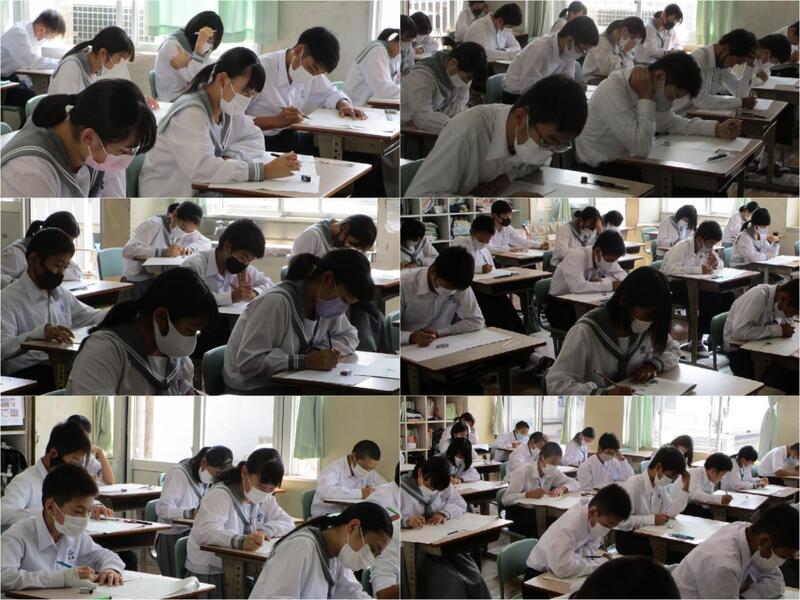

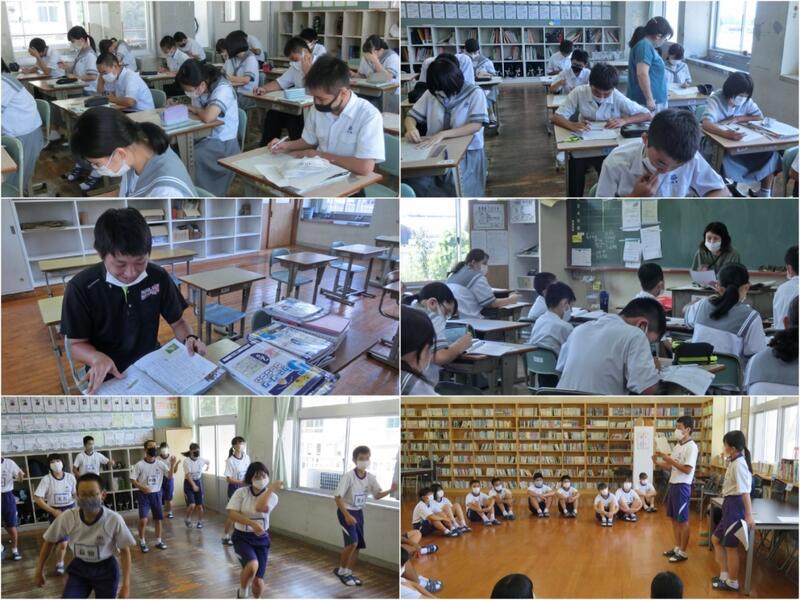

3年生勉強会

3年生は今週の月曜日から放課後勉強会を実施しています。3年生は部活を引退しているため、帰宅するのが早いです。しかし、早く帰宅してもなかなか勉強に取り組めなかったり、集中できない人もいるようでした。そこで、夜に家庭で受験勉強や苦手な教科を取り組めるように、放課後の時間を使って、課題を中心に終わらせるという機会を与えたところ、30名弱生徒の生徒が希望しました。もちろん課題だけではなくこの時間も苦手教科の勉強をしている生徒もいます。1・2年生の部活動終了の17:45分を目処に約1時間勉強に取り組んでいます。月水木金の週4回の取り組みですが、どの生徒も集中してがんばっていました。大変でしょうが,自分の未来のためにがんばっていきましょう。

昨年も勉強会は行っていたようですが、今年度は養護教諭を除く3年職員全員が部活動の主顧問をしており、放課後の時間を使うのが難しく、どうするか困っていました。しかし、社会福祉協議会の方々や民生委員の方々ご厚意で、見守り隊として、生徒達の自習を見届けてくれる手助けをしていただいています。本当に感謝しています。これから入試シーズンに突入していきますが、生徒・保護者・職員・地域の皆様で団結して入試を乗り越えていきましょう。頑張れ受験生!

花植え

11月19日(木)、3年生が花植え作業を行いました。昨日、学校にパンジーとビオラが届きました。これを鉢に移す作業です。新しい土を鉢に入れ、ポットからパンジーを取り出して植え替えました。このパンジーは卒業式の日に体育館に飾り、3年生を送り出してくれます。すでに大きくなったパンジーの花は摘み取っていきます。摘み取った花は水に浮かせて「浮き花」として鑑賞できます。卒業式の日にきれいなパンジーを飾れるように手入れをしていきましょう。

また、同時に落ち葉拾いや雑草取りなども行いました。しっかり取り組んでくれたおかげでとてもきれいになりました。これから落ち葉はますます増えてくる時期になります。みんなで学校をきれいにしていきましょう。

生徒会解任式・任命式

11月18日(木)、生徒会解任式・任命式を行いました。まず、第74期生徒会役員の解任式を行いました。役員1人1人に校長先生から感謝状を授与していただきました。今年1年、学校の中心となり様々な活動に取り組んでくれました。コロナ対策により例年とは違う行事等にも柔軟に対応し、積極的な活動を見せてくれました。本当にありがとうございました。この経験をぜひこれからの学校生活にも生かしていってくださいね。その後、第75期生徒会役員の任命式を行いました。こちらも、校長先生から全員に任命状を授与していただきました。今までの山田中の良いところをしっかりと引き継いで、さらに良くしていくために、新生徒会役員の皆さんを中心に全校生徒でよりよい山田中を作っていきましょう。

授業公開(英語・音楽)

11月17日(火)、3年2組で堀内先生による英語の授業公開がありました。「Clean Energy Sources(きれいなエネルギー資源)」という単元で、教科書本文の内容について学習しました。事前に生徒たちにメディア等を活用し、エネルギー資源について調べてきてもらい、どのような資源を使った発電があるか発表してもらい、そこから風力発電の長所、化石燃料の短所についても考えていきました。単語の練習や、本文の音読の練習など声がしっかりとでていて、ジェスチャーも積極的に使って練習している様子が見られました。また積極的にペアで意見交換を行うなど、対話的な授業が展開されていました。

また、今日は2年1組で笠牟田先生による音楽の授業公開もありました。絵画と音楽とのかかわりという単元で鑑賞の授業が行われました。音楽の特徴を感じ取り、曲と絵を結びつけようという学習課題のもと、2つの曲を聴き、どのような雰囲気がするかなどを考えました。音色や速度・旋律・強弱など気づいたことをワークシートの記入し、班で話し合いを行いました。その上で、それぞれの曲にふさわしい絵画を選び、その理由を発表しました。音楽の授業や部活動などの経験の積み重ねにより、生徒の感じとり方も違いが見られました。こちらの授業も積極的に授業に参加していました。

11月にかけて、山田中職員全員による授業公開が行われています。このような取り組みを通して、授業力向上を目指していきます。

清掃集会

11月16日(月)、清掃集会を行いました。今日から後期の清掃場所に変わるタイミングでの集会でした。全校生活委員会の米吉汰さん、米吉晴さん、福留さんが清掃の流れや決まりの確認をプレゼンテーションを使って説明してくれました。その後、新しい清掃場所で清掃内容の確認を行い、実際に清掃をしました。山田中は今年度トイレの改修工事(1・3年フロア)を行っていましたが、先日完成し、使用可能となる日も近いです。新しく生まれ変わったトイレです。きれいに使っていきましょう。

全校集会

11月11日、全校集会がありました。まず、命の大切さを考える講話を上野先生がしてくださりました。末期の大腸がんの診断を受け、余命1年と宣告された男性とその家族の生活を特集した動画を見ました。1日1日を大切に、そして楽しく過ごそうとしている家族に私たちは考えさせられました。私たちにとって当たり前のように過ごしている毎日ですが、当たり前のような毎日こそ幸せなのかもしれません。1日を大切にし、家族を大切にしたいと考えさせてくれる映像でした。

その後、表彰を行いました。理科の自由研究を夏休みの課題で取り組みましたが、1年生の宮元さんの自由研究が、第64回日本学生科学賞宮崎県審査において、宮崎県教育長賞を受賞しました。あわせて同作品でみやざき科学技術人材育成事業サイエンスコンクールプレゼンテーションにおいても優秀賞をいただきました。大変すばらしいことですね。これからも科学する心を大切にし創造的な研究を深めてください。皆さんも、日常生活の中で疑問に思ったことなどを調べたり、研究したりしてみてはどうでしょうか?新たな発見をすることができるかもしれないですね。

県英テスト(1年)

11月11日(水)、1年生を対象に県英語一斉テスト(県英テスト)を実施しました。中学校で学習した内容全部が範囲となっています。このテストを通して、現在までの習熟状況を確認し、今後の学習につなげていくことを目的としています。どちらのクラスも一生懸命テストに取り組んでいました。英語は学年が進むにつれ内容も難しくなっていきます。分からないところをそのままにしておくと、これからさらに大変になってしまいます。テストで間違えたところや分からなかったところをしっかりと復習し、英語力向上を目指してください。

1年1組調理実習

11月10日(火)、1年1組で家庭科の調理実習がありました。初めての調理実習ということで生徒もやる気いっぱいでした。今回は「しょうが焼き」を行いました。様子を見ていると、効率がとてもよくスムーズに調理が進んでいました。日頃から家の手伝い等をしてくれているのでしょうね。包丁もうまく使えている人が多かったです。中には、コンロに火をつける前に、油を引いて、フライパンに残った水と混じって・・・ということもあったみたいですが、なんとかうまくいきました。実習後はみんなでおいしく試食していました。ぜひ、家でも家族のために何か作ってみてくださいね。

陶芸教室

11月9日(月)、4組、5組の生徒を対象に陶芸教室を行いました。むかひ窯の福山さんを講師にお招きし、陶芸作りを指導してくださいました。生徒たちも粘土を自分の好きな形に創作していて、とても楽しそうでした。形作った粘土を窯で焼いて完成となります。出来上がりが楽しみですね。

入試説明会

11月5日(木)、入試説明会を実施し、3年生と保護者が参加しました。入試までの日程や、それにともなう様々な手続き、進路確認書について、推薦入試に関する話など、入試に必要なことが全て詰まったとても重要な会です。平日でお忙しい中ですが、ほとんどの保護者が出席してくださりました。いよいよ、入試に向けて進路を決定しなければらならない時期がきています。今月末からは三者面談も開始し、そこで進路決定を行います。今日の説明会を通し、改めて家族で進路についてしっかり話し合いましょう。また本日の説明会で分からないところなどありましたら、気軽にご相談ください。

1年1組 国語の授業

11月5日(木)、1年1組で桑原先生による国語の授業公開がありました。故事成語について調べたり考えたりしながら、自分の文章に生かすことを目標とした授業でした。故事成語の意味を確認しながら、使用できる場面を確認し、それを使った短文作りに挑戦しました。班で話し合いを行い、考えを友だちと共有する活動など、主体的・対話的で深い学びを意識した授業でした。生徒たちも意見を交換しながら、学びを深めるということで積極的に活動していたようです。授業公開は11月~12月にかけて、各先生が行っていく予定です。

定期演奏会

11月1日(日)、第45回定期演奏会をウェルネス交流プラザ「ムジカホール」で実施しました。新型コロナ対策のため、規模縮小した形での実施となりました。部員の保護者や学校関係者のみの入場となりました。今年は様々な行事が中止となり、演奏する機会が例年に比べてかなり少なくなってしまいました。3年生にとっては最後の発表会ということもあり、今回の定期演奏会を楽しみにしていました。各学年ごとの演奏があったり、パート紹介や3年生のソロなど縮小したなかでもとても楽しめる演奏会でした。3年生はさすが3年生と思えるほどとても上手でした。3年生はこれで引退となります、受験勉強も今までがんばっていたと思いますが、いよいよ本格的に向けて切り替えなければなりません。部活動で培ったものをぜひ受験で発揮してください。1、2年生は3年生が引退しますが、ぜひ3年生を越えるようにこれから練習をがんばってくださいね。

生徒会選挙立会演説会

10月30日(金)、生徒会選挙立会演説会を行いました。1年生から6名、2年生から6名の計12名が立候補しました。それぞれに応援者がつき、応援者による立候補者の紹介を行ったあと、立候補者が堂々と演説を行っていました。こういう学校にしたい、○○に取り組みたいなど、それぞれがマニフェストを掲げ演説を行いました。全校生徒全員が、それぞれの演説をしっかり聞いていました。またその後の投票では実際に選挙で使用する投票台や投票箱をお借りし、実際の選挙の形に乗っとった形で投票を行いました。結果は後日になりますが、立候補者12名は全員学校をより良くしたいという思いで、立候補してくれました。本当に頼もしいかぎりですね。当選されるのは2年生3名、1年生2名となりますが、今回立候補してくれた12名はどのような立場でもよりよい学校のために動いてくれると思います。

3年生初めての集団討論

10月29日(木)、3年生の総合的な学習の時間では進路学習を行いました。面接ガイドを配り、面接の練習を重ねていき、スキルを身につけていくわけですが、今日は泉ヶ丘高校を志望する生徒に、数名の生徒を加えて、集団討論をさせてみました。最初の練習で何をしたらよいかわからない状況で、全然うまくいかなかったですが、集団討論の難しさを知ることができたと思います。これから何回も練習を重ねて、レベルアップを目指していきます。

2年生英語授業

10月29日(木)、黒木先生による2年1組、2年2組の英語の授業公開を行いました。My Projet「こんな人になりたい」というテーマを元に、自分でスピーチ原稿を考え、それを覚えて発表しました。プレゼン能力も同時につけるという狙いで、生徒たちが自分自身でプレゼンテーションを作り、英語で発表しながら自分でプレゼンを操作するという取り組みをしました。インターネットを使って情報を集め、自分でプレゼンを作ることにより、今年度のテーマであるメディアとの関わり方を授業に生かした授業となりました。生徒はしっかりと原稿を覚え、ジェスチャーを使いながらプレゼンを行っていました。非常にレベルが高く、表現力をのばせる授業でした。

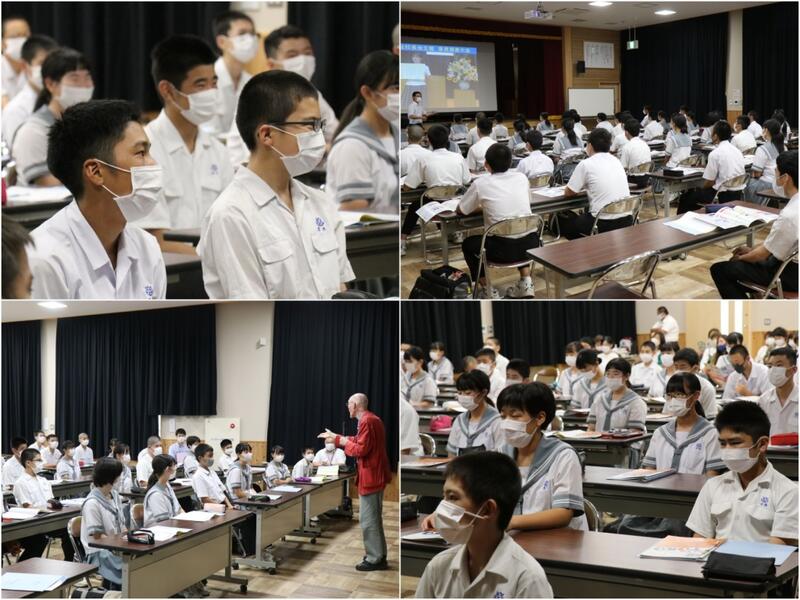

第2回高校説明会

10月22日(木)、第2回高校説明会を行いました。今回の説明会は、生徒に事前にアンケートを取り、希望する高校の話を聞くという形を取り、それぞれの高校に分かれて、公立(国立・県立)と私立の2校の話を聞きました。また、3年生だけではなく2年生も参加し、進路について考えることができました。自分が希望する高校ということで、全ての生徒が真剣な表情で話を聞いていました。3年生は来月後半からは三者面談も始まっていきます。自分の将来についてしっかりと考え、進路実現のために受験勉強を頑張っていきましょう。

全校専門委員会

10月21日、全校専門委員会がありました。9・10月の反省をそれぞれ行ったあと、11・12月の活動について各委員会で話し合いました。それぞれの目標は

学年委員会・・・「生徒会選挙を支え引き継ぎをスムーズに行おう。貢献活動に取り組もう」

学習委員会・・・「家庭学習を充実させよう。」

生活委員会・・・「ボランティア活動をしよう。」

文化委員会・・・「図書室を積極的に利用しよう。」

保健委員会・・・「インフルエンザに負けない体をつくろう。」

という目標のもと、具体的な活動の内容を話し合っていました。それぞれの委員会で決まった活動をしっかりと行っていきましょう。

教育実習生の道徳の授業

10月21日(水)、3年1組で教育実習生の有田先生による道徳の授業がありました。教科書の「私がピンク色のキャップをかぶるわけ」を題材とし、友だちの存在やライバルの存在について考えました。初めての道徳の授業でしたが、しっかりと準備され、生徒1人1人の話をしっかりと聞いた丁寧な授業でした。生徒たちもしっかりと手をあげて発言している様子が見られました。

実習生は今週金曜日までです。生徒たちの名前も覚えてくださり、たくさん会話している様子も見られます。あと2日で寂しいですが、がんばってくださいね。

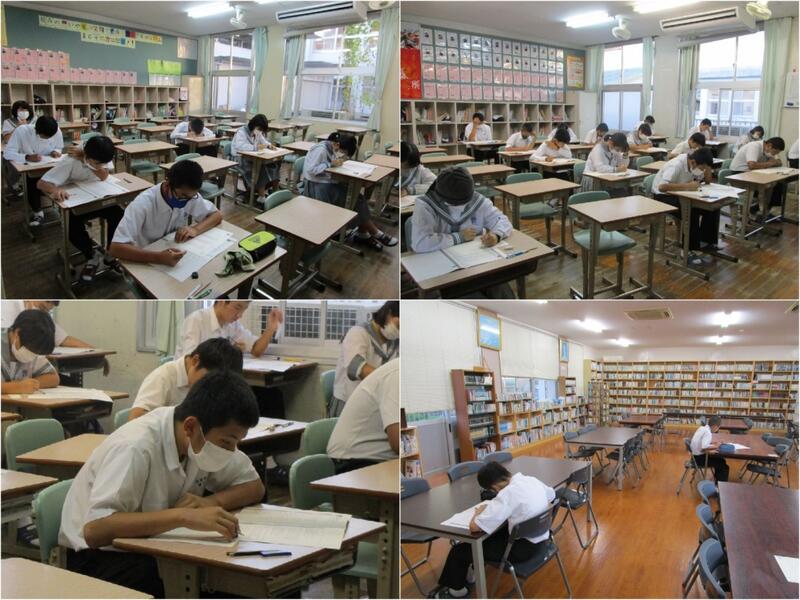

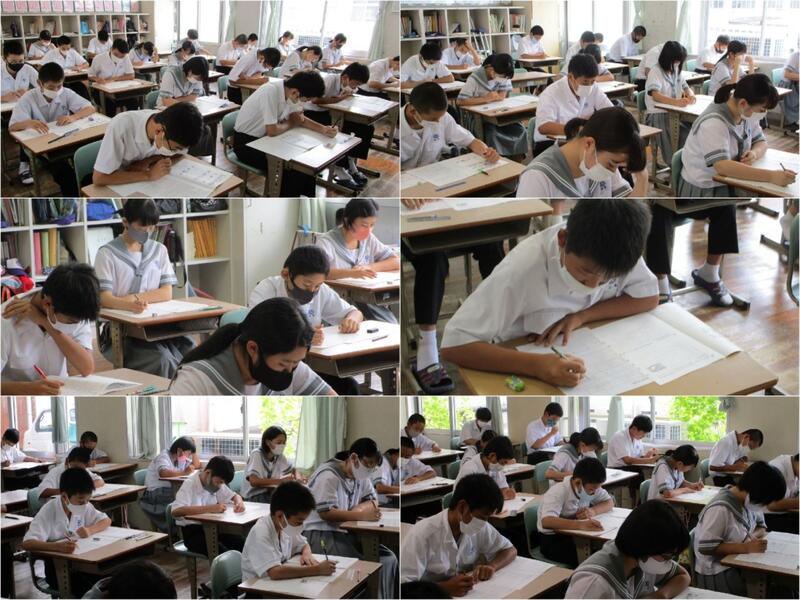

中間テスト(1・2年)/都北地区学力診断テスト(3年)

10/15(木)、1、2年生は中間テスト。3年生は都北地区学力診断テストがありました。1、2年生は2学期最初の定期テストということで、1学期末から現在までの内容を中心に出題されます。範囲表が配られているので、どこを勉強すればいいかは分かっていたと思いますが、計画的に勉強できたでしょうか。テストの様子を見てみると、どのクラスも真剣な雰囲気でテストに取り組んでいました。結果も大事ですが、間違えたところや分からなかったところを確認するためのテストでもあります。そのままにせずに、しっかりと復習をしていきましょう。3年生は実力テストになるので、範囲も広く今までの勉強の積み重ねが表れます。また今回のテストは進路決定にもつながる大事なテストにもなるので、準備をしっかりとしてきているでしょう。今日のテストの出来はどうでしたか?テストは明日まであります。最後の1問まであきらめずにがんばってください。

壮行会

10月14日(水)、壮行会を行いました。10月27日に行われる都城地区駅伝大会、11月上旬に行われる宮崎県中学校秋季体育大会に出場する、駅伝部、男子卓球部、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部の選手が堂々と挨拶しました。駅伝部は正式な部活動ではありませんが、各学年の選抜メンバーでチームを組み、山田中の代表として出場します。選手を代表して、男子卓球部の蔵満さんが選手宣誓を行いました。その後、生徒会の川野さんによる激励の言葉のあと、体育大会のリーダー達によるエールもありました。県大会に出場する選手は山田中の代表であるとともに、都城地区の代表として出場します。地区の代表という自覚をもち、正々堂々としたプレー、礼儀や挨拶を行い、最後まであきらめず勝利を目指して頑張ってきてください。山田中全員で応援しています。

紫峰祭

10月11日(日)、紫峰祭を実施しました。コロナ対策として、保護者の入れ替えや消毒作業など、例年とは違った形となりましたが、保護者の皆様の協力のおかげで、スムーズに実施することができました。まず、生徒会によるオープニングが行われたあと、吹奏楽部による演奏披露、2年生の若松さんによる英語暗唱の発表がありました。合唱コンクールではどのクラスも今までの練習の成果を出し、大変素晴らしい合唱でした。練習はうまくいかなかったりする部分もあったかもしれません。しかし、本番に向けて今まで練習を頑張ってきました。2年生はとくに練習に力を入れていて、練習時から非常に高いレベルでした。3年生は劇の準備と並行しながらで、2年生に遅れをとっていましたが、3年生の最後の追い上げは大変すごく、非常に高いレベルの合唱に仕上がっていました。金賞を取った2・3年生の皆さんおめでとうございます。1年生もぜひ来年は金賞を目指して頑張ってください。

午後からは、3年生による劇「グッドバイ・マイ」の発表がありました。体育大会後から本格的に練習が始まりましたが、まさに学年一体となってキャストも裏方も一生懸命準備をしてきたのが伝わる劇でした。演技も大変すばらしく、「涙がでるほど感動した!」と言ってくださった先生もいました。体育大会から紫峰祭まで約1ヶ月。途中で中間テストもあったり忙しい毎日の中で、とてもレベルの高い劇を仕上げたことに大変感動しました。ぜひその力を今後の学校生活や学習に生かしていってください。

当日は忙しい中、見に来てくださった保護者の皆様ありがとうございました。

社会の研究授業

10月8日(木)、3年1組で小野先生による社会の研究授業が行われました。学校生活における身近な題材を使って、法の支配について考えさせる授業を行いました。例えば、「給食はやめて弁当にする」「教科書代を集める」など様々な事項について、できるか・できないかについて考えました。また、先生ならできるのか、校長先生ならできるのか、総理大臣ならできるのかという視点でも考えさせました。生徒が発表する際には、理由や根拠を述べさせるなど、学びを深める手段もとられていました。

このような授業を通し、日本国憲法をはじめとした法に対する関心を高め、基本的人権に関する問題を意欲的に探求し、人権が法によって保証されていること、日本国憲法の基本原理と現代社会における意義について、その知識を身につけます。法の支配という難しい内容ですが、いかにして生徒に理解させることができるのかが工夫されている内容でした。

山田中学校ではこのような研究授業を通して、教師のスキルアップに取り組んでいます。今後もそれぞれの教科で研究授業を行っていく予定です。

全校集会

10月6日(火)、全校集会がありました。この日は表彰と教育実習生の紹介がありました。表彰では、都北地区学校創意工夫展において、2年生の福島さんが特選。薬物乱用防止ポスター展で2年生の東さんが佳作。都北地区の理科の自由研究において1年生の宮元さん、2年生の福島さんと大牟田志さんがそれぞれ表彰されました。また先日行われた都城地区中学校秋季体育大会の卓球競技において第3位に入賞した蔵満さんも表彰されました。大変すばらしい結果です。おめでとうございます。

その後、教育実習生の紹介がありました。有田先生です。山田中の卒業生であり、現在大学4年生です。教科は社会で3年1組に所属して、3年生を中心に実習を行っていきます。早く名前を覚えたいとやる気いっぱいです。ぜひ話しかけてみてください。

先日行われた、中体連の結果です。現在2年生は生徒数が少なく、1年生もメンバーに加わっている部活動が多いです。団体戦では他の中学校相手になかなか勝つことができませんでしたが、それぞれの部活で精一杯頑張ってきたようです。個人戦では県大会を決めた部活動もあります。コロナ対策により、多くの大会が中止され、なかなか実戦経験を積むのが難しい中でしたが、大変頑張りました。県大会では都城地区の代表であるという意識をもって精一杯頑張ってきて下さい。

〔中体連の結果〕

野球部 初戦惜敗

サッカー部 初戦惜敗

男子バスケ部 初戦敗退

男子テニス部 団体 初戦敗退

個人 清家さん・福重さんペア ベスト12(県大会)

女子テニス部 団体 2回戦敗退

個人 溝口さん・若松さんペア ベスト16(県大会)

男子卓球部 団体 初戦惜敗

個人 2年シングルス 蔵満さん 第3位(県大会)

日髙さん ベスト16

1年シングルス 髙橋さん ベスト8(県大会)

筒井悠さん ベスト8(県大会)

筒井陽さん ベスト16

女子バレー部 団体 初戦敗退

柔道競技 個人 2敗

第2回英検

10月2日(金)、放課後に英検が実施されました。今回は3級が19名、4級が8名、5級が3名の合計30名が受検しました。3級が中3終了程度、4級が中2終了程度、5級が中1終了程度の内容です。習っていないところもあると思いますが、それぞれ検定に向けて勉強を頑張ったことと思います。特に入試に向けて3年生がたくさん受検していました。結果が楽しみですね。

合唱コンクールリハーサル

10月2日(金)、3年生の合唱コンクールリハーサルがありました。昨日は、1・2年生のリハーサルをし、今日は3年生のリハーサルです。ステージの移動の仕方の確認を行い、実際に合唱もステージで歌いました。お互いの合唱を聞き、刺激にもなったと思います。紫峰祭まであと9日です。毎日、学校中に歌声が響いていてとても気持ちがいいです。本番に向けて、来週も練習をがんばりましょう。

中間テスト(3年)

9月30日(水)、10月1日(木)、3年生は中間テストがありました。1・2年生の中間テストは10月15日(木)、16日(金)にあるのですが、3年生はその日は学力診断テストがあるため、中間テストを早めた形になります。テストの様子を見てみると、どの生徒も一生懸命問題に取り組んでいました。定期テストは範囲が決められているので、勉強した分だけ良い点数がとれると思います。体育大会が終わり、すぐに紫峰祭の準備に入り、忙しい中ですがしっかり家庭学習はできたでしょうか。結果も大事ですが、間違えたところはそのままにせず、しっかりと復習をしましょう。

壮行会

9月23日(水)、壮行会を行いました。10月2日(土)、3日(日)に実施される都城地区中学校秋季体育大会に向けて、各部活動のキャプテンが抱負を述べました。今回の秋季大会も、新型コロナ対応により例年とは違った形で実施されます。協会主催の大会の多くが中止となり、1年生にとっては今度の大会が初めての大会になる生徒もいるかと思います。しかし今大会は新人戦ともいわれており、県大会にもつながる大会です。練習の成果を十分に発揮して、最後まであきらめず精一杯がんばってきてください。

全校集会

9月16日(水)、全校集会がありました。校長先生の話のあと、紫峰祭のスローガン発表がありました。今年のスローガンは「One in Spirit~キセキの命 今こそ一つになる時~」ということで、紫峰祭実行委員から発表がありました。先日はとてもすばらしい体育大会を作ってくれました。紫峰祭も準備まで時間は短いですが、すでに合唱の練習は本格化し始め、3年生の劇の練習もスタートしています。ぜひ感動を呼ぶ素晴らしい紫峰祭を作ってほしいと思います。

またその後、命の大切さを学ぶ講話ということで、今回は轟木先生から話がありました。命を見つめてという、大牟田市の中学2年生の生徒が亡くなる直前に書いた作文をもとに、本当の幸せって何だと思いますか?と投げかけられました。大牟田市の中学生のその生徒は「今、生きている」ということです。と自分の癌との闘病を元につづられていました。当たり前のことができる今を大切にし、1日1日を大切にしてほしいというメッセージが込められていました。ぜひ、もう一度自分自身で幸せって何だろう?と問いかけてみてください。

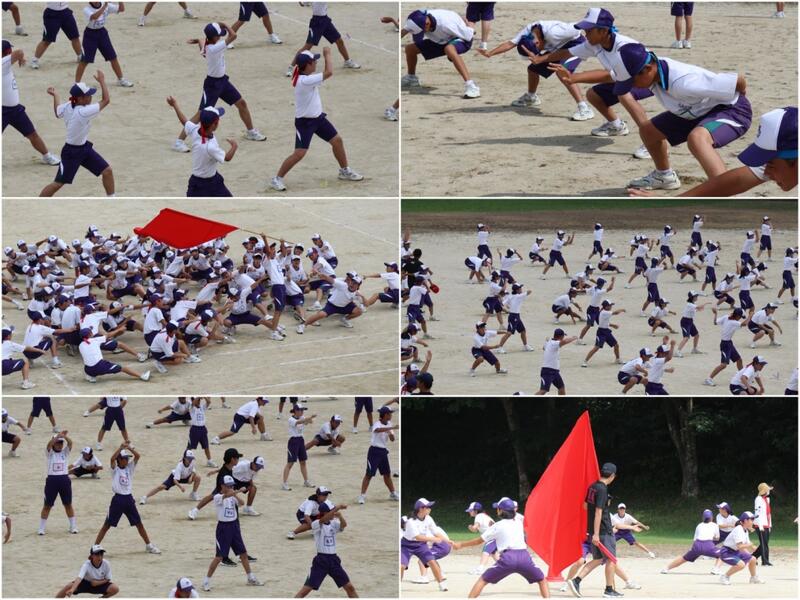

第74回体育大会

9月13日(日)、第74回体育大会を開催しました。天気が心配でしたが、朝から雨も降らず絶好の体育大会日和となりました。今年のスローガンは「永劫回帰~困難に打ち勝つ絆をつなげ~」とし、一瞬一瞬を全力で取り組むという意識をもち、この日のために練習を頑張ってきました。どの競技も生徒達は全力で競技し、そしてたくさんの笑顔を見ることができました。コロナ対策で例年とは違う形にはなりましたが、今まで通りにできる限りやりたいという思いが、今回の体育大会につながりました。保護者の皆様も例年通りの応援とはならなかったと思いますが、ご協力ありがとうございました。結果は赤団がダブル優勝ということでしたが、どちらの団も精一杯頑張ったと思います。行事を通して、クラスの絆も深まったと思います。これからの学校生活にも生かしていってください。今日は最高の体育大会を行うことができて本当に良かったです。ありがとうございました。

全校体育⑥

9月11日(木)、6回目の全校体育がありました。この日は先日の予行練習の反省をもとに、入場行進の練習や、役員指導などを行いました。入場行進は各団ごとに練習をし、全体で合わせました。最初に比べたら、手もしっかり振り、声もでてきたように思えます。また後半は、各学年ごとにわかれ、時間をわけて各学年ごとの競技の練習も行いました。いよいよ体育大会が明後日となりました。天候が心配ですが、最高のパフォーマンスを発揮できるように、団で力を合わせてがんばっていきましょう。

予行練習

9月9日(水)、体育大会予行練習を行いました。朝は雨が降り、実施できるか心配でしたが、9時前には雨が止み無事行うことができました。実際にプログラムを通しながらやっていき、課題点を見つけ改善していくことがで狙いです。どちらの団もすべての競技に全力で取り組んでいました。しかし、入退場や役員の動きについては改善するところがあるようです。今後の練習に生かしてください。予行練習の結果は優勝が赤団、応援賞が青団でした。しかし本番は何が起こるかわかりません。団技やリレー、応援など各団で作戦を立てて、練習していきましょう。今日は1日通しての練習だったので疲れたと思います。明日しっかり休養をとって明後日からの練習をがんばっていきましょう。

全校体育⑤

9月8日(火)、5回目の全校体育がありました。この日は、エール交換、特選種目の入退場の確認、役員指導、団活動など幅広く練習しました。特選種目の入退場の確認をしている間、特選種目に出ない生徒たちでテント張りをしました。明日の予行練習に備えてです。また団活動の様子を見てみると、どちらの団も声が出るようになってきました。団のまとまりも出てきているようです。明日は予行練習です。予行練習でも徒走やリレー、団技など手を抜かずにしっかりがんばりましょう。実際に通してやってみて、不十分なところを今後の練習に生かしましょう。

全校体育④

9月4日(金)、4回目の全校体育がありました。この日は、2回目のソーラン節の練習です。前回の反省で、腰が全体的に高い、1年生でまだ覚えていない生徒がいるなどの課題があげられました。そこで、本日は1度全体で通して練習した後、団ごとに分かれて練習し、踊りの質のレベルアップに取り組みました。赤団・青団とも前回の反省を生かして一生懸命練習していました。体育大会本番で立派なソーラン節が披露できるように頑張ってください。

英検IBA

9月4日(金)、全校一斉に英検IBAを実施しました。英検IBAは、英検のプレテストと位置づけられる団体受験専用の試験で、今年度県下一斉に実施されました。Readingが25分、Listeningが20分、アンケート5分のテストで、2・3年生は同じ問題に取り組みました。生徒の英語能力を測り、今後の授業改善に役立てることも可能です。

山田中は毎年、多くの生徒が英検に積極的に挑戦しています。英語担当の先生によると、3級や4級を受験する生徒にとっては簡単だということですが、どの生徒も真剣に取り組んでいました。英検を受験する生徒にとっては、良い予行練習となったようです。

全校体育③

9月3日(木)、3回目の全校体育がありました。この日は主に全校団技の綱引きと、役員指導です。綱引きは例年、全校生徒で行うのですが今年度は学年ごとに分散して綱引きを行います。その入退場の確認を行い、実際に綱引きを行いました。また役員指導もありました。用具準備や出発合図、観察や着順判定など体育大会にはたくさんの係があります。1回目の役員指導でしたので、この日は仕事内容の確認や同じ係になった生徒の顔合わせとなりました。体育大会を支えてくれる大事な役割です。責任をもってしっかりと仕事を頑張って下さい。

全校体育②

9月1日(火)、この日、2回目の全校体育がありました。この日は、エール交換の練習とソーラン節の練習です。ソーラン節ではまだ1年生で覚えていない人がいたり、腰が高かったりするので気をつけるようにと実行委員長からも話がありました。ソーラン節は山田中で毎年踊っていて伝統になっています。ぜひ今年も素晴らしいソーラン節を見せて下さい。どちらの団も暑い中一生懸命練習を頑張っています。熱中症に充分に気をつけて、水分をしっかりと取りましょう。水筒を持ってきていない生徒が数名いましたので、水筒も必ず持ってくるようにしましょう。

全校専門委員会

8月31日(月)、全校専門員会が開かれました。今日は、7月の反省と、8、9、10月の活動についての確認がありました。体育大会や紫峰祭があるため、各委員会ともそれに関する話し合いが行われました。また、この日は委員会に参加しない生徒が外で草抜きをしてくれました。曇ってはいましたが、まだまだ暑い中ご苦労様でした。体育大会や紫峰祭に向けて、それに関する様々な生徒会活動があります。積極的に取り組んで、行事を盛り上げていきましょう。

全校体育①

8月28日(金)、全校体育がありました。2学期最初の全校体育でしたが、入退場や開会式の流れを通しながら練習しました。天気は途中で雨が降ってくることもありましたが、雲が多かったことで、いつもよりは暑さは抑えられていました。しかし熱中症予防のため、1時間程度の練習の中にも給水を挟みました。のどがそこまで乾いていなくても、こまめに水分を取るようにしていきましょう。また、本日は最初の全校体育だったわけですが、体育服やハチマキなどの忘れ物がゼロでした。忘れ物は応援の点数にも関係してくるので、みんな注意はしていますが、やはりスタートから忘れ物ゼロはうれしいですね。ぜひこれからも継続していきましょう。

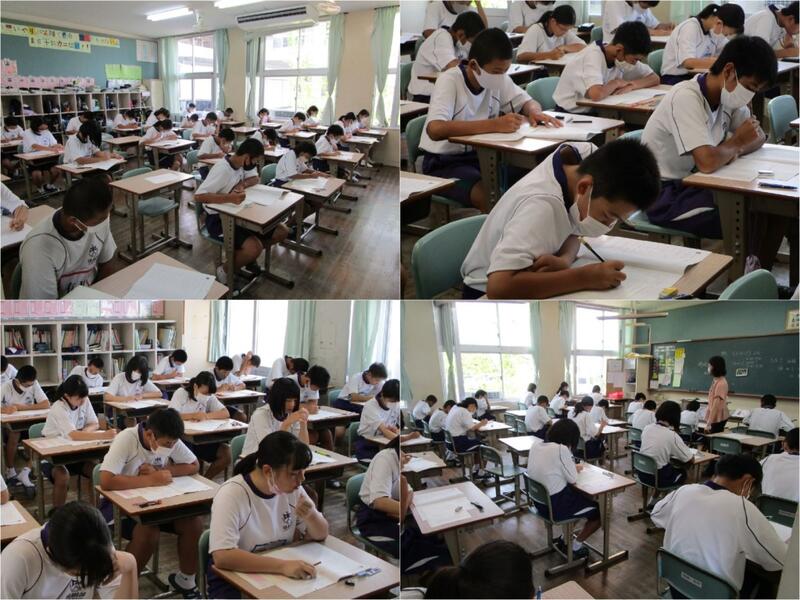

実力テスト(1,2年)、都北地区学力診断テスト(3年)

8月27日(木)、1・2年生は実力テスト、3年生は都北地区学力診断テストが実施されました。この日は、国語・理科・英語の3教科がありました。定期テストとは違い、範囲が広くて大変だと思いますが、夏休み中の学習の取組が今回のテストで分かります。また3年生は進路選択にもつながる大事なテストです。

テストの様子を見てみると、どのクラスも一生懸命問題に取り組んでいました。勉強の成果が出るといいですね。明日は社会・数学が実施されます。結果はもちろん大事ですが、その後が1番大事です。間違ったところをそのままにしておくと、分からない内容が増えていきます。分からなかったところや間違えたところをしっかりと復習し、同じ間違いをしないようにしていきましょう。

2学期始業式

8月24日(月)、2学期がスタートしました。始業式では、1年生の東涼音さん、2年生の畑中世純さん、3年生の中島耕太朗さん、生徒会の南海稀さんが代表して2学期の抱負を述べてくれました。どの発表も前向きな気持ちが伝わる素晴らしい発表でした。2学期は1番長い学期であるとともに、体育大会や紫峰祭などの行事もあり、とても忙しい学期です。コロナ禍で今までとは違うこともあると思いますが、学校行事に積極的に取り組んでください。またそれぞれの発表の中に学習面についての話もありました。忘れ物が多いと述べてくれた生徒もいましたが、デイリーライフにきちんと記入する、課題は後回しにせず、先に終わらせるようにする、準備は前の日の夜のうちに済ませておくなど、しっかり改善してほしいです。本校の課題は学力向上です。部活や行事に忙しいですが、しっかりと両立して頑張ってください。

その後表彰では、先日行われた、中体連(部活動合同競技会)と県吹奏楽コンサートの表彰がありました。卓球部は先日のブログで紹介していますので、そちらをご覧ください。吹奏楽は今回金賞をいただきました。今の3年生にとっては、銅賞→銀賞→金賞と1つずつ上がっての賞だったので大変素晴らしいですね。本当におめでとうございます。

その後、服装容疑検査、学級活動(課題点検)と続き、5時間目にはさっそく授業が始まりました。まだまだ暑い日が続きますが、体調管理には充分に気をつけ、これから始まる体育大会の練習に備えていきましょう。

親子愛校作業

8月23日(日)、親子愛校作業がありました。早朝から、生徒や保護者の方々、ボランティアの会の皆様も協力していただき、学校の除草作業を行いました。例年は6月と8月の2回に渡って行われますが、コロナ対策の影響で6月は実施されませんでした。その分雑草の量も多くて大変でした。1時間程度ですが、かなりの草を取り除くことができました。2学期に向けて、気持ちのよい環境を作ることができました。ありがとうございました。

サマースクール

8月18日(火)、20日(木)はサマースクールの日でした。この日は課題の点検と夏休み明けに行われる実力テストに向けての対策で各教科の授業が行われました。どちらも3時間程度でしたが、どのクラスも集中して取り組んでいました。中には眠たそうにしている生徒もいました。休みが続いて生活リズムが乱れていないか心配です。来週から2学期が始まります。まだまだ暑い中ですが、2学期には体育大会に向けての練習が始まります。生活リズムをしっかりと見直し、体調を整えて2学期登校できるようにしましょう。

3年生は3時間授業の後、弁当を持参していて体育大会で発表するダンスの練習をしていました。また各団のリーダーや団装飾など毎日登校して練習を頑張っています。コロナ禍の中、例年の体育大会通りにはならないかもしれませんが、すばらしい体育大会を作っていきましょう。

部活動合同競技会④

8月2日(日)、部活動合同競技会の卓球競技では団体戦、初戦に沖水に3-1で勝利し、準決勝の祝吉中に非常に惜しい試合でしたが2-3で負け、3位という結果でした。もう少しで決勝でしたがとても良い試合をしていました。個人戦でも県大会の出場ラインであったベスト8に今滿さんが入賞しました。ベスト16(3回戦敗退)も坂元(和)さん、南(雄)さん、山下さんの3名が入りました。こちらは体育館内でしたが、冷房が入っていたので熱中症の心配はあまりありませんでしたが、室内ということでコロナ対策を徹底していました。声を出すのは禁止、手袋をして得点板、ベンチコーチなしなどです。そんな中、生徒達はとてもがんばり非常に素晴らしい結果を残すことができました。おめでとうございます。

部活動合同競技会③

サッカー競技ではリーグ戦を2試合行いました。サッカー競技は順位を決めないということで、勝っても負けても2試合のみということで、生徒もこの2試合に全てを出しつくしました。初戦高城戦では惜しいところもありましたが0-0で引き分け。翌日の2戦目の山之口戦では攻守にすばらしいプレーが見られ4-0で勝利することができました。炎天下の中、応援にも制限がかけられている中、この大会が実施できたことに感謝し精一杯のプレーをすることができたようです。お疲れ様でした。

都城地区部活動合同競技会②

8月1日(土)、先週に続き、都城地区部活動合同競技会が行われました。男子テニス部は初戦に山之口に0-3で敗退となりました。個人戦は3年生の東さんと2年生の福重さんの1ペアが出場し、1回戦に勝利。2回戦で敗退となりました。女子テニスは団体戦では初戦、中郷中に1-2で惜敗。個人戦も1回戦で敗退という結果でした。炎天下の中、コロナ対策だけではなく熱中症対策も非常に大変だったと思います。また応援にも制限がかけられ、いつもと違う形での試合でなかなか大変だったと思います。しかし、出場した全ての生徒が精一杯のプレーをしていていて大変すばらしかったです。お疲れ様でした。

終業式

7月31日(金)、1学期終業の日でした。新型コロナによる休校のため、授業時数確保のため予定より7日遅い終業式となりました。3時間授業を行ったあと、終業式を行いました。

終業式では1学期の反省を1年生の東馳緯さん、2年生の吉田こころさん、3年生の徳満天優さん、生徒会を代表して若松黎さんの4名が代表で発表しました。4人ともそれぞれの立場で、1学期の反省や、2学期へ向けて豊富など前向きでとても立派な発表でした。

その後、校長先生の話や学習指導の話、保健安全面の話、生活指導の話など、それぞれ担当の先生方から話がありました。

なんといってもこの日は通知表を渡される日です。学級活動では生徒たちは楽しみでもありドキドキする時間ですね。結果も大事かもしれませんが、通知表を見てしっかり自分を振り返ることが大切です。良かったところはさらに伸ばし、苦手な教科はこの夏休みで克服できるように、学習を頑張ってください。

2学期に全員が元気に登校することを職員一同願っています。暑い日が続きますが、体調管理には十分に気をつけ、感染症予防にもしっかりと努めて下さい。課題は「計画的」にがんばりましょう。

都城地区部活動合同競技(交流)会①

7月23日(木)から都城地区部活動合同競技(交流)会が始まりました。今週末はバスケットボールとバレーボールがあり県大会の方では柔道が開催されました。男子バスケットボールは初戦は高崎中と対戦し、見事勝利を収めることができました。2回戦では祝吉中と対戦し敗退しましたが、最後まで一生懸命プレーし悔いの残らない試合ができたようです。女子バレーボールでは初戦に小松原中と対戦し0-2で敗退しました。こちらも最後まで精一杯がんばったようです。県大会では柔道競技が行われ、山田中からは個人で2名出場しました。それぞれ2回戦敗退、1回戦敗退という結果でした。

どの競技も、新型コロナの影響で大会が相次いで中止となり、その中で開催された本大会。3年生にとっては最後の大会ということもありとても気持ちが入っています。今週末からは卓球、テニス、サッカー、野球と相次いで実施されます。新型コロナの感染拡大が非常に心配されますが、最後まで後悔のないように頑張ってほしいと思います。

結団式

7月21日(水)、体育大会に向けて結団式がありました。まず体育大会実行委員の挨拶があり、スローガン発表がありました。実行委員がとても楽しい動画を作ってくれました。

今年度の体育大会のスローガンは

『永劫回帰~困難にも打ち勝つ絆をつなげ~』となりました。永劫回帰とは宇宙は永遠に循環運動を繰り返すものであるから、人間は今の一瞬一瞬を大切に生きるべきであるという意味です。今年は新型コロナの影響で行事がなくなったり縮小されたりということがありました。そのような中、体育大会は開催されますが、今まで通りの形とはいかないかもしれません。しかし、自分たちにできる精一杯のことはやろうという意思が感じられるすばらしいスローガンだと思います。

その後、団の色決めが行われました。レクリエーションを交えた楽しい色決めでした。結果は赤団が3-2、2-2、1-2。青団が3-1、2-1、1-1となりました。最後少しだけリーダーの紹介や団の先生の紹介があり、応援の練習をしました。最高の体育大会を目指して、このすばらしいスローガンのもと練習を頑張っていきましょう。

壮行会

7月15日(水)、壮行会が行われました。来週から始まる都城地区部活動合同競技(交流)会、宮崎県中学校特別スポーツ大会2020、吹奏楽サマーコンサートに向けて各部活動にエールを送りました。どの部活動も堂々とした行進をし、立派に意気込みを述べてくれました。新型コロナの感染症対策や休校により2月末~5月まで部活動ができませんでした。中体連はなくなりましたが、様々な方の協力の元、このような大会を実施することができます。3年生は最後の大会になりますが、悔いの残らないように精一杯自分の力を出し切ってください。

性に関する講話

7月8日(水)、3年生を対象に性に関する講話がありました。NPO法人ハートスペースMより、佐藤先生、萩原先生の2名の講師の先生を招き、望ましい関係の作り方など、大切な話をたくさんしてくださいました。デートDVについての話では、DVという言葉は知っている生徒も多かったですが、詳しく知っている生徒はあまりいません。デートDVは交際相手暴力という意味ですが、ただ殴る、蹴るといった身体的な暴力だけを指すものではありません。暴力には、人前でバカにしたり、携帯電話やメールを細かくチェックして、行動を監視したりする精神的暴力や、性行為の強要などの性的暴力も含まれます。生徒も知らないことも多く、とても勉強になりました。また、途中で笠牟田先生と中村先生のロールプレイもあり、とても勉強になる1時間でした。望ましい交際のあり方、人間関係の作り方を考え、自分も相手も大切にし、傷つけないようにしたいです。

3年英語の授業

7月8日(水)、3年生の英語の授業ではMy Project7「あの人にインタビューをしよう」という単元のインタビュー発表をしました。事前の授業で、インタビューのやり取りの原稿を考え、練習してきました。

今の3年生は1年生の時から、各プロジェクトでこのような発表を続けています。生徒の前で発表するの緊張したと思いますが、どの生徒もしっかりと原稿を覚えて、ジェスチャーを使ってうまく表現していました。1、2年の時よりも表現力を高めるための工夫も行っていました。このような取組を通して、コミュニケーション能力の育成も図りながら英語力向上に努めていってほしいです。

第1回高校説明会

7月2日(木)、3年生は総合的な学習の時間で、第1回高校説明会が行われました。本来は1日かけて行う予定でしたが、コロナ対策のため、2日(木)と9日(木)の2回に分けて分散して行います。給食終了後、生徒はバスに乗り山田総合センターに移動しました(野球部はそのまま球場で部活のため自転車で移動)。この日、来て下さったのは都城商業、都城工業、都城聖ドミニコ学園、都城泉ヶ丘、小林秀峰、都城の計6校です。生徒たちはそれぞれの学校の話をしっかりと聞いていました。進路学習等で自分の興味がある学校については調べていましたが、それ以外の高校の話も聞けることで、改めて自分の進路について考える機会になったと思います。9日には2回目の高校説明会があります。しっかりと話を聞いて、自分の進路について考えていきましょう。

2年生職業体験学習(出前講座)

7月2日(木)、2年生の総合的な学習の時間では、職業体験学習ということで日章学園から先生を招き、様々な体験をさせていただきました。本来、職場体験学習では各事業所に出向き、様々な仕事を体験するものですが、新型コロナウィルスの感染予防のため実施できませんでした。しかし少しでも生徒に職業観を養い、自分の将来を考えるための1つのきっかけになればと思い、このような形で実施しました。オムレツの作り方を学ぶコース、電気に関すること、電卓を使った演習、パンクを見つける活動。生徒達の興味も非常に高くとても意欲的に活動していました。オムレツは調理の先生が実際に教えてくださり本場のふわとろオムレツを作ることができました。電気のコースでは静電気のしくみを理解し、なぜスマホがタッチできるかを理解することができました。各コースでとても楽しい演習が行われ、大変充実した学習ができました。少しずつ自分の進路について考え、仕事や職種について学んでいきましょう。

期末テスト

6月25日(木)、期末テストがありました。今日と明日の2日間で行い、今日は3教科、明日は2教科実施されます。今年は新型コロナウィルスによる休校の影響で、中間テストがなくなり、今回の期末テストが今年度初の定期テストとなりました。1年生にとっては最初のテストということもあって緊張している様子も見られました。またどの学級も集中してテストに取り組んでいました。範囲が広いこともありテスト勉強も大変だったと思いますが、今日の出来はどうでしたか?テストは明日まであります。最後まで油断せずにテスト勉強を頑張って下さい。

学年懇談、弁当の日

6月21日(日)、学年懇談が体育館で行われました。4月の参観日や家庭訪問が中止となってしまいましたが、今回は今年度初ということで多くの保護者の皆様が参加してくださいました。お忙しい中、来校していただきありがとうございました。コロナ対策のため、各学年で時間を分けて行いました。各学年の職員紹介や学校生活の様子、行事や進路に関する話など各学年ごとに短い時間でしたがいろいろお伝えすることができました。

また、本日は弁当の日ということで、生徒それぞれが目標を決めて、弁当作りに挑戦しました。

○ふれあいコース・・・おかずを弁当箱につめるなど、弁当作りの手伝いをする。

○おにぎりコース・・・お米を炊いて、おにぎりを作る。

○ステップコース・・・おかずを1品以上自分で作る。

○完璧コース・・・自分の体に合った献立を考え、すべて自分で作る。

この4つのコースを生徒が決めて弁当作りをしました。弁当を見せてもらうと、どの弁当も本当においしそうでした。完璧コースを選んだ生徒も多く、とくに3年2組は完璧コースに挑戦した生徒が多かったようでした。日頃食事や弁当を作って下さっている保護者に改めて感謝し、自分に出来ることは少しでも自分でできるようになってほしいものです。

今日から、期末テスト前の部活動停止期間に入りました。中間テストがなかったため、どの教科も範囲がとても広いようです。しっかりと計画を立てて、テスト勉強に取り組みましょう。

生徒総会(2回目)

6月11日(木)、2回目の生徒総会がありました。1回目は決算報告や、生徒会の活動報告を放送を使って教室で行いました。2回目の生徒総会は協議事項ということで、体育館で時間を短縮して行いました。 まず、生徒からの学校への要望に関して、生徒会役員が回答を行い、その後協議に入りました。テーマは情報端末機器利用のルールです。情報端末機器を用いて、SNSやゲーム、動画視聴など便利な点もたくさんあります。しかし、使いすぎによる勉強不足や睡眠不足が起きることもあります。またはSNS上でのトラブルなどの問題もあります。事前にとった生徒のアンケートの結果を提示しながら山田中学校での情報端末機器の扱い方についてルールを決めていきました。

①決められた時間で使用すること。②宿題などやるべきことを終えてから使用する。③ガイドラインにもでてくる(他人の悪口などは絶対書き込まない・動画や画像などはアップしない)と言った内容を生徒達自身で決めました。また使用時間に関して、平日は60分まで。休日は120分または150分で意見が分かれたので、中央委員会で後日検討します。生徒達自身で決めたルールです。ルールをしっかり守り、正しい使い方をするようにしていきましょう。

ALTの授業

6月11日(木)、1年生の英語の授業ではALTの先生が来られました。山田中のALTの先生はドノヴァン・セイ(ドン)先生です。1年生は今日が初めてのALTの授業だったので、ドン先生の自己紹介がありました。テレビを使って、出身地や好きなものの紹介をして下さりました。その後、1年生は自己紹介を英語でする練習をしました。練習時間は短かったですが、ジェスチャーを使ってしっかり覚えて発表できた生徒もいたようです。これからもドン先生は定期的に来校されますので、一緒に英語学習を頑張っていきましょう。

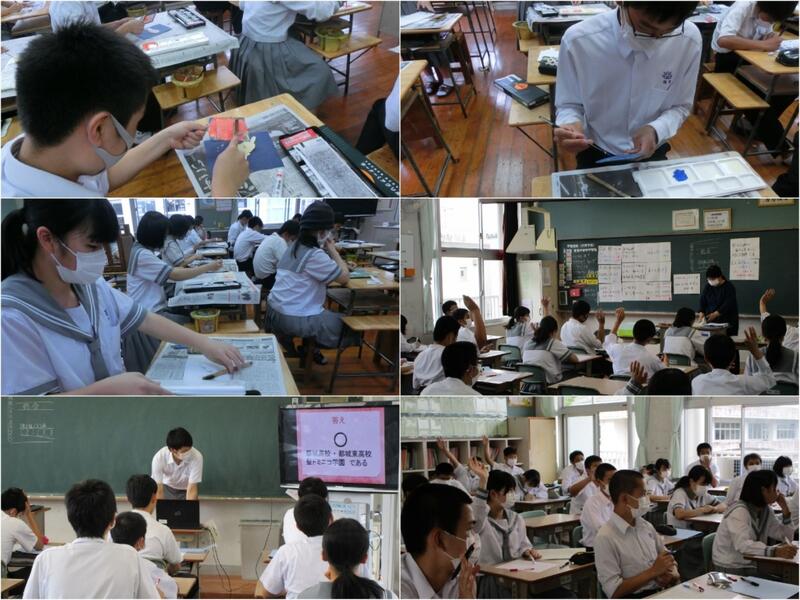

授業の様子

6月4日(木)、2年1組で美術の授業がありました。スパッタリング(霧吹きぼかし)という表現技法の練習をしています。他にもいろいろな技法を体験しながら作品を作っていき、最終的には自分の世界を表現するそうです。生徒達は意欲的に一生懸命取り組んでいました。また3年生は総合的な学習の時間で進路学習を行いました。今日は進路クイズという形で、○×問題をやりました。高校や入試に関してまだまだ知識が足りない様子でした。3年生はこれから高校説明会やオープンスクールが実施されます。しっかりと情報を集め、高校入試に向けて準備をしていきましょう。

全校集会

6月3日(水)、全校集会が行われました。新型コロナ対策として、いつもより生徒間の距離を開けて行いました。まず、表彰がありました。2年生の平澤史香さんが美術の賞をもらいました。臨時休校のためなかなか集会をする機会がなかったのですが、ようやく皆さんに紹介することができました。

次にメディアに関して、黒木先生より話がありました。メディアについての知識や、メリット・デメリットを一緒に考えていきました。メディアは正しく使えばとても役に立つものです。しかし、使い方を間違えると、トラブルの元にもなります。また勉強時間や睡眠時間にも支障をきたすことがあります。またスマホなどのメディア機器において、家庭でルールを決めている・決めていないという事前にとったアンケートの紹介がありました。家庭でルールが決まっていない生徒や、ルールは決めているが守れていないという生徒もいるようです。ご家庭でも正しいメディアの使い方について親子で話し合って見て下さい。

また、保健面で佐藤先生から話がありました。コロナ対策に関する話や、部活動に関することです。手洗いは適時行い、マスク着用を徹底していきましょう。

最後に生徒指導関係で桑原先生より話がありました。自転車のきまりについて指導がありました。自転車の様々なきまりは皆さんの命を守るために決められています。しっかりと考え、正しい自転車の使い方、乗り方をして下さい。

生徒総会

5月29日(金)6校時、生徒総会が行われました。例年は体育館で行われるのですが、新型コロナウィルス感染拡大防止の対策として、2回に分け1回目を放送で行うという形で実施しました。今日は昨年度の生徒会の活動報告・反省や決算報告を行い、令和2年度の山田中学校の生徒会テーマ「Rainbow Days~勇往邁進~」を発表しました。今年度の副題の勇往邁進には、山田中の課題は「積極性」であるとし、この題に決めたそうです。また今年度の活動計画を報告しました。

途中承認を行う際は、各クラスで挙手を取り、トランシーバーを使って放送室に連絡を届けるなど工夫した取組が見られました。2回目の生徒総会は6月に実施予定となっています。生徒1人ひとりが生徒会の一員という自覚をもち、話し合いに積極的に参加してほしいと思います。

3年実力テスト

5月28日(木)、3年生は実力テストがありました。都北地区を対象としたテストであり、3年生になって最初の実力テストになります。本日は国・理・英の3教科が実施されました。どの教科も新型コロナウィルスの影響で範囲が変わり、出題範囲も2年生の2学期までに狭くなっている教科もあります。臨時休校中の課題は実力テストの対策プリントや過去問でしたね。生徒にとっては臨時休校中の取組の成果が見えるテストにもなったことと思います。3年生にとって実力テストは進路選択にもつながる大事なテストです。明日は社・数が実施されます。最後まで頑張って下さい。

一斉登校日期間

一斉登校日が始まって、ようやく金曜日になりました。生徒達はみんな一生懸命授業や部活動に取り組んでいました。休みも多かった分、リズムを取り戻そうとみんな頑張っていました。疲れもたまったのではないでしょうか? 1年生は部活動も正式にスタートしました。知らないことも多いと思いますが、少しずつ慣れていってくださいね。

学校では緑のカーテンとしてゴーヤを植えています。昼休みには生徒達がボランティアとして雑草抜きをしてくれています。まだ小さいですが、夏には立派に成長して教室が少しでも涼しくなればいいですね。明日の土日でしっかり休養をとって、来週からもしっかり頑張っていきましょう。

コロナウィルス関係の連絡事項がホームページや安心安全メール等でも連絡いたしますので、ぜひご確認下さい。

分散登校日(B班)

5/13(水)、本日はB班が登校日でした。昨日行ったA班と同じ授業を本日行いました。昨日と同様、クラスが半分になってしまい、いつもより静かでしたが、どのクラスも一生懸命頑張っていました。また、昼休みにはボランティア活動として花壇整備を行いました。昨日はA班がパンジーの花を抜いてくれましたが、今日はB班の生徒たちが雑草とりや肥料蒔きを手伝ってくれました。次は何が咲くのか楽しみですね。

本日、B班の生徒達には臨時休業についてのお知らせを配布しました。A班の生徒達には明日配布しますが、5月18日(月)から学校が再会される可能性があるという内容です。詳しくは本日(A班は明日)、配布したプリントをご覧下さい。

補足【プリントより一部記載】

(1) 5月18日(月)に学校再開となった場合

ア 校時程は学校により異なりますので、登下校等の時間については、学校からの連絡をご確認下さい。

イ 給食は実施します。

ウ 部活動も再開となりますが、現在の生徒の体力面に配慮した活動といたします。

(2) 今後の感染状況により、急遽対応を変更することもあり得ますので、今後も学校からの連絡が受けられるように御留意下さい。

分散登校スタート

5月12日(火)、本日から分散登校がスタートしました。新型コロナウイルスの拡大防止の一環として、都城市内の小中学校では本日から21日まで、学級を2つに分け登校日をずらす取組を行っていきます。

授業の様子を見てみると、生徒がいつもの半分だけしかいませんので、いつもより静かな授業だったかもしれませんが、どの生徒も一生懸命授業に取り組んでいました。本日行った授業は、明日もう1つのグループで再度行われます。学級が全員そろうのは25日以降になりますが、その日を楽しみに毎日頑張っていきましょう。

臨時休業についてのお知らせ

1 臨時休業の終了時期

令和2年5月24日(日)まで(延長)

※ 今後、臨時休業期間等に変更があった場合には、学校を通じて改めてご連絡いたします。

2 登校日について

◎ 臨時休業中に登校日(計6日間)を設け、学習活動を実施します。

◎ 5月11日(月)、22日(金)は、全児童生徒が登校する「全員登校日」となります。

◎ 5月12日(火)から5月21日(木)までの期間は、1つの学級を概ね2つのグループ

(A・B)に分けて登校させる「分散登校日」となります。

※ 分散登校の班及び登校日等につきましては、5月11日(月)の全員登校日にお知らせ

いたします。

◎ 登校日には、給食を実施いたします。

※ 5月11日(月)につきましては予定通り行いますので、時間割に変更等はありません。保護者の

皆様におかれましては、更なる対応をお願いすることになり、不安や心配な面があるとお察しいたし

ますが、御理解いただき、御協力いただきますようお願いいたします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 1 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |

※水曜日は5校時終了後に清掃、帰りの会(集会時は清掃カット)

宮崎県都城市山田町山田2189番地1

電話番号

0986-64-2105

FAX

0986-64-3804

E-mail:4331ja@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、山田中学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。