【校長室】卒業式を前に

明日第77回卒業式を実施する。これまで何回も卒業式に参加してきたが、第3学年学級担任としての卒業式は、2回しかない。1回目は出席番号1番の氏名点呼途中ですでに泣き崩れ、その後悲惨だった(他からは史上最高の卒業式だったと言われるが)ことを覚えている。もちろん、一番の生徒の名前は、今でもはっきりと覚えている。2回目は6年前で、昨年成人を迎えた子供たちである。そして今回、管理職しかも校長という立場で参加することになる。定番の衣装であるモーニングは父から譲り受けたが、上半身が入らずレンタルで準備した。

ところで、卒業式の礼法指導と言えば、3年の先生方や保健体育科、生徒指導部の先生方が中心となって行いがちであるが、本校では生徒主体で練習をさせた。学年での予行練習を重ねながら、時折顔や口を出し、少しずつ修正していった。その中で感心するのは生徒の取り組む姿勢である。集団行動が行き届き、場の力が根付いている生徒たちにとって、各所作を身に付けるのは造作もないことのようである。細かな指導を加えても即実践し、対応できる力がある。あとは、卒業式当日、本来の力を十分に発揮できるかである。そもそも生徒の能力はあるものの、教職員の指導が熱心すぎて至れり尽くせりである本校。いつのまにか教職員の顔色をうかがいながら行動するような場面も・・・。「指導どおりに動くことはできるが、生徒主体の動きができない。」これが本校生徒の大きな課題であった。そのため、1年間かけて、生徒が主体となって活動する機会を増やし、生徒の失敗に対し、叱責ではなく成功への導きを中心とした指導をするよう、先生方にお願いしてきた。おかげで様々な場面で生徒の活躍を目にすることが増えた。時には、教師の意にそぐわない行動もあるが、それも成長の一過程と捉え、見届けながら指導に生かすか、それとも、以前のように教師主導で生徒の主体性を後退させるか。それは、本校教職員の心構え一つである。少なくとも生徒の成長する機会を我々教職員の主観や都合で奪うわけにはいかないようにするのが、校長の職務の一つである。

そういう観点から、生徒主体の式練習を推進したところ、予行練習はなかなかのできばえであった。当日は、およそ28名の来賓がお越しになる。その人数を3年生に伝えたとき、歓声が上がったことにびっくりした。3年生も多くの地域の方々に晴れ姿を見てほしいようである。私も生徒の名前を読み間違えないように、そして授与のタイミングや式辞の読み方等、多くのことに気を配りながら、卒業式当日を迎えたい。生徒にとって、保護者にとって、地域の方々にとって思い出に残る卒業式ができると確信している。

令和6年3月14日(木)

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

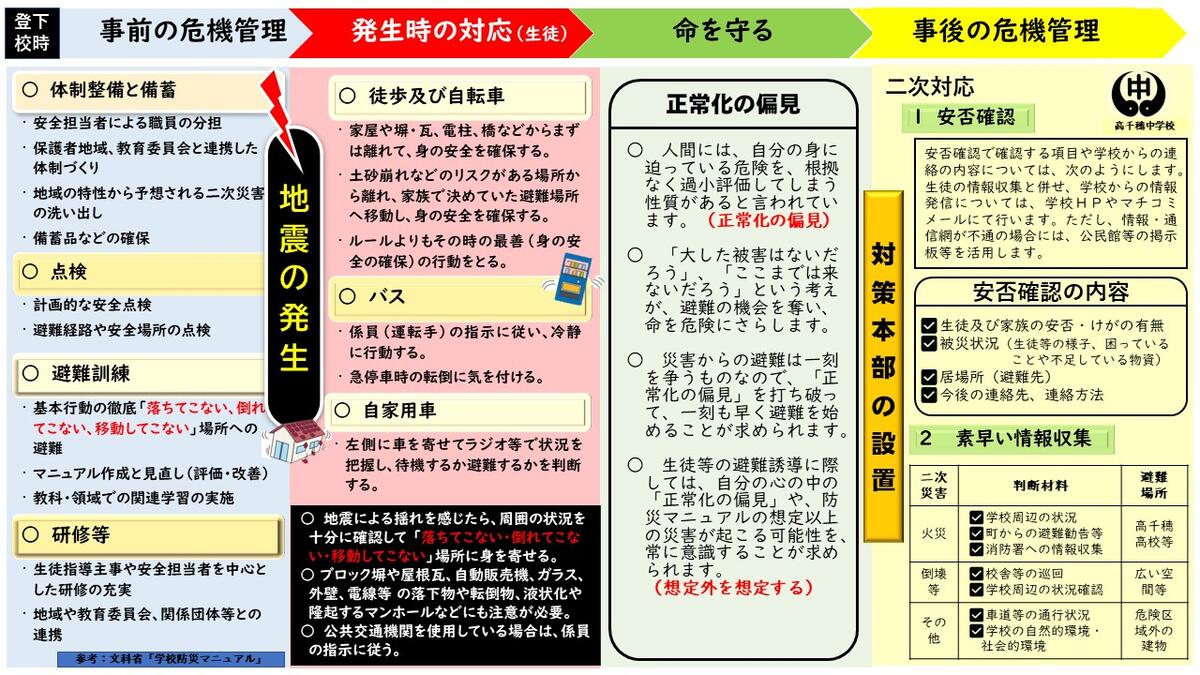

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。