【校長室】TEAM

「グルメ(gourmet)とは、美食家や食通という意味。また、高品質な食材や料理に対する知識や興味をもち、味覚に関して独自の基準や価値観をもつ人物を指す。さらに美味しい食事や高級な食材に対する愛好家を意味するとのことである(実用日本語表現辞典より)。」この高千穂町には日本一の高千穂牛を筆頭に、高千穂米(棚田米)、釜入り茶、椎茸、トマト、蜂の子等々、おいしい食材が多数存在する。人気の高い焼き肉屋やお蕎麦屋さん等のお食事処も多い。そう考えると本校の給食もある意味、隠れた名店である。これまで多くの学校に赴任し、食した給食は星の数、いずれの学校も特色のある給食で美味しかったが、本校の給食は格別である。とは言っても、高千穂町内の食材を使用した「ぬくもりランチ」が月に1,2回ほど提供されることや米飯に特別栽培米が使用されていること等、他地区の特色と大きな違いはない。しかし、とにかく美味い。確かに日本一の高千穂牛が給食で扱われることがあり、宮崎牛の中でもトップレベルの高千穂牛の美味さは、別格である。

話は変わるが、中山間地である本町の過疎化は否めず、後継者問題も大きな課題の一つである。給食の食材も本町もしくは西臼杵地区の業者を中心に賄っているが、近年、廃業や撤退等を理由に契約解除が続き、食材調達に苦慮している。それでも、町教育委員会の全面的なバックアップの基、各小中学校の栄養教諭や学校栄養職員、給食調理員等、多くの関係者が知恵を出し合い、対応を協議し今日に至るが、子供たちには以前と変わらず美味しい給食が提供されている。お豆腐一つにしても、くずれやすくてもよいもの、原形をとどめていた方がよいもの等、献立によって仕入れ先を変更したり、高騰している食材についても栄養バランスを変えずに安価なもので対応したりと、細部にわたって工夫が施されている。すべては、「子供たちのために」と口をそろえて言われる。昨年は物価高騰の煽りを受け、二度給食費を値上げした。PTA運営委員会に打診し、PTA総会で承認をいただいた。保護者の方々も「子供たちのために」と非常に協力的で、理解をしてくれる。このように、すべての関係者のご理解とご協力のおかげで、今の給食が維持できており、とても感謝している。

さて、本校に着任して2年目を迎え、すでに1か月が過ぎた。素直で純粋な生徒のおかげで、かなり充実した幸せな日々を送ることができている。それは、何もせずただぼんやりと平和に過ごすことができるという意味ではなく、学校が求められている役割を十分に果たす環境が整っているということである。校長ならば、学校経営そのもの。そもそも「経営」とは「継続的・計画的に事業を遂行すること」、また、「企業を組織化したり管理したり一定の方向に向けて動かすこと」、あるいは、「企業活動に関する様々な意思決定を行うこと」を意味している(広辞苑より)が、私は、方向性はそろえるが、具体的な取組は担当者の裁量を最大限に尊重することを意識している。というのも、学校現場が抱える課題は様々で、複雑化・困難化しており、校長一人で解決できるものではなく、地域の教育力や家庭教育の充実が大切であり、地域との連携は必須であると同時に、何よりそれらの多くは教員の資質や力量にも関わっている。言い換えれば、教員の資質が向上し、一人一人の教員の力量が付けば、学校の抱える多くの教育的課題は解決へ向かうと考えるからである。その資質と力量とは、授業力や責任感・使命感等だけではなく、総合的な人間力であり、教職員の人材育成が学校の抱える課題解決に向けての喫緊の取組の中軸となる。時には、校長自らが教育者としての姿勢を具体的に示し、積極的に子供や保護者、地域と関わり、校長の示す学校経営ビジョンに沿って、教職員の人材育成を図ることも必要ではないか。

最近気になることは、「働き方改革」の表面的な部分が先行しがちであるということ。「働きやすさ」ばかりを求めてしまうと「ジタハラ(時短ハラスメント)」「成長できない」という教職員の受け止め方になり、「働きがい」を失ってしまう。だからといって、「働きがい」だけを求めると「パワハラ」「負担感」「やらされ感」という教職員の受け止めとなりかねない。学校という職場の魅力向上とともに教職という職業としての魅力向上を両立させるには、学校現場が教職員にとって「働きがい」と「働きやすさ」のある職場となることが求められる。私たちが、「何故教職の道を選んだか」を思い起こし、後ろ姿を見せることで、教育者としての姿勢を体現することによって指導することも時には必要であろう。

文科省は「『地域に開かれた学校』から一歩踏み出し、地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子供たちを育む『地域とともにある学校』への転換が必要である」という。「地域とともにある学校」とは、学校に関わる大人同士が「どのような子供も育てたいのか」「何を実現していくのか」という目標やビジョンを共有し、学校と地域がパートナーとして連携・協働しながら学びを展開していく学校とのことである。管理職になる前の私は、自分を含め、教職員だけで学校の教育活動を回していると思っていたが、今回の給食食材に関する問題に直面することで、課題の解決を自分たちだけで目指すのではなく、周囲の人の力を借りたり、活用したりすることの大切さを実感した。これこそ「チーム学校」の一つとスタイルと言える。そして、制約されつつある食材を最大限に生かしながら、それでもなお、「子供たちに楽しい給食を」と工夫・改善等の働きがいを見せてくれた学校栄養職員の心構えやその気持ちを全面的に支えようとする調理員さんの温かさに触れ、本来の職務の意義を振り返ることができた。

本来、学校は夢を描き、夢を膨らませ、夢実現に向けて突き進む、魅力のある場所でなければならない。学校のトップとして、何より重要なのは、教職員の心理的安全性を確保することである。教職員を大切にし、それぞれの先生方の強みを生かして「働きがい」が高まっていくように心掛けることが、「地域とともにある学校」への転換に繋がっていき、ひいては「学校を核とした地域づくり」に発展していくと確信している。管理職であっても対等に軽やかに楽しく意見交換できる雰囲気をつくりながら、日頃から教職員とコミュニケーションをとり、様々な課題への対応に向けて教職員がその力を主体的に発揮しやすくなるような環境を整えておく配慮が大切であると気付かせてくれたことに感謝したい。

令和6年5月8日(水)

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

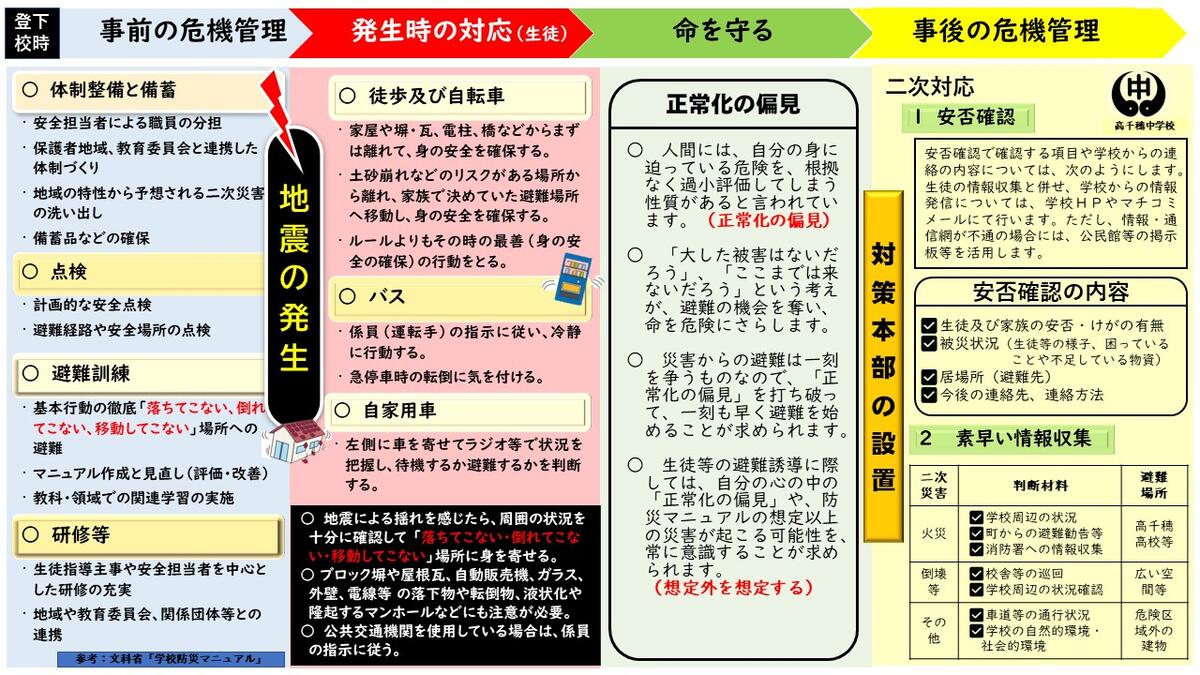

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。