延岡高校2年生 課題研究ポスターセッション、SSH運営指導委員会

2月10日(土)に、延岡高校2年生(普通科4クラス・156人、MS科2クラス・78人)の課題研究ポスターセッションが行われました。

昨年4月にオリエンテーションが行われ、この1年間で28回(毎回2時限)の探究学習が積み重ねられました。その中で、普通科では7人のアドバイザーが9回、MS科では4人のメンターが6回、学校に出向いて質問に応えたりアドバイスを行ったりして、生徒たちと意見交換を行っています。

数学・物理・化学・生物などの自然科学系が41班、人文社会科学系が16班で構成されていました。この日は、宮崎大学と九州保健福祉大学の先生方と、民間企業の方々15名が評価委員として参加され、生徒たちの発表に耳を傾け、質問や意見を述べていただき、審査評価も行っていただきました。

1年間の成果をポスターで発表する生徒たち

この日の午後、SSH運営指導委員会が行われました。

委員の一人として、次のような意見を述べさせていただきました。

「答えのない問題に答えを見出す力を養うとされる探究学習は、学校内だけで閉じずに、社会人と積極的に協働して取り組む必要があります。

学校が企業に一方的に負担をお願いする、と考える必要はありません。産業界にとってもWINがあることを、先生方に共有していただくことが大事だと思います。」

「一方で、社会人講師の人選・依頼を、持続可能なものにしていく必要があります。

これまではメンターやアドバイザーの人選・依頼を、キャリア教育支援センターだけで担ってきましたが、担当の教職員と分担しながらすすめていく仕組みを作ることが大事だということに思い至りました。(今年度、普通科1年のSDGsフィールドワークで、全教職員で行う体制をつくり、市内3団体に協力してもらう仕組みを構築されたことは有意な参考になります)」

「メンターと教職員・生徒との連携を深めるための工夫が求められています。

メンターと教職員との連絡手段としてEメールと携帯電話の双方を共有すること。

メンターと生徒とがEメールで自由に連絡をとり合えるようにすること。

メンターと教職員との役割・責任の分担を明らかにすること。

メンター同士の横の連携を深めるため、交流懇親会をスタート時と期中に2回程度行うこと。」

(トータルコーディネーター 水永)

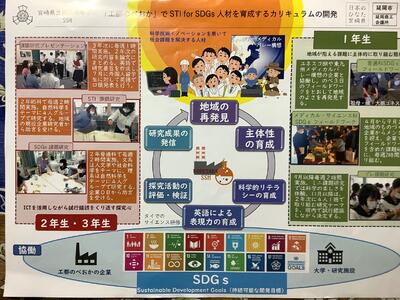

『 「工都のべおか」で STI for SDGs 人材を育成するカリキュラムの開発 』

〒880-0835

宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜 4276 番地 729

(宮崎県教育研修センター みやざき学びサポートプラザ内)

電話番号:0985-24-3156

FAX番号:0985-24-3578

本Webページの著作権は、宮崎県キャリア教育支援センターが有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。