12月11日(金)に、九州保健福祉大学を訪れ、メディカルサイエンスに関するフィールドワークを行いました。午前はスポーツ健康福祉学科、午後は、薬学科・動物生命薬科学科・生命医科学科臨床検査技師コース・臨床工学技士コースで講義体験や実験・実習を行いました。

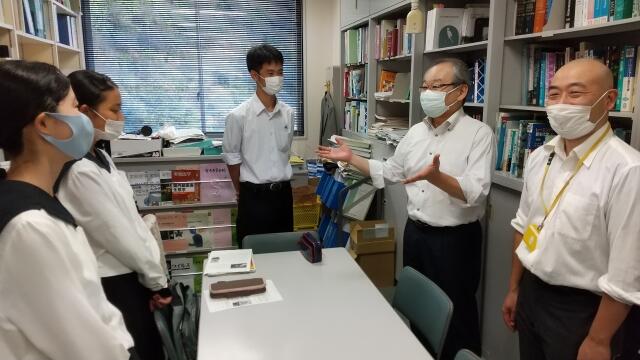

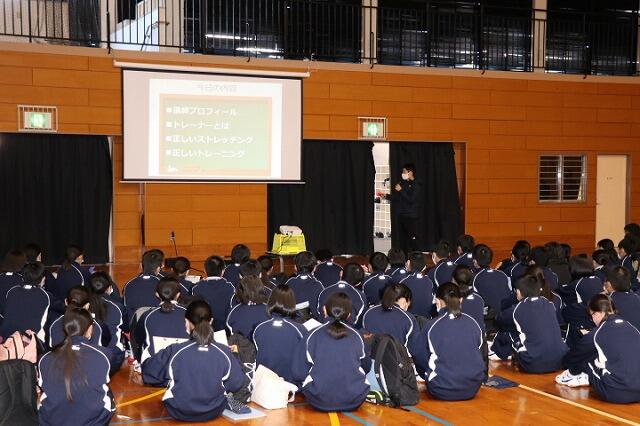

侍ジャパンのトレーナーを務めた

佐々木助教による「トレーニングとストレッチの正しい考え方」

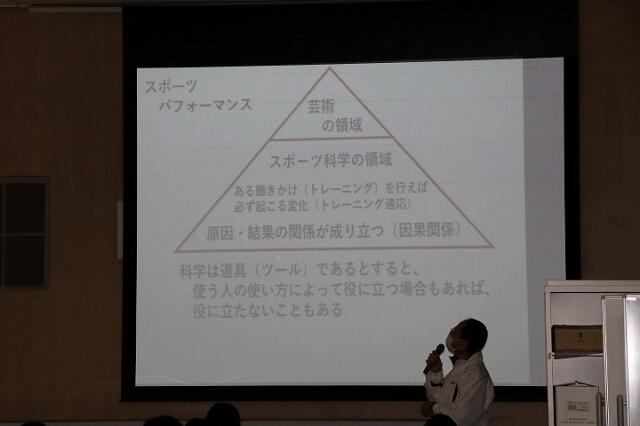

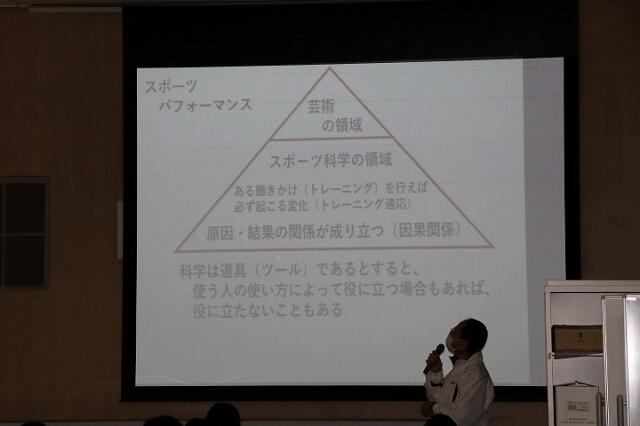

学科長

正野教授による講義「スポーツを科学的に考えてみよう」

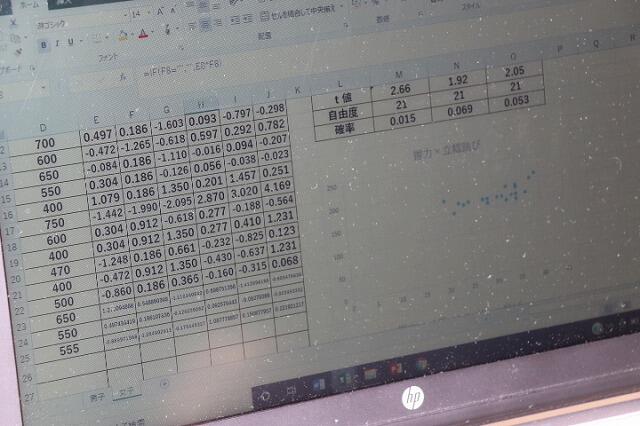

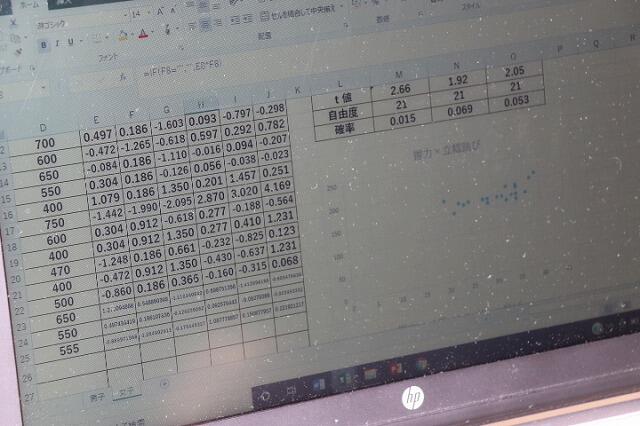

井藤講師

井藤講師による、握力と立ち幅跳び、握力とメディシンボール投げの記録を統計的に処理し、数学で学習した相関係数を調べる実習

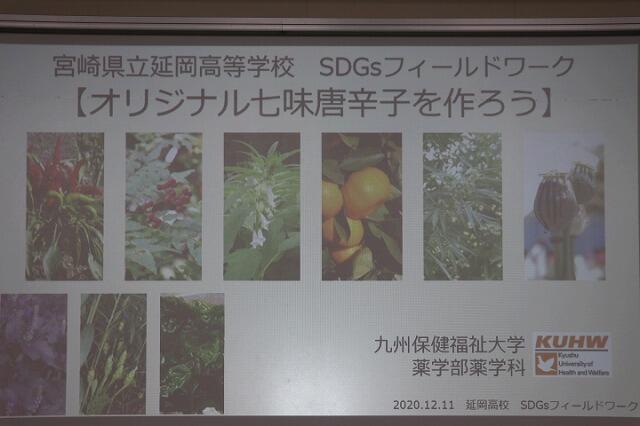

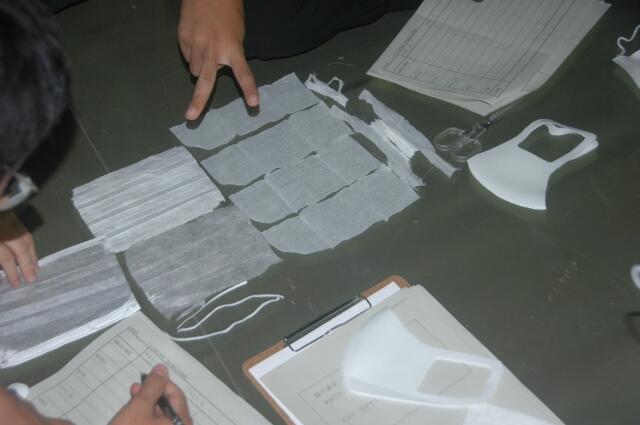

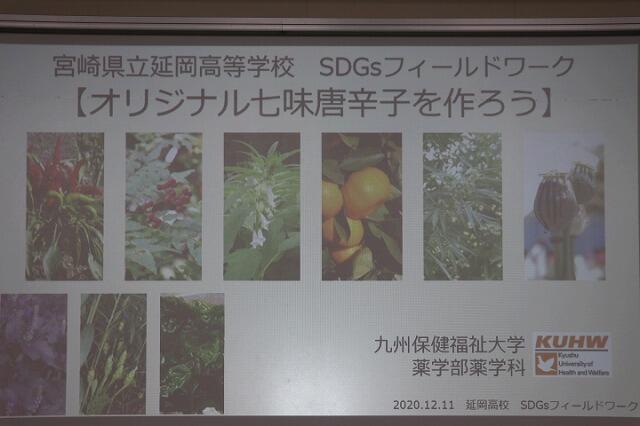

薬学科

大塚教授による、オリジナル七味トウガラシの調合実習。生徒は1人1包調合し、各家庭で味見をするでしょう。辛麺よりも辛い七味ができたでしょうか?

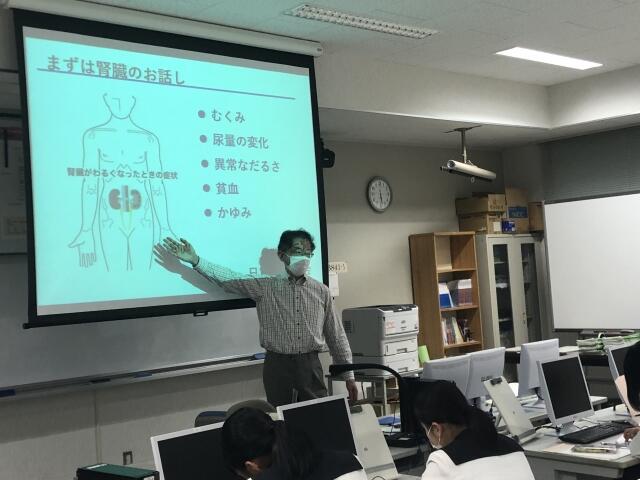

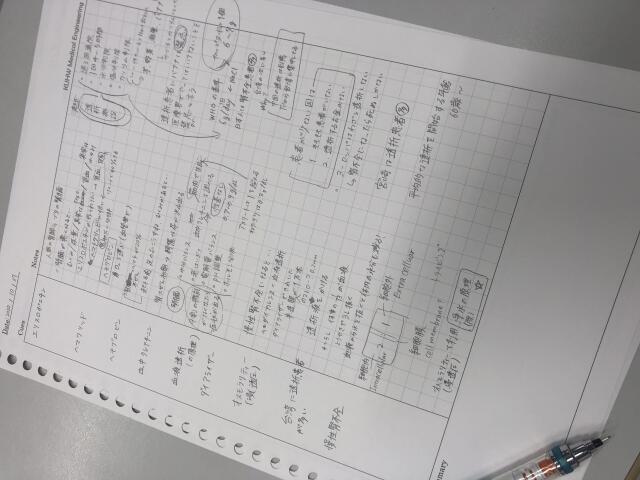

臨床工学技士コース

竹澤教授による実習。大学生(左)からマンツーマンで3DCAD(コンピュータ支援設計)の指導を受ける延岡高校生(右)。

臨床工学技士コースで、人工呼吸器につながれた豚の肺(実物)の感触を確かめる様子(ラップの上から専門家の指導の下実施)

動物生命薬科学科

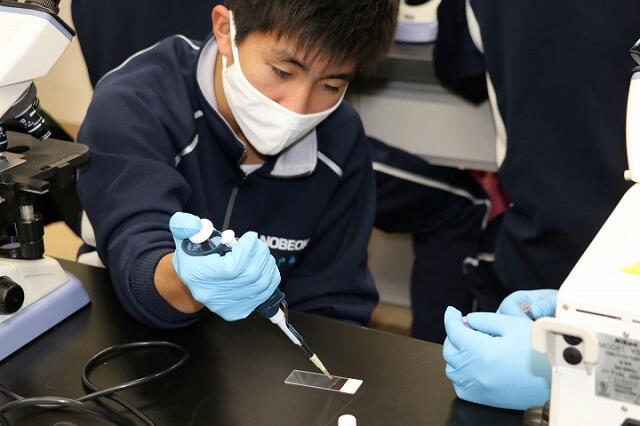

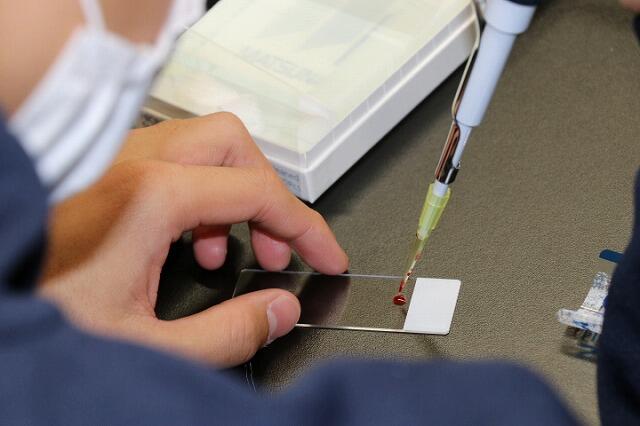

明石教授による、ABO型血液型検査法の実験

動物生命薬科学科

山内准教授による 博物館のシゴトに関する実習

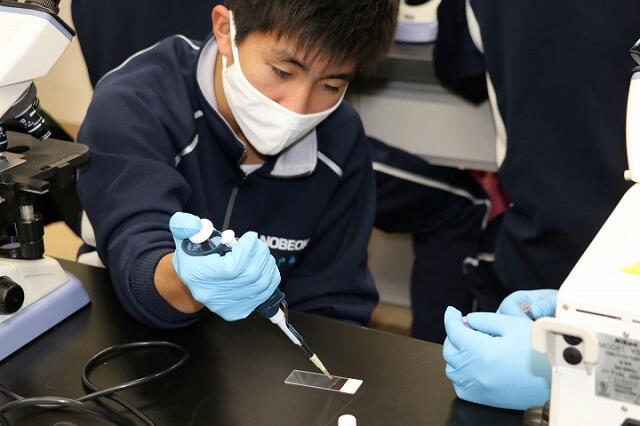

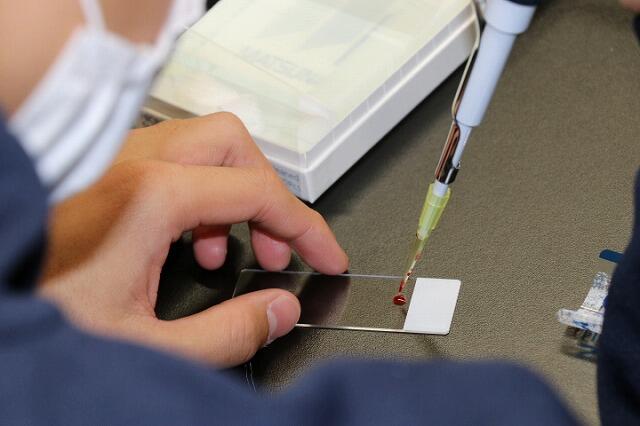

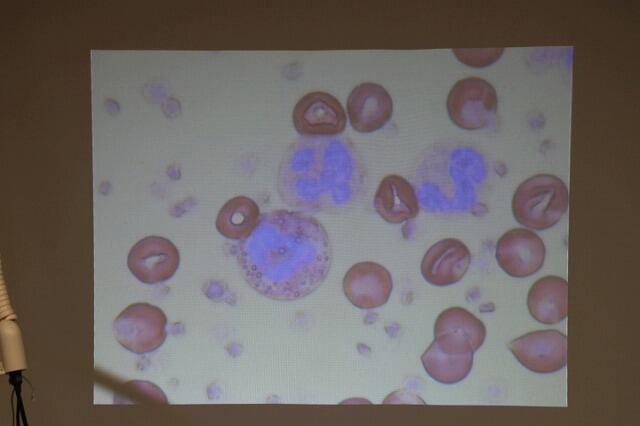

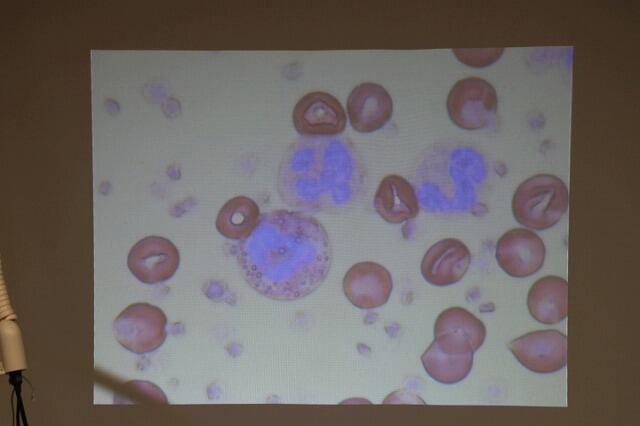

臨床検査技師コース

梅木教授、

三苫教授による、血液中の好中球(白血球の一種)を観察する実験

SSH事業は、科学技術振興機構(JST)からの支援を受けて実施しています。

SSH事業は、科学技術振興機構(JST)からの支援を受けて実施しています。