学校日記(令和6年度~ )

2学期が始まりました!!

8月28日(月)

37日間の夏休みを終え、今日から2学期が始まりました。

元気そうな子どもたちに会えて、とても嬉しかったです。

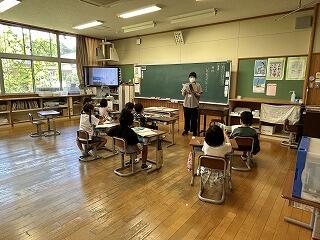

本校では熱中症対策として、暑い体育館からエアコンの使える特別活動室に会場を変更して、始業式を行いました。

6年生の代表児童が2学期の目標について作文を発表し、各係の先生からお話がありました。

【6年生代表による作文発表~聞いてる子どもたちの姿勢も素晴らしい!!】

【学習部の先生より】

2学期は1分前着席とチャイム黙想に取り組むことについて話されました。

【生徒指導部の先生より】

ヘルメットを見せながら、命を守ることの大切さについて話されました。

【保健体育部の先生より】

熱中症にならないための3つの取組についてはなされました。

(3つの取組についてはお子さんに尋ねてみてください。)

各教室では、夏休みの課題を集めたり、係を決めたり、復習テストを実施したり、授業を行ったりするなど、始業の日から各学級の計画に沿って順調に学校生活がスタートしています。

まだまだ暑い日が続いていますが、熱中症対策、感染症対策をしながら、充実した学校生活が送れるよう努めます。

夏休みの学校⑧~自立した学習者を育てるために~

8月25日(金)

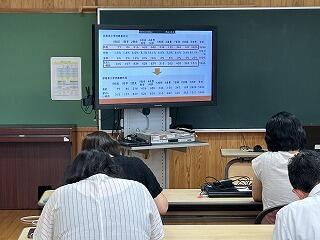

夏休み最後の職員研修を実施しました。

今日は、『「けテぶれ」宿題革命~子どもが自立した学習者に変わる!』の著者である葛原祥太先生を講師にお招きし、町内の他校の先生方も参加しての研修を実施しました。

「けテぶれ」とは、け:計画、テ:テスト、ぶ:分析、れ:練習…の最初の一文字をとって名付けられた学習方法のことです。

「宿題」として出されたものをただやるのではなく、子どもたちが宿題をする際に、今日の勉強の「計画」を立て、自分で「テスト」して丸つけ、間違いを「分析」し、間違えないように「練習」するという一連の流れを「けテぶれ」と呼んでいます。

この一連の流れを子どもたちが身に付けることができれば、「やらされている宿題」が「自分の意志でやる宿題」へと変わり、自立した学習者に育てることができる…ということです。

「けテぶれ」は学習以外のこともにも応用でき、生涯に渡って自分自身を支える力になるものです。

私たち教職員は、学ぶことを楽しいと思い、自分の力で学びに向かう子どもたちを育てたいと思っています。月曜日から2学期が始まります。宿題の進め方が1学期と違うのでは?と感じられたら、お子さんに「‟けテぶれ”やってるの?」と問いかけてみてください。

習慣化するには時間がかかります。温かく見守り、励ましの言葉をお願いします。

夏休みの学校⑦~学校図書館について学ぶ~

8月24日(木)

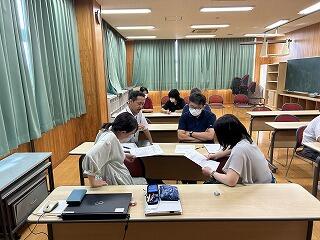

本日2本目の研修は、学校図書館に関する内容でした。

学校図書館の役割や所蔵される資料について、現在所蔵されている資料の状況などを先生方と一緒に確認し、今後の学校図書館の活用について学びました。

校内での研修が終わった後は、場所を都農町民図書館に移し、2学期の学級文庫の選書をしました。

先生方は、授業に関連する本や学級の子どもたちに読んでほしい本を丁寧に選書されていました。

2学期の学級文庫は子どもたちのことをよく知る担任の先生が選んだので、子どもたちも楽しんで読んでくれるといいなと思いました。

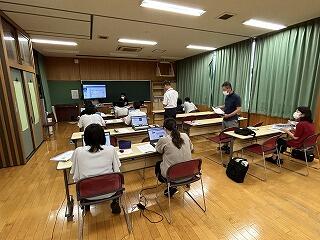

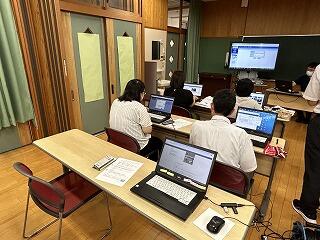

夏休みの学校⑥~HP作成に挑戦!!~

8月24日(木)

夏休みもそろそろ終わりますが、2学期を前に先生方の研修が再開しました。

今日はICT活用に関する研修として、学校HPの作成について学びました。

練習も兼ねて、学級ごとにHPに記事を掲載しました。

2学期は、いろんな先生方が学校HPに記事を掲載することになると思いますので、どうぞお楽しみに!!

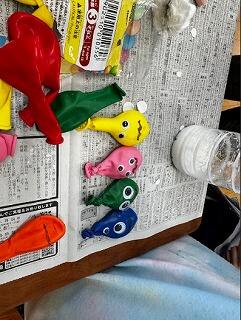

ひまわり 夏の思い出

ひまわり学級では、一学期の自立活動で気持ちを落ち着けるための方法のひとつとして、片栗粉と水をふうせんの中にいれたグニグニ人形をつくりました。

一体目を作るとコツがつかめたのか、家族の分まで作って片栗粉のふしぎな感触を楽しみながら活動に取り組むことができました。

夏休みもあと少し…二学期からも元気よく、学校生活を送ってほしいと思います!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

電話番号

0983-25-0870

FAX

0983-25-0901