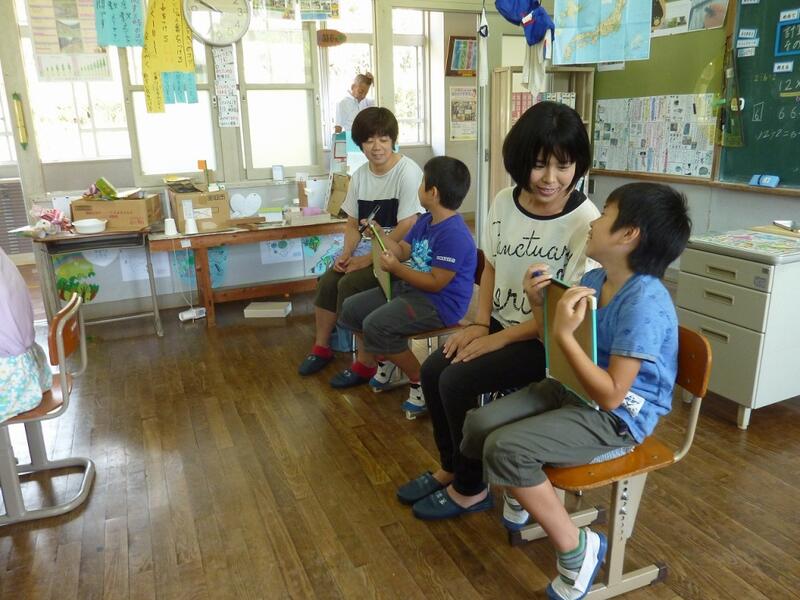

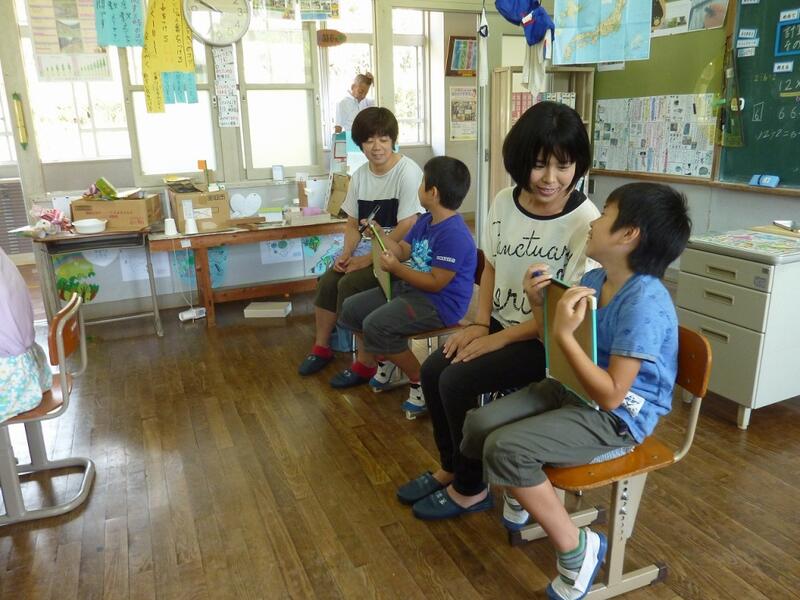

今日は2学期に入って初めての参観日でした。参観授業では全学年ソーシャルスキルの授業を行いました。ソーシャルスキルとは、「人間関係を形成し、それを円滑に維持していくために必要な対人技能」です。それぞれの発達段階に応じて、子どもたちの実情に合わせた授業が組み立てられていました。

【お家の人の前だと嬉しいけど、ちょっぴり緊張しますね】

【中学校にいっても役立てられるスキルです】

その後、4時間目には保護者の方に講師をしていただき、「チョイガマカ」と「オクラホマミキサー」の練習をしました。「チョイガマカ」は盆踊りのような踊りで、1年生の頃からずっと踊っている高学年の子どもたちは、しっかりと動きが頭に入っていました。教師が子どもたちに教えて貰う場面が多々あり、「手を叩かないところで、間違って手を叩くと目立つんですよ」とアドバイスも貰いました。手を叩くタイミングは覚えておかなくちゃと、覚える視点を教えてもらったような気持ちになりました。

【毎年ありがとうございます】

はじめは全体を通して、ゆっくり教えてもらいました。動きを覚えると、今度は太鼓に合わせて踊ります。太鼓のリズムは思ったより速く、しかしリズムがあると一つ一つの動きがつながり踊りやすいと感じました。運動会当日は、多くの人に「チョイガマカ」や「オクラホマミキサー」を踊っていただき、午後の部に向けて心をひとつにできたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

〒883-1301

〒883-1301