画面をドラッグすると360度見ることができます

MSEC指導者ワークショップ(第3回)その3(最終回)

4月23日(木)

延岡高校からSSH担当の9名の先生が来校された

MSEC指導者ワークショップ(第3回)報告の最終回です。

さらに全体会に戻り、科学探究ACT―SIの説明に入りました。

やはり先生方の興味は「探究活動のテーマをどうやって決めているのか。」

延岡高校に限らず、全国の高校が悩み、創意工夫をしていると思います。

宮崎北高校では、デザイン思考のフレームワークを用いて

研究テーマの決定とブラッシュアップをしています。

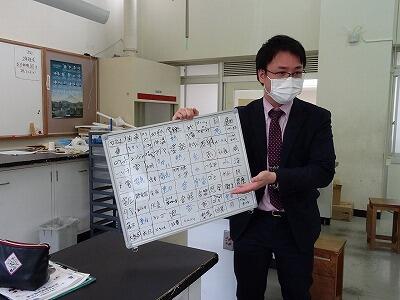

これは1年次に行う「マンダラート」の説明です。

コアテーマを中心に書き、それに関連する8つのサブワード、

さらに関連する64のワードを記入し、

その組み合わせから研究アイデアを創り出すフレームワークです。

生徒が実際に作ったものを基に説明しています。

※詳しい研究アイデア創出の説明は、本校の令和元年度研究開発実施報告書をご覧下さい。

(下記をクリックすると別ウインドウでPDFが開きます。)

・令和元年度研究開発実施報告書(前半)

・令和元年度研究開発実施報告書(後半)

※ACT-SI1のデザイン思考のフレームワークについては、前半のP.29~31参照です。

さらに、再び分科会に別れていきます。

こちらは地域探究「ACT―LI」の説明です。

普通科にSSH事業を広げるためのポイントを解説しました。

学校が一丸となって探究活動に臨むことが一番のポイントであり、難しいところかもしれませんね。

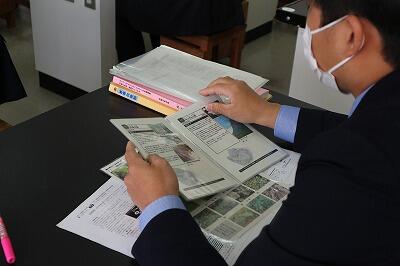

こちらは「フィールドワーク」の説明です。

本校では、宮崎海洋高校と連携した海洋実習や

博物館と連携した屋久島でのフィールドワークなどを行っています。

このフィールドワークでは教材作りにも力を入れており、これを紹介しました。

先生方が手にしているのは、教育開発部オリジナルの屋久島ガイドブックです。

外部と連携をする以上、学校側も最大限努力し、

これを連携先と共にブラッシュアップしていくことが大切ではないでしょうか。

生徒に探究活動をさせる以上、

先生達も常に研究を行うことが教育開発部の目標でもあります。

(ブログ担当者も日々もがいております…笑)

さて、次の分科会は「国際交流」と「Data Science」です。

「国際交流」では、宮崎北高校で行われている海外研修の概要をお伝えしました。

さくらサイエンスプラン採択など、本校ならではの科学技術体験と国際交流を絡めた活動などが参考になったのではないでしょうか。

「Data Science」では、延岡高校の情報担当の先生が、

本校の教材を見ながら今後の授業展開について相談されていました。

というわけで、3回に分けてお伝えした、MSEC指導者ワークショップ。

期せずして、本校のSSH事業をまとめる内容のブログとなりましたが

いかがだったでしょうか。

本校の取り組みが、皆様に伝われば幸いです。

新型コロナウイルスの影響で、思うように学校生活が送れない今、

ピンチをチャンスに変えて様々な教育開発に励んでいきます!!

これからも宮崎北高校をよろしくお願いいたします!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。