カテゴリ:授業

太陽の動き

太陽の動き

3年生は、太陽の動きを実験で確かめていましたよ。

ペットボトルの下に紙を敷き、

時間を決めて影の位置を紙に写していきます。

3年生は理科の入口。

比較的安全で簡単な方法を用いて、科学の方法を学んでいきます。

時間の変化と、映る影の向きの変化を関連付けて、

「時間が経つにつれて影の向きが変わる」という結果が得られ、

「この結果から太陽が動いていると考えられる」という結論を導き出します。

(まだ天動説ですが)

私たち大人にとっては当たり前の知識ですが、

子ども達が科学の方法を用いて結果を出し、

その結果から結論を考える。という一連の

「問題解決」の流れを経験することに大きな意義があります。

ペットボトルの下に紙を敷き、

時間を決めて影の位置を紙に写していきます。

3年生は理科の入口。

比較的安全で簡単な方法を用いて、科学の方法を学んでいきます。

時間の変化と、映る影の向きの変化を関連付けて、

「時間が経つにつれて影の向きが変わる」という結果が得られ、

「この結果から太陽が動いていると考えられる」という結論を導き出します。

(まだ天動説ですが)

私たち大人にとっては当たり前の知識ですが、

子ども達が科学の方法を用いて結果を出し、

その結果から結論を考える。という一連の

「問題解決」の流れを経験することに大きな意義があります。

星のソムリエ来校

星のソムリエ来校

4年生の理科「月や星」の学習。

星が見えるのは夜なので、

授業中の観察が難しく、

興味・関心を高めるのにも一工夫必要になってきます。

今回理科の永江先生が取った作戦は、

「星のソムリエ」をお招きすることです。

むかばき少年自然の家などで御活躍の

星のソムリエ・黒田 修 様においでいただき、

星の色・星座・流れ星等について

映像を交えながら、詳しく教えていただきました。

いつもにも増して、

子ども達は星への興味・関心が高まったようです。

「星を見よう」と、子どもに誘われたら

是非一緒に夜空を見上げてみてくださいね。

星が見えるのは夜なので、

授業中の観察が難しく、

興味・関心を高めるのにも一工夫必要になってきます。

今回理科の永江先生が取った作戦は、

「星のソムリエ」をお招きすることです。

むかばき少年自然の家などで御活躍の

星のソムリエ・黒田 修 様においでいただき、

星の色・星座・流れ星等について

映像を交えながら、詳しく教えていただきました。

いつもにも増して、

子ども達は星への興味・関心が高まったようです。

「星を見よう」と、子どもに誘われたら

是非一緒に夜空を見上げてみてくださいね。

幼保小中合同研修会

幼保小中合同研修会

就学前教育から、中学校卒業までの

10~12年を見通した教育。

確かな学力の定着や習慣形成の指導等について

話し合う標記の会が南方小学校で開催されました。

西階中学校、南方小学校、西階幼稚園

松山保育園、わかたけ保育園、ゆりかごWEC学院

の職員が一堂に会し、テーマ毎の分科会で

それぞれの子どもの実態を踏まえた率直な意見交換が行われました。

10~12年を見通した教育。

確かな学力の定着や習慣形成の指導等について

話し合う標記の会が南方小学校で開催されました。

西階中学校、南方小学校、西階幼稚園

松山保育園、わかたけ保育園、ゆりかごWEC学院

の職員が一堂に会し、テーマ毎の分科会で

それぞれの子どもの実態を踏まえた率直な意見交換が行われました。

環境教室

環境教室

6年生の環境学習も佳境に入ってきました。

先日は、延期されていた環境学習が行われ、

4つのコースに分かれて学習が進みました。

・クリーンセンターの見学をとおしてごみ問題を調べるグループ

・きれいな空気と植物との関係を調べるグループ

・4Rについて、廃油ろうそくづくりをとおして考えるグループ

・水生生物の調査をとおして、きれいな川について考えるグループ

それぞれの関心に沿って、有意義な体験的学習ができました。

子ども達を指導してくださった関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

先日は、延期されていた環境学習が行われ、

4つのコースに分かれて学習が進みました。

・クリーンセンターの見学をとおしてごみ問題を調べるグループ

・きれいな空気と植物との関係を調べるグループ

・4Rについて、廃油ろうそくづくりをとおして考えるグループ

・水生生物の調査をとおして、きれいな川について考えるグループ

それぞれの関心に沿って、有意義な体験的学習ができました。

子ども達を指導してくださった関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

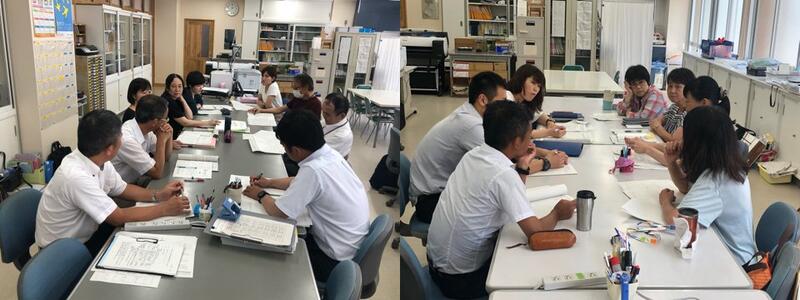

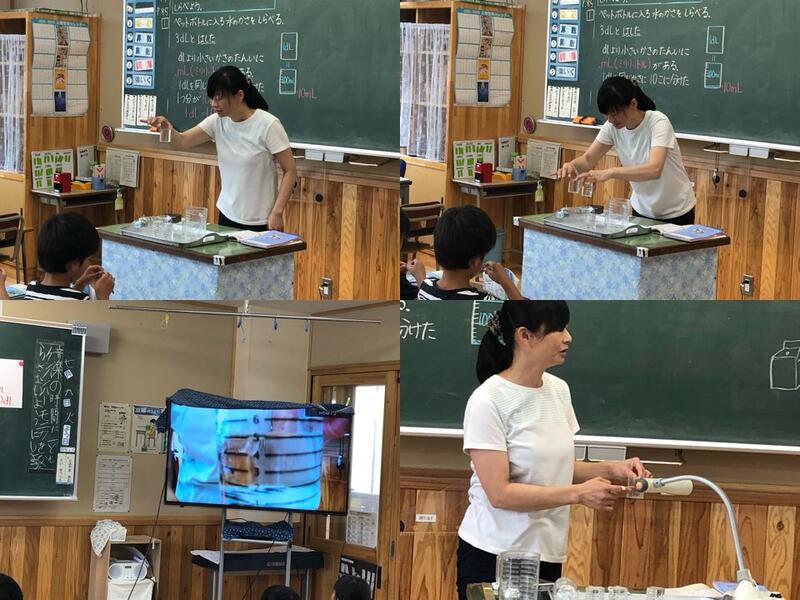

量感

量感

1デシリットルや1ミリリットルなどの

水の量を測る単位を教えるとき、

文字や数字だけ示しても、

小学生には十分に理解できません。

1デシリットルはどれくらいの量なのかという実感を

もたせることが重要です。「量感」と言います。

そのため小学校では、

実際の1デシリットルを見たり、

入れ物を変えてみたり、重さを体感したりなどします。

最近では、実物投影機を用いて見せることもあります。

水の量を測る単位を教えるとき、

文字や数字だけ示しても、

小学生には十分に理解できません。

1デシリットルはどれくらいの量なのかという実感を

もたせることが重要です。「量感」と言います。

そのため小学校では、

実際の1デシリットルを見たり、

入れ物を変えてみたり、重さを体感したりなどします。

最近では、実物投影機を用いて見せることもあります。

実物資料の力

実物資料の力

小学校の先生達は、特に、

子どもの興味・関心を高めることに腐心します。

それは、自ら学ぶ子どもを育てるためです。

ただ単に「今日はこれを勉強しますよ。はい教科書〇ページを開けて。」では、

子どもにとって今日の勉強は「受け身の勉強」にならざるを得ません。

そうではなく、子ども達に

疑問、気付き、驚き、言わば「!」や「?」を与えて、

「追究してみたい」「調べたい」「学びたい」といった

自ら学ぶ意欲をもたせたいと思っています。

今日5年生の道徳科は

「曲げわっぱから伝わるもの」。

伝統や文化を守っていくために頑張っている人たちの心情に迫る勉強です。

先生が取り出したのは、

本物の曲げわっぱの弁当箱。

写真や文章で見るのとはちがって、実物資料は

段違いに多くの情報を子ども達にもたらします。

これにより、多くの子ども達の頭の中には、

「!」や「?」が強く頭の中に生まれてきたことでしょう。

子ども達の頭の中を想像すると・・・

「木を曲げて作っている。難しそう。」

「プラスチックとちがって、自然な感じがするな。」

とシンプルな感想もあれば、

「最初はそうでもなかったけど、最近は気に入ってると先生は言ってたな。

曲げわっぱって、そんなにいいのかな。」

「曲げわっぱの伝統を大切にしている人は、どんな気持ちでそうしているのかな。」

と深く考えた子もいるかもしれません。

いずれにせよ、子どもの思考をきっと促したはずです。

その後の道徳科の学習が、少しでも

「自らの学び」になったことと思います。

子どもの主体性を引き出す力。

それが「実物資料のもつ力」です。

子どもの興味・関心を高めることに腐心します。

それは、自ら学ぶ子どもを育てるためです。

ただ単に「今日はこれを勉強しますよ。はい教科書〇ページを開けて。」では、

子どもにとって今日の勉強は「受け身の勉強」にならざるを得ません。

そうではなく、子ども達に

疑問、気付き、驚き、言わば「!」や「?」を与えて、

「追究してみたい」「調べたい」「学びたい」といった

自ら学ぶ意欲をもたせたいと思っています。

今日5年生の道徳科は

「曲げわっぱから伝わるもの」。

伝統や文化を守っていくために頑張っている人たちの心情に迫る勉強です。

先生が取り出したのは、

本物の曲げわっぱの弁当箱。

写真や文章で見るのとはちがって、実物資料は

段違いに多くの情報を子ども達にもたらします。

これにより、多くの子ども達の頭の中には、

「!」や「?」が強く頭の中に生まれてきたことでしょう。

子ども達の頭の中を想像すると・・・

「木を曲げて作っている。難しそう。」

「プラスチックとちがって、自然な感じがするな。」

とシンプルな感想もあれば、

「最初はそうでもなかったけど、最近は気に入ってると先生は言ってたな。

曲げわっぱって、そんなにいいのかな。」

「曲げわっぱの伝統を大切にしている人は、どんな気持ちでそうしているのかな。」

と深く考えた子もいるかもしれません。

いずれにせよ、子どもの思考をきっと促したはずです。

その後の道徳科の学習が、少しでも

「自らの学び」になったことと思います。

子どもの主体性を引き出す力。

それが「実物資料のもつ力」です。

音が変わりました!

音が変わりました!

6年生は、耳すま集会に向けて合奏の練習に余念がありません。

今日は、西階中学校の矢野翔太先生に指導していただきました。

矢野先生は、6年生が来年から音楽を習う先生であると同時に、

吹奏楽のスペシャリストでもあります。

これまでも音楽専科の岩田先生に指導していただいて、

かなりのレベルにまで来ていましたが、

今日の矢野先生の指導で、さらにグレードアップしました。

盛り上げる箇所で、具体的にどのように盛り上げる音にするのか、

タンギングの仕方、

どこでどの楽器が活躍すべきなのか、

どんなイメージを持って演奏すればいいのか、等

具体的かつ専門的なアドバイスを熱く語っていただきました。

さらに、評価を交えながら指導していただくことで、

子ども達の音がはっきりと変わってきました。

6年生の保護者の皆さんは、

当日の演奏をお楽しみに。

今日は、西階中学校の矢野翔太先生に指導していただきました。

矢野先生は、6年生が来年から音楽を習う先生であると同時に、

吹奏楽のスペシャリストでもあります。

これまでも音楽専科の岩田先生に指導していただいて、

かなりのレベルにまで来ていましたが、

今日の矢野先生の指導で、さらにグレードアップしました。

盛り上げる箇所で、具体的にどのように盛り上げる音にするのか、

タンギングの仕方、

どこでどの楽器が活躍すべきなのか、

どんなイメージを持って演奏すればいいのか、等

具体的かつ専門的なアドバイスを熱く語っていただきました。

さらに、評価を交えながら指導していただくことで、

子ども達の音がはっきりと変わってきました。

6年生の保護者の皆さんは、

当日の演奏をお楽しみに。

1年生の集団行動

1年生の集団行動

小学校で学んでいくため、なおかつ、安全を確保するためには、

集団での行動様式を身に付けることが重要です。

自分勝手をせず、号令に従って、整列したり、

立ったり座ったり・・・。.

また、お話があるときは、おしゃべりをせずに

口を閉じ、物を触らずに聞くことも集団行動のポイントです。

「立腰」の姿勢で聞くのは、

「物を触らせない」という意味もあります。

そうした集団行動に、1年生もかなり慣れてきました。

先生が無言でハンドサインを出すと、

誰ひとりおしゃべりをせずに、集合したり、座ったりできます。

また、聞く態度もできてきました。

さらに、行動と行動の間は、ついついおしゃべりをしがちですが、

きちんと口を閉じて待ったり、行動したりすることができました。

成長していますね。

集団での行動様式を身に付けることが重要です。

自分勝手をせず、号令に従って、整列したり、

立ったり座ったり・・・。.

また、お話があるときは、おしゃべりをせずに

口を閉じ、物を触らずに聞くことも集団行動のポイントです。

「立腰」の姿勢で聞くのは、

「物を触らせない」という意味もあります。

そうした集団行動に、1年生もかなり慣れてきました。

先生が無言でハンドサインを出すと、

誰ひとりおしゃべりをせずに、集合したり、座ったりできます。

また、聞く態度もできてきました。

さらに、行動と行動の間は、ついついおしゃべりをしがちですが、

きちんと口を閉じて待ったり、行動したりすることができました。

成長していますね。

具体的な活動や体験を通した学び~生活科~

具体的な活動や体験を通した学び~生活科~

C「あのね。先生。この前取ったトマトは、ママが食べちゃった。」

C「先生。ほら、たくさんミニトマトがなったよ。」

T「すごいね。鈴なりだね。」

C「鈴なりってなあに?」

C「ぼくの高さより高くなったよ。」

C「2m10cmだった。」

T「いやいや。それだと先生より高いから、もう一度測ってみようか。」

ミニトマトを育て、それをつぶさに見る活動。

それは「具体的な活動」です。

本で読んだり、映像で見たりするのではなく

実物を育て、実物を見て・考えて・表現する活動です。

生活科では、こうした具体的な活動や体験を通した学びを重視します。

具体的な活動を通すと、子ども達は実に主体的な表現者となります。

このように自ら進んで表現する姿こそ、

生活科が目指す子どもの姿の一つです。

C「先生。ほら、たくさんミニトマトがなったよ。」

T「すごいね。鈴なりだね。」

C「鈴なりってなあに?」

C「ぼくの高さより高くなったよ。」

C「2m10cmだった。」

T「いやいや。それだと先生より高いから、もう一度測ってみようか。」

ミニトマトを育て、それをつぶさに見る活動。

それは「具体的な活動」です。

本で読んだり、映像で見たりするのではなく

実物を育て、実物を見て・考えて・表現する活動です。

生活科では、こうした具体的な活動や体験を通した学びを重視します。

具体的な活動を通すと、子ども達は実に主体的な表現者となります。

このように自ら進んで表現する姿こそ、

生活科が目指す子どもの姿の一つです。

ジョー先生

ジョー先生

5年生・6年生の外国語活動

(本年度までは「外国語活動」で、来年度からは「外国語科」になります)

担当ALTは、アメリカオハイオ州出身の

ジョー先生です。

笑顔がとても素敵なナイスガイです。

子ども達もジョー先生と英語の勉強をするのを

楽しみにしているようです。

(本年度までは「外国語活動」で、来年度からは「外国語科」になります)

担当ALTは、アメリカオハイオ州出身の

ジョー先生です。

笑顔がとても素敵なナイスガイです。

子ども達もジョー先生と英語の勉強をするのを

楽しみにしているようです。

生物どうしのつながり

生物どうしのつながり

6年生の理科で、

子ども達は大興奮でした。

何と、先生が魚をさばいて、

胃袋の中にあった「小魚」を

手のひらに載せて見せてくれました。

チーターとトムソンガゼルの写真を見て、

動物の食べる・食べられる関係に着目した6年生。

海に住む魚ではどうだろうかということで、

実際に魚のおなかの中に何があるか、

実物を見せてくださったのです。

子ども達の目は興味津々で輝いています。

「何が出てくるかな?」

「魚は何を食べたのだろう?」

その表情から、心がありありと透けて見えます。

胃袋から本当に小魚が出てきたときは、

「うわっ!」

「すげ・・・」という驚きとも衝撃とも言えそうな

声が、子ども達の口から漏れていました。

写真の子ども達の表情はどうでしょう。

いい顔をしています。

これぞ感動とときめきの教育です。

「食物連鎖」について

問題意識が高まったようです。

子ども達は大興奮でした。

何と、先生が魚をさばいて、

胃袋の中にあった「小魚」を

手のひらに載せて見せてくれました。

チーターとトムソンガゼルの写真を見て、

動物の食べる・食べられる関係に着目した6年生。

海に住む魚ではどうだろうかということで、

実際に魚のおなかの中に何があるか、

実物を見せてくださったのです。

子ども達の目は興味津々で輝いています。

「何が出てくるかな?」

「魚は何を食べたのだろう?」

その表情から、心がありありと透けて見えます。

胃袋から本当に小魚が出てきたときは、

「うわっ!」

「すげ・・・」という驚きとも衝撃とも言えそうな

声が、子ども達の口から漏れていました。

写真の子ども達の表情はどうでしょう。

いい顔をしています。

これぞ感動とときめきの教育です。

「食物連鎖」について

問題意識が高まったようです。

雨の一日~様々な学び~

雨の一日~様々な学び~

梅雨もたけなわです。

毎日雨で水泳はできていませんが、

様々な学びは、各学級でしっかりとなされています。

朝、委員会活動で毎日清掃活動を頑張っている美化委員会。

今日は雨なので、玄関の掃き掃除に黙々と取り組んでいました。

自分で仕事を探して主体的に取り組む姿にいつも感心させられます。

1年生は、教室の南側に並べた

アサガオの様子を熱心に観察していました。

「もう、20何個咲いたよ!」と報告してくれました。

自然への関心が高まっています。

朝の活動の時間には、

明後日行われる避難訓練の事前指導を全校一斉で行いました。

4年生・5年生が1年生をつれて

3階に移動し、スムーズに子ども達が

目的の場所に入れるかを確認しました。

また、津波のときは3階に避難することを確認しました。

2年生は、リズム取りのテストを受けていましたよ。

♪タン・ウン・タン・ウン・タン・タン・タタ・タン♫

がんばって!

6年生は一転してレベルの高い学びがなされていました。

「問題を解決するために話し合おう」というめあてで、

自分の意思を明確に伝えたり、

相手の意見を聞いたりする

「話す聞く」勉強です。

4年生は新聞紙で作った骨組みで、

立体アートを制作中。

ジャングルジムのような面白い形が

たくさんできあがっていました。

小学校は実にダイナミック。

6つの学年にわたる幅広い年齢層の子ども達が、

十数の教科を、様々に学んでいます。

毎日雨で水泳はできていませんが、

様々な学びは、各学級でしっかりとなされています。

朝、委員会活動で毎日清掃活動を頑張っている美化委員会。

今日は雨なので、玄関の掃き掃除に黙々と取り組んでいました。

自分で仕事を探して主体的に取り組む姿にいつも感心させられます。

1年生は、教室の南側に並べた

アサガオの様子を熱心に観察していました。

「もう、20何個咲いたよ!」と報告してくれました。

自然への関心が高まっています。

朝の活動の時間には、

明後日行われる避難訓練の事前指導を全校一斉で行いました。

4年生・5年生が1年生をつれて

3階に移動し、スムーズに子ども達が

目的の場所に入れるかを確認しました。

また、津波のときは3階に避難することを確認しました。

2年生は、リズム取りのテストを受けていましたよ。

♪タン・ウン・タン・ウン・タン・タン・タタ・タン♫

がんばって!

6年生は一転してレベルの高い学びがなされていました。

「問題を解決するために話し合おう」というめあてで、

自分の意思を明確に伝えたり、

相手の意見を聞いたりする

「話す聞く」勉強です。

4年生は新聞紙で作った骨組みで、

立体アートを制作中。

ジャングルジムのような面白い形が

たくさんできあがっていました。

小学校は実にダイナミック。

6つの学年にわたる幅広い年齢層の子ども達が、

十数の教科を、様々に学んでいます。

しんぶんとなかよし

しんぶんとなかよし

しんぶんとなかよくなって、

想像力を働かせて、作りたい物を作るという

何だか楽しそうな工作を2年生がやっていましたよ。

素敵な洋服やアクセサリーを作った子、

猫や兎など、かわいいペットを作った子、

中には、しっぽをつけて、自分が猫になった子もいました。

人形やエコバックを作った子、

自分だけのお部屋を作った子、

イカダを作って、冒険に思いを馳せる子。

子ども達のみずみずしい感性で作られる

新聞紙による表現。

見ていて、大人も楽しくなりました。

想像力を働かせて、作りたい物を作るという

何だか楽しそうな工作を2年生がやっていましたよ。

素敵な洋服やアクセサリーを作った子、

猫や兎など、かわいいペットを作った子、

中には、しっぽをつけて、自分が猫になった子もいました。

人形やエコバックを作った子、

自分だけのお部屋を作った子、

イカダを作って、冒険に思いを馳せる子。

子ども達のみずみずしい感性で作られる

新聞紙による表現。

見ていて、大人も楽しくなりました。

ハッピー小物入れ

ハッピー小物入れ

3年生は、何やら楽しそうな工作をしていましたよ。

色とりどりに染まった紙粘土を

ペットボトルに貼り付けて、

小物入れを作っていました。

その名の通り、

作る子ども達も

それを見るおうちの人や友だちも

ハッピーになりそうな作品が

たくさん作られていましたよ。

花をつけて華やかにした作品、

形をワイングラスふうにした作品、

ペットボトルを複数組み合わせて使い勝手のよさそうな作品

それぞれの「思い」を形や色に表現していました。

色とりどりに染まった紙粘土を

ペットボトルに貼り付けて、

小物入れを作っていました。

その名の通り、

作る子ども達も

それを見るおうちの人や友だちも

ハッピーになりそうな作品が

たくさん作られていましたよ。

花をつけて華やかにした作品、

形をワイングラスふうにした作品、

ペットボトルを複数組み合わせて使い勝手のよさそうな作品

それぞれの「思い」を形や色に表現していました。

高校等の初任者の先生方に授業公開

高校等の初任者の先生方に授業公開

6年の算数少人数指導を担当している猪野先生の授業を、

今年県立高等学校や特別支援学校に赴任し、

新規採用教職員として活躍中の先生方に見てもらいました。

授業は、校種が違うと

かなり進め方に違いがありますので、

小学校のきめ細かな授業を学んでいただくよい機会になりました。

子ども達も、円の面積の公式を導き出す学習に

集中して取り組んでいましたよ。

今年県立高等学校や特別支援学校に赴任し、

新規採用教職員として活躍中の先生方に見てもらいました。

授業は、校種が違うと

かなり進め方に違いがありますので、

小学校のきめ細かな授業を学んでいただくよい機会になりました。

子ども達も、円の面積の公式を導き出す学習に

集中して取り組んでいましたよ。

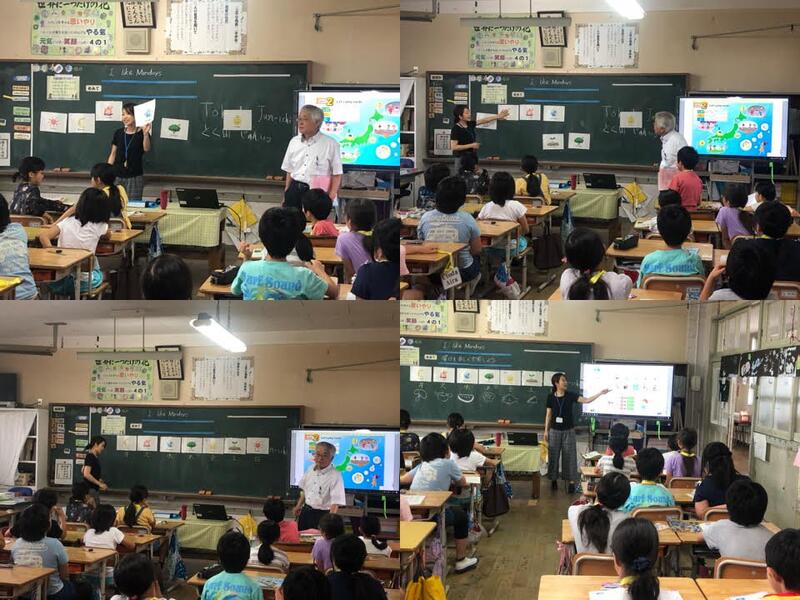

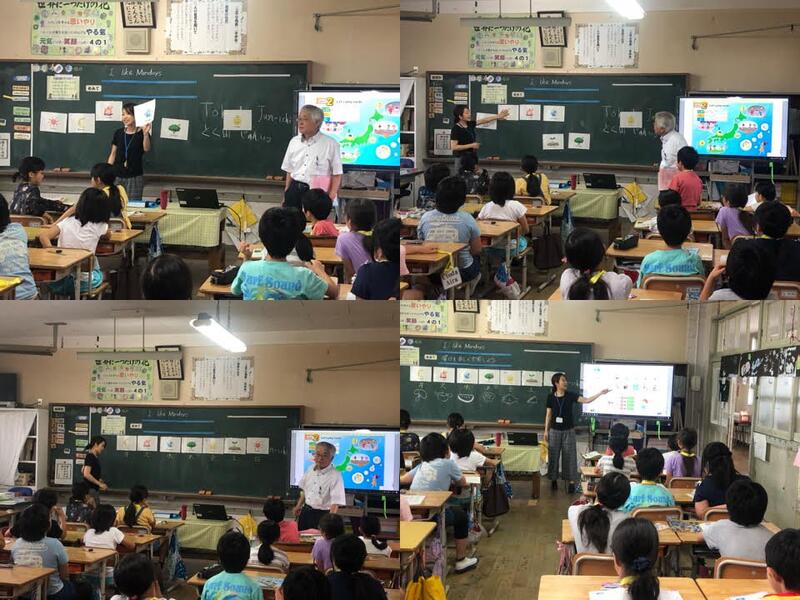

外国語活動サポーター

外国語活動サポーター

3・4年生は、外国語活動の授業が始まっています。

年間35時間、週に1時間ペースで学んでいきます。

この外国語活動の授業で、担任の先生とともに

教えてくださるのが外国語活動サポーターの

徳田純一先生です。

今日は、4年生の各クラスで授業が行われ、

曜日を表す言葉を聞いたり、話したりしましたよ。

年間35時間、週に1時間ペースで学んでいきます。

この外国語活動の授業で、担任の先生とともに

教えてくださるのが外国語活動サポーターの

徳田純一先生です。

今日は、4年生の各クラスで授業が行われ、

曜日を表す言葉を聞いたり、話したりしましたよ。

レッツゴー町たんけん

レッツゴー町たんけん

2年生は、生活科の学習で

町たんけんに出かけました。

スーパーマーケット、コンビニ、

交番などグループに分かれての調べ学習です。

お店の人やおまわりさんに

いろんな疑問をぶつけていましたよ。

交番では、何とパトカーに乗せてもらいました。

町たんけんに出かけました。

スーパーマーケット、コンビニ、

交番などグループに分かれての調べ学習です。

お店の人やおまわりさんに

いろんな疑問をぶつけていましたよ。

交番では、何とパトカーに乗せてもらいました。

体力テスト

体力テスト

体力テストは、シャトルランなど体育館で行われる種目と、

ソフトボール投げや50m走など運動場で行われる種目があります。

この日は、3年生が運動場で体力テストを行っていました。

目標を定めた子ども達。

真剣な表情で投げたり走ったりしていましたよ。

ソフトボール投げや50m走など運動場で行われる種目があります。

この日は、3年生が運動場で体力テストを行っていました。

目標を定めた子ども達。

真剣な表情で投げたり走ったりしていましたよ。

委員会活動始動

委員会活動始動

学校の様々な仕事を分担して、

5・6年生が学校生活の充実と向上を図る活動に取り組む委員会活動。

自主的な集団活動を通して、協働することの大切さや行動の仕方を知るとともに、

話し合って合意形成を図ったり、意志決定したりすることができることをねらっています。

南方小学校は大規模校ですので、

様々な委員会が設置されています。

いろんな委員会の選択肢があるのは、本校の一つの特色だと思います。

この日は、第1回目の委員会活動で、

活動内容を知ったり、役員を決めたりしていましたよ。

体育委員会と環境委員会

給食委員会と図書委員会

生活委員会と総務委員会

美化委員会と福祉委員会

掲示委員会と保健委員会

放送委員会

5・6年生が学校生活の充実と向上を図る活動に取り組む委員会活動。

自主的な集団活動を通して、協働することの大切さや行動の仕方を知るとともに、

話し合って合意形成を図ったり、意志決定したりすることができることをねらっています。

南方小学校は大規模校ですので、

様々な委員会が設置されています。

いろんな委員会の選択肢があるのは、本校の一つの特色だと思います。

この日は、第1回目の委員会活動で、

活動内容を知ったり、役員を決めたりしていましたよ。

体育委員会と環境委員会

給食委員会と図書委員会

生活委員会と総務委員会

美化委員会と福祉委員会

掲示委員会と保健委員会

放送委員会

代表委員会

代表委員会

特別活動における児童会活動の一環として

代表委員会があります。

各学級や各委員会の代表者が集い、学校生活の充実と向上のための

話合いを行います。

通常は5・6年生だけですが、

1月になると、4年生が練習のために加わります。

司会も、6年生がフォローしながら5年生が担当します。

下級生を支援するように、みんな積極的に意見を出していました。

一方、まだまだ話し合いのルール

(発言は指名された時だけ行う。勝手に発言しない。等)

が守れていないところが課題のようで、今後徹底していく必要があるようです。

代表委員会は、小学校だけでは終わりません。

中学校や高校の生徒会に引き継がれていきます。

自主的・実践的な活動を通して、

話し合い、合意形成を図って、意志決定する力を育てていきます。

代表委員会があります。

各学級や各委員会の代表者が集い、学校生活の充実と向上のための

話合いを行います。

通常は5・6年生だけですが、

1月になると、4年生が練習のために加わります。

司会も、6年生がフォローしながら5年生が担当します。

下級生を支援するように、みんな積極的に意見を出していました。

一方、まだまだ話し合いのルール

(発言は指名された時だけ行う。勝手に発言しない。等)

が守れていないところが課題のようで、今後徹底していく必要があるようです。

代表委員会は、小学校だけでは終わりません。

中学校や高校の生徒会に引き継がれていきます。

自主的・実践的な活動を通して、

話し合い、合意形成を図って、意志決定する力を育てていきます。