カテゴリ:授業

お父さんお母さんの前で発表

お父さんお母さんの前で発表

参観日においでいただいた

お父さんお母さんの前で発表する子どもたち。

休み時間に鍵盤ハーモニカの演奏をチェックしたり、

セリフをもう一度暗唱してみたり・・・。

子どもたちはそれぞれ、ちゃんと発表したい

という小さな目標を持って、小さな胸をときめかせながら

「発表」の場に立っています。

ちゃんと発表できて、拍手をもらったときはどんなにか

嬉しいことでしょう。

こうした場を一つ一つ乗り越えながら、

子どもたちはまた一つ成長していきます。

小さな子どもたちですが、そのがんばる姿は、私たち大人を感動させてくれますね。

お父さんお母さんの前で発表する子どもたち。

休み時間に鍵盤ハーモニカの演奏をチェックしたり、

セリフをもう一度暗唱してみたり・・・。

子どもたちはそれぞれ、ちゃんと発表したい

という小さな目標を持って、小さな胸をときめかせながら

「発表」の場に立っています。

ちゃんと発表できて、拍手をもらったときはどんなにか

嬉しいことでしょう。

こうした場を一つ一つ乗り越えながら、

子どもたちはまた一つ成長していきます。

小さな子どもたちですが、そのがんばる姿は、私たち大人を感動させてくれますね。

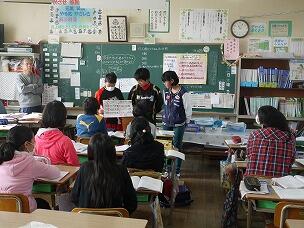

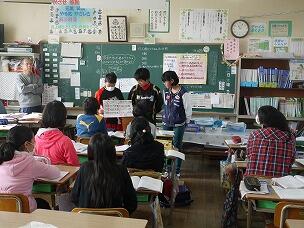

私が生まれたときのこと

私が生まれたときのこと

2年生の生活科で、「私が生まれたときのこと」の学習をしました。

おうちの人に聞いたりして調べたことを、

みんなの前で発表します。

発表原稿を作り、紹介する物を準備して、

今日はいよいよ発表です。

私が生まれたときのおうちの人の思いを聞くと、

私たち大人は思わず胸が熱くなります。.

子どもたちは、自分の存在を肯定的にとらえることができ、

嬉しい気持ちになったようです。

おうちの人に聞いたりして調べたことを、

みんなの前で発表します。

発表原稿を作り、紹介する物を準備して、

今日はいよいよ発表です。

私が生まれたときのおうちの人の思いを聞くと、

私たち大人は思わず胸が熱くなります。.

子どもたちは、自分の存在を肯定的にとらえることができ、

嬉しい気持ちになったようです。

個別指導

個別指導

授業では、「もう一回説明を聞きたいな。」という

子供達のために、個別指導を行う場面があります。

この日の一年生は、時計の読み方の学習。

先生の机の周りに集まって、

特別に教えてもらいます。

子供達のために、個別指導を行う場面があります。

この日の一年生は、時計の読み方の学習。

先生の机の周りに集まって、

特別に教えてもらいます。

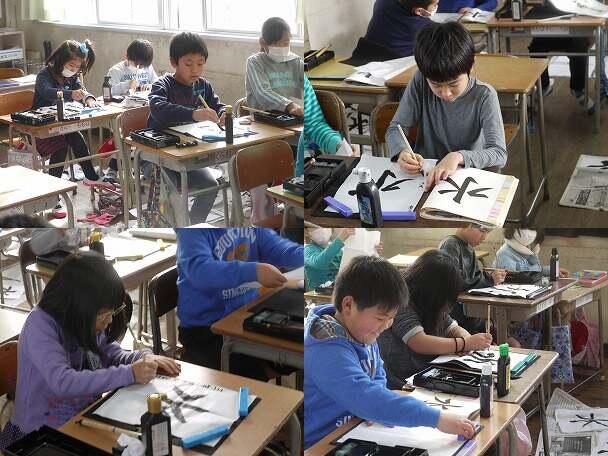

書写(毛筆)

書写(毛筆)

3年生は、毛筆いわゆる「習字」が始まる学年です。

3年の毛筆の目標の一つは、

点画の種類を理解することです。

点画には、横画,縦画,左払い,右払い,折れ,曲がり,そり,点などがあります。

それぞれの形と筆の動き・筆圧などに注意しながら書いていきます。

小学校の「書写(毛筆)」と習字教室の「書道」とは、目指すところが少し違うわけです。

この日の3年生。筆の扱いにもだいぶ慣れて、一心に取り組んでいました。

「水」という字は、いろんな種類の点画が含まれている格好の教材です。

みんなお手本をよく見て、点画の形に気をつけて取り組んでいました。

3年の毛筆の目標の一つは、

点画の種類を理解することです。

点画には、横画,縦画,左払い,右払い,折れ,曲がり,そり,点などがあります。

それぞれの形と筆の動き・筆圧などに注意しながら書いていきます。

小学校の「書写(毛筆)」と習字教室の「書道」とは、目指すところが少し違うわけです。

この日の3年生。筆の扱いにもだいぶ慣れて、一心に取り組んでいました。

「水」という字は、いろんな種類の点画が含まれている格好の教材です。

みんなお手本をよく見て、点画の形に気をつけて取り組んでいました。

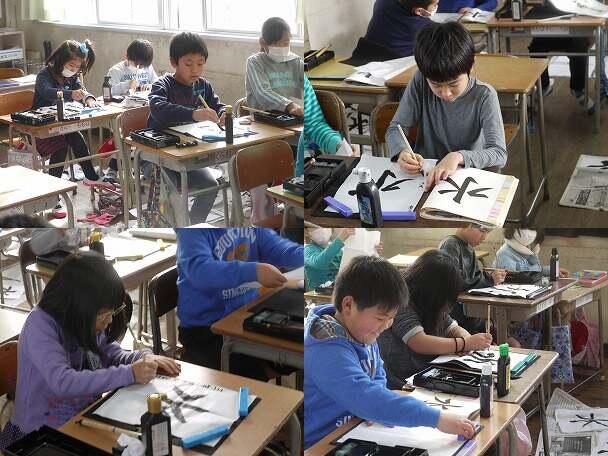

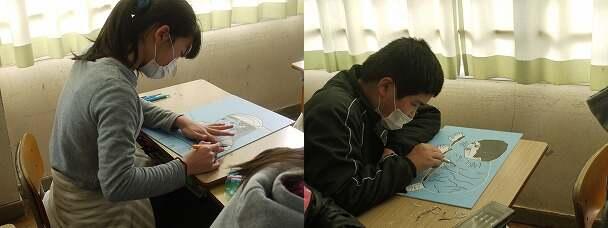

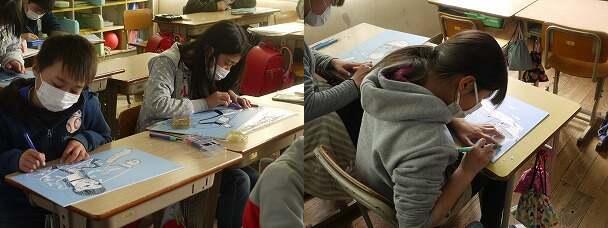

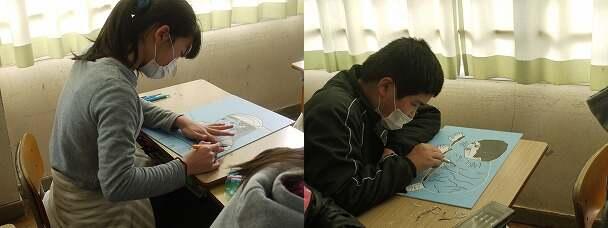

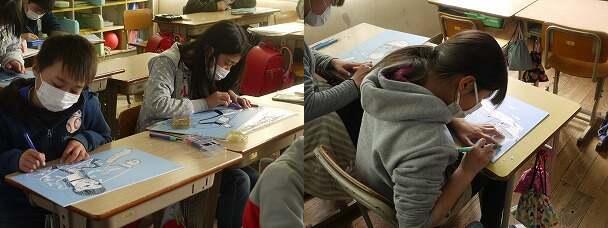

木版画(6年)

木版画(6年)

6年生の図工は木版画です。

これまでの学校生活で心に残った場面を版画で表現します。

今日は、彫りの時間。

彫る方向や彫る長さ、彫刻刀の使い分けなど、

先生の指導をよく見て、聞いて、彫り進めていきます。

みんなとてもよく集中して取り組んでいました。

ところで、最近の彫刻刀は安全キャップが付いています。(写真参照)

昔に比べて実に進化したものだと感心しました。

これまでの学校生活で心に残った場面を版画で表現します。

今日は、彫りの時間。

彫る方向や彫る長さ、彫刻刀の使い分けなど、

先生の指導をよく見て、聞いて、彫り進めていきます。

みんなとてもよく集中して取り組んでいました。

ところで、最近の彫刻刀は安全キャップが付いています。(写真参照)

昔に比べて実に進化したものだと感心しました。

遊具を使った運動(1年体育)

遊具を使った運動(1年体育)

1年生の体育では、各種の運動を通じて体の基本的な動きや

各種の運動の基礎となる動きを身に付けることが一つの目標になります。

運動場にあるタイヤ、雲梯、登り棒、鉄棒等を使いながら、

とぶ、登る、ぶら下がる、回る、ぶら下がって移動などの

基本的な動きにチャレンジする授業でした。

今日は参観日。おうちの人にもがんばっている姿を見てもらいました。

各種の運動の基礎となる動きを身に付けることが一つの目標になります。

運動場にあるタイヤ、雲梯、登り棒、鉄棒等を使いながら、

とぶ、登る、ぶら下がる、回る、ぶら下がって移動などの

基本的な動きにチャレンジする授業でした。

今日は参観日。おうちの人にもがんばっている姿を見てもらいました。

1年生の体育

1年生の体育

1年生は、教室でも体育ができちゃいます。

今回の運動(2学期末)は、手押し相撲やお互いの指を合わせて体をひねる運動。

これぐらいの動きであれば、教室でも大丈夫でした。

素直な1年生。

本当に運動の楽しさを味わいながら

一生懸命体を動かしていました。

今回の運動(2学期末)は、手押し相撲やお互いの指を合わせて体をひねる運動。

これぐらいの動きであれば、教室でも大丈夫でした。

素直な1年生。

本当に運動の楽しさを味わいながら

一生懸命体を動かしていました。

いろいろな運動に取り組もう

いろいろな運動に取り組もう

4年生の器械運動の指導に

体育振興指導教員の倉尾健二先生が来てくださいます。

岡富中学校の保健体育の先生で、本校のPTAでもあります。

体育振興指導教員は体育指導のスペシャリストで、

南方小学校の先生方の研修と子どもたちの指導の充実

を目的に訪問していただいています。

今日は、「いろいろな運動に取り組もう」ということで、

様々な動きの入った運動に

いろいろチャレンジできて楽しく運動ができました。

体育振興指導教員の倉尾健二先生が来てくださいます。

岡富中学校の保健体育の先生で、本校のPTAでもあります。

体育振興指導教員は体育指導のスペシャリストで、

南方小学校の先生方の研修と子どもたちの指導の充実

を目的に訪問していただいています。

今日は、「いろいろな運動に取り組もう」ということで、

様々な動きの入った運動に

いろいろチャレンジできて楽しく運動ができました。

体育(4年)

体育(4年)

子どもたちは体育が大好きです。

中には苦手な子もいますが、自分の体力や

技能に合わせて、それぞれの運動の特性を踏まえた

楽しさを味わえるよう指導することを目指しています。

4年生のポートボール、走り高跳びにお邪魔しました。

ナイスブロックやナイスジャンプがたくさん見られました!

中には苦手な子もいますが、自分の体力や

技能に合わせて、それぞれの運動の特性を踏まえた

楽しさを味わえるよう指導することを目指しています。

4年生のポートボール、走り高跳びにお邪魔しました。

ナイスブロックやナイスジャンプがたくさん見られました!

クイズのれんしゅうをしよう

クイズのれんしゅうをしよう

1年生の国語に「クイズのれんしゅうをしよう」という単元があります。

題名からしてとっても楽しそうです。

授業をのぞいてみたら・・・、

自分の好きなスポーツなどをクイズに出すために、

問題の言い方やヒントの出し方を考えていました。

第一ヒントから、あまりも簡単なヒントを出す子が続出。

難しいヒントから徐々に簡単なヒントを出すよう

指導しました。

隣の友達とクイズを出したり、答えたり・・・。

題名どおりの楽しい授業でした。

題名からしてとっても楽しそうです。

授業をのぞいてみたら・・・、

自分の好きなスポーツなどをクイズに出すために、

問題の言い方やヒントの出し方を考えていました。

第一ヒントから、あまりも簡単なヒントを出す子が続出。

難しいヒントから徐々に簡単なヒントを出すよう

指導しました。

隣の友達とクイズを出したり、答えたり・・・。

題名どおりの楽しい授業でした。

基礎の基礎(計算)

基礎の基礎(計算)

算数の「計算」は、

基礎を培う小学校の学習の中でも

最も基本的な領域です。

南方小学校では、基礎的な学力をしっかり身につける

ことが重要と考え、授業はもちろん

学力アップタイムを時間割に位置づけたり、

少人数指導を取り入れたりするなどして取り組んでいます。

この日は4年生が小数×整数の筆算を学習していました。

みんな真剣に学んでいます。

基礎を培う小学校の学習の中でも

最も基本的な領域です。

南方小学校では、基礎的な学力をしっかり身につける

ことが重要と考え、授業はもちろん

学力アップタイムを時間割に位置づけたり、

少人数指導を取り入れたりするなどして取り組んでいます。

この日は4年生が小数×整数の筆算を学習していました。

みんな真剣に学んでいます。

6年生の授業

6年生の授業

運動会が終わり、

気候もよくなるこの時期は、

どの学年も授業に集中できる時期です。

運動会の中心となって頑張った6年生も

落ち着いた授業態度で、中学生かと思うぐらい

しっかりとしてきました。

学び合いで、人前で堂々と発表したり、

道徳の授業で真剣に「価値」について

考えたり・・・。

毎日の授業の中で子どもたちは着実に

成長しています。

気候もよくなるこの時期は、

どの学年も授業に集中できる時期です。

運動会の中心となって頑張った6年生も

落ち着いた授業態度で、中学生かと思うぐらい

しっかりとしてきました。

学び合いで、人前で堂々と発表したり、

道徳の授業で真剣に「価値」について

考えたり・・・。

毎日の授業の中で子どもたちは着実に

成長しています。

ICTを活用した授業

ICTを活用した授業

子どもたちがよりよく理解したり

考えを深めたりできるように、

学校ではICTを活用した授業が行われます。

上の写真は、合奏や合唱の様子をビデオで撮影したものを

スクリーンに映し出して、

音がそろっているか、立ち位置はどうかなど反省している場面です。

また、下の写真の機器は、実物投影機といいます。

子どもたちの意見を書いたプリントを拡大表示して

発表をわかりやすくしたり、

子どもの手元にある教材と同じ教材を映し出したりして、

理解を促したりします。

ビデオをPCで再生・スクリーンに大写しに

実物投影機でわかりやすく

考えを深めたりできるように、

学校ではICTを活用した授業が行われます。

上の写真は、合奏や合唱の様子をビデオで撮影したものを

スクリーンに映し出して、

音がそろっているか、立ち位置はどうかなど反省している場面です。

また、下の写真の機器は、実物投影機といいます。

子どもたちの意見を書いたプリントを拡大表示して

発表をわかりやすくしたり、

子どもの手元にある教材と同じ教材を映し出したりして、

理解を促したりします。

ビデオをPCで再生・スクリーンに大写しに

実物投影機でわかりやすく

持久走大会(3年)

持久走大会(3年)

各学年で、持久走学習のまとめが行われる時期になりました。

今日は3年生で持久走大会が行われ、

たくさんの保護者の皆さんが駆けつけてくださいました。

声援に力づけられ、参加した全員が、最後まで頑張って走ることができました。

子どもたちが赤ちゃんだった頃、痛いとき・苦しいときは泣いていたはずです。

それが小学生となった今、苦しくても泣かずに最後まで頑張って走っています!

子どもたちは、たくましく成長していますね。

自分に負けず最後まで頑張ったことを、是非褒めてあげてください。

そして、我が子の成長を喜べること、これこそ親としての幸せですね。

左上から時計回りに:最後まで頑張った!、ペースを考えて走ります、10位入賞者(女子)、10位入賞者(男子)

左上から時計回りに:苦しくても頑張った!、力走!、疲れたー、前半はまだまだ余裕

今日は3年生で持久走大会が行われ、

たくさんの保護者の皆さんが駆けつけてくださいました。

声援に力づけられ、参加した全員が、最後まで頑張って走ることができました。

子どもたちが赤ちゃんだった頃、痛いとき・苦しいときは泣いていたはずです。

それが小学生となった今、苦しくても泣かずに最後まで頑張って走っています!

子どもたちは、たくましく成長していますね。

自分に負けず最後まで頑張ったことを、是非褒めてあげてください。

そして、我が子の成長を喜べること、これこそ親としての幸せですね。

左上から時計回りに:最後まで頑張った!、ペースを考えて走ります、10位入賞者(女子)、10位入賞者(男子)

左上から時計回りに:苦しくても頑張った!、力走!、疲れたー、前半はまだまだ余裕

調理実習(5年)

調理実習(5年)

5年生1学期の実習はごく簡単なサラダでしたので、

火を使った本格的な調理実習はこれが初めてです。

時間をストップウォッチで正確に計ったり、

ちゃんと教科書を見て確かめたりしながら作業を進めていました。

鍋の様子や友達の作業を見る目も真剣そのもの・・・。

私たち大人がちゃちゃっとやってしまうご飯・味噌汁作りも

子どもたちにとっては、初めてで、新鮮な体験なのです!

とは言え、最後は食べられるのが調理実習の楽しみ。

この後おいしくいただいたことでしょう。

火を使った本格的な調理実習はこれが初めてです。

時間をストップウォッチで正確に計ったり、

ちゃんと教科書を見て確かめたりしながら作業を進めていました。

鍋の様子や友達の作業を見る目も真剣そのもの・・・。

私たち大人がちゃちゃっとやってしまうご飯・味噌汁作りも

子どもたちにとっては、初めてで、新鮮な体験なのです!

とは言え、最後は食べられるのが調理実習の楽しみ。

この後おいしくいただいたことでしょう。

油粘土で作りました

油粘土で作りました

1年生の図画工作で、

粘土作品を作りました。

自分の食べたいもの、食べてほしいもの等

感じたことや想像したことを立体に表す活動です。

この活動をとおして、「発想」や「構想の能力」,「創造的な技能」等を

培っていきます。

それにしてもおいしそうです。

きっと夢中になって作ったのだろうとほほえましくなります。

粘土作品を作りました。

自分の食べたいもの、食べてほしいもの等

感じたことや想像したことを立体に表す活動です。

この活動をとおして、「発想」や「構想の能力」,「創造的な技能」等を

培っていきます。

それにしてもおいしそうです。

きっと夢中になって作ったのだろうとほほえましくなります。

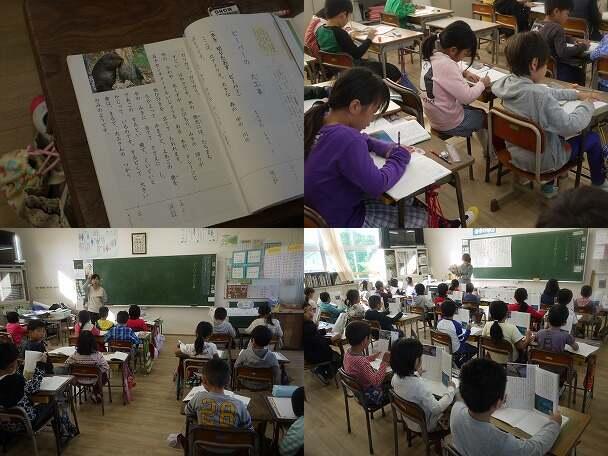

2年国語「ビーバーの大工事」

2年国語「ビーバーの大工事」

2年の国語で「ビーバーの大工事」という単元を学習します。

かなり以前から取り上げられている教材で、

お父さんお母さん、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんの中にも

覚えておられる方がいるかもしれませんね。

事柄の順序に気づきながら読む能力を育てるのがねらいです。

小学校低学年では「順序」がキーワードで、話すこと聞くこと、

書くこと、読むこと、いずれの活動においても、事柄や時間的な

「順序」を意識することがポイントです。

この日も、先生の話をよく聞いて、真剣に取り組む姿が見られましたよ。

かなり以前から取り上げられている教材で、

お父さんお母さん、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんの中にも

覚えておられる方がいるかもしれませんね。

事柄の順序に気づきながら読む能力を育てるのがねらいです。

小学校低学年では「順序」がキーワードで、話すこと聞くこと、

書くこと、読むこと、いずれの活動においても、事柄や時間的な

「順序」を意識することがポイントです。

この日も、先生の話をよく聞いて、真剣に取り組む姿が見られましたよ。

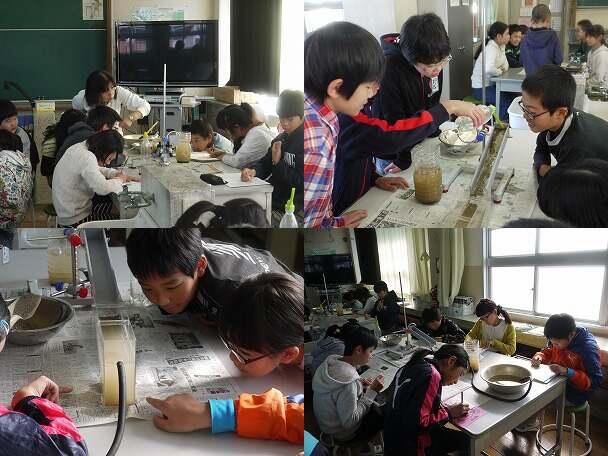

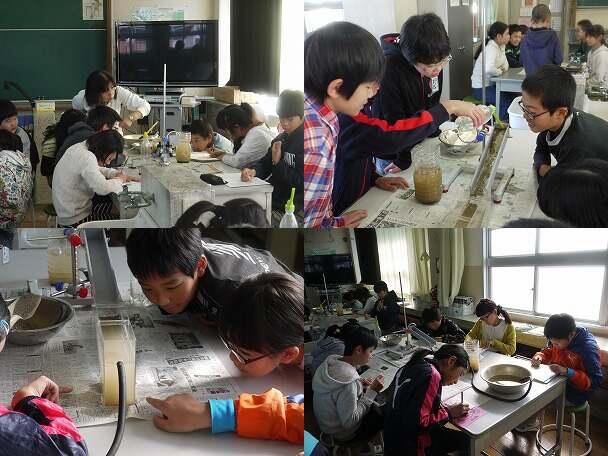

理科6年・地層はどのようにしてできたのか?

理科6年・地層はどのようにしてできたのか?

理科は工藤則子先生が指導してくださっています。

この日の6年生は「地層はどのようにしてできたのだろうか?」

という学習問題を解決するため、実験をしました。

理科は、このような問題解決の能力を身につける教科です。

子どもたちは、疑問から問題を設定し、

確かめる方法を考え、観察・実験をとおして確かめます。

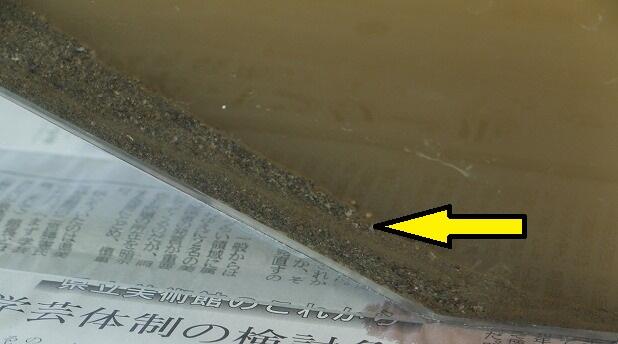

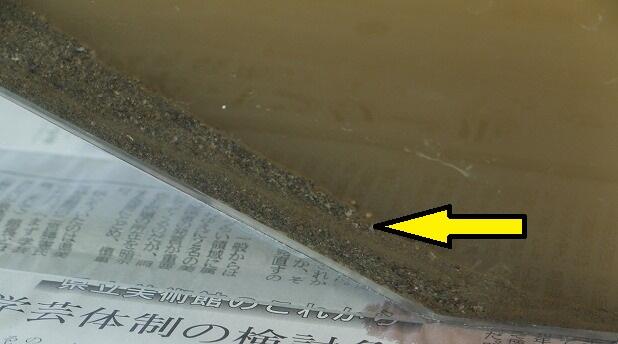

この日の実験で、水たまりに入った土の沈む速度に違いが生じ、

細かい粒の層、粗い粒の層が形成される様子が観察できました。

うまく問題が解決できたようです。

この日の6年生は「地層はどのようにしてできたのだろうか?」

という学習問題を解決するため、実験をしました。

理科は、このような問題解決の能力を身につける教科です。

子どもたちは、疑問から問題を設定し、

確かめる方法を考え、観察・実験をとおして確かめます。

この日の実験で、水たまりに入った土の沈む速度に違いが生じ、

細かい粒の層、粗い粒の層が形成される様子が観察できました。

うまく問題が解決できたようです。

音楽専科

音楽専科

南方小学校の4・5・6年生の音楽を

岩田真弓先生が担当しています。

音楽がご専門で、特に合唱指導においては、

美しいハーモニーを子どもたちに出させる名人です。

参観日のこの日も、喉ではなく、おなかから声を出すことや

頭声的発声を、スモールステップを踏ませながら、

実に見事に指導しておられました。

11日は、4年生が音楽大会でその練習の成果を発表します。

お時間の許す方は、是非延岡総合文化センターに、

聞きに来てください。

岩田真弓先生が担当しています。

音楽がご専門で、特に合唱指導においては、

美しいハーモニーを子どもたちに出させる名人です。

参観日のこの日も、喉ではなく、おなかから声を出すことや

頭声的発声を、スモールステップを踏ませながら、

実に見事に指導しておられました。

11日は、4年生が音楽大会でその練習の成果を発表します。

お時間の許す方は、是非延岡総合文化センターに、

聞きに来てください。

外国語活動

外国語活動

外国語活動は、親の世代の頃の小学校には

なかった授業ではないでしょうか。

外国語(主に英語)を通じて、

積極的にコミュニケーションを取ろうとする態度等を養う授業です。

デジタル教科書をスクリーンに映し出しながら

映像と音声で授業が進みます。

また、ネイティブの外国語指導助手の方と

ティームティーチングで授業をする場合もあります。

南方小学校には、キャサリン・カニングハム先生が来てくださいます。

なかった授業ではないでしょうか。

外国語(主に英語)を通じて、

積極的にコミュニケーションを取ろうとする態度等を養う授業です。

デジタル教科書をスクリーンに映し出しながら

映像と音声で授業が進みます。

また、ネイティブの外国語指導助手の方と

ティームティーチングで授業をする場合もあります。

南方小学校には、キャサリン・カニングハム先生が来てくださいます。