昨日、お伝えした「ウッジョブ」の中にあるツアーの詳細が端末によっては見られないようですので、こちらに詳細を載せました。多くの皆様の参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

「林業アピールツアー 山師と語ろう」

企画:荒谷小6年 はるちゃん

1 ツアー名 山を敬い、山に感謝する、誇り高き山師の姿 the伐採

○ 迫力満点 プロの山師が伐採する瞬間を見学しよう

○ この時期しか見られない山の絶景を満喫しよう

○ 食べよう 語ろう 知ろう 山師のプロと話してみよう

2 私がこの企画を考えたわけ

先日、新聞に、「少子高齢化が進み、林業をする人が減っている」という記事が載っていました。森林組合の作業員が2000年の530人から現在320人にまで減少したのだそうです。この記事を読んだ瞬間、このままでは、諸塚の林業が、そして森林がなくなってしまうかもしれないと思い、とても不安になりました。

諸塚の林業は、このままでよいのでしょうか。森林はどうなるのでしょうか。

わたしは、この問題をどうにかして解決したいと思いました。諸塚の森林は私たちの生活をずっと昔から支えてきました。今こそこの森林に恩返しをし、これから先もずっと自慢の森林であり続けてほしいと思いました。そして、どうすればこの問題を解決し、私なりに諸塚に貢献できるのか考えました。諸塚に住みたくなる、諸塚で林業をしたくなるにはどうしたらよいか。考えに考え見つけた解決策が「林業アピールツアー」です。まずは、諸塚の林業の担い手、山師の仕事と山師を知ってもらおうと考えました。また、このツアーでしか味わえない「わたし」ならではの諸塚めぐりをやりたいと考えました。そして、ツアー後は、参加者にアンケートをとり、人材を確保する資料としてまとめ、報告します。

私の夢は、この諸塚村で保育士として子どもたちを育てることです。子どもたちに諸塚のよさをたくさん味わわせたいと思います。そして、諸塚の木のように元気よく育てます。だから、この森林を守り育てる人を確保することは、将来にわたって諸塚が輝く続けるとともに、未来の子どもたちにとってとても大切なことだと考えるのです。

3 期日 平成27年12月12日(土)

4 対象者:20代の男女

5 日程

○ 諸塚村立荒谷小学校 集合 12月12日12時

○ 始めの会の後、私のおばあちゃんたちが準備した昼食を堪能

(しいたけ寿司、ししなべなど)

○ 近くの伐採現場へ移動~見学とインタビュー

○ 古民家よしやで焼き肉&山師と語ろう(17時~20時)

(私達5、6年生6名の持続可能な林業立村への取組をお聞きください。)

(山師の方と語りましょう。山師の用意したはちソーメンもありますよ。)

○ 次の朝はそれぞれで解散です。日曜日ですので、復興した諸塚商店街や諸塚の晩秋の景色を堪能ください。

6 申し込み ※ 12月4日(金)までにお申し込みください。

○ 別紙申込書に必要事項をお書きの上、FaxまたはEmailにてお申し込みください。

住所 〒883-1301宮崎県東臼杵郡大字家代6159番地

諸塚村立荒谷小学校

℡ 0982(65)1120 Fax 0982(65)1138

Email

ara-syou@m-link.jp ホームページ

http://cms.miyazaki-c.ed.jp/1674/htdocs/?page_id=137 その他

○ 古民家「よしや」は8名泊まれます。8名以上の場合は、池ノ窪グリーンパークログハウスをご案内いたします。

・古民家「よしや」一人一泊3000円

http://www.morotsuka-tourism.jp/private-house.php#ID8 ・池ノ窪グリーンパーク ログハウス

http://www.morotsuka-tourism.jp/log-house.php#ID68 「林業アピールツアー 山師と語ろう」

申込みをされる場合は

1 申込期日

2 参加者氏名連絡先(携帯電話等)

3 お聞きされたいことやメッセージ

※ 複数で参加される場合は参加される方全員のお名前をお願いします。その際、代表者の方が分かるよう明記していただけると助かります。

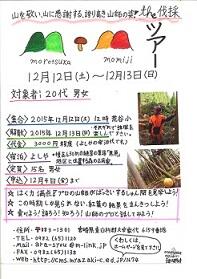

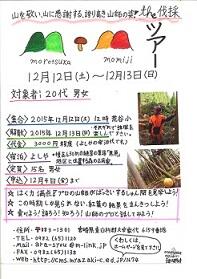

【児童が作成したツアーの広告です】

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

〒883-1301

〒883-1301