【校長室】UPDATE

バブル全盛期の民間企業は、完全週休二日制、定時帰宅、余暇利用、海外への社員旅行等々、社員にとって働きやすい環境と福利厚生面ではこれらの条件が当たり前の時代。もちろん、民間企業として生き残る大きな条件の一つである利益追求の困難さは、現在ほど大きな社会問題ではなかった記憶がある。教職に就く前の会社員時代、ある会社の社長から「人生常に60点」という言葉を聞いた。「・・・合格は60点以上、自身の成功は合格ラインの最低(60)点におき、残り40点分はさらに向上していくことが大切・・・」つまり、現状に満足するなということであろうか。

現学習指導要領改訂の考え方は、「生きる力」を理念に終わらせず、資質・能力としてしっかりと育てていくよう、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」等、より良い学校教育を実践することが大切であるということである。そして、学校がより良い社会を構築するという考え方を地域社会と共有しながら協働して、予測困難な未来のつくり手となるために必要な資質・能力を生徒一人一人に確実に育んでいくことを目指すものである。様々な課題が山積する学校の役割の重要性を地域社会と共有しながら、校長のリーダーシップのもと、カリキュラム・マネジメントの充実を図ることの必要性を強く感じる。

本校の生徒は、素直で純粋、集団としての場の力を備えている。小さな頃から「高千穂の宝」と言われ、地域の子供たちが地域で育てられている。大人の望む生徒に近づこうといじらしいくらい努力する。したがって、レールを敷く大人の責任はすごく重要である。ただし、そのレールを歩むことは生徒にとって必要なことの一つにしか過ぎず、予測困難な時代を力強く生き抜く力を身に付けさせるには、不十分ではないか。そして、予測困難な未来を予想することは、我々大人にはもはや限界が来ており、予測の正確性は生徒の方がはるかに高いと私は考える。

正解がまるでない現代社会において、昨日までの正解が今日の不正解になることもあり、試行錯誤の連続である。それならば、それを楽しむ方がいいし、それは自己決定と主体的な行動という経験をすることにもなる。そういう意味からも、生徒の意見を大切にし、リスペクトして向き合い、たとえ失敗してもそれを成功の道に導いてあげることがとても大切なこと。失敗はマイナスではなく、むしろ一歩前に進むことと考える。子供たちが失敗しないようにではなく、子供たちが“失敗を経験しながら学ぶ”ということを学ぶことによって、学びの継続性が生まれる。学びは中学校で終わりではない。上級学校、職場、家庭、地域社会等において、これからも学ぶ機会が数多く存在する。大切なことは、その時その時において、自らの成長に必要な課題を自覚し、解決に向けて主体的に考え、時には周囲と協働しながら学ぶことであり、このような「学びに向かう力」の究極的なスタイルに到達すれば、それこそまさに個別最適な学びと言えよう。

世間では、五月病といい、退職者が増加する時期である。この現象は今に始まったことではないが、今では退職の代行サービスが存在している。それだけ需要があるというビジネスチャンスに気付く「発想の転換」は見事である。ただ、学校経営を担う一人として、今後働きやすい職場環境づくりを推進していくことや、一教育者として、経産省の言う「社会人基礎力」を身に付けさせるための手立てを講じることの大切さを強く感じる。これは、「今後の社会の変化を見据え、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」のことで、考え抜く力(シンキング)~疑問をもち、考え抜く力。前に踏み出す力(アクション)~一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力。チームで働く力(チームワーク)~多様な人々とともに、目標に向けて協力する力とのことである(「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」報告書より)。

「人生に常に60点 学びなくして成長あらず 志(ゆめ)叶うまで挑戦」 これからの社会で働き続けていくためには、学び続けること。今風に言えば「アップデートし続ける」こと。それは、生徒だけに限らず、我々大人も同じであると思う。

令和6年5月17日(金)

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

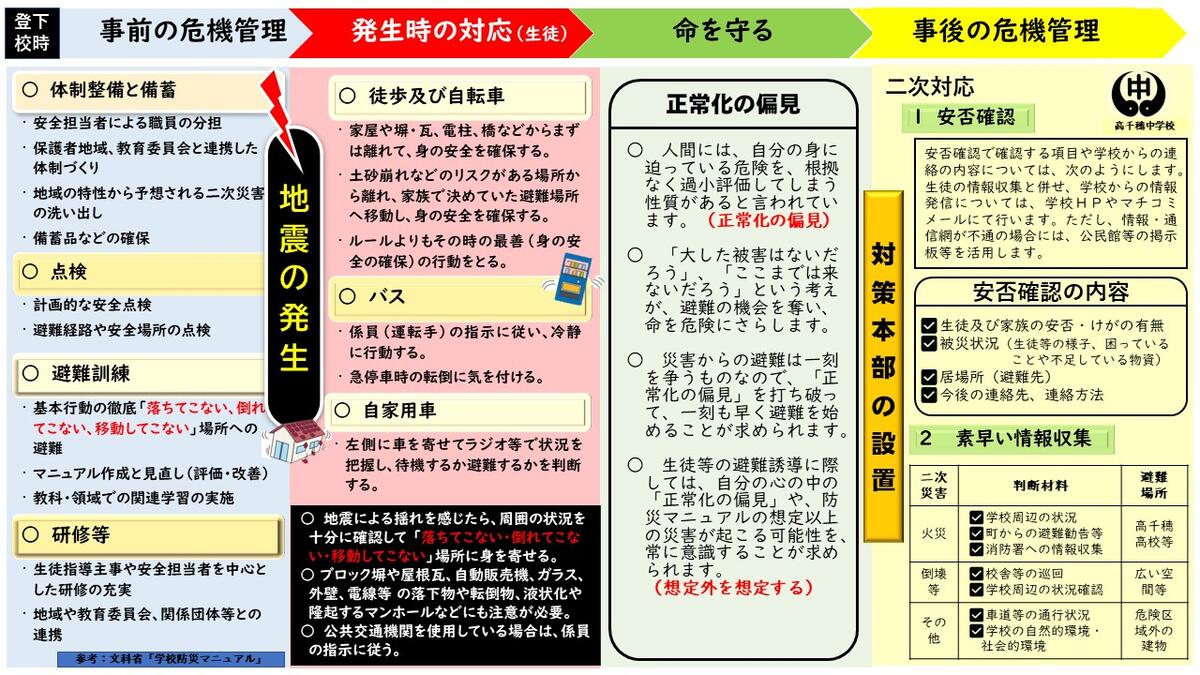

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。