カテゴリ:授業

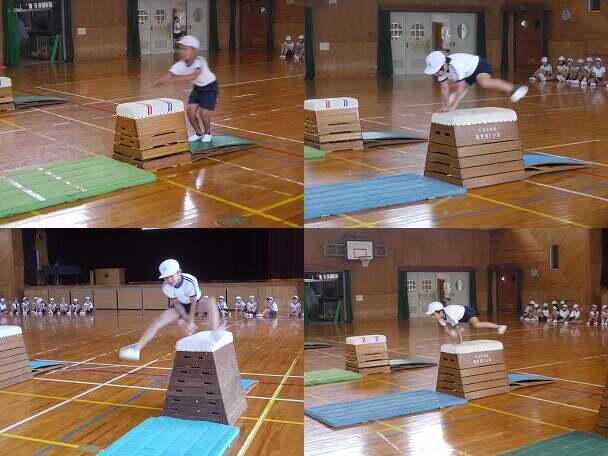

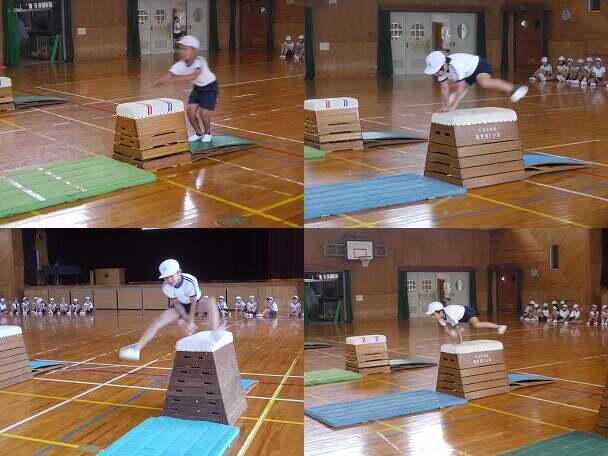

跳び箱~開脚跳び

跳び箱~開脚跳び

体育では、すべての子どもがその運動の楽しさや喜びに触れることがで

きるよう配慮します。

例えば、跳び箱では,いろんな高さの跳び箱を用意して、自分に合った

跳び箱にチャレンジできるように場を工夫します。

この日の4年生は開脚跳びの授業。

3~7段の跳び箱が用意され、子どもが自分に合った跳び箱を選んで

チャレンジしていました。

きるよう配慮します。

例えば、跳び箱では,いろんな高さの跳び箱を用意して、自分に合った

跳び箱にチャレンジできるように場を工夫します。

この日の4年生は開脚跳びの授業。

3~7段の跳び箱が用意され、子どもが自分に合った跳び箱を選んで

チャレンジしていました。

町たんけん

町たんけん

2年生は、生活科で町たんけんに出かけましたよ。

2,3組は、スーパーキッドにお邪魔して、お店で「夏」を探しました。

バーベキューセット、冷やし中華、蚊取り線香・・・いろんな夏を見つけていました。

1,4組は、学校評議員の甲斐俊行さんの畑にお邪魔して、

畑の作物や農機具の説明をしてもらいました。

夏野菜のなす、キュウリ。他にもショウガ、へべず、さといもなどいろんな野菜がありました。

また、もう40年、50年も乗り続けているトラクターや耕うん機も見せてもらいました。

大切に使われているんですね。

いろんな気づきがあったようです。

2,3組は、スーパーキッドにお邪魔して、お店で「夏」を探しました。

バーベキューセット、冷やし中華、蚊取り線香・・・いろんな夏を見つけていました。

1,4組は、学校評議員の甲斐俊行さんの畑にお邪魔して、

畑の作物や農機具の説明をしてもらいました。

夏野菜のなす、キュウリ。他にもショウガ、へべず、さといもなどいろんな野菜がありました。

また、もう40年、50年も乗り続けているトラクターや耕うん機も見せてもらいました。

大切に使われているんですね。

いろんな気づきがあったようです。

土と水で遊ぼう

土と水で遊ぼう

1年生の生活科ではこんな時間もあります。

土と水で、山や川を作ったり、

池を作ったり・・・、熱中しすぎて

おしりが泥だらけになった子も・・・。

遊びを工夫したり、その面白さに気づくのも生活科の大事な学習です。

土と水で、山や川を作ったり、

池を作ったり・・・、熱中しすぎて

おしりが泥だらけになった子も・・・。

遊びを工夫したり、その面白さに気づくのも生活科の大事な学習です。

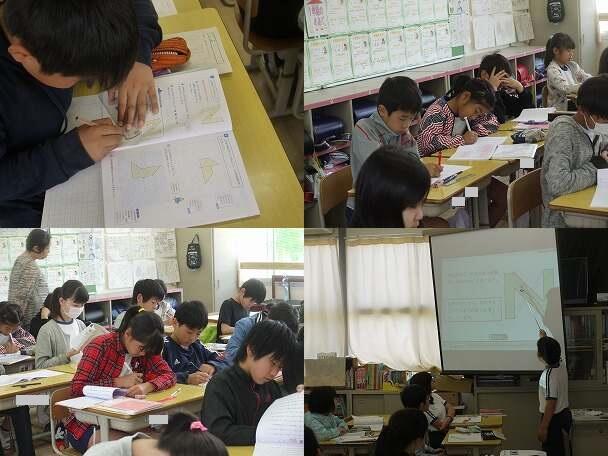

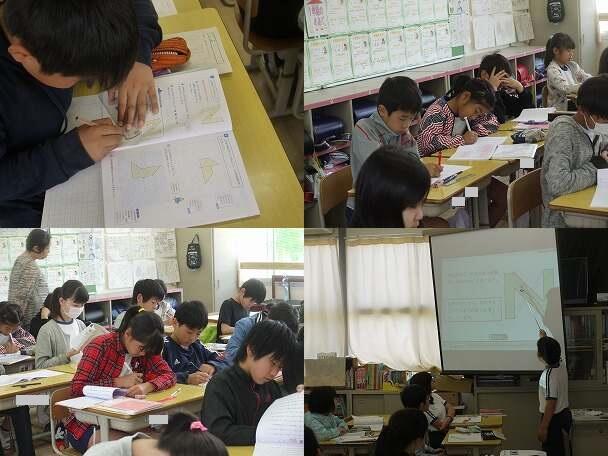

きめ細かく指導

きめ細かく指導

算数は積み重ねが大事で、

つまずき(わからないところ)を取り除くために、

できるだけきめ細かな個別指導を行っていきます。

本校には、「少人数指導などきめ細かな指導に係る加配教員」

が配置されていますので、3年から6年の算数科の指導に

入ってもらってます。

この日6年生のある学級では、担任の先生と少人数の先生の

二人体制で個別指導が行われていました。

2種類の練習問題プリントについて、それぞれ、

解き方・考え方を習っていました。

つまずき(わからないところ)を取り除くために、

できるだけきめ細かな個別指導を行っていきます。

本校には、「少人数指導などきめ細かな指導に係る加配教員」

が配置されていますので、3年から6年の算数科の指導に

入ってもらってます。

この日6年生のある学級では、担任の先生と少人数の先生の

二人体制で個別指導が行われていました。

2種類の練習問題プリントについて、それぞれ、

解き方・考え方を習っていました。

5年生と幼稚園年長児との合同水泳

5年生と幼稚園年長児との合同水泳

5年生は、幼稚園児と一緒にいろんな活動をします。

前回は、1組が芋の苗植えを行いました。

今回は、2組が年長(ぱんだ組)といっしょに、水泳の授業です。

水泳の技能を高めたりするよりもむしろ、

小さい子どもたちに対する思いやりの心をもったり、

接し方を学ぶといった徳育の側面の方が大きいです。

プールサイドに登るのを優しくサポートしたり、

冷たいシャワーの前に「大丈夫だよ。」と声をかけたり・・・。

優しさを発揮する姿がとてもほほえましかったです。

前回は、1組が芋の苗植えを行いました。

今回は、2組が年長(ぱんだ組)といっしょに、水泳の授業です。

水泳の技能を高めたりするよりもむしろ、

小さい子どもたちに対する思いやりの心をもったり、

接し方を学ぶといった徳育の側面の方が大きいです。

プールサイドに登るのを優しくサポートしたり、

冷たいシャワーの前に「大丈夫だよ。」と声をかけたり・・・。

優しさを発揮する姿がとてもほほえましかったです。

教室音読

教室音読

読み・書き・計算と昔から言いますが、

音読は、学力の中でも基礎の基礎です。

家庭でも「読み声」頑張っていることと思います。

学校でも、すらすら読めることは内容理解の第一歩です。

この当たり前のことを当たり前にできるように

きちんと指導しています。

4年生の国語の授業。

グループで、声の大きさ、間の取り方、声の出し方、読む速さなど

に気をつけるよう相談して、練習して、発表していました。

音読は、学力の中でも基礎の基礎です。

家庭でも「読み声」頑張っていることと思います。

学校でも、すらすら読めることは内容理解の第一歩です。

この当たり前のことを当たり前にできるように

きちんと指導しています。

4年生の国語の授業。

グループで、声の大きさ、間の取り方、声の出し方、読む速さなど

に気をつけるよう相談して、練習して、発表していました。

授業の腕を磨く

授業の腕を磨く

学校の先生は、いい授業を行うために

常に授業改善に取り組んでいます。

中でも研究授業は、他の先生に授業を見てもらって

改善点を協議するもので、授業の腕を上げるための

中心的な「修行の場」といえるかもしれません。

みんなに見られて、課題をズバズバ指摘されます。

緊張もしますが、価値ある教師となるために頑張っています。

常に授業改善に取り組んでいます。

中でも研究授業は、他の先生に授業を見てもらって

改善点を協議するもので、授業の腕を上げるための

中心的な「修行の場」といえるかもしれません。

みんなに見られて、課題をズバズバ指摘されます。

緊張もしますが、価値ある教師となるために頑張っています。

学校のまわりで見つけたよ

学校のまわりで見つけたよ

1年生は、学校のまわりを探検しました。

「学校のまわりで見つけたよ」というテーマで、

見つけたことを絵や言葉で書いていきます。

野田第2公園・第1公園などで、

・草花・虫などの自然の事物

・べンチ・遊具などの施設・設備

・地域で働いている人 などに気づいたり、疑問を持ったりして、

生活科の学習を発展させていきます。

みんな見つけたことを真剣にワークシートに記入していました。

そして、まとめたら、担任の先生の所に次々に見せに行ってました。

「学校のまわりで見つけたよ」というテーマで、

見つけたことを絵や言葉で書いていきます。

野田第2公園・第1公園などで、

・草花・虫などの自然の事物

・べンチ・遊具などの施設・設備

・地域で働いている人 などに気づいたり、疑問を持ったりして、

生活科の学習を発展させていきます。

みんな見つけたことを真剣にワークシートに記入していました。

そして、まとめたら、担任の先生の所に次々に見せに行ってました。

食に関する指導

食に関する指導

本校には栄養教諭の樋口先生がいらっしゃいます。

この日は、5年生の家庭科で食に関する指導が行われました。

茹でたにんじん・ほうれん草と生のにんじん・ほうれん草とでは、

何がどう違うか実物を観察しながら比較する授業を

担任の平田先生と一緒に行ってくださいました。

本校では、5年と6年の家庭科を中心に、樋口先生が授業に入り、

専門性を生かして、食に関する指導をしてくださいます。

また、食に関する指導を推進するためにもう一人

学校栄養職員の先生・成合先生が配置され、

給食業務等を二人で担っています。

この日は、5年生の家庭科で食に関する指導が行われました。

茹でたにんじん・ほうれん草と生のにんじん・ほうれん草とでは、

何がどう違うか実物を観察しながら比較する授業を

担任の平田先生と一緒に行ってくださいました。

本校では、5年と6年の家庭科を中心に、樋口先生が授業に入り、

専門性を生かして、食に関する指導をしてくださいます。

また、食に関する指導を推進するためにもう一人

学校栄養職員の先生・成合先生が配置され、

給食業務等を二人で担っています。

クラブ活動が始まりました

クラブ活動が始まりました

クラブ活動が始まりました。

4~6年生が参加する特別活動の授業の一つで、

個性を伸ばし、共通の興味・関心を追求する活動を行います。

スポーツ系は、卓球、バドミントン、ハンドボールなど、

文化系は、手芸、科学、百人一首などがあり、全部で16種類あります。

こういうとき、大規模校は選択肢がたくさんあり、

子どもたちも自分の興味に合わせやすいかもしれませんね。

子どもたちの意欲はとても高く、みんな楽しんで活動しています。

4~6年生が参加する特別活動の授業の一つで、

個性を伸ばし、共通の興味・関心を追求する活動を行います。

スポーツ系は、卓球、バドミントン、ハンドボールなど、

文化系は、手芸、科学、百人一首などがあり、全部で16種類あります。

こういうとき、大規模校は選択肢がたくさんあり、

子どもたちも自分の興味に合わせやすいかもしれませんね。

子どもたちの意欲はとても高く、みんな楽しんで活動しています。

初めてのプール

初めてのプール

1年生にとって初めての大きなプール!

きっと朝からわくわくしていたに違いありません。

登校時に「校長先生。今日プール!」と教えてくれる子どもも・・・。

「そうだね。楽しみやね。」というようなやりとりがあった朝でした。

南方小学校には小プールがありませんので、

水位を下げた大プールで、低学年の水泳の授業を行います。

冷たいシャワー。北野先生が10数えるまで動けません。

どの子も頑張りました。

プールサイドで水をかけてもらいました。

(水位が低くて、水に手が届かないのです。)

そして、水に入り、プールの横を歩いて行きました。

子どもたちは終始楽しそう・・・。

感動とときめきの1年生プール開きでした。

きっと朝からわくわくしていたに違いありません。

登校時に「校長先生。今日プール!」と教えてくれる子どもも・・・。

「そうだね。楽しみやね。」というようなやりとりがあった朝でした。

南方小学校には小プールがありませんので、

水位を下げた大プールで、低学年の水泳の授業を行います。

冷たいシャワー。北野先生が10数えるまで動けません。

どの子も頑張りました。

プールサイドで水をかけてもらいました。

(水位が低くて、水に手が届かないのです。)

そして、水に入り、プールの横を歩いて行きました。

子どもたちは終始楽しそう・・・。

感動とときめきの1年生プール開きでした。

プール開き

プール開き

今日はプール開きでした。

5月中に水泳が始まるとは、何か早い気もしますが

水温、気温は基準に達しており、十分可能です。

子どもたちは約1年ぶりの水泳にわくわく・どきどきの様子で

水の感触を楽しんでいるようでした。

6年生の授業では、準備運動・シャワーのあと

ウォーミングアップで浮く・けのび・15m泳をし、

泳力調査で現時点での泳げる距離を測りました。

これから7月まで、安全に気をつけて、水泳指導に取り組んでいきます。

5月中に水泳が始まるとは、何か早い気もしますが

水温、気温は基準に達しており、十分可能です。

子どもたちは約1年ぶりの水泳にわくわく・どきどきの様子で

水の感触を楽しんでいるようでした。

6年生の授業では、準備運動・シャワーのあと

ウォーミングアップで浮く・けのび・15m泳をし、

泳力調査で現時点での泳げる距離を測りました。

これから7月まで、安全に気をつけて、水泳指導に取り組んでいきます。

地区別児童集会・集団下校

地区別児童集会・集団下校

風水害等による集団下校を想定して行われました。

移動時には、

体育館に待機している1年生を、6年生が迎えに行きました。

地区別集会では、班の名簿で新登校班を確認したり、

地図で集合場所等を確かめて、印をつけたりしました。

最後は、集団下校をしました。

・班長を先頭、副班長を最後にして右側一列で歩くこと

・危険な箇所を避けて帰ること

等を学習しました。

移動時には、

体育館に待機している1年生を、6年生が迎えに行きました。

地区別集会では、班の名簿で新登校班を確認したり、

地図で集合場所等を確かめて、印をつけたりしました。

最後は、集団下校をしました。

・班長を先頭、副班長を最後にして右側一列で歩くこと

・危険な箇所を避けて帰ること

等を学習しました。

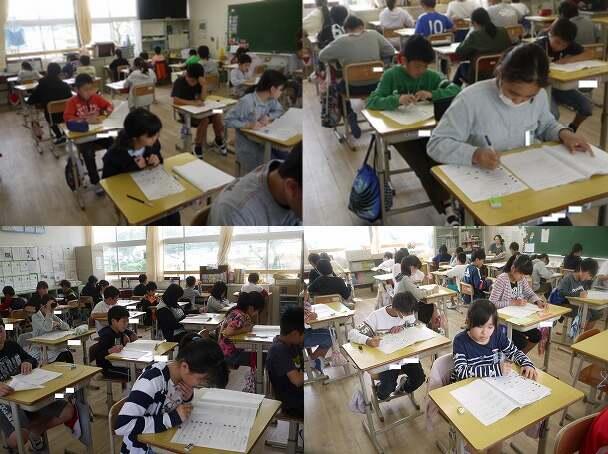

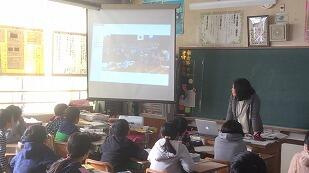

一斉指導と個別指導

一斉指導と個別指導

授業では、

一斉指導の場面と個別指導の場面があります。

新しい知識を得る場面などでは、児童全員に対して

一斉に指導することが多いです。

一方、一度教えた内容がちゃんと身に付いているか

問題を解かせて、その解答を見たりしながら

一人ひとりに応じた指導をする個別指導の場面があります。

一斉指導の場面(4年)

個別指導の場面(5年)

一斉指導の場面と個別指導の場面があります。

新しい知識を得る場面などでは、児童全員に対して

一斉に指導することが多いです。

一方、一度教えた内容がちゃんと身に付いているか

問題を解かせて、その解答を見たりしながら

一人ひとりに応じた指導をする個別指導の場面があります。

一斉指導の場面(4年)

個別指導の場面(5年)

発芽するために必要な条件とは?

発芽するために必要な条件とは?

インゲン豆の種子が発芽するために必要な条件とは何だろうか?

こういう学習問題のもと、5年生が観察・実験をしています。

・空気に触れた種子は発芽するが、水没した種子は発芽しない。(空気が必要)

・適当な温度では発芽するが、冷蔵庫の中の種子は発芽しない(適当な温度が必要)

・しめったところでは発芽するが、乾いたところでは発芽しない(水分が必要)

また、

発芽するのに、種子内部のデンプンが使われていることも、

発芽前後の種子へのヨウ素反応を見て確かめました。

このような観察・実験をとおして、科学的な思考力や問題解決の能力を培います。

こういう学習問題のもと、5年生が観察・実験をしています。

・空気に触れた種子は発芽するが、水没した種子は発芽しない。(空気が必要)

・適当な温度では発芽するが、冷蔵庫の中の種子は発芽しない(適当な温度が必要)

・しめったところでは発芽するが、乾いたところでは発芽しない(水分が必要)

また、

発芽するのに、種子内部のデンプンが使われていることも、

発芽前後の種子へのヨウ素反応を見て確かめました。

このような観察・実験をとおして、科学的な思考力や問題解決の能力を培います。

対称な図形

対称な図形

6年生算数は、今『対称な図形』をやってます。

点対称の「対称の中心」を見つける練習をしています。

また、適宜自分の考えを発表したり、

それを聞いて友達の考えと比べたりしながら

適否を考え・判断します。

このようにして、表現力や思考力・判断力も養います。

点対称の「対称の中心」を見つける練習をしています。

また、適宜自分の考えを発表したり、

それを聞いて友達の考えと比べたりしながら

適否を考え・判断します。

このようにして、表現力や思考力・判断力も養います。

体力テスト始まる

体力テスト始まる

体力テストで、体力に関する子どもたちの実態をつかみ、

「南方小学校体力向上プラン」の基礎資料とします。

また、子どもたち自身が自分の体力を知り、

体力向上への意欲をもたせる意味もあります。

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、20mシャトルラン、50m走、立ち幅跳び、

ソフトボール投げといった全学年共通種目について毎年記録を取っていきます。

(これは小1から高3まで共通です。)

宮崎県教育委員会が発行する個票を見ると、

お子さんの体力の伸びが一目瞭然でわかります。

毎年の個票を是非保管して、子どもさんの成長を実感されるとよいと思います。

「南方小学校体力向上プラン」の基礎資料とします。

また、子どもたち自身が自分の体力を知り、

体力向上への意欲をもたせる意味もあります。

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、20mシャトルラン、50m走、立ち幅跳び、

ソフトボール投げといった全学年共通種目について毎年記録を取っていきます。

(これは小1から高3まで共通です。)

宮崎県教育委員会が発行する個票を見ると、

お子さんの体力の伸びが一目瞭然でわかります。

毎年の個票を是非保管して、子どもさんの成長を実感されるとよいと思います。

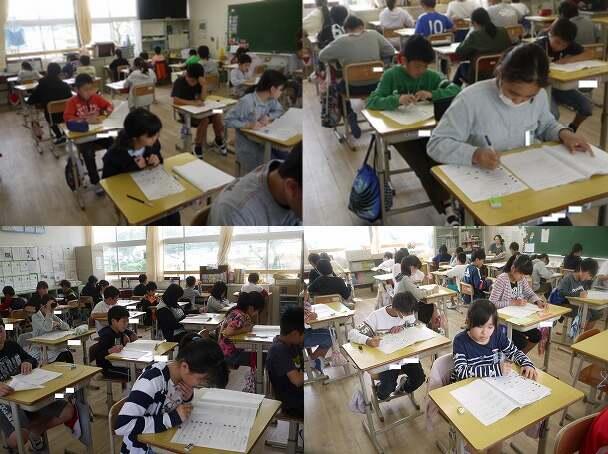

学力調査

学力調査

18日(火)

3年生から6年生まで、

国語と算数の学力調査が行われました。

それぞれ前の学年での学習内容がどの程度身に付いているか

しっかりと把握して、今後の指導に役立てていきます。

(学年によって日程の変更がある場合があります)

3年生から6年生まで、

国語と算数の学力調査が行われました。

それぞれ前の学年での学習内容がどの程度身に付いているか

しっかりと把握して、今後の指導に役立てていきます。

(学年によって日程の変更がある場合があります)

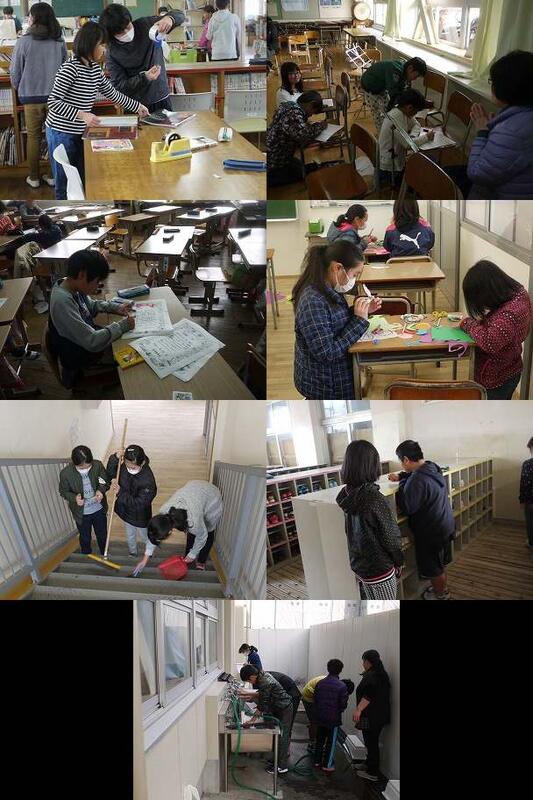

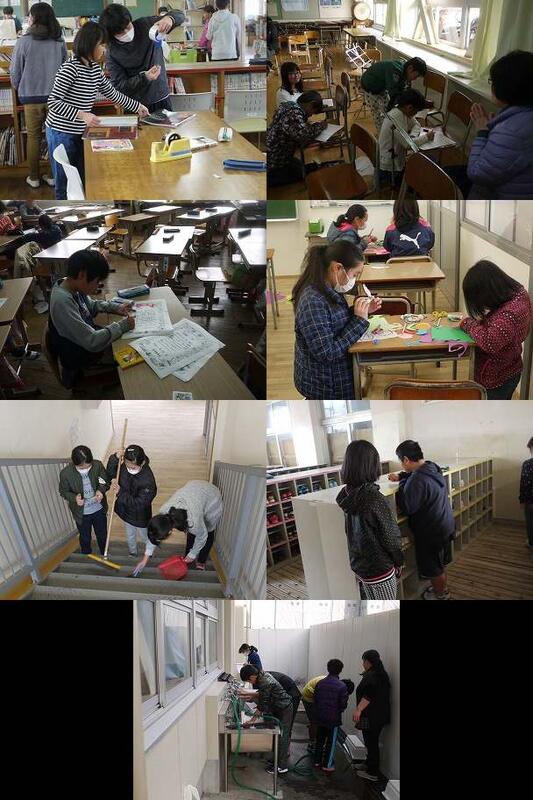

委員会活動

委員会活動

高学年の5,6年生が

生活委員会、美化委員会などの委員会に分かれて、

学校生活をよくする活動に取り組むのが委員会活動です。

協力する態度、ボランティア精神、責任感、自主性など

多くのことを学びます。

この日も各委員会の活動計画に沿って、

一生懸命活動している姿が見られました。

1段目左:本の修理(図書委員会)、1段目右:放送内容の打合せ(放送委員会)

2段目左:長繩跳びの賞状作り(体育委員会)、2段目右:掲示物作成(掲示委員会)

3段目左:階段の清掃(美化委員会)、3段目右:靴箱の整理整頓チェック(生活委員会)

4段目:プランターのそうじ(栽培委員会)

生活委員会、美化委員会などの委員会に分かれて、

学校生活をよくする活動に取り組むのが委員会活動です。

協力する態度、ボランティア精神、責任感、自主性など

多くのことを学びます。

この日も各委員会の活動計画に沿って、

一生懸命活動している姿が見られました。

1段目左:本の修理(図書委員会)、1段目右:放送内容の打合せ(放送委員会)

2段目左:長繩跳びの賞状作り(体育委員会)、2段目右:掲示物作成(掲示委員会)

3段目左:階段の清掃(美化委員会)、3段目右:靴箱の整理整頓チェック(生活委員会)

4段目:プランターのそうじ(栽培委員会)

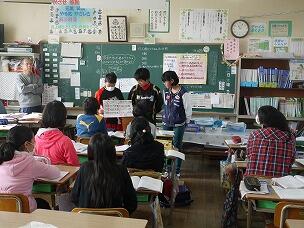

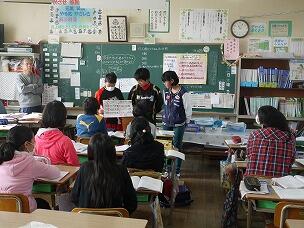

代表委員会~4年生初参加~

代表委員会~4年生初参加~

代表委員会は、5年生以上の各学級や各委員会の

代表児童が集まって全校の問題を話し合う場です。

先週行われた2月の代表委員会には、

4年生が初参加。

積極的に、根拠を明確にしながら

堂々と発表する5,6年生の姿にたじたじ。

「こんな意見を言えばいいよ。」とかなり

いざないましたが、なかなか発表するまでには至りませんでした。

しかし、上級生のすごさを目の当たりにし、

あこがれと目標を持つことができたのは、

参加した4年生の大きな財産になったことでしょう。

代表児童が集まって全校の問題を話し合う場です。

先週行われた2月の代表委員会には、

4年生が初参加。

積極的に、根拠を明確にしながら

堂々と発表する5,6年生の姿にたじたじ。

「こんな意見を言えばいいよ。」とかなり

いざないましたが、なかなか発表するまでには至りませんでした。

しかし、上級生のすごさを目の当たりにし、

あこがれと目標を持つことができたのは、

参加した4年生の大きな財産になったことでしょう。

お父さんお母さんの前で発表

お父さんお母さんの前で発表

参観日においでいただいた

お父さんお母さんの前で発表する子どもたち。

休み時間に鍵盤ハーモニカの演奏をチェックしたり、

セリフをもう一度暗唱してみたり・・・。

子どもたちはそれぞれ、ちゃんと発表したい

という小さな目標を持って、小さな胸をときめかせながら

「発表」の場に立っています。

ちゃんと発表できて、拍手をもらったときはどんなにか

嬉しいことでしょう。

こうした場を一つ一つ乗り越えながら、

子どもたちはまた一つ成長していきます。

小さな子どもたちですが、そのがんばる姿は、私たち大人を感動させてくれますね。

お父さんお母さんの前で発表する子どもたち。

休み時間に鍵盤ハーモニカの演奏をチェックしたり、

セリフをもう一度暗唱してみたり・・・。

子どもたちはそれぞれ、ちゃんと発表したい

という小さな目標を持って、小さな胸をときめかせながら

「発表」の場に立っています。

ちゃんと発表できて、拍手をもらったときはどんなにか

嬉しいことでしょう。

こうした場を一つ一つ乗り越えながら、

子どもたちはまた一つ成長していきます。

小さな子どもたちですが、そのがんばる姿は、私たち大人を感動させてくれますね。

私が生まれたときのこと

私が生まれたときのこと

2年生の生活科で、「私が生まれたときのこと」の学習をしました。

おうちの人に聞いたりして調べたことを、

みんなの前で発表します。

発表原稿を作り、紹介する物を準備して、

今日はいよいよ発表です。

私が生まれたときのおうちの人の思いを聞くと、

私たち大人は思わず胸が熱くなります。.

子どもたちは、自分の存在を肯定的にとらえることができ、

嬉しい気持ちになったようです。

おうちの人に聞いたりして調べたことを、

みんなの前で発表します。

発表原稿を作り、紹介する物を準備して、

今日はいよいよ発表です。

私が生まれたときのおうちの人の思いを聞くと、

私たち大人は思わず胸が熱くなります。.

子どもたちは、自分の存在を肯定的にとらえることができ、

嬉しい気持ちになったようです。

個別指導

個別指導

授業では、「もう一回説明を聞きたいな。」という

子供達のために、個別指導を行う場面があります。

この日の一年生は、時計の読み方の学習。

先生の机の周りに集まって、

特別に教えてもらいます。

子供達のために、個別指導を行う場面があります。

この日の一年生は、時計の読み方の学習。

先生の机の周りに集まって、

特別に教えてもらいます。

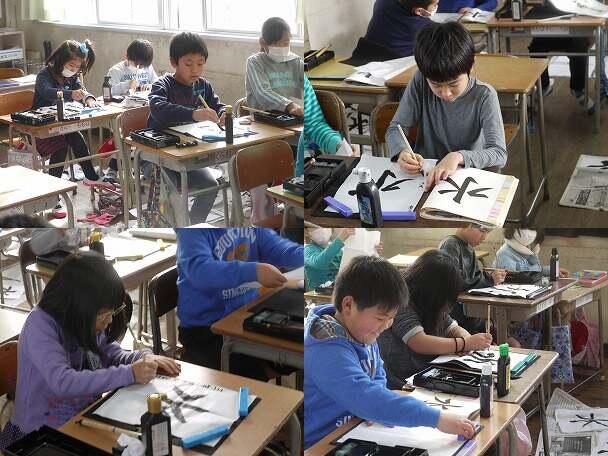

書写(毛筆)

書写(毛筆)

3年生は、毛筆いわゆる「習字」が始まる学年です。

3年の毛筆の目標の一つは、

点画の種類を理解することです。

点画には、横画,縦画,左払い,右払い,折れ,曲がり,そり,点などがあります。

それぞれの形と筆の動き・筆圧などに注意しながら書いていきます。

小学校の「書写(毛筆)」と習字教室の「書道」とは、目指すところが少し違うわけです。

この日の3年生。筆の扱いにもだいぶ慣れて、一心に取り組んでいました。

「水」という字は、いろんな種類の点画が含まれている格好の教材です。

みんなお手本をよく見て、点画の形に気をつけて取り組んでいました。

3年の毛筆の目標の一つは、

点画の種類を理解することです。

点画には、横画,縦画,左払い,右払い,折れ,曲がり,そり,点などがあります。

それぞれの形と筆の動き・筆圧などに注意しながら書いていきます。

小学校の「書写(毛筆)」と習字教室の「書道」とは、目指すところが少し違うわけです。

この日の3年生。筆の扱いにもだいぶ慣れて、一心に取り組んでいました。

「水」という字は、いろんな種類の点画が含まれている格好の教材です。

みんなお手本をよく見て、点画の形に気をつけて取り組んでいました。

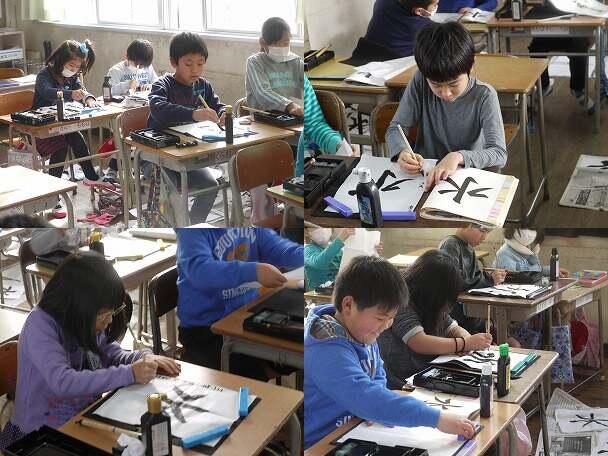

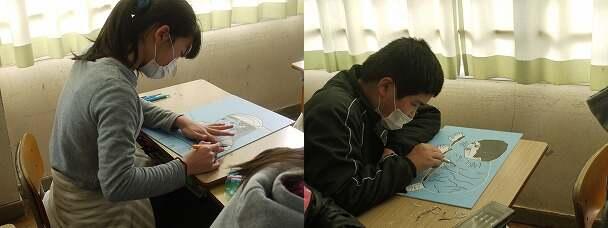

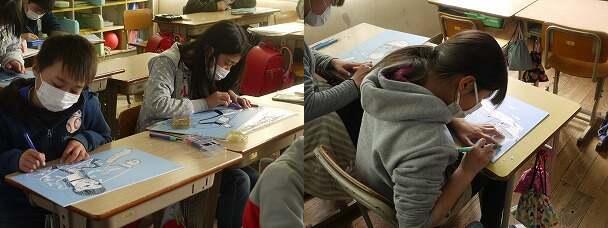

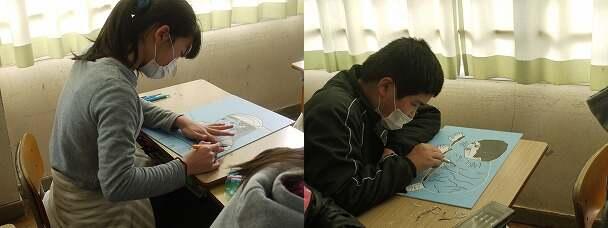

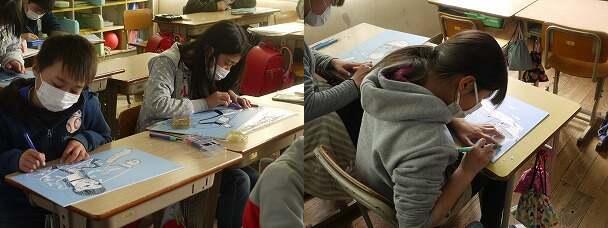

木版画(6年)

木版画(6年)

6年生の図工は木版画です。

これまでの学校生活で心に残った場面を版画で表現します。

今日は、彫りの時間。

彫る方向や彫る長さ、彫刻刀の使い分けなど、

先生の指導をよく見て、聞いて、彫り進めていきます。

みんなとてもよく集中して取り組んでいました。

ところで、最近の彫刻刀は安全キャップが付いています。(写真参照)

昔に比べて実に進化したものだと感心しました。

これまでの学校生活で心に残った場面を版画で表現します。

今日は、彫りの時間。

彫る方向や彫る長さ、彫刻刀の使い分けなど、

先生の指導をよく見て、聞いて、彫り進めていきます。

みんなとてもよく集中して取り組んでいました。

ところで、最近の彫刻刀は安全キャップが付いています。(写真参照)

昔に比べて実に進化したものだと感心しました。

遊具を使った運動(1年体育)

遊具を使った運動(1年体育)

1年生の体育では、各種の運動を通じて体の基本的な動きや

各種の運動の基礎となる動きを身に付けることが一つの目標になります。

運動場にあるタイヤ、雲梯、登り棒、鉄棒等を使いながら、

とぶ、登る、ぶら下がる、回る、ぶら下がって移動などの

基本的な動きにチャレンジする授業でした。

今日は参観日。おうちの人にもがんばっている姿を見てもらいました。

各種の運動の基礎となる動きを身に付けることが一つの目標になります。

運動場にあるタイヤ、雲梯、登り棒、鉄棒等を使いながら、

とぶ、登る、ぶら下がる、回る、ぶら下がって移動などの

基本的な動きにチャレンジする授業でした。

今日は参観日。おうちの人にもがんばっている姿を見てもらいました。

1年生の体育

1年生の体育

1年生は、教室でも体育ができちゃいます。

今回の運動(2学期末)は、手押し相撲やお互いの指を合わせて体をひねる運動。

これぐらいの動きであれば、教室でも大丈夫でした。

素直な1年生。

本当に運動の楽しさを味わいながら

一生懸命体を動かしていました。

今回の運動(2学期末)は、手押し相撲やお互いの指を合わせて体をひねる運動。

これぐらいの動きであれば、教室でも大丈夫でした。

素直な1年生。

本当に運動の楽しさを味わいながら

一生懸命体を動かしていました。

いろいろな運動に取り組もう

いろいろな運動に取り組もう

4年生の器械運動の指導に

体育振興指導教員の倉尾健二先生が来てくださいます。

岡富中学校の保健体育の先生で、本校のPTAでもあります。

体育振興指導教員は体育指導のスペシャリストで、

南方小学校の先生方の研修と子どもたちの指導の充実

を目的に訪問していただいています。

今日は、「いろいろな運動に取り組もう」ということで、

様々な動きの入った運動に

いろいろチャレンジできて楽しく運動ができました。

体育振興指導教員の倉尾健二先生が来てくださいます。

岡富中学校の保健体育の先生で、本校のPTAでもあります。

体育振興指導教員は体育指導のスペシャリストで、

南方小学校の先生方の研修と子どもたちの指導の充実

を目的に訪問していただいています。

今日は、「いろいろな運動に取り組もう」ということで、

様々な動きの入った運動に

いろいろチャレンジできて楽しく運動ができました。

体育(4年)

体育(4年)

子どもたちは体育が大好きです。

中には苦手な子もいますが、自分の体力や

技能に合わせて、それぞれの運動の特性を踏まえた

楽しさを味わえるよう指導することを目指しています。

4年生のポートボール、走り高跳びにお邪魔しました。

ナイスブロックやナイスジャンプがたくさん見られました!

中には苦手な子もいますが、自分の体力や

技能に合わせて、それぞれの運動の特性を踏まえた

楽しさを味わえるよう指導することを目指しています。

4年生のポートボール、走り高跳びにお邪魔しました。

ナイスブロックやナイスジャンプがたくさん見られました!

クイズのれんしゅうをしよう

クイズのれんしゅうをしよう

1年生の国語に「クイズのれんしゅうをしよう」という単元があります。

題名からしてとっても楽しそうです。

授業をのぞいてみたら・・・、

自分の好きなスポーツなどをクイズに出すために、

問題の言い方やヒントの出し方を考えていました。

第一ヒントから、あまりも簡単なヒントを出す子が続出。

難しいヒントから徐々に簡単なヒントを出すよう

指導しました。

隣の友達とクイズを出したり、答えたり・・・。

題名どおりの楽しい授業でした。

題名からしてとっても楽しそうです。

授業をのぞいてみたら・・・、

自分の好きなスポーツなどをクイズに出すために、

問題の言い方やヒントの出し方を考えていました。

第一ヒントから、あまりも簡単なヒントを出す子が続出。

難しいヒントから徐々に簡単なヒントを出すよう

指導しました。

隣の友達とクイズを出したり、答えたり・・・。

題名どおりの楽しい授業でした。

基礎の基礎(計算)

基礎の基礎(計算)

算数の「計算」は、

基礎を培う小学校の学習の中でも

最も基本的な領域です。

南方小学校では、基礎的な学力をしっかり身につける

ことが重要と考え、授業はもちろん

学力アップタイムを時間割に位置づけたり、

少人数指導を取り入れたりするなどして取り組んでいます。

この日は4年生が小数×整数の筆算を学習していました。

みんな真剣に学んでいます。

基礎を培う小学校の学習の中でも

最も基本的な領域です。

南方小学校では、基礎的な学力をしっかり身につける

ことが重要と考え、授業はもちろん

学力アップタイムを時間割に位置づけたり、

少人数指導を取り入れたりするなどして取り組んでいます。

この日は4年生が小数×整数の筆算を学習していました。

みんな真剣に学んでいます。

6年生の授業

6年生の授業

運動会が終わり、

気候もよくなるこの時期は、

どの学年も授業に集中できる時期です。

運動会の中心となって頑張った6年生も

落ち着いた授業態度で、中学生かと思うぐらい

しっかりとしてきました。

学び合いで、人前で堂々と発表したり、

道徳の授業で真剣に「価値」について

考えたり・・・。

毎日の授業の中で子どもたちは着実に

成長しています。

気候もよくなるこの時期は、

どの学年も授業に集中できる時期です。

運動会の中心となって頑張った6年生も

落ち着いた授業態度で、中学生かと思うぐらい

しっかりとしてきました。

学び合いで、人前で堂々と発表したり、

道徳の授業で真剣に「価値」について

考えたり・・・。

毎日の授業の中で子どもたちは着実に

成長しています。

ICTを活用した授業

ICTを活用した授業

子どもたちがよりよく理解したり

考えを深めたりできるように、

学校ではICTを活用した授業が行われます。

上の写真は、合奏や合唱の様子をビデオで撮影したものを

スクリーンに映し出して、

音がそろっているか、立ち位置はどうかなど反省している場面です。

また、下の写真の機器は、実物投影機といいます。

子どもたちの意見を書いたプリントを拡大表示して

発表をわかりやすくしたり、

子どもの手元にある教材と同じ教材を映し出したりして、

理解を促したりします。

ビデオをPCで再生・スクリーンに大写しに

実物投影機でわかりやすく

考えを深めたりできるように、

学校ではICTを活用した授業が行われます。

上の写真は、合奏や合唱の様子をビデオで撮影したものを

スクリーンに映し出して、

音がそろっているか、立ち位置はどうかなど反省している場面です。

また、下の写真の機器は、実物投影機といいます。

子どもたちの意見を書いたプリントを拡大表示して

発表をわかりやすくしたり、

子どもの手元にある教材と同じ教材を映し出したりして、

理解を促したりします。

ビデオをPCで再生・スクリーンに大写しに

実物投影機でわかりやすく

持久走大会(3年)

持久走大会(3年)

各学年で、持久走学習のまとめが行われる時期になりました。

今日は3年生で持久走大会が行われ、

たくさんの保護者の皆さんが駆けつけてくださいました。

声援に力づけられ、参加した全員が、最後まで頑張って走ることができました。

子どもたちが赤ちゃんだった頃、痛いとき・苦しいときは泣いていたはずです。

それが小学生となった今、苦しくても泣かずに最後まで頑張って走っています!

子どもたちは、たくましく成長していますね。

自分に負けず最後まで頑張ったことを、是非褒めてあげてください。

そして、我が子の成長を喜べること、これこそ親としての幸せですね。

左上から時計回りに:最後まで頑張った!、ペースを考えて走ります、10位入賞者(女子)、10位入賞者(男子)

左上から時計回りに:苦しくても頑張った!、力走!、疲れたー、前半はまだまだ余裕

今日は3年生で持久走大会が行われ、

たくさんの保護者の皆さんが駆けつけてくださいました。

声援に力づけられ、参加した全員が、最後まで頑張って走ることができました。

子どもたちが赤ちゃんだった頃、痛いとき・苦しいときは泣いていたはずです。

それが小学生となった今、苦しくても泣かずに最後まで頑張って走っています!

子どもたちは、たくましく成長していますね。

自分に負けず最後まで頑張ったことを、是非褒めてあげてください。

そして、我が子の成長を喜べること、これこそ親としての幸せですね。

左上から時計回りに:最後まで頑張った!、ペースを考えて走ります、10位入賞者(女子)、10位入賞者(男子)

左上から時計回りに:苦しくても頑張った!、力走!、疲れたー、前半はまだまだ余裕

調理実習(5年)

調理実習(5年)

5年生1学期の実習はごく簡単なサラダでしたので、

火を使った本格的な調理実習はこれが初めてです。

時間をストップウォッチで正確に計ったり、

ちゃんと教科書を見て確かめたりしながら作業を進めていました。

鍋の様子や友達の作業を見る目も真剣そのもの・・・。

私たち大人がちゃちゃっとやってしまうご飯・味噌汁作りも

子どもたちにとっては、初めてで、新鮮な体験なのです!

とは言え、最後は食べられるのが調理実習の楽しみ。

この後おいしくいただいたことでしょう。

火を使った本格的な調理実習はこれが初めてです。

時間をストップウォッチで正確に計ったり、

ちゃんと教科書を見て確かめたりしながら作業を進めていました。

鍋の様子や友達の作業を見る目も真剣そのもの・・・。

私たち大人がちゃちゃっとやってしまうご飯・味噌汁作りも

子どもたちにとっては、初めてで、新鮮な体験なのです!

とは言え、最後は食べられるのが調理実習の楽しみ。

この後おいしくいただいたことでしょう。

油粘土で作りました

油粘土で作りました

1年生の図画工作で、

粘土作品を作りました。

自分の食べたいもの、食べてほしいもの等

感じたことや想像したことを立体に表す活動です。

この活動をとおして、「発想」や「構想の能力」,「創造的な技能」等を

培っていきます。

それにしてもおいしそうです。

きっと夢中になって作ったのだろうとほほえましくなります。

粘土作品を作りました。

自分の食べたいもの、食べてほしいもの等

感じたことや想像したことを立体に表す活動です。

この活動をとおして、「発想」や「構想の能力」,「創造的な技能」等を

培っていきます。

それにしてもおいしそうです。

きっと夢中になって作ったのだろうとほほえましくなります。

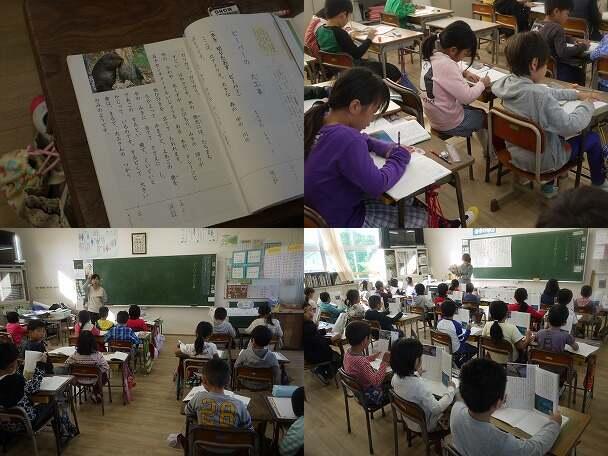

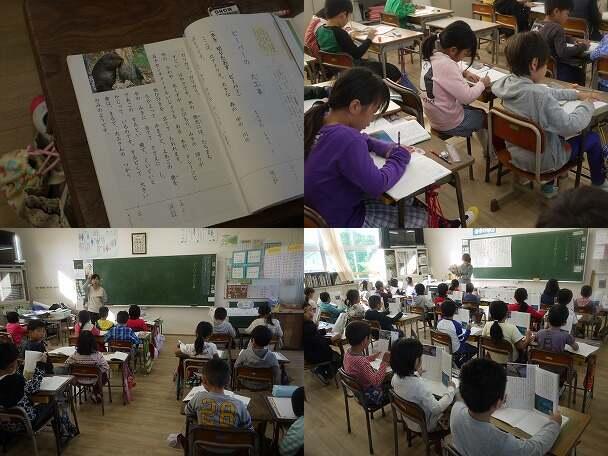

2年国語「ビーバーの大工事」

2年国語「ビーバーの大工事」

2年の国語で「ビーバーの大工事」という単元を学習します。

かなり以前から取り上げられている教材で、

お父さんお母さん、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんの中にも

覚えておられる方がいるかもしれませんね。

事柄の順序に気づきながら読む能力を育てるのがねらいです。

小学校低学年では「順序」がキーワードで、話すこと聞くこと、

書くこと、読むこと、いずれの活動においても、事柄や時間的な

「順序」を意識することがポイントです。

この日も、先生の話をよく聞いて、真剣に取り組む姿が見られましたよ。

かなり以前から取り上げられている教材で、

お父さんお母さん、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんの中にも

覚えておられる方がいるかもしれませんね。

事柄の順序に気づきながら読む能力を育てるのがねらいです。

小学校低学年では「順序」がキーワードで、話すこと聞くこと、

書くこと、読むこと、いずれの活動においても、事柄や時間的な

「順序」を意識することがポイントです。

この日も、先生の話をよく聞いて、真剣に取り組む姿が見られましたよ。

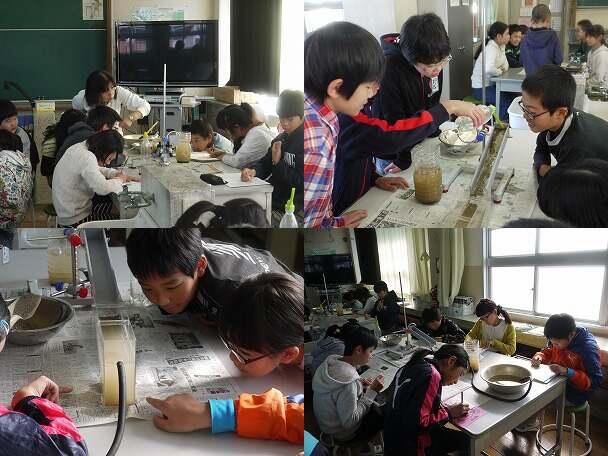

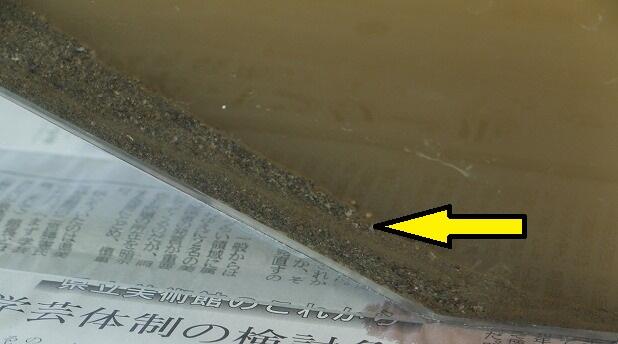

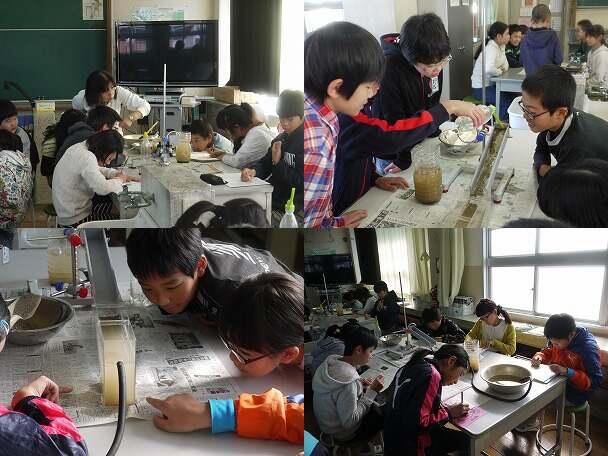

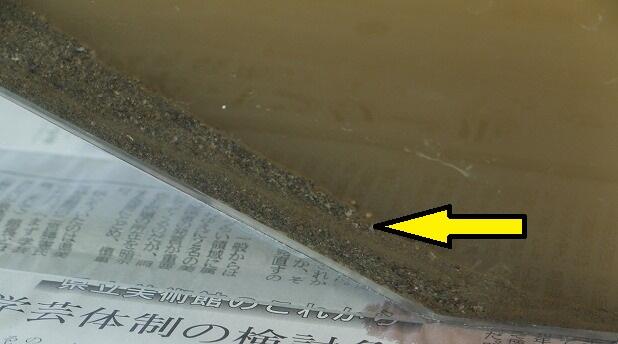

理科6年・地層はどのようにしてできたのか?

理科6年・地層はどのようにしてできたのか?

理科は工藤則子先生が指導してくださっています。

この日の6年生は「地層はどのようにしてできたのだろうか?」

という学習問題を解決するため、実験をしました。

理科は、このような問題解決の能力を身につける教科です。

子どもたちは、疑問から問題を設定し、

確かめる方法を考え、観察・実験をとおして確かめます。

この日の実験で、水たまりに入った土の沈む速度に違いが生じ、

細かい粒の層、粗い粒の層が形成される様子が観察できました。

うまく問題が解決できたようです。

この日の6年生は「地層はどのようにしてできたのだろうか?」

という学習問題を解決するため、実験をしました。

理科は、このような問題解決の能力を身につける教科です。

子どもたちは、疑問から問題を設定し、

確かめる方法を考え、観察・実験をとおして確かめます。

この日の実験で、水たまりに入った土の沈む速度に違いが生じ、

細かい粒の層、粗い粒の層が形成される様子が観察できました。

うまく問題が解決できたようです。

音楽専科

音楽専科

南方小学校の4・5・6年生の音楽を

岩田真弓先生が担当しています。

音楽がご専門で、特に合唱指導においては、

美しいハーモニーを子どもたちに出させる名人です。

参観日のこの日も、喉ではなく、おなかから声を出すことや

頭声的発声を、スモールステップを踏ませながら、

実に見事に指導しておられました。

11日は、4年生が音楽大会でその練習の成果を発表します。

お時間の許す方は、是非延岡総合文化センターに、

聞きに来てください。

岩田真弓先生が担当しています。

音楽がご専門で、特に合唱指導においては、

美しいハーモニーを子どもたちに出させる名人です。

参観日のこの日も、喉ではなく、おなかから声を出すことや

頭声的発声を、スモールステップを踏ませながら、

実に見事に指導しておられました。

11日は、4年生が音楽大会でその練習の成果を発表します。

お時間の許す方は、是非延岡総合文化センターに、

聞きに来てください。

外国語活動

外国語活動

外国語活動は、親の世代の頃の小学校には

なかった授業ではないでしょうか。

外国語(主に英語)を通じて、

積極的にコミュニケーションを取ろうとする態度等を養う授業です。

デジタル教科書をスクリーンに映し出しながら

映像と音声で授業が進みます。

また、ネイティブの外国語指導助手の方と

ティームティーチングで授業をする場合もあります。

南方小学校には、キャサリン・カニングハム先生が来てくださいます。

なかった授業ではないでしょうか。

外国語(主に英語)を通じて、

積極的にコミュニケーションを取ろうとする態度等を養う授業です。

デジタル教科書をスクリーンに映し出しながら

映像と音声で授業が進みます。

また、ネイティブの外国語指導助手の方と

ティームティーチングで授業をする場合もあります。

南方小学校には、キャサリン・カニングハム先生が来てくださいます。

代表委員会

代表委員会

小学校には、「児童会活動」という授業があります。

中学・高校で言う「生徒会」といえば、わかりやすいでしょうか。

6日(木)の6校時、5・6年の各学級の代表が集まって

「あいさついっぱいの南方小学校にしよう。」をテーマに話合いがなされました。

学校生活の向上を目指して、

・進んで話し合う態度

・協力して実現しようとする姿勢 などを育てるのが、児童会活動のねらいです。

国語や算数などのいわゆる「学力」は、受験などをとおして

注目されますが、児童会活動等をとおして培われる

「自主的実践的な態度」もまたきわめて重要な「生きる力」の一つです。

小学校では、こうした教育も行われています。

中学・高校で言う「生徒会」といえば、わかりやすいでしょうか。

6日(木)の6校時、5・6年の各学級の代表が集まって

「あいさついっぱいの南方小学校にしよう。」をテーマに話合いがなされました。

学校生活の向上を目指して、

・進んで話し合う態度

・協力して実現しようとする姿勢 などを育てるのが、児童会活動のねらいです。

国語や算数などのいわゆる「学力」は、受験などをとおして

注目されますが、児童会活動等をとおして培われる

「自主的実践的な態度」もまたきわめて重要な「生きる力」の一つです。

小学校では、こうした教育も行われています。

少人数指導

少人数指導

本校では、算数科において

少人数指導を実施しています。

学級を二つのグループに分け、

先生一人あたりの児童の数を少なくして、

一人一人の実態に合った指導を行うようにしています。

これによって、よりきめ細かな指導ができます。

少人数指導を実施しています。

学級を二つのグループに分け、

先生一人あたりの児童の数を少なくして、

一人一人の実態に合った指導を行うようにしています。

これによって、よりきめ細かな指導ができます。

運動会運営委員会

運動会運営委員会

運動会の運営は、先生たちと5・6年生が行います。

南方小学校では、5・6年生263名が、

リーダー、計時・進行、召集、出発準備、出発合図、決勝審判

採点、用具準備・ライン、放送、救護、児童管理、サポーター

の各係に分かれて運営の仕事に携わります。

27日は、各係の打合せを行う運営委員会が行われました。

いわば「裏方」の仕事ですが、

適切な判断力・集中力・協力・規律・思考力

相手意識、積極性等々実に多くのことを学びます。

競技・演技とともに、こうした面も是非声援をお願いします。

南方小学校では、5・6年生263名が、

リーダー、計時・進行、召集、出発準備、出発合図、決勝審判

採点、用具準備・ライン、放送、救護、児童管理、サポーター

の各係に分かれて運営の仕事に携わります。

27日は、各係の打合せを行う運営委員会が行われました。

いわば「裏方」の仕事ですが、

適切な判断力・集中力・協力・規律・思考力

相手意識、積極性等々実に多くのことを学びます。

競技・演技とともに、こうした面も是非声援をお願いします。

いよいよ大詰めですが・・・

いよいよ大詰めですが・・・

今週の天気はどうやらぐずつきがちのようです。

運動会の練習もいよいよ大詰めを迎え、

今週は西階運動公園サブグランドでの各学年の練習が計画されていますが、

雨のため練習もままなりません(T_T)

26日(月)は、4年と3年が練習に出かけましたが、

大雨が降り出し、位置の確認のみで終わったり、

途中で切り上げざるを得なかったりで、思うような練習ができませんでした。

しかし、先生たちは朝6時半ぐらいから現地で準備をしていますし、

子どもたちも先生の指示をよく聞いて、一生懸命練習しています。

与えられた条件の中で、先生も子どもも頑張っています。

運動会の練習もいよいよ大詰めを迎え、

今週は西階運動公園サブグランドでの各学年の練習が計画されていますが、

雨のため練習もままなりません(T_T)

26日(月)は、4年と3年が練習に出かけましたが、

大雨が降り出し、位置の確認のみで終わったり、

途中で切り上げざるを得なかったりで、思うような練習ができませんでした。

しかし、先生たちは朝6時半ぐらいから現地で準備をしていますし、

子どもたちも先生の指示をよく聞いて、一生懸命練習しています。

与えられた条件の中で、先生も子どもも頑張っています。