学校の様子

風水害を想定した引き渡し訓練

雨の多いこの時期、急な天候の変化で車でのお迎えを想定しての、引き渡し訓練を行いました。保護者の皆様のご協力で、児童を安全に引き渡すための訓練を実施することができました。ありがとうございました。

宿泊学習に行ってきました(5年生)

修学旅行の次の週、6月5日、6日は5年生の宿泊学習でした。

2日間ともとても良い天気でした。

ミッションイン自然の家では、いろいろな問題を活動班で協力して解きました。

フィールドアスレチックはとても楽しかったです。声を掛け合ってクリアしていきました。

バイキング形式の食事では、毎回、元気もりもりおかわりしていました。

たくさんの成長のあった宿泊学習でした。

修学旅行に行ってきました(6年生)

5月の29日、30日で6年生は、1泊2日の修学旅行に行きました。雨が心配されましたが、2日間とも思い切り活動できました。

小雨の中、出発しました。

桜島は噴火していたそうです。

知覧特攻平和会館では、平和について学ぶことができました。

帰校式では、保護者の皆様に感謝の気持ちを伝えました。

プール清掃をしました(4,5年生)

大プールは5年生が中心に清掃しました。

プールデッキは4年生が一生懸命にブラシをかけました。

小プールは、4年生がピカピカに磨きました。だいぶきれいになって、ちょっと一息。

隅々にたまった枯れ葉や泥もきれいに掃除しました。

これで気持ちよくプールの学習を始められます。

朝のあいさつ運動(室内編)

各登校班が校門の前で朝のあいさつ運動をしていますが、門を通って、玄関フロアでも別登校班の児童があいさつ運動をしています。

だんだんあいさつの声も大きくなってきています。

職員が心肺蘇生法を学びました

毎年、プールでの学習が始まる前に職員は心肺蘇生法を学んでいます。

不審者対応避難訓練の次の日に行われ、「児童の皆さんの命を守る」ことについて考えながら、救命について学びました。

安心・安全な学校づくりをめざしていきます!!

不審者対応訓練をしました

都城警察署のご協力で不審者が学校に来た時にどのように対応するか、その避難訓練を行いました。3階の6年教室周辺に不審者役の方が現れ、職員が連携し、どのように児童を避難させるかを考えて行動しました。訓練が行われることは、みな知っていましたが、どこに不審者役の方が来るのかは知らされていない訓練でした。児童の皆さんは、真剣に担任の指示を聞いて、最後は体育館に避難しました。

体育館では、警察署の方の話を聞いて、特に、先生の指示が聞こえるように「しゃべらない」ことを確認できました。

安久小の職員も新たな課題も見つかった避難訓練でした。児童の皆さんの命を守るために、真剣に取り組んでいきます。

自分の命は自分で守る(交通教室)

交通教室が行われました。低学年では、横断歩道の渡り方や歩道の歩き方を学びました。

高学年は、自転車の乗り方について学びました。

また、中学年では自転車の事故で1億円近い賠償命令が出た話もありました。

最後は、代表の児童のお礼の言葉で終わりました。

3時間という長い時間、それぞれの学年に合った内容できめ細やかに説明をしてくださいました。

学んだことを忘れずに交通安全に気をつけて生活しましょう!!

あいさつ運動がはじまりました

安久小学校では、登校班が順番にいつもより10分ほど早く登校して、後から来る登校班をあいさつで迎えるという「あいさつ運動」があります。児童同士が横一列に並んであいさつする姿はとても楽しそうです。

笑顔のあいさつで気持ちよく1日をスタートしましょう!!

全校一斉に清掃について学びました

5月7日の5校時は、1年生から6年生までがメンバーになっている24班(くるみ班といいます。)がそれぞれの掃除場所の先生と清掃の仕方について学びました。清掃の仕方を説明した安久小オリジナルDVDを視聴して、担当の先生の説明を受けました。

トイレ掃除担当の班は、音楽室に集まってトイレ掃除がよくわかるDVDを視聴しました。

清掃の仕方を確認したところで、各班でのめあてを立てました。

ここで終わらず、学んだことをすぐ実践です。

どの班でも、1年生に雑巾のしぼり方や床のふき方を丁寧に教える姿が見られました。

くるみ班 全24班で安久小学校をきれいにしていきましょう。

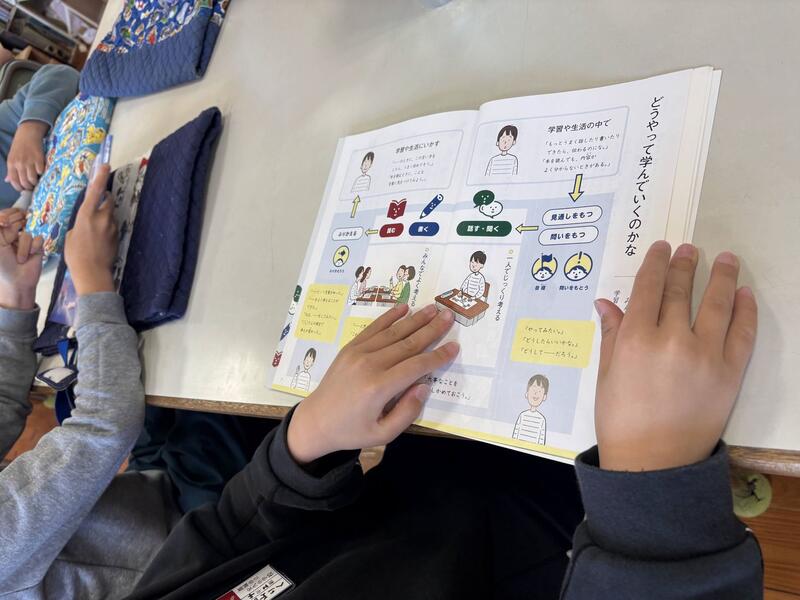

新しい学年でも本をたくさん読もう!

4月中旬から学校の図書館開きが行われ、各クラスで図書室の使い方や本の借り方、返却の仕方などを図書館サポーターの先生から学びました。

4年生は国語の教科書を使って、図書館の使い方を確認しました。安久小は、都城市の読書感想文のコンクールで素晴らしい結果を残してきました。また今年度も素敵な本にたくさん出合って、その感想を表現していってほしいですね。

新入生歓迎集会

1年生を全校児童で歓迎しました。2年生以上の児童が見守る中、1年生が入場しました。

2年生から1年生の時に育て収穫したアサガオの種の贈呈がありました。

続いて、名刺交換です。運営委員会の児童が名刺交換のデモンストレーションをしてくれました。

一人6枚の名刺をもっていろんな学年の児童と名刺交換をしました。

「僕の名前は○○です。好きな食べ物はお寿司です。」と紹介したり、「私は6年の○○です。得意なことは絵を描くことです。」「えっ!あなたが学校で一番絵がうまい○○さんですか?」「私のこと知っているの?うれしい!」などの会話をしたりして楽しみました。

最後は、じゃんけん列車で大盛り上がり、最後の決戦は全校児童が注目する中行われました。

とても楽しい歓迎会でした。運営委員会のみなさん、ありがとうございました。

授業参観・懇談・PTA総会 ご出席ありがとうございました!

25日(金)は、今年度最初の参観日でした。多くの保護者の皆様に参観していただきました。

どのクラスでも、児童の皆さんが一生懸命に考えたり、発表したりする姿が見られました。

6年生は、5月に行く修学旅行について調べたことをプレゼンで発表していました。

授業の後は、どの学年も学年懇談を行いました。学級役員を決めたり、担任が学年の行事についての説明をしたりしました。

最後は、体育館でPTA総会を行いました。たくさんの保護者の出席がありました。ありがとうございました。

児童の皆さん、午後の参観日よくがんばりました。

保護者の皆様 参観がありがとうございました。

登校班長会

登校班長会を行いました。5,6年生全員と4年生以下の登校班長が集まりました。生徒指導担当の先生から、並び方や帽子の色、登校旗の使い方などの確認がありました。校長先生からは、あいさつについての話がありました。登校班長さん、安全に気を付けてがんばってください。

朝のあいさつ

民生児童委員のみなさまが、校門の前で登校してきた児童に朝のあいさつをしてくださいました。これからも、安久小のサポートをよろしくお願いいたします。

令和7年度 入学式が行われました

55名の新入生を迎えて入学式が行われました。

玄関でクラスを確認して受付へ

受付では、安久小・安久地区のマスコット「やっさん」が新入生を迎えてくれました。

担任の先生と入場しました。

都城市教育員会より初めての教科書が授与されました。

6年生全員で歓迎しました。安久小のよいところやなわとびで二重とびなども見せてくれました。

後ろにいる6年生の歓迎の言葉をしっかりと後ろを向いて見ている新入生です。

長い時間でしたが、立派な態度で入学式に参加することができました。

新入生のみなさん よこうこそ安久小へ!!

令和7年度がスタートしました!

まずは、新しく安久小に来られた先生方を迎える新任式が行われました。児童代表の歓迎の言葉では、安久小の素晴らしいところが紹介されました。

始業式では、代表児童が「安久小の高学年として」という題で、「チャレンジ」を目標のテーマにしてがんばっていく決意を発表しました。

校長先生は、「自律」について話され、最後に「私は、~~を正しくがんばろう」という1年の目標を立ててみるようになげかけられました。

最後に校歌を元気よく歌って始業式が終わりました。

始業式の後は、生徒指導担当の先生からの話がありました。

命は自分で守ること、ろう下は、安全に歩くこと、あいさつは元気な声で気持ち良くすることを確認しました。

新任式から生徒指導の先生の話まで長い時間でしたが、ずっと真剣に話を聞いていました。学年があがって児童の皆さんのやる気を感じる時間となりました。

進級おめでとうございます。1年間楽しく学んでいきましょう!

3月25日 卒業式

連日の陽気で桜がようやく開花しました。

そんな暖かい春の今日、第131回の卒業式を行いました。

堂々とした入場の後、式が始まりました。

卒業証書授与では、みんな堂々とした態度で、6年間の成長を感じました。

式の一番のクライマックスは6年生の呼びかけです。

大きな声で思いを伝える児童、声が一つにそろった全員での一斉呼びかけなど、6年生の気持ちが伝わってとても感動しました。

それにこたえるように5年生も思いを込めて呼びかけを行いました。卒業の歌「旅たちの日に・・・」も、きれいな歌声で大変すばらしかったです。

6年生は、この6年間、素直で明るく一生懸命学校の教育活動に取り組んできました。本当に立派な6年生でした。

今日の卒業式は、その6年生の姿を象徴するような、厳かで立派な卒業式でした。

6年生の皆さん、及び保護者の皆様、御卒業おめでとうございます。

3月7日 門柱の清掃

本校の門には立派な門柱とモニュメントがあります。

これは平成22年に地域の方々の協力を得て作られました。門柱は翼のデザインをしており、自由に空を駆ける鳥のように翼を広げて、未来に向かって大きく羽ばたいてほしいという願いが込められています。

その門柱を、学校の前にお住まいに方が、きれいに高圧洗浄機で清掃してくださいました。

これまでずっと門柱を見守ってくださり、年月とともに汚れが目立つ様子を見ながら、「いつかは」と考えてらっしゃったようです。

この日はまだ冬のような寒さの残る日でしたが、そのような中、お一人で作業され、そして、建立当時のように、見違えるようにきれいな門柱にしていただきました。

「卒業式に間に合わせたい」という思いもあられたようです。

あらためて学校というものが地域の方々に支えられていることを実感しました。

本当にありがとうございました。

2月28日 お別れ遠足

6年生とのお別れ遠足がありました。

朝まで降り続いた雨の影響で、校内遠足となりました。

天気にかわらず、前半は、体育館でのお別れ集会です。6年生の入場を

みんなが拍手で迎えます。

最初のゲームは、運営委員会が考えた〇×ゲーム。体育館を2分しながら、行ったり来たりの大盛り上がりでした。答えが言われるたび歓声が上がってました。

最後は6年生がお礼にダンスを披露。そして6年生に合わせてみんなで楽しく踊りました!

また、今回はお別れ集会に加え、登校班旗の引き渡しを行いました。6年生の班長から、5年生の次期班長に向けて、安全な登校を願って旗のバトンタッチです。

さらに今回は、見守り隊の方への感謝の会も行いました。こうして安全に登校できるのも、毎朝、見守ってくださる見守り隊の方々のおかげです。

一年生から、感謝の気持ちを込めて、手作りメダルを渡しました。

校内遠足だったものの、こうして感謝の気持ちであふれた充実した1日になりました。

学校評価

保護者や地域の皆様に、学校評価を公開します。みなさまの御理解と御協力を得ながら学校運営の改善を図って参ります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 1 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

宮崎県都城市安久町2648番地2

TEL 0986-39-0704

FAX 0986-39-0913

本Webページの著作権は、都城市立安久小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と下のQRコードを利用する方法があります。