学校の様子

11月20日 鑑賞教室

鑑賞教室を体育館で行いました。

ミュージカル「注文の多い料理店」を観ました。

難しい内容を音楽に合わせて、わかりやすいストーリーで表現してくださり、児童の皆さんも楽しんでしました。

劇の後は、劇団の方が行っている早口言葉トレーニングなどに挑戦しました。立っての活動もみんな笑顔で楽しんでいました。

最後は、代表の6年児童が感想を話してくれました。特に、6年生で宮沢賢治の作品を学んでいるので、今回のミュージカルを楽しみにしていていて、満足していることが伝わってきました。

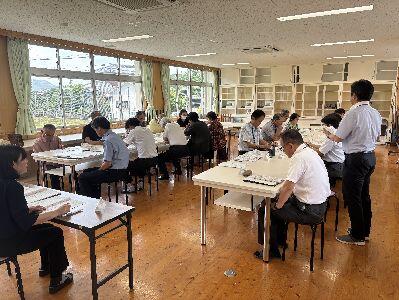

11月13日 83(やっさん)会で学びました!!

安久小職員の自主勉強会に水元重夫先生をお招きして、ご講演いただきました。水元先生は、元宮崎市校長会長、元宮崎市立大宮中学校校長で、現在も宮崎市で地区交流センター館長や学校運営協議会会長等をされながらいろいろなところでご講演されています。

今回は、「学校の安心・安全を守るために」(安久小学校生徒指導研修)という演題でご講演いただきました。

これまでのいろいろなご経験をたくさんお話しいただき、様々なことを安久小の職員に伝えてくださいました。「ラ音のあいさつ」「徹底してほめる」「こころのコップを上に向ける」など多くの学びのある会となりました。「誰にでもできることを続けることを挑戦すること」を職員が心にとめて取り組み、安久小の児童に伝えていきたいと思います。

水元先生 ありがとうございました

11月12日 交通安全教室&地区別集団下校

午前中は、1学期に続いて、2回目の交通安全教室を全学年で実施しました。

シミュレーターを使って、暗い夜道でどのような事故が起こるかを代表児童の体験をもとにみんなで考えました。

低学年は、横断歩道の渡り方をしっかりと復習しました。

そして、午後は、地区別集団下校でした。登校班で集合して、担当の先生と交通安全で気をつけることを確認して下校しました。

交通教室で学んだことを生かして、「自分の命は自分で守る」ことを忘れないで過ごしていきましょう。

11月11日 音楽大会(4年生)

11月10日は、音楽大会を次の日にひかえた4年生が、昼休みに体育館で演奏をしました。昼休みでしたが、安久小のほとんどの児童が演奏を聴きに来てくれました。

そして、みんなからがんばれのエールをもらいました。これで、本番に向けての心の準備ができました。

そして、翌11日が本番でした。MJホールで演奏しました。

合唱は「この星に生まれて」、合奏は「情熱大陸」の2曲を演奏しました。

他の学校が、4クラス規模の学校で演奏に迫力がありましたが、安久小4年生は、55名で全力で演奏してくれました。合唱のハーモニーも素晴らしく、合奏は、テンポよく迫力のあるものでした。聴いていてとても感動しました。

4年生の皆さん よくがんばりました!!

11月8日~9日 中郷地区ふれあい文化祭

中郷地区ふれあい文化祭の意見発表では、代表の6年生4名が安久小のよいところ、これからがんばっていきたいことをプレゼン発表しました。学校の代表として素晴らしい発表をしてくれました。

地域の皆様への感謝の気持ちが伝わる内容でした。

その後は、やっさ節コンテストでした。

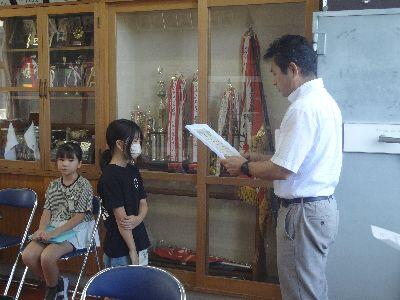

安久小の児童もいろいろなチームで参加しました。そして、なんと今年度優勝を果たしたのは、高野原ボーイズの二人でした。ほかのチームに比べて2人と少ない人数でしたが、そのようなことは全く気にさせない、堂々とした踊りを見せてくれました。

表彰式では、司会者や審査員から「中学生でも続けて」「保存会に入って」などの声かけもありました。

地区のお祭りや運動会でお世話になっている安久節保存会の方、たくさんの地域の方の前で練習の成果を全員が披露してくれました。

11月5日 車いす体験(3年生)

3年生が、総合的な学習の時間の学習で、福祉について学ぶ一環として、車いす体験をしました。午前中に引き続き、社会福祉協議会の方々を含む多くの方にサポートをいただきながら車いす体験をしました。

いろいろな場が用意されていて、普段何気なく通っている場所、普通に使っているものが、車いすに乗っているとうまくいかなくなることに気づくことができた子どもたちでした。

11月5日 花の苗を植えました(2年生)

中郷地区の社会福祉協議会や民生委員さんが来てくださり、2年生と花の苗を植えてくださいました。子どもたちの植木鉢やプランターに土を入れてくださり、苗の植え方を教えてくださいました。子どもたちはとてもうれしそうでした。

たくさんの苗もいただきました。花いっぱいの安久小にしていきます。

ありがとうございました。

10月30日 小中合同あいさつ運動

中郷中から中学生の先輩が安久小にやってきて、小学生と一緒に朝のあいさつ運動をしました。中学生がいることにちょっと驚いていましたが、元気よくあいさつできました。

中学生の皆さん、あさはやくから元気なあいさつありがとうございました。

11月4日 都城市陸上運動教室

都城市内の6年生が集まって、都城市陸上運動教室が行われました。

お昼はお弁当でスタンドの椅子をテーブル代わりに食べました。

午後は、6年生全員がオレンジのTシャツを着ての撮影でした。

新しいスタジアムで貴重な体験ができました。

10月29日 中郷地区戦没者慰霊祭に参加

1~4年生が遠足に行っている間、6年生の代表2名は、忠霊塔で行われた慰霊祭に参列しました。5,6年生で作った1000羽鶴を届けました。

戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世代へとしっかりと引き継いでいきましょう。

10月29日 遠足

1年生から4年生は遠足でした。4年生は、バスで宮崎市の科学技術館に行きました。

科学技術館につくと早速説明を聞いて自由に体験しました。

そのあとプラネタリウムできれいな星空をみました。

その後お弁当を食べて帰りました。色々な科学の体験をして楽しむことができました。また行きたい!!という声をたくさん聞きました。

10月25日(土)運動会開催

前日まで天気が悪く、実施が心配された運動会でしたが、雨は朝方までにあがり実施できました。PTA役員が朝6時に運動会開催を知らせる花火を打ち上げました。花火の打ち上げを見届けると、すぐに職員とPTA役員とで雨でぬれた運動場の水をスポンジで吸って捨てたり、雨の際に用意していた真砂土を運んだりして整備を行いました。7時半までにはどうにか運動会ができる状態になりました。

8時半に開会し、予定より10分ほど早く進行していきました。

児童は、いつもよりも真剣な表情で踊ったり、団技をしたり、徒競走を走ったりしました。

1年生児童代表のことば 元気に話すことができました。

選手宣誓 がんばろうという決意が伝わってきました。

安久小マスコット やっさんも応援に駆けつけてくれました。

一生懸命に棒を引きあいました。どの学年も団技のプログラムでは、一致団結して戦っていました。

徒競走では、全員が真剣に走りぬきました。

やっさ節保存会の方が5名来てくださり、生歌、生演奏で踊ることができました。

低学年、中学年、高学年で実施した表現は、人数にもボリュームがあり、とても華やかでした。

接戦の末、競技の部の優勝も団結賞も赤団がとりました。共に頑張った運動会でした。白団の団長の解団式での「悔いはありません」という言葉に安久小の子どもたち全員が全力で取り組んだことが表れていたと思います。

「やっさっ子 心を燃やせ 立ちむかえ」のスローガンのもと各団が高め合うことのできた運動会でした。

観覧のご来賓、保護者の皆様 応援ありがとうございました。

10月22日 83(やっさん)会 職員の自主勉強会

安久小学校職員の指導力向上のため、自主的な勉強サークル83会をつくっています。

今回は、宮崎市よりスーパーティーチャーの中西英指導教諭をお招きして、普段の授業の算数の教材研究の仕方について学びました。

普段の授業準備をできるだけ短い時間で行うために、教科書の構成を学びました。また、教科書の言葉の違いから覚えることと考えることを分けて指導することもわかりました。算数科の内容に限らず、子どもへの指導の仕方、動かし方や言葉かけなど具体的に学ぶことができました。

あっという間に予定の時間を過ぎ、その後1時間ほど延長していただきました。

83会を通して、職員も学び合っていきます。

10月15日 16日 安久節の練習

安久節保存会の皆様に来ていただき、5,6年生が踊るやっさ節の指導をしていただきました。六月灯で高野原地区の児童は踊っていますが、他の児童は初めて踊る児童も多いです。

その中で保存会の方から、やっさ節を学ぶことは貴重です。

保存会のお手本を見て、踊ってみました。

保存会の方の生演奏、生歌の中踊ることのできる児童は幸せです。

本番も、保存会の方が来てくださいます。しっかり、お礼の気持ちをこめて踊りましょうね。

地域の伝統を守る やっさっ子 がんばれ!!

10月17日 運動会の予行練習でした

運動会の予行練習を行いました。10月とは思えない気温で、暑い中、安久小の児童はみんなばんばりました。

予行練習の目的のひとつに、5,6年生の運動会係の動きの確認があります。

自分の係の仕事をしっかり覚えようとする高学年らしい姿が見られた5,6年生でした。本番も頼みますよ。

ところで、面白かったのが、1年生の団技&表現でした。玉入れでしたが、なんと同点優勝。このような結果にみんなびっくりでした。

本番はどうなるかとても楽しみです。

赤団、白団の1年生代表に小優勝旗がそれぞれ渡されました。

来週の土曜日は運動会です。最後の1週間、しっかり仕上げていきましょう。

10月15日 応援の練習で各クラスを回っています!!

運動会を来週に控え、赤団、白団ともに応援の練習に熱が入ってきました。リーダーが各学年のクラスを回って、応援の仕方を教えています。

みんなで運動会を盛り上げていこう!!

10月10日 保護者と運動会の準備をしました(3年)

運動会に向けて、はっぴに自分の名前から、1文字選んで、マジックで大きな文字を書くという活動をしました。

油性マジックを使う、運動会の衣装なのできちんと仕上げたいということで、今回保護者に呼び掛けてお手伝いをお願いしました。

3年生児童は、お手伝いをしてもらいながら自分だけのオリジナルはっぴを完成させていきました。完成して、おもわず、ソーラン節を踊る児童もいました。本番が楽しみです。

ご協力ありがとうございました!!自分だけのはっぴを着て25日はがんばります!!

10月6日 見守り隊の方が来てくださいました。

朝、児童の登校時間に見守り隊の方が来てくださいました。

元気に挨拶できる児童も増えてきた気がします。

見守り隊の皆様ありがとうございました!!

10月1日 なの花学級(家庭教育学級)でAED講習

救える命が目の前にあるときに、しっかりと命を救いたい、勇気を持って行動したい。そんな保護者の思いからAED講習会が開かれました。

今回は、夜の実施に宮崎県防災ネットワークの8名の方が講師で来てくださいました。

AEDの講習の前に安久地区の地形と防災ということで、安久地区で考えておかなければならない災害について学びました。

そして、いよいよAED講習 4人に一人の講師でしっかり学ぶことができました。

最後は、実際に消防署に119番して、消防署の指示を受けながらAEDを使うことを学びました。

参加者27名 でした。AEDの扱いが不安でもまずは消防署に電話をすれば、指示を出してくださることがわかりよかったです。

今回の感想です。

〇いざという時にちゃんとAEDを使えるように講習を受けれて良かったです。

〇講習を受けていないと、いざというときに見てみぬふりになる。しかし今回講習を受けて、AEDが必要な事態に遭遇しても、率先して行動に移せます。

〇初めて講習を受けました。AED使い方など改めてしる事ができました。良い体験できました。

〇今回の講習に参加して、私にもAEDを使えるという自信につながりました。実際に実技をさせて頂けて、流れを把握する事ができました。

大切な命が救えるかもしれないと思うと、参加して本当に良かったと思います。貴重なお時間をありがとうございました。

〇安久の地形を全く考えたこともなかったので、勉強になりました。

実技では、緊張する内容の講習ですが、講師の方々がたくさんいらしてグループに分かれたので質問もしやすく、お話しを伺うことができました。実際に消防署に連絡して勉強になりましたし、貴重な時間をありがとうございました。

〇講師で来てくださった方達が一生懸命教えてくださいました。

少ない人数のグループで一人一人きちんと実技が出来たので、人数的にはちょうど良かったと思います。学校のAEDがどこにあるかを知らない保護者がほとんどなのに驚きました。それくらい関心が低いって事だなと。今回受講して、気にするようになってもらえたらいいです!

災害時、萩原川で分断され、救急車が来れない、なんて事を考えた事が無かったです。地域で協力して、チーム安久で!というお話はみんなに聞いて欲しいでした。"

〇はじめに防災士の方々へお忙しい中今回AED講習を開いてくださりありがとうございます。自分は今まで人命救助の方法やAEDの使い方を知らず、普段生活しているときに緊急事態に直面しても何も出来ないなと思っていました。しかし今回の講習を受けて1分1秒の差が命を助ける人命救助の大切さ、AEDの正しい使い方を学べてとても勉強になりました。今回学んだことを頭に入れ、もしもの時には少し勇気を出して人を助けたいと思います。

〇防災などの重要性を再認識しました。今回をキッカケに、AED設置場所など意識して過ごしたいと思います。

防災士の皆様ありがとうございました。

チーム安久で子どもたちの命、地域の命を守っていきます!!

9月30日 全校朝会

オンラインの全校朝会では、交通安全についての話を各クラスで聞きました。

そのあとはスポーツでがんばった児童の表彰でした。いろいろなところで活躍していますね。

おめでとうございます。

9月29日 パトカー広報で交通安全を呼びかけました!

9月29日は、都城市交通少年団に所属する本校6年生児童がパトカーに乗って交通安全を呼びかけました。

まず都城市役所の方と呼びかけるセリフの練習をしました。

パトカーに乗り込みマイクの使い方を習いました。

パトカーに乗って安久地区を20分ほどまわり交通安全を呼びかけました。ご苦労様でした!!

9月26日 第1回目の運動会全体練習でした

運動会の全校での練習が始まりました。暑い中でしたが、水分補給を行いながら、開会式、閉会式の練習をしました。集中して、真剣に取り組む姿がとてもよかったです。

9月18日 結団式を行いました!

今年の運動会にむけて、結団式が行われました。今年の安久小の運動会のテーマは「やっさっ子 心を燃やせ 立ちむかえ」です。

進行の6年生はタブレットに入力した原稿を読みながら結団式を進めました。団長と副団長に選ばれた児童の紹介の後、くじを引き、それぞれの団の色が決まりました。

二人の団長には、それぞれに赤と白の団旗が渡されました。

最後は、赤団と白団に分かれて、5・6年生のリーダーの紹介や各団で気持ちを高めるための声出しをしました。

みんなで力を合わせて心に残る素敵な運動会にしていきましょう!!

9月10日 小学生もみんな消費者!(5年生)

5年生の家庭科の授業の一環で、消費生活センターより講師をお招きして、消費についての学習をしました。まずは、「契約」とは何かについて考えました。そこでは、普通の買い物も契約であることを学びました。

返品・交換についても、契約が成立しているので、買った商品に問題があるときに返品・交換できるそうです。商品に問題がない場合は、お店が返品・交換に応じる義務はないのですが、普段の生活で返品・交換ができているのは、お店の思いやりの気持ちなのだそうです。そのような内容をクイズ形式で学んだ子どもたちは、自分が考えていたことと違う発見もあり、驚いていました。

今回の内容は

①契約について ②小学生の買い物トラブル ③よりよい買い物の仕方

でした。小学生がトラブルに巻き込まれることが増えていることをニュースなどでよく耳にしますが、今回学んだことに気をつけて過ごしてほしいです。

研究授業の全員公開が始まりました!

安久小学校では、今年度は「子どもが自分で学びを進める授業デザインの研究」をテーマに職員で学び合っています。1学期に理論的な部分を研究し、2学期は、そのテーマに向けて、それぞれの先生が研究した授業を公開します。授業公開のトップバッターは、4年生の音楽の授業でした。この授業のポイントは、児童が学び方を選択するところです。音楽大会に向けた楽器の演奏で、「A先生と一緒に B友達と一緒に C個人で」練習するという選択肢から選んで学習しました。

誰と学ぶかについて、自分で考えて自分に合った学習を進めていました。また、担任が作成した練習用動画も時々見ながら真剣に学習に取り組む姿が見られました。残り14本の研究授業が行われます。職員の授業スキルアップとともに安久小の子どもたちが、楽しんで主体的に学習に取り組む力を身につけていってほしいですね。

9月5日 避難訓練を実施しました(地震)

避難訓練をしました。地震発生の放送でみんな、机の下にもぐり込んで頭と体を守りました。

すぐに並んで運動場に避難しました。

今回の訓練は、熱中症予防のため、運動場に並んで、自分たちの避難する場所を確認できたところは、すぐに教室に戻りました。教室に戻ったら、校長先生や担当の先生の話が校内放送でありました。

ものが落ちてこない、ものが倒れてこない、ものが移動してこない 場所を見つけて避難することが大切です。

この3つの「ない」に気をつけて、どんな場所で地震が起こっても自分の命は、自分で守っていきましょう。

9月5日 安久小見守り隊の方に元気よくあいさつできたかな

9月になっても暑い日が続きますが、そのような中、安久小見守り隊の方々が、校門前で登校してくる安久小の児童を笑顔とあいさつで迎えてくださいました。いつものように各地区での見守りをすませて集まってくださった方もいらっしゃいました。

いつもありがとうございます。安久小のみなさんも気持ちの良いあいさつで1日をスタートしていきましょう!

朝早くから奉仕作業ありがとうございました!!

安久小学校のPTA主催の奉仕作業が行われました。運動会に向けて、運動場のフィールド、トラック、観客席を中心に除草作業をしていただきました。

集めた草はバックネットの近くに集めました。およそ350袋あります。

本日は、保護者や地域の方々、ライオンズクラブの皆様、そして中郷中学校の生徒30名が参加してくださいました。安久小の児童がこれから、気持ちよく運動会の練習ができます。運動会もがんばります!!

ありがとうございました!!

2学期が始まりました!

久しぶりの登校。暑さの中、いつものように登校班でやってきました。

オンラインで始業式を行いました。4年生が2学期の抱負を発表しました。

次は校長先生のお話でした。「しっかり自分で考えて判断して「自律」した自分を作ることができるように2学期もがんばりましょう」という内容でした。

続いて夏休み中にがんばった児童の表彰でした。

最後は生徒指導担当の先生からの話でした。

①命や自分を守るための行動をとりましょう

②あいさつをしっかりしましょう

③学校に来たら名札を常につけましょう

④ろう下歩行は一列で歩きましょう

という2学期にも気をつけることを確認しました。

大きく成長する2学期にしていきましょう!

1学期終業式はリモートでした

リモートによる終業式で、校長室から配信しました。

3年生の代表児童が1学期を振り返って作文を発表しました。

校長先生は、「負けない夏」をキーワードにお話をされました。

最後は、表彰でした。1学期たくさん本を読んだ児童を表彰する読書賞

やスポーツで活躍した児童の表彰がありました。

教室にいる児童もしっかりと終業式に参加していました。

第32回やっさ祭り 無事終了

開会式の後は、オープニングで中郷中学校の吹奏楽部が演奏をしてくれました。

そのあとは、各地区の伝統芸能等の発表でした。今年度のトップは、正応寺地区の大太鼓踊りでした。

続いて2番は、藤田地区の先踊りでした。

3番は、上安久地区の手拍子踊りでした。

4番は、高野原地区の安久節でした。

5番は、西豊満地区の俵踊りでした。

最後は、下安久地区の「サンバやっさ」でした。

芸能発表の後は、お待ちかねの抽選会でした。ハラハラドキドキの時間を過ごしました。

芸能発表では、普段学校で見せる笑顔とは違い、みんな真剣に臨んでいる姿が見られました。真剣に取り組む姿がとてもかっこいい安久小の子どもたちでした。

PTA役員の皆様、地区常任委員さんをはじめとする地区の係、指導者の皆様、駐車場係をしてくださった皆様、ご来賓、各地区保存会の皆様、本当にお疲れさまでした。 ありがとうございました。

見守り隊の方とあいさつ

7月の登校はとても暑く、子供たちも少し疲れ気味で学校にやってきますが、見守り隊の方へのあいさつは、表情も明るく元気にできていました。見守り隊の皆様、いつもありがとうございます。

4年生は環境の学習を行いました。

私たちに身近な川がどれくらい汚れているのかそのことを知るための学習を行いました。

川に生息する生物の種類などから、川のきれいさがわかるという学習をしました。これからも、私たちの身の回りの環境ついて学んでいきます。

6月の参観日&家庭教育学級(給食試食会)が行われました!

6月26日は参観日が行われ、多くの保護者が来られました。

3年生はむし歯に関する学習を行いました。

2年生はカッターナイフの使い方、5年生は裁縫の内容を参観の保護者にお手伝いしてもらいながら学習していました。

参観後には、なの花学級(家庭教育学級)の開級式と給食試食会を行いました。

都城市給食センターの栄養教諭の先生にも来ていただき、都城の学校給食について理解を深めました。

全校朝会

全校朝会がありました。

保健室の先生から、お話があり、その後表彰でした。

相撲とバスケットボールで優秀な成績をおさめた二人が表彰されました。

6月22日に学校レクリエーションで玉入れをしました

玉入れだからとあなどってはいけません。しっかりじ準備運動をしました。(みやこんじょ弁ラジオ体操で盛り上がりました。)

保護者は学年対抗リーグ戦で行いました。4mの高さのかごに入れるのはとても大変です。

試合が進むごとにチームワークが高まっていきます。(試合前の円陣で気合を入れます!)

保護者の試合の途中に子供たちも玉入れを楽しみました。

決勝は、6年生対1年生の対決でした。3セットまでもつれる好ゲームでしたが、6年生が先輩の意地を見せ優勝しました。

参加してくださった保護者の皆様、運営をしてくださったPTA役員に皆様 ありがとうございました!

中郷地区学校運営協議会が開かれました

中郷地区の3校(中郷中、梅北小、安久小)の学校運営協議会が開かれました。今年度の活動について考え、それぞれの校長の学校経営ビジョンの説明がありました。

その後は、各学校に分かれての協議でした。今後の運営員会の計画や安久小のPTAや育成会のことなども話題になりました。

地域とともにある安久小・中郷地区になるように、また、地域と学校がWIn-Winの関係を築くことができるように、委員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

見守り隊の方々との対面式

今年度は、普段から安久小の児童の登下校の見守りをしてくださっている「見守り隊」の方を招いて、児童との対面式を行いました。14名の方にお名前と一言ずついただきました。

「横断歩道を渡るときには、しっかりと手をあげて意思表示をして」「あいさつをしてくれると嬉しいです。」「雨の日は、水路の溝は危険だから近寄らないで」「(40年前の死亡事故について話された後)おうちの人がとても悲しまれていたよ。みんなも気をつけて。」「○○のお店の近くの交差点は、ものすごいスピードで車が走っているし、運転している人も片手でパンを食べたり、スマホを見ている人もいるから、自分たちが気をつけないといけませんよ。」など、普段見守りをしながら感じられていること、伝えたいことを話してくださいました。

最後は、代表児童の6年生が見守り隊の方へのメッセージを読み上げました。以下は、実際に読んだ文章です。

見守り隊の方々は、毎週ぼくたちが登校するとき、暑い日も、寒い日も、雨が降っている日も、元気な声と優しい笑顔で「いってらっしゃあい。」と見送ってくださるので安心して登校することができます。ぼくが入学したばかりのことを思い出すと、さみしくて泣いていた日もあったけど、見守り隊の方たちの「がんばれ!!いってらっしゃい!!」の声かけで背中を押してもらったことを覚えています。今では、ぼくも6年生になり、あのころの不安やさみしさもなく登校できています。ほかにも、ぼくが髪を切った時に、すぐに気づいてくれて「髪切ったでしょう?」と声をかけてくださったこともあり、いつもぼく達のことをよく見ていてくれているんだなあとうれしく思っています。見守り隊の方たちが、こうしていつも見守ってくださっていることで、どれだけ安心して登校できているかと思うと感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。そしてこれからも、お体に気をつけてぼくたちのことをよろしくお願いします。

見守り隊の方からの安久小児童の安全・安心を願う言葉とその思いをいつも受けている児童の気持ちが伝わってくる対面式でした。見守り隊の皆様 これからもよろしくお願いいたします。

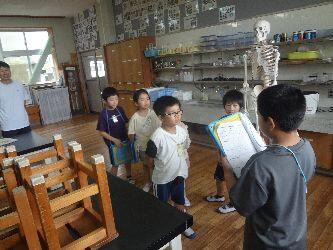

1年生に教えてあげよう(学校探検)

2年生が1年生に校内を案内する学習が行われました。

2年生は、これまでにいろいろな教室を回り、下調べをしていました。

調べたことを1年生に伝えながら、楽しそうに学習していました。

理科室です。

校長室です。

売店です。

事務室です。

いろいろな場所をまわって、各部屋の使用目的などを2年生が丁寧に教えていました。

これで1年生も学校のことをもっとよく知ることができたと思います。

2年生ありがとう!!

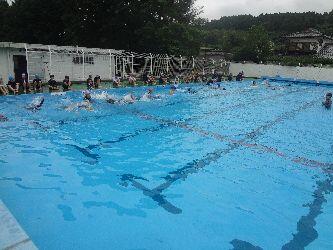

プール開き

各学年のプール開きが始まりました。今年度最初にプール開きをしたのは4年生でした。

担任からプールでの学習を真剣に行うことやバディで友達と自分の安全を確認することなどについて説明がありました。

その後、プールサイドで、心臓に遠いところから水につかっていくことを学び、頭をぶつけないように気をつけながらプールに入りました。

これからのプール学習が楽しみです。事故のないように気をつけて学習していきましょう。

風水害を想定した引き渡し訓練

雨の多いこの時期、急な天候の変化で車でのお迎えを想定しての、引き渡し訓練を行いました。保護者の皆様のご協力で、児童を安全に引き渡すための訓練を実施することができました。ありがとうございました。

宿泊学習に行ってきました(5年生)

修学旅行の次の週、6月5日、6日は5年生の宿泊学習でした。

2日間ともとても良い天気でした。

ミッションイン自然の家では、いろいろな問題を活動班で協力して解きました。

フィールドアスレチックはとても楽しかったです。声を掛け合ってクリアしていきました。

バイキング形式の食事では、毎回、元気もりもりおかわりしていました。

たくさんの成長のあった宿泊学習でした。

修学旅行に行ってきました(6年生)

5月の29日、30日で6年生は、1泊2日の修学旅行に行きました。雨が心配されましたが、2日間とも思い切り活動できました。

小雨の中、出発しました。

桜島は噴火していたそうです。

知覧特攻平和会館では、平和について学ぶことができました。

帰校式では、保護者の皆様に感謝の気持ちを伝えました。

プール清掃をしました(4,5年生)

大プールは5年生が中心に清掃しました。

プールデッキは4年生が一生懸命にブラシをかけました。

小プールは、4年生がピカピカに磨きました。だいぶきれいになって、ちょっと一息。

隅々にたまった枯れ葉や泥もきれいに掃除しました。

これで気持ちよくプールの学習を始められます。

朝のあいさつ運動(室内編)

各登校班が校門の前で朝のあいさつ運動をしていますが、門を通って、玄関フロアでも別登校班の児童があいさつ運動をしています。

だんだんあいさつの声も大きくなってきています。

職員が心肺蘇生法を学びました

毎年、プールでの学習が始まる前に職員は心肺蘇生法を学んでいます。

不審者対応避難訓練の次の日に行われ、「児童の皆さんの命を守る」ことについて考えながら、救命について学びました。

安心・安全な学校づくりをめざしていきます!!

不審者対応訓練をしました

都城警察署のご協力で不審者が学校に来た時にどのように対応するか、その避難訓練を行いました。3階の6年教室周辺に不審者役の方が現れ、職員が連携し、どのように児童を避難させるかを考えて行動しました。訓練が行われることは、みな知っていましたが、どこに不審者役の方が来るのかは知らされていない訓練でした。児童の皆さんは、真剣に担任の指示を聞いて、最後は体育館に避難しました。

体育館では、警察署の方の話を聞いて、特に、先生の指示が聞こえるように「しゃべらない」ことを確認できました。

安久小の職員も新たな課題も見つかった避難訓練でした。児童の皆さんの命を守るために、真剣に取り組んでいきます。

自分の命は自分で守る(交通教室)

交通教室が行われました。低学年では、横断歩道の渡り方や歩道の歩き方を学びました。

高学年は、自転車の乗り方について学びました。

また、中学年では自転車の事故で1億円近い賠償命令が出た話もありました。

最後は、代表の児童のお礼の言葉で終わりました。

3時間という長い時間、それぞれの学年に合った内容できめ細やかに説明をしてくださいました。

学んだことを忘れずに交通安全に気をつけて生活しましょう!!

あいさつ運動がはじまりました

安久小学校では、登校班が順番にいつもより10分ほど早く登校して、後から来る登校班をあいさつで迎えるという「あいさつ運動」があります。児童同士が横一列に並んであいさつする姿はとても楽しそうです。

笑顔のあいさつで気持ちよく1日をスタートしましょう!!

全校一斉に清掃について学びました

5月7日の5校時は、1年生から6年生までがメンバーになっている24班(くるみ班といいます。)がそれぞれの掃除場所の先生と清掃の仕方について学びました。清掃の仕方を説明した安久小オリジナルDVDを視聴して、担当の先生の説明を受けました。

トイレ掃除担当の班は、音楽室に集まってトイレ掃除がよくわかるDVDを視聴しました。

清掃の仕方を確認したところで、各班でのめあてを立てました。

ここで終わらず、学んだことをすぐ実践です。

どの班でも、1年生に雑巾のしぼり方や床のふき方を丁寧に教える姿が見られました。

くるみ班 全24班で安久小学校をきれいにしていきましょう。

学校評価

保護者や地域の皆様に、学校評価を公開します。みなさまの御理解と御協力を得ながら学校運営の改善を図って参ります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 1 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 1 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

宮崎県都城市安久町2648番地2

TEL 0986-39-0704

FAX 0986-39-0913

本Webページの著作権は、都城市立安久小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と下のQRコードを利用する方法があります。