学校日記

マット運動(1・2年生)

体育のマット運動です。マットの上をゴロゴロ回ったり、ブリッジをしたりと様々な動きをしながら柔軟性を高めています!しかし、このブリッジはすごいですよね。本当に体が柔らかい子どもたちです。

運動会特集その2 【総集編】 ~PTA広報部より~

運動会特集その1 子ども達も親も頑張りました! ~PTA広報部より~

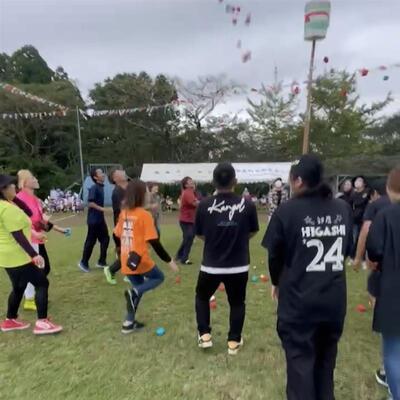

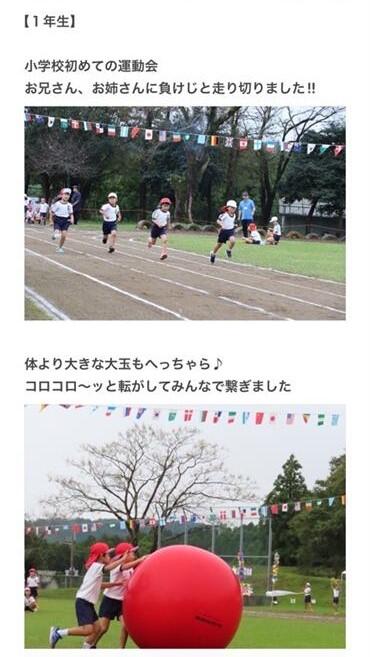

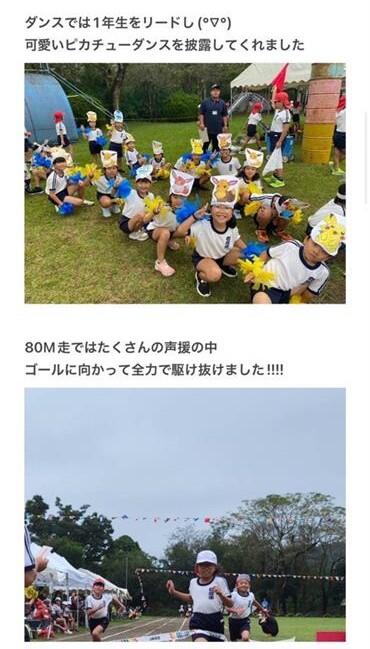

雨で延期していた運動会が10月28日(月)に行われました。

PTA広報部で撮影した写真などで様子を紹介します。

【2年生】

最後の全体練習

昨日は都農町も記録的な大雨となりましたが、皆様大丈夫だったでしょうか。

天気がとても心配されましたが、今朝は奇跡的に?!晴れたことにより最後の全体練習を予定通り行うことができました。子どもたちも限られた練習の中で今日まで仕上げてきましたが、係や団技などの立ち位置や動きを再確認できて本当に良かったです。

10月26日の運動会が予定通り開催できることを心から祈っています!!

食育の授業(5年生)

栄養教諭の先生に来ていただいて、専門的なお話をしていただきました。身体にとって必要となる栄養素や5大栄養素の分類など、具体的な食材をもとに考えたり、話し合ったりして学習をしたところです。

出てきた質問

1問:魚(タンパク質)と小魚(無機質)の栄養素は違いますが、それはなぜでしょうか。

2問:乳製品(無機質)とバター(脂質)の栄養素は違いますが、それはなぜでしょうか。

※答えは5年生だったら分かりますので直接お聞きください。

答え

1問:魚は骨を除いて食べますが、小魚は骨も一緒に食べるため栄養素の位置づけが変わるそうです。

2問:牛乳は様々な栄養素が入っていますが、バターは作る時に脂分を中心に抽出して作るため、バターは脂質となるそうです。

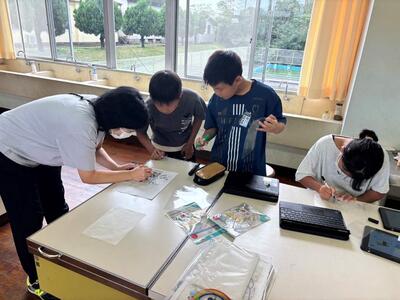

福祉に関する学習(3年生)

社会福祉協議会の方に来ていただいて3年生が福祉に関する学習をしました。

アイマスクをしながらもう一人の友達のアドバイスによって絵を描く活動をしましたが、なかなか上手に描けず目が見えることについて考えさせられました。点字についても教えていただき、身近なものにも使われていることを学びました。困っている人に対してどのように関わっていくとよいのかを考えさせられた貴重な1時間となりました。

第2回全体練習!!

天気が心配されましたが、無事に第2回の全体練習を終えることができました。

開会式の流れをスタートに、運動会の歌の練習、エール交換、全校リレーの入退場(少しぬかるんでいたので、早歩きでバトンパスを練習)、応援などの確認をしました。

10月26日まであと10日。本当に楽しみです。当日の応援をよろしくお願いいたします。

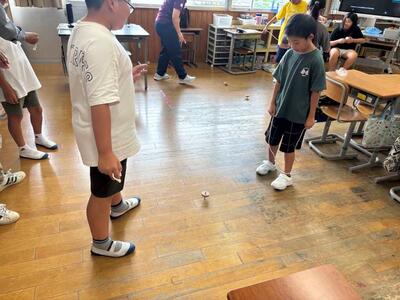

クラブ活動

透明プラバンを使って自分の好きなものを描いてキーホルダーにしたり、けん玉やおじゃみ、コマをやって遊んだり、体育館でボール遊びをしたりと楽しい時間を過ごしました。

運動会の練習(6年生)

寺迫奴踊りの練習を保存会の方々に来ていただいて行いました。踊りの確認や全体で動くところの細かい確認をしたところです。寺迫地区に伝わる伝統的な大切な踊りです。高学年の子どもたちがしっかりと受け継いくれていて本当に頼もしいです。

ついに完成!!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 1 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 |

14 | 15 | 16 1 | 17 1 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 1 | 23 1 | 24 2 | 25 1 | 26 1 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

電話番号

0983-25-0870

FAX

0983-25-0901

*のところを@に置き換えてください。

本Webページの著作権は、本校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。