今年の夏、荒谷小の6年生はとっても忙しい夏休みを送ります。8月3日~8月5日には岡山県で開催される「第2回学校の森・子どもサミット」に参加します。8月下旬には3泊4日の国内研修で東京に行きます。そのため、今年は特に夏休みを計画的に過ごす必要があります。7月21日~7月22日はサマースクールが行われましたが、5・6年生は本日から7月31日まで学校に来て宿題をしたり、発表の練習をしたりします。

今日の午前中は校長先生から「第2回学校の森・子どもサミット」に向けてのお話がありました。めあては「ものの見方を増やして、考え方を広げ、子どもサミットを有意義なものにしよう」です。このサミットには約300名の方々が参加されるそうです。色々な場で発表をしてきた子どもたちですが、このような大人数の前での発表は今までしたことがありません。その発表やワークショップの場で自分の意見が自信をもって言えたり、友達の意見を引き出したりすることができるように様々なものの見方や考え方を教えていただきました。

【今まで学習してきたことに加え、新しいものの見方・考え方を学習します】

その、見方・考え方とは

① 鳥の目・虫の目

② 当たり前の中にこそ宝物がある

③ ものの見方は一つではない

④ ものの考え方には反対の考え方がある(批判的に考えてみる)

⑤ マクロ(巨視的)、ミクロ(微視的)に見る

の5つでした。

「①鳥の目・虫の目」、「②当たり前の中にこそ宝物がある」という見方・考え方は子どもたちにも根付いており、その言葉がどのようなことを指すかはきちんと理解できています。その理解を更に深めるために、鳥の目とは「大局的に見る=俯瞰する(全体を上から見る)」ということであり、その見方ができると大事なことが見えてくるそうです。また、当たり前の中にこそ宝があるという考え方では、当たり前は何かを改めて考えました。

次に、「③ものの見方は一つではない」という考え方です。この考え方では、子どもたちに自分の短所を発表させました。すると「怒りっぽい」、「早起きができない」、「小さいことでもイライラする」等の短所が出てきました。その短所と思われるところを、別の言い方に変えると

○ 怒りっぽい・・・感受性ゆたかな、情熱的な

○ 早起きができない・・・よく眠れる、寝る子は育つ

○ 小さいことでもイライラする・・・細かいことまで気がつく

など、短所だと思っていたことが見方を考えるだけで長所になるということを学習しました。

【自信がもてるなぁ】

そして「諸塚の古木・巨樹100選」の冊子を用いて、自分たちの好きな木ベスト3とその理由をそれぞれ考えました。その後、にっこりトーク(話合い活動)でベスト3の発表し、友達の意見を聞いて気付いたことやよかったところを話し合いました。

【子どもたちが住んでいる地域の木も載っており、「あ!これ!」と嬉しそうでした】

話合い活動の中では、樹齢を視点にしてベスト3を選んでいる子どももいれば、直観的に見ている子どももいました。また、鳥の目・虫の目で見ている子ども、木とお話をしているような感覚で選んでいる子ども等4人とも違う視点で選んでいました。このことから、ものの見方は一つではないということを身をもって理解したと思います。

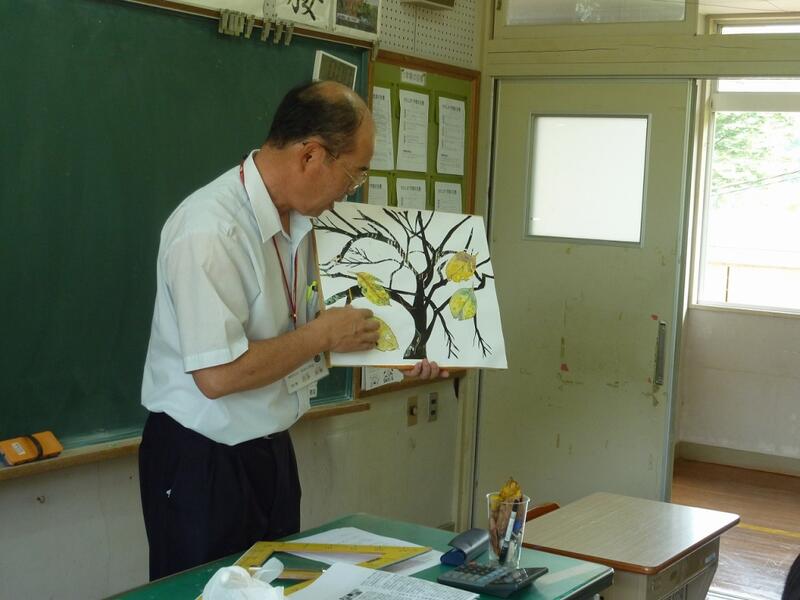

【落ち葉も、見方を変えればどこにもない宝物です】

「④ものの見方には反対の考え方がある」という内容では、1次産業、2次産業、3次産業、6次産業のことをおさらいし、6次産業を進めていこうという考え方と、慎重にするべきであるという2つの考え方を新聞記事をもとに学習しました。批判的に考えてみることも一つの考え方だそうです。

「⑤マクロ(巨視的)、ミクロ(微視的)に見る」では、宇宙規模から見た大気や自分たちの住んでいるところを考えました。この地球上に酸素や水はいくらでもあると考えていた子どもたちが、宇宙規模で考えると、それらは限りあるものであると理解していました。そして、木の働きはマクロからミクロまであり、森林は循環をする大切な役割を担っていることを学習しました。

今日の学習で子どもたちは、「鳥の目、虫の目という考え方は知っていたが、今日の学習でそれを生かすことができた」、「自分の見方とみんなの見方が違っていて面白かった。子どもサミットでは鳥の目や虫の目を使って友達を作りたい」、「鳥の目・虫の目を使って岡山や東京と諸塚の違いを考えてみたい」、「鳥の目・虫の目に加えて、反対の考えをもつことやマクロ・ミクロで考えることを知った。水や空気の大切さが分かった」等のふりかえりを発表していました。

最後に「第2回学校の森・子どもサミット」で、他県の子どもたちとも交流を深めるきっかけ作りとして、手作りの名刺を作ることになりました。子どもたちがデザインをして、それを印刷します。「諸塚って読めるかなぁ」、「住所っていう字にもふりがながあった方がいいですか?」、「何年生が来るんですか?」などと話しながら、わくわくしながら名刺作りをしていました。

【東臼杵郡も書いた方がいいかなぁ】

今回のお話を聞いて、子どもたちは新たな考え方を知ったり、これまでの考え方を再認識したりしました。そして、考え方は一つではないことを実感し、色々な人の意見や考え方を知ることが楽しくなったことと思います。8月、全国の方々の前で堂々と発表をする子どもたちの姿が目に浮かぶようです。6年生、楽しんで来てくださいね。

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

〒883-1301

〒883-1301