今日は今年度初めての諸塚学校給食の日ふれあい会食でした。この諸塚学校給食の日のねらいは「諸塚学校給食の日の目的である『地域の食材を使った給食を実施することで、食を通した人とのつながりを深めるとともに、ふるさと諸塚を思う心を育てる』を推進していくために、村内の食材生産者と児童生徒の会食を実施する」です。

今日の給食は「むぎごはん・タコライス~諸塚バージョン~・カラフルスープ・牛乳」でした。

【ごはんの上に乗っているのはキャベツです】

今日はズッキーニ、たまねぎ、かぼちゃ、トマト、干ししいたけ、なす、お米が諸塚産でした。給食の食材の中で55.9%が諸塚産の食材でした。ズッキーニが収穫できるのはそろそろ終わりとのことで、ちょうどいい時期にふれあい給食がありました。

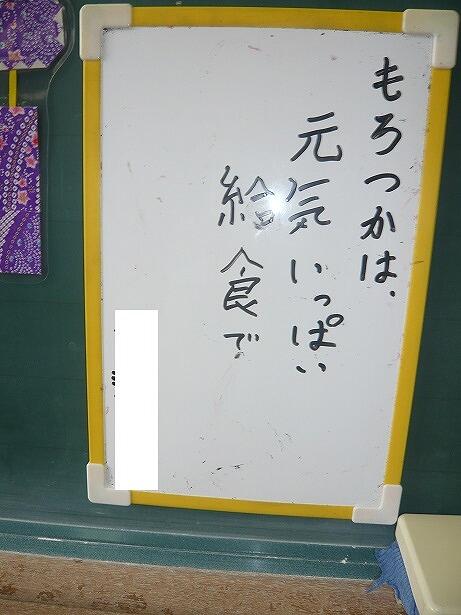

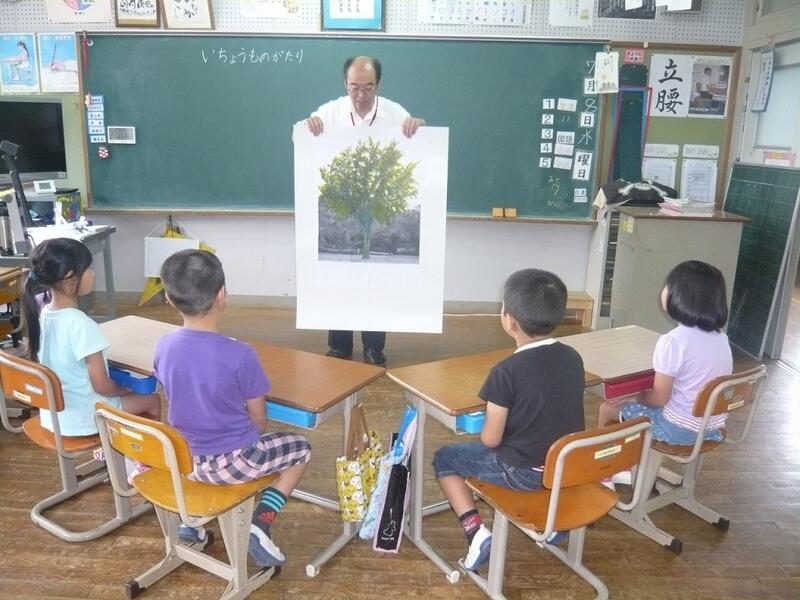

今回のふれあい会食には生産者の方2名と諸塚学校給食の日実行委員の方2名が計4名がお越しくださいました。また、ALTの先生も来校される日であり、とっても賑やかな給食時間でした。

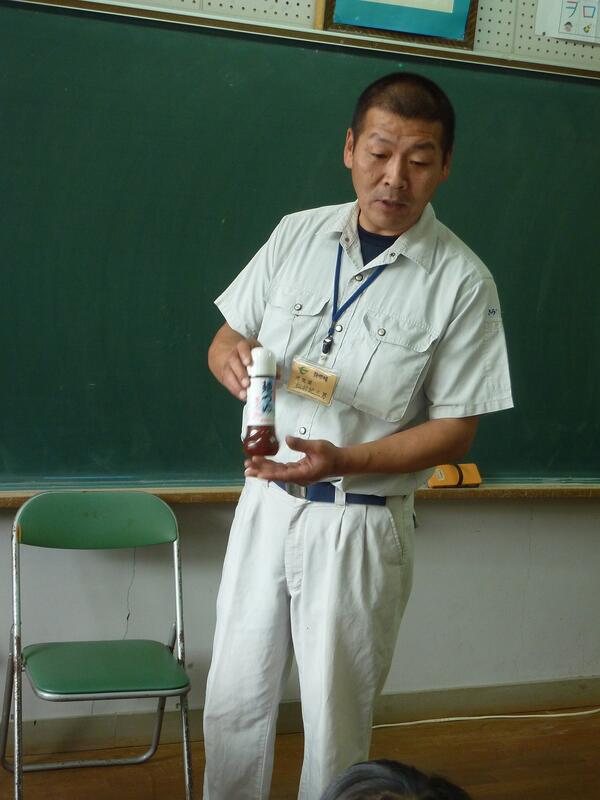

今回お越しいただいた生産者の方は荒谷小にゆかりのある方ばかりでした。「私は、荒谷小出身です。ほうれん草やトマトを作っています。また、スイートピーを育てたり牛を育てたりもしています」、「諸塚のしいたけを使った特産品を開発しています。荒谷小の剣道でもお世話になっています」などとごあいさつをいただき、子どもたちも身近に感じたようでした。

【子どもたちの中には生産者の方々のことを知っている子どもも多数いました】

また、実行委員の方々からは食生活改善委員(食改さんと呼ばれているそうです)のお仕事の内容を聞いたり、子どもの頃の給食のお話をしていただいたりしました。

【ご協力ありがとうございます】

会食の中では、「どんな野菜を育ててるんですか?」と質問したり、七夕のお話を生産者の方から聞いたりして、いつものように和やかな時間を過ごしました。子どもたちは、自分たちのお話を生産者の方や実行委員の方に聞いてもらいたい様子で、いつもにも増して生き生きと話していました。

【あっという間に給食を食べちゃった】【普段なかなか会えない方にお会いできてよかったね】

【色々なお話が聞けてよかったね】 【すぐに仲良しになりました】

今日の給食のタコライス~諸塚バージョン~では、ごはんの上にキャベツを乗せており、更にその上に小さいおかずをかけて食べました。「タコライスってたこが入ってるのかと思ってた」と子どもたちは話していましたが、「タコス」の具材がごはんに乗っているものがタコライスと言われます。「カレーの味がします」とも話していた子どもたち、とってもおいしそうに食べていました。

【ALTの先生も一緒に】

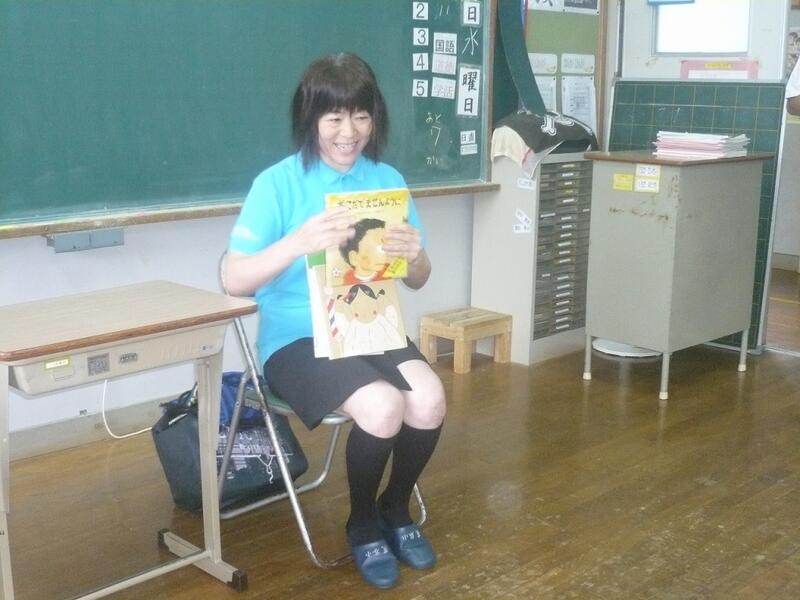

最後に、4年生の児童がお礼のあいさつをしました。「今日の給食の中で一番おいしかったのはタコライス~諸塚バージョン~です」と言って、その後、一句詠みました。「もろつかは 元気いっぱい 給食で」と抑揚をつけて詠み、大きな拍手をもらっていました。

【お礼のあいさつ 心がこもっていましたね】

今回色々な方とふれあって、おいしい給食を食べ、諸塚の山の恵み、人とのつながりを感じたのではないでしょうか。本日はお忙しい中、荒谷小までお越しくださり本当にありがとうございました。

【また荒谷小に遊びに来てください】

子どもたちの感想文の一部です。子どもらしい感想がたくさんで面白いです。ぜひご一読ください。

○ タコライスなのに、タコやイカがなかったことがふしぎです。

○ 保育所やおじいちゃんおばあちゃんたちにおやつづくりを教えていることに驚きました。

○ スイートピーの色はつくのではなく、つけるということにびっくりしました。色水を吸わせて色をつけるのは自分が好きな色を花につけられるので、スイートピー以外の花もそうなればいいのにと思いました。

○ 諸塚バージョンのタコライスはトマトの味が効いていて天下一品でした。

○ 遠足で行ったところのハウスは今日来てくださった生産者の方のハウスで、こんなに面積の広いところで育てていてすごいなと思いました。

○ 「ミニトマトは水をあまりやらない方が甘くなるんですよ」と教えてくださった。このことが一番「えー!そうなのー!」と思いました。何事も甘やかし過ぎはダメと改めて思った。

○ カラフルスープに入っていたズッキーニが私が思っていたようにではなく、それ以上においしかった。少しナスに似ている気がした。

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

〒883-1301

〒883-1301