2023年9月の記事一覧

【校長室】不易と流行

私用で東京へ行った。4か月ぶりの飛行機だった。スマホによる自動チェックインをはじめとし、空港が年々自動化されているのは分かっていたが、コロナによる制約がほとんど解除されたこともあり、羽田空港のハイテクはフル稼働であった。これまで機内へ持ち込んでいた荷物も今回は預けた。宮崎空港では、これまでどおりカウンターでの対応だったが、羽田空港では、「自動手荷物預け機」を利用した。これでまた一つ、人間による仕事が減った。お店のレジも半数以上が自動化されている。当初扱いが心配されていた高齢者の方々も手慣れたものである。2015年に発表されたオックスフォード大学などの調査結果では、今後10〜20年の間で現在の約半数の仕事が消える可能性があるとのことである。私は教員になる前の20代後半まで民間企業で働いた経験がある。「物売りになるな。自分を売れ。自分を買ってもらえ。」とよく言われたものである。考えてみると、確かに私も店の人を見て商品を買っている。先日スーツを購入した際も、何軒もの店舗を回り、最終的に接客の感じが良かったお店で購入した。今回、浅草の仲見世にある人気の人形焼き専門店では、カウンターの売り子さんだけでなく、奥にいた3~4名の焼き菓子職人の何気ない笑顔に吸い込まれた。羽田空港の某有名な羊羹屋さんでは、ベテランの方が期間限定(「敬老の日」向けの羊羹)のタイムリーな紹介が購入を決定づけた。別のコーナーでは、実習生が一生懸命対応していた。指導教官であろう先輩店員がすぐそばにつき、敢えて必要最小限度のアドバイスしかしていなかった。日常的にせかされがちなお土産屋で、新人の現場研修を熱心にされるとかえって応援したくなる。妻も研修中であることを察知し、その実習生に最後に「頑張ってください。」と声をかけていた。

ところで、高千穂町は1920年(大正9年)に誕生し、今年4月で102歳を迎えた。『古事記』『日本書紀』に描かれる神話に登場する地名や場所のいくつかは現在の高千穂にも存在している。天上界と地上界が入り交じったこの高千穂町が「神話と伝説のふるさと」と言われる所以である。中心部には高千穂峡が神秘的かつ雄大に自然に創出している。気候は、平地の標高が約300メートル以上で寒暖の差が大きく、夏場には涼しい高冷地気候を活かして、多くの作物が作られている。棚田では、美味しい高千穂米ができる。このようなことから、平成27年に高千穂郷・椎葉山はFAO(世界食糧農業機関)により世界農業遺産(ジアス)に認定された。さらに「高千穂牛」は、全国和牛能力共進会で「内閣総理大臣賞」を受賞している。このように、本町は天孫降臨の地として特別な空間を守りながら、これまで築いてきた地域の結の力を大切にしている町である。中山間地である本町の人口減少は否めないが、世界的にも新たな生活様式が生まれていく中で、これから田舎や地方での暮らしも見直されていくと思われる。自動化が進む中、商品購入の仕方がスムーズで素早いことは良いことだと思うが、人間のちょっとした仕草や心遣いにより購買意欲はより高まるのも事実である。あらためて人間の良さを見つめ直す時期かも知れない。

「Society 5.0で実現する社会は、IoT(Internet of Things)で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出す」とのこと。また、「人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服され、社会の変革(イノベーション)を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会となる」と文科省はいう。効率が最優先されがちなこの時代、結果だけを考えれば、自動化に勝るものはないかもしれないが、予測が極めて困難で、確固たる答えを見いだせない状況の中でも、様々な問題と向き合い、自身の在り方や行動について考え、主体的に課題の解決に向かうことができるような人財を育てることのできる学校でありたいと考えさせられる、そんな今回の上京であった。

令和5年9月12日(火)

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

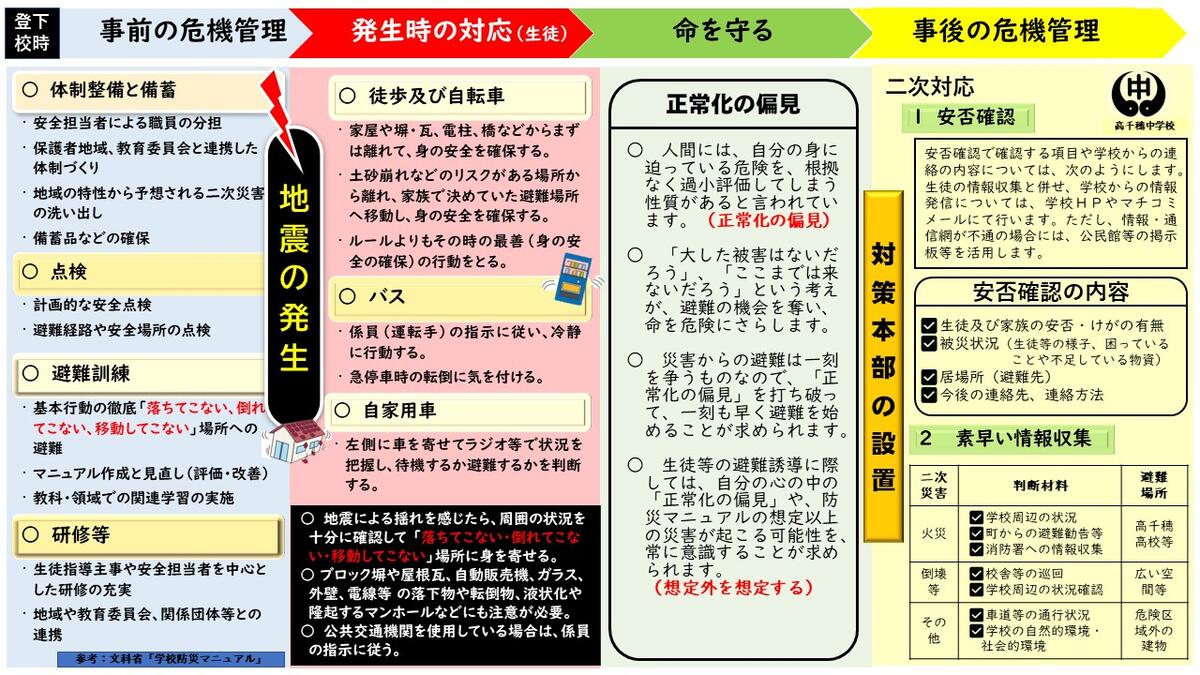

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。