2023年12月の記事一覧

【校長室】それぞれの想い

先日、出勤しようと玄関のドアを開けた。真っ白い霧が立ちこめ、朝7時30分にしては薄暗かった。校長住宅から『希望坂』を登って中学校前通りに出たところで、登校中の生徒に会った。生徒と挨拶を交わし、「今日は曇りですかね~」と話しかけた。すると生徒はこう言った。「いえ、おそらく晴れでしょう。高千穂の冬の朝は、こういう霧がたくさん出て、雲海になるんです・・・」と。よく考えてみれば、本校は標高300mを超える場所に位置しており、東京タワーの天辺とほぼ同じ。雲海が間近に見えても決して不思議ではない。しばらく歩き、学校の駐車場につながっている『未来坂』をくだっていると高千穂峡側の山に霧(雲?)が懸かっていた。その光景はとても美しく、一言では言い表せないほど見事な景色で、思わず何枚も写真を撮ってしまった。以前、本校職員からこういう話を聞いた。五ヶ瀬町の学校に赴任したある先生は、美しい雲海に心を奪われ、この地区から離れたくなくなり、ご自身が退職されるまで本地区での勤務を希望されたとのこと。その先生の気持ちがとてもよく分かる。

さて、令和5年12月12日(火)付けの宮崎日日新聞に「上野中25年3月末閉校」との記事が掲載された。生徒数の減少により、平成21年に向山中、同27年に岩戸中、令和3年に田原中、そして令和7年(2025年)に上野中が閉校になり本校に統合される。地元の学校がなくなると、地域の活気が失われ、地域の方々はさぞ寂しい思いをされるであろう。それが母校であったらと考えると惜別の情はひとしおのことと推察される。全国的な「少子高齢化」は本町のような中山間地にとっては特に大きな課題である。現在、九州中央自動車道の整備が着々と進む高千穂町は、交通の便がかなりよくなっているため、周囲の方々が思うほど不便さは感じない。延岡市までは約40分、福岡でも3時間を要しないほどである。しかし、過疎化に歯止めはかからない。令和7年の統合は町にとっても、また地元住民の方々にとっても苦渋の決断だったであろう。この統合により高千穂町の中学校は本校のみとなり、正直校区はかなり広い。そのため、通学方法は過半数を占める高千穂小校区の徒歩通生、自転車通学生がわずか3名、それ以外の生徒はバス・保護者送迎が中心となる。自宅からバス停までの移動に時間を要し、中には一旦熊本県に入る生徒もいる。交通手段を駆使することで、どうにか1時間以内で登校できるようだが、バスの時間に遅れてしまうと大変なことになる。

ところで、本校の生徒数であるが、12月の時点で240名が在籍する中規模校であるものの、上野中が統合されても大幅な増加の見込みはない。部活動は多く、軟式野球やサッカー等の10の学校部活動とバドミントンや弓道等の社会体育が3競技ある。この部活動等については、本年度から地域移行を含め、再構築を協議しているところであり、この活動に欠かせないのが、各公民館長で組織されている『高千穂中学校後援会』である。その役員の方々との会合の中で、「生徒は町の宝。子供たちが不自由なく活動できるよう、全面的にバックアップしたい。」というありがたいお言葉をいただいた。役員5名のうち3名は、地元の中学校の閉校を経験された方である。「子供たちの声を聞くことが減った」「校歌を歌うことがなくなった」等の話を聞くと胸が痛くなる。それらの悲しみを少しずつ乗り越えながら、今では高千穂中学校を支えてくださっている。生徒が一人もいない公民館区でも中学生を応援してくださっている方がいると聞く。「地域の子供は地域で育てる」ことを先陣切って実践されている方々であり、頭が下がる思いである。

おそらく最後になるであろう、上野中との統合に向けての準備が、今後様々な方面からなされていくと思う。両校としても、主体である生徒が楽しく通うことのできる学校になるよう、最善を尽くしたい。数年後には本校新築・移転も計画されており、そのための準備にも少しずつ取り組んでいく必要がある。これまで統合された学校区の方々のそれぞれの思いを胸に、諸先輩方が築いてこられた「伝統を力に」し、新たな伝統を築いていきたい。

令和5年12月19日(火)

【校長室】宝

中学校移転計画が持ち上がってから、かれこれ十数年になると聞く。本校の校舎は、開校以来、敷地内移転や改修工事を重ねながら、本年度で77年目を迎えた。さすがに老朽化は否めず、ご存じのとおり冬の寒さは厳しく、夏は意外にも予想以上に暑い。特別教室のある校舎はエアコンがなく、授業を受けるには非常に厳しい環境である。また、本校は高千穂峡内のボート乗り場の真上に位置し、「土砂災害危険区域」でもある。さらに、平成20年度から順次実施された町立中学校の統合も、向山中、岩戸中、田原中が終了し、令和7年度に上野中との統合(予定)で完了となるため、いよいよ機は熟した感がある。そんな中、令和5年度になり高千穂中学校移転新築検討委員会が発足し、移転計画が具体的に進み始めたが、それでも、あと数年はかかる見込みである。

日本型学校教育、6・3制=9年間の義務教育制度も、それ自体転換期を迎えつつあると思う。コミュニティ・スクールとして「地域の子供を地域で育てる『横の連携』」だけでなく、「各学年の『縦の接続』」も重要となる。課題はまだまだ山積みであるが、どのような新校舎になるにせよ、高千穂町の将来を担う子供たちにとって、より良い学び舎に生まれ変わることを祈るだけである。

学校行事やその他様々な会議等の中で、多くの方々が本校生徒のことを「高千穂の宝」と言われる。それは、今年4月の新任式において初めて出会った全校生徒の衝撃(良い意味で)的な印象を味わった私にはよく分かる。整然と集団行動をこなす場の力だけでなく、普段の学校生活の中で、廊下での通りすがりに振り返りたくなるような清潔感、もう一声かけたくなるような爽やかな挨拶等など・・・。美点は枚挙にいとまがないが、それでも陰日向があるのが子供であり、時折は、地域からの苦情もある。そんな時先生方に意識していただいているのは、生徒の失敗やいわゆる「やらかしてしまったこと」に対し、叱責やペナルティーを主とした「指導」ではなく、何故そうしたのかの振り返り、どうすべきだったのかの思考・判断、そして今後繰り返すことのないよう、子供たちを導くという「教育」を実践することである。時間のかかることであり、決して楽な道ではないが、子供たちをしっかり教育していくということは、我々教育者としての腕の見せ所であると当時に、教師としてのプロ意識の向上につながると考える。何より子供の成長した姿を見ることは一番の喜びである。

11月下旬のある日の午後、出張から帰る途中の光景である。折しも高千穂町内は、神楽の真っ最中で、本町メインストリートである「神殿(こうどの)通り」は、紅白棒や紙垂(しで)で華やかに飾られ、多くの観光客に交じって一部の本校生徒が下校していた。その中の一人の女子生徒(おそらく1年生)が、信号機付の横断歩道を渡ろうとしていた。歩行者専用信号機は青であるが、左折や右折しようとする車を確認しながら渡ろうとしていた。私は右折の際、停止して、生徒の横断を促した。生徒は安全確認ができたため、横断歩道をそそくさと渡った。渡りきると、その生徒はこちらを向いて深々とお辞儀をした。歩きながらの礼ではなく、きちんと立ち止まり、私の方を正面(いわゆる私にへそビームを向けて)にして、深々と礼をしたのだ。歩行者優先の横断歩道で車が停止するのは当然のことにもかかわらず、丁寧に感謝の気持ちを伝えてくれたのであろう。保護者や教師が見ていない場面でも、こういう態度のできる生徒を私はとても誇らしく思う。そして、当たり前のように感謝の行動をとれる健やかな子供に育ててくださった保護者や小学校の先生、そして地域の方々に頭が下がる思いである。前校長が在籍の際、本町観光で訪れた方々が同じような場面に直面し、いたく感動され、その思いを手紙と電話でいただいたことがあったそうだ。人の見ている所と見ていない所での言動が変わらず、我々教師が目指す模範的な生徒を目の当たりにして、これまでの教育に間違いはなかったのだという確信と、これからの教育に対する自信と勇気を再確認するとともに、何より高千穂の明るい未来を垣間見ることができた出来事であった。

令和5年12月4日(月)

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

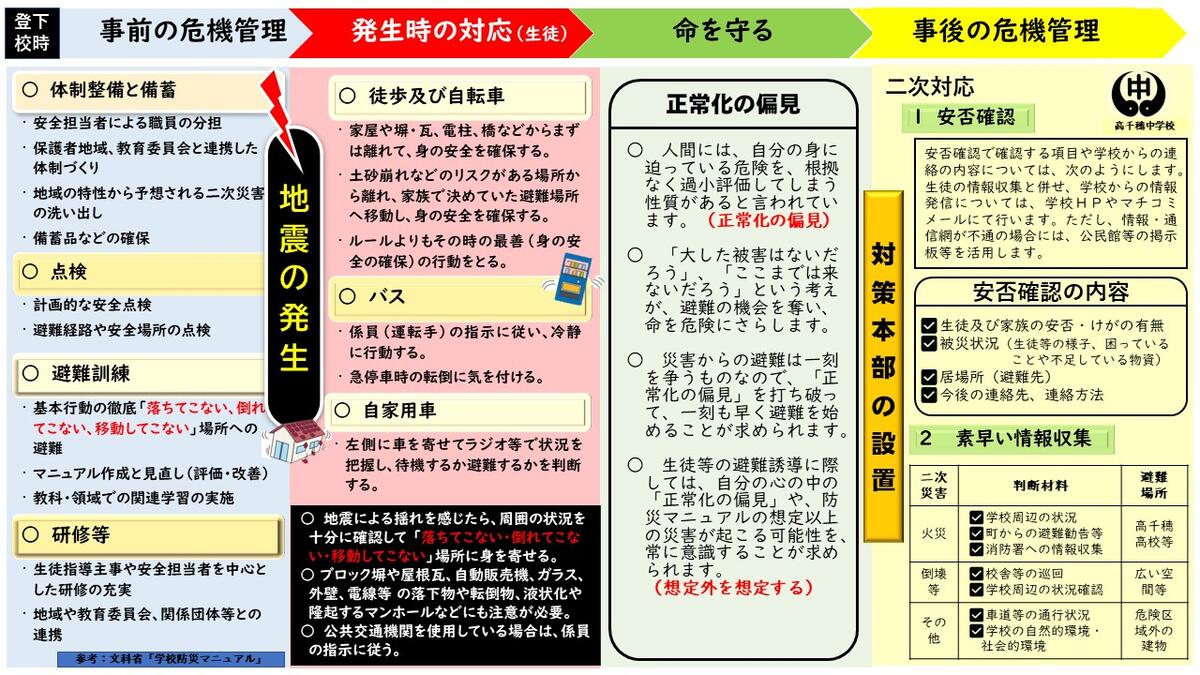

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。