2024年1月の記事一覧

【校長室】大切なもの

長女から、シンガポールの友達Nが新婚旅行で宮崎を訪れるという連絡が届いた。Nは長女と同じ年齢で、高校時代に留学生として受け入れたことがある。それが縁となり、2012年、2017年に続き今回3度目の来日となる。その間、長女もシンガポールに旅行し、N宅にお世話になるなど交流が深まった。そして今回、自身の結婚報告を兼ねて本県旅行を決意したとのことである。二人に同行したNの姉や私の長女夫婦も来県したので、思い出に残る旅行になるようにと私なりに思いを巡らせた。ただ、綿密に計画を立てすぎると、定番化された観光や食事になり、来日(県)者が、ただ設定された舞台に立つだけの“通過儀礼”のような体験になってしまい、唯一の思い出にはなり得ないと考えた。お膳立てされたものより、最小限度のレールのみ敷いて、その後は来客者自身に考えてもらい、その時の気分に任せてみた。焼肉店での注文をはじめ、自宅で振る舞った鳥のタタキ、刺身、およそ1時間待った辛麺、おせち料理等の食事、高千穂峡や天安河原の長い階段や坂道、高千穂神社等の神前での所作、雨の中のアマテラス鉄道グランドスーパーカート等々の観光、成り行き任せの体験は意外にも好評であった。それぞれの体験の本質的な意味や価値を体感していただくことで、観光という地域の“命”、食事そのものの“命”を十分味わうことができたのではないか。そもそも体験は既知と未知との間で新たな発見があったり、自身の価値観の変革や自己の新たな覚醒を実感したり、貴重な出会いやさらなる知識習得の自覚が大切である。私なりのおもてなしは、その成果を十分に発揮したのではないかと思う。そして12月30日に宮崎入りした彼らは、令和6年1月2日の正午過ぎ、次の旅行先へ旅立った。そう、羽田空港での航空機事故が発生する直前だったのである。

新年早々、地震による災害や航空機事故等で、多くの貴重な命が失われた。メディアによる連日の痛ましい報道には、胸が痛くなる。日本は周囲が海囲まれた島国である。季節があり、四季折々の自然から尊い恵みを受けている。その反面、地震等の自然災害のリスクも多い。九州の中央部に位置している高千穂町では、地震や大雨、台風、大雪等による災害が予想される。したがって、学校施設は大規模災害等に際し、第一に生徒や教職員の安全確保と同時に地域住民の避難所として果たすべき役割を担っていることから、避難生活や災害対応に必要な機能を備えることも求められている。しかし、本校は高千穂峡の真上にあり、土砂災害危険区域に指定されている地区でもあるため、その機能を果たしていない。数年後には中学校の移転新築も計画されているが、時間や場所を選ばず発生する自然災害に関する危機管理は特に重要である。学校保健安全法に基づく「危機管理マニュアル」の作成には力が入り、避難訓練の実施には緊張が走る。そして訓練後の反省を次に生かして、マニュアルの内容を毎年更新してはいるものの、果たして実際の災害時、それを生かしきることができるのかがカギなのである。

被災した石川県へ支援物資を運搬しようとした海上保安庁の航空機が日航機と衝突し、海上保安庁の隊員の尊い命が失われた。とても悲しい事故である。一方、日航機は一人の犠牲者を出すこともなく(ペットの命は失われたが)、全員脱出することに成功した。今回の事故では、避難経路等の確認の際、機長と交信ができず、コクピットから機内への連絡もほぼ途絶えていたとのこと。「緊急時のブザーが何回かにわたって繰り返し繰り返し鳴っていたので、操縦室からも連絡をしたかった。コンタクトを取りたかったけれども取れなかった状況だった・・・」というように、乗客の安全な脱出は、CAの判断に委ねられる状況だったようである。でも、そのブザー音でJALのCAは、「これは緊急事態に違いない」と判断して、目視で火災状況を確認し、安全なドアだけを選んで開け、避難誘導を開始させたとか。その的確な判断と勇気ある行動力には感服するばかりである。結果的に全員無事で脱出できたということは、定期的な訓練や日常的に緊張感のある勤務態度が、最悪の状況下で最高の結果に結びついたのであろう。

本校では今年度3回の避難訓練を実施した。私は「予想外を想定」して訓練に取り組むよう、教職員や生徒に意識づけている。災害発生等の緊急時に生徒にとって最も身近にいる現場の教職員が最善の判断をし、決断をくだし、行動できるよう、私を含め全教職員の危機管理能力を高めていくよう、人材育成に力を注ぐ所存である。諸先輩の校長先生方の危機管理能力には未だ遠く及ばないが、生徒ファーストの考えが全教職員一人一人に浸透するような学校経営を今後も心掛けていきたい。

令和6年1月23日(火)

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

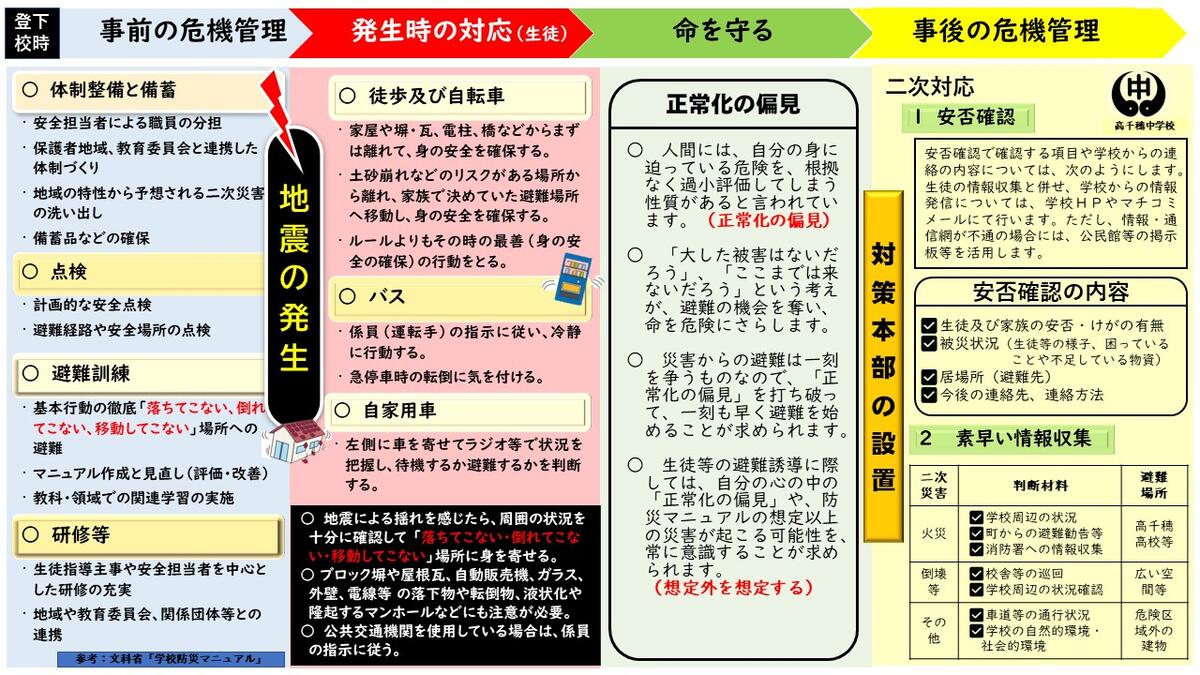

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。