学校日記(令和6年度~ )

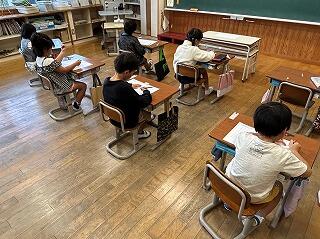

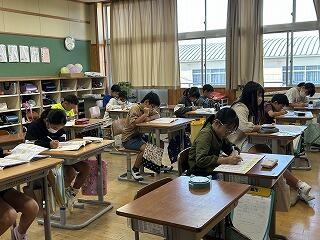

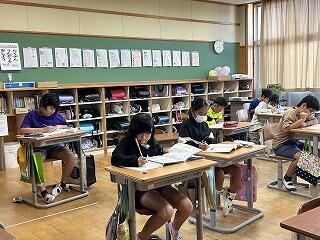

学力タイムの様子

10月27日(金)

今日の朝の活動は、学力タイムでした。

【20までのひき算のプリントをする1年生】

【かけ算のプリントをしている2年生】

【漢字ドリルをしている3年生】

【各自の課題に取り組む4年生】

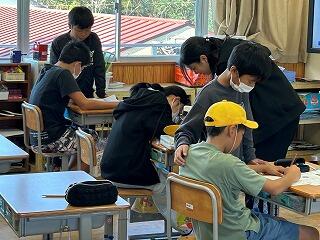

【友だちと意見を交換する6年生】

1年生から順にみていくと、学年の発達段階に応じて、学力タイムの実施内容に違いがあることがわかると思います。

学力を伸ばすためには子ども自身が自分の課題に気づくことが大切です。しかし、そのためには、1年生から順に基礎的な土台を築いておくことが必要になります。だからこそ、低学年は学級全体で進めていく時間が多くなり、学年が上がるにつれ、自分の課題解決や弱点補強、他者と自分の考えの比較という風に移行していきます。

朝の短い時間ですが、これを積み上げていくことがとても大事だと考えています。

あいさつ番長になりたい!!④

10月27日(金)

今日のあいさつ番長一番乗りの子どもは、これまでの中で一番早い時刻に活動を開始したため、たくさんのあいさつができました。

あいさつできる登校班がいないかを探し、見つけると大きな声で「おはようございます」とあいさつしていました。

歩道橋から降りてくる上級生にも、元気よくあいさつしていました。

しばらくするとあいさつ番長の人数も増え、今日は3名であいさつ運動をしました。

班の中に同級生がいると、ちょっとした会話も生まれ、笑顔があふれます。

先生方へのあいつも忘れません。

【車の中まで届くあいさつをしている3名の番長】

今日のあいさつ運動の終了時刻が近付いた時、まだ学校から離れたところにいる子どもを見つけ、すぐに「おはようございます」と声をかける姿もありました。

今日はこんなこともありました。

歩道橋から降りてくる子どもと、10号線沿いの歩道を歩いてくる子どもが同時になる場面では、自然と二手に分かれてあいさつをしていました。

校門側や玄関ホールであいさつ番長をすることで、学年や地区が違う子どもたちへあいさつをすることになります。この活動を通して、顔見知りが増えれば、子どもたちの間で、親しみをこめたあいさつを交わすことができるようになるのではないかと思いました。

あいさつ番長によるあいさつ運動の意義を再確認しました。

あいさつ番長になりたい!!③

10月26日(木)

今日のあいさつ番長の様子です。

ほぼ、子どもたちの登校が終了していたこともあり、ようやくあいさつできる瞬間がやって来ました。しかし、これが、この日一発目のあいさつとなったため、とても恥ずかしかったようで、思うようなあいさつができなかった子どもたち。

その後、気持ちを切り替えて、先生方へ元気のよいあいさつをしました。

再び、あいさつ番長にチャンスがやってきました。

今度は、恥ずかしがりながらも、声を出してあいさつできました。

時は流れ、放課後のことです。

玄関ホールで何やら声がします。

覗いてみると…

あいさつ番長になった子どもたちの写真が掲示されており、それを見て話をしている子どもたちの姿がありました。

私は、校門付近でのあいさつ番長の様子しか分からないのですが、写真をみると、笑顔いっぱいの子どもたちが写っていて、あいさつ番長として頑張ったことがよくわかりました。

児童相互のあいさつは、ごくありふれたもののようですが、このような形で取り組むと、あいさつが人と人をつなぐものであることを改めて実感します。

今日も、校門付近のあいさつ番長たちは、口々に「楽しかったです」とか「あいさつが返ってきてうれしかったです」と言っていました。

この取組が終わるころ、校内があいさつ番長でいっぱいになるといいなと思いました。

1・2年生 いもほり~もう一つのお話~

10月26日(木)

今日の朝、いつものように校門に立っている時に「今日の2時間目にいもほりがある」という情報を入手しました。

2時間目に入り、敷地内にある畑へ行きました。

すでに、子どもたちは畑に入り、いもほりを楽しんでいました。

(その様子は、本編~1・2年生 いもほり~をお読みください。)

いもほりをしている子どもたちが、畑のあちこちからある先生の名前を呼びます。

「○○先生、こっちに来てください。」

「○○先生、こっちにも来てください。」

「はいはぁい。」

スコップを持った声の主は、畑の中をひょいひょいと移動し、手に持ったスコップでいもがあると思われる場所を掘り起こしてくださいます。

そうなんです。

芋畑の畝づくりやマルチはり、つるが伸びすぎないように時々整地し、収穫前のつる切りなどを一手に引き受けてくださる方がいるから、子どもたちは限られた時間の中で、いもほりを楽しむことができるのです。

学校の教育活動を支える縁の下の力持ちの存在を忘れないでいたいです。

1・2年生 いもほり

6月に植えたさつまいもが収穫の時期になりました。1・2年生がいもほりをしました。

最初はなかなか出てこないさつまいもですが、さつまいもの頭が見え出すとあちこちから「あった!」「大きい!」と歓声が上がりました。

残念ながら昨年より収穫量が少なかったですが、それでも一人一人に大きいさつまいも1~2個持ち帰ることができました。大満足の1・2年生でした。

5年生 社会科見学

10月25日(水)

今日、5年生は、都農町内の会社や工場へ社会科見学に行ってきました。

まずは、「昭和テクノコンベヤ」です。

ここでは、ベルトコンベヤの設置や修理について説明を聞き、技術職の終わりなき仕事【エンドレス】という言葉を学習しました。

ベルトコンベヤの修理を体験することができ、子どもたちも仕事の難しさや面白さを感じているようでした。

次に、「都農ペレット」へ行きました。

ここでは、燃料である「ペレット(木材)」をつくる工程を見せていただきました。

ペレットがピザ窯やストーブの燃料になっていることや化粧品(木材を利用した)を作っていることを学びました。

「みちくさ市」で販売されているピザも、ここでつくられたペレットを使って焼いているそうです。

まつぼっくりを使って~2年生の図工~

10月25日(水)

2年生の教室からとても楽しそうな声が聞こえていました。

教室を覗くと、図工の時間にまつぼっくりを使って、「まつぼっくりけん玉」を作り、遊んでいました。

まつぼっくりを紙コップの中にいれる方法をいろいろ工夫していて、

「先生、見てください。」

と言われ見ていると、大人にはない発想で、まつぼっくりけん玉を楽しんでいました。

やっぱり、子どもは遊びの天才です!!

あいさつ番長になりたい!!②

10月25日(水)

「あいさつ番長」による「あいさつ運動」3日目の様子です。

歩道橋から降りてくる友だちを見つけて、大喜びの子どもたちでした。

あいさつされる方は、どことなく恥ずかしそうですが、番長たちはお構いなしです。

とびきりの笑顔であいさつをしていました。

入ってくる車にも、もちろんとびきりの笑顔であいさつしていました。

こうして、3日目のあいさつ運動も無事に終了しました。

「楽しかったです。」

「うれしかったです。」

「また、やりたいです。」

そう言って、教室に帰っていく子どもたちの後ろ姿もとても楽しそうでした。

あいさつ番長になりたい!!①

10月24日(水)

昨日からスタートした「あいさつ番長」」による「あいさつ運動」の2日目の様子です。

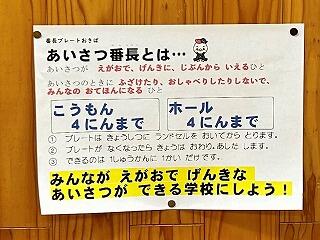

玄関ホールには、「あいさつ番長」についての説明や「番長カード」が置いてあります。

「あいさつ番長」をやってみたい子どもたちが、今日も頑張りました。

【先生の車を見つけて大きな声で「おはようございます」】

「あいさつ番長」の仕事は身の回りのことが終わってからでないと参加できないので、校門に出てくるタイミングがずれると登校時間帯のピークを過ぎてしまうこともあります。今日がまさに、そうでした。

しかし、子どもたちに退屈な時間はない様子…。

何やら集まっているな…と思ったら、

幼虫らしきものを見つけ、安全な場所へ移してやろうと画策していました。

「あいさつ番長」タイムが終わる時、幼虫は子どもたちの手によって(おそらく)安全な場所へと移されていました。

あいさつ番長現る!!~運営委員会の取組~

10月23日(月)

「毎日のあいさつをもっと明るく元気なものにしよう!!」

という運営委員会の子どもたちの呼びかけで、今日から朝のあいさつ運動がスタートしました。(実施期間:10/23~11/2)

今回の取組はとてもユニークなのです。

ユニークさその1:「あいさつ番長」として参加する。

ユニークさその2:やりたい人がやってよい。

ユニークさその3:番長体験のチャンスは一人につき期間中1回とする。(たくさんの人が体験できるように…)

名称も実施方法も、運営委員会の子どもたちのアイディアです。

こんな風に自分たちの手で学校生活を改善していこうと活動する姿は本当に素敵です。

さて、「あいさつ番長」に求められるのは、あいさつのお手本としての姿です。

ですから、登校後、まず身の回りのこと(ランドセルの片付けや提出物を出す等)を終わらせることが「あいさつ番長」の条件になっています。

ではここで、記念すべき「あいさつ番長」第1号の活動の様子をご紹介します。

【玄関ホールでの様子】

【校門での様子】

~歩道橋からくる友だちへのあいさつも忘れません~

~車で来校した方にも明るくあいさつ~

毎朝校門に立っている私にも明るいあいさつをしてくれる子どもたちですが、子どもたち同士のあいさつは、またひと味違うなと思いました。

特に友だち同士となると、笑顔が一段と輝きます。

初日の「あいさつ番長」終了時に感想を聞いたら、全員が笑顔で「楽しかったです」と話してくれました。

一日の始まりの朝のあいさつを笑顔で交わせると、その日はきっといい日になると思いました。

明日の「あいさつ番長」は誰かな…?(楽しみです。)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

電話番号

0983-25-0870

FAX

0983-25-0901