学校日記(令和6年度~ )

おめでとうございます!!

1月5日(金)

今日、都農町の成人式が行われました。

お昼過ぎには、本校を卒業した新成人の皆様が来校されました。

集まってしばらくは写真を撮ったり、談笑されたりしていましたが、間もなく「タイムカプセル」を開封されていました。

当時の担任の先生を囲みながら、思い出の品を手に取り、当時を懐かしむ姿を見て、

「やっぱり、『同級生』っていいなぁ。」

としみじみと思いました。

その後、代表の方2名がご丁寧に校長室へあいさつに来られ、

「お世話になりました。ありがとうございました。」

と言って帰って行かれました。

『あいさつをすること』は、子どもたちに対して、学校や家庭でくり返し指導してきたことです。それが、このような人生の節目の場面で、実践できる力となって身に付いていることを嬉しく思いました。

新成人の皆様、本当におめでとうございます。

これからの人生が充実したものになりますことを、心からお祈りしています。

今年もよろしくお願いします。

1月5日(金)

令和6年が始まりました。

学校HPも今日から始動します。

今年もよろしくお願いします。

【トトロもお正月バージョンです!!】

2学期終了

12月22日(金)

今日は2学期の終業式でした。

代表児童が2学期をふり返った作文を発表し、係の先生方から冬休みの過ごし方について話がありました。

【代表児童による作文発表】

【保健体育部の先生のお話】

【学習部の先生のお話】

【生徒指導部の先生のお話】

【生徒指導部の先生は手作りの教材】

子どもたちも真剣に話を聞いていました。

事故やけが等のない冬休みを過ごし、全員で3学期を迎えたいと思います。

2学期も大変お世話になりました。

ありがとうございます。

3学期もどうぞよろしくお願いいたします。

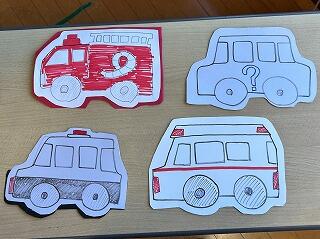

4年生 総合的な学習の時間

4年生は、総合的な学習の時間に、人口減少に直面している都農町…東小学校区…に移住者を増やすための自分たちなりの取組を考えています。

まずは、移住を希望する方たちに都農町を選んでもらうために、小学生である自分たちに何ができるかを考えました。

選んでもらうためにできることとして以下のことを考えたようです。

① 自分たちが楽しい毎日を送り、楽しむ自分たちの姿から、都農東小学校のよさを知ってもらう。

② 都農町の自然を守り、ごみのない美しい町であることを知ってもらう。

③ 高齢者の方にやさしくできる町であることを知ってもらう。

などが必要と考え、4年生なりにできることに挑戦しています。

①について

その1

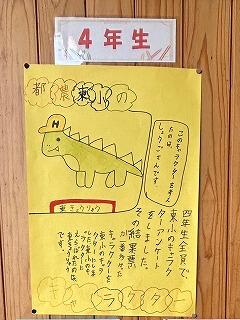

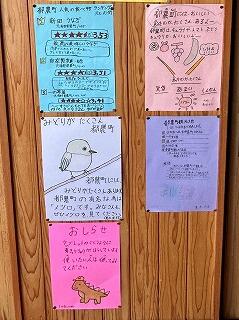

4年生独自で「東小ゆるキャラ」選挙を実施し、「東きょうりゅう」というゆるキャラを誕生させています。

その2

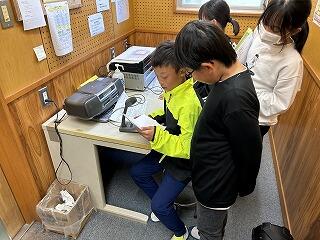

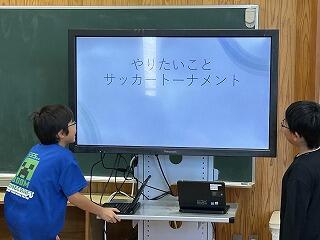

校内でサッカートーナメント戦を企画し、ルール説明やチーム発表をしています。

【放送でルール説明会を実施することを案内しました】

【参加を希望する様々な学年の子どもたちが集まりました】

【明るく楽しい学校にするために、サッカートーナメントをやりたいと伝えています】

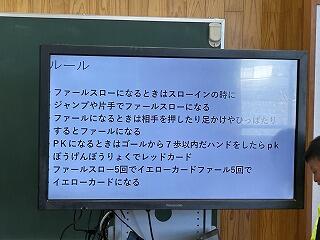

【これまでの経験をもとにトラブルにならないようルールを考えました】

【参加者の質問にも答えていました】

②について

その1

ポスターを作り、都農の良さを伝えたり、美しい都農の自然を守ろうと呼びかけたりしています。

その2

給食時の放送を利用して、昼休みに運動場のごみ拾いボランティアを募るなどの活動をしています。

③について

老人ホーム等の訪問をして、利用者の方々を元気づけたいと考えているようです。こちらは、まだ準備中のようですが、実現に向けて頑張っているようです。

どの取組も子どもたちにとって初めての挑戦ですから、うまくいくことばかりではありません。でも、明確なのは、自分たちで考え、取り組んでいることです。ここが大事だと思っています。失敗もするでしょう。その時は、なぜ失敗したのかを考え、どのように取り組めばよかったのか、自分たちで改善案を考え、次の実践に活かせばよいのです。

今後も、この学習の様子をお伝えしていきたいと思います。

頑張れ!!4年生!!

4年生~大掃除大作戦?!~

12月21日(木)

2学期も明日までとなり、今日の午前中は多くの学級が「お楽しみ会」をしていたようです。

教室や体育館の方から、とても楽しそうな声が聞こえてきていました。

5時間目のこと。

掃除が終わったはずなのに、くつ箱の掃除をしている4年生がいました。

どうして、掃除をしているのか尋ねてみると、4年生は大掃除として自分たちで考えた場所を掃除しているのだという答えが返ってきました。

4年生が率先していろんな場所の掃除をしていると聞いたので、校内を回ってみました。

まずは、自分の身の回りから…

それが終わったら、自分の決めた場所の掃除をしているとのことでした。

ろう下で段ボールを片付けていたり、女子トイレや図書室、特活室、放送室を掃除している4年生の姿がありました。

ランドセルを入れる棚もきれいにしたいのでしょう。

帰る用意ができたランドセルは、ろう下に整然と並べられていました。

自分たちの教室もみんなで使う場所も、率先して掃除をする4年生はとっても素晴らしいと思いました。

4年生の皆さん、ありがとうございます。

成長を感じます!!

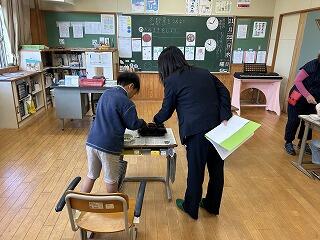

12月21日(木)

大掃除大作戦実行中の4年生の様子を見るために、校内を回っていた時のこと。

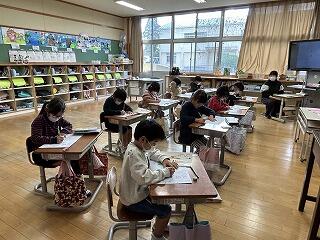

ふと、1年生の教室を覗くと、書写の学習をしていました。

驚いたのは、文字を書く姿勢。

見てください!!

これ、1年生ですよ。

1年間の3分の2が終わる頃には、こんなに素晴らしい姿勢で学習できるようになるんだと、嬉しくなりました。

あまりにも素晴らしい姿勢だったので、後方からも撮影してしまいました。

こんなふうに子どもたちの成長した姿を見ると、先生方の日頃の指導に感謝するとともに、毎日登校できるよう健康管理を行ってくださる保護者の皆様への感謝の思いが改めて湧いてきます。

子どもたちはこうやって、たくさんの人の手を借りて育っていくのですね。

皆様に心から感謝いたします。

本当にありがとうございます。

5年生 国語~よりよい学校生活のために③~

12月21日(木)

5年生が国語の授業を土台にして取り組んできた「よりよい学校のするため」のまとめが行われたようです。

※ この学習の様子はこちらで紹介しています。

お昼の校内放送を利用して、右側を一列で静かに歩く(略して「右一静歩」)ろう下歩行とトイレのスリッパ並べのよかった学年の発表がありました。

右一静歩については6年生が、トイレのスリッパ並べについては1年生と2年生がよかったと報告されました。3つの学年には、5年生が作った賞状やトロフィーが渡されることになりました。

放送でそのことを紹介すると1・2年生の教室からは「やったぁ」という歓声と拍手が聞こえてきました。

国語の学習を通して学んだことをもとに、自分たちの学校の様子を振り返り、「都農東小学校をよりよい学校にするため」に取り組んだことを、最後に全校児童に向けて発表するという学習のしめくくりができた5年生でした。

このような活動を通して、来年の最上級生になる心構えができていくのだなと思いました。

持久走練習②

12月21日(木)

先週は、本校でインフルエンザの感染が見られたため、持久走練習を見合わせていましたが、休んでいた子どもたちも元気になったので、今週は予定通り、持久走練習を行いました。

今日は朝からとても寒かったのですが、子どもたちは元気よく運動場を走っていました。

持久走記録会は1月19日(金)です。

冬休み中も、健康な体づくりの一環として、少しでも自主練習をしておくとよいかもしれませんね。

人権サッカー教室

12月15日(金)

今日の2~4時間目に、1・3・4年生は、一般社団法人ツノスポーツコミッションさんの企画された人権サッカー教室を行いました。

人権サッカー教室ですから、学習の内容はサッカーだけはありません。

サッカーをする前に、都農町の人権擁護委員の皆さんのお話を聞いたり、人権カルタをしたりして、人権について学びました。

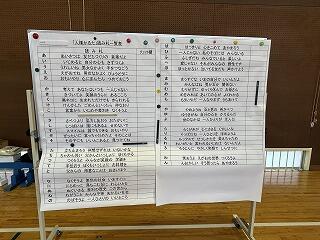

【人権カルタの内容】

【重なったら、ジャンケンをして誰が札を取るのか決めます】

その後、人権について学んだことを活かしてサッカー教室を行いました。

指導をしてくださったのはツノスポーツアカデミーのスタッフの皆さんです。

指導者の皆さんからは「友達と協力して」とか「思いやりの気持ちで」という言葉が聞かれました。また、サッカーボールを蹴る子どもたちに「いいよ。」「とても上手だよ。」「その調子!!」「すごい、すごい!!」等、子どもたちを元気にする「ふわふわ言葉」を、たくさん、シャワーのように絶え間なく、優しくかけてくださっていました。

サッカーを通して、子どもたちが相手のことを思いやる気持ちを育み、人権の大切さについて学ぶことができました。

人権擁護委員の皆様、ツノスポーツアカデミーの皆様、本当にありがとうございました。

頑張る1年生!!

寒さの中、始業前に草抜きをしている1年生がいました。

係活動として学級園の草抜きをするのだそうですが、今は草がないので、旧噴水周辺の花壇の草抜きをしているようでした。

入学してから9か月程になりますが、もう立派な東っ子です。

上級生顔負けの姿に成長を感じました。

12月のトトロ

12月に入り、トトロもクリスマスバージョンにモデルチェンジ!!

かわいらしいトトロをよろしくお願いします。

人権週間です。

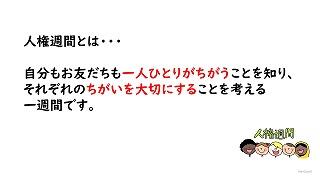

12月4日~10日は、人権週間です。

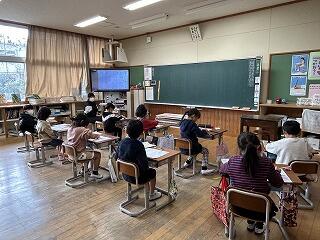

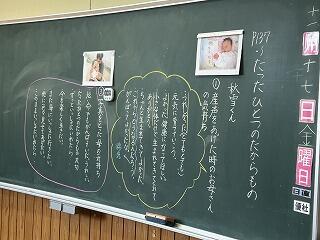

12月4日に行った全校集会で、人権週間について話をしました。

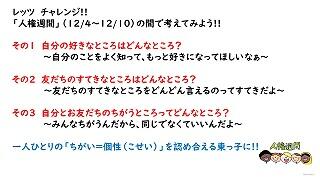

人権週間中にチャレンジしてほしい(考えてみてほしい)ことを3つあげました。

その1 自分の好きなところはどんなところ?

~自分のことをよく知って、もっと好きになってほしいなぁ~

その2 友だちのすてきなところはどんなところ?

~友だちのすてきなところをどんどん言えるのってすてきだよ~

その3 自分とお友だちのちがうところってどんなところ?

~みんなちがうんだから、同じでなくていいんだよ~

この時、子どもたちに

「自分のどんなところが好きですか。好きなところはありますか。」

と聞いてみましたが、好きなところがあると答えてくれたのは3名ほどでした。

子ども自身の自己肯定感の低さは気になるところです。

自己肯定感が高いと、自他を大切にすることができます。

自己肯定感が低いと、つい「どうせ自分なんか」と思ってしまい、前向きな気持ちになれず、せっかくの成長のチャンスを逃してしまいます。

学校でもどのような声掛けをしたらよいか、どのようなタイミングだとよいのかよく話題にし、あれこれチャレンジしていますが、劇的な変化はなかなか見られません。

そこで、このHPを通して、ぜひ家庭や地域でも、人権週間中に一人一人の子どもの良さに目を向け、

「みんな違って当たり前。違っていいし、違うからいい。」

「どんなあなたも大切なあなた。そんなあなたが大好きだよ。」

みたいな気持ちで子どもたちを見守り、一緒に温かい言葉で包みこむことを意識していきましょうと呼び掛けたいと考えました。

思いを言葉にのせて、子どもたちに大人の温かい気持ちを届けましょう。

大人たちの温かい言葉で、子どもを丸ごと、すっぽりと包み込みましょう。

12月4日~10日は、人権週間です。

これを読んでくださった皆様と一緒に、頑張っていきたいと思います。

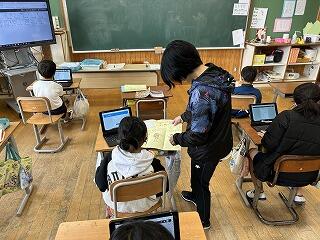

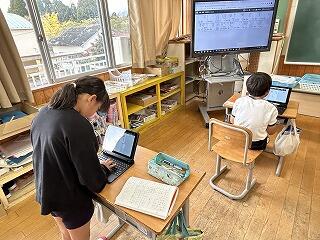

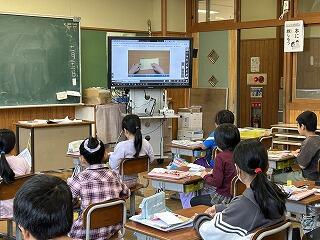

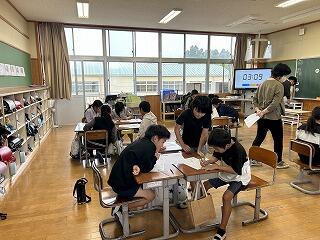

4年生~一人一台端末(タブレット)を使った新聞づくりに挑戦!!~

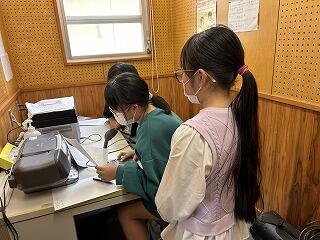

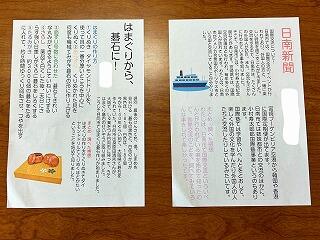

11月17日のHP(4年生 学習の成果物)で4年生が社会科の学習で作ったガイドブックを紹介しましたが、この日はそのガイドブックをもとに、一人一台端末(以下 タブレット)で新聞づくりをしていました。

自分が調べたことを書いたノートや、ガイドブックを見直しながら、新聞づくりを進めていました。

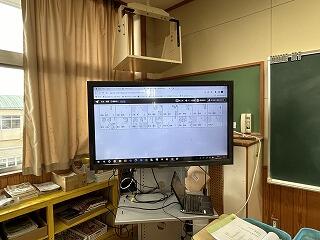

前に置かれた電子黒板の画面には、学級全員の作業の進捗状況がわかります。

自分なりのアイディアで作業を進めていても、経験が少ないとどのようにまとめればよいか迷うこともあります。そのようなときに、電子黒板を見れば、友だちの作業の様子がわかり、参考になるものを見つけることができます。

また、担任の先生もその画面を見ながら困っている子どもはいないか確認したり、参考になるものを見つけてアドバイスしたりすることもできます。

完成した新聞の一部を紹介します。

私の小学校時代には全く考えられなかったことですが、これからの時代を生きる子どもたちには、このような力が必要なのです。自分の考えを文章やイラスト写真などを効果的に取り入れ、推敲しながら文章を書き上げていく。タブレットの正しい使い方を身に付けて、自分の考えをわかりやすく発信できるようになってほしいものです。

持久走の練習が始まりました。

12月に入ってから、持久力向上のため、持久走練習が始まりました。

写真は、12月1日(金)の朝行った1回目の練習の様子です。

まずは、学年ごとに決められた場所で準備運動を行います。

準備運動の後は、低・中・高学年で決められた時間を走る「時間走」に入ります。

低学年(1・2年生)は3分間、中学年(3・4年生)は4分間、上学年(5・6年生)は5分間となっています。

決められた時間走り終えたら、学年ごとに整理運動をして教室に戻ります。

第2回目の練習は、12月12日(火)です。

寒さに負けない丈夫な体を作るためにも、健康管理を行い、持久走練習に参加してほしいと思います。

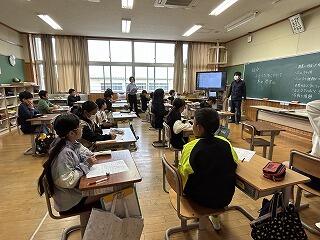

学校訪問がありました。

11月22日(木)は、都農町教育委員会の委員の皆様や教育委長や教育総務課の皆様が内野々分校と本校の授業や主題研修の様子を参観いただきました。

【1年生~道徳~】

【2年生~算数~】

【3年~体育~】

【4年生~算数~】

【5年~算数~】

【6年~国語~】

【たんぽぽ~生活単元~】

【ひまわり~自立活動~】

【理科専科~3年生の授業~】

ほとんどの授業で、一人一台端末が活用されているのを見られ、子どもたちが難なく操作していることに驚かれたり、有効活用されていることを評価していただいたりしました。

一人一台端末につきましては、1時間の授業の中のどのような場面でどのように活用するとより有効かを各先生方が考えておられます。毎時間の活用が子どもたちのスキルを徐々に高めているのだと思いました。

特に、自分の考えを可視化し、学級全体で共有し、多様な考えがあることに気づくという部分での効果を感じます。

例えば、2年生の算数では、授業の後半で身近なものの中から4つの直角が含まれるものをタブレットで撮影して、共有する場面がありました。タブレットが導入される前なら、見つけたものの側に児童が行き、他は自分の席からそれを見るという形、もしくはそこに全員で移動して見るという形だったと思います。しかし、この授業では各自が撮影したものが電子黒板に一斉に投影され、自分たちの身の回りには4つの直角に囲まれたものがたくさんあることに気づくことができました。

一人一台端末を文房具のように扱えるようになれば、子どもたちの学習はもっともっと自由で楽しいものになると思います。そのためには、ルールも大事です。ただ「使う」ではなく、「正しく使う(使える)」よう、今後も指導を続けていきます。

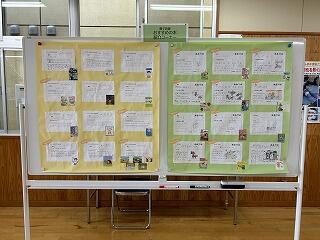

読書の秋~11月のめあては「本に親しもう」です!!その2~

11月のめあては「本に親しもう」です。

校内では、読書推進のための活動にいろいろ取り組んでいます。

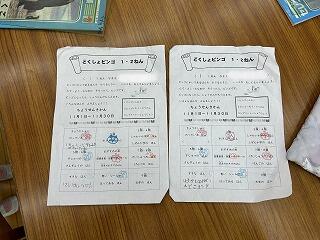

その1では、読書ビンゴを紹介しました。

今回は、保護者の皆様と連携した取組を紹介します

取組②「おすすめの本の紹介」

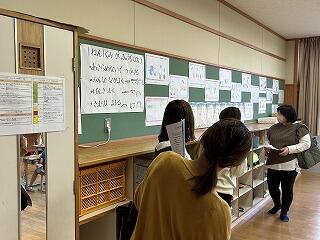

参観日の際に、玄関ホールにこのボードを設置していましたが、ご覧になられましたか。

10月末に親子読書の取組として、保護者の皆様にも「おすすめの本」をご紹介をお願いする文書を配付いたしましたところ、上記のようにご協力いただきました。ありがとうございました。

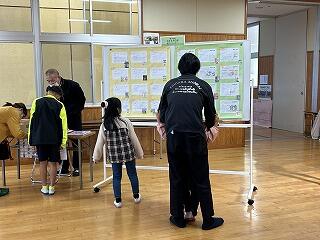

向かって左側の黄色い用紙に貼られたものが保護者の皆様からご紹介いただいたお勧め本です。参観日に合わせて掲示したところ、親子で読んでいる姿も見られました。

写真の左側では、教材を取り扱う業者さんが図書の販売のために来校されていました。

子どもたちはおめあての本を購入するために保護者と取扱窓口に足を運んでいたようです。

おすすめの本は学校図書館に所蔵されているものもあります。

この取組が、読書を推進する一助になれば嬉しいなと思います。

11月も残すところ2週間となりました。

まだまだ読書の秋を楽しみましょう。

読書の秋~11月のめあては「本に親しもう」です!!その1~

11月のめあては「本に親しもう」です。

校内では、読書推進のための活動にいろいろ取り組んでいます。

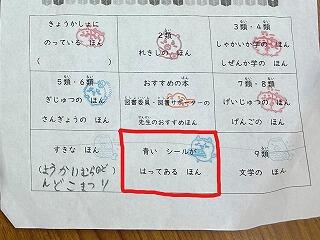

取組① 読書ビンゴ

いろんなジャンルの本を手に取り読んでほしいという思いから、読書ビンゴに取り組んでいます。

今回は、購入後あまり借りられていない本にスポットを当てたビンゴになっています。

赤い枠で囲まれたのがその部分(今回の読書ビンゴの肝)です。

学校図書館にはたくさんの本がありますが、読書=物語を読むという考えが無意識に働いているのか、貸し出される本に若干の偏りが見られます。

そこで、購入後、残念ながらあまり貸し出されていない本に青いシールを貼って、子どもたちへの貸出を促す方法を取ってみました。

読書は物語(小説)を読むことだけではありません。手にした書物から、自分の課題解決のために必要な情報を取り出すことも読書と言われます。ですから、料理のレシピ本やスポーツの技術向上につながる本を読み、自分の課題が解決出来れば、それは立派な読書活動の成果と考えられます。

未来を生きる子どもたちには、このことを少しでも知ってほしくて、本校では子どもたちに人気の「ビンゴ」を取り入れた読書活動を行っています。

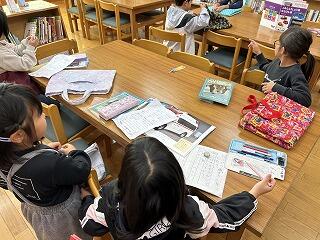

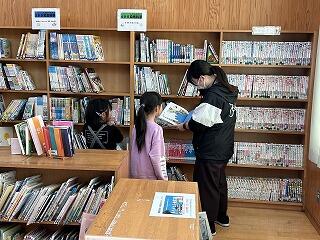

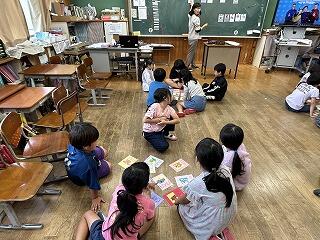

下の写真は、ある日の図書室の様子です。

授業の後半に担任の先生と学校図書館を利用している1年生の様子です。

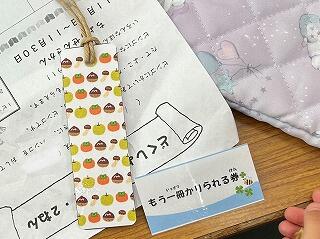

読書ビンゴが達成されると、こんなプレゼントがもらえるのです。

読書ビンゴのプリントとプレゼントの向きが揃っていなくてすみません。

プレゼントは図書委員会の子どもたちや学校図書館内の業務を担当してくださる先生が作った手作りの栞と「もう一冊借りれる券」です。このプレゼントをとても嬉しそうに見せてくれました。

読書ビンゴに挑戦中の子どもの中には、自分の借りたい本を担任の先生と一緒に探す姿も見られました。

学校図書館に所蔵された本を活用して、自分の知りたいことについて情報を収集し、知識を身に付け、それを日常生活で役立てる…これが、学校図書館の、学校教育の大事な仕事の一つだと考えています。

参観日ありがとうございました。

11月17日(金)

2学期最後の学校参観日でした。

それぞれの学級で子どもたちの学習の様子を参観していただきました。

【1年生 生活科】

【2年生 算数】

【3年生 音楽】

【4年生 総合的な学習の時間】

【5年生 道徳】

【6年生 学級活動~非行防止教育~】

お子さんの学習の様子はいかがでしょうか。

成長を感じていただく場面がありましたら、どうぞそのことをお子さんに直接伝えていただけると嬉しいです。

スロープには、町の文化祭に出品した作品等が掲示されていました。

合同学習

11月10日(金)は、本年度3回目の合同学習が行われ、内野々分校から2~4年生の子どもたちがやってきました。

1・2年生は、2年生が生活科の学習で作ったおもちゃを使って遊ぶ活動に1年生を招待していました。

また、2年生は外国語活動として、ALTの先生と一緒に、動物の名前を当てるゲームにもチャレンジしていました。

3年生も2時間、教室で楽しそうにグループ学習をしたり、分校の先生の授業を受けたりしていました。

4年生は、地域のブドウ農家の方をゲストティーチャーとしてお招きして、ブドウのお話を聞いたり、ソフトバレーを楽しんだりしていました。

楽しい合同学習の時間はあっという間に過ぎ、お別れの時間になりました。

バスに乗る時刻が迫ると、本校の子どもたちが玄関ホールにやってきてお見送りをしました。

次の合同学習は、3学期1月25日(木)です。

また、楽しく勉強しましょうね。

1・2年生 芋きんとん

収穫したさつまいもを使って、1・2年生で芋きんとんを作って食べました。

ぎこちない手つきでしたが、一生懸命にさつまいもの皮をむいていました。

交代しながらみんなで協力していもをつぶしました。

自分の分は自分でラップでくるんでまるめます。

作ったグループで楽しく頂きました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

電話番号

0983-25-0870

FAX

0983-25-0901