富っ子ダイアリー

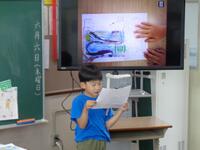

好きな場面の発表(国語 スイミー)

2年生の国語の学習「スイミー」の学習のまとめとして、2年生が自分の好きな場面について発表をしていました。

好きな場面を選んで、その場面絵を描き、好きな理由を書いて、ぞれをもとにみんなの前で発表するというものでした。盛りだくさんの内容でしたが、それぞれの児童が好きな理由を明らかにして友達に伝えることができていました。友達のがんばりに大きな拍手が送られていました。

朝の読み聞かせ

読み聞かせボランティアによる6月の読み聞かせがおこなわれました。

読み聞かせの進め方もいろいろで、そのままの本を手に持って広げて行う方法、絵本のページやスマホの画面を実物投影機で拡大してテレビに映して見せる方法などがありました。ボランティアの方は、次の読み聞かせに向けて新しい本を図書室から選んで帰られる方もいました。読み聞かせの後に、その本を自分で読んで見たくなる児童のことを考えてのことだと思います。読み聞かせから読書へとつながりが広がるとよいと思います。

がんばりCちゃん

1年生教室には、オリジナルキャラクター「がんばりCちゃん」が生まれています。担任の納田先生の呼びかけで、1年生の子ども達がアイデアを出して一緒に考えたものです。生まれたてのCちゃんは、まだまだ小さいのですが、1年生のいろいろな場面でのがんばりが集まると、少しずつ大きくなっていくのだそうです。この前は、担任の先生が出張でお休みの時に力を合わせてしっかり過ごせたので、Cちゃんが成長したのだそうです。1年生が終わる頃には、どこまで成長しているのか楽しみですね。

(児童の家族の方が、がんばりCちゃんのマスコットを手作りしてくださいました。ありがとうございます。)

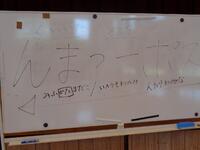

んまつーポス

文化庁の「文化芸術による子供育成推進事業」を受けて、コンテンポラリーダンスの「んまつーポス」の方々が来校されました。この事業では、児童の実態を考えて①低学年児童②中・高学年児童③全校児童という分け方をして、3日間指導をしていただきます。

今回はその1回目。1.2年生の児童は、指導者の説明や指示を聞きながら気持ちよく体を動かして楽しい時間になりました。あっという間の2時間で、どの子も楽しかったと満足そうにしていました。時間の終わりには、まとめとして体育館で練習したことを、運動場に出て、みんなで表現しました。

ほけんだより(6月)

6月のほけんだよりを紹介します。

みんなで遊ぶ日

毎月第1週に1日だけ、朝の時間に「全校遊びの時間」が設定されています。朝の健康観察が終わったら、運動場に出て、子ども達はそれぞれの遊びを始めます。サッカー、おにごっこ(けいどろ)、遊具遊びなどやりたい遊びに集まって体を動かしていました。先生方も遊びに参加して、一緒に動き回っています。

この取組は、昨年度の教育課程の反省から始められたものです。朝から体を動かしておくと、よい意味で気持ちが晴れて、1校時の学習へのスタートが上手くいくようです。

ならべてみつけて

1.2年生が図工の学習をしていました。教室には、ペットボトルのキャップ、牛乳パックの空き箱がたくさん用意されています。学習の単元名は、「ならべてみつけて」です。子ども達は、数名ずつグループに分かれて、材料をならべたり、箱につめたり、集めて寄せたりして遊び始めました。積み木を重ねたり、ドミノ倒しのように並べたりして楽しく学習できました。

それぞれのペースで学習

6年生の社会科の学習で、児童が端末を使って、学習のまとめをしていました。「自然災害からの復興」について、スライドにまとめていました。参考にするのは、教科書や資料集、ネットからの情報、図書室にある図書です。それぞれの児童が自分のペースで、自分の机でまとめたり、カメラで資料を写して挿入したり、図書室に移動したりしていました。その間、担任は子ども達の画面を自分のPCで共有して、ぞれぞれの進み具合を確認しながら助言をしたり、よさを伝えたりしています。教師や児童の端末の活用は、これからもっともっと進んでいきます。

伝統芸能の継承

6校時に3年生以上の児童で、「棒踊り」の練習をしました。

今回は、教頭先生の指導のもと、6名が一組になって踊りの隊形をつくりました。

踊りについては、6年生児童がしっかり覚えているので、下級生はそれを見ながら一緒に練習して踊りを覚える時間になりました。今年も地域の行事や運動会で踊りを披露していきます。

児童引き渡し訓練

非常時の引き渡し訓練を行いました。

この訓練は、非常時(大雨や地震などの自然災害、事件など)を想定して、児童を安全に保護者に引き渡すものです。訓練については、保護者の車の進路、引き渡しに向けての職員の動き、児童の動きなど、事前に全体的な流れを検討し、5月に入ってからは、各家庭に「引き渡しカード」の提出をお願いし、準備してきました。

当日は、学校から送ったsigfyの連絡をうけて、保護者の皆さんが、順に学校にお迎えに来てくださいました。お忙しい中、お迎えをしていただいた皆様 ご協力ありがとうございました。

富吉小のHPの閲覧 ありがとうございます

6月参観日の案内

6月26日(水)は、参観日です。参観授業のほか、PTA救急救命講習会、学級懇談会、専門部会を行います。

詳細は、こちらでご確認ください。

富吉小学校保護者の皆様へ

3月28日(木) 離任式のお知らせ

3月28日(木)は、令和5年度離任式になります。

登校時刻 10:00~10:15

離任式 10:30~10:50

児童下校 11:20(集団下校)

児童には、通常の集合時刻より2時間遅く集合場所に集まって集団登校を行うように伝えています。保護者の皆様、ご理解とご協力をお願いします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 1 | 29 1 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 1 | 4 2 | 5 1 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 2 | 11 3 | 12 2 | 13 3 | 14 2 | 15 |

16 | 17 1 | 18 | 19 | 20 1 | 21 2 | 22 |

23 | 24 | 25 2 | 26 1 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |

【富吉小学校 生活のきまり】

本校では、子どもたちの健全育成のため、「富吉小 よい子のやくそく」を定めています。

「富吉小 よい子のやくそく」は、子どもたちの9年間の成長を見据え、山之口地区小中学校で協議して見直しを行っております。

今後、さらに子どもたち一人一人の基本的人権に配慮した「富吉小 よい子のやくそく」になるように、教職員や児童生徒、保護者の声に耳を傾けながら見直しを進めてまいります。

〒889-1801

宮崎県都城市山之口町富吉1659番地1

電話番号 0986-57-3151

FAX番号 0986-57-3664

本Webページの著作権は、都城市立富吉小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。