出来事

野原の麦わら帽子

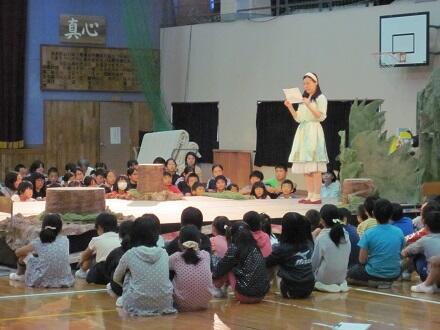

10月7日(火)小中合同の鑑賞教室を行いました。鑑賞したのは、劇団こふく劇場による「野原の麦わら帽子」。野原で絵を描いていた主人公が、いつの間にか森の中の不思議な小学校に迷い込むというお話。体育館の真ん中にステージが設置され、それを囲むように見入っていたこどもたちは、いつの間にか主人公と一緒に不思議な世界に引き込まれていきました。

劇の途中には、数人の子供たちが出演する場面もあり、みんなで楽しく芸術の秋を堪能しました。

学校コンサート

10月3日(金)市文化会館主催の学校コンサート(4・5・6年)が行われました。バイオリニストの北島佳奈さん(和歌山県)とピアニストの加地美秀子さん(京都府)が訪問され、一流の音楽を身近に聴くことができました。当日は、各テレビ局などが取材に訪れ、ニュースや新聞などでも広く報道されました。

第10回小中合同運動会

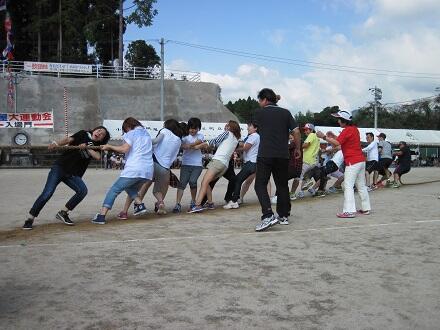

9月28日(日)さわやかな秋晴れの下、小中合同運動会を実施しました。秋の長雨と台風の影響を受けて1週間延期しての開催となりましたが、多くの保護者や地域の方々にお集まりいただき、子どもたちに熱い声援を送っていただきました。

日差しがまぶしい一日でしたが、子どもたちは徒走にリレー、団技にダンスと汗びっしょりになりながら、精一杯競技、演技しました。中でも、4~6年生の「城攻め踊り」は、青空に華やかな衣装と飾りが映え、地域の方やご来賓の方々にも大変喜んでいただきました。

秋晴れの下で!

9月21日(日)に予定していた合同運動会は、長引いた秋雨前線や近づいた台風の影響を受け、1週間後の28日(日)に延期することになりました。

秋分の日を開けても雨の一日でしたが、25日(木)は久しぶりに朝からまぶしい太陽の光が見られ、玄関の花たちも喜んでいるようです。

城攻め踊りリハーサル

9月19日(金)合同運動会に向けて、城攻め踊りのリハーサルを中学校体育館で行いました。衣装を着るのにご協力をいただくため、まずは、保存会の方から保護者の方々に説明がありました。

運動会予行練習

9月17日(木)運動会の予行練習を行いました。午前中から強い日差しの中の練習となりましたが、みんな本番さながらに一生懸命競技しました。

合同で行う運動会では、中学生の競技の時は、小学生が応援や役員の仕事を任されますので、なかなか休む暇がありません。それでも、午後の練習までみんな力一杯がんばり、閉会式では、中学生が小学校の校歌を、小学生が中学校の校歌を大きな声で歌う姿が見られました。

いも畑看板設置

3年生(11名)は、JA青年部の方々の協力をもらって、学校の畑でサツマイモを育てています。9月10日(水)には、子どもたちとJA青年部で作成した看板を設置していただきました。看板の周りを飾っているのは子どもたちが描いたイモのキャラクター、真ん中の文字はJA青年部の方々が考えてくださいました。書かれた文字は『農業に ずっと 真っ直ぐ』・・・子どもたちに、すくすくとまっすぐに育ってほしいという願いが込められています。

運動会結団式

8月28日(木)今年10回目を迎える小中合同運動会(21日)の結団式が中学校で行われました。あらかじめ2つに分かれた団は、団長による抽選で赤白に分かれました。その後、各団のリーダー紹介などがあり、「がんばるぞー!」「絶対勝つぞー!」の大きな声が、各団から聞こえてきました。

小学生と中学生が一体となった結団式。今年のスローガンは「『一致団結』力を合わせて勝利をつかめ!」本番まで、練習や準備も合同でがんばります。

「城攻め踊り」練習開始!

「城攻め踊り」講話

今年の運動会でも4年生から6年生の全員で「城攻め踊り」を披露します。さっそく8月26日からは、練習が始まります。それに先立ち保存会の手塚さんから、初めて「城攻め踊り」に参加する4年生を対象に、城攻め踊りの由来や歴史について教えていただきました。踊りを学ぶだけでなく、受け継がれてきた紙屋の歴史や、踊りの意味を教わることで、郷土のすばらしさを感じ、大切にする心を持ってほしいと思います。

1学期後半のスタート

8月25日(月)いよいよ1学期の後半がスタート。少し日焼けした子どもたちが集まり、全校集会が行われました。集会では、新しく転入してきた友だち3人(全校児童75名となりました)の紹介の後、校長先生から「自分の考えをしっかり発表できるようにがんばってほしい。」とお話がありました。夏休み中に空手でがんばった2名の表彰もありました。

第2回PTA奉仕作業

8月24日(日)夏休み開けを前に、第2回のPTA奉仕作業が行われました。保護者の皆さんや子どもたちが朝7時に集合し、運動場や花壇のほか、敷地の周りの土手まで草払いや剪定を行っていただきました。今回も地域の方々にご協力いただき、「一徳園」の中もきれいにしていただきました。

登校日

8月6日(水)夏休みを調度半分すごした子どもたちが、元気な顔で登校しました。校長先生の平和に関するお話や、生徒指導の先生からのお話の後には、作品展や水泳教室で活躍した子どもたちの表彰もありました。

七夕づくり

7月3日(木)1・2年生が地域の方々と七夕づくりを行いました。地域の方々8名が、折り紙や布でかざりを準備してくださり、子どもたちといっしょに飾り付けをしました。子どもたちは、用意していただいた材料でかざりをつくったり、短冊に願い事を書いたりして楽しいひとときを過ごしました。

ハートタイム

紙屋小学校では年間を通して、読み聞かせグループ「たんぽぽ」の方々の協力を得て、子どもたちの本に親しむ心を育てる活動を行っています。

6月26日(木)は、全校一斉の読み聞かせ「ハートタイム」が行われました。当日は、低・中・高の学年部に分かれて、45分間じっくりと本に親しみました。

金曜日の朝にも読み聞かせの時間がありますが、「たんぽぽ」の方々からは、毎回のように「いっしょうけんめい聞いてくれてありがとう。」といった内容のお葉書もいただき、子どもたちの本に親しむ心を一層高めていただいています。

プール開き

6月19日(木)子どもたちが待ちに待ったプール開きを行いました。プールには少し肌寒い気温だったため、時間を遅らせて実施しましたが、今年初めてのプールに子どもたちは大はしゃぎでした。

泳げることは、命を守ることにもつながります。しっかり練習して、少しでも自分の記録が伸ばせるようがんばってほしいと思います。

心肺蘇生法研修

PTAバレーボール大会

6月8日(日)は参観日、午後にはPTAバレーボール大会が行われました。

バレーボール大会では、各学年でチーム編成。6年生から2チームの全7チームで和気あいあいの中にも真剣に・・・勝利を目指した好プレーが続出しました。子どもたちも、お父さんお母さんのプレーに懸命に応援をし、体育館の中が熱気であふれた大会となりました。

小中合同田植え

6月6日(金)に中学校と合同で田植えを行いました。この日のために地域コーディネーターの内村さんを中心に、PTAの方々が準備をしてくださいました。

雨も上がり、絶好の田植え日よりの中、お父さん方の「植えて~!下がって~!ならして~!」のかけ声の中、4~6年生だけで約1時間かけて学校田すべてに苗を植えました。

交通教室

5月28日(水)には、梅田学園自動車学校の方にご協力いただき「交通教室」を開催しました。実際に運動場を走る自動車などを前に、道路の歩行や横断するときに気をつけることをしっかり学ぶことができました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

宮崎県小林市野尻町紙屋1766-1

電話番号

0984-46-0107

FAX

0984-46-0637