令和6年度 学校の様子

ハンドアップマイスター任命式

5月30日(木)

今日の6時間目に高鍋警察署の皆様や都農町長の坂田様、教育長の中西様に来校いただき、ハンドアップマイスター任命式を行いました。

任命されたのは本校の6年生です。

道路を横断する際に、ドライバーに対し自分が横断歩道を渡ることを知らせるためにハンドアップ…手を挙げ、横断歩道での事故を防止しようというものです。マイスターとは、ドイツ語で「巨匠」や「名人」を意味するため、手を挙げて横断歩道を渡る名人(お手本)になるということです。

任命書をいただき、代表児童の宣誓もありました。

これから6年生が本校の下級生のお手本となり、横断歩道での事故防止につながることを期待しています。

大好きな光景

5月30日(木)

校長室から見える昼休みの運動場の様子です。

お天気の良い日は、たくさんの子どもたちが満面の笑みで運動場を駆け回っています。

どの子も本当に楽しそうです。

昼休みにこの光景を眺めていると、幸せになります。

プール横にあるサッカーのミニコートの方からにぎやかな声が聞こえてきました。覗いてみると…

先生と学年の違う子どもたちがサッカーをやってました。遊ぶ時も一生懸命な先生と子どもたちの姿にまた幸せを感じました。

大人にとっても、子どもたちにとっても昼休みはリフレッシュタイムになっています。

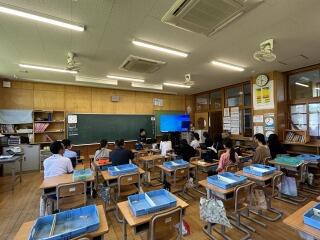

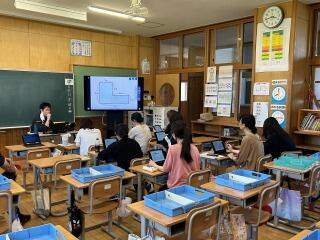

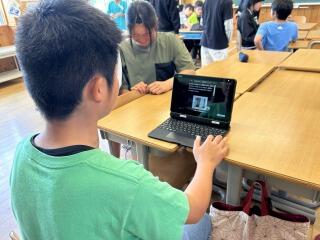

学ぶ先生方~職員研修会の様子~

5月29日(水)

毎週水曜日の放課後は、職員研修や会議等を行っています。

この日は、タブレットを活用した授業を行うために使い方の研修が行われました。

6年生の教室を使い、実際の活用場面を想定して研修を進めました。

子どもたちのICT活用力を向上させるためには、教師自身のスキルを高めることが求められます。これからも機会を見ながらICTに係る研修を行います。

子どもたちが帰った後も、頑張る先生たちを紹介しました。

プール清掃~頼りになる6年生~

5月28日(火)

朝は時に激しい風雨に見舞われましたが、プール清掃が行われる6時間目にはすっかり雨もあがり、計画通りプール清掃を行いました。

【プール清掃について説明を聞く6年生】

6年生は「みんなが気持ちよく使えるプールにしよう」というめあてを立て、各自の持ち場で、一生懸命に掃除をしていました。

本年度のプール開きは6月11日(火)で、6年生からスタートします。

全校児童で気持ちよく使えるプールになりました。

6年生の皆さん、ありがとうございました。

かがやき週間実施中!!

現在、本校では計画委員会が中心となって「かがやき週間」に取り組んでいます。

今月(5月)は人権強調月間ということで、計画委員会を中心に、子どもたちが望ましい人間関係を築けるよう、友だちのよい所を「かがやきカード」に書き、箱の中に入れる活動に取り組んでいます。

登校後、かがやきカードを書いている子どもを見つけました。

一生懸命書いている姿がとても印象的でした。

また、毎日のあいさつ運動でも、「かがやき週間」に取り組んでいることを紹介しています。

赤い丸印の看板をよく見てみると…

「かがやき週間」の文字があります。

写真を撮った日のお天気は今一つでしたが、この日も子どもたちのあいさつで、心は晴れやかでした。

子どもたちが互いのよさに気づき、認め合える場をつくることで、認め合えることのよさや素晴らしさを実感してほしい。そして、この経験は、子どもたちが将来社会に出た時に、自分と違う誰かのことを認め、受け入れるきっかけになったらいいな…そう思いながら、この取組を見守っています。

命を守るための学習~不審者対応訓練~

5月20日(月)

3校時に不審者対応訓練を実施しました。

今回は、6年教室の運動場側入り口から不審者が侵入したという想定で訓練を行いました。

「訓練」ですから、どのような内容なのか把握できているのですが、それでも、私たち教職員が「子どもたちの命を守るための適切な行動ができるのか」「一人一人の子どもが自分の命を自分で守るための行動が取れるのか」を確認する時間でもあるため、いつも以上に緊張しました。

子どもたちは放送の指示に従い、所定の場所に避難をしました。その間、先生方は、不審者への対応訓練を行いました。

「さすまた」の使い方や犯人と対峙する際の注意点等を伺いながら訓練を進めました。

全身黒づくめの方は、警察OBの方でスクールサポーターとしてこのような訓練に協力いただいております。とても穏やかでお優しい方ですが、全身黒づくめの服装というだけで、威圧感や恐怖心を感じるものだと再確認しました。

その後、体育館で全体指導を行いました。

ここでは、不審者が侵入してきた時の対応や、下校時に不審者と遭遇した時の対応について説明がありました。

不審な人と出会ったら、相手の手が届かない距離を保って逃げる、そのためには「鬼ごっこ」が役に立つという話や「いかのおすし」の合言葉の確認などがありました。

池田小事件をきっかけに、全国で取り組むようになった不審者対応訓練。池田小事件から今年で23年になります。今後も、本校児童の命を守るための学習を定期的に行い、自分の命を自分で守れる子どもを育てていきたいと思います。

5年生 宿泊学習

5月14日(火)

5年生は、今日から青島少年自然の家で行われる1泊2日の宿泊学習に参加しています。

今日は6年生が参加する「子どものための音楽会」と同日になったため、子どもたちの登校時間にバスが3台出入りするということで、5年生の保護者の皆様にはお子様の送迎の面でご理解とご協力をいただきありがとうございました。

車から降りると、友だちの待つところに駆け寄っていく姿を見て、この日を楽しみにしていたんだなということが伝わってきました。

予定通り玄関前で出発式を行い、バスに荷物を積み、青島少年自然の家へ向かう子どもたちを見送りました。

都農町内の3つの学校の5年生が一堂に会しての宿泊学習になります。ふだん、なかなか交流できない南小や東小の子どもたちとたくさん交流できているといいなと思っています。

お天気にも恵まれ、充実した宿泊学習になることを願っています。

帰校予定は明日の16時10分頃です。

6年生 子どものための音楽会~第29回宮崎国際音楽祭~

5月14日(火)

今日は、第29回宮崎国際音楽祭の中の教育プログラムとして行われる「子どものための音楽会」の日でした。

【8時出発のため登校後も外で待機していました】

【1台目のバス】

【1台目には男子が乗っていきました】

【2台目には女子が乗りました】

宮崎県内の6年生を対象に行われる音楽会で、本校の6年生もバスに乗って出かけていきました。

どんな音楽に触れ、どんなことを感じるのか、明日、6年生と話すのが楽しみです。

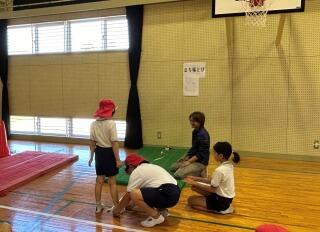

頼りになる上級生~新体力テストの様子から~

5月9日(木)

今日は新体力テストを支える上級生の様子をお知らせします。

種目ごとに記録を取る…この記録をもとに自分の体力が判定されるため、ここはとても大事なポイントになります。

しかし、低学年が自分の記録を覚え、その都度メモすることは非常に難しいのが現実です。

そこで、学校では、上級生と下級生を組み合わせて新体力テストを実施しています。昨日紹介した3・4年生の新体力テストもそうです。

今日は1・6年生と2・5年生の様子を紹介します。

まずは、1・6年生です。

運動場でソフトボール投げをしている様子です。

先生方も6年生も、互いに役割を分担し短時間で効率よく実施していました。

次に2・5年生です。

体育館で、立ち幅跳び、長座体前屈、上体起こし、反復横跳びをしていました。

【正しく計測するために5年生が足の位置を確認】

【効率よく測定するために5年生が2年生を誘導】

【ステージ上では上体起こしをしています。】

【2年生の回数を数えている5年生】

【2年生も5年生の回数を数えていました。】

どちらも上級生がやさしく声をかけ、お世話をする姿がたくさん見かけられました。上級生になると本当に頼りになるなと思いました。

下級生の新体力テストを手伝ってくれた上級生の皆さん、ありがとうございました。

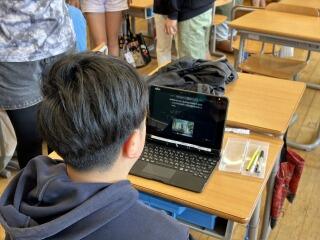

三先生を偲ぶ会に向けて~6年生の様子~

5月8日(水)

体育館で新体力テストが行われていた3時間目、6年生の教室では「三先生を偲ぶ会」の準備が進められていました。

1945年(昭和20年)5月14日。

この日は日曜日でしたが、学校防備のため三人の女性の先生が出勤されておりました。この日、本校上空を飛んでいた戦闘機から発射された銃弾により、三人の先生方は命を落とされました。

「三先生を偲ぶ会」とは、1945年(昭和20年)5月14日に殉職された三人の先生方のご冥福を祈るとともに、年に一度、戦争や平和、命の尊さなどについて考える集会のことで、野鳥の森の中には「殉職三先生の碑」もあります。

また、事務室の出入り口のドアの上には、この日の出来事をまとめた「悲しみの日」という文章と三人の先生方の写真が飾られています。

6年生は、「三先生を偲ぶ会」の中で、この日の出来事や当時のことを下級生にもわかりやすく伝えるために劇にして演じたり、調べたことを発表したりするのです。

この日は、タブレットを活用し、調べたことを動画にするという作業をしていました。音声も録音するので、別の部屋で本番を行っていました。

教室では、本番前の子どもたちが班別に練習していました。

今年の「三先生を偲ぶ会」は6月14日(金)の予定です。

昨年度の「三先生を偲ぶ会」の様子はこちらからご覧いただけます。↓をクリックしてご覧ください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |