令和6年度 学校の様子

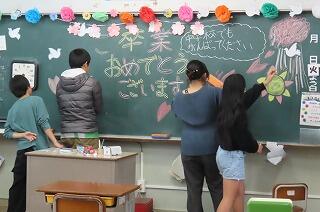

卒業式に向けて~前日準備~

3月24日(月)

今日の5~6時間目は、4・5年生が明日の卒業式の準備を行いました。

まずは、役割分担を確認しました。

その後、各自、担当の先生と清掃等を行いました。

清掃等が一区切りついたところで様子を見に行くと、体育館内はもちろんのこと、玄関から体育館までの通路はきれいに掃除がされ、花が飾られていました。

4・5年生が、それぞれの役割をしっかりと果たしてくれたこともあり、予定よりも少し早めに準備が終わり、残りの時間で呼びかけや歌の練習までできました。

明日のお天気は晴れの予報。

本校を巣立つ28人の6年生の卒業式が無事に終了しますように…。

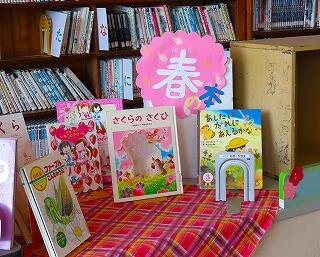

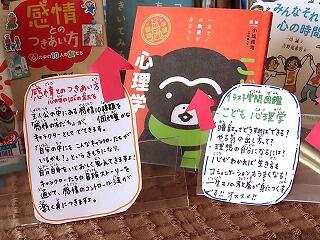

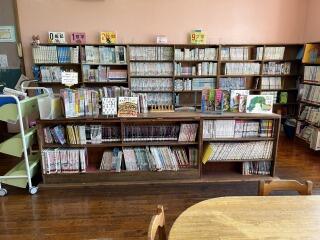

学校図書館の様子

3月21日(金)

先日、学校図書事務の先生が来校され、学校図書館の整備をされていました。

春に向けた展示がされていました。

学校図書館が子どもと本が出合う素敵な場所になっています。

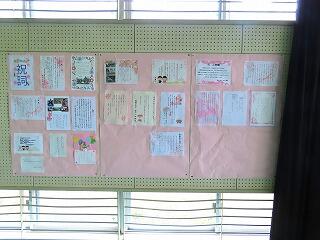

卒業式に向けて

3月21日(金)

来週の卒業式に向けた準備は、こんなところでも進んでいます。

各学年でお世話をしているこれらの花は、卒業式会場に飾られます。卒業生のために…と心を込めてお世話をしています。

児童用玄関に掲示された卒業生へのメッセージです。1枚1枚、旅立つ卒業生への感謝の気持ちが込められています。

卒業式は3月25日(火)です。

卒業式に向けて~6年生だけの練習~

3月6日(木)

2月の中旬からスタートしている卒業式の練習。6年生だけで行うものと、卒業式に参加する4~6年生で行うものとがあります。

来週の火曜日(3/11)には予行練習が予定されており、6年生はそれに向け、入退場、別れの言葉、卒業証書授与などの練習にも取り組んでいます。

今日は、卒業証書授与と別れの言葉、退場の練習がありました。

【別れの言葉では、保護者の方を向きます】

【後ろ姿からも、真剣さが伝わります】

【別れの言葉の中では、歌も歌います】

【顔を上げ、前を見て退場する6年生】

卒業証書授与の場面は、とても緊張します。自分の席からステージに移動し、自分の席に戻るという一連の流れを覚え、更には返事をするタイミング、友達と一緒に礼をする等、全体の流れも意識しなければなりません。子どもたちは、一つ一つの動きを確かめながら全ての練習に取り組んでいます。

卒業式当日の6年生の姿を温かく見守っていただけると幸いです。

オンラインで中学校とつながる!!~6年生外国語~

3月6日(木)

6年生は、3月4日(火)の5時間目の外国語の時間に、都農中学校の1年生とオンラインでの交流活動を行いました。

都農中学校の1年生の教室と、6年生の教室をオンラインでつなぎ、6年生が中学生になって頑張りたいことを、グループ毎に作成したプレゼン資料を使って、英語で伝えるという活動でした。

6年生が英語で話すと、中学生が英語で答えてくれます。上の写真の右側にある2枚の写真は、上段が中学校の教室、下段が6年生の教室の様子です。発表をする児童がタブレットの前に座り、話をします。

6年生の発表内容に関して、中学生から応答があると6年生の表情も緊張が和らぎ笑顔が見られます。伝わった…という実感があるからだろうなと思いました。

私が小学生の頃には行われていなかった外国語の授業が、こうしてオンラインという形でも実施されているのです。驚きもありますが、うらやましくもあります。この経験が、中学校の英語科の学習につながっていくといいなという思いで、参観しました。

この授業をするにあたり、外国語専科の先生や中学校の先生方、機器の不具合に対応するために来校してくださった業者の方々など、たくさんの方の支援をいただきました。皆さんが「都農町の子どもたちのため」にお力添えくださることに感謝いたします。皆様、本当にありがとうございます。

奉仕作業、ありがとうございました。

3月3日(月)

昨日(3/2)は、本年度最後のPTA奉仕作業がありました。

今回は、卒業式に向け、6年生児童・保護者による体育館掃除及び校舎の掃除と窓拭き等を中心とした親子作業としました。合わせて、これまで参加できなかった保護者の皆様にもお声掛けさせていただきました。

窓拭き掃除は、普段の清掃時間ではなかなか手が行き届きません。また、窓に張られた蜘蛛の巣は取るのにも一苦労。さらに高いところになるとますます大変です。

今回はそのあたりを重点的にやっていただきました。約一時間の作業でしたが、きれいになりました。

卒業式まで、6年生の登校日数はあと15日。

気持ちよく巣立ってもらえるといいなと思っています。参加した6年生、保護者の皆様、本当にありがとうございました。

心温まるお別れ集会

3月3日(月)

先週の金曜日(2/28)はお別れ遠足でした。

あいにくの雨で、校内遠足になりましたが、子ども たちは楽しい時間を過ごしていました。

本校では、お別れ遠足の日に全校児童が体育館に集まって、1~5年生が、6年生へこれまでの感謝の気持ちや中学校入学に向けたエールを送るお別れ集会が行われます。今日は、その様子を少しご紹介いたします。

まず、1~5年生の待つ体育館へ、6年生が入場してきます。

いよいよ集会が始まります。

まずは、1年生。

1年生は6年生への感謝の気持ちを伝えた後、一人一人に手作りのメダルをプレゼントしました。

もらったメダルを嬉しそうに手に取って眺めたり、互いに見せ合ったりする6年生の姿が印象的でした。

続いて2年生。

2年生は、算数で学習したかけ算九九の歌を替え歌にして、元気いっぱい歌い、6年生に思いを伝えていました。

次は3年生。

3年生は6年生に向けた4つのメッセージをユニークな形で伝えていました。

どんなメッセージかわかった6年生は答えます。

3年生からのメッセージは次のとおりです。

【やさしいことば】

【6年間ありがとう】

【そつぎょうおめでとう】

【中学校でもがんばってね】

続いて4年生。

4年生は、6年生に感謝の気持ちを込めてソーラン節を踊り、6年生卒業後も自分たちが頑張ることを宣誓という形で伝えてくれました。

最後に、全員で6年生にエールを送りました。

5年生は、6年生に縄跳びで対決を挑みました。

まずは、前跳び対決。

これは、6年生の勝利。

次は、あや跳びの部。

一斉に始まったのですが、6年生が次々に失敗してしまい、あっという間に最後の一人になってしまいました。

体育館内は、一人になった6年生と5年生を応援する声が入り混じった大歓声に包まれました。

ほんのわずかの差でしたが、6年生が先に失敗してしまい、5年生の勝利となりました。

最後は二重跳び対決。

今度は、5年生が次々に失敗し、最後の一人となってしまいました。

再び体育館は大歓声に包まれましたが、ここは6年生が勝利を収めました。

下級生たちからの感謝の気持ちを受け取った6年生は、歌でお返しの気持ちを届けました。

6年生が歌い始めると、体育館は一瞬にして静かになり、子どもたちは6年生の歌に耳を傾け、真剣な表情で聴き入っていました。

集会の最後は、体育館から退場していく6年生を拍手で送り出しました。

心温まるお別れ集会ができたことをとてもうれしく思いました。

楽しそう!!~2年生 音楽~

2月19日(火)

いつものように校内を回っていると、北校舎からとても楽しそうな音楽が聞こえてきました。

音楽は2年生の教室から聞こえていました。子どもたちが演奏していた曲は「こぎつね」でした。

最初はイスに座って演奏していましたが、立って演奏したい子どもは立ち上がってもよいことになると、ほぼ全員が立ちました。

2年生以上は音楽専科の先生が授業されます。

子どもたちは、先生のいうことをよく聞き、学んだことを活かして、集中して演奏していました。

少しずつテンポをあげて演奏しても、全員の音が揃っていて驚きました。上手だなと思いました。

この演奏は、20日(木)の参観日で発表するようです。子どもたちの成長を感じられる場面だと思います。2年生の保護者の皆様には、ぜひ観ていただきたいです。

子ども議会

2月19日(水)

2月17日(月)に、都農町役場新館3階議場において、都農町内の小学校6年生の代表19名が参加し、子ども議会が開催されました。

今年度、都農町内の6年生は、総合的な学習の時間に、町が推進しているゼロカーボンに関わる学習を進めてきました。ゼロカーボンは、CO2を含む温室効果ガスの排出量を0にした状態もしくは0にするための取り組みを指しています。この子ども議会は、その学習のまとめとして、子どもたちが議員となり、町に提案するというものでした。

開会前には、参加者全員で流れを確認したり、発表内容の確認を行ったりしていました。

子ども議会が始まりました。

本校の6年生もこれまでの学習で調べたことや考えたことを堂々と伝えていました。

子ども議員(手前の赤丸)の質問には、役場の担当課の課長様(奥の赤丸)が回答してくださいました。実際の議会と同じように対応してくださることがありがたかったです。

子どもたちは役場の皆さんに自分たちの考えをよりわかりすく伝えるために、どのグループも模造紙に考えをまとめ、それを提示していました。

無事に子ども議会が終了し、参加した子どもたちは、町長様、副町長様、教育長様と一緒に記念写真を撮りました。左側に見えるのはテレビカメラです。テレビの取材も入っていました。

各学校とも同じテーマで学習を進めていたので、共感できる部分もたくさんあったのではないかと思います。また、他の学校の同学年の子どもたちの考えを聞くことや、議場に入り、役場の皆様に自分たちの考えを説明し、提案するという貴重な体験もできました。

議場に入れなかった子どもたちは、議場と各教室をオンラインでつなぎ、議会の様子を見ることができました。

今回、子どもたちが提案したことの中には、すでに町として取り組まれていることも多数ありました。今後、そのことを知った子どもたちが、当事者意識をもって日々の生活を送ることや周囲の人に呼びかけ、取り組みの輪を広げていくこともゼロカーボンにつながることだと感じました。

子ども議会は終わりましたが、これからも、子どもたちには当事者意識をもってゼロカーボンへの取組を続けてほしいと思いました。

都農町をはじめ、「つの学」をリードしてくださった(株)イツノマの皆様、本当にありがとうございました。

卒業式練習始まる

2月14日(金)

2月13日(木)から、今年度の卒業式の練習が始まりました。今回の練習は6校時となっていました。

気づくと6校時が始まっており、慌てて体育館に行きました。体育館では呼びかけと歌の練習が行われていました。

本校では、6年生だけでの練習と、卒業式に参加する4年生以上で行う練習とに分けて練習を行っています。一足先に6年生だけの練習が始まりました。

卒業式は3月25日ですが、保護者や地域の皆様に成長した姿を見ていただき、これまでの感謝の思いが伝えられるような卒業式にしていきたいと思いました。

お弁当の日を前に~栄養教諭の先生と学ぶ~

2月13日(木)

昨日(2/12)の2時間目、校内を回っていると、6年生が家庭科の授業をしていました。教室の中を見ると、栄養教諭の先生の姿がありました。

そう言えば…6年生の家庭科の授業で栄養教諭の先生が授業をされるという話を聞いていたのを思い出しました。黒板を見ると「お弁当の日」に関することが書いてありました。

電子黒板にはお弁当の見本が映し出されていました。

食べることは生きていくこと、命に直結します。自分の体は食べたもので作られていることを知り、お弁当の日を通して、自分の食生活について興味をもってもらえるといいなと思いながら授業を見ていました。

いつか、一人暮らしを始めた時、今回の学習やそれまでの経験が生かせるといいなと思いました。

第4回学校運営協議会

2月12日(水)

2月10日(月)の1~2時間目に、第4回学校運営協議会を行いました。本年度最後の協議会でした。

会の前には、授業参観を行いました。

【ろう下からの参観】

【教室に入っての参観】

【掲示物も熱心に見てくださいました】

今日の会では、学校評価や150周年に関することや次年度の学校経営ビジョン(案)について協議を行いました。

学校評価につきましては、近々、HPで公開できると思います。150周年に関しても、情報提供できる状況になりましたら、HP等でお伝えしていきたいと思います。次年度の学校経営ビジョン(案)につきましても貴重なご意見をいただきました。

地域の中の学校として「通わせたくなる学校」「協力したくなる学校」「地域と共にある学校」を目指していきたいとお伝えしたところ、学校だけで頑張るのではなく、地域にも広く、手伝ってほしい内容等発信してほしいとの意見をいただき、本当に心強く思いました。

次年度もよりよい学校づくりをめざし、学校運営協議会における協議を充実させていきたいと思っています。委員の皆様、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

見てください!!

2月10日(月)

朝、校門で登校してくる子どもたちを迎え終わった後、校舎内に戻ろうとしていた時に、「校長先生、見てください!!」と声をかけられました。

見てみると…

厚さ2~3cmほどの氷を手にした子どもたちがいました。

「すごいです。見てください。」と興奮気味に話してくれます。私も、すぐに写真を撮らせてもらいました。

その横で、こんな感じで氷を採取し続けていました。

健康観察の時間が迫っていましたので、教室に戻るように声をかけると、名残惜しそうにしながら、駆け足で靴箱へ走っていきました。

寒い朝でも、こうして楽しみを見つけられる子どもたちっていいなと思いました。

2月の全校朝会

2月10日(月)

7日(金)の朝の活動の時間に、2月の全校朝会をオンラインで行いました。

【オンラインの際は学校図書館から発信します】

校長先生の話では、節分に関連する話、3学期が始まって1か月が過ぎたところでの自分自身の振り返りを通して、今一度「3学期は0学期、仕上げは準備」の合言葉に立ち返り、最後まで頑張ろうと子どもたちに呼びかけました。

係の先生からは2月の目標について、お話がありました。2月の目標は「1年間の学習をふり返り、復習しよう」です。どの学級も係の先生からのお話を、静かに聞いていました。

その後、3名の児童が習い事や少年団活動を通して手にした賞状を渡しました。

登校日数は30日を切りました。

「3学期は0学期、仕上げは準備」の合言葉と共に「夢をもち、夢に向かって努力する子ども」の育成を目指し、頑張っていきたいと思います。

つのぴょんがやってきた~3年生総合的な学習の時間~

2月7日(金)

2月5日(水)4校時。

今、3年生は、総合的な学習の時間に「都農町の観光」について学習しています。

この日、子どもたちが都農町の観光について学びを深め、自分にとって必要な情報を収集するために、スペシャルゲストが来校してくださいました。そのスペシャルゲストが、都農町観光協会の方と都農町観光協会のキャラクターである「つのぴょん」です。

つのぴょんの登場に教室は大歓声!!つのぴょんも身振り手振りで子どもたちの歓声に応えていました。

【子どもたちの視線はつのぴょんに釘付け!!】

【イスに座り、アシスタントとして頑張るつのぴょん】

つのぴょんの使用している衣装の秘密や、都農町の観光名所や名産品等について話を聞いていました。

話を聞きながら、一生懸命メモを取る子どもたちもいました。

自分たちの住んでいる都農町について、楽しく学べました。都農町観光協会の皆様、つのぴょん、ご協力ありがとうございました。

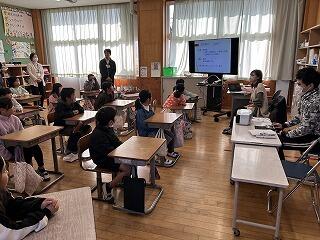

入学説明会

2月7日(金)

2月5日(水)の午後から、新1年生の保護者を対象とした入学説明会を実施しました。

今週は寒い日が続き、この日も肌寒い風が吹いていました。

各担当の先生方から説明があり、その後は、保護者の皆様にもご協力いただき、体育館の椅子を片付けていただきました。その後、入学後に使用する物品の購入をしていただきました。

入学式は4月11日(金)です。在校生及び全教職員一同、新1年生の入学を心よりお待ちしています。

昔の遊び~地域の皆様と一緒に~

2月4日(火)

1年生の生活科では、昔の遊びを体験する学習があります。

「昔の遊び」ですから、今の子どもたちはあまり経験したことのない遊びになります。そうなると、それを教えてくださる先生が必要になります。

本校では、地域学校協働本部に講師の派遣を依頼し、2月3日(月)の2~3時間目に地域の方と一緒に昔の遊びを通した交流学習を行いました。

まずは、体育館で顔合わせ。

子どもたちの前には、たくさんの地域の先生が立っておられ、子どもたちはその多さに驚いていました。

この日、子どもたちが体験した遊びは、「はごいた」「だるま落とし」「けん玉」「ビー玉」「おりがみ」「こま」でした。

写真がうまく撮れていないので伝わりにくいと思いますが、子どもたちは初めてのことに戸惑い、悪戦苦闘していました。特に「こま」は、ひもを上手く巻けず、真剣な表情で巻き方を教えてもらっている姿が印象的でした。

今回、14名の地域の方に先生となっていただきました。帰られる際に「子どもたちから、元気をもらいました」「とても楽しい時間でした」という、うれしいお言葉をいただきました。

校区に関係なく、講師としてご参加いただいた皆様の姿に、都農町の子どもたちは都農町の大人が育てていくんだなぁ、子どもたちは幸せだなと思いました。

ご協力いただいた地域の皆様、講師派遣等でご尽力いただいた都農町地域学校協働本部のスタッフの皆様、本日は本当にありがとうございました。

ありがとうございました!!~今年度最後の読み聞かせ~

2月3日(月)

1月30日(木)の朝の活動の時間は、本年度最後の読み聞かせでした。

各学級の代表児童が、学校図書館で待機されている読み聞かせの方を自分たちの教室へ案内していきます。

会話をしながら教室へ移動する後ろ姿に、この時間を楽しみにしている子どもの気持ちが感じられます。

各学級の様子をご紹介します。

1年1組

2年1組

3年1組

4年1組

4年2組

5年1組

5年2組

6年1組

これで今年度の読み聞かせは終了となります。今回もたくさんの本やお話に子どもたちが出会う機会を作っていただき、本当にありがとうございました。

次年度もどうぞよろしくお願いいたします。

ひむかかるた大会に向けて~校内予選①~

1月29日(水)

昨日の昼休みに、2月15日(土)に宮崎公立大学体育館で開催される第16回ひむかかるた大会に向けた第1回校内予選が行われました。

参加を希望する4年生以上の子どもたちは、毎日、昼休みに練習をしていました。

予選会の様子を見ていたら、いろんなルールがあることがわかりました。再度、「ひむかかるた協会」のHPを見て、大会規則を確認してみました。細かな部分までルールが決められていましたが、これは公平・公正を保つためには必要な事なんだなと思いました。

昨日は、欠席者もいたので、予選会はまた別の日にも開催されることになっています。

大会での上位入賞を目指している子どもたちもいるようですが、「ふるさと宮崎」のことをより理解し、もっともっと宮崎を好きになってもらえるといいなと思いながら、予選会の様子を見ていました。

創立150周年に向けて~準備委員会始動!!~

1月28日(火)

昨夜、本校校長室において、第2回都農町立都農小学校創立150周年記念準備委員会が行われました。

本校は来年度(令和7年度)に創立150周年を迎えます。昨年末に、第1回の準備委員会を開き、実行委員会の立ち上げや組織等について方向性を確認しました。

第2回となった昨夜は、組織の在り方やどのようなことに取り組むかについて協議を行いました。

準備委員会のメンバーは歴代PTA会長及び現PTA会長・副会長、学校代表(校長・教頭)となっています。

150年という節目を迎える年に向けた準備が少しずつ始まりました。保護者の皆様、地域の皆様とともに、地域の中の学校としてこの節目を意味ある年にしていきたいと思います。

ご協力ありがとうございました。~赤い羽根共同本当に

1月28日(火)

昨日のお昼休みに、本校の計画委員会の子どもたちから、都農町社会福祉協議会の皆様へ、校内で協力を呼びかけて集まった赤い羽根共同募金の贈呈を行いました。

募金に協力くださった皆様、本当にありがとうございました。集まった募金で、町内でお一人で生活されている高齢者の皆様へお茶等をお渡しするお金の一部になるということです。

助けあいの気持ちを形にする一つの方法が、この赤い羽根共同募金だと思います。これからも、互いに支え合い助け合う気持ちを大切にしていきたいと思います。

劇団「はれまる」さん来校~「ありがとう星人」を鑑賞~

1月24日(金)

昨日(1月23日)の6校時、6年生を対象に、都農町内にお住いの皆様で構成された「劇団『はれまる』」さんによる「ありがとう星人」というお話の鑑賞会を行いました。

会場には、1年1組の隣の多目的室を使いました。前日から暗幕を張るなどの準備も行ってくださり、鑑賞会の雰囲気が漂っていました。

劇団の皆様は、次々に入室する6年生を笑顔で迎えてくださるので、子どもたちも笑顔になり、テンションも上がってくるのを感じました。

今回鑑賞した「ありがとう星人」はもともとは紙芝居だったとのこと。今回は人が演じたり、紙芝居の画像をパソコンに取り込んで、スクリーンに映し出したりするという方法で上演されました。

鮮やかな色の紙芝居の絵に魅了されてしまいました。正面からの撮影ではないため、少し見にくいかもしれませんが、ご了承ください。

タイトルの「ありがとう星人」は、下の写真の黄色い生き物ですが、発する言葉は「ありがとう」のみ。くりかえし言われる「ありがとう」の言葉に、相手の気持ちが変わっていくという場面も見事に描かれていました。

すっかりお話の世界に引き込まれた6年生は、場面が変わるたびに、自分の思いを口にしていました。

鑑賞会が終わり、スタッフの紹介が行われましたが、その際、劇団の皆様は、6年生の素直なつぶやきに感動されたことや、そのつぶやきが演じる側の力になり、いつも以上に熱のこもった演技ができたとおっしゃってくださいました。

【劇団「はれまる」の皆様】

【スタッフの中には記録担当の方もおられました】

地域にはこのような素晴らしい取組をされている方がいらっしゃることを再確認すると同時に、このような機会を設けることができて本当によかったと思いました。この鑑賞会を通して、卒業を間近に控えた6年生に伝えたかったこと、考えてみてほしいことはきっと子どもたちには届いていると思っています。

劇団「はれまる」の皆様、本当にありがとうございました。

新しい本

1月16日(木)

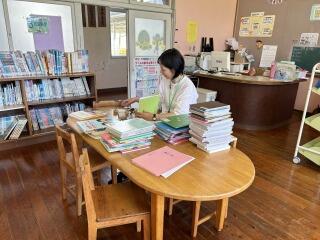

毎週木曜日は、学校図書事務の先生が来校される日です。

学校図書館を覗いてみると、何やら作業をされている最中でした。

声をかけ、尋ねてみると、新しく購入した本の受け入れ作業をされているとのことでした。

今回は、係の先生を中心に、先生方に選書していただき、PTA予算で49冊の本を購入しました。

【新しく購入した本の一部】

購入された本を見ると、思わず手に取って読みたくなるような本ばかり。興味をそそられる本がたくさんありました。

受け入れ作業が終了すると、新しい本のコーナーに49冊の本が並べられていました。

学校図書事務の先生は、購入した本の受け入れ作業の他、季節や行事に合わせ、関連本を一か所に集めてコーナーを作る仕事もしてくださいます。

今年も、都農小学校の子どもたちが本を手に取る機会を作り、本と子どもたちをつないでくださることでしょう。どうぞよろしくお願いいたします。

【新年を迎えるこの時期の展示】

エイサーの披露、無事終了

1月14日(火)

1月11日(土)道の駅「つの」にて、本校の5~6年生21名がエイサーを披露し、「沖縄県糸満フェア」を盛り上げてくれました。

披露予定時刻は11時でしたが、30分前には集合し、並び方を確認したり、衣装を着たりして準備を行いました。

【踊る場所の確認】

【衣装の着付けも協力し合って行います】

【エイサーの披露がスタート】

保護者をはじめ、地域の方々が見守る中、力いっぱいエイサーを披露してくれました。

【道の駅の方からもお礼の言葉をいただきました】

参加してくれた5~6年生の皆さん、ありがとうございました。

エイサーで盛り上げよう!!~沖縄県糸満フェア~

1月9日(木)

2学期末に、道の駅「つの」様より、都農町と姉妹都市である沖縄県糸満市に関するイベント「沖縄県糸満フェア」でエイサーを披露してもらえないでしょうか…というご依頼がありました。

5~6年生の先生方で協議し、参加できる子どもたちを募り、協力することになりました。

イベントは1月11日(土)、道の駅「つの」で行われます。

イベントに向けた準備ということで、今日の5時間目は、体育館で5~6年生全員でエイサーの練習をしていました。

イベントに参加予定の児童は5~6年生合わせて21名になっています。

こうして5~6年生全員でエイサーを踊ることはもうないのだろうな…と思うとしんみりしてしました。

お時間のある方は、子どもたちの披露するエイサーを見に、道の駅「つの」までぜひお越しください。

1月11日(土)11時に踊る予定です。

合言葉は「3学期は0学期、仕上げは準備」

1月6日(月)

令和7年がスタートしました。

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

タイトルに書いた言葉は、始業式の中で子どもたちに話した内容です。3学期は次の学年の0学期と言われることから、「今の学年の仕上げをしながら次の学年の準備を整えていきましょう」という話をしました。また、今年は巳年なので、「脱皮する蛇のようにパワーアップしていきましょう」ということも伝えました。

5年生児童の代表作文、栄養教諭からの給食感謝週間に係る話などを静かに聞くことができ、よい始業式になりました。

3学期もどうぞよろしくお願いいたします。

【代表作文の発表】

【栄養教諭のお話】

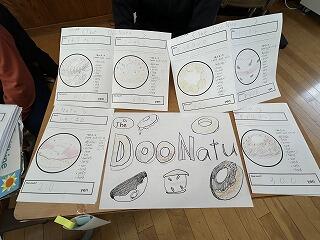

「レストランを開こう」~5年生外国語~

12月17日(火)

先週、5年生からは招待状を、外国語専科の先生からは授業参観の案内をいただいていました。

内容は、現在、外国後の授業で「レストランを開こう」という学習していて、その学習の成果を発表する授業に来てほしいということでした。

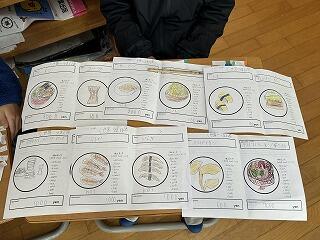

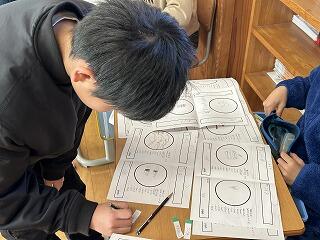

子どもたちは、思い思いのレストランを開き、お客さんとして来室した先生方や隣の学級の友だちに英語で声をかけ、やり取りをするというものでした。

実際のやり取りは以下のようなものでした。

店主:Hello.

お客:Hello.

店主:What would you like?

お客はお店にあるメニューから好きなものを選び、値段を尋ねます。

お客:I'd like ~. How much is it?

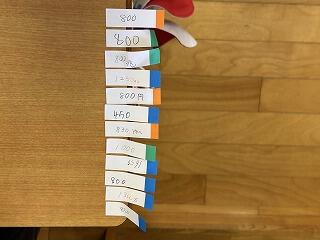

店主:~円

お客:OK,here you are.

(言われた代金を記入した付箋を渡す)

店主:Thank you.

いろんなお店があるのはもちろんですが、工夫を凝らしている子どももいて、来室された先生方や、隣のクラスの子どもたちも、楽しい雰囲気の中、学習した成果を大いに発揮することができました。

授業の様子をご紹介します。

5年1組

上の写真のお店は、商品の提示の仕方がメニューブックみたいになっていて、お客さんに募金も呼び掛けるというユニークなお店になっていました。向かって左側にある小さな袋の中に募金をいれるようになっていました。

5年2組

メニューの中から好きな食べ物を選び、値段を確認します。

値段を確認したら、金額を付箋に書き出し、店主に渡します。

中には、こんなふうに机に付箋を貼っている子どももいました。

このように英語に触れあい、日常会話へとつながっていく授業はいいなと思いました。

5年生の皆さん、ご招待いただきありがとうございます。

第3回学校運営協議会

12月13日(金)

12月10日(火)に、第3回学校運営協議会を開催しました。

今回の学校運営協議会では、児童、保護者、職員で行った自己評価(今年度の教育活動の振り返り)の説明や創立150周年に向けた学校の取組などについて協議を行いました。

今後、学校運営協議会委員の皆様からも今年度の本校の教育活動等について評価いただき、いただいたご意見をもとに、次年度の学校経営方針等をまとめていくことになります。

小さな音楽会~3年生音楽~

12月13日(金)

昨日(12/12)、3年生の音楽の授業で、小さな音楽会が開かれました。

小さな音楽会で演奏された楽器は、リコーダー(ソプラノ、アルト、テナー)とチェロやチェンバロ。

チェロには、エンドピンという床に立てて楽器を支える棒状の部品(下の画像の赤丸の部分)がついています。

しかし、今回、演奏で使用されたチェロにはそのエンドピンがありませんでした。

エンドピンで楽器を支えるという方法は19世紀後半になってから一般化したため、それ以前は、両膝に挟んで固定して弾いていたそうです。

リコーダーアンサンブルの演奏の前には、リコーダーの紹介などもあり、子どもたちもこれまでの学習をふり返りながら音楽を聴いていました。

演奏された曲は、クラッシックあり、ジブリあり、クリスマスソングありで、子どもたちも知っている曲が流れると「これ○○だよね」と小さい声で曲名を確認しながら、生演奏を楽しんでいました。

リコーダー、チェロ、チェンバロの優しい音色が響く音楽室で行われた小さな音楽会はとても素敵な時間でした。

家庭教育学級研修視察

12月13日(金)

12月9日(月)に、今年の家庭教育学級の研修視察が行われました。

今回は、都城市の霧島ファクトリーガーデンでの施設見学とルピナスパークでの豆腐作り体験を行いました。

霧島ファクトリーガーデンでは、写真撮影可能な場所が限られていたため、撮影できた写真も少ないです。

宮崎観光ホテルで昼食を取り、その後、ルピナスパークへ向かい、豆腐作り体験を行いました。

ミキサーにかけた大豆をお湯の中に入れ、煮ます。

【この間に、煮汁を絞る準備をします。】

【鍋の状態を確認】

【鍋が重いので二人で抱えて移動】

ここから、煮汁を絞り、豆乳とおからに分ける作業が始まります。煮汁は熱く、皆さん熱さに気を付けながら作業を進めました。

【パッドの中の白い液体が豆乳です!!】

【絞った豆乳を鍋に移し、集めます】

【豆乳を絞ったあとにできる「おから」】

鍋を再度火にかけ、豆乳に、にがりを加えていきます。(ここは写真がありません。すみません。)

鍋を火にかけている間に、型に流し込むための準備をします。

にがりを加えた鍋が運ばれます。

いよいよ、型に流し込み最後の仕上げへと入ります。

型に流し込んだら、布で包み、重しをします。

この状態でしばらく待ちます。

最後に切り分けます。

【参加者全員で平等に分けます】

こうして豆腐作り体験も無事に終了しました。

それぞれの工程の間にちょっとした隙間時間ができると、調理台の片付けが始まり、使用した調理道具を洗い、次々と片付けていかれます。先を見通した無駄のないてきぱきとした動きに思わず見とれてしまいました。段取りを考えながら、日々の家事を行っておられるのだなと思いました。

本当に見事で、素晴らしい、誇れる姿でした。

帰宅後は、持ち帰ったできたての豆腐が食卓に出されたご家庭もあったのではないでしょうか。私もおいしくいただきました。

施設見学や体験活動も充実していましたが、バスの中での時間も、より互いを知る機会になっていたと思います。

次年度もたくさんの保護者の皆様のご参加をお待ちしております。

企画された家庭教育学級の役員の皆様、参加された保護者の皆様、本当にありがとうございました。お疲れさまでした。

4年生総合的な学習の時間~福祉学習~

12月12日(木)

先週の金曜日(12/6)、4年生が総合的な学習の時間に福祉学習を行いました。

4年2組の授業の様子を紹介しますが、4年1組でも同様の授業を行っていただきました。

今回は、前回の学習の続きになります。

前回の学習の様子は↓をクリックしてください。

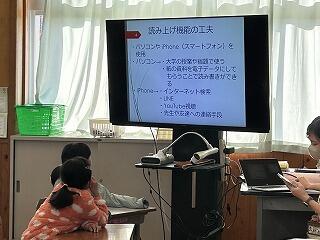

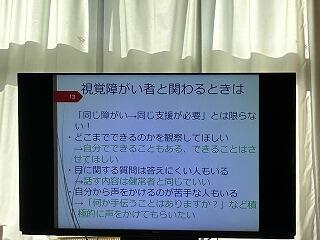

今回の学習では、視覚に障がいのある宮崎大学に通う学生さんを講師としてお招きし、お話を伺いました。

視覚に障がいがある中で、どのように生活を送っているのかなどのお話を聞きました。

文字を読むことは難しくても「読み上げ機能」を活用して、送られてきたLINEも音声として聞くことで確認できるとのことでした。授業の中で、実際に社会福祉協議会の方が大学生にLINEを送り、届いたLINEを読み上げ機能を活用して内容を確認する様子を見せていただきました。

【社会福祉協議会の方がLINEを送信】

【LINEが読み上げられる音声を聞きました】

この他にも、点字にされた英語の教科書の実物を見せていただきました。

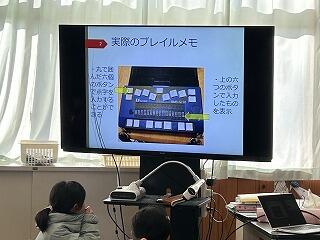

さらに、ブレイルメモという機械も見せていただき、実際に操作していただきました。

ブレイルメモとは、コンピューターの画面に表示された活字の情報を音声で読み上げるシステムのことで、点字ディスプレイを使って点字として表示することができます。また、パソコンやスマートフォンと接続でき、情報取得やメモを取ることができるそうです。

【社会福祉協議会の方が説明をしてくださいました】

また、日常生活では欠かすことのできない「白杖」も触らせていただきました。

授業の中では、視覚に障がいがある方々とのかかわり方についてアドバイスもいただきました。

初めて見るもの、触れるものがあり、大学生のお話を聞きながら、子どもたちはいろんなことを感じたようです。

相手の意思を確認した支援ができるようになるといいなと思いながら授業を参観しました。

宮崎大学、都農町社会福祉協議会の皆様、本当にありがとうございました。

持久走記録会

12月10日(火)

先週の金曜日(12/6)の午後、藤見の陸上競技場にて、本年度の持久走記録会を行いました。

【開会式の様子】

当日は風もなく、穏やかな天候の中で大会を実施することができました。

【競技中の様子】

【閉会式の様子】

陸上競技場にはたくさんの保護者の皆様が応援に駆けつけてくださいました。おかげで、子どもたちも練習の成果を発揮できました。保護者の皆様、ありがとうございました。

4年生総合的な学習の時間~福祉学習~

12月3日(火)

今日の3時間目、4年生は総合的な学習の時間に都農町の社会福祉協議会の方を講師としてお招きし、2回目の福祉学習を行いました。

今日の学習は、アイマスクを着用し、視覚に障がいのある方の日常を体験するというものでした。

まずは、じゃんけんの体験です。

アイマスクをしているので、勝敗がわかりません。

そこで、互いに手を触り勝敗の確認をしていました。

次に、二人一組になって、ろう下を歩く歩行体験を行いました。

すいすい歩くペアもありましたが、中には前が見えないことに不安を覚え、なかなか前に進めない子どももいました。

子どもたちからは、「今、5年2組の前だよ」とか「前から人が来るからこっち(自分の方)に来て」など、その場の状況を言葉で知らせ、アイマスクをしている友だちに安心感を与える言葉も聞こえてきました。

どうしても不安なのでしょう。途中でアイマスクを外してしまう子どももいました。その時、その子どもがつぶやいた一言が「見えるって幸せやね」でした。

次回は金曜日。

講師には、視覚に障がいのある大学生をお招きします。実際の生活の中での困り感などを聞き、今の自分たちにできることを考えてもらえるといいなと思っています。

都農町社会福祉協議会の皆様、ありがとうございました。

世界に一つだけのクリスマスツリー~1年生図工~

12月3日(火)

12月2日(月)に、1年生教室で相互参観授業が行われました。

教科は図工で、「世界に一つだけのクリスマスツリーを作ろう」ということで授業が行われました。

2時間続きの授業の2時間目を参観しました。

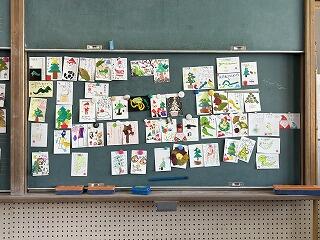

教室に入ると、すでに、黒い色画用紙の上に緑や白、黄緑色の絵の具を使ってクリスマスツリーが描かれ、一番上に飾る星を選び、貼り付け作業を行っていました。

この後、世界に一つだけのクリスマスツリーにするために、子どもたちは先生の用意したシールを使って飾りつけをしていきました。

友だちとシールを分け合って使ったり、友だちの工夫しているところを自分のクリスマスツリーに取り入れたりしていました。

完成した作品は、ろう下に展示され、そこだけ一足早くクリスマスがやってきたように感じました。

食育の授業

12月3日(火)

今日は11月28日(木)に行われた食育の授業の様子をご紹介します。

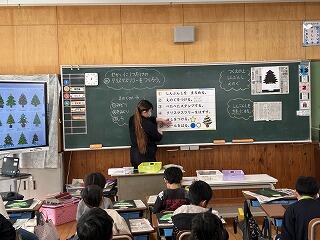

この日は、西都児湯の栄養教諭の先生方が本校に来校され、3年1組で行った食育の研究授業を参観されました。

【教室後方で授業を参観する栄養教諭の先生方】

この授業では、好き嫌いをなくす方法を考えていきました。多くの場合、栄養教諭の先生のお話を聞いて、自分の好き嫌いを見直すという形になるのですが、今回は、子ども同士で解決していくという形で授業が進められました。隣に座っている友達の苦手な食べ物を聞き、それについて調べ、美味しい食べ方や食べたくなる食べ方を紹介するというものでした。

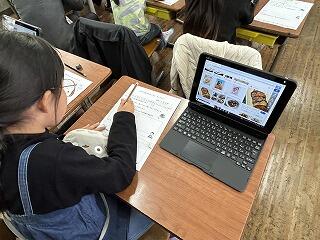

【インターネットで食べ方を調べている様子】

【調べたことはメモします】

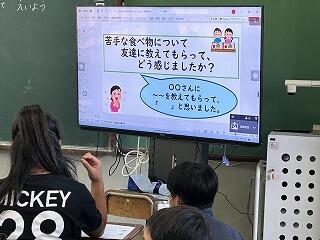

【こんな食べ方があったよ…と伝え合う様子】

【子どもたちの話に耳を傾ける参観者】

【紹介された食べ方について感想を発表中】

紹介してもらった感想としては、「せっかく調べてもらったけど、食べられるかどうかわからない」とか、「正直、やっぱり食べられない」という素直な意見もありましたが、友達が調べてくれたことを「うれしいと思った」とか「その方法で食べてみたい」いとう声も聞かれました。

栄養教諭の先生が授業の中で「苦手な食べ物について知ることも大切ですよ」とおっしゃいました。大人になると確かにそういう部分もあるよなと思いながら授業を見ていました。

誰でも自分に必要な情報を簡単に手に入れられる時代になりました。わかりやすく作られた動画も見られます。自分の好き嫌いを克服する方法も変わってくるんだなと思った1時間でした。

人権集会

11月28日(木)

今日の朝の活動の時間に人権集会を行いました。

人権集会の様子をご紹介する前に、法務省のHPで紹介されている権週間についてご紹介します。

~法務省HPより~

昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。

法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、昭和24年(1949年)から毎年、各関係機関及び団体とも協力して、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。

いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障害のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。

これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。

この流れを受け、本校でも、国や社会全体として取り組む人権問題を、子どもたちと共に考えるために、人権週間(12/4~12/10)を前に集会を開いたのです。

それでは、本日の集会の様子をご紹介します。

【各学級で作成した人権標語】

まず、各学級の標語を発表しました。

【1年1組】

【2年1組】

【3年1組】

【4年1組】

【4年2組】

【5年1組】

【5年2組】

【6年1組】

【係の先生からのお話】

ここで各学級の標語を紹介します。

1年1組

「つたえよう すてきなことば ありがとう」

2年1組

「ふわふわことばを つかって

みんな元気にな~れ みんななかよくな~れ

みんなえがおにな~れ」

3年1組

「相手を思って みんなと話そう」

4年1組

「ふわふわ言葉で仲よく 笑顔!」

4年2組

「助けあい みんな仲良く いいクラス」

5年1組

「心に思いやりの花咲かせ

仲間とともにつくろう 笑顔の未来」

5年2組

「ありがとう 笑顔あふれる 言葉かけ」

6年1組

「優しさで 笑顔あふれる都農小を

チクチク言葉をふわふわ言葉に」

集会後、この標語は各学級に掲示されることになっています。

さて、本年度で第76回を数える人権週間のテーマは、「『誰か』のこと じゃない。」です。

子どもたちの考えた標語にも、第76回人権週間のテーマにつながることが多く書かれていました。

自分事としていろんなことを考えていける子どもたちを育てていきたいと思います。

PTAミニバレーボール大会~5年ぶりの開催~

11月24日(日)

午前中のおすずっ子祭りの後、午後からは会場を町民体育館に移し、PTAミニバレーボール大会を行いました。実に5年ぶりの開催ということでしたが、会場は熱気に包まれ、大いに盛り上がりました。

その様子を少しご紹介します。

まずは、けがの防止のため、準備体操を念入りに行います。

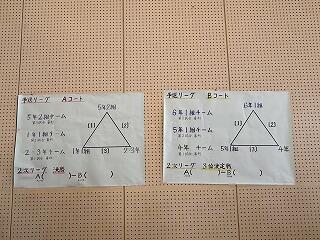

対戦表はこのようになっていました。

いよいよ試合開始。

【円陣を組んでいるチームもありました】

【Aコート 第1試合の様子】

【Bコート 第1試合の様子】

【Aコート 第2試合の様子】

【Bコート 第2試合の様子】

各コート2試合目が終わったところで、決勝戦と3位決定戦が行われました。

結果は以下の通りです。

3位 2・3年生チーム

2位 6年1組チーム

優勝 1年1組チーム

皆様、とてもよい表情をしています。

写真は撮れていませんが、決勝戦・3位決定戦が終わると、保護者の皆様が率先してモップかけ等を行ってくださり、片付けも早く終わりました。

運動会の時もそうでしたが、午前中のおすずっ子祭りでも、午後のPTAミニバレーボール大会でも、保護者の皆様が、率先して片付けなどを手伝ってくださいます。本校の保護者のよき伝統として受け継がれているものだと思いますが、これは本当に素晴らしいことです。

保護者の皆様、終日、本当にお疲れ様でした。皆様のご協力のおかげで、とてもよい一日になりました。ありがとうございました。

おすずっ子祭り無事終了!!

11月24日(日)

今日は11月の参観日で、毎年恒例のおすずっ子祭りを開催しました。

各学年のふれあい活動の様子等を紹介します。

1年生「絵はがき」づくり

はがきに絵を描いたり、年賀状を作成しました。

2年生「スライム作り」または「リメイク缶」

スライムを作ったり、フルーツ缶などをリメイクして自分だけのオリジナル缶を作成したりしました。

【スライム作りの様子】

【リメイク缶体験の様子】

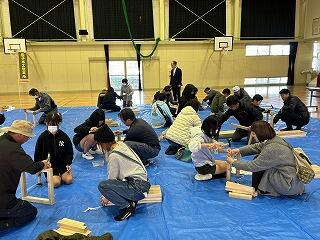

3年生「お菓子作り体験(クレープ作り)」または「むかし遊び(竹馬つくり)」

クレープを作って食べたり、竹馬を作って遊んだりしました。

【お菓子作り体験(クレープ作り)の様子】

【むかし遊び(竹馬つくり)の様子】

4年生「ミサンガ作り」または「自家製手打ち うどん作り」

ミサンガを作ったり、手打ちうどんを作って食べたりしました。

【ミサンガ作りの様子】

【自家製手打ち うどん作りの様子】

5年生「わいわいモルック体験」または「ネイル&ハンドケア教室」

木の棒を倒して得点を競うモルックというスポーツをしたり、爪も心もきれいになるネイル体験&ハンドケアを体験したりしました。

【わいわいモルック体験の様子】

【ネイル&ハンドケア教室の様子】

講師には、日章学園高等学校のエステティック科の先生方や生徒さんがお越しくださいました。

6年生「わくわく もちつき体験」または「木工教室(ちゃぶ台作り)」

もちをついたり食べたり、ちゃぶ台を作ったりしました。

【わくわく もちつき体験の様子】

【木工教室(ちゃぶ台作り)の様子】

講師には、一般社団法人宮崎県建築業協会の皆様がお越しくださいました。

この日を迎えるために、PTA役員さんをはじめ、各学級の委員長さんや副委員長さん方には、講師の方への依頼をはじめ、いろいろと準備をしていただきました。本当にありがとうございました。皆様方のおかげで、子どもたちがとても楽しい時間を過ごし、貴重な体験をすることができました。

また、日曜日にも関わらず、快く講師を引き受けていただいた講師の皆様、本当にありがとうございました。今後も、都農小学校は地域の学校として、子どもたちを育ててまいります。

本日は、本当にありがとうございました。

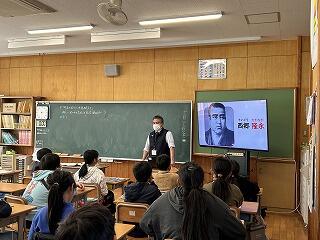

中学校の先生による乗り入れ授業~6年生 社会科~

11月22日(金)

タイトルを読んで「乗り入れ授業?」と思われる方も多いと思います。

都農町では町内の全小中学校の職員がメンバーとなって実施している教職員研修会(以下、町教研)を年間3回実施しています。今年度の町教研の部会の中に「授業形態改善部会」という部会があり、小中学校での相互乗り入れ授業に取り組むことになっています。

今日は、都農中学校から社会科の先生をお招きして、6年生の社会科(歴史分野)の授業を実施していただきました。

授業の導入部分では、「江戸から明治へ!この人はだれ?」というタイトルで、歴史上の人物を答えていくクイズ形式の問題を出されました。

西郷隆盛に関する問題が出ると、先週、修学旅行で鹿児島を訪れたばかりの子どもたちは、大盛り上がりでした。

【写真を見て、大きな声で「西郷隆盛」と答える児童】

自信たっぷりに答える子どもたちに、西郷隆盛の本当の名前を教えてくださいました。

中学校社会科の先生方にとっては、このようなことは当たり前のことかもしれませんが、小学校で指導する者からすれば、これを教科の専門性というのだと思いながら参観していました。

名前に秘められたエピソードを興味深そうに聞き入る子どもたちの瞳は、言うまでもなくきらきらしていました。

その後もテンポよく授業を進められ、用意してくださったワークシートをもとに授業をしてくださいました。

授業後、6年生に感想を聞いてみました。

中学校の授業は難しく、先生方は厳しいと思っていましたが、実際に授業を受けてみると、とても楽しかったです。特に、パワーポイントを使ってくださったので、とてもわかりやすかったです。

入学前にこのような機会があると、子どもたちは、中学校入学後に授業をしてくださった先生との再会を楽しみにしたり、中学校入学への不安が軽減されたりするのではないかと思いました。

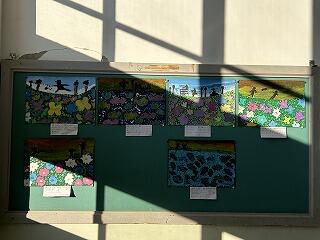

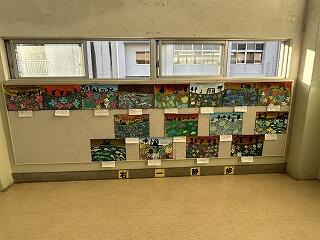

芸術の秋~3年生図工~

11月22日(金)

校内を歩いていると、廊下の掲示板に図工の時間に作った作品が掲示されています。

今日は3年生の図工の作品を2種類ご紹介します。

これは、版画として作成された作品です。黒い色画用紙の上に、自分たちでデザインした花などをスタンプのように押して作られた作品ということです。

朝日の関係でうまく見えないものもあるかもしれませんが、さわやかな青空、オレンジがきれいな夕焼け空に目を奪われました。

3年生の教室に行くと、今度はろう下の棚や教室後方の棚の上に、おもしろそうな形をした作品がありました。

段ボールを切ったり、切り込みを入れたりして作ったパーツを組み合わせて作った作品だと聞きました。

子どもたちの自由な発想が作品を通して伝わってきます。きっと、にこにこ、わくわくしながら、作ったのだろうな…。

芸術の秋…だなぁと思いました。

読書の秋~学校図書館の様子~

11月21日(木)

「読書の秋」ということで、今週はご家庭でも「親子読書」に取り組んでいただいていると思います。

秋の夜、親子で読書を楽しめるという機会も、そんなに多くはないかと思います。お時間の許す範囲でぜひ取り組んでいただき、「おすすめの本」をお知らせいただけると幸いです。

毎週木曜日の午前中は、学校図書事務の先生の来校日です。図書館の様子を見に行くと、季節を感じる展示がされていました。

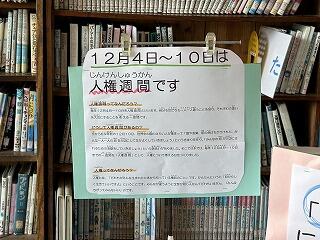

そういえば、来週28日(木)の朝の活動の時間に「人権集会」が行われることと、12月4日(水)から12月10日(火)の1週間が「第76回人権週間」になっていたことを思い出したので、展示の方でも「人権週間」を意識したものにできないかと相談しました。

図書事務の先生が帰られるときに、「人権に関連する本を展示してみました」とおっしゃっていたので、昼休みに学校図書館に足を運んでみました。

すると…。

上の写真にあるように、人権週間の紹介や関連本の展示がなされていました。

多くの子どもたちが利用する学校図書館には、情報センターの役割もあります。図書事務の先生の迅速な対応により、子どもたちは、学級担任の先生以外の大人からも情報を受け取ることができます。本当にありがたいことです。

人権集会の様子は、また来週お知らせします。

学校図書館に係る情報は、↓からもご覧いただけます。

ワイン祭りでのエイサー披露~5年生~

11月11日(月)

昨日10日(日)に、都農ワイナリーにて、今年のワイン祭りが開催されました。

本校では毎年、5年生がステージ部門に参加し、エイサーを披露しています。運動会までは、6年生と一緒に披露していたエイサーも、ワイン祭りからは5年生が学校代表として披露するというのが伝統となっています。5年生の子供たちも9時30分にはステージ裏に集合し、準備をしていました。

エイサーで使うパーランクーの大敵は水(雨)です。ですので、天候がとても心配でしたが、何とかエイサーを踊り終わるまではお天気がもち、5年生の日頃の行いがよいからだなと思いました。

たくさんの観客の前で、堂々とエイサーを披露する5年生の姿はとても頼もしかったです。

今年度も残り4か月ほどとなり、いろんな場面でリーダーを交代していくことになるのを感じています。

来年は、この5年生が本校のリーダーです。そのデビュー戦となる今回のワイン祭りでのエイサー披露は大成功だったと思います。

踊り終えた後のインタビューにも積極的に応じてくれました。

5年生の皆さん、保護者の皆様、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

秋季大運動会~番外編その②~

10月28日(月)

番外編その②は、こちらです。↓

上の2枚は、早朝より中学校の運動場で駐車場の準備をされている様子です。

3枚目から一番最後の写真は片付けの様子です。

役員として決まっている仕事もあるのですが、役員でない方も片づけをお手伝いいただいたのではないかと思います。多くの保護者の皆様が快くお手伝いくださったので、短時間で片付けも終わりました。これこそが、都農小の宝だと思っています。

保護者の皆様、本当にありがとうございました。

秋季大運動会~番外編その①~

10月28日(月)

運動会を通していろんな気づきがありました。

ここでは番外編としてその内容をお伝えしたいと思います。

この写真は、4年生以上の児童が徒競走を終えた後の様子です。自分たちが走ってきたコースに向かって一礼している場面です。

本校では、4年生以上は係の仕事があるため、ゴールすると走った組毎にコースに一礼して自分の持ち場に戻ることになっています。

この様子に気づかれたご来賓の方が、帰り際に「とても素晴らしいですね」と声をかけてくださいました。

これは先生方がご指導くださったことで、都農小学校の運動会のよき伝統として受け継がれていることの1つです。このようなよき伝統をこれからも受け継いでいけるとよいなとしみじみ思いました。

令和6年度秋季大運動会無事終了!!

10月28日(月)

今日はいつ雨が降り出すのかわからない空模様の中でしたが、令和6年度の秋季大運動会を開催いたしました。

昨日がお休みで、土曜日が雨でしたので、最終的な準備は今朝行いました。

準備も整い、予定通りの時刻に開会することができました。

【児童代表の言葉~1年生~】

開会式が終了し、各団退場。

両団のリーダーによるエール交換

学校にもエールを…

団長、副団長、リーダーと一緒にする応援は、下級生の子供たちに大人気!!

【決勝審判の子どもたち】

勝敗や順位が決まる競技には欠かせない係です。

【1・2年生のダンス ぶりん ばん ばん ぼん】

【3・4年生の団技】

【3・4年生のダンス 都農小ソーラン2024】

【5・6年生団技】

【1・2年生団技】

【5・6年生ダンス 都農小の宝】

「ミルクムナリ」は5・6年生合同で踊りました。

2曲目の「三線の花」は6年生だけで踊りました。

踊り終わると、代表児童が6年間の感謝の言葉を述べ、退場していきました。

この後、全校リレーが行われました。写真はスタート前に写した1枚しかありません。応援をしていたら、写真を撮り損ないました。すみません。

閉会式も終わり、解団式を行う子どもたち。

こうして、無事に今年度の運動会も終了しました。

雨もぱらつく程度で済みました。何より、子どもたちがけがをせず、大きな事故もなく、精一杯頑張れたことが何よりでした。

「全力一心 仲間と笑顔で優勝めざせ おすずっ子」

このスローガン通りの運動会になりました。

保護者の皆様、PTA役員の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。

町民さわやかあいさつ運動

10月25日(金)

今日は「町民さわやかあいさつ運動」の日でした。

本校には青少年育成町民会議の関係機関の代表者の方々がお見えになり、子どもたちに声をかけ、あいさつをしてくださいました。

本校には都農交番の方も来てくださっていたため、子どもたちは「どうしておまわりさんが来ているのですか?」と目を丸くしていました。町民あいさつ運動で来られていることを伝えると「なぁんだ。」と。

確かに、校門で交番の方にあいさつ運動をしていただく機会がほとんどないので、子どもたちが不思議に思うのも自然なことだと思いました。

早朝から「町民さわやかあいさつ運動」にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

学校図書館のお話 その③

10月15日(火)

学校図書事務の先生は、毎週木曜日の午前中に来校され、お仕事をされています。

ちなみに、他の曜日は町内の別の学校で同じように学校図書館でお仕事をされています。町内には中学校1校、小学校3校、分校1校、合計5つの学校があるので、日替わりで各学校に行き、学校図書館のお仕事をされているのです。

先週の木曜日、学校図書館を覗いてみると、なんと新しいコーナーができていました。

向かって左側に「運動会」に関する本、右側には「ハロウィン」に関する本が並べられています。

公共図書館では、季節の行事や世の中で注目を集めている出来事の関連本を集め、コーナーを作ります。これは、図書館の利用者さんたちにいろんな本を紹介するための工夫です。

学校図書館でも、学校図書事務の先生がこのようにコーナーを作ってくださるので、普段、手に取る機会の少ない本を子どもたちに紹介することができます。

次はどんなコーナーができるのか、とても楽しみです。

「学校図書館のお話シリーズ」はこちらからも読めます。青い文字の部分をクリックすると記事が読めます。

学校図書館のお話 その②

「学校図書館のお話 その①」を掲載してから、ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、今日はその②として、図書館のプチリニューアルの様子(新刊の受け入れ作業等)をお知らせします。

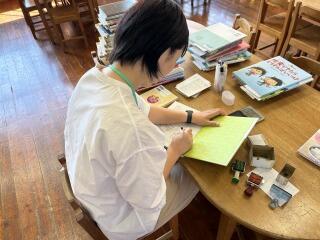

夏休み期間中に、先生方と学校図書館に所蔵される本の見直し作業を行いました。学習資料としては内容が古く活用できないものなどを選び出し、除籍作業を行いました。その後、本年度の予算で購入する本を選んでいただき、先日無事に本が届きました。

学校図書館で貸し出しができるようにするためには、新しく購入した本の受入れ作業を行わなくてはなりません。学校図書事務の先生は、本の除籍作業や受け入れ作業もされます。下の写真は、受入れ作業の様子を撮影させていただいたものです。

【全ての本の最後のページに受入日等を記入するためのゴム印を押します】

【ゴム印を押したところに、必要事項を記入します】

【受入日、本の分類等、必要事項の記入完了】

【作業が終了した本は新刊コーナーに並べ、貸し出されます】

新しく購入した本は、子どもたちへの紹介も兼ねて分類ごとに並べる前に、新刊コーナーに置いています。少しずつ新刊が揃いつつあります。このようにプチリニューアルが進んでいる都農小学校図書館です。

「学校図書館のお話 その①」はこちらから!!青い文字の部分をクリックすると記事が読めます。

「やってみたい」を形にするには・・・

10月11日(金)

この日は6年生以外は、遠足や社会見学のため校外に出かけて行きました。校内には6年生だけが残っていました。

写真にはありませんが、実は6年生が2つの相談をしに、校長室へやってきました。

① 校内でかくれんぼをしたい。

② 給食を外で食べたい。

①の校内かくれんぼについては、各学級の先生方に事前にお願いしていないため、他の学級内に無断で立ち入ることになるので許可するのは難しいと伝えました。

②の屋外で給食を食べることについては、安心安全な給食になるよう、給食の時間までには回答するので少し考えさせてほしいと伝えました。

その後、教室に戻った6年生は、再度学級で相談したようで、校内でのかくれんぼではなく、体育館でドッチボールをやっていました。

その間、何とか屋外で「安心安全な給食の提供」ができないかを考えました。一番心配したのは、給食への異物混入です。この日、若干風があり、運動場の土や刈った後の芝生等が混入しないかを心配しました。

ふと運動場を見ると、運動会の練習のために設置されたテントがありました。これで大きなブルーシートがあれば、上からも下からも異物が混入することが防げると考えました。校内に残られた先生方にブルーシートのことを尋ねてみると、あったのです。とてもきれいなブルーシートが…。

これなら屋外での給食が実施できる・・・そう思って、担任の先生にそのことを伝えに行きました。

4時間目が終わると、運動場には給食を持った6年生の姿がありました。

その後、全員が揃い、給食を食べ始めました。

給食終了後には、ブルーシートを片付ける子どもの姿も見られました。

「遠足には行けないけど、外で給食を食べて遠足気分を味わいたいのです。」

相談にやってきた6年生の代表者は、屋外で給食を食べたい理由をこう話してくれました。

自分たちの「やってみたい」を実現するためには、他の人との相談や交渉が必要となります。どうしてそうしたいのか、やりたい理由を明確にし、相手に伝え相談する。問題があれば、それを回避できないかを考える。

担任の先生と相談し、校長室へやってきた子どもたちを見て、自分たち(6年生)しか学校にいない日だからこそ、担任以外の大人との相談・交渉も経験させ、ひとつでも多くの思い出を作らせたい・・・そんな気持ちで子どもたちと話した金曜日でした。

運動場でクラスのみんなと食べた給食の味やこの光景、ここに至るまでの過程も含め、このことが6年生の思い出の一つに加えられたら嬉しいな・・・。

運動会に向けて④~第2回全体練習の巻~

10月10日(木)

今日は2回目の運動会全体練習をしました。

今日は、閉会式→エール交換→全校リレー・応援を行いました。

【成績発表の練習】

【白団が勝った場合…】

【相手の勝利を称える場面の練習もします】

退場し、エール交換や全校リレーの練習に移ります。

HP用にとエール交換の部分の写真もたくさん撮っていたのですが、保存作業の際に誤ってを削除してしまいました。(ショック…)

そんな中、エール交換の練習風景で唯一残った写真を掲載します。

この後は、全校リレーの練習でした。

【入場門に集合する選手】

【隙間時間も応援練習に余念のない赤団】

【白団も負けずに心を合わせて応援練習中】

【決勝審判もスタンバイ】

【選手入場】

【スタートは1年生女子です】

【団の前を選手が通過すると応援も盛り上がります】

全校リレーの練習の後は、団ごとに解散となりました。

今日の練習では、各団のリーダーが担当する学年の前に立って号令をかけたり、解散前に団長が今日の練習をふり返ったりしている場面がありました。

運動会に向けて子どもたちと一緒に頑張ります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |

4 1 | 5 1 | 6 4 | 7 1 | 8 2 | 9 2 | 10 |

11 | 12 | 13 2 | 14 1 | 15 2 | 16 4 | 17 |

18 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 2 | 23 2 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |