令和6年度 学校の様子

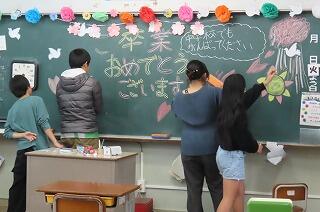

卒業式に向けて~前日準備~

3月24日(月)

今日の5~6時間目は、4・5年生が明日の卒業式の準備を行いました。

まずは、役割分担を確認しました。

その後、各自、担当の先生と清掃等を行いました。

清掃等が一区切りついたところで様子を見に行くと、体育館内はもちろんのこと、玄関から体育館までの通路はきれいに掃除がされ、花が飾られていました。

4・5年生が、それぞれの役割をしっかりと果たしてくれたこともあり、予定よりも少し早めに準備が終わり、残りの時間で呼びかけや歌の練習までできました。

明日のお天気は晴れの予報。

本校を巣立つ28人の6年生の卒業式が無事に終了しますように…。

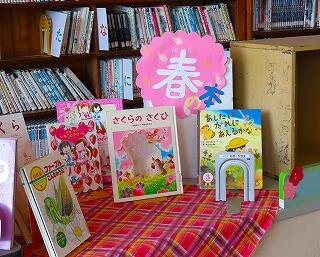

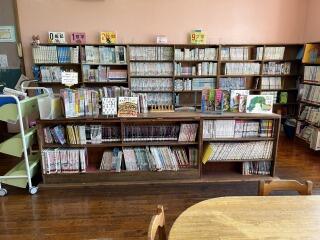

学校図書館の様子

3月21日(金)

先日、学校図書事務の先生が来校され、学校図書館の整備をされていました。

春に向けた展示がされていました。

学校図書館が子どもと本が出合う素敵な場所になっています。

卒業式に向けて

3月21日(金)

来週の卒業式に向けた準備は、こんなところでも進んでいます。

各学年でお世話をしているこれらの花は、卒業式会場に飾られます。卒業生のために…と心を込めてお世話をしています。

児童用玄関に掲示された卒業生へのメッセージです。1枚1枚、旅立つ卒業生への感謝の気持ちが込められています。

卒業式は3月25日(火)です。

卒業式に向けて~6年生だけの練習~

3月6日(木)

2月の中旬からスタートしている卒業式の練習。6年生だけで行うものと、卒業式に参加する4~6年生で行うものとがあります。

来週の火曜日(3/11)には予行練習が予定されており、6年生はそれに向け、入退場、別れの言葉、卒業証書授与などの練習にも取り組んでいます。

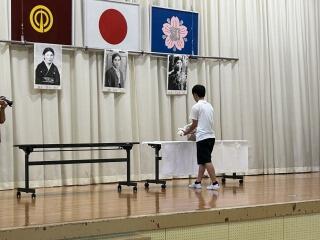

今日は、卒業証書授与と別れの言葉、退場の練習がありました。

【別れの言葉では、保護者の方を向きます】

【後ろ姿からも、真剣さが伝わります】

【別れの言葉の中では、歌も歌います】

【顔を上げ、前を見て退場する6年生】

卒業証書授与の場面は、とても緊張します。自分の席からステージに移動し、自分の席に戻るという一連の流れを覚え、更には返事をするタイミング、友達と一緒に礼をする等、全体の流れも意識しなければなりません。子どもたちは、一つ一つの動きを確かめながら全ての練習に取り組んでいます。

卒業式当日の6年生の姿を温かく見守っていただけると幸いです。

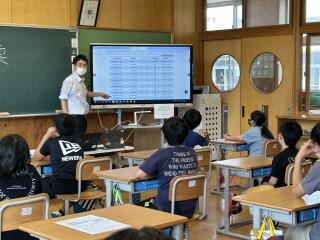

オンラインで中学校とつながる!!~6年生外国語~

3月6日(木)

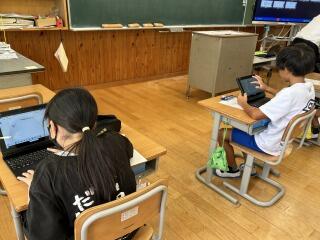

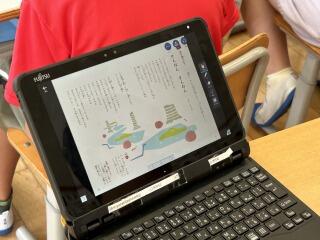

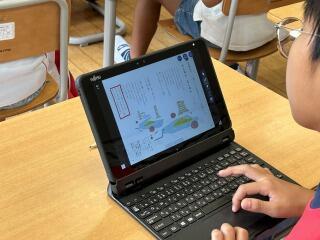

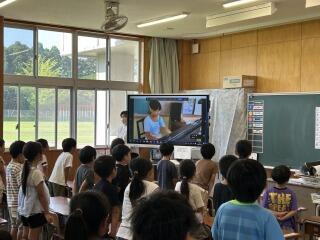

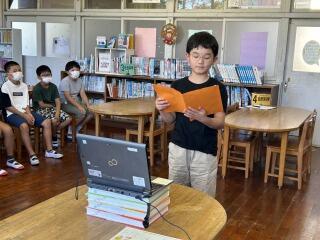

6年生は、3月4日(火)の5時間目の外国語の時間に、都農中学校の1年生とオンラインでの交流活動を行いました。

都農中学校の1年生の教室と、6年生の教室をオンラインでつなぎ、6年生が中学生になって頑張りたいことを、グループ毎に作成したプレゼン資料を使って、英語で伝えるという活動でした。

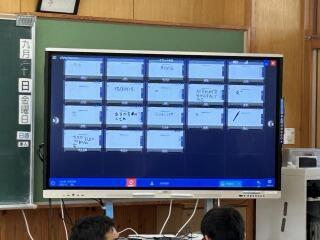

6年生が英語で話すと、中学生が英語で答えてくれます。上の写真の右側にある2枚の写真は、上段が中学校の教室、下段が6年生の教室の様子です。発表をする児童がタブレットの前に座り、話をします。

6年生の発表内容に関して、中学生から応答があると6年生の表情も緊張が和らぎ笑顔が見られます。伝わった…という実感があるからだろうなと思いました。

私が小学生の頃には行われていなかった外国語の授業が、こうしてオンラインという形でも実施されているのです。驚きもありますが、うらやましくもあります。この経験が、中学校の英語科の学習につながっていくといいなという思いで、参観しました。

この授業をするにあたり、外国語専科の先生や中学校の先生方、機器の不具合に対応するために来校してくださった業者の方々など、たくさんの方の支援をいただきました。皆さんが「都農町の子どもたちのため」にお力添えくださることに感謝いたします。皆様、本当にありがとうございます。

心温まるお別れ集会

3月3日(月)

先週の金曜日(2/28)はお別れ遠足でした。

あいにくの雨で、校内遠足になりましたが、子ども たちは楽しい時間を過ごしていました。

本校では、お別れ遠足の日に全校児童が体育館に集まって、1~5年生が、6年生へこれまでの感謝の気持ちや中学校入学に向けたエールを送るお別れ集会が行われます。今日は、その様子を少しご紹介いたします。

まず、1~5年生の待つ体育館へ、6年生が入場してきます。

いよいよ集会が始まります。

まずは、1年生。

1年生は6年生への感謝の気持ちを伝えた後、一人一人に手作りのメダルをプレゼントしました。

もらったメダルを嬉しそうに手に取って眺めたり、互いに見せ合ったりする6年生の姿が印象的でした。

続いて2年生。

2年生は、算数で学習したかけ算九九の歌を替え歌にして、元気いっぱい歌い、6年生に思いを伝えていました。

次は3年生。

3年生は6年生に向けた4つのメッセージをユニークな形で伝えていました。

どんなメッセージかわかった6年生は答えます。

3年生からのメッセージは次のとおりです。

【やさしいことば】

【6年間ありがとう】

【そつぎょうおめでとう】

【中学校でもがんばってね】

続いて4年生。

4年生は、6年生に感謝の気持ちを込めてソーラン節を踊り、6年生卒業後も自分たちが頑張ることを宣誓という形で伝えてくれました。

最後に、全員で6年生にエールを送りました。

5年生は、6年生に縄跳びで対決を挑みました。

まずは、前跳び対決。

これは、6年生の勝利。

次は、あや跳びの部。

一斉に始まったのですが、6年生が次々に失敗してしまい、あっという間に最後の一人になってしまいました。

体育館内は、一人になった6年生と5年生を応援する声が入り混じった大歓声に包まれました。

ほんのわずかの差でしたが、6年生が先に失敗してしまい、5年生の勝利となりました。

最後は二重跳び対決。

今度は、5年生が次々に失敗し、最後の一人となってしまいました。

再び体育館は大歓声に包まれましたが、ここは6年生が勝利を収めました。

下級生たちからの感謝の気持ちを受け取った6年生は、歌でお返しの気持ちを届けました。

6年生が歌い始めると、体育館は一瞬にして静かになり、子どもたちは6年生の歌に耳を傾け、真剣な表情で聴き入っていました。

集会の最後は、体育館から退場していく6年生を拍手で送り出しました。

心温まるお別れ集会ができたことをとてもうれしく思いました。

奉仕作業、ありがとうございました。

3月3日(月)

昨日(3/2)は、本年度最後のPTA奉仕作業がありました。

今回は、卒業式に向け、6年生児童・保護者による体育館掃除及び校舎の掃除と窓拭き等を中心とした親子作業としました。合わせて、これまで参加できなかった保護者の皆様にもお声掛けさせていただきました。

窓拭き掃除は、普段の清掃時間ではなかなか手が行き届きません。また、窓に張られた蜘蛛の巣は取るのにも一苦労。さらに高いところになるとますます大変です。

今回はそのあたりを重点的にやっていただきました。約一時間の作業でしたが、きれいになりました。

卒業式まで、6年生の登校日数はあと15日。

気持ちよく巣立ってもらえるといいなと思っています。参加した6年生、保護者の皆様、本当にありがとうございました。

楽しそう!!~2年生 音楽~

2月19日(火)

いつものように校内を回っていると、北校舎からとても楽しそうな音楽が聞こえてきました。

音楽は2年生の教室から聞こえていました。子どもたちが演奏していた曲は「こぎつね」でした。

最初はイスに座って演奏していましたが、立って演奏したい子どもは立ち上がってもよいことになると、ほぼ全員が立ちました。

2年生以上は音楽専科の先生が授業されます。

子どもたちは、先生のいうことをよく聞き、学んだことを活かして、集中して演奏していました。

少しずつテンポをあげて演奏しても、全員の音が揃っていて驚きました。上手だなと思いました。

この演奏は、20日(木)の参観日で発表するようです。子どもたちの成長を感じられる場面だと思います。2年生の保護者の皆様には、ぜひ観ていただきたいです。

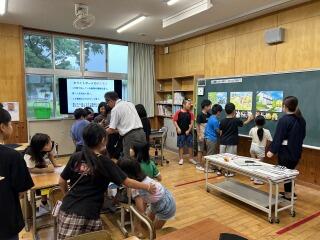

子ども議会

2月19日(水)

2月17日(月)に、都農町役場新館3階議場において、都農町内の小学校6年生の代表19名が参加し、子ども議会が開催されました。

今年度、都農町内の6年生は、総合的な学習の時間に、町が推進しているゼロカーボンに関わる学習を進めてきました。ゼロカーボンは、CO2を含む温室効果ガスの排出量を0にした状態もしくは0にするための取り組みを指しています。この子ども議会は、その学習のまとめとして、子どもたちが議員となり、町に提案するというものでした。

開会前には、参加者全員で流れを確認したり、発表内容の確認を行ったりしていました。

子ども議会が始まりました。

本校の6年生もこれまでの学習で調べたことや考えたことを堂々と伝えていました。

子ども議員(手前の赤丸)の質問には、役場の担当課の課長様(奥の赤丸)が回答してくださいました。実際の議会と同じように対応してくださることがありがたかったです。

子どもたちは役場の皆さんに自分たちの考えをよりわかりすく伝えるために、どのグループも模造紙に考えをまとめ、それを提示していました。

無事に子ども議会が終了し、参加した子どもたちは、町長様、副町長様、教育長様と一緒に記念写真を撮りました。左側に見えるのはテレビカメラです。テレビの取材も入っていました。

各学校とも同じテーマで学習を進めていたので、共感できる部分もたくさんあったのではないかと思います。また、他の学校の同学年の子どもたちの考えを聞くことや、議場に入り、役場の皆様に自分たちの考えを説明し、提案するという貴重な体験もできました。

議場に入れなかった子どもたちは、議場と各教室をオンラインでつなぎ、議会の様子を見ることができました。

今回、子どもたちが提案したことの中には、すでに町として取り組まれていることも多数ありました。今後、そのことを知った子どもたちが、当事者意識をもって日々の生活を送ることや周囲の人に呼びかけ、取り組みの輪を広げていくこともゼロカーボンにつながることだと感じました。

子ども議会は終わりましたが、これからも、子どもたちには当事者意識をもってゼロカーボンへの取組を続けてほしいと思いました。

都農町をはじめ、「つの学」をリードしてくださった(株)イツノマの皆様、本当にありがとうございました。

卒業式練習始まる

2月14日(金)

2月13日(木)から、今年度の卒業式の練習が始まりました。今回の練習は6校時となっていました。

気づくと6校時が始まっており、慌てて体育館に行きました。体育館では呼びかけと歌の練習が行われていました。

本校では、6年生だけでの練習と、卒業式に参加する4年生以上で行う練習とに分けて練習を行っています。一足先に6年生だけの練習が始まりました。

卒業式は3月25日ですが、保護者や地域の皆様に成長した姿を見ていただき、これまでの感謝の思いが伝えられるような卒業式にしていきたいと思いました。

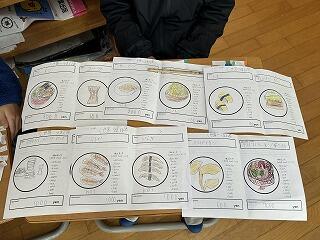

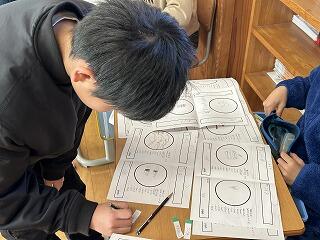

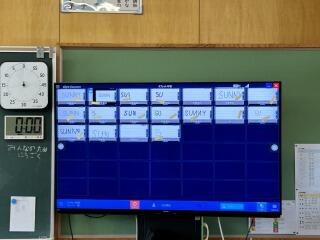

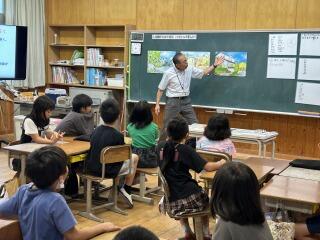

お弁当の日を前に~栄養教諭の先生と学ぶ~

2月13日(木)

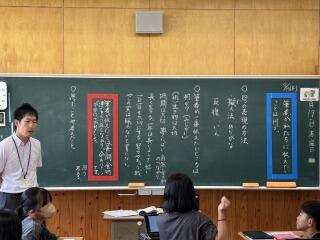

昨日(2/12)の2時間目、校内を回っていると、6年生が家庭科の授業をしていました。教室の中を見ると、栄養教諭の先生の姿がありました。

そう言えば…6年生の家庭科の授業で栄養教諭の先生が授業をされるという話を聞いていたのを思い出しました。黒板を見ると「お弁当の日」に関することが書いてありました。

電子黒板にはお弁当の見本が映し出されていました。

食べることは生きていくこと、命に直結します。自分の体は食べたもので作られていることを知り、お弁当の日を通して、自分の食生活について興味をもってもらえるといいなと思いながら授業を見ていました。

いつか、一人暮らしを始めた時、今回の学習やそれまでの経験が生かせるといいなと思いました。

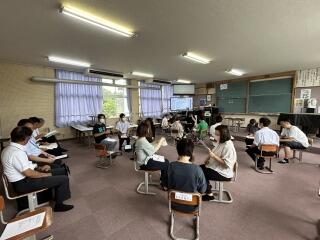

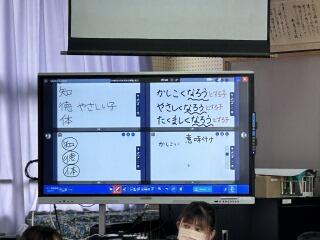

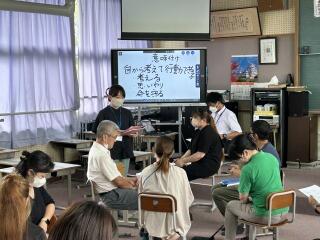

第4回学校運営協議会

2月12日(水)

2月10日(月)の1~2時間目に、第4回学校運営協議会を行いました。本年度最後の協議会でした。

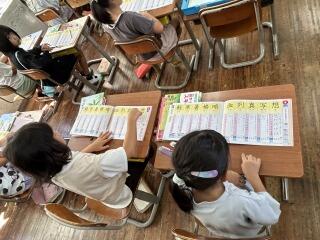

会の前には、授業参観を行いました。

【ろう下からの参観】

【教室に入っての参観】

【掲示物も熱心に見てくださいました】

今日の会では、学校評価や150周年に関することや次年度の学校経営ビジョン(案)について協議を行いました。

学校評価につきましては、近々、HPで公開できると思います。150周年に関しても、情報提供できる状況になりましたら、HP等でお伝えしていきたいと思います。次年度の学校経営ビジョン(案)につきましても貴重なご意見をいただきました。

地域の中の学校として「通わせたくなる学校」「協力したくなる学校」「地域と共にある学校」を目指していきたいとお伝えしたところ、学校だけで頑張るのではなく、地域にも広く、手伝ってほしい内容等発信してほしいとの意見をいただき、本当に心強く思いました。

次年度もよりよい学校づくりをめざし、学校運営協議会における協議を充実させていきたいと思っています。委員の皆様、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

見てください!!

2月10日(月)

朝、校門で登校してくる子どもたちを迎え終わった後、校舎内に戻ろうとしていた時に、「校長先生、見てください!!」と声をかけられました。

見てみると…

厚さ2~3cmほどの氷を手にした子どもたちがいました。

「すごいです。見てください。」と興奮気味に話してくれます。私も、すぐに写真を撮らせてもらいました。

その横で、こんな感じで氷を採取し続けていました。

健康観察の時間が迫っていましたので、教室に戻るように声をかけると、名残惜しそうにしながら、駆け足で靴箱へ走っていきました。

寒い朝でも、こうして楽しみを見つけられる子どもたちっていいなと思いました。

2月の全校朝会

2月10日(月)

7日(金)の朝の活動の時間に、2月の全校朝会をオンラインで行いました。

【オンラインの際は学校図書館から発信します】

校長先生の話では、節分に関連する話、3学期が始まって1か月が過ぎたところでの自分自身の振り返りを通して、今一度「3学期は0学期、仕上げは準備」の合言葉に立ち返り、最後まで頑張ろうと子どもたちに呼びかけました。

係の先生からは2月の目標について、お話がありました。2月の目標は「1年間の学習をふり返り、復習しよう」です。どの学級も係の先生からのお話を、静かに聞いていました。

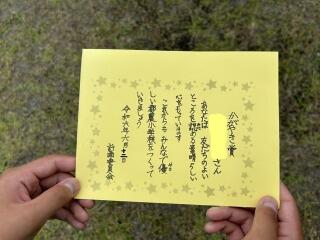

その後、3名の児童が習い事や少年団活動を通して手にした賞状を渡しました。

登校日数は30日を切りました。

「3学期は0学期、仕上げは準備」の合言葉と共に「夢をもち、夢に向かって努力する子ども」の育成を目指し、頑張っていきたいと思います。

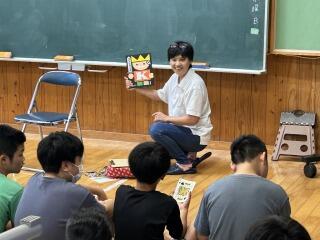

つのぴょんがやってきた~3年生総合的な学習の時間~

2月7日(金)

2月5日(水)4校時。

今、3年生は、総合的な学習の時間に「都農町の観光」について学習しています。

この日、子どもたちが都農町の観光について学びを深め、自分にとって必要な情報を収集するために、スペシャルゲストが来校してくださいました。そのスペシャルゲストが、都農町観光協会の方と都農町観光協会のキャラクターである「つのぴょん」です。

つのぴょんの登場に教室は大歓声!!つのぴょんも身振り手振りで子どもたちの歓声に応えていました。

【子どもたちの視線はつのぴょんに釘付け!!】

【イスに座り、アシスタントとして頑張るつのぴょん】

つのぴょんの使用している衣装の秘密や、都農町の観光名所や名産品等について話を聞いていました。

話を聞きながら、一生懸命メモを取る子どもたちもいました。

自分たちの住んでいる都農町について、楽しく学べました。都農町観光協会の皆様、つのぴょん、ご協力ありがとうございました。

入学説明会

2月7日(金)

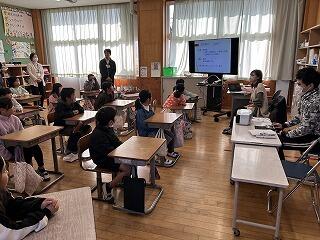

2月5日(水)の午後から、新1年生の保護者を対象とした入学説明会を実施しました。

今週は寒い日が続き、この日も肌寒い風が吹いていました。

各担当の先生方から説明があり、その後は、保護者の皆様にもご協力いただき、体育館の椅子を片付けていただきました。その後、入学後に使用する物品の購入をしていただきました。

入学式は4月11日(金)です。在校生及び全教職員一同、新1年生の入学を心よりお待ちしています。

昔の遊び~地域の皆様と一緒に~

2月4日(火)

1年生の生活科では、昔の遊びを体験する学習があります。

「昔の遊び」ですから、今の子どもたちはあまり経験したことのない遊びになります。そうなると、それを教えてくださる先生が必要になります。

本校では、地域学校協働本部に講師の派遣を依頼し、2月3日(月)の2~3時間目に地域の方と一緒に昔の遊びを通した交流学習を行いました。

まずは、体育館で顔合わせ。

子どもたちの前には、たくさんの地域の先生が立っておられ、子どもたちはその多さに驚いていました。

この日、子どもたちが体験した遊びは、「はごいた」「だるま落とし」「けん玉」「ビー玉」「おりがみ」「こま」でした。

写真がうまく撮れていないので伝わりにくいと思いますが、子どもたちは初めてのことに戸惑い、悪戦苦闘していました。特に「こま」は、ひもを上手く巻けず、真剣な表情で巻き方を教えてもらっている姿が印象的でした。

今回、14名の地域の方に先生となっていただきました。帰られる際に「子どもたちから、元気をもらいました」「とても楽しい時間でした」という、うれしいお言葉をいただきました。

校区に関係なく、講師としてご参加いただいた皆様の姿に、都農町の子どもたちは都農町の大人が育てていくんだなぁ、子どもたちは幸せだなと思いました。

ご協力いただいた地域の皆様、講師派遣等でご尽力いただいた都農町地域学校協働本部のスタッフの皆様、本日は本当にありがとうございました。

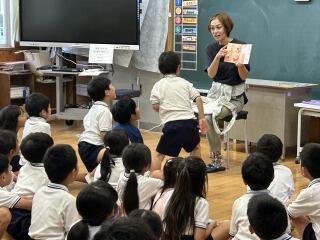

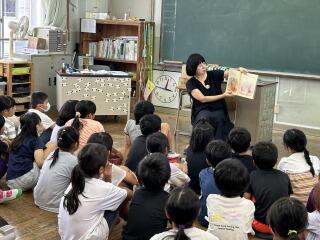

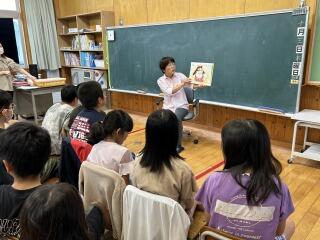

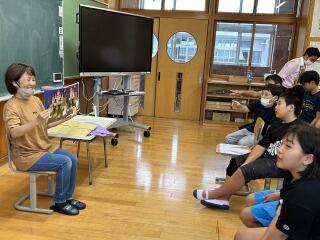

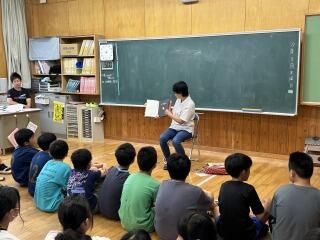

ありがとうございました!!~今年度最後の読み聞かせ~

2月3日(月)

1月30日(木)の朝の活動の時間は、本年度最後の読み聞かせでした。

各学級の代表児童が、学校図書館で待機されている読み聞かせの方を自分たちの教室へ案内していきます。

会話をしながら教室へ移動する後ろ姿に、この時間を楽しみにしている子どもの気持ちが感じられます。

各学級の様子をご紹介します。

1年1組

2年1組

3年1組

4年1組

4年2組

5年1組

5年2組

6年1組

これで今年度の読み聞かせは終了となります。今回もたくさんの本やお話に子どもたちが出会う機会を作っていただき、本当にありがとうございました。

次年度もどうぞよろしくお願いいたします。

ひむかかるた大会に向けて~校内予選①~

1月29日(水)

昨日の昼休みに、2月15日(土)に宮崎公立大学体育館で開催される第16回ひむかかるた大会に向けた第1回校内予選が行われました。

参加を希望する4年生以上の子どもたちは、毎日、昼休みに練習をしていました。

予選会の様子を見ていたら、いろんなルールがあることがわかりました。再度、「ひむかかるた協会」のHPを見て、大会規則を確認してみました。細かな部分までルールが決められていましたが、これは公平・公正を保つためには必要な事なんだなと思いました。

昨日は、欠席者もいたので、予選会はまた別の日にも開催されることになっています。

大会での上位入賞を目指している子どもたちもいるようですが、「ふるさと宮崎」のことをより理解し、もっともっと宮崎を好きになってもらえるといいなと思いながら、予選会の様子を見ていました。

創立150周年に向けて~準備委員会始動!!~

1月28日(火)

昨夜、本校校長室において、第2回都農町立都農小学校創立150周年記念準備委員会が行われました。

本校は来年度(令和7年度)に創立150周年を迎えます。昨年末に、第1回の準備委員会を開き、実行委員会の立ち上げや組織等について方向性を確認しました。

第2回となった昨夜は、組織の在り方やどのようなことに取り組むかについて協議を行いました。

準備委員会のメンバーは歴代PTA会長及び現PTA会長・副会長、学校代表(校長・教頭)となっています。

150年という節目を迎える年に向けた準備が少しずつ始まりました。保護者の皆様、地域の皆様とともに、地域の中の学校としてこの節目を意味ある年にしていきたいと思います。

ご協力ありがとうございました。~赤い羽根共同本当に

1月28日(火)

昨日のお昼休みに、本校の計画委員会の子どもたちから、都農町社会福祉協議会の皆様へ、校内で協力を呼びかけて集まった赤い羽根共同募金の贈呈を行いました。

募金に協力くださった皆様、本当にありがとうございました。集まった募金で、町内でお一人で生活されている高齢者の皆様へお茶等をお渡しするお金の一部になるということです。

助けあいの気持ちを形にする一つの方法が、この赤い羽根共同募金だと思います。これからも、互いに支え合い助け合う気持ちを大切にしていきたいと思います。

劇団「はれまる」さん来校~「ありがとう星人」を鑑賞~

1月24日(金)

昨日(1月23日)の6校時、6年生を対象に、都農町内にお住いの皆様で構成された「劇団『はれまる』」さんによる「ありがとう星人」というお話の鑑賞会を行いました。

会場には、1年1組の隣の多目的室を使いました。前日から暗幕を張るなどの準備も行ってくださり、鑑賞会の雰囲気が漂っていました。

劇団の皆様は、次々に入室する6年生を笑顔で迎えてくださるので、子どもたちも笑顔になり、テンションも上がってくるのを感じました。

今回鑑賞した「ありがとう星人」はもともとは紙芝居だったとのこと。今回は人が演じたり、紙芝居の画像をパソコンに取り込んで、スクリーンに映し出したりするという方法で上演されました。

鮮やかな色の紙芝居の絵に魅了されてしまいました。正面からの撮影ではないため、少し見にくいかもしれませんが、ご了承ください。

タイトルの「ありがとう星人」は、下の写真の黄色い生き物ですが、発する言葉は「ありがとう」のみ。くりかえし言われる「ありがとう」の言葉に、相手の気持ちが変わっていくという場面も見事に描かれていました。

すっかりお話の世界に引き込まれた6年生は、場面が変わるたびに、自分の思いを口にしていました。

鑑賞会が終わり、スタッフの紹介が行われましたが、その際、劇団の皆様は、6年生の素直なつぶやきに感動されたことや、そのつぶやきが演じる側の力になり、いつも以上に熱のこもった演技ができたとおっしゃってくださいました。

【劇団「はれまる」の皆様】

【スタッフの中には記録担当の方もおられました】

地域にはこのような素晴らしい取組をされている方がいらっしゃることを再確認すると同時に、このような機会を設けることができて本当によかったと思いました。この鑑賞会を通して、卒業を間近に控えた6年生に伝えたかったこと、考えてみてほしいことはきっと子どもたちには届いていると思っています。

劇団「はれまる」の皆様、本当にありがとうございました。

新しい本

1月16日(木)

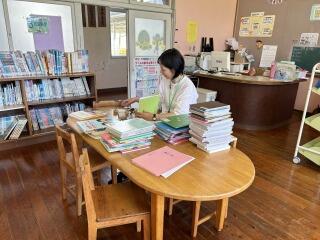

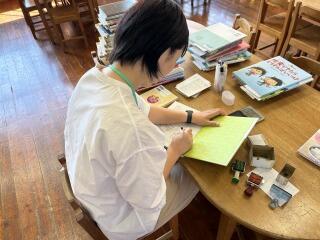

毎週木曜日は、学校図書事務の先生が来校される日です。

学校図書館を覗いてみると、何やら作業をされている最中でした。

声をかけ、尋ねてみると、新しく購入した本の受け入れ作業をされているとのことでした。

今回は、係の先生を中心に、先生方に選書していただき、PTA予算で49冊の本を購入しました。

【新しく購入した本の一部】

購入された本を見ると、思わず手に取って読みたくなるような本ばかり。興味をそそられる本がたくさんありました。

受け入れ作業が終了すると、新しい本のコーナーに49冊の本が並べられていました。

学校図書事務の先生は、購入した本の受け入れ作業の他、季節や行事に合わせ、関連本を一か所に集めてコーナーを作る仕事もしてくださいます。

今年も、都農小学校の子どもたちが本を手に取る機会を作り、本と子どもたちをつないでくださることでしょう。どうぞよろしくお願いいたします。

【新年を迎えるこの時期の展示】

エイサーの披露、無事終了

1月14日(火)

1月11日(土)道の駅「つの」にて、本校の5~6年生21名がエイサーを披露し、「沖縄県糸満フェア」を盛り上げてくれました。

披露予定時刻は11時でしたが、30分前には集合し、並び方を確認したり、衣装を着たりして準備を行いました。

【踊る場所の確認】

【衣装の着付けも協力し合って行います】

【エイサーの披露がスタート】

保護者をはじめ、地域の方々が見守る中、力いっぱいエイサーを披露してくれました。

【道の駅の方からもお礼の言葉をいただきました】

参加してくれた5~6年生の皆さん、ありがとうございました。

エイサーで盛り上げよう!!~沖縄県糸満フェア~

1月9日(木)

2学期末に、道の駅「つの」様より、都農町と姉妹都市である沖縄県糸満市に関するイベント「沖縄県糸満フェア」でエイサーを披露してもらえないでしょうか…というご依頼がありました。

5~6年生の先生方で協議し、参加できる子どもたちを募り、協力することになりました。

イベントは1月11日(土)、道の駅「つの」で行われます。

イベントに向けた準備ということで、今日の5時間目は、体育館で5~6年生全員でエイサーの練習をしていました。

イベントに参加予定の児童は5~6年生合わせて21名になっています。

こうして5~6年生全員でエイサーを踊ることはもうないのだろうな…と思うとしんみりしてしました。

お時間のある方は、子どもたちの披露するエイサーを見に、道の駅「つの」までぜひお越しください。

1月11日(土)11時に踊る予定です。

合言葉は「3学期は0学期、仕上げは準備」

1月6日(月)

令和7年がスタートしました。

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

タイトルに書いた言葉は、始業式の中で子どもたちに話した内容です。3学期は次の学年の0学期と言われることから、「今の学年の仕上げをしながら次の学年の準備を整えていきましょう」という話をしました。また、今年は巳年なので、「脱皮する蛇のようにパワーアップしていきましょう」ということも伝えました。

5年生児童の代表作文、栄養教諭からの給食感謝週間に係る話などを静かに聞くことができ、よい始業式になりました。

3学期もどうぞよろしくお願いいたします。

【代表作文の発表】

【栄養教諭のお話】

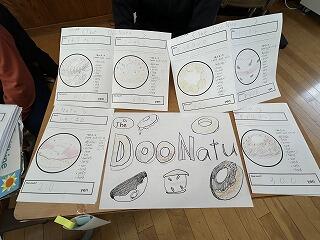

「レストランを開こう」~5年生外国語~

12月17日(火)

先週、5年生からは招待状を、外国語専科の先生からは授業参観の案内をいただいていました。

内容は、現在、外国後の授業で「レストランを開こう」という学習していて、その学習の成果を発表する授業に来てほしいということでした。

子どもたちは、思い思いのレストランを開き、お客さんとして来室した先生方や隣の学級の友だちに英語で声をかけ、やり取りをするというものでした。

実際のやり取りは以下のようなものでした。

店主:Hello.

お客:Hello.

店主:What would you like?

お客はお店にあるメニューから好きなものを選び、値段を尋ねます。

お客:I'd like ~. How much is it?

店主:~円

お客:OK,here you are.

(言われた代金を記入した付箋を渡す)

店主:Thank you.

いろんなお店があるのはもちろんですが、工夫を凝らしている子どももいて、来室された先生方や、隣のクラスの子どもたちも、楽しい雰囲気の中、学習した成果を大いに発揮することができました。

授業の様子をご紹介します。

5年1組

上の写真のお店は、商品の提示の仕方がメニューブックみたいになっていて、お客さんに募金も呼び掛けるというユニークなお店になっていました。向かって左側にある小さな袋の中に募金をいれるようになっていました。

5年2組

メニューの中から好きな食べ物を選び、値段を確認します。

値段を確認したら、金額を付箋に書き出し、店主に渡します。

中には、こんなふうに机に付箋を貼っている子どももいました。

このように英語に触れあい、日常会話へとつながっていく授業はいいなと思いました。

5年生の皆さん、ご招待いただきありがとうございます。

第3回学校運営協議会

12月13日(金)

12月10日(火)に、第3回学校運営協議会を開催しました。

今回の学校運営協議会では、児童、保護者、職員で行った自己評価(今年度の教育活動の振り返り)の説明や創立150周年に向けた学校の取組などについて協議を行いました。

今後、学校運営協議会委員の皆様からも今年度の本校の教育活動等について評価いただき、いただいたご意見をもとに、次年度の学校経営方針等をまとめていくことになります。

小さな音楽会~3年生音楽~

12月13日(金)

昨日(12/12)、3年生の音楽の授業で、小さな音楽会が開かれました。

小さな音楽会で演奏された楽器は、リコーダー(ソプラノ、アルト、テナー)とチェロやチェンバロ。

チェロには、エンドピンという床に立てて楽器を支える棒状の部品(下の画像の赤丸の部分)がついています。

しかし、今回、演奏で使用されたチェロにはそのエンドピンがありませんでした。

エンドピンで楽器を支えるという方法は19世紀後半になってから一般化したため、それ以前は、両膝に挟んで固定して弾いていたそうです。

リコーダーアンサンブルの演奏の前には、リコーダーの紹介などもあり、子どもたちもこれまでの学習をふり返りながら音楽を聴いていました。

演奏された曲は、クラッシックあり、ジブリあり、クリスマスソングありで、子どもたちも知っている曲が流れると「これ○○だよね」と小さい声で曲名を確認しながら、生演奏を楽しんでいました。

リコーダー、チェロ、チェンバロの優しい音色が響く音楽室で行われた小さな音楽会はとても素敵な時間でした。

家庭教育学級研修視察

12月13日(金)

12月9日(月)に、今年の家庭教育学級の研修視察が行われました。

今回は、都城市の霧島ファクトリーガーデンでの施設見学とルピナスパークでの豆腐作り体験を行いました。

霧島ファクトリーガーデンでは、写真撮影可能な場所が限られていたため、撮影できた写真も少ないです。

宮崎観光ホテルで昼食を取り、その後、ルピナスパークへ向かい、豆腐作り体験を行いました。

ミキサーにかけた大豆をお湯の中に入れ、煮ます。

【この間に、煮汁を絞る準備をします。】

【鍋の状態を確認】

【鍋が重いので二人で抱えて移動】

ここから、煮汁を絞り、豆乳とおからに分ける作業が始まります。煮汁は熱く、皆さん熱さに気を付けながら作業を進めました。

【パッドの中の白い液体が豆乳です!!】

【絞った豆乳を鍋に移し、集めます】

【豆乳を絞ったあとにできる「おから」】

鍋を再度火にかけ、豆乳に、にがりを加えていきます。(ここは写真がありません。すみません。)

鍋を火にかけている間に、型に流し込むための準備をします。

にがりを加えた鍋が運ばれます。

いよいよ、型に流し込み最後の仕上げへと入ります。

型に流し込んだら、布で包み、重しをします。

この状態でしばらく待ちます。

最後に切り分けます。

【参加者全員で平等に分けます】

こうして豆腐作り体験も無事に終了しました。

それぞれの工程の間にちょっとした隙間時間ができると、調理台の片付けが始まり、使用した調理道具を洗い、次々と片付けていかれます。先を見通した無駄のないてきぱきとした動きに思わず見とれてしまいました。段取りを考えながら、日々の家事を行っておられるのだなと思いました。

本当に見事で、素晴らしい、誇れる姿でした。

帰宅後は、持ち帰ったできたての豆腐が食卓に出されたご家庭もあったのではないでしょうか。私もおいしくいただきました。

施設見学や体験活動も充実していましたが、バスの中での時間も、より互いを知る機会になっていたと思います。

次年度もたくさんの保護者の皆様のご参加をお待ちしております。

企画された家庭教育学級の役員の皆様、参加された保護者の皆様、本当にありがとうございました。お疲れさまでした。

4年生総合的な学習の時間~福祉学習~

12月12日(木)

先週の金曜日(12/6)、4年生が総合的な学習の時間に福祉学習を行いました。

4年2組の授業の様子を紹介しますが、4年1組でも同様の授業を行っていただきました。

今回は、前回の学習の続きになります。

前回の学習の様子は↓をクリックしてください。

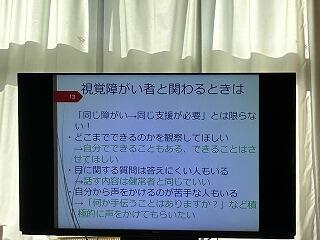

今回の学習では、視覚に障がいのある宮崎大学に通う学生さんを講師としてお招きし、お話を伺いました。

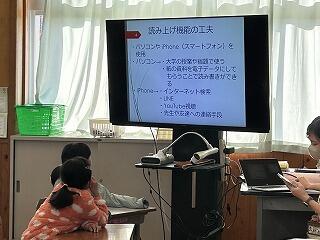

視覚に障がいがある中で、どのように生活を送っているのかなどのお話を聞きました。

文字を読むことは難しくても「読み上げ機能」を活用して、送られてきたLINEも音声として聞くことで確認できるとのことでした。授業の中で、実際に社会福祉協議会の方が大学生にLINEを送り、届いたLINEを読み上げ機能を活用して内容を確認する様子を見せていただきました。

【社会福祉協議会の方がLINEを送信】

【LINEが読み上げられる音声を聞きました】

この他にも、点字にされた英語の教科書の実物を見せていただきました。

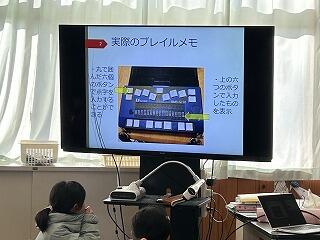

さらに、ブレイルメモという機械も見せていただき、実際に操作していただきました。

ブレイルメモとは、コンピューターの画面に表示された活字の情報を音声で読み上げるシステムのことで、点字ディスプレイを使って点字として表示することができます。また、パソコンやスマートフォンと接続でき、情報取得やメモを取ることができるそうです。

【社会福祉協議会の方が説明をしてくださいました】

また、日常生活では欠かすことのできない「白杖」も触らせていただきました。

授業の中では、視覚に障がいがある方々とのかかわり方についてアドバイスもいただきました。

初めて見るもの、触れるものがあり、大学生のお話を聞きながら、子どもたちはいろんなことを感じたようです。

相手の意思を確認した支援ができるようになるといいなと思いながら授業を参観しました。

宮崎大学、都農町社会福祉協議会の皆様、本当にありがとうございました。

持久走記録会

12月10日(火)

先週の金曜日(12/6)の午後、藤見の陸上競技場にて、本年度の持久走記録会を行いました。

【開会式の様子】

当日は風もなく、穏やかな天候の中で大会を実施することができました。

【競技中の様子】

【閉会式の様子】

陸上競技場にはたくさんの保護者の皆様が応援に駆けつけてくださいました。おかげで、子どもたちも練習の成果を発揮できました。保護者の皆様、ありがとうございました。

4年生総合的な学習の時間~福祉学習~

12月3日(火)

今日の3時間目、4年生は総合的な学習の時間に都農町の社会福祉協議会の方を講師としてお招きし、2回目の福祉学習を行いました。

今日の学習は、アイマスクを着用し、視覚に障がいのある方の日常を体験するというものでした。

まずは、じゃんけんの体験です。

アイマスクをしているので、勝敗がわかりません。

そこで、互いに手を触り勝敗の確認をしていました。

次に、二人一組になって、ろう下を歩く歩行体験を行いました。

すいすい歩くペアもありましたが、中には前が見えないことに不安を覚え、なかなか前に進めない子どももいました。

子どもたちからは、「今、5年2組の前だよ」とか「前から人が来るからこっち(自分の方)に来て」など、その場の状況を言葉で知らせ、アイマスクをしている友だちに安心感を与える言葉も聞こえてきました。

どうしても不安なのでしょう。途中でアイマスクを外してしまう子どももいました。その時、その子どもがつぶやいた一言が「見えるって幸せやね」でした。

次回は金曜日。

講師には、視覚に障がいのある大学生をお招きします。実際の生活の中での困り感などを聞き、今の自分たちにできることを考えてもらえるといいなと思っています。

都農町社会福祉協議会の皆様、ありがとうございました。

世界に一つだけのクリスマスツリー~1年生図工~

12月3日(火)

12月2日(月)に、1年生教室で相互参観授業が行われました。

教科は図工で、「世界に一つだけのクリスマスツリーを作ろう」ということで授業が行われました。

2時間続きの授業の2時間目を参観しました。

教室に入ると、すでに、黒い色画用紙の上に緑や白、黄緑色の絵の具を使ってクリスマスツリーが描かれ、一番上に飾る星を選び、貼り付け作業を行っていました。

この後、世界に一つだけのクリスマスツリーにするために、子どもたちは先生の用意したシールを使って飾りつけをしていきました。

友だちとシールを分け合って使ったり、友だちの工夫しているところを自分のクリスマスツリーに取り入れたりしていました。

完成した作品は、ろう下に展示され、そこだけ一足早くクリスマスがやってきたように感じました。

食育の授業

12月3日(火)

今日は11月28日(木)に行われた食育の授業の様子をご紹介します。

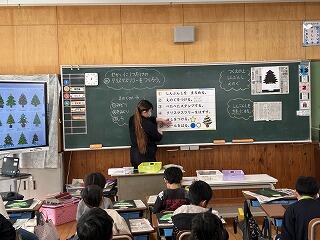

この日は、西都児湯の栄養教諭の先生方が本校に来校され、3年1組で行った食育の研究授業を参観されました。

【教室後方で授業を参観する栄養教諭の先生方】

この授業では、好き嫌いをなくす方法を考えていきました。多くの場合、栄養教諭の先生のお話を聞いて、自分の好き嫌いを見直すという形になるのですが、今回は、子ども同士で解決していくという形で授業が進められました。隣に座っている友達の苦手な食べ物を聞き、それについて調べ、美味しい食べ方や食べたくなる食べ方を紹介するというものでした。

【インターネットで食べ方を調べている様子】

【調べたことはメモします】

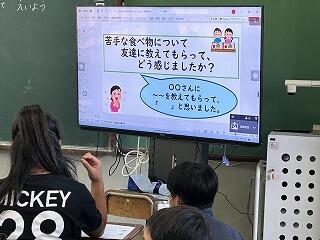

【こんな食べ方があったよ…と伝え合う様子】

【子どもたちの話に耳を傾ける参観者】

【紹介された食べ方について感想を発表中】

紹介してもらった感想としては、「せっかく調べてもらったけど、食べられるかどうかわからない」とか、「正直、やっぱり食べられない」という素直な意見もありましたが、友達が調べてくれたことを「うれしいと思った」とか「その方法で食べてみたい」いとう声も聞かれました。

栄養教諭の先生が授業の中で「苦手な食べ物について知ることも大切ですよ」とおっしゃいました。大人になると確かにそういう部分もあるよなと思いながら授業を見ていました。

誰でも自分に必要な情報を簡単に手に入れられる時代になりました。わかりやすく作られた動画も見られます。自分の好き嫌いを克服する方法も変わってくるんだなと思った1時間でした。

人権集会

11月28日(木)

今日の朝の活動の時間に人権集会を行いました。

人権集会の様子をご紹介する前に、法務省のHPで紹介されている権週間についてご紹介します。

~法務省HPより~

昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。

法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、昭和24年(1949年)から毎年、各関係機関及び団体とも協力して、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。

いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障害のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。

これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。

この流れを受け、本校でも、国や社会全体として取り組む人権問題を、子どもたちと共に考えるために、人権週間(12/4~12/10)を前に集会を開いたのです。

それでは、本日の集会の様子をご紹介します。

【各学級で作成した人権標語】

まず、各学級の標語を発表しました。

【1年1組】

【2年1組】

【3年1組】

【4年1組】

【4年2組】

【5年1組】

【5年2組】

【6年1組】

【係の先生からのお話】

ここで各学級の標語を紹介します。

1年1組

「つたえよう すてきなことば ありがとう」

2年1組

「ふわふわことばを つかって

みんな元気にな~れ みんななかよくな~れ

みんなえがおにな~れ」

3年1組

「相手を思って みんなと話そう」

4年1組

「ふわふわ言葉で仲よく 笑顔!」

4年2組

「助けあい みんな仲良く いいクラス」

5年1組

「心に思いやりの花咲かせ

仲間とともにつくろう 笑顔の未来」

5年2組

「ありがとう 笑顔あふれる 言葉かけ」

6年1組

「優しさで 笑顔あふれる都農小を

チクチク言葉をふわふわ言葉に」

集会後、この標語は各学級に掲示されることになっています。

さて、本年度で第76回を数える人権週間のテーマは、「『誰か』のこと じゃない。」です。

子どもたちの考えた標語にも、第76回人権週間のテーマにつながることが多く書かれていました。

自分事としていろんなことを考えていける子どもたちを育てていきたいと思います。

PTAミニバレーボール大会~5年ぶりの開催~

11月24日(日)

午前中のおすずっ子祭りの後、午後からは会場を町民体育館に移し、PTAミニバレーボール大会を行いました。実に5年ぶりの開催ということでしたが、会場は熱気に包まれ、大いに盛り上がりました。

その様子を少しご紹介します。

まずは、けがの防止のため、準備体操を念入りに行います。

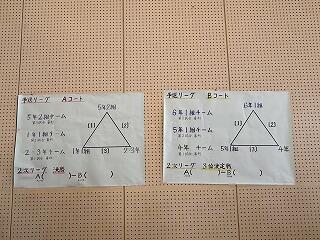

対戦表はこのようになっていました。

いよいよ試合開始。

【円陣を組んでいるチームもありました】

【Aコート 第1試合の様子】

【Bコート 第1試合の様子】

【Aコート 第2試合の様子】

【Bコート 第2試合の様子】

各コート2試合目が終わったところで、決勝戦と3位決定戦が行われました。

結果は以下の通りです。

3位 2・3年生チーム

2位 6年1組チーム

優勝 1年1組チーム

皆様、とてもよい表情をしています。

写真は撮れていませんが、決勝戦・3位決定戦が終わると、保護者の皆様が率先してモップかけ等を行ってくださり、片付けも早く終わりました。

運動会の時もそうでしたが、午前中のおすずっ子祭りでも、午後のPTAミニバレーボール大会でも、保護者の皆様が、率先して片付けなどを手伝ってくださいます。本校の保護者のよき伝統として受け継がれているものだと思いますが、これは本当に素晴らしいことです。

保護者の皆様、終日、本当にお疲れ様でした。皆様のご協力のおかげで、とてもよい一日になりました。ありがとうございました。

おすずっ子祭り無事終了!!

11月24日(日)

今日は11月の参観日で、毎年恒例のおすずっ子祭りを開催しました。

各学年のふれあい活動の様子等を紹介します。

1年生「絵はがき」づくり

はがきに絵を描いたり、年賀状を作成しました。

2年生「スライム作り」または「リメイク缶」

スライムを作ったり、フルーツ缶などをリメイクして自分だけのオリジナル缶を作成したりしました。

【スライム作りの様子】

【リメイク缶体験の様子】

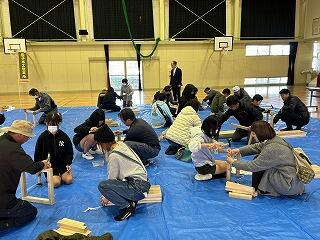

3年生「お菓子作り体験(クレープ作り)」または「むかし遊び(竹馬つくり)」

クレープを作って食べたり、竹馬を作って遊んだりしました。

【お菓子作り体験(クレープ作り)の様子】

【むかし遊び(竹馬つくり)の様子】

4年生「ミサンガ作り」または「自家製手打ち うどん作り」

ミサンガを作ったり、手打ちうどんを作って食べたりしました。

【ミサンガ作りの様子】

【自家製手打ち うどん作りの様子】

5年生「わいわいモルック体験」または「ネイル&ハンドケア教室」

木の棒を倒して得点を競うモルックというスポーツをしたり、爪も心もきれいになるネイル体験&ハンドケアを体験したりしました。

【わいわいモルック体験の様子】

【ネイル&ハンドケア教室の様子】

講師には、日章学園高等学校のエステティック科の先生方や生徒さんがお越しくださいました。

6年生「わくわく もちつき体験」または「木工教室(ちゃぶ台作り)」

もちをついたり食べたり、ちゃぶ台を作ったりしました。

【わくわく もちつき体験の様子】

【木工教室(ちゃぶ台作り)の様子】

講師には、一般社団法人宮崎県建築業協会の皆様がお越しくださいました。

この日を迎えるために、PTA役員さんをはじめ、各学級の委員長さんや副委員長さん方には、講師の方への依頼をはじめ、いろいろと準備をしていただきました。本当にありがとうございました。皆様方のおかげで、子どもたちがとても楽しい時間を過ごし、貴重な体験をすることができました。

また、日曜日にも関わらず、快く講師を引き受けていただいた講師の皆様、本当にありがとうございました。今後も、都農小学校は地域の学校として、子どもたちを育ててまいります。

本日は、本当にありがとうございました。

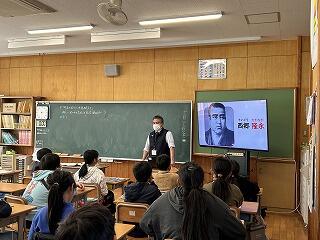

中学校の先生による乗り入れ授業~6年生 社会科~

11月22日(金)

タイトルを読んで「乗り入れ授業?」と思われる方も多いと思います。

都農町では町内の全小中学校の職員がメンバーとなって実施している教職員研修会(以下、町教研)を年間3回実施しています。今年度の町教研の部会の中に「授業形態改善部会」という部会があり、小中学校での相互乗り入れ授業に取り組むことになっています。

今日は、都農中学校から社会科の先生をお招きして、6年生の社会科(歴史分野)の授業を実施していただきました。

授業の導入部分では、「江戸から明治へ!この人はだれ?」というタイトルで、歴史上の人物を答えていくクイズ形式の問題を出されました。

西郷隆盛に関する問題が出ると、先週、修学旅行で鹿児島を訪れたばかりの子どもたちは、大盛り上がりでした。

【写真を見て、大きな声で「西郷隆盛」と答える児童】

自信たっぷりに答える子どもたちに、西郷隆盛の本当の名前を教えてくださいました。

中学校社会科の先生方にとっては、このようなことは当たり前のことかもしれませんが、小学校で指導する者からすれば、これを教科の専門性というのだと思いながら参観していました。

名前に秘められたエピソードを興味深そうに聞き入る子どもたちの瞳は、言うまでもなくきらきらしていました。

その後もテンポよく授業を進められ、用意してくださったワークシートをもとに授業をしてくださいました。

授業後、6年生に感想を聞いてみました。

中学校の授業は難しく、先生方は厳しいと思っていましたが、実際に授業を受けてみると、とても楽しかったです。特に、パワーポイントを使ってくださったので、とてもわかりやすかったです。

入学前にこのような機会があると、子どもたちは、中学校入学後に授業をしてくださった先生との再会を楽しみにしたり、中学校入学への不安が軽減されたりするのではないかと思いました。

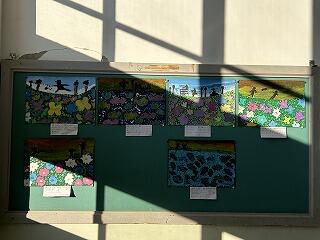

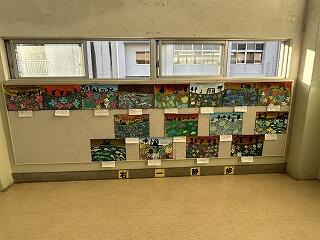

芸術の秋~3年生図工~

11月22日(金)

校内を歩いていると、廊下の掲示板に図工の時間に作った作品が掲示されています。

今日は3年生の図工の作品を2種類ご紹介します。

これは、版画として作成された作品です。黒い色画用紙の上に、自分たちでデザインした花などをスタンプのように押して作られた作品ということです。

朝日の関係でうまく見えないものもあるかもしれませんが、さわやかな青空、オレンジがきれいな夕焼け空に目を奪われました。

3年生の教室に行くと、今度はろう下の棚や教室後方の棚の上に、おもしろそうな形をした作品がありました。

段ボールを切ったり、切り込みを入れたりして作ったパーツを組み合わせて作った作品だと聞きました。

子どもたちの自由な発想が作品を通して伝わってきます。きっと、にこにこ、わくわくしながら、作ったのだろうな…。

芸術の秋…だなぁと思いました。

読書の秋~学校図書館の様子~

11月21日(木)

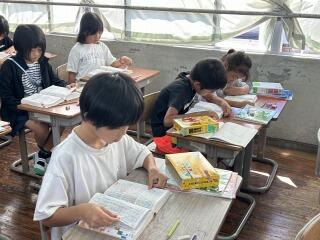

「読書の秋」ということで、今週はご家庭でも「親子読書」に取り組んでいただいていると思います。

秋の夜、親子で読書を楽しめるという機会も、そんなに多くはないかと思います。お時間の許す範囲でぜひ取り組んでいただき、「おすすめの本」をお知らせいただけると幸いです。

毎週木曜日の午前中は、学校図書事務の先生の来校日です。図書館の様子を見に行くと、季節を感じる展示がされていました。

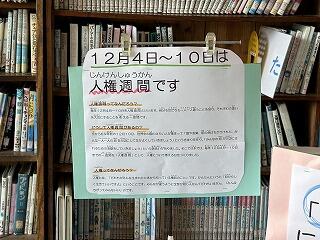

そういえば、来週28日(木)の朝の活動の時間に「人権集会」が行われることと、12月4日(水)から12月10日(火)の1週間が「第76回人権週間」になっていたことを思い出したので、展示の方でも「人権週間」を意識したものにできないかと相談しました。

図書事務の先生が帰られるときに、「人権に関連する本を展示してみました」とおっしゃっていたので、昼休みに学校図書館に足を運んでみました。

すると…。

上の写真にあるように、人権週間の紹介や関連本の展示がなされていました。

多くの子どもたちが利用する学校図書館には、情報センターの役割もあります。図書事務の先生の迅速な対応により、子どもたちは、学級担任の先生以外の大人からも情報を受け取ることができます。本当にありがたいことです。

人権集会の様子は、また来週お知らせします。

学校図書館に係る情報は、↓からもご覧いただけます。

ワイン祭りでのエイサー披露~5年生~

11月11日(月)

昨日10日(日)に、都農ワイナリーにて、今年のワイン祭りが開催されました。

本校では毎年、5年生がステージ部門に参加し、エイサーを披露しています。運動会までは、6年生と一緒に披露していたエイサーも、ワイン祭りからは5年生が学校代表として披露するというのが伝統となっています。5年生の子供たちも9時30分にはステージ裏に集合し、準備をしていました。

エイサーで使うパーランクーの大敵は水(雨)です。ですので、天候がとても心配でしたが、何とかエイサーを踊り終わるまではお天気がもち、5年生の日頃の行いがよいからだなと思いました。

たくさんの観客の前で、堂々とエイサーを披露する5年生の姿はとても頼もしかったです。

今年度も残り4か月ほどとなり、いろんな場面でリーダーを交代していくことになるのを感じています。

来年は、この5年生が本校のリーダーです。そのデビュー戦となる今回のワイン祭りでのエイサー披露は大成功だったと思います。

踊り終えた後のインタビューにも積極的に応じてくれました。

5年生の皆さん、保護者の皆様、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

秋季大運動会~番外編その②~

10月28日(月)

番外編その②は、こちらです。↓

上の2枚は、早朝より中学校の運動場で駐車場の準備をされている様子です。

3枚目から一番最後の写真は片付けの様子です。

役員として決まっている仕事もあるのですが、役員でない方も片づけをお手伝いいただいたのではないかと思います。多くの保護者の皆様が快くお手伝いくださったので、短時間で片付けも終わりました。これこそが、都農小の宝だと思っています。

保護者の皆様、本当にありがとうございました。

秋季大運動会~番外編その①~

10月28日(月)

運動会を通していろんな気づきがありました。

ここでは番外編としてその内容をお伝えしたいと思います。

この写真は、4年生以上の児童が徒競走を終えた後の様子です。自分たちが走ってきたコースに向かって一礼している場面です。

本校では、4年生以上は係の仕事があるため、ゴールすると走った組毎にコースに一礼して自分の持ち場に戻ることになっています。

この様子に気づかれたご来賓の方が、帰り際に「とても素晴らしいですね」と声をかけてくださいました。

これは先生方がご指導くださったことで、都農小学校の運動会のよき伝統として受け継がれていることの1つです。このようなよき伝統をこれからも受け継いでいけるとよいなとしみじみ思いました。

令和6年度秋季大運動会無事終了!!

10月28日(月)

今日はいつ雨が降り出すのかわからない空模様の中でしたが、令和6年度の秋季大運動会を開催いたしました。

昨日がお休みで、土曜日が雨でしたので、最終的な準備は今朝行いました。

準備も整い、予定通りの時刻に開会することができました。

【児童代表の言葉~1年生~】

開会式が終了し、各団退場。

両団のリーダーによるエール交換

学校にもエールを…

団長、副団長、リーダーと一緒にする応援は、下級生の子供たちに大人気!!

【決勝審判の子どもたち】

勝敗や順位が決まる競技には欠かせない係です。

【1・2年生のダンス ぶりん ばん ばん ぼん】

【3・4年生の団技】

【3・4年生のダンス 都農小ソーラン2024】

【5・6年生団技】

【1・2年生団技】

【5・6年生ダンス 都農小の宝】

「ミルクムナリ」は5・6年生合同で踊りました。

2曲目の「三線の花」は6年生だけで踊りました。

踊り終わると、代表児童が6年間の感謝の言葉を述べ、退場していきました。

この後、全校リレーが行われました。写真はスタート前に写した1枚しかありません。応援をしていたら、写真を撮り損ないました。すみません。

閉会式も終わり、解団式を行う子どもたち。

こうして、無事に今年度の運動会も終了しました。

雨もぱらつく程度で済みました。何より、子どもたちがけがをせず、大きな事故もなく、精一杯頑張れたことが何よりでした。

「全力一心 仲間と笑顔で優勝めざせ おすずっ子」

このスローガン通りの運動会になりました。

保護者の皆様、PTA役員の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。

町民さわやかあいさつ運動

10月25日(金)

今日は「町民さわやかあいさつ運動」の日でした。

本校には青少年育成町民会議の関係機関の代表者の方々がお見えになり、子どもたちに声をかけ、あいさつをしてくださいました。

本校には都農交番の方も来てくださっていたため、子どもたちは「どうしておまわりさんが来ているのですか?」と目を丸くしていました。町民あいさつ運動で来られていることを伝えると「なぁんだ。」と。

確かに、校門で交番の方にあいさつ運動をしていただく機会がほとんどないので、子どもたちが不思議に思うのも自然なことだと思いました。

早朝から「町民さわやかあいさつ運動」にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

学校図書館のお話 その③

10月15日(火)

学校図書事務の先生は、毎週木曜日の午前中に来校され、お仕事をされています。

ちなみに、他の曜日は町内の別の学校で同じように学校図書館でお仕事をされています。町内には中学校1校、小学校3校、分校1校、合計5つの学校があるので、日替わりで各学校に行き、学校図書館のお仕事をされているのです。

先週の木曜日、学校図書館を覗いてみると、なんと新しいコーナーができていました。

向かって左側に「運動会」に関する本、右側には「ハロウィン」に関する本が並べられています。

公共図書館では、季節の行事や世の中で注目を集めている出来事の関連本を集め、コーナーを作ります。これは、図書館の利用者さんたちにいろんな本を紹介するための工夫です。

学校図書館でも、学校図書事務の先生がこのようにコーナーを作ってくださるので、普段、手に取る機会の少ない本を子どもたちに紹介することができます。

次はどんなコーナーができるのか、とても楽しみです。

「学校図書館のお話シリーズ」はこちらからも読めます。青い文字の部分をクリックすると記事が読めます。

学校図書館のお話 その②

「学校図書館のお話 その①」を掲載してから、ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、今日はその②として、図書館のプチリニューアルの様子(新刊の受け入れ作業等)をお知らせします。

夏休み期間中に、先生方と学校図書館に所蔵される本の見直し作業を行いました。学習資料としては内容が古く活用できないものなどを選び出し、除籍作業を行いました。その後、本年度の予算で購入する本を選んでいただき、先日無事に本が届きました。

学校図書館で貸し出しができるようにするためには、新しく購入した本の受入れ作業を行わなくてはなりません。学校図書事務の先生は、本の除籍作業や受け入れ作業もされます。下の写真は、受入れ作業の様子を撮影させていただいたものです。

【全ての本の最後のページに受入日等を記入するためのゴム印を押します】

【ゴム印を押したところに、必要事項を記入します】

【受入日、本の分類等、必要事項の記入完了】

【作業が終了した本は新刊コーナーに並べ、貸し出されます】

新しく購入した本は、子どもたちへの紹介も兼ねて分類ごとに並べる前に、新刊コーナーに置いています。少しずつ新刊が揃いつつあります。このようにプチリニューアルが進んでいる都農小学校図書館です。

「学校図書館のお話 その①」はこちらから!!青い文字の部分をクリックすると記事が読めます。

「やってみたい」を形にするには・・・

10月11日(金)

この日は6年生以外は、遠足や社会見学のため校外に出かけて行きました。校内には6年生だけが残っていました。

写真にはありませんが、実は6年生が2つの相談をしに、校長室へやってきました。

① 校内でかくれんぼをしたい。

② 給食を外で食べたい。

①の校内かくれんぼについては、各学級の先生方に事前にお願いしていないため、他の学級内に無断で立ち入ることになるので許可するのは難しいと伝えました。

②の屋外で給食を食べることについては、安心安全な給食になるよう、給食の時間までには回答するので少し考えさせてほしいと伝えました。

その後、教室に戻った6年生は、再度学級で相談したようで、校内でのかくれんぼではなく、体育館でドッチボールをやっていました。

その間、何とか屋外で「安心安全な給食の提供」ができないかを考えました。一番心配したのは、給食への異物混入です。この日、若干風があり、運動場の土や刈った後の芝生等が混入しないかを心配しました。

ふと運動場を見ると、運動会の練習のために設置されたテントがありました。これで大きなブルーシートがあれば、上からも下からも異物が混入することが防げると考えました。校内に残られた先生方にブルーシートのことを尋ねてみると、あったのです。とてもきれいなブルーシートが…。

これなら屋外での給食が実施できる・・・そう思って、担任の先生にそのことを伝えに行きました。

4時間目が終わると、運動場には給食を持った6年生の姿がありました。

その後、全員が揃い、給食を食べ始めました。

給食終了後には、ブルーシートを片付ける子どもの姿も見られました。

「遠足には行けないけど、外で給食を食べて遠足気分を味わいたいのです。」

相談にやってきた6年生の代表者は、屋外で給食を食べたい理由をこう話してくれました。

自分たちの「やってみたい」を実現するためには、他の人との相談や交渉が必要となります。どうしてそうしたいのか、やりたい理由を明確にし、相手に伝え相談する。問題があれば、それを回避できないかを考える。

担任の先生と相談し、校長室へやってきた子どもたちを見て、自分たち(6年生)しか学校にいない日だからこそ、担任以外の大人との相談・交渉も経験させ、ひとつでも多くの思い出を作らせたい・・・そんな気持ちで子どもたちと話した金曜日でした。

運動場でクラスのみんなと食べた給食の味やこの光景、ここに至るまでの過程も含め、このことが6年生の思い出の一つに加えられたら嬉しいな・・・。

運動会に向けて④~第2回全体練習の巻~

10月10日(木)

今日は2回目の運動会全体練習をしました。

今日は、閉会式→エール交換→全校リレー・応援を行いました。

【成績発表の練習】

【白団が勝った場合…】

【相手の勝利を称える場面の練習もします】

退場し、エール交換や全校リレーの練習に移ります。

HP用にとエール交換の部分の写真もたくさん撮っていたのですが、保存作業の際に誤ってを削除してしまいました。(ショック…)

そんな中、エール交換の練習風景で唯一残った写真を掲載します。

この後は、全校リレーの練習でした。

【入場門に集合する選手】

【隙間時間も応援練習に余念のない赤団】

【白団も負けずに心を合わせて応援練習中】

【決勝審判もスタンバイ】

【選手入場】

【スタートは1年生女子です】

【団の前を選手が通過すると応援も盛り上がります】

全校リレーの練習の後は、団ごとに解散となりました。

今日の練習では、各団のリーダーが担当する学年の前に立って号令をかけたり、解散前に団長が今日の練習をふり返ったりしている場面がありました。

運動会に向けて子どもたちと一緒に頑張ります。

第2回 読み聞かせ

10月3日(木)

運動会の練習に取り組む一方で、年間計画に沿って行われている活動もあります。その1つが、朝の読み聞かせです。この日は、本年度2回目の読み聞かせが行われました。

まずは、学校図書館で待つ読み聞かせの皆様を、各学級の代表児童がお迎えに来ます。

教室に到着すると、さっそく読み聞かせがスタート。

【1年1組の様子】

読み聞かせが楽しすぎて、思わず立ち上がってしまう子どももいました。

【2年1組の様子】

正面に回ってみると…

読み聞かせの世界に引き込まれているのがよくわかりました。

【3年1組の様子】

読み聞かせの世界に引き込まれているのが背中からも伝わってきます。熱い視線の先には絵本がありました。

【4年1組の様子】

食い入るように見つめる絵本と読み手の方を見つめる子どもたち。とてもよい表情をしています。

【4年2組の様子】

写真には写っていませんが、4年2組では、絵本がよく見える場所を探して座っている子どもたちがいました。読み聞かせを聞きたい気持ちが伝わってきました。

【5年1組の様子】

絵本を見えるように掲げて読み聞かせている方が多い中、少し様子が違ったので、担当された方にどんな本を読まれたのか聞いてみました。

写真はありませんが、都農高校の生徒さんたちが作った本で都農のお話が集められていると聞きました。町民図書館に所蔵されているそうです。このような場で、貴重な郷土資料の存在や公共図書館がそれらを保存していることが再確認することができたのはとても嬉しい出来事でした。

【5年2組の様子】

紙芝居を使っての読み聞かせが行われていました。左右2枚並べた絵の違いを言い当てている場面でした。指をさしながら参加している子どもたちの姿を見て、参加型の読み聞かせのよさを感じました。

【6年1組の様子】

実は、マジックから始まっていた読み聞かせ。

右から2番目の子どもが持っているトランプと、読み聞かせをされる方が持っている表紙の絵を見てびっくりしました。マジックからの読み聞かせに「引き込む技」を見せていただきました。

このように、各学級をご担当いただく皆様が子どもたちを思い、朝の読み聞かせの時間を充実させようと工夫をしてくださっているのが伝わり、感謝の気持ちでいっぱいでした。保護者や地域の皆様に支えられていることを実感しました。

皆様、本当にありがとうございました

運動会に向けて③~第1回全体練習の巻~

10月7日(月)

今日の朝の活動から1校時にかけて、第1回全体練習を行いました。

今日の内容は、開会式→退場→着団→閉会式でした。今日が初めてですので、開閉会式での行動様式や代表児童の入退場、開会式後の退場から着団までを一通りやってみました。

朝のうちは晴れていて暑さを感じる中でしたが、子どもたちは先生方の指示を聞きながら練習に取り組んでいました。ふざけている子どもは一人もいませんでした。

各団の団長をはじめ、副団長やリーダーも協力して運動会の練習を進めました。途中給水タイムも取りましたが、練習がスムーズに進んだこともあり、団ごとに分かれての応援練習をする時間が取れました。

小学校での運動会が初めての1年生も、周囲の上級生の様子を見よう見まねでやっていました。少しずつ練習を繰り返し、「全力一心 仲間と笑顔で優勝めざせ おすずっ子」のスローガンが実現できるよう全校児童で頑張っていきたいと思います。

運動会に向けて②~昼休みの応援練習の巻~

「今日の昼休み、赤団と白団のリーダーの人は、応援の練習をするので、体育館に集まってください。」

給食の時間にこの放送があったので、昼休みに体育館を覗いてみました。

各団の先生方が見守る中、赤団も白団も団長・副団長をはじめリーダー全員が体育館に響き渡る大きな声で練習をしていました。

以前、私が勤務していた時にもやっていた応援があり、きっと伝統的に受け継がれているんだなと思いながら見ていました。

両団ともとても頑張っています!!

運動会に向けて①~結団式の巻~

今年の結団式は、9月30日(月)に行われました。今日はその時の様子を紹介します。

まずは、運動会のスローガンを計画委員会の子どもたちが発表しました。

今年の運動会のスローガンは

「全力一心 仲間と笑顔で優勝めざせおすずっ子」

このスローガンは、9月6日に開かれた代表委員会で話し合い決定していました。

この後、団決定を行いました。

左側の箱には「都農神社」、右側の箱には「尾鈴山」の写真が貼られており、団長がじゃんけんをし、どちらを選ぶか決めました。

ステージにあがった団長は、自分の選んだ箱の紐を引きました。この紐がかなりの長さでしたが、赤白の布が出てくるまで引き続けました。

ようやく布が見え、赤白が決定しました。

団旗を授与された団長は、体育館の両側に分かれ、団ごとに団長、副団長、リーダー、各団の先生方の自己紹介が行われました。

赤団の様子

白団の様子

結団式を終え、自分の団が決まり、いよいよ今年の運動会に向けた取組がスタートしました。

運動会に向けて~番外編:内野々分校の運動会をサポートの巻~

10月3日(木)

両団のリーダーが応援練習をしている同じ時間帯に、校長室ではもう一つの運動会に向けた打合せが行われていました。

内野々分校の平山地区の子どもたちは、5年生になると都農小へ転入してきます。内野々分校には4年生までの児童と先生方しかいないので、例年分校の卒業生が分校の運動会のお手伝いをしているのです。

この日は、分校の先生が来校され、運動会の打合せを行いました。卒業した分校の運動会をサポートしようと打ち合わせをする子どもたちの姿が、とても頼もしく感じられました。

授業改善に向けて~初任者研修の巻~

9月26日(木)

連日、授業改善の取組を紹介しておりますが、今日は初任者の先生の授業研究会の様子をお伝えします。

9月20日(金)、5年1組では授業改善のための相互参観が行われ、5年2組では初任者の先生の授業研究会が行われました。授業研究会は今回が2回目で、学級活動で「当番活動をふり返ろう」という題材の授業を行いました。

導入部分では、事前に実施した当番活動に係る意識調査の結果を示し、現時点で自分たちが当番活動についてどのように考えているかを確認しました。

この学習のめあてを「責任もって当番活動取り組むために必要なことを考えよう」とし、個人や学級全体でどうすれば当番活動に責任をもって取り組めるかを考えていきました。

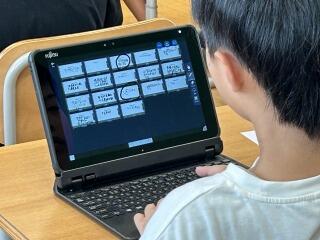

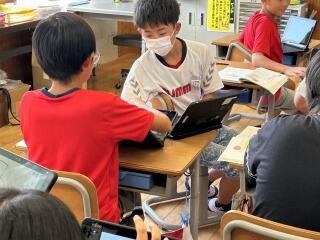

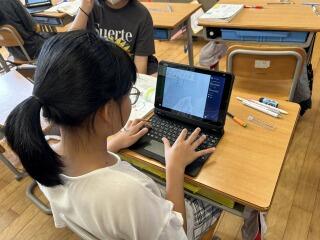

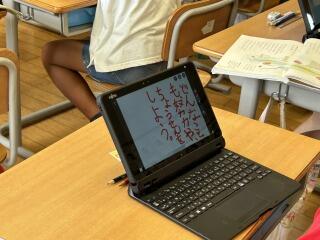

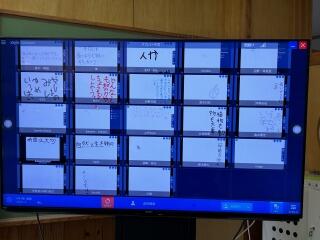

まずは、各自で当番活動の改善点を考えました。考えたことはタブレットに送られてきたワークシートに直接記入していきます。

各自の考えは、前方にある大型テレビに映し出されるため、誰がどのようなことを考えているかがわかります。

その後、どのような意見があるかを確認し、先生から全員の考えが映し出された画面のスクリーンショットが送られ、参考になる意見等を探し、さらに自分の考えを深めていきました。

【参考になる意見を○で囲む児童もいました】

【友だちの意見を参考に自分の考えをまとめます】

子どもたちからは、

・ 人任せにしないよう声をかけ合う。

・ 忘れている人がいたらに声をかける。

・ 当番の人が休んでいるときは、自分の仕事をしてから手伝うようにする。

等の意見が出ていました。

5年2組では、当番活動は前期・後期で交代するルールになっているようです。よりよい学級生活を送るために、どのような当番活動が誕生するのか。また、当番活動の充実のためにどのように活動していくのかを見守っていきたいと思います。

誰かと協力し任された仕事を責任もって取り組むという経験は、社会に出てからも大きな力となり、子どもたちを支えます。日々の学校生活の中での経験を積み上げていくことの大切さを改めて考えた授業です。

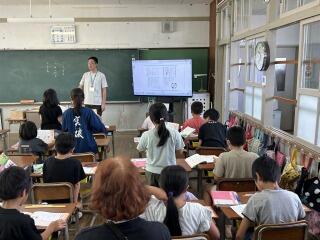

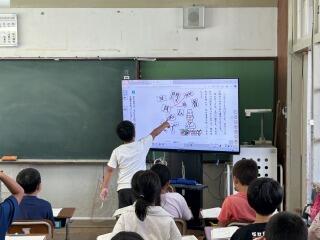

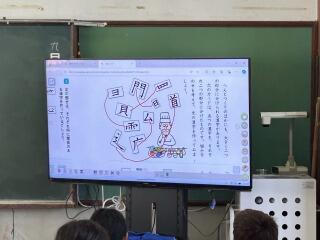

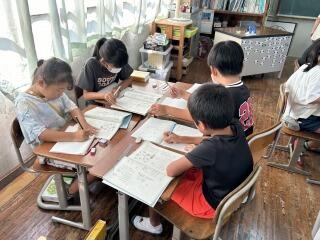

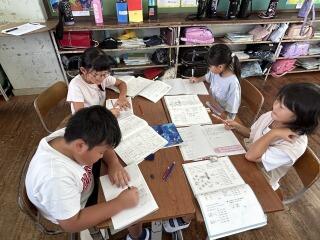

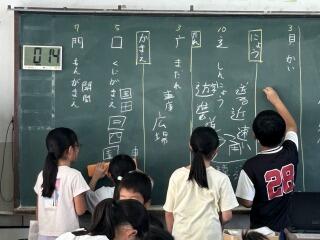

授業改善に向けて~相互授業参観実施中 その④~

9月25日(水)

今日は、昨日(9/24)に行われた3年1組の国語の様子をお伝えします。

3年1組の国語の授業では、始まりの部分(私たちは”導入部分”と呼びます。)で毎回取り組まれていることがあります。それは、

①漢字スキル(教材名)を使った新出漢字の学習

【指書き】

【空書き】

【漢字スキルへの書き込み】

②国語辞典を使った意味調べ

【本日のお題】

【「つめ」や「はしら」を使って短時間で調べます】

【みんな集中して調べています】

③話す聞くスキル(教材名)を使った詩などの音読(それもできるだけ速いスピードで)

【最後まで声を出して読みます。読んだら着席】

の3つです。これを、導入部分で5分程度で行います。その時間の授業には直接関係なさそうに見えますが、毎時間の国語で行うと、年間ではかなりの学習量になります。小さな取り組みをこつこつと積み上げることの大切さを感じました。

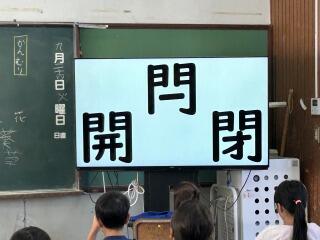

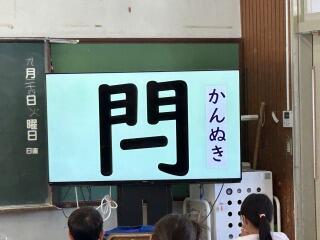

本時は「漢字の組み立て」の2時間目でした。前時に学んだ「へん」と「つくり」に加え、「かんむり」「あし」「にょう」「たれ」「かまえ」について学習しました。デジタル教科書を使って、本時の学習内容をつかんでいきます。

担任の先生は先の展開を見通した板書をしながら、子どもたちにもノートの書き方について以下のような感じで指示を出されていました。

「まず、"かんむり”と書きます。次に、"くさかんむり”と書きます。次は2行空けて"たけかんむり”と書きます。2行空けると言ってみましょう。(子どもたちが「2行空ける」と復唱しノートを書く。)そうです。では2行空けて書きます・・・・(以下省略)」

【調べ活動に向けて2行空けて書かれたノート】

この後、4人ずつのグループを作って、各部首について漢字を調べていきました。

一人で調べることもありますが、一人で調べていると途中で力尽きてしまう子どももいます。しかし、今回は4人グループであること、調べる方法として使う資料(教科書、漢字スキル、国語辞典等)も明示されていたので、グループで連携して話し合い確かめ合いながら調べ活動を進めていきました。

調べた漢字は板書してよいことになっていたので、黒板の前には調べた漢字を書く子どもたちでいっぱいになりました。

最後の方で、共通した部分を持つ漢字を用いて、部首についての理解を深める場面がありました。

授業が終了した後、子どもたちに授業のどの部分が楽しかったかを尋ねると「一番最後に習っていない漢字(閂)について教えてもらったこと」という回答が一番多かったです。嬉しそうにそう話す子どもたちの顔を見ながら、知的好奇心が満たされたんだなぁと感じました。

授業改善に向けて~相互授業参観実施中 その③~

9月24日(火)

引き続き、相互授業参観の様子を紹介します。

9月20日(金)には、5年1組の道徳の授業がありました。この授業では、「名前のない手紙」という教材文を用いて『正義の実現』について考えました。

担任の先生から「正義」の意味について説明があり、自分はいつでも正義が実現できているかと問われふり返っていました。そこで、はたと、正義を実現することの大切さは理解できていても、その実現はなかなか難しいことに気づいたようです。

教材文は場面ごとに先生が音読し、子どもたちは情景を思い浮かべながら聞いていました。

まずは、友達から仲間外れにされてしまった主人公の気持ちを考えました。

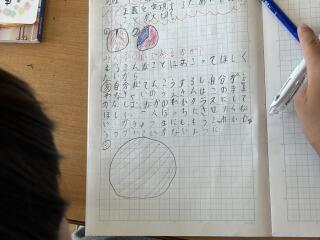

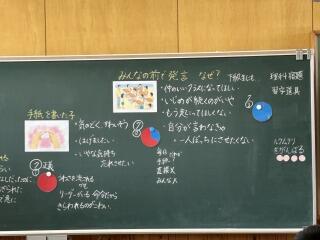

意見を出し合った後、担任の先生が赤と青の円盤を取り出し、教材文の学級の子どもたちの心情を視覚化していました。青が正義を表すとし、この段階での正義はどの程度か、子どもたちも自分の考えを自由に発言していました。

次は、仲間外れになっている主人公の元に差出人のわからない手紙が届く場面で、差出人の子どもがどんな気持ちで手紙を書いたのかを考えました。

この場面からは、自分たちで心情円盤がどのように変化しているかをノートに書きました。

担任の先生が、子どもたちと一緒に正義がどの程度広がっているかを心情円盤に表します。

この後、お話は、転校することになった一人の女子が、お別れのあいさつの時に、学級全員の前で仲間外れになっている主人公に対し、助けてあげられなかったことを謝る場面へと続きます。ここで、子どもたちは謝罪をした女子の気持ちやこの行動の理由を考えました。

自分の考えがまとまったら、意見交換をしたい友だちの側に行き、話をします。

学級全体での話合いをより深めるために、また、いろんな考え方があることを子どもたちに気づいてもらうために、紹介したい考えをもっている子どもたちには、担任の先生から発表お願いカードが渡されていました。このカードが手元にあることで、子どもたちは自信をもって発表できます。また、これは、限られた時間をより有効に活用するための手立てでもあります。

子どもたちは、転校する女子の勇気ある行動から教材文の学級の子どもたちの心がどう変わったかを、各自が心情円盤に書いていました。

心情円盤を見ると、子どもたちの心の変化がよくわかります。

その後、一人一人がこの授業をふり返り、終了となりました。

わかっていてもなかなか正しい行動ができないのが人間です。でも、正しく判断し、ともに行動できる友だちが複数いれば状況は変わるのではないでしょうか。また、自分たちで解決できないことは周りの大人に相談し、助けを求めてほしい…そんな力も身に付けてほしいなと思いました。そのために、毎週、道徳の授業を通して、子どもたちは自分自身と向き合っているのです。

授業改善に向けて~相互授業参観実施中 その②~

9月24日(火)

今日は9月19日(木)に行われた6年生(国語)の相互授業参観の様子を紹介したいと思います。

この日は、まどみちおさんの詩「せんねん まんねん」の授業の3時間目で、この詩を通して、作者のまどみちおさんが伝えたかったことは何かを考える授業でした。

全員で声を合わせ、音読をします。

【一斉音読の様子】

【読みたい部分を読みたい人が読む"竹の子読み”】

その後、担任の先生から、タブレットに教科書と同じ内容のものが送られ、一番伝えたことが表れている部分を選び、四角で囲みます。

一人一人の考えが電子黒板に映し出され、学級全体で共有します。

その後、自分が選んだ部分についてペアで意見交換を行いました。

意見交換後は、筆者の伝えたかったことを自分の言葉でまとめ、タブレットに書き込みました。

書き込まれたものは再度電子黒板に投影され、互いの考えを聞き合います。

いよいよ自分の考えを発表し、全体で共有します。

まど・みちおさんには、伝えたい主題、テーマがあったのでこの詩を作られたのですが、作品は受け取った瞬間から、読者のものになります。つまり、読んだ人自身の解釈でよいということです。

だからこそ、子どもたちは互いの意見を聞き合い、そこから新たに気づいたことやより考えを深めることができ、自分の考えを発表できたのだと思います。授業中の子どもたちの表情を見ていると、この時間のめあてを自分なりに解決しようとしていることがよくわかりました。

最後に、まど・みちおさんの詩「せんねん まんねん」を紹介します。

せんねん まんねん

まど・みちお

いつかのっぽのヤシの木になるために

そのヤシのみが地べたに落ちる

その地ひびきでミミズがとびだす

そのミミズをヘビがのむ

そのヘビをワニがのむ

そのワニを川がのむ

その川の岸ののっぽのヤシの木の中を

昇っていくのは

今まで土の中でうたっていた清水

その清水は昇って昇って昇りつめて

ヤシのみの中で眠る

その眠りが夢でいっぱいになると

いつかのっぽのヤシの木になるために

そのヤシのみが地べたに落ちる

その地ひびきでミミズがとびだす

そのミミズをヘビがのむ

そのヘビをワニがのむ

そのワニを川がのむ

その川の岸に

まだ人がやって来なかったころの

はるなつあきふゆ はるなつあきふゆの

ながいみじかい せんねんまんねん

授業改善に向けて~指導案検討~

9月20日(金)

9月11日(水)のHPに、「私たち教師の一番の使命は、授業を通して子どもたちに確かな学力をつけることにあります。そのためには日々の授業をより充実したものにする必要があります。」と書きました。

※ 詳細は↓をクリックしてください。

この思いは全ての学校の先生方に共通するもので、都農町では年間4回、町内の各校に勤務する先生方が一堂に会して教職員研修会を行います。そのうち1回は各校輪番で授業を提供することになっています。本年度は、都農小学校が会場校となり授業を提供することになっています。

会場校以外は、午前中で授業を終了し、子どもたちは下校し、先生方は研修会に参加されます。そのような中で行う研修会ですから、授業を提供する方にも参観する方にも、明日への実践につながる何かがあればいいなと思っています。

会場校となる本校は、都農町の子どもたちの学力向上のために、どのような研修会にすればよいかを考え1学期から準備に取り組んでいます。

私たちは授業をする際に、学習指導要領に記載された指導内容を、児童の実態を踏まえ、授業を通してどのような力を身につけさせるのかを考えて授業をしています。それを参観する先生方によりわかりやすく説明するための資料として「学習指導案」というものを作成します。

9月17日(火)の職員研修の時間には、都農町教育委員会及び中部教育事務所から指導してくださる先生方をお招きして、5つのグループに分かれ、先生方一人一人の学習指導案を見ていただき、より充実した授業になるよう協議を行い、指導助言をいただきました。

町内の先生方とともに、本町の子どもたちの学力向上のために職員一丸となって研修に励みます。

学校図書館のお話 その①

9月17日(火)

突然ですが、以下の問題を○か×かでお答えてください。

Q1 学校には図書館を置かなければならない。

Q2 学校図書館について定められた法律がある。

Q3 学校図書館に置く本の冊数や種類は決まっている。

Q4 都農小の学校図書館の蔵書数は、約6500冊である。

Q5 宮崎県は生涯にわたって読書に親しむ「日本一の読書県」読書県みやざき」をめざしている。

正解は…

Q1→○、Q2→○、Q3→×、Q4→×、Q5→○

これは、夏季休業中に行った学校図書館に関する職員研修で出した問題です。

学校図書館法(第3条)により、学校には図書館を置くことになっています。学校図書館とは、単に本を置いている場所ではなく、「本などのさまざまな資料を収集・分類・整理・保管して、利用者に提供する施設」なのです。都農町には学校図書館のお仕事をしてくださる先生(以下学校図書事務の先生)がおられ、町内の5つの小中学校を巡回されています。常駐されているわけではありませんが、週に一度、本校にも足を運んでくださり、学校図書館の整備をしてくださっています。従って、本校にあるのは「図書室」ではなく「図書館」です。ただ、「図書館」というと公共図書館(都農町であれば町民図書館)と混同してしまうので「学校図書館」と呼ぶように心がけています。

下の写真は、学校図書事務の先生が夏季休業中に学校図書館でお仕事をされている様子です。

今年の夏季休業中に職員研修を行い、学校図書館の蔵書構成(所蔵された本に偏りがないか、学習資料として相応しい内容かどうか等)や館内の本の配置の見直し等を行い、本年度町からいただく予算とPTA予算でどんな本を購入するかを先生方に決めていただきました。

先生方の研修の様子は写真に撮れていないのですが、全ての先生方で学校図書館に係る作業をしていただきました。

その②では、プチリニューアルした学校図書館の話などをお伝えしたいと思います。

運動会の練習~5年生~

9月17日(火)

今日の1校時、5年生が運動場でリレー選手を選出するためのタイム測定をしていました。

休み明けではありますが、全員、全力でゴールに向かって走っていました。

ゴール後は、テントに入り水分補給をしていました。

熱中症対策を取り、子どもたちの体調管理をしながら、安全に運動会の練習を進めているところです。

運動会に向けて~表現(ダンス)の練習の様子~

9月12日(木)

残暑厳しい中、少しずつ運動会に向けての練習が始まっているようです。

というのも、校舎内を巡回していると、時々、聞き覚えのある音楽や子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきます。昨日は、体育館と5年生の教室から「エイサー」が聞こえてきたので、覗いてみました。

【5年1組】

~6年生のお手本を見て学んでいます~

~6年生を見る5年生の表情は真剣です~

【5年2組】

~5年生の視線の先には…~

~振付のチェックする6年生の姿が…~

体育館を覗いてみると、大太鼓やパーランクーを手にした6年生の姿がありました。尋ねてみると、6年生は5年生に振付を教えるグループと大太鼓等を練習するグループに分かれて活動していたそうです。

結団式は9月30日ですが、少しずつ運動会に向けた準備が始まっています。

授業改善に向けて~相互参観実施中 その①~

9月11日(水)

私たち教師の一番の使命は、授業を通して子どもたちに確かな学力をつけることにあります。そのためには日々の授業をより充実したものにする必要があります。

本年度は先生方が5つのグループに分かれ、授業研究に取り組んでいます。特に、9月と12月は相互参観授業月間とし、各グループごとに授業を公開し相互に参観し、授業をふり返る機会を設けています。

この日は4年1組の社会科の授業を参観しました。

内容は「地域の発展に尽くした先人のはたらき」ということで「孤児の父 石井十次」についての授業が行われました。

「石井十次は、孤児のためにどのような取り組みをしたのだろうか」というめあてのもと、一人一人が副読本やタブレットを使用して情報を収集し、その情報をもとに少人数で話合い、学級全体で共有するという流れで授業が行われました。

【まずは、副読本から情報を収集します】

【更なる情報収集のためタブレットを使用】

【最終的には全員がタブレットを使用して情報収集】

【3~4人の小グループでわかったことを共有】

【小グループで話したことを学級全体で共有】

副読本やタブレットから収集した情報をもとに、石井十次の取組をまとめ、動画を視聴して授業は終了しました。

1時間の授業の中で、資料を読み取り考える個人思考、少人数での意見交換、全体での共有、タブレットの使用等、いろんな活動が行われ、それに対応する力が求められます。毎時間の積み重ねが、子どもたちの学力向上へとつながっていきます。

今後も、本校職員が一丸となって授業改善に取り組んでいる様子をお伝えしたいと思います。

第2回学校運営協議会

9月10日(火)

今日は午後から第2回学校運営協議会を行いました。今日の協議会では、委員さんに加え本校職員も参加しました。

本年度の学校運営協議会は合計4回計画しており、第2回となる今日は、委員さん方と学校職員の顔合わせや情報交換、来年度予定している150周年記念事業のスローガンなどを協議しました。

【協議①:本校のめざす児童像について】

協議の途中経過もこのように共有できるようにしました。

【協議②:150周年記念行事のスローガンについて】

スローガンについては、時間の都合によりキーワードを出していただき、情報を共有しました。

今回、このような形で会を開いた一番の目的は、学校職員と学校運営協議会委員の皆さんが、顔見知りになり、共通のテーマで話をすることにありました。どのグループも、にこやかに、でも、真剣に協議をする姿を見て、この目的は達成できたなと感じました。

健やかな子どもの成長を願うのは、学校職員はもちろん、保護者や地域の皆様に共通する願いです。今日を機に、学校・家庭・地域がより一層、つながりを深めていけるようになることを願っています。

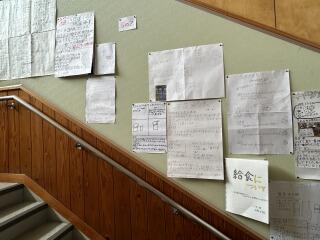

夏休み自由研究のコーナー

9月10日(火)

南校舎1階奥の階段(6年1組手前の階段)の掲示板が5~6年生の夏休み自由研究のコーナーになっています。

一人一人が自分の興味を持った課題について調べ、まとめています。

6年生の部

5年生の部

模造紙に手書きでまとめたもの、パソコンで文字を入力してまとめたもの、スケッチブックを使ったりノート形式にしたり、子どもたちの想いが込められたものに仕上がっています。

27日(金)は9月の参観日となっています。

授業や懇談会はもちろんですが、ぜひ、この夏休みの自由研究のコーナーに足を運んでいただき、一つ一つをじっくりお読みいただけると幸いです。

ボランティアの心は、学校の宝

9月10日(火)

いつものように校門でのあいさつや子どもたちの見守りを終え、校舎に戻ろうとしていた時のことです。

運動場に続く通路を掃除している子どもたちがいました。

さらに様子を見ていると、どこを掃除するとよいか相談をしていました。

作業中の子どもたちに、どうしてここを掃除しようと思ったのかを尋ねると、「落ち葉が落ちていて汚いと思ったから」との答えが返ってきました。さらに、誰の呼びかけかも尋ねてみると2人が照れくさそうに顔を見合わせ、互いを指さす感じで答えてくれました。

「落ち葉が落ちていて汚いと思ったから」

自分の目で見て汚れていると思う場所を美しくしたいと思い行動できる子どもたちがいること。そして、そういう友だちに共感し、協力できる子どもたちがいること。さらに、この子どもたちが5年生(来年の本校のリーダー)であること。

聞けば、この子どもたちは、先週から朝の時間に正面玄関を中心に草抜きや落ち葉掃きなどをやっていたとのこと。

ボランティアの定義は「仕事、学業とは別に地域や社会のために時間や労力、知識、技能などを提供する活動」と言われています。学校生活の中で、主体的にこのような活動に取り組むことで、子どもたちの心の中に少しずつボランティアの心が芽生え、育っていきます。その心をより確かなものへと育むためには、それらの活動を見かけた際に、周囲にいる大人(学校の場合は私たち学校職員)が、そのことへの感謝の気持ちを言葉で伝え、その行いが尊いものであることを子どもたちに知らせることが欠かせないと思いました。

ボランティアの心は学校の宝です。

これからも、そのような素晴らしい子どもたちの行いを見つけ、感謝の気持ちを言葉で伝え、子どもたちの中にあるボランティアの心を育てていきたいと思いました。

2学期の清掃

9月6日(金)

9月3日の朝の活動の時間に、2学期の清掃班編制が行われ、今日が新しいメンバーでの初めての清掃となりました。

校長室にも2名の子どもが清掃担当者としてやってきます。私も加わり3名で清掃しますが、清掃が始まる前に掃き掃除を済ませておかないと時間内に清掃が終わらないので、その部分は私が担当しています。

校長室掃除の子どもたちは、バケツに水を汲み、雑巾がけから作業を始めます。新しい担当の子どもたちも1学期の子どもたち同様一生懸命清掃に取り組んでくれました。

ふと、ろう下に目をやると、6年生が1年生に雑巾の絞り方を教えていました。

4月にも同様の光景が見られましたが、6年生の言動には下級生を思いやる優しい気持ちが表れていて、嬉しくなります。1年生も、6年生の言葉に耳を傾け、一生懸命雑巾を絞り、床を拭いていました。

他の場所の清掃の様子はなかなか見にいけないのですが、きっと同じような光景が校内のいろんなところで見られると思いながら、時間いっぱい掃除をしました。

命の日~9月は地震について~

9月5日(木)

今日は「命の日」でした。

各学級では「地震について」避難訓練と合わせて指導が行われました。9月1日の防災の日に合わせての実施の予定でしたが、曜日の関係や台風10号の影響で臨時休業になったことを受け、本日の実施となりました。

避難訓練の内容は以下の通りです。

① 地震の際の行動や心構えについて知る。

② 地震速報の音を聞き、相応しい行動を知る。

実際の動きを練習する学級もありました。

③ 放送の指示に従い、身の安全を確保する。

④ 放送の指示で、机の下から出て着席する。

※ 今回は教室内避難としました。

※ ここで、各担任は児童の安全状況を教頭先生に報告します。

⑤ 避難の仕方や身の安全を守る行動が取れたかを再度確認する。

⑥ 余震発生の放送により行動する。

※ 今回のポイントです。余震が起きた時に安全な行動が取れるかどうかがとても大切です。

※ ②~③での学びを確認します。

⑨ 今回の避難訓練を振り返る。

このような形で、本日の避難訓練は終了しました。どの学級でも担任の先生の話をよく聞き、放送を聞いて行動できていました。実際の地震が来たら、校内放送は使用できなくなるかもしれません。だからこそ、地震が発生した時に、一人一人が自分の命を守る行動ができるようになってほしいと考えています。

宮崎県では、8月8日に震度6弱の地震が発生したばかりです。ぜひ、ご家庭でも災害時の行動等について話をしていただけると幸いです。

外国語専科

9月3日(火)

昨年度から都農町内では小学校5年生からスタートする外国語の授業は、担任の先生ではなく理科や音楽と同じように「外国語専科」の先生が担当しています。

今日は1時間目に5年1組が授業をしていたので授業の様子を観に行きました。

タブレットを使って授業をしており、子どもたちは先生がおっしゃるアルファベットをタッチペンを使ってタブレットに書いていました。

子どもが書き込んだ内容は、前方にある電子黒板に映し出されます。先生は、電子黒板を見て間違いがあればその部分を別途説明し、全体指導を行います。

今日の授業では「N」の表記の間違いについて全体指導をされていました。

タブレットを使用することで短時間で的確に子どもたちのつまずきを見つけ、指導することができる。今回は単語の書き取りでしたが、限られた時間で効果的な指導ができることを再確認しました。この他の教科でも、自分の考えを書いたものを映し出し、全体で共有したり話し合ったりしています。

効果的に活用するためには、子どもたちが円滑に操作できることも重要なポイントです。低学年の頃からタブレットを使用した学習の経験を積み上げていくことの大切さも感じました。

安心安全な給食のために

9月2日(月)

毎日暑い日が続いています。

共同調理場や米飯業者等から届いた給食は、給食の時間が来るまで体育館側の「コンテナ室」で保管されています。安心で安全な給食を提供するために、コン

テナ室はシャッターが下ろされ、異物混入を防止しています。

しかし、締め切られているコンテナ室内の温度は時に35度を超えることもあり、給食が傷んでしまうのではないかと心配しており、町の教育委員会の方に適切な温度管理ができるようエアコンの設置をお願いしておりました。

渡り廊下同様、こちらも夏休み中にエアコンの取り付け工事が完了し、適切な温度管理ができるコンテナ室で給食が保管できるようになりました。無償で提供されている学校給食を、いつでも安心して子どもたちに食べさせられるということは、本当にありがたいことです。

工事完了!!

9月2日(月)

夏休み中に行っていた南校舎と北校舎をつなぐ渡り廊下の工事が終了し、新しい渡り廊下が完成しました。

【南校舎の出入り口側から撮影】

【北校舎の出入り口側から撮影】

【右が南校舎、左が北校舎】

【左が南校舎、右が北校舎】

天井が高くなり、両脇の壁もないので渡り廊下全体が明るく、非常に風通しが良くなりました。

先日の台風の際も思いの外、雨水の吹込みもありませんでした。

参観日の際にはぜひ、この渡り廊下をご使用ください。

2学期スタート!!

9月2日(月)

台風10号の影響で、3日遅れてのスタートとなりましたが、今日から2学期が始まりました。

1時間目にオンラインでの始業式を行いました。

児童代表の作文発表を3年生が行い、校長先生のお話、校歌斉唱と予定通り行われました。

【始業式が始まりました】

【校歌斉唱は伴奏の動画に合わせて行いました】

式後には、今月の目標である「熱中症に気をつけよう」について、係の先生からお話がありました。

【1年1組】

【2年1組】

【3年1組】

【4年1組】

【4年2組】

【5年1組】

【5年2組】

【6年1組】

【おすず・みのり学級合同】

どの学級の子どもたちも、画面を見ながら、真剣に先生のお話を聞いていました。

夏休み期間中大きな事故もなく、無事に2学期を迎えることができました。これもひとえに、保護者や地域の皆様のおかげと職員一同感謝申し上げます。

2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

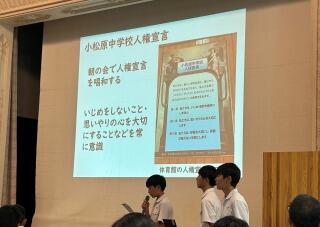

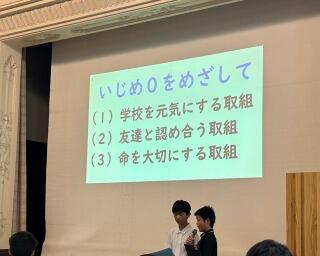

令和6年度宮崎県いじめ問題子供サミット

8月23日(金)

8月21日(水)、宮崎県庁本館2階講堂において、令和6年度宮崎県いじめ問題子供サミットが開催されました。

本校は、本年度宮崎県の「いじめの未然防止に関する取組推進校」になっており、この日、代表児童2名が学校の取組を発表するため、このサミットに参加しました。

県内には本校を含む小中学校7校が同様の取組推進校になっており、各校の取組を紹介しました。発表順は、直前に抽選により決められました。

【抽選の様子】

各学校の発表の様子です。

【都農中学校の先輩方も発表しました】

本校は5番目に発表しました。

本校の代表児童は、各校の取組を発表を真剣な表情で聞いていました。

6校の発表が終わると、休息をはさみ、グループ協議へと入りました。

協議のテーマは『「いじめはしない」という感覚を身につけるために、私達にできること』でした。

参加者が4つのグループに分かれて協議を行い、その後、互いの考えを共有するために発表しました。

発表が終わると、そのグループでまとめられたものが掲示されました。

このサミットの様子は夕方等のニュースで放送されるのでしょう。会場内にはたくさんのテレビカメラや記者さんがおられ、オンラインでの配信も行われていました。

サミットの全てが終わり、参加者全員で記念写真を撮りました。

短い時間ではありましたが、参加している全ての小中学生は他校の発表を真剣な表情で聞き、初対面でありながらもテーマに沿って活発に意見を出し合い、充実した時間を過ごしていました。参加している小中学生の生き生きと、キラキラとした表情は印象深く残っています。

会場となった県庁本館2階にある講堂は、誰でもいつでも簡単に入れる場所ではありません。ここに入れたことも貴重な経験だと思いました。

5年ぶりのエイサー奉納

8月1日(木)

赤木邸に設置された御旅所にお神輿が到着し、初日最後の神事が終わった後、本校6年生のエイサーが奉納されました。

午後6時を過ぎても気温は下がらず、強い西日の中、たくさんの皆様に見守られながらエイサーを奉納した6年生には、少し緊張が見られましたが、踊り進めるうちに表情が和らぎ、堂々と踊る姿に変わっていきました。

奉納後は、都農神社の宮司様が6年生にねぎらいの言葉をかけてくださいました。

その後、宮司様、町長様、教育長様に入っていただき、全員で記念撮影を行いました。

実は、子どもたちにはこんなにもたくさんのカメラが向けられていたのです。

皆さん、記念の1枚を写真に収めたかったのだと思います。その気持ちはよくわかります。良い写真が撮れたでしょうか…。

この後、子どもたちは直前に練習した中央公民館に戻り、衣装や道具を片付け、解散となりました。ここで、着付けや直前のリハーサルの様子もお伝えします。

【着付けには保護者の皆様にも協力いただきました】

奉納後の片づけの様子です。↓

熱中症対策として、社会教育課のお取り計らいで、中央公民館の大会議室をお借りし、エアコンの効いた涼しい部屋で着付けやリハーサルをさせていただきました。子どもたちを思ってくださるいろんな方々のお心遣いには感謝しかありません。

地域の行事に参加し、いろんな方々から拍手や賞賛の言葉をいただくことは、子どもたちが、小学生の自分達にも地域のためにできることがあるということを実感できる貴重な機会となります。これは、校内だけではなかなか経験できないことです。

私たちは、これからも様々な教育活動を通して「都農で育ち学ぶことを通して 郷土に誇りと愛着をもち 未来を切り拓く心豊かでたくましい都農の人づくり」に取り組んでいきます。

【御旅所に向かうお神輿と都農中太鼓台】

今年も暑い・熱い~都農神社夏祭り!!~

8月1日(木)

朝から飛び切りのお天気に恵まれました。

町内の小中学校の校長は、毎年、都農神社より御発輿祭の案内をいただきます。

「御発輿祭」について調べてみると、「御発輿」(ごはつよ)は、日本語の古語で、特定の祭りや行事に関連して使われ、具体的には、神社の祭りや神事において、神輿(みこし)を担いで神聖な場所へ移動させる儀式を指す・・・とありました。

今年の夏祭りも安全に無事に終わりますように・・・と祈りながら、この儀式に参加しました。

儀式が終わると、「浦安の舞」が奉納され、

獅子が舞い、

本殿からお神輿に神様を移し、

松原獅子や青年太鼓が奉納され、

都農中学校3年生が担いだお神輿が出発していきました。お神輿を先導する旗持ちには、町内各小学校の子どもたちの姿もありました。

学校に戻ろうとしていると4町子ども太鼓台を発見し、急いで駆け寄り、声をかけてきました。

大人太鼓台も威勢よく出発し、今年も暑い・熱い、都農神社の夏祭りが始まったのをこの目で確認し、学校に戻りました。

いよいよ夏祭り!!

7月31日(水)

明日の夏祭りを前に、6年生がエイサーを奉納する場所の下見に行ったり、中央公民館に道具を搬入したりしました。

6年生が踊るマーケット跡地では、すでにカラオケ大会のステージが組まれ、会場の斜め前にある赤木邸には御神輿の御旅所ができていました。

【明日は赤木邸の方を向いてエイサーを奉納します】

※ ステージには背を向けた状態で踊ることになります。

【赤木邸に設置された御旅所】

会場の下見を終え、中央公民館から会場までの経路を確認するために役場の方へ移動すると、何やら太鼓の音が聞こえてきました。

側に行ってみると、北新町、南新町、中町、北町の4つの子ども会が合同で取り組む4町子ども太鼓台で太鼓をたたく6年生が練習をしていました。

町内には御幣が飾られ、夏祭り一色になっています。いよいよ明日。令和元年以来、実に5年ぶりのエイサーを奉納です。

皆様、ぜひ、6年生の子どもたちのエイサーを見に、明日の18時頃マーケット跡地までお越しください。

都農小夏休み2024 その2

7月23日(火)

子どもたちのいない夏休みだからこそ、学校では先生方が各種研修や会議を行っています。

この日は、子どもたちへの理解をより深め、寄り添い、個に応じた指導ができるよう、スクールカウンセラーの先生を講師としてお招きし、子どもたちへの望ましい声かけや手立てについて学びました。

スクールカウンセラーの先生は、子どもたちや保護者の皆様との面談も行ってくださいます。お子様のこと(子育てに関する悩みも含む)で、お困りのことがございましたら、各担任、もしくは本校教頭までお声かけください。

都農小夏休み2024 その1

7月23日(火)

夏休みの学校ってどんな感じなのかなぁ…。

子どもの頃は、自分が夏休みだと、先生方も夏休みだとばかり思っていました。しかし、現実はそうではありませんでした。

夏休みに入っているので、子どもたちの様子をお伝えすることはできませんが、夏休み中の学校(先生方)の様子をご紹介したいと思います。

22日(月)

朝から工事車両が入り、南校舎と北校舎をつなぐ渡り廊下の撤去作業が始まりました。工事の状況を撮影するのを失念していたので、撤去された後の写真しかなく、すみません。

これは、23日の朝、南校舎の方から北校舎を撮影したものです。

渡り廊下がないだけで、こんなにも広々として見えるのだとしみじみ思いました。

撤去作業は22日で終了したようで、23日は工事は何もありませんでした。22日に個人面談に来られた保護者の皆様には少しご迷惑をおかけしたことと思います。すみませんでした。

1学期無事終了!!

7月19日(金)

今日で1学期が無事終了しました。

終業式は熱中症対策として、学校図書館と各教室をオンラインでつなぐ配信型で行いました。

4年生児童2名が代表で作文発表を行いました。

その後、各係の先生方からのお話を聞きました。

教室の様子はこんな感じでした。↓

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年2組】

【5年1組】

※ 4年1組はモニターの調子が悪かったため、5年生の教室後方で式に参加しました。

【5年2組】

【6年生】

【おすず・みのり学級】

この後、表彰状の伝達を行いました。

【こんなにたくさん!!~子どもたちの努力の証~】

計画委員会が主催したあいさつ運動では、あいさつのよくできた登校班が表彰されました。

71日間(1年生は68日間)の1学期が無事終了したのは、保護者の皆様や地域の皆様のご理解とご協力があったからこそです。

本当にありがとうございました。

2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

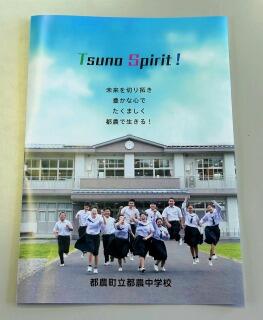

都農中を知る!!

7月16日(火)

今日の5校時に、都農中学校の教頭先生が来校され、6年生に都農中学校の紹介をしてくださいました。

教頭先生が技術の先生であることや、都農中学校でロボットコンテストに挑戦する話等を聞かせて下さいました。また、前任校で挑戦したロボットコンテストの映像を見せて下さり、子どもたちは興味津々で動画を見ていました。

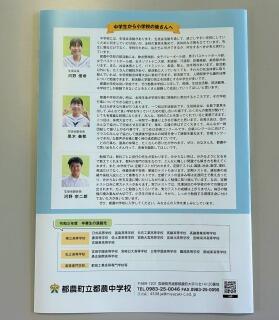

また、一人でも多くの子どもたちに、今の都農中を知ってもらうための取組とのことで、都農中学校の紹介パンフレットも作成されています。

【パンフレットの表紙】

【裏面】

パンフレットは三つ折りになっていました。

【パンフレットを見ながら説明を聞きました。】

今年度から授業での活用や家庭学習として取り組んでいるスタディサプリについての紹介もありました。

子どもたちが自分たちの進学先の一つである都農中学校のことを知る良い機会となりました。

一卒業生としては、学校を紹介するパンフレットを見ながら、来年度から変わる新しい制服のことや家庭学習でスタディサプリが使えること、様々な学習支援体制について知りながら、時代の流れを感じるとともに、子どもたちの学びを充実したものにするためのたくさんの取組を知り、少しうらやましくなりました。

何より、子どもたちが今の都農中学校を知ることができ、本当によかったなと思いました。

給食試食会

7月16日(火)

今日は、都農町の議員さんが来校され、校長室で給食試食会を行いました。

栄養教諭の宮原先生から、給食にまつわるいろんな説明をしていただき、議員の皆様に給食を試食していただきました。

ここでクイズです。

Q 給食の1食単価はいくらでしょうか?

A 238円です。

この写真のメニューが238円で食べられるなんて、しかも美味しくて栄養満点で、本当に驚きと感動しかありません。

都農町は給食は完全無償化されています。物価高騰の煽りを受け、厳しい状況にあると思うのですが、たくさんの方々にご理解いただき、子どもたちは毎日安心で安全でおいしい給食を食べることができています。本当にありがたいことです。

試食の後は、子どもたちの給食の様子を参観していただきました。ありがとうございました。

記紀みらい塾

7月12日(金)

今日の2校時は、5・6年生を対象に「記紀みらい塾」を行いました。

「記紀みらい塾」とは、地域の神話や伝承、お祭りなどを教材として、小中高校生のみなさんにふるさとを知り・考え・誇りを持ってもらうために、「宮崎県 みやざき文化振興課」が行っている出前授業です。

県内に数多く存在する「古事記」「日本書紀」ゆかりの地に残るエピソードをもとに、講師の先生と一緒に、楽しく・深く学べる出前授業です。

本日の講師は、宮崎県立看護大学の教授 大館真晴(おおだて まさはる)先生でした。

大館先生は、日本の古代文学と神話に関する研究を専門とされており、古事記や日本書紀、風土記などの文献を研究されておられます。

お話の中で、夏祭りにエイサーを奉納する6年生に「エイサーを奉納して神様を喜ばせてください。」とエールも送ってくださいました。

子どもたちがよく知る「矢研の滝」の名前の由来や、神武天皇と都農神社のつながりなどをわかりやすく話してくださいました。

子どもたちにとっては、「そこにあるのが当たり前」である矢研の滝や都農神社の話を聞き、自分たちのふるさと「都農」に誇りをもち、さらに愛着が深まる時間になっていること願っています。

あつい、暑い、アツイ!!

7月8日(月)

校内を巡回していると、もぁっとした熱風が吹いてきます。今日も、昼休みの外遊びは無理だな…と思いながら歩いていると、思わず「おぉ!!」と声を出してしまう光景を目にしました。

見ていただきたいのは、赤丸の所です。

よくわからないかもしれないので、ズームしたものを見てください。

北校舎にできたわずかな日陰に集まっているツバメたちの姿です。

空からは直射日光、下からは校舎の照り返し。

これだけ暑いと、多くの動物たちが命がけの日々を送っているのだなと実感しました。

中学生の職場体験学習

7月5日(金)

今週水曜日から都農中学校の1年生10名が職場体験学習のため、来校していました。日替わりで各教室に入り、いろんな体験をしていました。

本校を選んだ理由は「将来小学校の先生になりたい」、「先生の仕事がどのようなものか知りたかった」、「人と関わる仕事につきたいので勉強になると思って選んだ」などがありました。

最終日の今日、朝のあいさつ立ち番をしている様子を見て嬉しくなり、写真を撮りました。

【人数が少なくても、元気なあいさつができます】

【人数も増え、明るく元気なあいさつになります】

運動場続きの中学校と本校。

もし、可能なら、中学生と一緒に写真のようなあいさつ運動ができないかな…と本気で思いました。

あいさつ運動で進める小中連携。

中学生のあいさつは、小学生のよいお手本です。

中学生の皆さん、ありがとうございました。

秘密基地?~4年生図工~

7月4日(木)

朝、校門であいさつ運動をしていると、4年生の子どもたちが、段ボール箱を抱えて登校しているのが気になっていました。

5時間目、校内を巡回していて合点がいきました。

グループごとに、秘密基地らしきものを作っていました。

3・4年生の図画工作では「材料などから豊かな発想をし、手や体全体を十分に働かせ、表し方を工夫し、造形的な能力を伸ばすようにする。」という目標があります。この授業では、グループの友だち同士で話し合い、作業を進めていましたが、「これは○○じゃかい、△△した方がいいっちゃねぇ?」「じゃぁねぇ!!そうしようや!!」という声も聞こえていました。

楽しく学べる姿が最高でした。

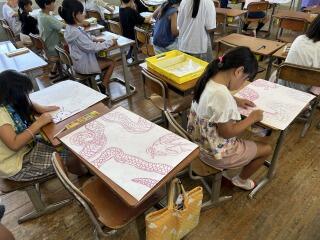

大作の予感~3年生図工~

7月4日(木)

5時間目、校内を巡回しているときでした。

3年生の教室を覗くと、なにやら真剣に描いています。何を描いているのだろう?とそっと教室に入りました。すると…

画用紙には、大迫力の龍が描かれていました。

龍の体の大きさや長さを表現するために、龍の体をくねらせたり、らせん状に重ねたりして描いていました。この重ねて描くというのは、どことどこが重なっているかを考えて描かなければならないので、集中力と根気強さが必要となり、とても大変な作業なのです。教室がしんとしていたのは、3年生が集中して龍を描いていたからだと思いました。

後で担任の先生から、「りゅうのめのなみだ」の読書感想画の指導をされていたと聞きました。

絵画指導も他の教科と同じように、一定の技能を身に付けさせるために一斉指導を行います。一斉指導をしたら皆同じような絵になると思われがちですが、決してそんなことはありません。子ども一人一人のよさが作品に現れ、味のある絵になるから不思議です。

下書きの段階ではありますが、完成が非常に楽しみです。大作ができあがる予感がします…。

大地の力!!~2年生のミニトマト~

7月1日(月)

今日の朝、校内巡回をしていたとき、ふと外に目をやると、2年生のミニトマトが赤く色づいているのを見つけました。

赤く色づいてなくても、こんなに大きな実をつけている2年生のミニトマトたち。

【トマトの重さで倒れそうな感じです…】

【上の方もこんなふうに大きな実をつけてます】

土に含まれる養分をたっぷりと吸って実っているのだな…と思いました。

やはり、小さな植木鉢より広々とした畑の方がよく育つのだな…。たわわに実ったミニトマトを見て、大地の力をしみじみと感じました。

都農町初!!合同体育遊びをしながら幼保小中連携!!

6月26日(水)

今日は、1学期最後の参観日でしたが、6年生と1年生については、都農中学校の体育館で合同体育遊び(鉄棒運動)の授業参観を行いました。

もう少し詳しくお話しますね。

都農町では昨年度から幼保小連携に取り組んでいます。今回は公益財団法人外あそび体育遊具協会から室内でも使用できる鉄棒を寄贈いただくことになり、この鉄棒を使って幼保小中が連携した授業を安田式体育遊び研究所の居関さんに指導いただく事になったのです。

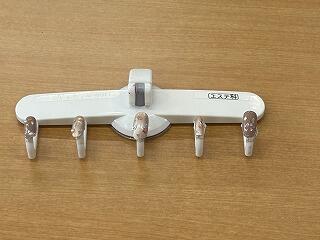

【寄贈された鉄棒 各色2本、6本いただきました】

今回は、以下の組合せで2時間授業を行いました。

合同体育遊びⅠ

町内の幼稚園や保育園の園児、都農南小1年生、本校6年生

合同体育遊びⅡ

町内の幼稚園や保育園の園児、本校1年生、都農東小・内野々分校1年生、都農中1年生

幼保小中連携と言葉で言うのは簡単ですが、初めて出会う園児や他校の1年生とさっと打ち解けられるわけではありませんでした。しかし、一緒に体を動かしながら、6年生が園児に手を貸してあげる場面や、上手にできたことを誉めている場面、互いの頑張りを称え合う場面などが見られました。

合同体育遊びという名称でしたが、講師の先生が合間合間でそれぞれの運動のもつ意味や取り組ませ方のポイントなどを参加している指導者へ解説してくださっていました。

集まっているのは町内の一部の子どもたちではありましたが、このような機会があったからこそ生まれた交流もあります。このような機会を設けていただいたことに感謝しています。

きっと、6年生や1年生にとってもよい体験ができたのではないかと思っています。

メディア(宮日新聞、UMK「のびよ みやざきっ子」)の取材も入っていましたので、子どもたちの感想も聞けるのではないかと思います。

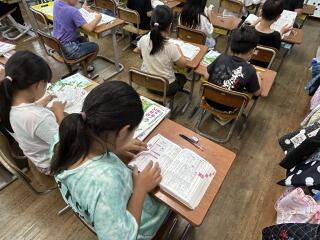

アナログもデジタルも…~3年生国語~

6月24日(月)

3年生の教室を覗くと、音読をしていました。

全員の声が揃い、読み終わると〇を1つ塗る。

次は起立してそれぞれのスピードで読む。読み終わったら着席する。

次は辞書引き。

先生が黒板に書かれた言葉を国語辞典で調べる。

それが終わると、電子黒板に写し出された漢字を読む。

テンポよく、思考が途切れることなく進んでいきます。このような学習にくり返し取り組むことで、子どもたちには確実に学力が身につくのです。

また、国語辞典を引く場面と電子黒板の漢字を読む場面をみながら、それぞれのよさを感じました。

3年生の国語で国語辞典の使い方を学びます。国語辞典の言葉の並びは五十音順です。五十音を順に言えることの大切さがここにあるのですね。

命を学ぶ

6月20日(木)

今日、4年生は、みやざき動物愛護センターの方をお招きして命について学びました。

身近にいる生き物の話から、どこにどのような生き物がいるかをみんなで確認しました。

この後、聴診器を使って自分の心臓の音を確認しました。「生きている」ということを実感できた子どもたちでした。

願いが叶いますように~七夕飾りづくり~

6月21日(金)

今日の2~3校時に、2年生が地域の方々と一緒に七夕飾りを作りました。

今日は、子どもたちのために地域の方々がたくさん集まってくださいました。

【図書室で打ち合わせ中】

2年生の教室では、グループに分かれて七夕飾りを作りました。

このように、各グループにたくさんの方が入ってくださり、飾り作りを通して交流を深めることができました。

最後に、みんなで記念写真を撮りました。

完成した七夕飾りは、児童用玄関に飾られています。

みんなの願いが叶いますように…。

オリジナルな活動~6年生による読み聞かせ~

6月21日(金)

昨日のお昼休みのことでした。

1年生教室から楽しそうな笑い声が聞こえるので教室を覗いてみました。

昼休みなのに、1年生は全員椅子に座っています。しかも、1年生の教室内に6年生の姿があります。

何をしているのかな…と見ていると、6年生の男子3名が1年生に紙芝居の読み聞かせをしていました。

外はあいにくの天気ですが、紙芝居を読んでもらっている1年生はご機嫌で、教室は明るい笑い声に包まれていました。

食い入るように紙芝居を見ている顔は真剣そのもの。物語の世界に引き込まれている証拠です。

ところで…。

紙芝居を読んでいる3名の他にも教室内には1年生の側に座り寄り添う6年生の姿がありました。

赤い丸で囲まれたところにいるのが6年生です。

どうしてかなぁ?と思い、担任の先生に尋ねてみました。すると、6年生の素晴らしいチームワークを感じるエピソードが聞けました。それは…。

係り活動として1年生に紙芝居や絵本などの読み聞かせをする友だちをサポートするために、自然な流れで読み聞かせをしない6年生も1年生の教室についていったようですとのことでした。

読み聞かせの練習をしている友だちを見ている中で、できれば1年生には静かに聞いてほしいとの思いがあったのではないかなと思いました。だからこそ、自分たちも一緒に1年生の教室に入り、1年生の側に座って読み聞かせをする仲間を見守ってくれたのではないか…。私はそんなふうに思いました。都農小の6年生のチームワークのよさを感じたできごとでした。

一方、読み聞かせをしてもらう1年生は…というと、紙芝居を楽しむのはもちろんですが、大好きな6年生のお兄さんやお姉さんが昼休みに自分たちと一緒にいることが嬉しかったのでしょう。自分の側に来てほしくて6年生を手招きしている子どもたちが何人もいました。側に6年生が来ると、満面の笑みを浮かべ、手をつないでもらって…と、1年生と6年生の自然な交流の様子が見られたことも嬉しかったです。

6年生の皆さん、読み聞かせをしてくれてありがとう。

友だちを見守り、支えてくれてありがとう。

三角定規を使って

6月20日(木)

4年1組の算数の授業の様子です。

今日は、2枚の三角定規を使って長方形を描く学習をしていました。

算数では5ミリ方眼ノートを使用しているので、マス目に合わせて長方形を描くことは簡単ですが、今日は2枚の三角定規を使って長方形を描くということで子どもたちは真剣な表情で三角定規を操作しながら長方形を描いていました。

第1回学校運営協議会

6月19日(水)

今日は、本年度初めての学校運営協議会を行いました。会の前に、子どもたちの授業の様子を自由参観という形で観ていただきました。

その後、図書室で会を行いました。本年度の委員の代表の方に教育長から委嘱状が交付されました。

今回は、教育長の他、都農町長もご出席くださいました。

今回は、学校運営協議会の概要説明や年間計画、学校経営方針説明等を行い、その後、都農町教育ビジョンにある「郷土に誇りと愛着を持つ子ども」をめざし、「学校、家庭、地域が一体となって子どもを育む教育活動の充実について」というテーマで熟議を行いました。

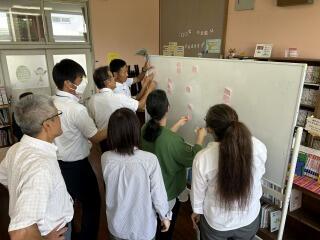

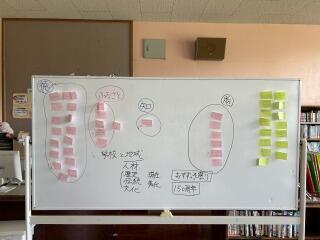

まずは、各委員さん方に「どんな子どもになってほしいか」ということで地域の方の願いを書いていただきました。

次に、それをグループ分けして、この協議会で取り組んでいくことを焦点化する作業をしていきました。

本校は、来年創立150周年を迎えることもあり、ここを一つの節目として取組を進めていくことで共通理解を図りました。

本校には長年続く歴史と伝統のある学校行事や教育活動があります。また、校区内には都農神社や国指定重要文化財「赤木家住宅」など都農町の誇る名所・旧跡があります。都農町や本校の歴史を学ぶことを通して、都農町や都農小のよさを再確認し、都農を愛する子どもを育てていきたいと思いました。

第2回は、9月10日(火)開催予定です。

三先生を偲ぶ会~6年生だけの特別授業~番外編

6月14日(金)

3校時の三先生を偲ぶ会を終えた休み時間の校長室の様子です。

来校されていたお客様をもてなす子どもたちの姿がありました。

行儀よく話を聞くことも大切ですが、このように自然に会話ができふれあえる姿を見てうれしくなりました。これが本当の交流なのではないか…と。

4校時の授業のため6年教室に移動する直前に、用意させていただいた冷たい麦茶を飲まれている地域の方に、

「慌てなくていいですよ。ゆっくり飲んでください。」

という声をかけてくれた子どもがいました。

子どもたちの優しい心にふれ、また嬉しくなりました。

その後、授業を行う6年生教室へ案内してもらいました。

三先生を偲ぶ会~6年生だけの特別授業~

6月14日(金)

3校時に行った全校での三先生を偲ぶ会の終了後、6年生の教室では、地域の方にさらにお話を聞く6年生だけの特別授業を行っていただきました。

当時の様子について聞きたいことを質問するスタイルで授業を進めました。

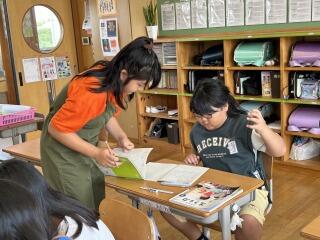

子どもたちは、事前学習を進める中で、地域の方に尋ねたいことをまとめていたため、授業はスムーズに進行していきました。

子どもたちは、聞いたことを一言も漏らしたくないという思いからでしょう。一生懸命メモを取りながら話を聞いていました。

用意しておいた7つの質問が終了したところで、野鳥の森内にある三先生殉職の碑に献花を行いました。

今年度は、子どもたちの発達段階を考慮し、6年生については次の時間も地域の方のお話を聞く時間を設けました。

地域の方の当時の思い出や戦争への思い、そして自分たちや都農町への思いを直接聞くことができたことは、本校のリーダーである6年生の自覚をより高めることにつながる意義ある学習になったと思います。

修学旅行では鹿児島県の知覧特攻平和会館に行くことになっています。本校で起きた出来事と知覧特攻平和会館での学びがつながり、よりよい学びになることを願っています。

三先生を偲ぶ会

6月14日(金)

昭和20年5月14日に学校は爆撃を受け、当時、勤務されていた黒木君子先生、三輪百代先生、長友ナミエ先生の3名が殉職されました。

都農小学校では、毎年、この悲しい出来事を忘れないように、平和と命の尊さについて全校で学ぶ機会を設けています。それが「三先生を偲ぶ会」です。

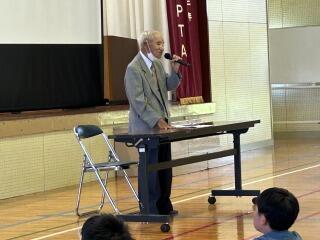

今年の三先生を偲ぶ会には、当時のことをお話しいただく地域の方や都農町長様が参加してくださいました。

今日の三先生を偲ぶ会では、6年生がこの日の様子を劇で紹介してくれました。

また、全校児童で「折り鶴」を歌い、地域の方のお話をお聞きしました。

体育館には子どもたちの素直な歌声が響き渡りました。

地域の方は、当時の都農町の様子や爆撃を受けた日の様子をお話してくださいました。

3年生以上は話す人の方を見て、真剣な表情で話を聞くことができました。

この後、6年生の代表児童が作文を発表し、献花を行い、今年度の三先生を偲ぶ会は終了しました。

これからも、都農小学校で起きた戦争による悲しい出来事を忘れないよう、年に一度は戦争で亡くなられた三人の先生方のことを思い出し、今後も平和な世の中が続くように祈るだけでなく、まずは自分自身、そして自分の周りにいる友達を大切にできるおすずっ子を育てていきたいと思いました。

かがやき賞!!

6月12日(水)

今日は月に一度の集団下校の日。

全体が集合すると計画委員会から表彰が行われました。

5月に取り組んだ「かがやき週間」において、友達のよさを認めることのできた子どもに「かがやき賞」が授与されました。

善い行いをしていたとして紹介された子どもと、紹介した子どもの両方に「かがやき賞」が授与されるということです。

集団下校の際には時間の都合で、2名の子どもに代表で授与されました。

おすずっ子一人一人によさがあります。一人一人のよさや違いを認め合える子どものいる学校は温かく素敵な場所です。これからも、そんな温かで素敵な場所であるよう、みんなで協力していきたいと思います。

「かがやき週間」の取組はこちらから

↓

大きくなぁれ!!~2年生のミニトマト~

6月12日(水)

昨日の5時間目、1年生の音楽の授業を見に行った時、外で活動している2年生の姿を見つけました。

側に行ってみると、ミニトマトのお世話をしていました。

よく育っているなと思い1枚写真を撮ると、次々に

「校長先生、見てください。」とお誘いを受け、次々に写真を撮ることに…

茎も太く葉も大きい。実もたわわについている感じがして、今から収穫の時期が楽しみです!!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 2 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 |

7 2 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 2 | 12 1 | 13 |

14 | 15 2 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 2 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 3 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |