カテゴリ:今日の出来事

1学期終業式・中学生集会が行われました

続いて行われた中学生集会では、最初に各学年代表の1学期の振り返り発表が行われました。1年・石井葵さん、2年・小河由奈さん、3年・嶽野凪人さんの3人の発表は、自分の体験を元にした具体的な内容で、全員前を見て堂々と発表しました。続いて教頭先生が、① 自分の命をしっかり守る ② 2学期に備えて計画的に学習する ③ 勉強以外に自分を高めたり心を豊かにしたりする活動をする という三つの「夏休みにしてほしいこと」を話されました。

最後に、中体連地区大会、通信陸上で結果を残した、1年・小河夕莉さん、山口大輝さんの表彰も行われました。

20日足らずの夏休みですが、それぞれ有意義に過ごしてほしいと思います。保護者の方々、地域の方々、1学期の間、学校への様々な面でのご協力、ありがとうございました。

平和学習~戦争と平和について考えました

生徒たちはもちろん、本校教師も戦争体験はありません。教科書の中や映像の資料として「戦争」について触れてはきたのですが、このように、実際に語り部の方の実体験等によるお話を聞くと、「戦争」や「平和」についてより深く考えることができました。生徒たちは、藤田様のお父様の話、戦争の頃の普段の生活の話、子どもたちの生活など、一つ一つの話に熱心に耳を傾けていました。多くの質問に対しても、藤田様は真摯に答えていただき、生徒たちも感謝していました。最後に、3年の鵜島妃歩さんが生徒を代表してお礼の言葉を述べました。

「原爆」「沖縄戦」などはよく耳にしますが、私たちの身近な場所である宮崎県でも、全国各地でも、全世界でも「戦争」はあったし、また、現在もあるし、将来起こりうるかもしれません。私たち自身のこととして、これからも考え伝えていきたいと思います。

藤田様、お忙しい中、お話をいただきありがとうございました。

【追記】活動の様子が、令和3年7月29日のUMKテレビ宮崎のニュースで取り上げられました。

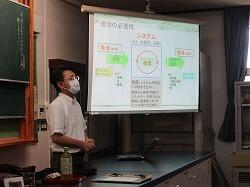

租税教室がありました

自分の人生における様々な局面で、どのようなことが問題になり、向き合っていかなければならないか、つまり「人生ゲーム」になぞらえた体験的な学習で、「お金」を通して生徒一人一人が、自分の人生について考えるよい機会となりました。講師の12名の方々は、税務署の方々、様々な企業の方々で構成され、小グループに分かれての活動では、それぞれのグループに盛んに声をかけていただいていました。最後に、中村悠成さんが代表でお礼の言葉を述べました。

お忙しい中、本校生徒のために時間を割いて教室を開いてくださり、本当にありがとうございました。中学卒業が近づく3年生にとっては、自分と社会の関わりを意識するきっかけとなりました。

「学校に宮日がやってくる」~新聞についての授業

本校には様々な出身小学校の生徒が入学してきますので、国語の「わかりやすく説明する」「情報を的確に聞き取る」「情報を整理して書く」といった学習内容の集大成として、「自分の出身小学校の新聞を作って紹介する」という言語活動に取り組んでいます。「新聞」について、構成、作り方、書き方、タイトル付け、写真の撮り方など、様々な視点から専門的に教えていただけるこの授業は、1年生にとってたいへん貴重な時間となりました。最後に、松元ひかりさんが代表してお礼の言葉を述べました。

この授業を経て、今週末から来週にかけて、実際に出身小学校へ取材に行く生徒たちがいます。黒木様に教えていただいたことを十分生かした、よい新聞が作れることと思います。お忙しい中、授業をしていただいた黒木様、ありがとうございました。

【追記】活動の様子が、令和3年7月30日の宮崎日日新聞で取り上げられました。

県中体連総合体育大会の結果(7月24日~25日)

硬式テニスの部

個人戦 ※上位進出者のみ掲載

男子 小林・瓦田ペア ベスト16

女子 種子田・安丸ペア ベスト16

陸上の部 ※入賞者のみ掲載

男子1年1500m 山口さん 第5位入賞

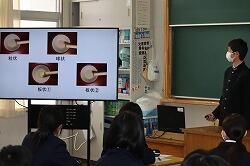

いのちの教育週間の授業

本校(附属中)は、本年度、県教育委員会から「いじめの未然防止に関する取組推進校」に指定されています。この推進校の指定には、生徒が主体的にいじめや人権のことについて考えるという目的があります。もしかすると、これまでの清泉会の主体的な活動が認められての指定かもしれません。

その取組について話し合う中で、生徒が主体となって「いじめ」について考える授業をしよう、と計画されたものです。6月初めから準備に入り、約1ヶ月半を超える期間、検討を重ねて当日を迎えました。

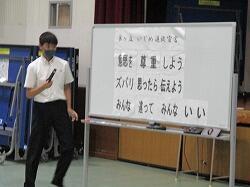

授業の流れは、①いじめって何だろう? ②いじめに関するクイズ ③フレンドリードクター ④〇〇の極意 ⑤まとめ の五つのパートに分かれています。①ではいじめの定義を分かりやすく解説し、②では寸劇を織り込みながら「これはいじめでしょうか?」とフロアに問いかけました。清泉会の熱演に楽しみながらも、自分の認識との違いに驚いていた生徒もいました。③では縦割り班が大活躍。3年生の班長を中心に、校内に「さがしものの旅」に出かけるなど、学年をこえたコミュニケーションが図れる場となりました。④・⑤はいよいよまとめ。「個人のボーダーライン」をしっかりと考えて、コミュニケーションを取ることが大切と伝えてくれました。

④の〇〇は「コミュ力(コミュニケーション力)」。笑顔で、トーンを高く、ゆっくりと人と接することが大切であることを伝えていました。そして、「さがしものの旅」で見つけてきた全班の紙をホワイトボードに掲示すると、「泉ヶ丘いじめ追放宣言」となりました。

泉ヶ丘いじめ追放宣言 い…意思を尊重しよう

ず…ズバリ思ったら伝えよう

み…みんな違ってみんないい

最後にみんなで宣言を唱えて、授業は締めくくられました。

執行部の皆さんのおかげで、生徒全員がいじめや人権について考えるよい機会となりました。ありがとうございました。

第3回清泉会集会

最初に先日行われた中央清泉会を受け、各清泉会から、次旬間の各清泉会の目標と具体策を発表しました。前回不十分だったところを改善し、次の旬間の時期的なものや行事などにあわせて立てられた内容になっていました。日々の生活の改善につながるよう、執行部を中心に積極的に活動してほしいと思います。次に、中体連県総合体育大会に出場する男女テニス部と陸上競技の決意表明式が行われました。出場する部や個人の決意表明があった後、清泉会執行部から1Aの中瀬誠さんが激励の言葉を述べ、選手宣誓は男子テニス部主将の木上裕太さんが堂々と宣誓しました。それぞれ、もてる力を思う存分出して頑張ってください。最後に会長の話として、清泉会会長の村内賢伸さんが、集会について振り返りとまとめを行いました。

県中体連に向けて(男女テニス部)

男子キャプテンの木上裕太さん、女子キャプテンの河中朋花さんにインタビューをしました。

Q 中体連に向けて、チームの状態はどのような感じですか。

木上さん:これまでコロナや雨の影響で、試合や練習試合があまりなかったので、みんななかなか試合感がつかめなかったのですが、中体連が近づいてきて、やっとチームのムードが高まってきたと思います。

河中さん:テスト休みや雷雨により練習があまりできない中限られた大会までの残りわずかな時間をしっかり集中しつつも楽しく仲良く練習に励んでいます。

Q 3年間、仲間と苦楽を共にしたと思うのですが、振り返ってみてどうですか。

河中さん:先輩方や後輩と楽しい時間を共に過ごせてよかったです。また先輩方が引退してからはキャプテンを務めさせてもらい、部員をまとめる難しさやみんなの協力のありがたみを知ることができて、とてもよい人生経験となりました。

木上さん:元々僕達の学年は先輩に比べると半分ほどしか人がいなくて、下級生をまとめるのに苦労したのですが、それも良い経験だったと思います。

Q 中体連に向けて意気込みをどうぞ!

木上さん:団体は初戦から強敵ですが、これまで積み重ねてきた練習を信じて自信をもって僕達なりに精一杯頑張って挑みたいと思います!

河中さん:それぞれが今まで積み重ねてきた練習を発揮して自己ベストを尽くし、笑顔で終えられるように頑張ります。

本校からは、男女テニス部の他に、陸上の部にも3名出場します。県中体連も地区大会同様、新型コロナウイルス感染対策のために入場の制限等があり、許可された人以外の観戦・応援はできませんが、ぜひともそれぞれが納得いくプレーができるよう願っていてほしいと思います。

2年生本年度2回目の出前講座!

学校説明会の後日談

これは本校の中学1年生が学校説明会に参加してくれた6年生に向けて書いたメッセージで、全て英語で書かれていました。発展的な学習活動として英語の時間に取り組んだそうです。生徒が書いた英文には、次のようなことが書いていました。

If you come here , you can enjoy school life!

(ここ泉ヶ丘に来たら、楽しい学校生活を送ることができるよ!)

Izumigaoka has a lot of classes.But all of classes are very exciting!

(泉ヶ丘は〔他の中学校と比べて〕授業の時間が多いけど、その全てがとてもわくわくする内容だよ。)

新型コロナウイルス感染防止で会場内での動線を制限したため、十分見ることができなかった参加者の方もいたかもしれませんが、来年の4月に本校に入学するであろう後輩に向けて、心温まるメッセージであると感じました。

期末テストに全集中!

地区中体連や校外活動と、6月下旬から時間が慌ただしく過ぎていきましたが、生徒はしっかり気持ちを切り替えて、一生懸命問題に取り組んでいました。

きっと、自分のベストを出し切ってくれたのではないかと思います。

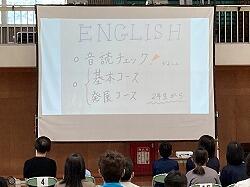

第1回学校説明会が行われました

内容は、午前の部、午後の部とも、学校長からの話、学校からの説明、授業紹介、中学2年生による学校紹介という流れで実施されました。また、中学校PTA会長の橋詰様にもお世話になりました。

中学2年生の生徒たちは、6月から準備を始め、何度かのリハーサルを経て、一生懸命学校のことを分かってもらおう、伝えたい、という気持ちがあらわれた、よい発表を行ってくれました。中学生活の半分がもうすぐ終わる、という時期にきています。ぐっと成長できるよい機会となりました。お迎えから発表、そして見送り、後片付けまで、2年生の皆さん、ありがとうございました。

第1回参観授業・学級懇談会がありました

その後、それぞれ学級懇談が開かれ、生徒たちの様子や、これからのことなどを話題に、和やかに懇談が行われました。その中で一人一役に係る係決定など行われ、役員の方々には大変お世話になりました。また、保護者の方々には、お忙しい中、参観授業や学級懇談に出席いただきありがとうございました。

2年生、南九州大学を訪問する!

最初に、山口健一先生に南九州大学について説明していただきました。2年生は、1年生の頃より南九州大学の先生方や学生の皆さんにお世話になり、植物について学ばせていただく機会がありました。しかし、今回訪問させていただき、身近にある大学で、さまざまな研究がなされていることを知り、生徒たちは驚いていました。続いて、中野光議先生から「淡水域の生物」について講義をしていただきました。生物の生態や、自然環境について、また、人間社会と環境問題など、深く考えることができました。「地球上に0.8パーセントしか淡水域がない」という事実に、特に驚いていました。

後半は、外に出て体験学習に臨みました。南九州大学の「水辺ビオトープ」辺りを中心に二つの班に分かれて、虫取りと虫の観察、水中生物の観察を行いました。(途中で交代)アブ、バッタ、蝶、トンボ、オタマジャクシ、ヤゴ、タガメ、エビ……。小さな頃に帰ったように、生徒たちはとても楽しそうに学んでいました。最後に、お礼の言葉を萩原もなさんが述べました。折しも七夕の日。人間と自然の間に「カササギの橋」が架かると素敵だな、と感じたことでした。

山口先生、中野先生、お世話いただいた黒木様、猪俣様、寺尾様をはじめ、南九州大学に深くお礼申し上げます。ありがとうございました。

中央清泉会開かれる

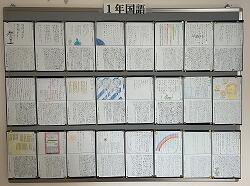

日常の風景(1・2年生 国語の掲示物)

校内を見て回っていると、国語の掲示物が新しくなっていました。

下の写真のうち、左は1年生は「詩の鑑賞文」(歌の歌詞も含む)、2年生は「短歌の鑑賞文」というテーマで作成された作品です。

2年生の作品は、同じ短歌でも感じ方の違いがあることを実感させられます。

1年生の作品は、最近の詩や歌だけではなく、大人世代が若い頃に読んだり聞いたりしていた詩についての文章もあり、「最近の子ども達も触れる機会があるのだな」と驚かされました。

歌や短歌の鑑賞を通して、お互いの思いを知る。国語という教科の面白さの1つであると感じたところでした。

出前授業続々!

この日は気温・湿度とも高く、梅雨明け間近特有の蒸し暑い日でしたが、秋山先生の授業を受けて、きりりと引き締まった気分になった1日でした。秋山先生、ありがとうございました。

中体連総合体育大会の結果(7月1日~3日)

試合結果は、バドミントンの部、剣道の部とも、善戦しましたが惜敗でした。

実際に見ていて、紙一重の差で惜しくも・・・という試合も多かったのですが、それぞれの試合でベストを尽くしてくれたのではないかと感じました。

新型コロナの影響で開催も危ぶまれた本大会でしたが、無事終了することができました。これも一重に、生徒の頑張りともに保護者の方々のご協力があったからと感じました。(参観したどの会場でも保護者の方の声を出しての応援はほとんどなく、いいプレーに対しては拍手で称賛・・・という姿が印象的でした。)

3年生にとって最後の大会が終了しました。この1年間、新型コロナの影響も含め、様々なことがありました。自分の思うように行かなかったことも多かったと思います。そのような中であっても、自分たちのできることを精一杯やってきた皆さんは素晴らしいと思います。本当にお疲れ様でした。

日常の風景(保健体育 プールの授業)

昨年度は水泳の授業がなかったわけですので、多くの生徒は本当に久しぶりのプール。水になじむことを中心に、楽しいメニュー満載の授業です。昨年度は表舞台に立てなかった「泉ヶ丘の河童たち」も水を満喫していました。初日となった6月30日には、担任の先生を始め、保健体育の先生以外の先生方も様子を見に出かけていました。

毎年、各地で水の事故等が起こっています。「水」と上手につきあっていく、そのような力を身につけることも大切ですね。スポーツクラブの方々、御協力と御配慮、ありがとうございました。

中体連総合体育大会の結果(6月21日~6月26日)

陸上競技の部

1年男子 1500m 第1位 山口大輝さん 県大会出場

1年女子 100m 第3位 小河夕莉さん 県大会出場

2年女子 100m 第4位 小河由奈さん 県大会出場

バスケットボールの部、柔道の部は、善戦しましたが惜敗でした。

どの競技も勝利に向けて、自己ベスト更新に向けて、自分の納得いく試合に向けて精一杯頑張っていました。県大会出場を決めた皆さん、本校の代表として、都城地区の代表として精一杯頑張ってください。自分の納得いく結果が出せなかった皆さん、結果は出なかったかもしれませんが、これまで頑張ってきたという過程は嘘ではありません。そのことに自信をもって、今回学んだことをこれからの生活に生かしてください。

さて、地区中体連も後半戦。バドミントン部と剣道が試合に臨みます。

自分のベストを尽くして、泉ヶ丘プライドで頑張ってください。

3年生が第1回理数科講演会に参加しました

中体連に向けて(男女バスケットボール部)

取材のため、体育館に入ってよいか男子バスケットボール部の生徒に聞くと「どうぞ!」と爽やかに応対してくれました。その後、体育館に入ると、練習中にも関わらず、女子バスケットボール部が全員集合し、「こんにちは!」と気持ちのよいあいさつをしてくれました。

その後、男女とも高校生を相手に実戦さながら、緊張感のある練習を行っていました。

後日、男子キャプテンの嶽野凪人さん、女子キャプテンの鵜島妃歩さんにインタビューをしました。

Q 中体連に向けて、チームの状態はどのような感じですか。

嶽野さん:全員が同じ目標に向けて、高い意識をもって練習に臨めています。とてもまとまった雰囲気があり、とてもよい感じだと思います。

鵜島さん:チームの目標やメンバー一人一人の目標を達成するために、自主練をしたり、お互いにアドバイスをしたりして、チームのみんなで気持ちや雰囲気を高め合えています。

Q 3年間、仲間と苦楽を共にしたと思うのですが、振り返ってみてどうですか。

鵜島さん:1年生の時は練習についていけないことがあったり、2年生の時はコロナの影響で試合があまりできなかったりして、辛かったこともありましたが、そんなときに仲間と助け合って乗り越えてきたので、絆も深まり今となっては全てよい思い出です。

嶽野さん:1つ上の先輩が1人しかおらず、1年生の頃から部の中心として活動している僕達ですが、コロナの影響でほぼ試合ができず、ずっと苦労が続きました。しかし、常に努力し、ハードな練習の積み重ねで今のチームがあります。

Q 中体連に向けて意気込みをどうぞ!

嶽野さん:シード校を倒して県大会出場!!

鵜島さん:チームのみんながそれぞれに全力を出し切れるように、残りの日々を1つ1つ大切にしていきたいと思います。勝つか負けるかは分からないけど、みんなで笑顔で終わりたいです。

今年の地区中体連は、新型コロナウイルス感染対策のため、原則として無観客での開催となります。3年生にとっては最後の大きな大会で観客がほとんどいないのは寂しいかもしれませんが、6月24日からの試合は自分が納得いくものにしてほしいものです。

また、校外活動である陸上、剣道、柔道も本日から順次、大会に参加します。本校の代表としてぜひ頑張ってください。

中体連に向けて(女子バドミントン部)

校内でも高校生の結果に一喜一憂し盛り上がったわけですが、それに負けじと中学生も6月下旬から行われる都城地区中体連総合体育大会に向けて頑張っていますので、ホームページで紹介していきます。今回は、女子バドミントン部です。

練習の合間に、キャプテンの徳重ひかるさんにインタビューしました。

Q 中体連に向けて、チームの状態はどのような感じですか。

A 普段は和気あいあいとしていますが、中体連が近づくにつれチーム全体にほどよい緊張感が出てきました。

Q 3年間、仲間と苦楽を共にしたと思うのですが、振り返ってみてどうですか。

A 中学1年からクラスもずっと一緒なのですが、「こんなに気合いが入って、声が出るんだ!」といった、クラスの中ではあまり見ることがないよさに気づくことができた3年間でした。

Q 中体連に向けて意気込みをどうぞ!

A 全員が勝利を掴み取れるように頑張ります。一人一人が胸を張り、強い心を持って試合に臨みたいと思います。応援よろしくお願いします。

インタビュー後の練習を見ても、みんなで納得いく結果を掴みたいという思いがひしひしと伝わってきました。

今年の地区中体連は、新型コロナウイルス感染対策のため、原則として無観客での開催となります。大勢の前でこれまでの成果を披露できないのは残念ですが、7月1日からの試合では是非ともベストを尽くしてほしいものです。

第71回野球定期戦が行われました

※マスク着用、手指消毒、入場者の制限、座席におけるソーシャルディスタンスの確保等、新型コロナウイルス感染防止対策を行った上で実施しました。

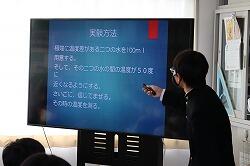

日常の風景(1年 理科)

「気体Xは何か?」という学習問題で授業が進められていました。

どのペアも積極的に実験に臨んでいました。

実験を始める前に、個人で予想を立てて、ペアで検討した後、実験を行っていました。理科の先生に話を聞いてみると、2人実験は理数系に力を入れている本校ならではのシステムで、高校も担当されている実験助手の先生がいらっしゃるからこそ実現できているのだそうです。

さて、実験はうまくいったのでしょうか?結果分析と考察が楽しみです。

日常の風景(1・2年 保健体育)

「今日は50m走です!」

とのこと。早速、様子を見に行くと、1・2年の合同体育が始まろうとしていました。泉ヶ丘独自の体ほぐし運動の後、全員でグラウンド1周のジョグを行いました。

「早く走り過ぎるといけないから、1年生のペースに合わせてあげよう。」

2年生からは後輩を思いやる声も聞こえました。

第2回中央清泉会が行われました

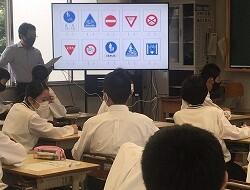

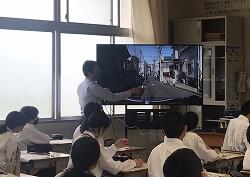

交通安全教室

例年、外部講師を招いて行いますが、本年度は、生徒指導主事の先生から指導をしてもらいました。

まず、交通標識に関するクイズや、道路を歩いていたり、自転車に乗っていたりした時の「ヒヤッ」とした経験についての話し合いを行いました。話し合いの様子を見ていると、多くの生徒が「ヒヤッ」とした経験をしていることが分かりました。

生徒達は、「交通ルールを守る」という当たり前のことが意外とできていないことを実感し、当たり前のことを守ることがなぜ大切なのかを改めて考えているようでした。

今回の学びを、日頃の登下校や日常生活に生かしてほしいものです。

【追記】

「1:●●:300」

交通安全に限らず、安全教育でよく使われる比の値です。

「●●」にあてはまる2桁の数字 分かりますか?

「●●」にあてはまる数字は「29」です。

この比は、「ハインリッヒの法則」と呼ばれるものです。それぞれの数字の意味は

「300」・・・「ヒヤリ・ハット」する出来事の件数

「29」 ・・・小さな事故の件数

「1」 ・・・大きな事故の件数

です。大きな事故が起きる前には、ほとんどの場合、何かしらの原因や予兆があるので「ヒヤリ・ハット」した時から十分気をつけた方がよいという意味でよく使われます。

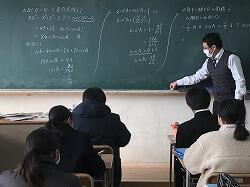

中間テスト

問題に取り組む生徒の真剣なまなざし、解答用紙に答えを書き込む鉛筆の音。どの学年も緊張感があり、これまで頑張ってきた結果を出そうという熱意が伝わってきました。

中間テストは、明日 5月14日(金)までの実施となります。

テスト前に立てた目標に対してどれだけ迫れるか、また上回ることができるか、一人一人が自分のベストを尽くしてほしいものです。

定期戦応援練習がありました

中学生は高校生より1日早く練習に取り組みました。高校3年生の日髙颯太団長をはじめ、12名の応援団幹部の皆さんが、中学生のために時間を割いてわざわざ教えに来てくださいました。学年ごとに分かれて細かく指導があり、短時間で応援のダンスや手拍子を身に付けることができました。

高校生の皆さん、ありがとうございました。28日当日は、中高一緒に、精一杯応援しましょう!

※換気のため窓を全て開放し、ソーシャル・ディスタンスを十分とった上で練習を行っております。

御池体験学習がありました

ジャージ姿で登校してきた1年生40人全員が元気よく学校を出発。自然の家に到着すると、まずオリエンテーションを受けました。それから「火おこし体験」です。ここで上手に火をおこせないと、次のカレー作りに大きな影響が出ます。各班、必死の協力の下、全班無事火をおこすことができました。

続いて「野外炊飯」。先ほどの火を火種に、各班協力してカレー作りにいそしみました。包丁の使い方が上手な生徒、おっかなびっくりの生徒、いろいろでしたが、美味しいカレーが出来上がりました。後片付けも大切な仕事。丁寧に用具を洗い、かまどの掃除をしました。

最後の体験は「フォトアドベンチャー」です。施設の写真と施設のマップを使って見える景色を探したり、チェックポイントでは課題を解決したりする活動です。施設の一部が写っている写真とマップを頼りに班ごとに話し合いながら協力して活動しました。

2泊3日で行われることを楽しみにしていた生徒たちですが、1日であっても、いろいろな場面で発見をし、楽しみを見つけ、仲を深めることができたと思います。実施に向けて、自然の家職員の方々、そして保護者の方々の多くのご理解とご協力がありました。ありがとうございました。

第12回入学式が行われました

校長先生からは、「思いやりの心を大切にしよう」「深い学びをしよう」「校風を大切に目標を達成しよう」という三つを中心にお話がありました。

新入生代表宣誓では、石井葵さんが、高校生の代表の橋谷倭さんと一緒に立派に宣誓をしました。

式の後、新入生・保護者の皆様が一堂に会し、集合写真を撮りました。少し風がありましたが、晴れやかな表情が印象的でした。

新入生の入学を心待ちにしていた在校生は、前日に3年生が教室設営や配付物の準備などを、当日に2年生が教室までの案内や階段の掃除をしました。入学式の最中は、それぞれ学活で、自己紹介や、清泉会の活動をしながら、新入生に少し離れた場所からエールを送っていました。

火曜日からは、3学年そろっての学校生活が始まります。一緒に頑張っていきましょう。

新入生の皆さん 待ってます!

中学校・高校が合同で入学式を行うこともあり、高校2・3年生の皆さんが会場を作ったり、新入生入口玄関に花を飾ったりなどの準備を行ってくれていました。このようなスタイルは、中学校と高校が併設されている本校ならではの特色かもしれません。

忙しいところ申し訳なかったのですが、準備している高校生に話を聞いたところ、

「中学生にも優しくしたい」

「学校生活を一緒に楽しみたい」

と答えてくれました。

新入生の皆さんは、入学式を前に期待と不安が入り交じった状況かもしれませんが、安心して明日を迎えてください。

在校生の皆さんも先生たちも、皆さんのことを楽しみに待っていますよ!

入学予定者説明会が開かれました

学校の教育方針や教育課程、学習及び進路指導、学校のきまりを含めた生活面、保健面、事務手続き等について、約1時間の説明が行われました。その中で、1生代表・永野凜太さんが、自然科学探究Ⅰとして1年間取り組んだ研究を立派に発表してくれました。また、説明の途中で説明者が質問したことに対して、入学予定者の皆さんが挙手したり、堂々と発表したりと、新1年生としての意気込みも感じられ、12期生として入学してくる日がますます楽しみになりました。

令和2年度 修了の日

大清掃を行った後,“オンラインweb会議システム”を使用して修了式を行いました。

式では,久保田一史校長が,全校生徒に「来年度も高い人権感覚をもち,思いやりの心をもってほしい。また,高い目標をもって,厳しいことにチャレンジしてほしい。最後まで頑張った人に“女神”は微笑む。」と激励のことばを贈りました。

その後,黒葛原教頭から1年生代表青山天眞さん,2年生代表天野結月さんに“修了証”が手渡されました。

その後,1年生代表倉内晴琉さん,2年生代表上村太洋さんが3学期を振り返って意見発表をしました。2人とも,今学期に頑張ったことと次年度に向けての課題や目標を力強く発表してくれました。

その後,黒葛原教頭が,次年度に向けて「“泉ヶ丘”に誇りもって,新1年生をリードしていってほしい。」と話をしました。

本年度,保護者や地域の皆様方には,本校生徒を温かく見守っていただき,たいへんありがとうございました。次年度も本校への御理解・御協力をよろしくお願いします。

【校長の話】

【1年生 修了証授与】 【2年生 修了証授与】

【1年生 3学期を振り返って】 【2年生 3学期を振り返って】

第9期生 卒業式

【校長式辞】 【卒業証書授与】

【記念品贈呈】 【在校生代表送辞】

【卒業生代表答辞】 【校歌斉唱】

3年生送別行事が行われました

参観日・進路講演会【1・2年生】

【2年生の講演会】

自然科学探究発表会開催【1・2年生】

後半の部は明後日(2月24日)に行う予定です。

なお,2日間の発表会で優れた研究内容については,附属中全校生徒の前で3月に発表をしてもらうことになっています。

立志式行われる【2年生】

松田先生におかれましては,公務でお忙しい中,ご来校いただき,たいへんありがとうございました。

【校長式辞】 【決意発表】

【3年生から贈ることば】 【記念講演(松田 俊太郎氏)】

【花束贈呈】 【記念撮影】

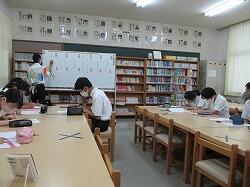

第5回清泉会集会が行われました

今回は、コロナ対応のため、全校生徒集まるのではなく、中学校図書室を本部として、本部で執行部を中心とした生徒たちが発表したり活動したりする様子を、各学級にリモート配信する形で実施しました。

対面でできるのが一番なのですが、様々な状況に合わせた集会の形を学校でも模索中です。学級配信は初の試みでしたので、手間取った部分も多かったのですが、なんとか成功することができました。本部で活動した執行部の生徒たちや教室で参加した生徒たち、共に一生懸命取り組みました。

清泉会としては、今回が今年度最後の旬間となります。明日から始まる新しい旬間の目標の達成と同時に後期の目標の達成を目指して、生徒たちは動き出します。

立志式に向けて【2年生】 ~決意の漢字~

2学期終業の日

授業の様子

12月7日から12月24日までの期間に、附属中の授業の様子を県教育委員会の先生方に参観していただいています。

生徒のみなさんは、各教科の授業に普段どおりに参加しており、教科の内容は学年を追うごとに少しずつ難しくなりますが、周りと質問をし助けあったり、話し合ったりして授業に取り組んでいます。

今日が最終日で、1Aの体育の授業を参観していただきます。

地域医療に関する講演(松田先生)

11日(金)の午後に地域医療に関する講演会を行いました。

講師は、串間市民病院の松田俊太郎先生です。

先生は本校の卒業生で、これまで地域医療に熱心に取り組んで来られました。椎葉村や諸塚村の病院をはじめ、県内の各地で御活躍されています。コロナ禍において、開催できるか心配しましたが、御都合をつけていただき実施することができました。

今回は、1年生が総合的な学習の時間に講演を聴きましたが、医療ばかりでなく、「人として生きる」ことについても学ばせてもらいました。充実した時間を御提供いただいた松田先生に感謝いたします。ありがとうございました。

市議会と図書館訪問(3年生)

第58回中学生作文コンクールの表彰伝達がありました

日比谷教授のオンライン授業について

内容につきましては、先日HPでご紹介したとおりですが、本日(12月8日)の宮崎日日新聞にも詳細を載せていただきました。よろしければご覧ください。

南九州大学長江教授(花卉)の講義(1年生)

2日は、南九州大学教授 長江嗣朗氏 が「花とヒトの関わりについて」というテーマで、「花育」について詳しく講義をしてくださり、その後、南九州大学で学ぶ12名の学生が、それぞれの班に鉢植えする際のアドバイスをしてくださいました。皆さんの協力を得て、20数個の鉢植が完成しました。しばらく花の観察を行った後、昨年度本校の生徒がお世話になった11の高齢者施設にお贈りする予定です。ご協力いただいた長江教授と学生の皆様に感謝申し上げます。貴重な体験をありがとうございました。

東京大学 日比谷教授の講義を受講(3年生)

12月1日(火)の授業の一コマを活用して、3年生はオンラインで講義を受けました。

講義を行ってくださったのは、東京大学の日比谷紀之教授です。本校の3年生は、修学旅行で関東を訪問した際に東京大学の本郷キャンパスにおいて、講義を受ける機会を得てきました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で実施できずにおりましたが、日比谷教授と研究室の吉山様等の御協力で実現しました。前半は「月が導く深海の流れ」について日比谷教授が熱心に講義をしてくださいました。後半は、教授と生徒との交流の時間も設けることができ、生徒の喜ぶ姿も見られました。お忙しいところに、御対応いただいた日比谷教授に感謝しつつ、生徒の皆さんには学んだことをこれからに生かしてほしいと思います。

【令和6年度行事計画】

年間行事予定の詳細はコチラ

→R6年度年間行事【生徒向け】 3.pdf

【令和6年度6月の主な行事予定】

1日(土) ・・・中体連(バスケ・バドミントン)

2日(日) ・・・中体連(バスケ・バドミントン)

3日(月) ・・・中体連(バスケ)

4日(火) ・・・医療体験(中1)・各種委員会

5日(水) ・・・出前授業(2年)・防災訓練

13日(木)~15日(土) ・・・学校公開日

14日(金)・・・漢検

15日(土) ・・・第1回学校説明会

17日(月)・・・振替休日(5/15分)

21日(金)・・・大学企業探訪(中2)

25日(火)・・・清泉会集会

26日(水)~27日(木)・・・職場体験(中2)

28日(金)・・・県数大会会場校

6月行事予定の詳細はコチラ

→6月行事.pdf

2024年度(令和6年度)の学校案内パンフレットができました。

『都泉祭』での本校生徒の様子を、随時掲載していきます。

令和5年度 都泉祭の様子はコチラ

令和3年12月に高校生徒会が作成したPR動画です。

新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について

→ 5月8日以降の新型コロナウイルスに関する対応.pdf

【参考ページ】

本校における大雨等における対応.pdf

(令和5年7月7日更新)

防災気象情報と警戒レベルとの対応について

宮崎県都城市妻ヶ丘町27街区15号

TEL:0986-23-0223

FAX:0986-24-5884