みやこのじょうしりつかみながえしょうがっこう

都城市立上長飯小学校

日誌

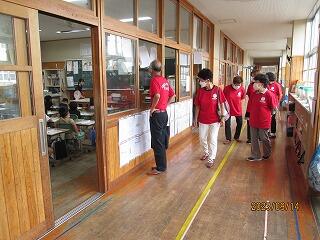

運動会前日準備

本日は、明日の運動会の前日準備でした。明日は天気も良さそうです。朝の冷え込みがありそうなので、体操服の上に着るものを忘れないようにしましょう。

5、6年生、PTA役員の方が準備を手伝っていただき、立派な会場ができました。本日準備に協力してくださった皆様に感謝申し上げます。

明日は、子ども達が頑張る姿を全力で応援しましょう。

図書館運動会

10月2日から11月2日まで、図書館運動会を開催しています。貸出冊数を運動会の団ごとにシールを貼って、一番多い団が優勝となります。

図書室の近くにシールを貼る掲示物を用意し、図書室から出ると自分の団のところにシールを貼っていきます。毎年行われていることですが、接戦の場合が多く、子ども達の読書意欲が高まるのを感じています。どの団も頑張れ。

6年生が市陸上教室に参加

昨日、17日(火)は市陸上教室が市の陸上競技場を会場に開催されました。これには市内の全小学校の6年生が参加しています。上小の子ども達も一生懸命に取り組んでいました。競技を見る態度も他の学校と比べて良く、マナーもしっかり守れていました。

選抜種目の子ども達は先週、上小の6年以外の先生方にもいろんなアドバイスをもらって、今日を迎えています。今持っている力を出し切れたでしょうか。この流れを運動会につなげましょう。

稲刈り(5年生)

16日(月)の1時間目から4時間目を使って、5年生が稲刈りをしました。朝方、少し冷えましたが、秋空のもと無事稲刈りをすることができました。

これもJA青年部、地域の方、お助け人と多くの皆様の御協力のおかげです。この場をおかりしてお礼を申し上げます。

5年生は慣れない鎌を使っての作業でしたが、事前の練習もあって、後半は上手に稲刈りをしていました。

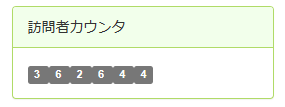

HP新規アクセス数が8万を突破!!

本ホームページの左下に「訪問者カウンタ」が表示されています。先週末の金曜日の11時現在で382828人となっていました。今年度4月の更新スタート時では、302584人でしたので、これを差し引きすると、今年度になって本HPを閲覧していただいた方の延べ人数が8万人を突破したことが分かります。

土曜・日曜・祝日・長期休業期間(夏休み等)を除いて、毎日、学校や子ども達の様子をホームページで発信してまいりました。前回の参観日では、保護者の方から「ホームページ楽しみに見てます。」との声もいただきました。今後もホームページでの情報発信に努めていきたいと思います。ホームページを閲覧していただいている皆様にこの場を借りてお礼を申し上げます。

運動会の予行練習

昨日、12日(木)は運動会の予行練習が行われました。今年は、4年ぶりに全校が集まっての予行練習となりました。学校としては、まだまだ気温の高い日が続いているため、熱中症対策に力を入れながらの練習でした。応援については、どの団も一体感のある熱のこもった応援を見せてくれました。

これまでの期間、暑さ指数により、運動を制限してきましたが、そのことで予定通りに練習ができない日々が多かったのですが、子ども達はよく頑張っていました。

フッ化物洗口に歯科医師の先生が

11日(水)の朝の活動は、フッ化物洗口でした。学校医でもある「よしお歯科」の川越先生が準備の段階から後片付けの段階まで、校内をまわって観察をしていただきました。

全体として上手くいっており、本校の先生達の取組にも感謝されていました。今後、安心・安全なフッ化物洗口の進め方に向けたアドバイスもいただき、ありがたかったです。お忙しい中、来校してアドバイスをいただいた川越先生にこの場をかりて感謝申し上げます。

全校練習

昨日、10日(火)の2・3時間目に運動会に向けた全体練習を行いました。

開閉会式の進め方や全校リレー、エール交換、団の応援など、本番を想定して練習しました。

今年は全学年が一斉参加の形になるので、団の一体感が前にも伝わってきます。

明日が予行練習となるので、これまでの練習の成果を発揮してくれることを願うばかりです。

地域の方々によるあいさつ運動

本日、10日(火)の朝、地域の方々による挨拶運動がありました。

東門、西門にそれぞれ立っていただいて、登校する子供達に挨拶をしてくださいました。

地域の方の力をお借りし、朝から元気をもらいました。本日、挨拶運動に参加していただきました皆様にお礼を申し上げます。

5年生の宿泊学習③

宿泊学習2日目。午前中は「しおかぜ追跡ハイキング」でした。海岸沿いや松林の中で、ミッションをクリアしながら活動していました。真っ青な空と海がとてもきれいでした。

秋の遠足

本日は子供達も楽しみにしていた秋の遠足です。1年生から4年生まで、バスに乗っての遠足です。

朝も涼しいぐらいでした。みんなニコニコ笑顔で「行ってきます」と手を振ってくれる子もいました。

それぞれの目的地で楽しく過ごしてくれるといいです。これからの時間帯は日差しも強いので、熱中症が心配されますが、現在の都城市の暑さ指数は、下から2番目の「水色」となっています。水分補給に気を付けて活動しています。

5年生の宿泊学習②

5年生の宿泊学習情報です。秋晴れで涼しい風が吹く中、今町小学校と一緒にフィールドアスレチックを行いました。初めてのボートで悪戦苦闘しながらも、ブイを回ってゴールしました。「楽しかった!」という感想が多く聞かれました。

5年生の宿泊学習①

本日から1泊2日の日程で5年生が宿泊学習(青島青少年の家)に出発しました。

子どもたちは、元気にバスに乗り込み、笑顔で手を振りながら青島に向かいました。

天気は良すぎるぐらいの快晴なので、熱中症が心配です。

宿泊学習の活動情報が入り次第、本ホームページにてお知らせします。

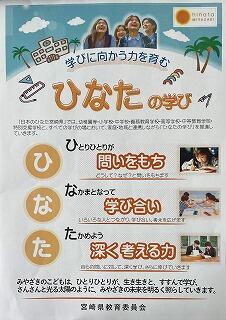

「ひなたの学び」

宮崎県教育委員会では、幼児期からの「すべての学びの場」において、未来の宝である宮崎の子供たちを誰一人取り残さず、大切に育てていく学びの方向性を「ひなたの学び」として整理しています。

本校の授業にも意識して取り入れるように工夫を重ねています。「ひなたの学び」とは、授業を通して目指す子供たちの姿の頭文字をとっています。

ひ→ひとりひとりか問をもち

な→なかまとなって学び合い

た→たかめよう深く考える力

子供たちの学力向上につながるキーワードとして、本校の職員研修にも取り入れています。

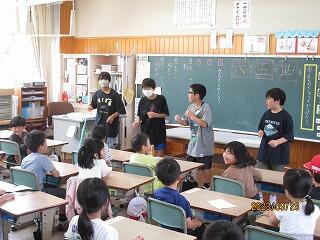

運動会に向けて

運動会に向けて、各団のリーダーの人達は、自分の練習はもちろんのこと、他学年の人達にいろいろなパターンの応援を教えなければなりません。そこで昼休みを使って、各学級を回って応援の練習に大忙しです。特に1年生は小学校の運動会が初めてなので、大変だろうと思って教室を見てみると、元気に大きな声で笑顔で立派に応援をしていました。

各団の団結力が少しずつ強くなっているのを感じました。リーダーの人達は大変だと思いますが、頑張ってくださいね。

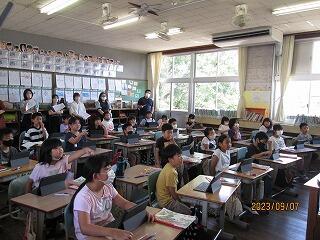

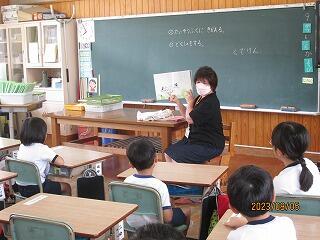

初期研修の研究授業

先週の金曜日の2時間目は、初期研修者の2回目となる研究授業がありました。

学級活動の授業で「相手の気持ちを考えよう」というテーマで授業を行いました。先輩の先生方も参観していただき、多くのアドバイスをもらえることでしょう。学習規律も良く、先生の話や指示もしっかりと聞いていました。担任の先生も、今回の授業を通して成長することでしょう。

子ども達と先生に拍手をおくります。

交通少年団の取組

先週の28日(木)の朝、本校児童2名が交通少年団の活動を行いました。

2人ともパトカーに乗るのが初めてのようで、緊張したそうです。本校児童が登校する時間帯に合わせて、パトカーに乗って交通安全のアナウンスをしました。やはり最初は恥ずかしい気持ちもあったでしょうが、とても上手だったと警察の方からも褒めていただきました。

国際交流事業

27日(水)の2時間目に1年生対象の国際交流事業がありました。オーストリア、モンゴル、中国出身の3名のゲストティーチャーが15分ずつ自国の文化や日本との違い、音楽などを紹介してくれました。

1年生はリアクションも大きいので、楽しい時間となりました。また、来ていただくのを楽しみにしています。

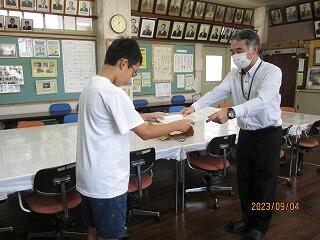

女子バレーの表彰

9月26日(火)の昼休み時間に、上長飯少女バレーの表彰を校長室で行いました。

9月2日に行われた第45回県南少年少女選手権大会において、見事に優勝をかざり、優勝旗、優勝盾、賞状を校長先生から渡していただきました。日頃の練習の成果が発揮され、自信もついたのではないでしょうか。

次の大会に向けて頑張れ、上長飯少女バレー。

運動会練習と熱中症の対策

現在、どの学年も運動会に向けての準備を進めています。しかし、運動場で実測した暑さ指数が31℃を超えると、原則運動場での運動は停止となります。教室から問い合わせしなくてもいいように、保健室の廊下の窓には、運動場の暑さ指数を色紙で表示しています。

運動場が使用できなければ運動会の練習ができなくなります。そこで、体育館は毎朝7時に窓を開け、全ての換気扇を回し、送風機5台をずっと回しています。すると、外が暑さ指数31℃を越えていても、体育館内は27℃ぐらいに抑えられています。つまり、体育館で運動会の練習を進めることができるのです。熱中症を防止しながらも運動会の練習は進めなければなりません。この暑さが早く収まってくれることを願っています。

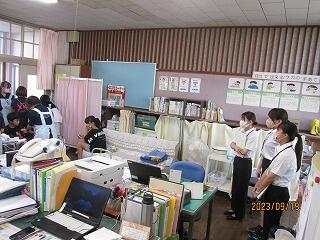

教師用端末の研修

これまで都城市内の小、中学校では、子ども達の端末は配置されていましたが、子ども達が使用するものと同じ教師用の端末は未配置でした。しかし、2学期からは子ども達が使用しているものと同じ端末が配置されました。教師用のchrome bookです。また、同時に画像転送装置も配置され、本校では昨日の放課後、活用に向けた研修会を行いました。

今後、様々なチャレンジを行い、よりよい端末の活用を研究していきます。

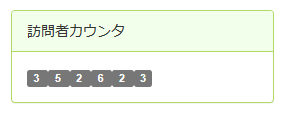

ホームページのアクセスが7万人超え

本日の朝、HPを確認すると、訪問者カウンターの数字が372962人となっていました。

4月1日の数は302584人でとたので、差し引きすると、70378人となり、4月から本HPを閲覧していただいた延べ人数が7万人を突破しました。

学校の児童や先生方の営みを少しでも伝えたく、これまでの2年半は、土日・祝日、長期休業中(夏休み)など学校を閉じている日は除いて、毎日内容を更新してきました。時々、保護者の方から「ホームページ楽しみにしてます」という声もいただくようになってきました。今後も、積極的な情報発信に努めてまいります。

運動会に向けて

昨日の6時間目は、5、6年生が運動会の係打ち合わせを行いました。運動会を安全に、時間どおりに進めていくためには、先生だけではなく、子ども達が任された係の仕事をしっかりとやり遂げることが大切です。できるだけ先生の出番を減らして、子ども達が協力して進めていく姿が本番で見れるように。これから何回も打ち合わせやリハーサルを行っていきます。

競技に出る姿だけでなく、係として一生懸命に運動会の成功に向けて努力する姿も見てもらいたいです。5、6年生、それぞれの係としての仕事をしっかり頼みます。

スクールトライアル事業

18日(火)から本日まで、スクールトライアル事業というものが本校で実施されています。

この事業は、県教委が計画したもので、将来、教師を目指す大学生が職場体験を行い、現場での様子を把握し、自分のキャリアプランに役立てるというものです。本校は3名の学生を受け入れています。大学での単位認定となる教育実習とは異なり、観察中心の職場体験となっています。

1日目が高学年、2日目が中学年、3日目が低学年の教室に入ります。少しでも参加した学生にとって意味のある機会になることを願います。

非行防止教室の開催

昨日から本日にかけて非行防止教室を実施しています。昨日は4年生対象、本日は2年生対象に都城警察署の生活安全課の方々を講師にお呼びして授業を行っています。

学年の発達の段階に応じて、分かりやすく説明していただき、子ども達も真剣に考えるいい機会となったようです。今週の金曜日には6年生を対象に行う予定です。授業に御協力いただきました都城警察署の皆様にこの場をかりて感謝申し上げます。

模範授業

先週14日(木)、森指導教諭による初任者・若手職員に向けた模範授業「学級活動『男の子女の子(性教育)』」が行われました。

「体のつくりには男女差や個人差があるが人間としては皆同じであること」を理解させ、自他共に大切にしていく態度を育てるねらいで授業が行われました。紙芝居を使って男女のからだのつくりの違いを子どもたちに理解させる場面では、紙芝居を見る子どもたちの真剣な眼差しが印象的でした。また、授業を参観した初任者や若手職員も森指導教諭の指導技術、授業展開の仕方を真剣な表情で参観していました。

妻ケ丘地区民生委員児童委員による学校訪問

昨日、14日(木)の10時から、妻ケ丘地区の民生委員児童委員の皆様の学校訪問がありました。

校長先生が、これまでの経歴や学校の役割、学校の役割を果たすためのポイントなど、学校経営の方針等をお話しました。続いて、教頭先生が児童の状況や学校における取組の実際について説明を行いました。その後、授業参観をしていただき、情報交換・協議を行いました。感想として、「子ども達が落ち着いて授業を受けていた」というお褒めの言葉をいただきました。

今後も地域の学校としての自覚をもち、職員と力を合わせて、地域の力も借りながら、子ども達が今日も来て良かったと思える学校づくりを進めていきたいと思いました。

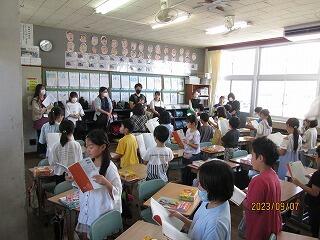

楽しいね、ブックトーク

昨日、コロナ禍で実施ができなかったブックトークが行われました。今回は、2時間目と3時間目を使って2年生を対象に、読み聞かせボランティアの方々が実施してくださいました。

子ども達も楽しそうに参加していました。終わった後で2年生に感想を聞いてみると、「とても楽しかった。また、してもらいたい。」と笑顔で反応がありました。ボランティアの方々には、いつもお世話になっています。また、今後、別な学年を対象にこのブックトークが実施されるので、2年生以外の学年のみなさんも心配せずに、楽しみにしていましょう。

フッ化物洗口の練習

本日、朝の活動は「フッ化物洗口」の練習をしました。市教委の事業の計画に沿って、上小では初めて導入する取組なので、先生方も子ども達も安全に実施するために、今週から水を使用した練習を3回行う予定です。

3回の練習をしていく中で、課題として出たことを改善しながら、本番をむかえたいと思っています。希望者のみが行うので、確認用の名簿も作成し、安全に行えるよう更なる工夫をしていきたいと思っています。

朝の挨拶運動に地域の皆さんが

昨日、11日(月)の朝、子ども達の登校に合わせて、東門、西門にて民生児童委員さんや地域の方が挨拶運動をしていただきました。

まだまだコロナ禍のマスク着用の影響もあり、みんなが元気な挨拶ができるまでには至っていません。最近はあいさつボランティアの子どもが毎朝、校門や靴箱の前に立ってあいさつ運動をしてくれているので、大きな声で「おはようございます」という挨拶がいつもより多かったと思います。地域に支えられて、本校の教育活動もできているのだと再認識しました。本日、挨拶運動に参加していただきました皆様に心より感謝申し上げます。

結団式②

8日(金)の朝の活動では、結団式を行いました。いよいよA団、B団、C団の色が決まります。

団長がジャンケンをして勝った者からロープを選択します。そして、一斉にロープを引くと、団の色が上から降りてきます。

校長先生からは見ている人も、自分達も感動する運動会にするために、今年度の運動会のスローガンに向かって頑張ってほしいと激励の言葉がありました。最近は、朝から暑さ指数が高く、運動場での練習ができない日も多いですが、どの学年も頑張っています。

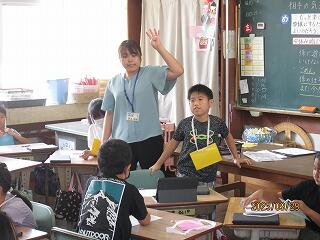

参観日

昨日、7日(木)は参観日でした。大変暑い中、御来校いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。子ども達の様子はいかがだったでしょうか。学習の様子から一つでいいので褒めてあげてください。今回は学級懇談会も実施しました。特に高学年は、集団宿泊学習や修学旅行と大きな行事が予定されているので、説明も多くなったようです。少し前までは、教室にクーラーが設置されていなかったので、今回のような参観・懇談となると大変だったのだろうと推測します。

結団式パート1

6日(水)の朝の活動で、1回目の結団式がオンラインでありました。

まず、今年度の運動会のスローガンが発表されました。「全集中 上っ子の型 ~笑顔・協力・全力~」です。このスローガンを実現できるよう、全員で頑張りましょう。

次に、各団の団長、副団長があいさつと意気込みを団員に伝えました。まだ、各団の色が決まっていないので、A団、B団、C団と呼んでいます。小学校最後の運動会に挑む言葉をたくさん受け取ることができました。

朝の活動で読み聞かせ

5日(火)の朝の活動では、読み聞かせボランティアの方々に御来校いただき、読み聞かせをしていただきました。新型コロナの影響で中止していた期間もありましたが、現在は実施しています。

職員は、その時間は職員朝会をしているので、子ども達だけで教室で課題に取り組んだり、静かに読書をしたりして過ごしています。そこに読み聞かせの方が入っていただけるので、子ども達は毎週とても楽しみにしています。改めて、学校は多くの方々に支えられて成り立っているのだと感じています。読み聞かせボランティアの皆様にこの場をかりて深く感謝申し上げます。

ミニバスケットボールの表彰

4日(月)の昼休みに、ミニバスケットボールのチームが8月に行われた大会で優勝したということで、校長室にて表彰式を行いました。第3回オンザコートカップ兼第47回宮崎県ミニバスケットボール夏季交歓会で見事に優勝を飾りました。

決勝戦は、日向富高との試合となり2点差での勝利だったそうです。これからも日々の練習に励み、今後の大会で活躍してくれるのを楽しみにしています。

算数の勉強で

本日の3時間目、教室を回っていると3年生が廊下を歩いて、タイムを計測していました。

算数の勉強で、100mを歩くのにどのぐらいの時間がかかるかを調べていたようです。実際に、100mを体感でき、人によって歩くのに要する時間も異なるので、算数でもこのように体験的な活動を取り入れることは大切です。子ども達も、役割分担しながら意欲的に調べていました。

1人1台端末の導入により、授業のスタイルも大きく変化していますが、これまで行ってきた様々な活動の良さも残しつつ、バランスが大切になってくるのだと感じました。

熱中症対策

1日の中でも天候が大きく変わり、どしゃぶりの雨が降ったかと思うと、強い日差しが戻ってきたりと不安定な日が続いています。新型コロナもまだまだ注意が必要ですが、これからは熱中症防止対策も大切になってきます。本校では、「暑さ指数」の実測を行い、体育(運動)の実施の可否、実施の場合の休息・水分補給の回数といったものを判断しています。インターネット上でも都城市の予測値が公表されていますが、体育館や運動場に行って、実測値を測り、その結果を基に判断しています。

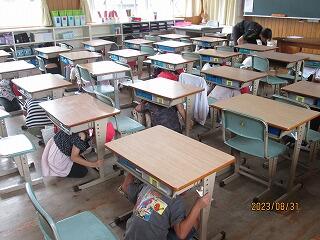

新しい避難訓練

本日2時間目に、地震を想定した避難訓練を行いました。いつもなら、地震→放送→机の下に入る→揺れが収まったら運動場へ避難という流れです。

今回は、地震の後に何回か余震が来ることを想定し、外へは避難せず、校舎内にいる所までの一次避難の訓練としました。

また、地震により停電となることを想定し、児童の安否確認と情報の集約・報告を確実に行うこととしました。災害はいつ起こるか分かりません。子どもがトイレにいる時かもしれないし、体育館にいる時かもしれません。災害が起こった時に、特に先生がいない場面でも、危機を回避する力を付けるのは今後大切になってくると感じた訓練でした。

給食の準備

昨日から給食が始まりました。上小は、伝統的に給食準備の様子がとても素晴らしいです。

一度に多くの給食当番の人達が給食保管室に来るので、行きと帰りの順路を学年によって工夫し、混雑を避けるようにしています。また、学級担任の先生が引率しています。学級担任以外の先生は消毒や指導にあたってくれています。

このような光景が今後の上小で引き継がれていくといいですね。

HP新規アクセス数が6万人を突破!!

本日8月29日(火)の朝、本校のホームページを確認していると、本HPの4月からのアクセス数が6万人を突破していました。

学校がお休みの日を除いて、毎日、更新していますが、夏休みなど子ども達がいない長期休業期間はお休みさせてもらっています。昨日から2学期もスタートしたので、HPも再開したところです。

今後とも、学校や子ども達の様子を積極的に発信していきたいと思っています。いつも閲覧してくださる皆様に心より感謝申し上げます。

2学期のスタート

今日は始業式でした。朝、登校する時のお子さんの様子はどうでしたか。

新型コロナ対策、熱中症予防の観点から、今回もリモートで校長室と各教室を結んで行いました。最初に、2学期から上小に来ていただく新しい先生の紹介をしました。続いて、4年生が2学期に頑張りたいことを発表してくれました。

校長先生の話では、まず夏休みの宿題として出した「命を守る」ということが守れたこと、そして2学期は廊下歩行を頑張ってほしいという話がありました。

最後に島元先生から学校生活についてのお話がありました。2学期は大きな行事もあるので、みんなで力を合わせて頑張りましょう。

PTA奉仕作業

8月20日(日)、7時半から、PTA奉仕作業が行われました。

運動場の草取り、側溝に溜まっている物の撤去など、日頃、職員や児童の力では作業が難しいところをきれいにしていただきました。おやじの会の方々は6時から草払機を使用して、敷地の草刈りを行っていただきました。熱中症の対策として、休息を入れたり、水分補給をしていただいたりしました。

改めて、多くの方のこのような協力のおかげで学校は成り立っているのだと感じました。本日参加いただきました全ての皆様に感謝申し上げます。

HP新規アクセス数が5万を突破!!

8月1日(火)の朝、本校のホームページを確認していると、本HPの4月からのアクセス数が5万人を突破していました。

学校がお休みの日を除いて、毎日、更新しているので、順調にアクセス数が増えています。

今後とも、学校や子ども達の様子を積極的に発信していきたいと思っています。いつも閲覧してくださる皆様に心より感謝申し上げます。

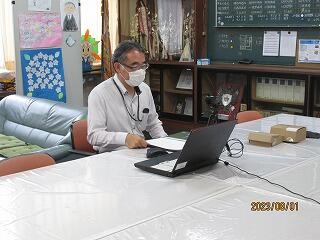

小中一貫教育を推進するために

8月1日(火)には、妻ケ丘地区小中一貫教育の推進に係る会議が本校を会場に行われました。

知、徳、体、ふるさと教育の4つの部会を開催し、各学校の部長の先生が話合いを行い、今後、それぞれの部で小中一貫教育をどのように進めていくのかについて協議をしました。今年度は、上長飯小が担当校となり、次年度は東小が研究成果の発表を行う予定です。

初めての合同学校運営協議会の開催

8月1日(火)の午後に、妻ケ丘中、東小、上長飯小の3校合同での学校運営協議会が本校を会場に実施されました。

自己紹介、それぞれの学校における昨年度の学校運営協議会としての取組、それぞれの学校の児童・生徒の様子などを情報交換しました。妻ケ丘地区としてどのような児童生徒像を目指すのかについても意見交換をしました。「自分の学校や地域のことを理解するような学校でのしかけがあってもいいのではないか。」、「あいさつ運動では、妻ケ丘中の生徒が出身小学校に行ってあいさつ運動に参加するのもいいのではないか。」など、いろいろな意見や提案もいただきました。今後の3校での教育や取組に生かしていけるのではないかと思っています。

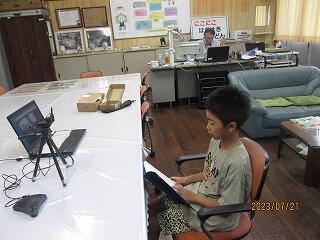

今日は登校日

8月1日(火)は、登校日でした。朝の全校朝会は校長室と各教室を結んでオンラインで行われました。

校長先生からは、8月という月は、改めて平和について考える月で、過去に日本が戦争を経験したことなどをお話されました。また、広島の原爆資料館の館長さんが「平和は待っていれば来るものではなく、平和の原点は、人間の痛みが分かる心をもつことが大切です。」という言葉を紹介してくださいました。

最後に生徒指導の島元先生から、夏休みの過ごし方で指導がありました。残りの26日間を安全で楽しい休みにしてください。

1学期の終業式

今日は1学期最後の日でした。朝の活動の時間に終業式を行いました。

オンラインによる終業式となりました。始めに児童代表の作文発表がありました。1学期を振り返って良くなった事やできるようになった事を3つ紹介してくれました。そして2学期の目標も発表してくれました。反省と目標は人が成長していくためには必要なことです。

校長先生の話では、あいさつが良くなってきたことや命を守ることについてお話がありました。

終業式の後には、島元先生から夏休みを楽しく、安全に過ごすために守るべきルールやポイントについてお話がありました。

楽しい夏休みになるといいですね。

今年度最後のプール

今年度最後の水泳となりました。感染対策も注意しながら、暑さ指数を基に学校独自で設定したマニュアルに沿って水泳指導を実施してきました。やむを得ず中止の判断となることもありましたが、各学年ともに昨年までのコロナ禍の水泳指導よりは充実したものになりました。子ども達の笑顔も印象的でした。

来年度も、今年度同様の水泳指導が実施できるといいですね。大きなけがや事故もなく水泳が実施できたのは、先生方が高い危機意識をもち、安全を第一に考えて指導にあたってくれた結果だと思っています。

お祭り

今日の2、3時間目に、たんぽぽ1・2組、ひまわり1・2組合同でお祭りを実施しました。

お祭りの案内、カード、景品など全てを自分達で準備をしていました。お店やブースを運営するグループ、お祭りの出店に行くお客さんのグループに分かれて、時間になったら交代をして、みんなで楽しい夏祭りをしていました。先生達にも招待状やチケットを配ってくれていたので、校長先生達も楽しそうに参加していました。

いも畑の草取り

今日は、2年生が芋づくりをしている畑の草取りを行いました。暑さ指数はオレンジの厳重警戒となっていたので、草取りの時間を予定より短くし、水分補給をこまめにすることで、熱中症への対応をしました。

思ったよりたくさんの草があったので、子ども達もびっくりしていました。収穫する時に大きな芋がたくさん採れるといいですね。

〇 いよいよ2月になりました。2月は逃げ月と言われるように、あっという間に過ぎてしまいます。1年生から5年生は次の学年に向けて、6年生は中学校に向けて心の準備を始めてほしいものです。3学期はまとめの学期です。あと2か月です。子どもたちが「今日も学校に来てよかった。」と思えるように、また、学習内容の定着が図られるように職員一同、頑張っていきます。

ブログ

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |